长江经济带发展的资源环境基础分析

2015-12-26王大力,吴映梅,郭建缨

长江经济带发展的资源环境基础分析

王大力, 吴映梅*, 郭建缨

(云南师范大学旅游与地理科学学院,云南昆明 650500)

摘要以长江经济带为研究空间载体,构建多要素综合评价方法,运用GIS空间分析手段,从“地-地”对应和“地-人”对应两方面探讨长江经济带资源环境基础及空间分异特征。结果表明,从资源组合中度来看,四川、云南为一般组合区,重庆、贵州、湖南为中等组合区,湖北、安徽、江西为较高组合区,江苏、浙江、上海为高组合区;从资源环境保障程度看,云南、四川、贵州为高保障度区,江西、湖北、湖南为较高保障度区,安徽、重庆、浙江为中等保障度区,江苏、上海为一般保障区;从经济社会资源环境匹配程度看,云南、贵州、四川为高匹配度区,江西、湖北、湖南为中等匹配度区,安徽、重庆、浙江为一般匹配度区,江苏和上海为低匹配度区。研究结果可为长江经济带的发展提供有益借鉴。

关键词资源环境基础;支撑能力;长江经济带

中图分类号S-9;K901.2

基金项目国家自然科学

作者简介王大力(1989- ),男,白族,云南大理人,硕士研究生,研究方向:区域经济发展。*

收稿日期2015-06-09

A Study of the Resource-environment Base Supportability of the Yangtze River Economic Belt

WANG Da-li, WU Ying-mei*, GUO Jian-ying (School of Tourism and Geographical Sciences, Yunnan Normal University, Kunming, Yunnan 650500)

AbstractTaking the Yangtze River Economic Belt as a spatial hierarchy, multi-factors comprehensive evaluation method was constructed, and uses GIS to analyze resource-environment base and spatial characteristics of the Yangtze River Economic Belt from two aspects of “land-land” and “land-people”. The results showed that, from resource abundance, Sichuan, Yunnan are general assembly area, Chongqing, Guizhou, Hunan area middle, Jiangsu, Zhejiang and Shanghai are high assembly area; from resource environment security degree, Yunnan, Sichuan and Guizhou are high security area, Jiangxi, Hubei, Hunan are relative high, Anhui, Zhejiang, Chongqing are middle, Jiangsu, Shanghai are general; from environmental matching degree of economic social resources, Yunnan, Guizhou, Sichuan are high matching area, Jiangxi, Hubei are middle level, Anhui, Chongqing, Zhejiang are general, Jiangsu and Shanghai are low matching area. The study has significant references for resource development of the Yangtze River Economic Belt.

Key words Resource-environment base; Supportability;Yangtze River Economic Belt

资源环境基础是指一个国家管辖范围内现有人口生存及后代繁衍生息的自然资源及生态环境保障状态和开发状态与潜力,资源环境的占有程度和开发水平是决定国家和地区经济社会发展的基本前提[1]。探究经济社会发展的资源环境基础支撑保障能力,对促进产业转型升级、推进新型城镇化、全方位对外开放、建设绿色生态廊道、创新区域协调发展机制,显得十分重要。依托黄金水道推动长江经济带发展,对于全面建成小康社会和实现“中国梦”具有重要现实意义和深远战略意义。对长江经济带的研究成为经济学、生态学、政治学、旅游学、物流学等学科共同关注的领域,而以地理学“人地关系”为视角的研究具有很强的时空特征。目前,见于地理学核心期刊中关于长江经济带的研究内容主要呈现以下方面:长江经济带经济发展的巨大潜力[2]、区域经济差异及时空演变特征[3]、物流产业关联度的空间差异[4]、空间结构的演化及重组[5]、联动发展的战略思考[6]等。这些研究虽有从资源环境的某些方面对长江经济带的发展进行了分析,但还未见长江经济带资源环境基础多要素的综合评价。笔者以长江流域为空间载体,分析长江经济带资源环境基础的多要素综合状况及支撑保障程度,以期为长江经济带的发展提供有益借鉴。

1研究区域界定和概况

2014年李克强总理提出要依托黄金水道,建设长江经济带。长江经济带横跨我国东、中、西3大区域,拥有最广阔的腹地和发展空间,是未来经济增长潜力最大和开发规模最大的内河经济带,涉及四川、重庆、云南、贵州、湖南、湖北、江西、安徽、浙江、江苏、上海等11个省市,面积约205万km2,2013年生产总值261 026.3亿元,约占全国的45.89%,人口5.816亿,约占全国的42.74%。长江经济带坐拥货运量全球内河第一的黄金水道,是我国历史上开发较早的区域,人口密集,资源丰富,区域联动性强,也是我国未来经济的新支撑带。

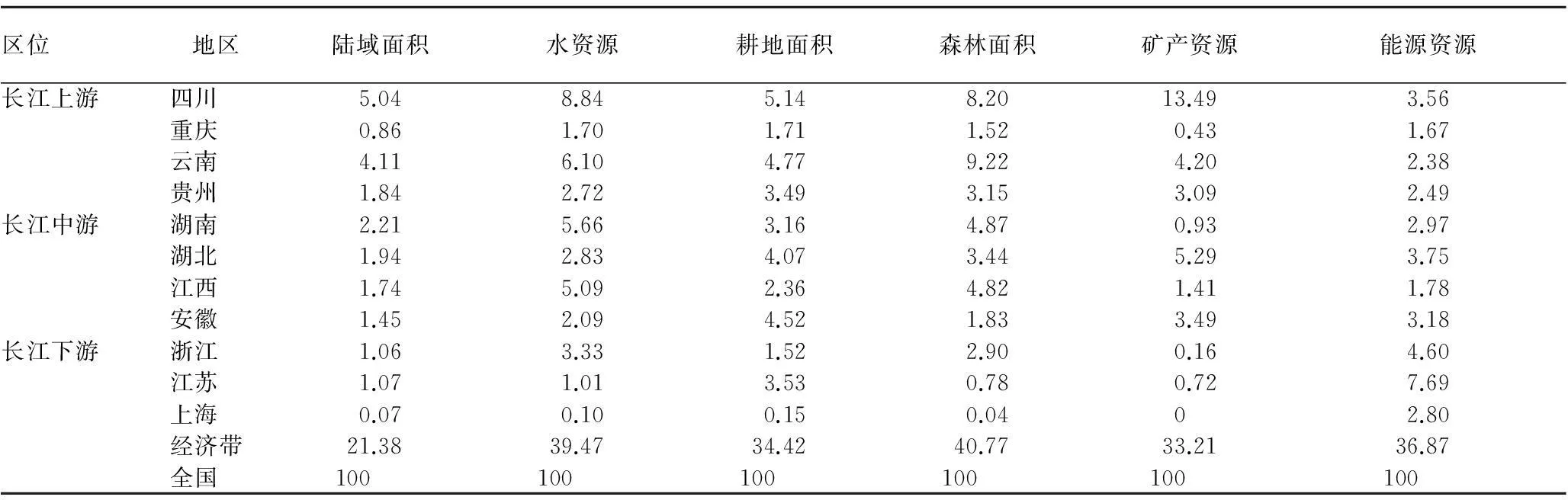

2长江经济带资源环境基础

2.1资源环境要素空间组成长江经济带国土面积占全国的21.38%,水资源、耕地资源、森林资源、矿产资源和能源资源占全国的比重分别为39.47%、34.42%、40.77%、33.21%、36.87%,可见依托长江的区位优势,长江经济带的水资源和森林资源相当丰富,在全国占有较大优势。从长江上、中、下游来看,陆域面积、水资源、耕地面积、森林面积和矿产资源沿长江流域自西向东递减,能源消费则相反。其中,长江上游水资源、耕地面积、森林面积和矿产资源分别是下游的4倍、3倍、6倍和24倍;而能源消费下游是上游的1.5倍,面积却只有上游的1/6(表1)。

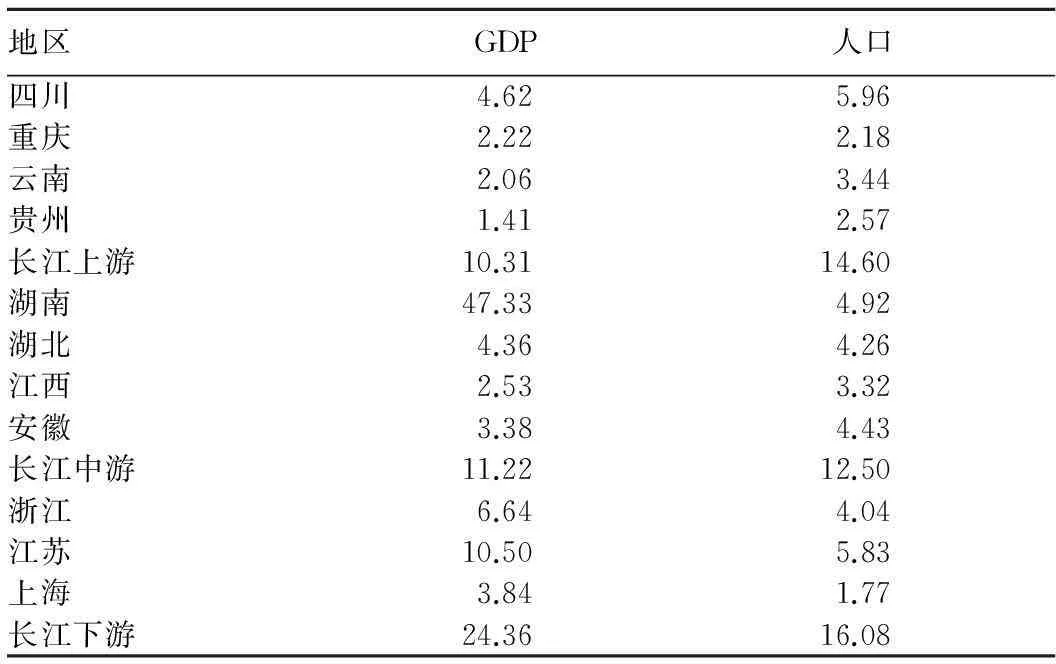

2.2人类活动要素空间组成长江经济带经济规模和人口规模自西向东呈递增趋势,其中,GDP最大省是江苏,最小省是贵州,人均GDP分别为75 266、22 863元,相差3倍;人口最大省份是江苏,最小是上海,人口密度分别为774、3 809人/km2,相差5倍(表2)。

表1 2013年长江经济带资源本底空间组成状况 %

表2 2013年长江经济带人类活动本底特征 %

3长江经济带资源环境基础综合评价

3.1方法构建

3.1.1评价体系。资源环境基础要素是支撑保障经济社会发展的物质基础,其基本模式为:资源环境基础要素组成=土地+水+矿产+能源+森林。

评价资源环境支撑保障指标采用耕地面积、水资源总量、矿产资源价值、能源消费、森林面积;同时,经济社会指标采用人口密度和经济密度。资源环境支撑保障能力体系模式可以表述为:资源环境支撑保障能力体系=土地+水+矿产+能源+森林+人口+经济总量。

3.1.2评价公式。

(1)“地-地”对应关系状态。各地区资源环境要素的基础指标RFi表示为:

RFi=fi/t

(1)

式中,fi为资源环境要素表征值;t为各地区国土面积。

长江经济带资源环境要素的基础指标NFi表示为:

NFi=Fi/T

(2)

式中,Fi为其资源环境要素表征值;T为全国国土面积。

长江经济带各省市单位国土面积的资源环境各要素指标与全国相应要素平均指标的比值之和PCER表示为:

PCER=∑(RFi/NFi)

(3)

(2)“人-地”对应关系状态。长江经济带各省市资源环境支撑保障系数RESI表示为:

RESI=∑Fi/p

(4)

式中,Fi为长江经济带各省市单位国土面积的资源环境各要素指标与相应的全国平均指标的比值;P为长江经济带各省市人口密度与全国人口密度的比值。

经济社会发展与资源环境的匹配系数ML计算公式为:

ML=RCER/(P×E)

(5)

式中,P为长江经济带各省市人口密度与全国人口密度的比值;E为长江经济带各省市经济活动密度与全国经济活动密度比值。

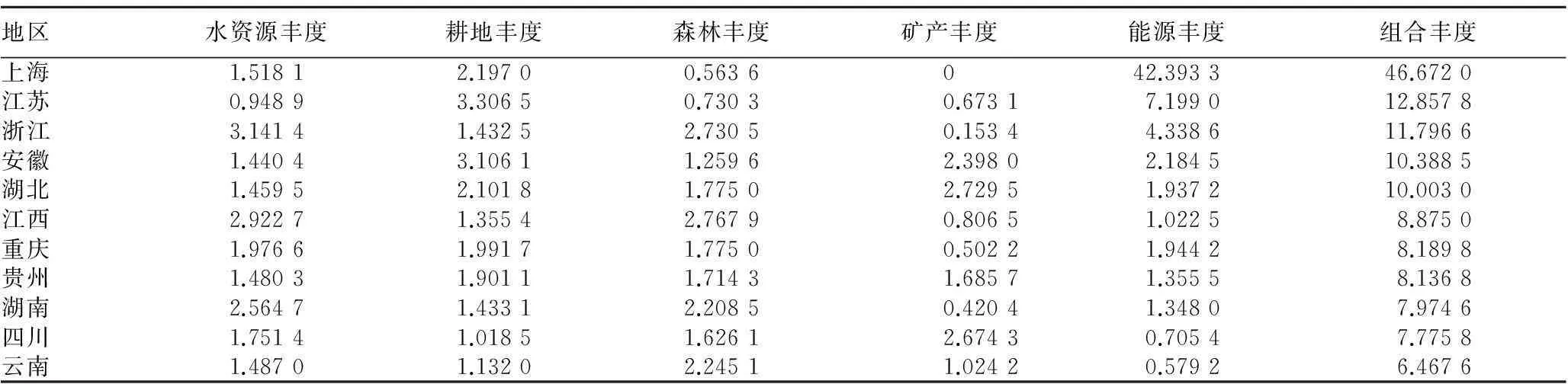

3.2“地-地”对应空间评价长江经济带资源要素组合丰度值见表3。由表3可知,从资源环境基础的整体看,长江经济带各省市的资源组合丰度较高,均在6.46以上,资源环境基础整体较好。从资源环境基础的空间格局看,长江经济带区内具有联动性。长江下游3个省市的5大资源表现较好,组合丰度达11以上,上海最高,为46.672 0。上海经济快速发展对能源需求较大,单位面积能源消耗高,矿产储备稀少,丰度偏高,达42.393 3。丰富的水资源使浙江、江西和湖南的水资源丰度分别为3.141 4、2.922 7和2.564 7。耕地资源为安徽、重庆和贵州的资源丰度贡献较大。森林资源对云南的丰度贡献最大。上海和浙江的矿产资源表现最差。因面积因素,能源对四川和云南丰度贡献最小。

以长江经济带的资源丰度为依据,运用SPSS聚类和ArcView自然分级的结果显示长江经济带的资源环境丰度可分为4级(图1):高组合区位于长三角城市群,面积21.07万km2,约占经济带的10.22%,上海、江苏和浙江经济发达,对能源的需求加大,面积较小,资源组合丰度高。较高组合区位于长江中游城市群,面积49.28万km2,约占24%,这类地区拥有丰富的水资源、耕地资源和森林资源。中等组合区面积47.04万km2,约占22.9%,贵州、湖南的水资源和森林资源较好,重庆面积小资源基础较好。一般组合区面积87.84万km2,约占42.8%,四川和云南面积大,但资源基础结构有所欠缺。

3.3“人-地”对应空间评价

3.3.1资源环境支撑保障程度。以“人-地”关系论为指导,运用GIS自然法断裂法的研究结果表明,长江经济带资源环境支撑保障程度分为4类区(表4)。

表3 长江经济带资源要素组合丰度值

图1 长江经济带资源环境组合丰度

序号保障程度分类省市(保障程度系数)1高保障度区云南(7.7082)、四川(6.5841)、贵州(5.8018)2较高保障度区江西(4.654)、湖北(4.5452)、湖南(3.578)3中等保障度区安徽(3.4089)、重庆(3.2208)、浙江(3.096)4一般保障区江苏(2.3553)、上海(1.7367)

由表4可知,从资源环境支撑保障程度看,长江经济带高保障区面积105.46万km2,约占51.38%,云南、四川和贵州的人口密度小,分别为119人/ km2、167人/ km2、199人/km2,资源环境支撑保障系数大。较高保障区面积56.8万km2,约占27.68%,这些地区资源丰度较好,人口密度较小,资源环境保障程度较高。中等保障区面积32.38万km2,约占15.78%,这些地区资源丰度好,而人口密度较大,导致保障程度中等。一般保障区面积10.89万km2,约占5.3%,江苏和上海的人口密度分别为774和3809人/ km2,分别是云南的6.5倍和32倍,随着人口的不断增加,导致资源环境支撑保障程度较低。

3.3.2经济社会资源环境匹配程度。随着长江经济带开发规模不断加大,高速的经济增长导致大规模资源的开发利用和输入,其资源环境本底的空间格局发生变化,人地关系呈现新状态。研究表明,长江经济带经济社会资源匹配程度可分为4类区(表5)。

表5 长江经济带经济社会资源环境匹配程度

由表5可知,从经济社会资源环境匹配程度看,长江经济区高匹配度区省(份)为云南、贵州和四川,面积105.46万km2,约占51.38%。这些地区经济密度和人口密度最低,资源环境基础能够满足现阶段的资源开发强度和发展速度。中等匹配度区包括江西、湖北和湖南,面积56.8万km2,约占27.68%。该区域以南昌、武汉、长沙为中心的长江中游城市群,城市聚集度较好,经济密度和人口中等,匹配程度中等。一般匹配度区为安徽、重庆和浙江,面积32.38万km2,约占15.78%。这些地区经济较发达,人口密度偏高,导致匹配程度一般。低匹配度区包括江苏和上海面积10.89万km2,约占5.3%。该区域经济密度和人口密度最大,经济社会对资源环境的需求大。

4结论与建议

作为我国综合实力最强、战略支撑作用最大、经济增长潜力最大、开发规模最大的内河经济带,长江经济带发展的资源环境基础整体较好,而局部区域相对薄弱。总量有限、资源组合结构欠佳、空间分布不均、人口增长和流动、城市扩展和资源过度消耗等状况,导致长江经济带资源环境的支撑保障能力下降。就资源开发利用的现状看,水资源的时空分布不均和水体污染,耕地资源的减少,以及各种资源过度开发利用所引起的生态环境问题,对长江经济带的经济社会发展的“反作用力”越来越大。在长江经济带发展战略实施之前,各区域资源的开发模式处于“加大资源的开发力度”状态,对资源的开发状况不一,资源丰度沿长江流域自西向东逐渐递增,而支撑保障程度和匹配程度自西向东依次递减,资源环境状况空间分异显著。

为解决长江经济带经济社会与资源环境的协调问题,以“人地关系”为视角提出如下建议:

(1)资源匹配程度高的地区,资源基础较好,应加大资源的勘发力度。长江经济带资源的探明程度尚处于早期,开发力度一直强于勘发力度,新常态下的资源开发重心应向勘发转移,加大水资源、矿产和能源资源自东向西的探察,为长江经济带资源环境的支撑保障能力提供物质基础。

(2)加强市场配置作用。资源匹配度较低的地区对资源的需求大,需依靠市场的配置作用加大资源的流通。建设区内资源环境交易中心和境外资源给需地,充分利用区内外资源。结合长江经济带资源环境组合基础,从周边国家进口稀

缺资源,尤其是油气能源资源。同时,把丰富的电力资源向南亚、东南亚国家输送。以市场配置资源为主,依靠市场来配置土地、矿藏、水等资源,拓展市场来引领能源的生产,逐步提高市场化程度。

(3)开发与保护并行。长江经济带“重开发”的发展模式对资源环境的依赖明显,未来提升资源环境承载力的压力加大。应通过资源开发与环境保护并行,发展以资源的高效利用和循环利用为目标的循环经济模式,走绿色经济发展道路,突破资源环境对经济社会发展的限制,改变传统的资源依赖型发展模式,提升资源环境对经济社会的支撑保障能力。

参考文献

[1] 张雷,沈叙建,杨萌凯,等.中国区域发展的资源环境协调问题[J].地理科学进展,2004,23(6): 10-19.

[2] 陆大道.建设经济带是经济发展布局的最佳选择—长江经济带经济发展的巨大潜力[J].地理科学,2014,34(7):769-772.

[3] 陈文娣,黄震方,蒋卫国,等.长江中游经济带区域经济差异及其时空演变特征[J].热带地理,2013,33(3):324-332.

[4] 程艳,龙宇,徐长乐.长江经济带物流产业关联度差异研究[J].世界地理研究,2013,22(1):73-82.

[5] 陈修颖.长江经济带空间结构演化及重组[J].地理学报,2007,62(12):1265-1276.

[6] 段进军.长江经济带联动发展的战略思考[J].地域研究与开发,2005,24(1):27-31.