学校教育政策“太极图”执行模式的机理分析

2015-12-26毕进杰彭虹斌

毕进杰,彭虹斌

(1.华南理工大学 广州学院,广东 广州 510800;2.华南师范大学 公共管理学院,广东 广州 510006)

学校教育政策“太极图”执行模式的机理分析

毕进杰1,彭虹斌2

(1.华南理工大学 广州学院,广东 广州510800;2.华南师范大学 公共管理学院,广东 广州510006)

摘要:在学校教育政策执行中存在着“政策内化”和“政策外化”两套“行为系统”。“政策内化”系统促使“文本性政策”转变为“实践性政策”,“政策外化”系统实现“实践性政策”转变为“行动”的过程。“政策内化”和“政策外化”系统有机地构成了学校政策执行的“太极图”执行模式,并在政策执行过程中相互影响和相互作用。

关键词:政策执行;“太极图”;模式;机理

一、引言

学校是教育政策的最终落脚点。在众多学者的眼里,教育政策在学校中的执行往往是属于一个行政机制的问题,政策执行者受到一定的政治强制力,按照上级部门的指示去按部就班行事。然而实践证明,事实并非如此,学校中普遍存在着“上有政策,下有对策”的现象,这恰恰说明学校的教育工作更多的是按照自身的经过历史沉淀的逻辑方式和原则去灵活处理的。这些逻辑方式和原则实际上就是一系列无意识的、习得性的、共享的假定,即“这儿做事的方法”。[1]

笔者认为,学校中关于政策执行的一系列具体行为都是围绕着“政策内化”和“政策外化”这两个目标展开的,并分别形成了“政策内化”和“政策外化”两套行为系统,它们在政策执行过程中相互影响相互作用,有机地构成学校政策执行的一般模式。政策执行模式实质上造就了学校的“教育规则”(grammarofschooling),而这个“教育规则”一旦形成,身在其中的教师与学生都将被“制度化”,从而无法适应其他的结构与规则。[2]由此,我们有必要去探究学校教育政策的执行模式问题,这有利于还原政策问题的真实性,有利于更为深刻地理解政策执行失真的内在原因。

二、相关概念的界定

1.政策

笔者认为,“政策”按照其形态划分为“文本性政策”(statedpolicy)和“实践性政策”(policy-in-use)两种类型。[3]其中,“文本性政策”是“静态”的政策,即指我们日常所接触到的已被颁布的一系列具体的政策文件或文本;而“实践性政策”则是“动态”的政策,是那些由政策执行者在现实中所经验的,或在对“文本性政策”进行内化、继而主观构建的行动意义,即指在政策执行者内心形成的对于政策文本及其精神的认识、态度及行动指引等。在实际的政策执行过程中,政策执行者所采取的一切行动,实际上不仅仅是对“文本性政策”机械简单的再现,更是一种有关其“实践性政策”的活生生的外在折射。正如我国学者曾举例指出,“我们判断某国实行的是和平政策,还是战争政策,主要是根据它所采取的一系列实际行动,并不一定要有声明过的、或条文化的政策规定作依据。”[4]可见,“实践性政策”往往才是真正指导政策执行者行动的内在依据。

2.政策执行

关于“政策执行是什么”这一问题,笔者比较赞同陈振明教授的观点:“政策执行是一个动态的过程,是政策执行者通过建立组织机构,运用各种政策资源,采取解释、宣传、实验、实施、协调与监控等各种行动,将政策观念形态的内容转化为实际效果,从而实现既定政策目标的活动过程”。[5]由以上可知,关于政策的执行,实际上是政策执行者为实现政策目标而采取的各种相应的行为或者行动,主要包括对政策的认知行动和对政策的实施行动这两方面。

三、学校“内化”型、“外化”型政策执行行为及系统

学校的各种政策执行行为虽然表面上显得繁杂琐碎,但它们分别服务于不同的目标或功能。笔者基于行为的目标和功能,把学校内一整套政策执行行为大致上划分为以下两大类别:

1.“内化”型的政策执行行为

此类行为包括与学校政策执行者有关的所有正式与非正式、显性与隐性的政策认知活动,其贯穿于整个政策执行的过程,是关于政策执行者“如何看待和理解”政策的问题。它们的功能在于促使政策执行者把“文本性政策”进行“内化”,其中包括对政策的接触和意义形成(如观念、解释、价值观、态度等)的过程,从而形成真正指导其行为的“实践性政策”。

学校政策执行者经过“会议”“培训”“私人交流”“教学实践”等途径进行有关教育政策的接触与认知活动,逐步形成并不断地调整着关于教育政策的意义构建,逐渐地实现从“政策的印象性感知”“政策的系统性认识”“政策的分享性理解”向“政策的行动性取向”的最终转变,进而完成将“文本性政策”逐渐转化为“实践性政策”的过程。

2.“外化”型的政策执行行为

此类行为包括学校政策执行者在“实践性政策”的指导下所采取的各种实在的政策实施活动,主要表现为具体的程序和行为(如制订计划方案、集体备课、制度建设、课堂教学等),是关于政策执行者“怎样行动”的问题。它们的功能在于促使政策执行者把先前已经“内化”了的“实践性政策”进行“外化”,形成实际的政策成果,其直接决定着政策能否取得成效,以及取得何种成效。

3.“政策内化”系统和“政策外化”系统

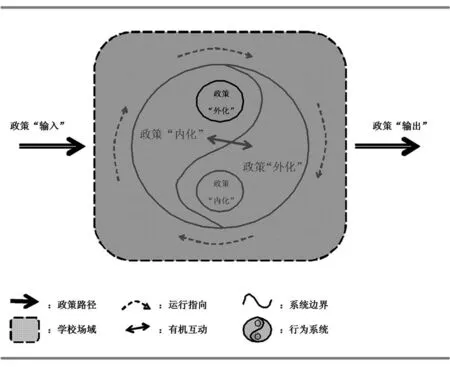

学校政策执行者的一系列具体行为,实质上就是围绕着“政策内化”和“政策外化”这两个目标展开的,因此,也就分别形成了学校执行教育政策的两套“行为系统”——“政策内化”系统和“政策外化”系统。这两个“子系统”在政策执行过程中相互影响和相互作用,有机地构成学校政策执行的一般模式。详细可参见图1所示。

图1 学校教育政策“太极图”执行模式示意图

四、“太极图”政策执行模式的机理分析

中国传统文化中的“太极图”将天地万物生成和演化的道理,用最简易的图象表达出来,其结构是:外形是一圆圈,预示着“圆转不息”;圆圈内有两条阴阳鱼;两条阴阳鱼呈首尾互抱的姿态,各占一半空间,各画着一个黑白不同的鱼眼,象征着“阴中有阳,阳中有阴”;这两条鱼又走成一个S曲线。[6]从图1可知,学校教育政策执行的一般模式图与“太极图”颇为相似,无论在结构外形,还是在内涵意义等方面,其几乎完全拥有着与“太极图”相一致的特征,因此,笔者暂且把该模式称为“太极图”式的执行模式,其运行的机理如下:

第一,在教育政策执行过程中,整个“行为系统”划分为“政策内化”和“政策外化”两个子系统。其中,“政策内化”系统旨在将“文本性政策”转化为“实践性政策”,它遵循的是“由外至内”的领悟过程。而“政策外化”系统则旨在将“实践性政策”转化为“行动”,即现实的政策成果,它遵循的是“由内至外”的演绎过程。这两个“行为系统”拥有着相反的功能指向和运行逻辑,其属于事物及其性质对立的普遍性范畴,分别代表着两个相互排斥的对立面。

第二,政策执行的整个“行为系统”的激活和启动,大体上是遵循“政策内化”系统——“政策外化”系统的顺序而逐渐推进的,其体现的是学校政策执行者对政策进行“认知”和“实施”这两个环节;而且“政策内化”开始于整个政策执行过程。但值得注意的是,“政策内化”系统并不会因为“政策外化”系统的启动而“停止运作”,相反,政策的“内化”行为贯穿于整个政策执行过程,即在政策的“外化”过程中同样也会发生着“内化”的行为,体现在政策执行者在具体的政策实施活动过程中不断地接收活动的信息反馈,并在其影响下持续地调整或改变自身对政策的认识和态度,形成本土化和情景化的“政策意义”。

第三,政策执行的“行动系统”一分为二,形成两个相对立的子系统;而对立的双方本身又可以再次一分为二,分解出与自身相对立而与矛盾对方相一致的方面,即“政策内化”中包含着“政策外化”的一面,而“政策外化”中也包含着“政策内化”的一面,使得两个子系统之间存在着一种动态的“渗透性分界线”(permeableboundaries)。这意味着“行动系统”具有无限分割性,“内化”系统和“外化”系统具有统一性和相互转化性。例如,“课堂教学”是教师构建教育理念(政策意义形成)的主要途径或场所,同时也是教师结合政策要求而采取的一种具体的“行动实施”安排;“培训”是学校领导实施政策过程中的一项具体活动,同时也在塑造或转变教师教育教学观念。

第四,政策执行是由一系列活动构成的连续过程,是思想和行为根据政策环境发展而不断变化、不断调整的动态过程。[7]“文本性政策”传达到学校后,首先进入“政策内化”系统,形成“实践性政策”后,便进入“政策外化”系统生成政策成果。当政策问题没有得到有效的解决或者现实情况出现异常的时候,“文本性政策”将再次进入“政策内化”系统,形成新的“实践性政策”,并经过“政策外化”系统生成新的政策成果……此过程一直循环推进,直至政策问题的真正解决或者政策废止。这表明,在该模式下,教育政策的执行过程具有周期性和回归性:“行为系统”一旦被启动,将会圆转不息。

第五,“政策内化”系统和“政策外化”系统在其长期运行、相互影响和转化的过程中,必然使“文本性政策”出现一定程度上的“柔化”。这体现在从政策文本的“输入”到政策成果的“输出”期间,“文本性政策”将经历多次的人为“解读”“过滤”“再生产”,在这过程中,必然造成政策信息的部分扭曲或丢失,并使得政策的影响力逐渐消退。

五、结语

总而言之,学校政策执行者的一系列行为,实质上围绕着“政策内化”和“政策外化”这两个目标展开,形成了“政策内化”系统和“政策外化”系统。这两个“子系统”在政策执行过程中相互影响和相互转化,构成学校政策执行的一般模式,即“太极图”执行模式。

参考文献:

[1]罗伯特·G·欧文斯.教育组织行为学[M].窦卫霖,等,译.上海:华东师范大学出版社,2001:196.

[2][3]董辉.从“指令”到“行动”:公立学校的变革政策执行研究[D].苏州:苏州大学,2008:14.

[4]刘涧南.政策定义辨析[J].理论探讨,1992(1):56.

[5]陈振明.政策科学:公共政策分析导论[M].北京:中国人民大学出版社,2003:260.

[6]胡昌善.太极图之谜[M].北京:知识出版社,1990:21-29.

[7]贠杰.公共政策研究的理论与方法[M].郑州:河南人民出版社,2003:203.

收稿日期:2015-01-27

基金项目:教育部人文社科2014年规划基金项目《儒家文化背景下学校教育领导美德范畴与制度规约》(14YJA880055)

作者简介:毕进杰(1985-),男,广东广州人,管理学硕士,主要从事思想政治教育、教育管理学研究。

中图分类号:G639.20

文献标识码:A

文章编号:1008-469X(2015)02-0080-03

AnalysisontheMechanismofImplementationModelof“TaijiDiagram”inSchoolEducationPolicy

BIJinjie1, PENG Hongbin2

(1.GuangzhouCollege,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou,Guangdong510800;

2.PublicAdministrationCollege,SouthChinaNormalUniversity,Guangzhou,Guangdong510006,China)

Abstract:There are two behavior systems as the “policy-internalization” and “policy-externalization” in the process of implementing educational policy in school. “Policy-internalization” system helps promote the “text of policy” into “practical policy”, and “policy-externalization” system realizes the change from “practical policy” to “action”. “Policy-internalization” and “policy-externalization” systems of behavior organically form the model of “Taiji diagram” implementation of educational policy in school. They affect and interact with each other in the process of implementing the policy.

Key words:policy implementation; “Taiji diagram”; model; mechanism