黄姚文明阁《重阳登高联咏碑》与清末碑学书风之窥——潇贺古道石刻文化系列研究之六

2015-12-25陈叶飞

陈叶飞

(贺州学院 设计学院,广西 贺州 542899)

引 言

《重阳登高联咏碑》刊刻于贺州市昭平县黄姚古镇外天马山文明阁外一巨石之上,计200余字状貌,所记之事为清末丙辰年重阳,贺州周边的一众文人登高饮酒,小醺之时吟诗作对,并将合作之诗集合勒石,大有黄姚版《兰亭诗集》之感。

一、《重阳登高联咏碑》内容概况

其诗文如下:

佳节重阳好,联吟纪盛游(咸臣)。茱萸头偏插,菊饼味相投(少海)。逸事传王孟,仙缘胜阮刘(方甫)。山高能避俗,径曲可通幽(严谷)。树影迷离动,晴光掩映浮(光庭)。一峰横北岸,孤雁遇南楼(达民)。鸟倦飞仍伏,云间去复留(方甫)。清风来习习,溪水自悠悠(民楚)。枫老飘红叶,芦丛起白鸥(咸臣)。林深鸦点点,苔静鹿呦呦(少海)。妙语通霄汉,狂歌震斗牛(方甫)。声闻樵唱晚,景觞客吟秋(严谷)。寒磬余音袅,新诗入望收(光庭)。夕阳芳草地,红蓼荻苍州(达民)。远岫霞铺锦,归途月上钩(义甫)。山明朋友乐,应不羡封侯(民楚、咸臣)。

丙辰重阳日,仿昔贤登高故事,载酒携朋饮于阁上,秋光如画,爽气宜人,倘不沾衣,何伸雅怀,即青山亦应笑人也,爱联吟数韵,以记其胜庶,无贻林涧之愧并跋。

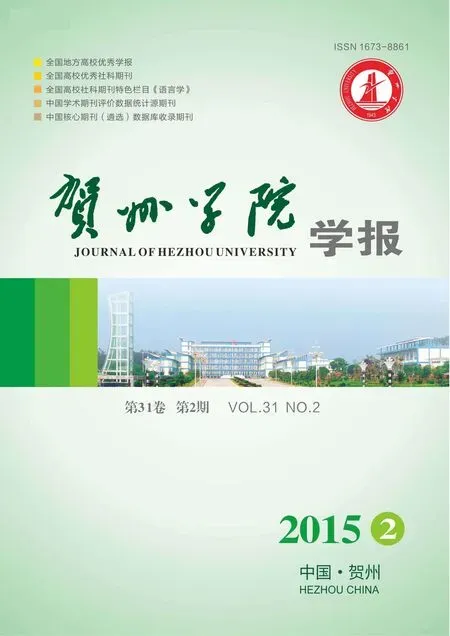

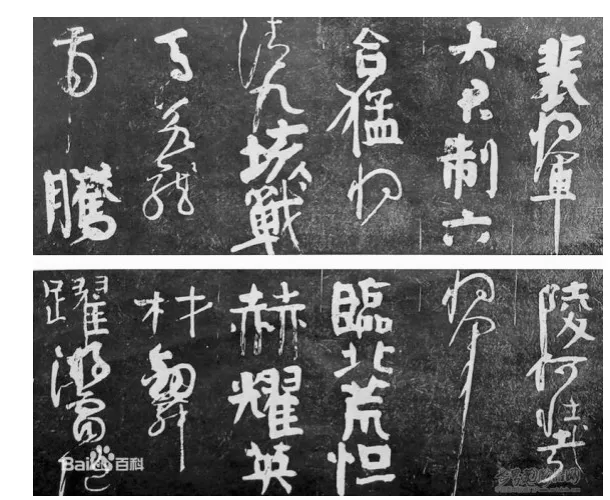

古人俯仰天地,畅舒己怀之心固然令人艳慕,但该碑的书法水平之高,在贺州市境内的碑刻中也属罕见。碑刻正文以隶书写就,有汉碑《乙瑛》之风貌,又着晚清时代之精神;跋文则为行书,其书风脱胎于宋代大家黄庭坚,又更添几分清雅之气。此为笔者于贺州市内所见第一方大篇幅的隶书碑刻,且具备明显的晚清隶书风格,在此对书写者书风的形成做一考究(见图1)。

图1 重阳登高联咏碑局部

二、清末书法的尚碑风气

碑学的复兴,早在清朝初年就已经开始。康乾时期,书家们渐渐发现帖学再难创新,加上明末开放自由的书学思想的影响,书家们开始把目光投向了唐人碑版,当时比较著名者如钱沣,对颜真卿书法的学习到了极致,但又更加重了颜体楷书的端庄、厚重之感,打开了一种新的局面。由唐碑开始的对古代碑刻书法的关注,继而转向了大篆、小篆、汉隶等更为丰富的书法风格。如果说唐代楷书还有墨迹存在,篆隶书类的书法,则基本没有墨迹本可以参照,故而书法家们只能对着碑版的拓片进行临习,强调以柔软的毛笔,书写出刀刻斧凿的碑意。但是,恰好是“汉代分书没有真迹,取法只好依靠碑版。碑版风雨剥蚀,斑驳残泐,无法看清用笔轻重、用墨浓淡和来往笔势,而传统帖学就重视这些东西,强调起笔收笔及牵丝映带,因此帖学书家认为“‘石刻不可学’‘须真迹观止’”[1]255。碑学书家们在对这些用笔、用墨都不甚清晰的碑文拓片进行临摹学习的时候,对于一些不可见或者是模糊的信息的理解与吸收,基本上只能靠猜。用“猜”的方式进行书法学习,必然不能做到完全准确,于是,清代的碑学书风开始形成了自己特有的面貌。章太炎曾如实记录了清朝书家尚碑的情况:“清中世以后,论书者皆崇碑版而贱法帖,持之有故,言之成理。”[2]770

从思想上看,清代尚碑书风的兴起,是清代文人士大夫对书法史的回溯。清之前的书法史,是以一种顺势发展的方式进行传承,到了清朝则一下子回追到汉唐,甚至秦以前。对此,明末清初的大书家傅山曾表达了鲜明的观点:楷书不自篆、隶、八分来,即奴态不足观矣[3]519。傅山这一观点,以楷书为例,然而楷书的字形结构与篆隶书大为不同,故实际上强调的是用笔须有古意,书写的线条须从篆隶书中来。这种审美趋向的形成,事实上与当时文人士夫崇尚复古有相当大的关联。

碑学与帖学从操作上看,其核心区别可以看作是学习书法时是否追求名家书迹的区别。即帖学派书必学名家,而碑学派则可包容更多非名家甚至是无名写手的书迹。如魏碑《始平公造像》的作者朱义章、汉碑《西狭颂》的作者仇靖等,在书法史上几乎不见其名,但并不妨碍他们的作品千古流芳。清末的康有为,更是将碑学运动推向了高峰,在他的理论体系里边,尊魏卑唐是非常重要的思想核心。他认为,在魏碑中,哪怕是民间石刻上的只字片语都是美的:“魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,其骨血俊宕,拙厚中皆有异态,构字亦紧密非常,岂与晋世皆当书之会邪,何其工也!”[4]172

在康有为这种思想影响下,晚清书法家几乎忘记了唐碑的存在,如邓石如、吴昌硕等,皆为篆隶高手,而康有为本身,与沈曾植、何绍基等人,则成为了北碑书风的代表。从当时文人活动的情况看,有两个方面应该值得我们关注:

(一)篆刻艺术达到新的高峰

篆刻作为传统艺术,一直以来都受到文人的关注,但长期以来,都是由专门的刻工进行刻制,文人亲自治印,则是从宋朝米芾开始,到明文彭逐渐流行。而如晚清这样,文人治印还能形成流派风格的,在历史上从未发生,这应当与当时崇尚碑学有相当大的关系。即文人不仅满足于用毛笔去表现篆隶碑版的味道,而开始利用篆刻这一传统艺术形式,对古代的篆隶分书进行新的表达。当时印人还自觉结社,如至今仍影响巨大的“天下第一名社”——西泠印社,就是在清末1904年由丁仁、王禔、吴隐、叶铭创立,篆刻巨匠吴昌硕任首任社长。

(二)访碑活动成为文人新宠

访碑长期以来也是书法家们学习书法的方式之一,但在清朝中晚期,访碑及文人自己制作拓片的风气之盛,达到了前所未有的高度。比如吴大澂便是其中最狂热的代表之一。他不但自己亲自云游各地访碑、拓碑,还聘用当时国内的一流高手如黄士陵为其进行碑版的椎拓。以黄士陵在篆刻界的巨大影响力,竟甘于在吴大澂门下做个拓手,足见吴大澂对金石拓片所爱之深。同时,吴大澂还通过各种社会关系,比如当时的名流左宗棠、陈介祺等人替他寻找拓片或聘任拓工。晚清文人士大夫对访碑活动的热衷由此可见一斑。

晚清时期的尚碑风气,显然不仅仅影响到以上知名人士,连遥远的少数民族聚居地区也深受其影响,《重阳登高联咏碑》便可作为其中代表。《重阳登高联咏碑》中提到的如贤臣、少海等人士,显然不仅仅是为了登天马山畅饮吟咏,他们到天马山上,应当也有另一个目的访碑。毕竟在天马山上留下字迹的不止他们这批人,同时,在碑文的书法风格上,也体现出书丹之人是崇尚碑学的。

三、《重阳登高联咏碑》的审美取向

《重阳登高联咏碑》是趋向于碑学的审美思想,正文的隶书取法汉代《乙瑛碑》,整体端庄而不失灵动,平稳之中总有令人惊喜之处。跋文选择取法黄庭坚,自然也有它的道理。

(一)笔法

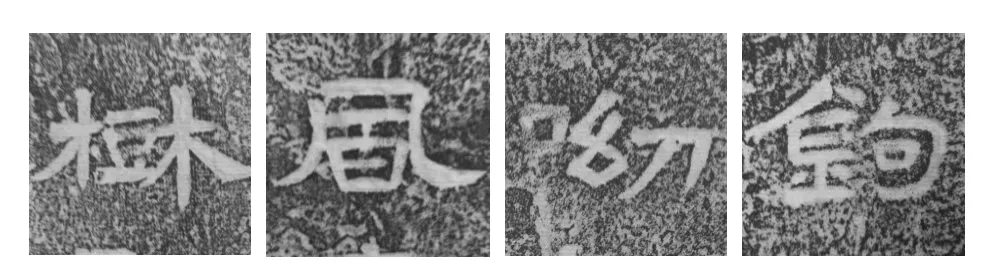

《重阳登高联咏碑》的隶书笔法还是基本遵循了隶书的用笔特征的,“蚕头燕尾”“一波三折”等基本形态都在字里行间得到体现。但晚清书家作隶书,常常也掺以楷书的笔法。历史上绝大部分隶书的基本用笔,都比较讲究藏头护尾,并不像楷书那样锋芒尽显。当然,历史上也不乏加入楷书笔法的隶书名品。而这一类亦隶亦楷的作品,显然受到了清朝书家的关注,加之这一时期对于书法风格创新的追求相当热烈,所以晚清的隶书作品,大量存在类似的写法(见图2)。

图2 黄士陵的隶书部分笔画带有楷意

然而,除了由隶书演变为楷书的过渡时期以及唐朝曾较多出现间杂楷书笔法的隶书作品之外,为什么到了清朝这样的书体再次盛行?晚清李祖年在《翰墨丛谭》中说道:“书画之法,不学古人者不能工;专泥古人者,亦不能神妙。”[5]850又有张宗祥语:“书家忌匠手,虽学前人必存自己面目。”[5]889这些论述,均说明了清朝书家对于“师古而不泥古”的追求。

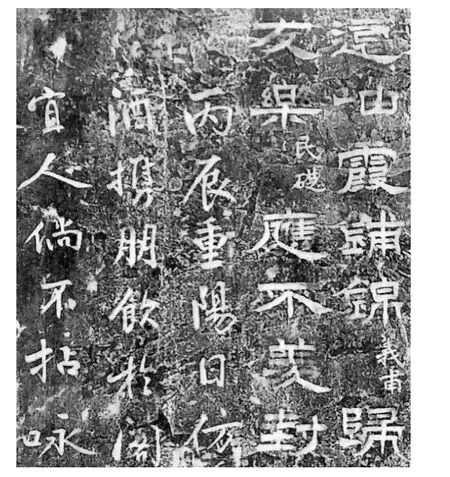

除了参杂楷书用笔外,该碑的纵向线大多采用了露锋收笔,呈现出与传统隶书不甚相同的面貌(见图3)。这样的写法,并非该碑书写者臆造,历史上纵向线露锋收笔的代表,是三国时期吴国的《天发神谶碑》。而艺术大师齐白石的书法篆刻风格,皆脱胎于《天发神谶碑》 (见图4)。

图3 纵向线皆为露锋收笔

图4 天发神谶碑的纵向线露锋

(二)字法

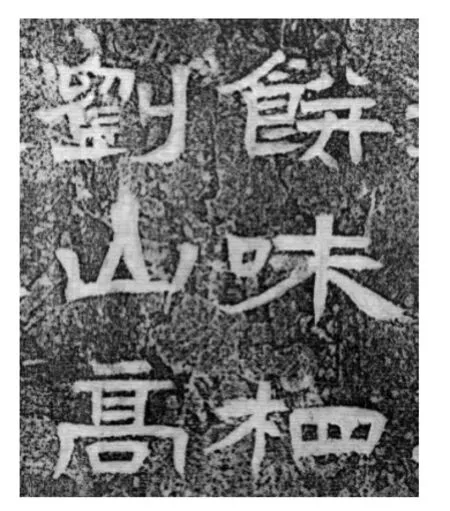

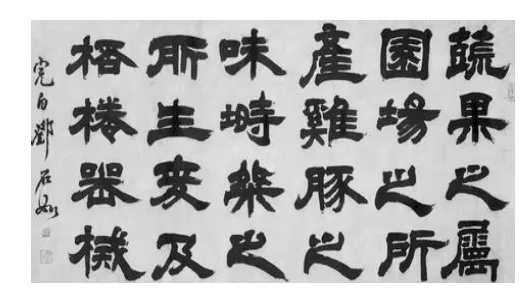

字法即结构,也就是字形特征。《重阳登高联咏碑》的正文,与传统隶书相类,都是偏扁的造型。但在偏旁部首的选择上边,出现了一些篆书造型的部首以及异体字(见图5)。该碑作者做出这样的选择,依然是受到当时求新求异的思想风气所影响,而这种多种字体集于一篇的书法风格被称为“破体”,书法史中,最为著名的破体书法当属唐朝颜真卿的《裴将军碑》 (见图6),而将破体书法贯穿自己的艺术人生的,则是同处清朝的郑板桥(见图7)。《重阳登高联咏碑》的作者显然也受到了这些先贤的感召,大胆地将破体书法的理念应用到自己的书作中来。

图5 《重阳登高联咏碑》的篆书部首和异体字

图6 裴将军碑

图7 郑板桥书法

(三)同时期书法家的影响

细观《重阳登高联咏碑》,可以读到浓浓的晚清书风气息,比对清朝中晚期书家作品,与《重阳登高联咏碑》书风最为相似的,应当是一代书法篆刻大师邓石如。

邓石如的书法,在整个清朝中晚期,都具有相当大的影响力。清代王潜刚评为“篆、分用笔用墨皆极佳,盖笔笔着实,一笔不苟……下笔千秋,令人观之不厌”[2]815。王潜刚的这段描述,深刻地表明了邓石如书法的美学特征。一般认为,能沉稳者,必不能精巧,能精到者,则易流于媚态。而邓石如的书法,做到既精致又沉着,实属不易(见图8),故而能够影响书法史直到今天。

(四)关于跋文书体选择的考辨

《重阳登高联咏碑》的跋文为行书,点画精到,书风沉稳自然,取法宋朝大家黄庭坚。然而,为何在碑学大盛的时期,作者会选择明显属于帖学一脉的黄庭坚作为自己的学习对象?笔者认为原因有二:

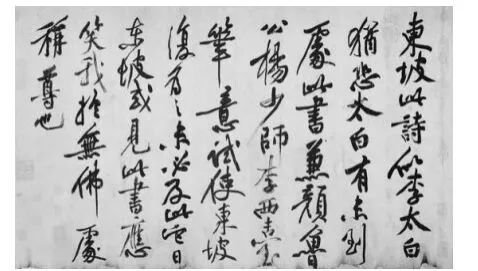

其一,黄庭坚是师古而不泥古的代表,这与清朝中晚期的书学思想相吻合。在“宋四家”里边,苏东坡是黄庭坚的老师,而黄庭坚的书法风格,却与他的老师完全不同,苏东坡的书法温婉醇厚,黄庭坚的书法则是大开大合,气势磅礴。同时期的还有一对师徒,即米芾与他的徒弟吴琚。吴琚学习米芾的书法达到了几乎能乱真的地步,但由于没有自己的风格面貌,在书法史上的评价一直不高。

其二,黄庭坚的书风非常硬朗,与碑学书法的追求有相似之处。黄庭坚的书法,用笔凌厉狠辣,就连给他的老师写的评论文字都是锋芒毕露(见图9),点画之间刀凿斧劈的感觉跃然纸上。晚清康有为所倡导的学习魏碑书风,正好与黄庭坚的书法风格有相似的地方。

所以,身处清朝晚期的《重阳登高联咏碑》作者,选择黄庭坚的书法作为自己的学习范本,应当是在情理之中的。

图8 邓石如书法

图9 黄庭坚书法

结 语

书法是中国传统文化艺术中最为耀眼的一颗明星,吸引了一代又一代的文人士子参与其中并乐此不疲。清朝作为我国最后一个封建王朝,学人们自觉发起对古代碑版书法经典的学习,形成了这个时代独有的书法艺术风格,在书法史上占有相当重要的位置。贺州市作为昔时潇贺古道途径的重要区域,自然也不免受到影响,但是在黄姚天马山上发现的这块隶书碑刻,其书写技艺及艺术高度并不低于同时期文化发达地区的水平,也从一个侧面反映出清朝中晚期对于碑学书法热衷状貌。

[1]沃兴华.中国书法史[M].长沙:湖南美术出版社,2009.

[2]崔尔平.历代书法论文选续编[M].上海:上海书画出版社,1993.

[3]傅山.傅山全书[M].太原:山西人民出版社,1992.

[4]康有为.广艺舟双楫[M].上海:上海书画出版社,1981.

[5]崔尔平.历代书法论文选续编[M].上海:上海书画出版社,1993.