日据时期的台湾抗争文学

2015-12-25王震亚

■ 王震亚

如果说,中国大陆的抗日活动始于“九一八”,全面抗日战争始于“七七事变”,那么在台湾地区,针对日本侵略者的抵抗运动则于1895年就已开始。与此相应,反映这一斗争的文学创作也随之产生。

从中文写作到日文写作

早在日本侵略者占据台湾之初,“台湾总督府学务部”就制定了《对于台湾教育方针》(1895年6月),将开设“日本语传习所”,“使台人迅速学习日本语”,“试验(考试)科目中开日本语文端绪(指基础日语)”等,列为重要内容。此后,又在《台湾公学校规则》(1898)、《台湾教育令》(1919)等文件里加重日语教学的强制性。与之同步,汉文被降为台湾各学校的选修科目或废止科目。

因此,不同于祖国大陆至清末民初,文言文、旧文学已到了非革故鼎新不可的地步。而在台湾,广大民众努力学习祖国的汉语言文字,知识分子用文言创作旧体诗词,是他们心向祖国、抵制日本殖民当局同化措施的一个具体表现,以此来承续祖国传统文化的香火。据统计,1897年,全台汉文书房就有1127所。同时,广结诗社(计有台中的“枥社”、台南的“南社”、台北的“瀛社”等),积极创作,以扩大中国文学的影响。比如,以秀才身份、于1895年率领义军奋起抗日的吴汤兴,就用旧体诗表明他的豪情壮志:“闻道神龙片甲残,海天北望泪潸潸。书生杀敌浑无事,再与倭儿战一番。”又如,“鹿苑吟社”代表诗人洪弃生,亦以旧体诗来讥刺殖民当局征税之重:“一盏沾唇费十千,无人敢作醉中仙。小家大户皆征榷,惟有睡乡未税钱。”对此,《台湾通史》作者连横说得明白:“凡一民族之生存,必有其独立之文化,而语言、文字、艺术、风俗,则文化之要素也;是故文化而在,则民族之精神不泯,且有发扬光大之日。”

“五四”前后,祖国大陆掀起反帝反封建的新文化、新文学运动,台湾青年知识分子也迅速响应,如施文杞、杨守愚、陈虚谷、蔡秋桐等。他们坚持中文写作,其白话作品《台娘悲史》《十字街头》《他发财了》《夺锦标》等直击日本殖民统治的罪恶。其中,尤以“台湾新文学之父”赖和的小说最为典型。或写殖民当局的经济盘剥:蔗农添福伯用“三四倍”于他人的辛苦,精心栽植甘蔗,且获得丰收。可是日本制糖会社却在磅秤上做手脚,使得他的甘蔗重量“约减有五分之二”。(《丰作》)或写殖民者的严酷统治:“一群鸡母鸡仔在菜田里觅食,脚抓嘴啄,把蔬菜毁坏去不少。”而种菜的,“向鸡群走去,却不敢用土块掷它”。因为,这鸡群是“那衙门里的大人(日据时期台湾同胞对日本警察称大人或查大人)所饲的,‘拍(打)狗也须看着主人’”。(《惹事》)试想,连这“畜生也会傍着势头来糟蹋人”,则其主人出场,岂不气焰万丈?果然,街面上,查大人们“一动手就是人倒担头翻;或是民家门口,早上慢一点扫除,就被告发罚金;又以度量衡规矩的保障,折断几家店铺的‘秤仔’”。(《不如意的过年》)会堂里,若有政治、社会、文化运动者举办演讲会,殖民当局都会派特务高等警察(特高)莅会监听。往往是“三句半就中止,加(多)讲一句,就扭下去”。(《辱?!》)当然,小说也写及受尽欺压的平民百姓的反抗。比如,《惹事》中的“我”,决心为受到欺压的寡妇伸张正义,在甲长会议上,将查大人的“劣迹横暴一一暴露出来”。甚至,《一杆“秤仔”》中的秦得参,在忍无可忍的情况下,将一个夜巡的警吏杀死在道上。

1937年,日本侵华战争全面展开,殖民当局在台湾变本加厉地推行“皇民化运动”。其中就包括废止汉文书房(私塾),报刊禁用汉文,禁止使用汉语,以及倡导为日本殖民战争服务的皇民奉公文学。在此情况下,具有强烈中华民族意识的台湾作家首先是以不合作态度拒写皇民奉公文学,其次便是借用日文来进行写作。尽管用异国的文字来表现本民族生活和情感会有所不便,但在当时的情况下(一些年轻作家只会日文),也是无奈之举。以此来坚持民族的良知,发出自己的声音,如杨逵、吕赫若、龙瑛宗、张文环、吴浊流等。

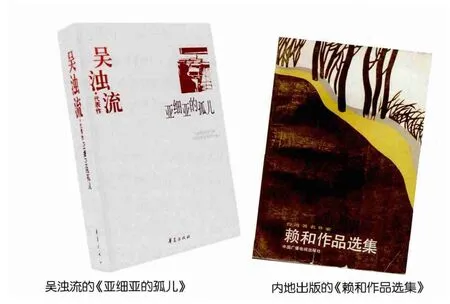

仍有对殖民统治的直接批判,比如杨逵的《鹅妈妈出嫁》。小说中,某医院院长向“我”购买二百株龙柏,就势讹了几十株花。这还不够,又看中了“我”家养的一只母鹅。当“我”不予理睬时,他便一连几十天拖延付款并一再地压价。直到“我”将母鹅送到他家后,二百株龙柏才按原价结算。因为“这是公立医院,贵不贵对他自己的腰包毫无关系。可是送他不送他,那就大有影响啦”。作品情节并不复杂,题目也很俏皮,但作者却在故事的讲述中,融入了有关“共存共荣”的议论:“‘企业整备’整破了许多人的饭碗,必需品配给叫人束紧腰带,衣着褴褛。”“生意可以做得非常顺利,而互相得益……不错倒是不错的,但其背后总有许多人因此蒙受其害。”这里,辛辣的政治讽刺,无情地撕去了所谓“东亚共荣圈”的画皮,使得日本帝国主义奴役、剥削他国人民的实质昭然于天下。再如,吴浊流创作于抗战胜利前夕的《亚细亚的孤儿》,以长篇容量浓缩日本帝国主义统治台湾几十年的社会状况。小说写台湾青年胡太明与日本姑娘内藤久子的恋爱被日籍校长强行拆散,写殖民当局强征台湾青年学生去太平洋战场充当日本侵略军的炮灰和劳工。从中可以看出,日本统治者是如何施行种族歧视与政治压迫的。小说又写日本殖民当局在台湾实施“米谷管理法”,压低米价,逼使农民转为务工,以榨取低廉的劳力;强迫开展“献金”运动,连妇女的戒指、耳环都不放过,以掠夺资财,从中也可看出殖民统治者在经济上的巧取豪夺。小说还写了日本殖民当局强力推行“国语家庭”(一律说日语),鼓吹“皇民意识”,废止台湾固有民俗,如不许过农历春节、中元节等一系列同化措施,从中亦可看出殖民统治者进行文化侵略、精神奴役的伎俩。

集中塑造三类形象

无论是中文创作还是日文创作,富有民族意识的台湾作家的抗日题材作品都取得了相当大的成绩。这成绩集中体现在小说塑造的三类人物上。

其一是塑造殖民者形象。日据时期,“台湾的警察,实为台湾殖民政策的重心所在。台湾的警察,除其本身固有的事务外,几乎辅助执行其他所有的行政”,如土地调查、建设铁道、征收租税、强购土地(为糖业会社),以及教育、公益等事业。“他们与台湾民众的接触最直接,纠葛也最多……特别是乡间警察,颐指气使,一副土皇帝的派头。”因此,富有民族意识的台湾作家也将刻画台湾的日籍警察作为自己小说创作的重心,借以揭示殖民统治的种种罪恶。

在这些作家的笔下,殖民者是暴戾野蛮的,如杨守愚的《十字街头》中的日本警察,凶神恶煞般地置身于十字街头,横冲直撞地抓捕流动摊贩,搞得市面上的人们奔逃不及、惶惑不安。殖民者是虚伪贪婪的,如陈虚谷的《他发财了》中的巡查大人,以过年、生子等借口,收受礼金、红包。如果哪个小民敢不逢迎,那么“祸端就要临头”。殖民者是荒淫好色的,如陈虚谷的《无处伸冤》里的巡警冈平,“每见了有几分姿色的妇女,他就百计图谋;凡是他看中意的贫家妇女,不论有夫无夫,有一个不遂他的心愿,他就藉端欺凌”。殖民者还是无法无天的,因为他们被赋予了太多的权力,而殖民当局颁布的法律又都是维护其殖民利益的。于是,《一杆“秤仔”》中的“巡警们,专在搜索小民的细故,来做他们的成绩,犯罪的事件发见得多,他们的高升就快。所以无中生有的事故,含冤莫诉的人们,向来是不胜枚举。什么通行取缔、道路规则、饮食物规则、行旅法规、度量衡规纪,举凡日常生活中的一举一动,通在法的干涉、取缔范围中”。相比较,《不如意的过年》中的查大人形象塑造得最为丰满。作者置人物于新年前夕的特定环境里,写他的内心活动:先是嫌收到的年礼太少,进而怀疑这是治下的百姓受到不良分子的煽动而不怕他了。写他的外在行动:故意在小民身上找茬,多方施展做官的威严;进而拿“不知六七的儿童”出气,不仅打骂,而且还加以拘禁。这里,所谓的查大人不过是普通的日本警察,但警察是直接面对人民群众的统治工具,他们甚至可以主宰生活在台湾的中国人的生死。所以,这一形象实质上是一种象征,象征日本殖民当局的全部罪恶。

其二是塑造反抗者形象。日本侵占台湾50年,台湾民众从来没有停止过反抗。不仅在最初几年,不惜流血牺牲,进行武装抗击;即使后来被残酷镇压之后,还以各种形式进行不屈的抗争。作家也是如此,赖和两度入狱,杨逵10次被捕,但殖民当局的监禁仍不能阻止他们参与民族抗日社会活动。这种强烈的民族意识,使他们不仅用笔揭露殖民者的丑恶灵魂,鞭笞殖民统治的罪恶,也在自己的作品中塑造反抗者形象。

于是,就有了杨逵的《送报夫》中的自耕农杨明。他拒绝日本制糖公司强行低价收购农民赖以活命的耕地,不怕日本警察毒打与监禁,始终坚持“不能卖就是不能卖,谁出面也是一样”立场,至死也不肯屈服。有了朱点人的《秋信》中隐居乡间的老秀才陈斗文。小说写他连续几十年临摹文天祥的《正气歌》,坚信“台湾人与汉文有生死存亡的关系”而倡导中国古诗,甚至在大庭广众之下怒斥“倭寇!东洋鬼子”,其凛然正气,令人感佩。至于赖和的《善讼人的故事》中勇于为民请命的英雄林先生。他原是财主的管帐先生,但却站在穷苦人民一边,不怕坐牢、不怕暗害,敢于控告财主霸占山林的罪恶,控告与财主相勾结的台湾官府,直至跨越海峡到福州总督衙门上告,并取得胜诉。这一故事的背景虽是日据以前的清代,但因写于日本帝国主义统治下的1934年而扩大了它的内涵——那就是台湾人民向往和依靠祖国,以摆脱日本殖民统治的心声。

其三是塑造“孤儿”形象。在《孤儿的历史,历史的孤儿》一文中,台湾著名作家陈映真指出:“在中国反对日本帝国主义侵略、争取民族自由战争的历史时期,长年以来处于日本帝国主义殖民地的台湾同胞,在中国民族的内部,产生了一些困难。殖民地台湾的部分知识分子,一方面受到日本警宪当局虎视眈眈的监视,一方面又得不到台湾被压迫同胞的充分信赖。另一方面,当他们和充满抗日敌忾心的中国大陆同胞接触时,常常饱受侮辱和不信任的眼光,深恐他们是日本帝国主义派来大陆的鹰犬。在这种情况下,一个只单纯地怀抱小知识分子爱国热情的台湾知识分子,是不能不感到寂寞和悲愤的。吴浊流的《亚细亚的孤儿》,是到目前为止,表现这种帝国主义下被残害的心灵的最生动的文学作品。”

的确,小说创造的“孤儿”形象,包蕴着极丰富的历史性、社会性、时代性内容。主人公胡太明是个有理想、有追求的普通知识分子。他对学生关心、爱护,对教育满腔热忱,但“整个学校笼罩在日本人那种有恃无恐的暴戾气氛中”,他的“爱的教育”难以实行。转而留学日本,攻读物理,以期科学救国,但学成归国,却又无业可就。于是满怀热望,投奔祖国大陆,想要做一点有意义的实际工作。然而祖国大陆在帝国主义列强的榨取下,竟是一派贫弱破败的景象,使之希望复归于失望。抗战爆发,他重新振作精神,准备做些宣传鼓动的工作,但因为是“台湾人”而受到政府当局的怀疑、拘禁。总算逃回台湾,又因来自祖国大陆而被日本警方监视。他沉下心来,反省走过的道路,决心“把自己从以前那种消极的人生观中解脱出来”,并鼓起勇气,参与进步杂志的编辑,抨击日本统治的时弊,最终回归祖国大陆,投身于抗日斗争的洪流之中。

显然,这是一个在日本殖民统治下苦苦挣扎的知识分子形象。他既受到日本人的歧视,一时又得不到祖国的信任,其曲折坎坷的人生道路,身为历史孤儿的艰难处境与彷徨中的苦闷、觉醒后的抗争,在日据时期的台湾相当一部分知识分子中是有典型性的。仍如陈映真所言:“个别地看,有委屈、悲愤和寂寞的情绪。但是,从中国整个近代反抗帝国主义的长期而苦痛的历史看来,这种同胞之间的误解、猜忌、不信甚至仇恨,正是帝国主义加诸于被侵略、被征服民族的诸般毒害之一。”

毫无疑问,台湾民众的抗日活动是中华全民族抗日的一个组成部分。台湾作家的抗争题材作品也是中国现代文学史上抗日题材创作的一个重要组成部分,不仅将殖民统治的种种卑劣伎俩都用文学的形式揭示了出来,而且为中国现代文学人物画廊增添了新的形象。