古籍藏书印鉴定举例

2015-12-25仇家京

仇家京

(杭州图书馆,浙江 杭州 310016)

1 引言

就藏书印鉴定而言,目前专门论述较为少见,明显滞后于版本目录学的发展,亟待进一步深入研究。叶德辉在《书林清话》中,对版本的基本知识、源流、不同时期的公私刻书特点、宋元刻本的作伪,甚或对字体、行款、纸墨、刻工、刻书工价等分别加以阐述。如在“天禄琳琅宋元刻本之伪”一节中,他在感慨《天禄琳琅后编》惑于书贾造伪时称“然则秘阁之藏,鉴赏尚不可据如此,则其他藏书家见闻浅陋,其为书估所骗者,正不知有几人也”〔1〕。又称“自宋本日希,收藏家争相宝贵,于是坊估作伪欺人,变幻莫测。……或伪造收藏家图记钤满卷中”〔2〕。而在“藏书家印记之语”不足千字的专论中,则是叙述历代藏书家的甘苦,诸如吴骞藏书印记“寒可无衣,饥可无食,至于书不可一日失。此昔人诒厥之名言,是为拜经楼藏书之雅则”〔3〕之类。藏书家拳拳爱书之心,却为后世书贾射利所乘。藏书印作为版本目录的重要帮手,如何鉴定与利用,并没有在该书中得到相应的援例与揭示。即便是近年,仍不乏这样的感叹。如网络上载有沈津《说藏书印鉴定》一文所言:“过去曾读过多篇介绍藏书印的文章,但写如何鉴别藏书印的似未见……。看来,如何鉴别藏书印,是版本鉴定中不易忽视的课题”。杜泽逊《四库存目书进呈本之亡佚及残余》一文云:“北京图书馆的冀淑英老师告诉我,‘翰林院印’有假的,冀老师的话是有根据的”〔4〕。可见经眼众多的学者已经有所察觉。笔者结合馆藏古籍善本藏书印鉴别的实践,以撰此文,冀同行批评指正。

2 古籍藏书印鉴别例证

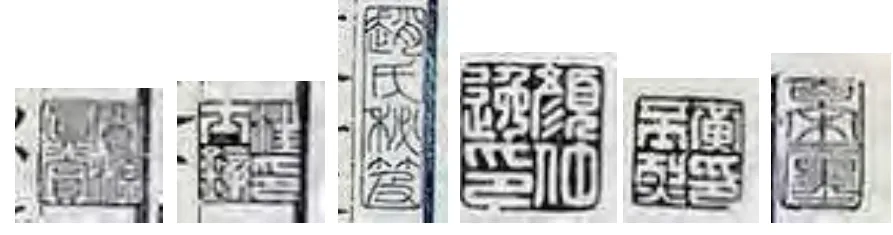

2.1 伪钤明内府印记以残书充足本例

对古书进行剜改拼接,并加盖印记以鱼目混珠,是书贾常见的造伪手段之一。稍有疏忽,极易上当。如馆藏《唐诗品汇》九十卷拾遗十卷〔5〕,明刻本。存三十七卷:四至三十七、五十六至五十八。书贾利用版心镌有“唐诗”二字充作题名,将原书卷端、卷末的题名“唐诗”以下的“品汇”以及所标明的总卷数悉数剜去,补纸上钤以“志慕而已”、“表章经史之宝”、“内府图书”印记,给人造成明内府刻本的假象(见图1)。并利用小题在上的篇名、卷数充作全书的题名与卷数,将原书大题在下所标明的书名、总卷数“唐诗品汇五十六”中的“品汇五十六”剜去,利用小题“五言律诗卷之一”充作首卷,又将版心原卷数五十六至五十八剜去,充作卷一至三。而版心下原标页码,部分则涂改成黑鱼尾。原编目者虽能识别题名,但在卷数稽核时尚不免被其迷惑,著录为“存三十七卷:一至三十七”。此书以残充全,做工颇为精细,不易察觉,若将钤有印章的补纸朝光亮处加以透视,其伪饰之迹即现原形。

图1 唐诗品汇(杭图藏)

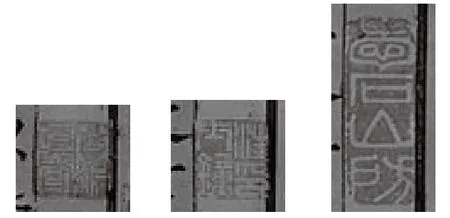

2.2 伪钤明代大收藏家项元汴印记例

项元汴(1525-1590),字子京,号墨林子,又有退密庵主人、香严居士等别号,秀水(今嘉兴)人。《韵石斋笔谈》称“墨林生嘉、隆承平之世,资力雄赡。出其绪余,购求法书名画,三吴珍秘,归之如流。每得名迹,以印钤之,累累满幅”〔6〕。项氏为明代收藏、鉴赏家,经其品题或收藏之书,向为世人所乐道,书贾亦乘机伪造其印,藉以提高身价。

馆藏《世说新语》八卷〔7〕,刘宋刘义庆撰,梁刘峻注,明张懋辰订,明万历刻本。卷端钤有“项子京家珍藏”等印。审其书,不避熹宗、毅宗讳。前有吴瑞征《序》,有“丙申仲夏,剞劂告成,遂略陈其概若此”句,语涉刊刻之事。“丙申”为万历二十四年(1596),序后有凌濛初(1580-1644)按语,刊印应当不会早于“明万历二十四年吴瑞征刻本”〔8〕。若以印主卒年推断,项元汴卒于万历十八年,而所钤盖藏书印之时,已距印主死后六年之久或更晚,显然与情理不通。名家之印,多请擅长于篆刻者所为,而坊贾之伪印,多出于庸俗之手。该书伪印印文中的“京”字末两笔亦不合篆法。再则,项元汴藏书至今存世仍不在少数,如台湾“数位典藏”中的“古籍影像检索系统”,著录钤有“项子京家珍藏”一印,就有七部之多。真印伪印,经比对后尚不难识别。(见图2)

图2 世说新语(杭图藏)

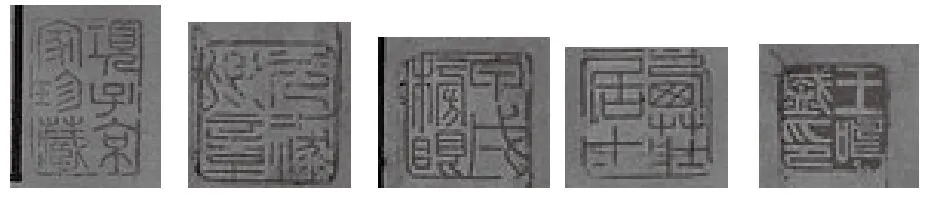

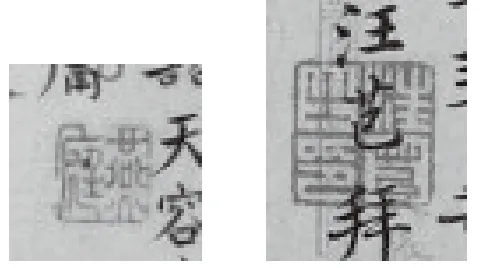

2.3 遍钤名家、藏书家印记以充旧刻例

名家、藏书家或因其博洽多闻、识力非凡等因素,所收藏之典籍,素为书林青睐,一经流出,即视为秘珍。于是势利之书贾上下其手,往往在一些晚出的书籍中伪造他们的印记钤满卷中,以充旧刻。如《窦氏联珠集》五卷,唐代褚藏言辑窦常等五兄弟之诗作。清乾隆编纂《四库全书》时,云:“宋时传本颇稀。故刘克庄《后村诗话》称‘惜未见《联珠集》’。……又有淳熙戊戌王崧《跋》,亦称世少其本。”〔9〕所收两江总督采进本,为明末毛晋汲古阁刻唐人诗集四种本。《浙江图书馆馆藏珍品图录》〔10〕载有此书(见图3),浙江图书馆童正伦老师曾指出该书实为“民国十三年蒋氏密韵楼影宋刻本”。由于是书刊刻精良,且钤印累累,引起笔者的好奇,欲就印章作伪探其究竟。

图3 窦氏联珠集 (浙江图书馆藏)

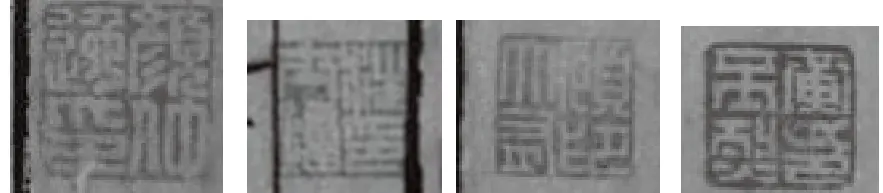

浙图本卷端与书尾分别钤有“汪士钟印”、“项子京家珍藏”、“王鸣盛印”、“仇兆鳌印”、“仓柱”等藏书印12枚。乍看不仅有明代大收藏家及鉴赏家项元汴的印记,且为清代著名学者仇兆鳌、以考据擅名的经史学家王鸣盛与著名藏书家汪士钟递藏,故误为“明影宋淳熙五年王崧刻蓝印本。本版仅存孤本”。《中国古籍善本书目》集部(第20182条)则著录“明影宋刻蓝印本”。所幸者,宋淳熙五年王崧刻本尚有传世,今由国家图书馆收藏〔11〕,卷端钤有颜仲逸、汪士钟、顾大有、黄丕烈等印记(见图4)十六枚。无独有偶,在中国书店2008年4月26日春季书刊资料拍卖会开拍的书籍中,亦有《窦氏联珠集》一卷,即存卷一。内封镌“乌程蒋氏密韵楼景刊宋本。甲子二月陈宝琛题”字样。卷端亦刻有“阆源真赏”、“汪士钟印”、“赵氏秘笈”、“颜仲逸印”、“黄丕烈印”、“百宋一廛”等8枚印章,系仿刻国图收藏原本的部分钤印,印章所在位置亦相同。而浙江图书馆收藏之书,即民国十三年乌程蒋氏密韵楼影宋淳熙五年王崧刻蓝印本。书贾先将原书白棉纸染旧,又将此卷端8枚仿刻印剜去,并在原处自上而下钤有“阆源真赏”、“汪士钟印”、“爱石山房”3枚伪印,而在版框之外右侧,自下而上则分别钤有“项子京家珍藏”、“元禄卿章”、“甲戌榜眼”、“西庄居士”、“王鸣盛”等7枚伪印(见图3),继而又在末页加盖“仇兆鳌印”、“仓柱”伪印。由此可见,书贾以新刊充旧刻,通过染色、割裱、钤盖伪印等手段,可谓高明,经与宋刻本、民国蒋氏密韵楼影宋刻蓝印本比对,其伪钤之迹即无所遁形。

图4 窦氏联珠集(宋刻本,国家图书馆藏)

附窦氏联珠集(民国十三年蒋氏密韵楼刻本)

2.4 不明钤印类别而将批跋者误为著者例

古籍一经问世,在流传的过程中,所钤印记大致有刊印者印、公私藏书印、观款印记、批校题跋者印记及伪刻印记等几种类别。各种钤印所蕴含之旨意,切忌师心自用,须再三考证后再下断论。一旦推求不当,或成张冠李戴,贻笑大方。

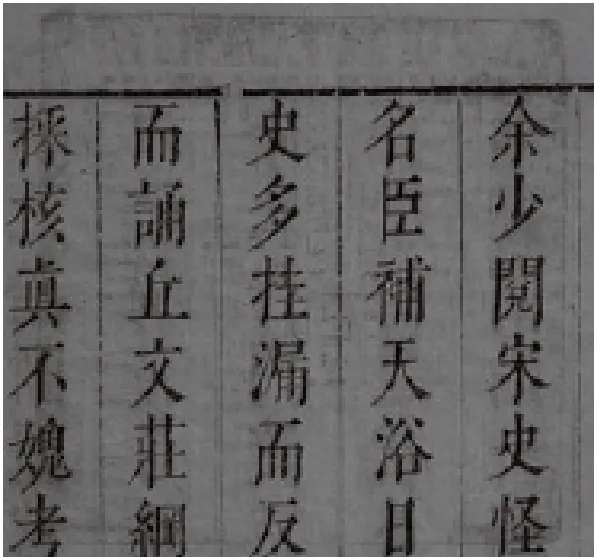

馆藏刘燕庭诗稿一卷,原著录“刘燕庭撰,稿本”〔12〕,《中国古籍善本书目》(集部第15850条)则著录“刘燕庭诗稿不分卷,清刘喜海撰,稿本,清汪芑批并跋”。并先后为《清史稿艺文志拾遗》〔13〕、《清人别集总目》、《清人诗文集总目提要》、《中国古籍总目》等书采录并沿用。此稿本正文中有汪芑所批浮签百作余处,皆为诗作之评语,末署“芑读”或“芑僭白并选录”等字样。签条之下诗作正文,或署一“存”字并钤“燕庭”印记,先后达一百余枚,实为汪芑经眼选定之诗所作钤记。编目者仅凭此钤印,武断地将批跋者“燕庭”(汪芑字)误认为著者“燕庭”(刘喜海号),导致以讹传讹。(见图5)

图5 刘燕庭诗稿(杭图藏)

细审原书,考刘喜海生卒年、原著者题跋以及批跋者署年,不难辨识其著录讹误。李盛平《中国近现代人名大辞典》(P180)载:“刘喜海(1793-1852),山东诸城人。字燕庭。曾在陕西、四川等地担任地方官。酷爱金石文物”。而稿本书尾有著者题跋墨迹云“余髫年喜读古人诗,而不善作诗。自咸丰庚申年,避寇至越东,侨居无事,始握管为诗……至省垣收复后,乙丑回杭”。其中“庚申”为咸丰十年(1860),“乙丑”为同治四年(1865),而刘喜海早在咸丰二年(1852)即已辞世。诗作开篇《挈眷至越途中有感》“贼去兵犹扰,携家过浙东”以及此后吟咏,多抒写太平军扫荡江南时,著者为避兵燹而寄食他乡的离愁别绪。况且是书护叶尚有汪芑题跋,末署“壬申阳月古吴茶磨山人汪芑拜读并识”,钤有“汪芑之印”。据《近代词人考录》载:“汪芑(1830—?),字燕庭,别号茶磨山人,江苏吴县人。咸丰六年诸生,同治间馆潘遵祁家”〔14〕。从汪芑题跋之末所署“壬申”来看,即为同治十一年(1872),时距作者完成该诗稿亦达七年之久。可见此书并非刘喜海所作。经笔者初步从其墨迹等考订,著者或为杭州藏书家王金铦佚诗稿,由于孤证不立,尚应秉持“信以存信,疑以存疑”的学术理念,著录“佚名诗稿不分卷,不著撰者”。

2.5 以“翰林院印”史载形制辨其真伪例

清乾隆三十八年(1773),“钦定四库全书处”在北京设立。各省督抚与盐政采购、借抄、私家进呈以及原存翰林院的《永乐大典》等皇家藏书、武英殿所刻书,是为纂修《四库全书》原本,统称“四库进呈本”,或称“副本”。刘统勋等奏称,建议朝廷“刊刻木记一小方,印于各书面页,填注乾隆三十八年某月、某省督抚某、盐政某、送到某人家所藏某书计若干本,并押以翰林院印。仍分别造档存记,将来发还之日,……藏书家仍得全其故物,且有官印押记,为书林增一佳话,宝藏更为珍重”〔15〕。乾隆帝钦准“依议”。一万数千种进呈本汇集至翰林院经清点与造册登记后,加盖右汉文左满文的“翰林院印”及木记。至“庚子之变”的1900年,除了见于记载被发还的私人藏书390种以外,翰林院因毗邻使馆区而惨遭兵燹,万余种四库进呈本损失殆尽。其中尤为珍贵而未被抄录的存目部分,经专家统计,仅存世211种,分布在三十二家收藏单位〔16〕。鉴于四库进呈本众所周知的文物价值,仿制假印,自然成了书贾牟利的对象之一。

馆藏四库进呈本两种,皆钤有“翰林院印”满汉合璧朱文关防大印。其一,《宋史阐幽》二卷,明崇祯元年许锵刻本〔17〕,编入《四库全书总目》史评类存目,称“江苏巡抚采进本”。封面钤长方形进书木记(高9.8×宽6.3厘米)。“翰林院印”钤在首页《重刻宋史阐幽叙》上方(见图6)。其二,《辽纪》一卷,清抄本〔18〕,“翰林院印”钤在卷端上方(见图7),见载于《四库全书总目》杂史类存目,称其为“浙江汪启淑家藏本”。封面已缺,木记无存。

图6 宋史阐幽(杭图藏)

图7 辽纪(杭图藏)

翰林院印的形制见载于《清史稿·志七十九·舆服三》,所称“用清篆文,左为清篆,右为汉篆。翰林院银印,二台,方三寸二分,厚八分”。有研究者根据清代计量单位折算,“清代一工部营造尺约等于32厘米,翰林院关防应是一枚10.3厘米见方的银制大印。……伪者尺寸为10.9厘米见方”〔19〕。馆藏上述两书,《浙江采集遗书总录》亦有著录,所钤“翰林院印”即为10.3厘米见方,与史载尺寸吻合,当属“四库进呈本”原本。

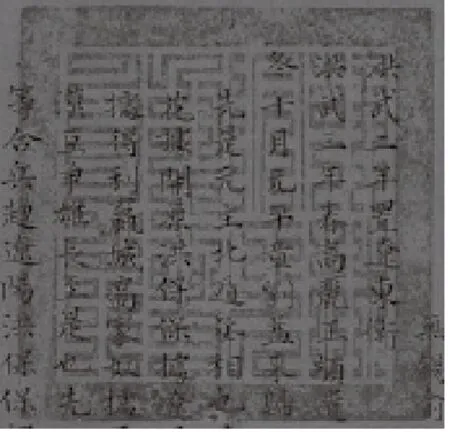

2.6 以藏书印考证稿本著者例

馆藏《古艸老人自著年谱》不分卷,稿本〔20〕。原编目者未详撰人。是书《自序》有云:“岁次甲戌为圣祖仁皇帝宝历之三十三年,维时予方在报丁之日,遽为年谱……今且六十三岁矣。” 钤有“古草”、“小仙”、“王本”等印(见图8 )。据稿本序跋年款,著者当为康熙、乾隆间人。翻检年谱正文,时五十三岁有“古艸者,山阴王慕陟也。何乎古艸?慕陟以之自号也”等语。经查询,绍兴图书馆藏民国稿本《越声》载:“王本,字慕陟,号古草,山阴人。国学生。著《在兹堂集》。”据书中内容以及钤印,当著录为“清王本撰”。

图8 古艸老人自著年谱(杭图藏)

2.7 以藏书印的钤盖时间推断版本年代例

馆藏《文章轨范》七卷,原著录“明成化九年刘氏刻本”〔21〕。《中国古籍善本书目》著录“明刘氏刻本”一种〔22〕,为复旦大学图书馆藏(著录“明初刘氏校正重刻本”)。馆藏是书卷末镌有牌记“癸巳年仲夏刘氏校正重梨行”。从刻书风格上推断,应属明代嘉靖前刻本。而从已知的版刻信息“癸巳”年推测,明代自1368年立国至1644年亡于清,“癸巳”年计有永乐十一年、成化九年(1473)、嘉靖十二年、万历二十一年,未能进一步确定具体的刊刻年。此书钤有“淡泉”、“大司寇章”、“凝云深处,清暇奇观”、“海频逸民平泉郑履准凝云楼书画之印”(此印钤盖在书尾牌记之上)(见图9),曾为浙江海盐藏书家郑晓、郑履准父子收藏。印文中“大司寇”一职,始置于西周,掌管司法、刑狱等事,后世亦用作“刑部尚书”的别称。《郑端简公年谱》卷六载:嘉靖三十七年(戊午)“三月既望,升刑部尚书”〔23〕。据此推断,此书当刻于郑晓任刑部尚书一职之前,即明永乐十一年至嘉靖十二年之间。

图9 文章轨范(杭图藏)

2.8 以藏书印钤盖顺序探明古籍聚散脉络例

馆藏《快雪堂集》六十四卷〔24〕,明万历四十四年黄汝亨、朱之藩等刻本(残本)。此书钤有“佐伯文库”、“闇伯”、“闇伯真赏”、“秀水金氏双桂堂藏”、“浮云书屋珍藏书画章”等藏书印(见图10)。“佐伯文库”,为日本德川幕府统治的江户时代(1603-1867)著名私家藏书。金蓉镜(1855-1929),字闇伯,号甸丞,晚号香严居士。浙江秀水(今嘉兴)人。光绪十五年进士。藏书数万卷,生前留有遗嘱将双桂堂藏书捐嘉兴图书馆。傅式说(1891-1947),字筑隐,浙江省乐清县人。1905至1918年两次赴日本留学,获东京帝国大学工学学士学位。抗战爆发后,投靠汪精卫集团,任浙江省省长等伪职。1945年抗战胜利后,傅式说因汉奸罪伏法。考查上述钤印,可推知此书曾在明万历四十四年刊印后流入日本佐伯藩,后又回流中国,并由金蓉镜、傅式说等递藏的线索。而馆藏《临川王介甫先生文集》一百卷目录二卷〔25〕,明万历四十年王凤翔光启堂刻本,亦钤有“秀水金氏双桂堂藏”、“蓉镜”、“嘉兴图书馆藏”、“浮云书屋珍藏书画章”印记(见图11)。藉此则可以厘清此书原为金蓉镜旧藏,继归嘉兴图书馆收藏,抗战期间惨遭敌伪觊觎,曾一度流落傅式说之手的聚散脉络。

图10 快雪堂集(杭图藏)

图11 临川王介甫先生文集(杭图藏)

3 结语

提高藏书印鉴别能力,除了结合古籍工作实践,即所谓“观千剑而后识器”之外,学习前辈的方法也是不可忽视的,即便是散见于版本学专著中的零星探讨,也值得我们珍视与借鉴。李清志《古书版本鉴定研究》〔26〕一书,辟有“藏印”一节,就印文之书体、印泥色泽、篆法、钤印部位等,汇集了一些作者与时贤的经验之谈。如“唐宋元人大多喜用小篆体;明清人则又追复秦汉之古典,兼用大篆体。……就印泥的色泽而言,徐邦达《古书画鉴定概论》云:‘印色可见新旧,旧色无火爆气,新的则往往油光四射,朱色耀眼’。……昌彼得先生谓‘明中叶以后的印色比较暗,清乾隆以后的印泥,朱色多比较鲜明,故即是用古人遗留下来的伪印章来钤盖,从印色也可以辨钤盖的约略时代’。此外,若古书中所钤各代藏书家的印色相等,则必多为书估同时伪造所钤;盖时代有远近,诸家印泥之调配有差异,不同时代之印色不应相等也。……从印文之篆以及章法、刀法之精工与否,亦可辨真伪。……庸手雕刻不但篆法多不合小学,而率意施刀,亦毫无刀法可言,只要细心审查,当能发现其伪。……从钤印部位可推知印章钤盖的先后。通常每卷首第一行最下端,多为第一位收藏者钤印之处,若在其上方钤有过多较其朝代为早之收藏印,则必有可疑,细心审查,亦可辨别真伪。”

网络时代为古籍信息的检索提供了前所未有的方便与快捷,而各种图录、印谱的大量出版,随着藏书印鉴定研究的进一步深入,将会更多地运用于版本目录审订的实践。

〔1〕 〔2〕〔3〕 叶德辉.书林清话〔M〕.上海:上海古籍出版社,2008:198,198-199,216

〔4〕〔15〕〔16〕 杜泽逊.四库存目标注〔M〕.上海:上海古籍出版社,2011:39,26-27,38

〔5〕〔7〕〔12〕〔20〕〔21〕 〔24〕〔25〕杭州图书馆编.杭州图书馆善本书目录〔M〕.杭州:西泠印社出版社,2011 :55,37,77,14,53,70,64

〔6〕 叶昌炽.藏书纪事诗〔M〕.上海:古典文学出版社,1958:147

〔8〕〔22〕中国古籍善本书目编辑委员会.中国古籍善本书目〔M〕.上海:上海古籍出版社,1996

〔9〕 (清)永瑢等.四库全书总目〔M〕.北京:中华书局,1987:1690

〔10〕浙江图书馆编.浙江图书馆馆藏珍品图录〔M〕.杭州:西泠印社,2000:46

〔11〕 中国国家图书馆等.第一批国家珍贵古籍名录图录〔M〕.北京:国家图书馆出版社,2008

〔13〕 程远芬.清史稿艺文志拾遗〔M〕.北京:中华书局,2000:1922

〔14〕朱德慈.近代词人考录〔M〕.北京:中国社会科学出版社,2004:224

〔17〕 《四库全书存目丛书》编纂委员会.四库全书存目丛书,史部.281〔M〕.济南:齐鲁书社,1996:400

〔18〕《四库全书存目丛书》编纂委员会.四库全书存目丛书,史部.49〔M〕.济南:齐鲁书社,1996:12

〔19〕刘蔷.“翰林院印”与四库进呈本真伪之判定〔J〕.图书馆工作与研究,2006(1):60-61

〔23〕 (明)郑履淳撰.郑端简公年谱〔M〕//《四库全书存目丛书》编纂委员会.四库存目丛书本,史部.83.济南:齐鲁书社出版社,1996:612

〔26〕 李清志.古书版本鉴定研究〔M〕.台北:台湾文史哲出版社,2006:28-30.