市场进入中的“跟随者”及其出口延迟时间:一个微观证据

2015-12-25綦建红

綦建红 刘 慧 赵 勇

一、引 言

近年来,随着以Melitz(2003)为代表的异质性企业贸易理论的兴起,基于微观企业数据的出口行为研究不断涌现,创新性地解释了为什么有些企业会选择出口(Chaney,2008;Hallak and Sivadasan,2013)、企业以何种模式进入国外市场(Antras,2003;Helpman et al.,2004)、企业将产品出口至何地(Schmeiser,2012)、企业出口数量如何决定(Brooks,2006;Lawless and Whelan,2014)等一系列现象。这些研究不仅丰富和发展了传统的国际贸易理论,而且从不同角度对企业的出口行为做出了诠释。

然而令人遗憾的是,以上研究均建立在传统的净现值(NPV)理论基础上,认为只要企业生产率等异质性特征确保出口项目的收益大于进入成本,企业就会进行出口。但是,该方法忽略了企业出口决策中的四个重要事实:一是出口的进入成本是不可逆的;二是出口的未来收益是不确定的;三是出口的时机是可延迟的;四是出口企业之间存在竞争性的策略互动(Dixit and Pindyck,1994;Albornoz et al.,2012;Naude et al.,2013;Wagner and Zahler,2015)。在以上客观事实存在的情况下,基于NPV 的企业出口决策的正确性是值得商榷与深思的。这是因为,一方面,企业通过充当跟随者,延迟出口时机,可以有效降低出口进入成本与减少不确定性,进而获得一定的延迟收益,NPV 法显然忽略了出口延迟给企业带来的这种额外收益;另一方面,在国际市场竞争日益激烈的情况下,选择充当跟随者的企业,必须直面其他企业抢先进入市场的风险,且这种风险会在一定程度上侵蚀延迟出口的收益。因此,企业最终是否充当跟随者是这两种力量之间权衡与博弈的结果,而这种选择的正确与否又直接关乎企业出口成败(Naude and Rossouw,2010)。从这个意义上讲,企业出口决策不仅包括是否出口、出口什么、出口多少、出口何地等内容,还应当涵盖“开拓还是跟随”的出口时机抉择,而这恰恰是异质性企业贸易理论所忽略的重要内容。

值得庆幸的是,近年来越来越多的学者开始关注企业出口的时机抉择问题,他们发现,在许多新兴国家,部分企业即使具备将新产品出口至新市场的能力,仍会选择延迟策略,直至观察到其他企业出口后,才会充当跟随者进行模仿与出口。例如,Iacovone 和Javorcik(2010)利用墨西哥1995—2003 年的数据发现,致力于新产品发现、充当出口开拓者的企业总数为1,587 家,而选择充当跟随者的企业有5,607 家。无独有偶,Wagner 和Zahler(2015)采用智利1995—2006 年的企业数据也发现,在295 种新产品中,345 家企业参与了新产品的出口,共涉及产品-企业观测值444 个,其中开拓者的观测个数为136,跟随者的观测个数为308。本文以中国2001—2009 年有助于提升出口扩展边际的工业企业为例,发现共有32,954 家企业参与了22,150 种新的产品市场组合出口,同时在形成的124,420 个产品-市场-企业样本数据中,跟随者样本占比高达80%,,反映出跟随者在中国出口中的重要作用。

进一步反观现实,扩展边际对一国出口的可持续性增长具有重要作用(Bernard et al.,2009),而企业在新产品、新市场中的出口跟随与延迟行为,显然会在一定程度上抑制扩展边际的增长(Hausmann and Rodrik,2003)。特别之于中国而言,近年来出口增长之所以呈现令人忧虑的波动态势,其原因之一在于出口增长过度依赖深度边际,而非扩展边际(钱学峰和熊平,2010;施炳展,2010)。因此,研究我国哪些企业会选择充当跟随者以及如何选择出口延迟时间,不仅有助于理论上拓展异质性企业贸易理论,增强对现实的解释力与预见力,而且也有助于提升扩展边际,促进我国在“经济新常态”下出口的可持续增长。

二、文献回顾

学术界对跟随者的研究最早源于产业经济学和管理学的结合,其核心内容是从后发优势角度阐述企业在进入市场时为何选择成为跟随者。随着异质性企业贸易理论的兴起,国际贸易学领域对此赋予了更为深刻的经济学内涵。

在国际贸易领域,学者们认为出口跟随者的后发优势在于出口延迟中获得的延迟收益,且这种延迟收益主要源于开拓者的溢出效应。正如Hausmann 和Rodrik(2003)所指出的,一国贸易中具有比较优势的新产品“发现”需要支付一定的成本,而开拓者的经验能有效展示出口市场,从而为同行业其他企业的出口决策提供有益的借鉴。因此,基于“发现”成本和开拓者溢出效应的存在,企业会倾向于充当跟随者,等待其他企业出口后通过模仿来获得收益。这种溢出效应具体体现在:其一,有助于降低进入成本。跟随者可以从开拓者出口新产品、进入新市场的过程中获取经验,并使得企业的市场进入成本随着出口经验的增加而降低,进而提高企业进入新市场的成功率(Sheard,2014)。其二,有助于消除出口不确定性。跟随者可以利用延迟时间观察开拓者的行为,既可迅速获得产品价格、是否获利等产品信息,又可获得更多有效的市场需求信息,从而消除出口的不确定性(Nguyen,2012;Wagner and Zahler,2015)。其三,有助于提高企业生产率。跟随者在出口经验中获得的溢出效应还包括在“干中学”中得到的生产率提高,因此跟随者的出口延迟也是一种为出口行为“精心准备”的过程(Naude et al.,2013)。正是基于这种延迟收益或溢出效应的存在,学者们认为,在出口市场进入中,选择延迟策略而充当跟随者的企业会占据较大比重。例如,Wagner 和Zahler(2015)发现在智利的新产品出口中,跟随者占比为 69%,,而 Iacovone 和Javorcik(2010)发现这一比例在墨西哥新产品出口中达到了72%,。

然而,在现实经济生活中,究竟哪些企业会采取出口延迟策略而充当跟随者呢?Wagner 和Zahler(2015)认为,大规模企业的经营范围较为广泛,在出口时面临着不同的产品选择,因此不仅要承担新产品出口的进入成本,还要承担不同产品之间的选择成本,换言之,较之产品品种相对单一的小规模企业来说,大规模企业出口的进入成本较高,通过延迟降低进入成本的必要性和积极性较大,因此充当跟随者是大规模企业的最优出口选择。Sheard(2014)则从企业生产率角度进行考察,认为跟随者可以通过学习开拓者的经验获得溢出效应,降低出口的进入成本和不确定性,但高生产率企业对学习效应的敏感度低于低效率企业,因此在其他条件相同的情况下,低生产率企业会鉴于较大的溢出效应和延迟收益而充当跟随者。Artopoulos 等(2013)以阿根廷汽艇、电视节目、葡萄酒、木制家具四种新兴产业为例,发现与开拓者相比,行业跟随者的海外市场经验与知识较为匮乏。对出口经验匮乏者而言,通过跟随出口了解海外市场、降低出口不确定性的重要意义尤为突出。纵观以上文献,学者们多是从企业微观角度来探寻出口企业充当跟随者的影响因素。值得注意的是,仅仅停留在企业微观层面是不够的,东道国宏观环境(如经济发展情况、经济风险等)亦会从不同角度对企业的出口延迟收益产生影响,故本文拟将企业微观因素和东道国宏观因素相结合,综合考察决定出口企业是否跟随、何时跟随的影响因素。

尽管对跟随者出口延迟的研究文献丰富了异质性企业贸易理论,拓宽了企业出口行为的研究,但目前仍处于起步阶段,具有进一步提升的广阔空间:其一,从研究对象来看,现有文献不同程度地关注了墨西哥、智利、哥伦比亚等新兴国家,但是中国作为世界第一贸易大国和典型的新兴国家,其相关研究尚为空白。其二,从研究内容来看,现有文献多以企业为基本单位进行研究,但在现实经济生活中,多产品、多市场出口企业占比较高(Goldberg et al.,2010),而同一企业在不同产品、不同市场中出口次序的选择是不同的。换言之,将企业视为一个整体,会忽视不同产品和市场的特征。其三,从研究深度来看,出口企业的市场进入决策,不仅仅包括是否充当跟随者的角色定位,还包括跟随者延迟时间的选择等,且这些决策在不同所有权类型企业中很可能呈现出明显的差异。基于此,本文将研究对象转向我国出口型工业企业,沿着扩展边际视角来考察我国哪些企业在“新的产品-市场组合”(以下简称“新组合”)出口中会选择充当跟随者,以及如何决定出口延迟时间。

三、典型化事实

(一)数据整理与筛选

本文采用2000—2009 年中国工业企业数据库与中国海关数据库的匹配数据,基于出口扩展边际的视角,按照产品-市场-企业维度对出口新组合的企业进行数据整理与筛选。

第一步,数据库合并。本文按照企业代码,将2000—2009 年中国工业企业数据库中2,580,499 条企业观测数据整理为面板数据,然后按照企业名称的序贯识别法与中国海关数据库进行合并,以期获得囊括企业基本信息(资产、所有者权益、劳动人数等)与出口产品信息(出口产品编码、贸易方式等)在内的全面数据,共得到观测数据1,012,733 条。

第二步,定义我国所出口的“新的产品-市场组合”。本文选择1996—2000 年中国出口到世界各国的HS-6 产品数据作为参照,与2001—2009 年中国出口到世界各国的HS-6 产品数据进行对比①相关数据均来源于UN Comtrade 数据库。,筛选出中国对世界出口的新组合。

需要说明的是:(1)根据Morales 等(2014)的分解方法,一国的出口扩展边际可分解为旧产品旧市场的新组合、旧产品出口到新市场、新产品至旧市场、新产品出口到新市场四个组成部分。本文“新的产品市场组合”包含了上述全部四种情形,反映了我国出口扩展边际提升的全部可能性。(2)鉴于本文考虑滞后一期的企业和宏观经济变量对进入次序选择的影响,故删除2000 年的相关新组合数据。(3)鉴于商品名称及编码协调制度(Harmonized System)先后于1996 年、2002 年、2007 年、2012 年对部分产品编码进行了更新,因此为获得一致的产品编码,本文将各年的贸易产品编码统一调整为HS1992。(4)为保证数据的稳定性,本文将1996—2000 年间任一年出口的产品-市场组合视为旧组合,而将在2001—2009 年间至少出口两年的产品-市场组合视为新组合。

第三步,定义跟随者和延迟时间。将上述新组合与合并数据库进行匹配,获得新组合出口企业的全面信息。同时定义在第一年进行新组合出口的企业为开拓者,而在随后年份出口的为跟随者;将跟随者的出口延迟时间定义为跟随者出口与开拓者出口的时间差。据此,共得到新的产品市场组合22,150 个,涉及产品3,547 种,国家126 个,企业32,954 家,产品-市场-企业样本量共计124,420 个。

(二)跟随者的整体描述

表1 的统计结果表明,在参与新组合出口的32,954 家企业中,充当出口开拓者的企业共10981 家,相应地,2002—2009 年间,跟随者整体数量计29,198 家;在124,420个观测样本中,跟随者观测样本98,367 个,占比高达79%,,可见跟随者在中国新组合出口中扮演了举足轻重的角色。

表1 新组合出口概况

从各年的变化趋势看,新组合个数逐年减少,这可能源于本文将出口两年以上作为定义新组合的前提,故随着时间的推移,满足该条件的组合数会不断减少;与之相对应,出口新组合的开拓者个数与观测样本数也随之减少。但是,与之形成鲜明对比的是,各年的跟随者个数大幅增加,从2002 年的992 家激增至2009 年的10,086 家,这既得益于新组合数的增加,也得益于开拓者溢出效应的存在,促使大量企业加入到新组合出口的行列中,并共同导致跟随者个数及观测样本占比逐年增加的现实。

(三)跟随者的所有权类型

表2 从企业所有权类型角度对跟随者进行了初步描述,反映了不同所有权类型企业在全部跟随者中的观测值占比、出口活跃度和各类型企业中的跟随者占比情况。

表2 跟随者的所有权类型分布

在所有跟随者中,三资企业占比最多,其次是私营企业,而国有与集体企业占比最少。产生这种差异的来源有两个:一是各类型企业在新组合出口中的活跃情况。根据表2,三资企业在新组合出口企业中占据了半壁江山。在124,420 个产品-市场-企业观测数据中,其占比高达46.46%,,高于其他类型企业。究其原因,三资企业与国外市场联系密切,在新组合出口中面临的不确定性最小,因此更倾向于充当新组合出口的开拓者。与此同时,私营企业由于具有较强的忧患和自主创新意识,管理机制较为灵活(陈勇兵等,2012),参与新组合出口的积极性也较高。国有与集体企业仅占15.18%,,说明长期以来,该类企业的创新意识不足,进行投资、生产与出口时更倾向于选择低风险的成熟产品,新组合出口的积极性不高。二是各类型企业中跟随者所占比重的差异。从表2 来看,高达87.33%,的私营企业会选择充当跟随者,明显高于三资企业(76.98%,)和国有与集体企业(68.08%,)。这是因为,囿于较弱的风险控制能力和较为严苛的资金约束,私营企业通过跟随降低进入成本与减少出口不确定性的必要性最高。与之相比,三资企业基于对海外市场较高的熟识度,其延迟收益较私营企业有所降低,致使跟随者比重也有所下降;国有与集体企业中跟随者占比最少,意味着尽管该类企业出口新组合的积极性不高,但雄厚的资金实力和完善的销售渠道确保其有能力处理出口中的各类风险与不确定性,故其借助充当跟随者获得延迟收益的动机最弱(Luo et al.,2010)。

(四)跟随者的出口延迟时间

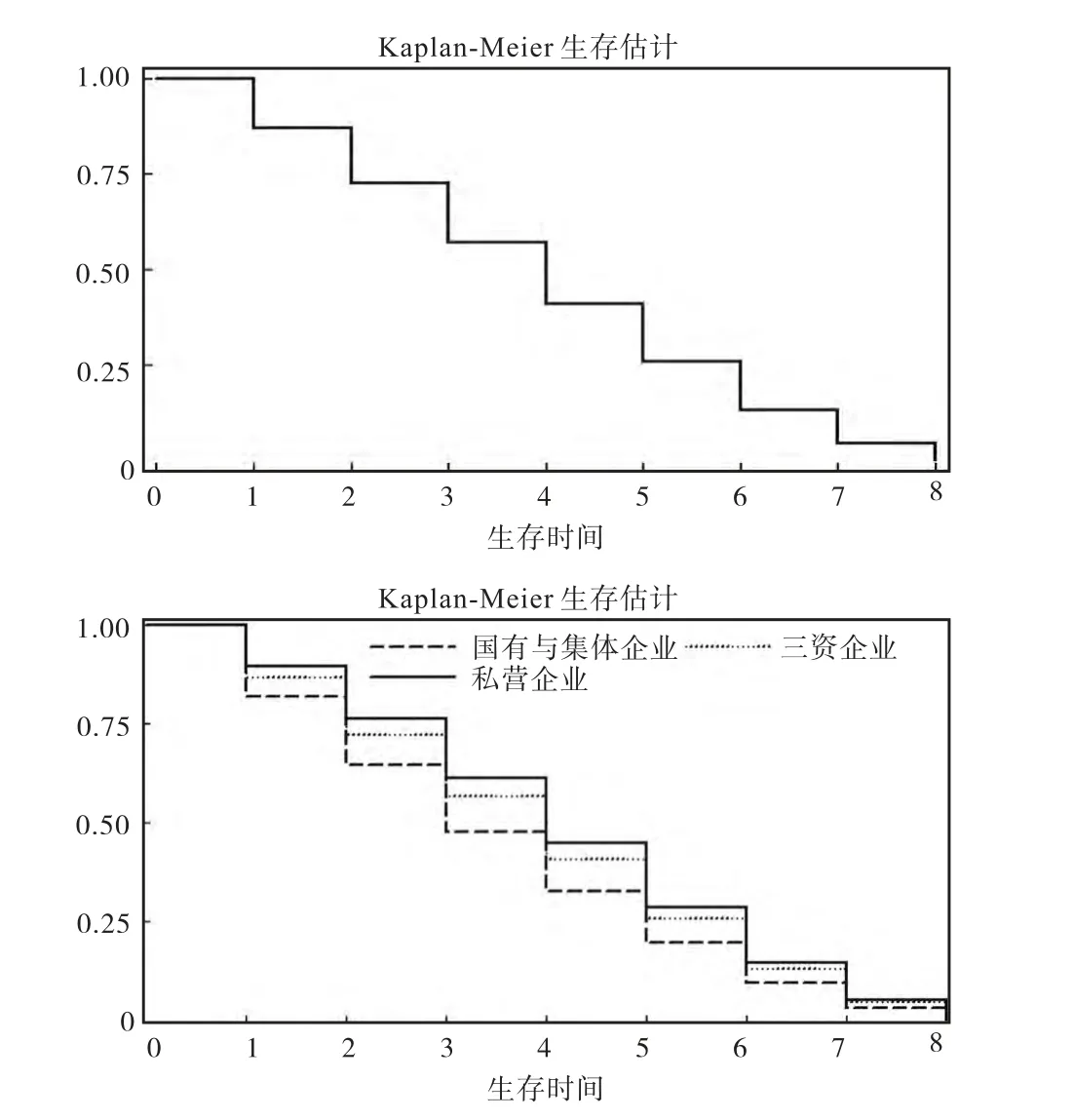

一旦企业决定在某些新组合中采取延迟策略而充当跟随者,那么接踵而至的问题便是:跟随者如何选择出口延迟时间——是在开拓者出口后立即跟随还是在开拓者出口几年后再进行跟随?仔细观察跟随者的出口时间,会发现跟随者对出口延迟时间的选择呈现较大差异,12.87%,的跟随者样本会在开拓者出口1 年后出口,14.48%,和15.67%,的样本会分别在开拓者出口2 年和3 年后进行跟随,还有4.38%,的样本会在开拓者出口8 年后再跟随。本文拟通过绘制Kaplan-Meier 生存函数图对跟随者延迟时间进行更为直观的分析,如图1 所示。

图1 跟随者延迟时间的生存函数图

图1(上)刻画了全部跟随企业延迟时间分布情况,可以看出,生存曲线呈下降趋势,意味着随着延迟时间的延长,企业继续延迟的概率在不断减小。图1(下)则展示了不同所有权类型企业的生存分析结果,可以看出国有与集体企业的生存曲线位于三资企业的下方,而私营企业的生存曲线位于最上方,这意味着从总体来看,国有与集体跟随企业的出口延迟时间最短,而私营企业的出口延迟时间最长。究其原因,国有与集体企业由于较大的市场影响力和规模,具有良好的信息获取网络,对开拓者溢出效应的获取能力较高,所以相较于其他类型企业,他们可以通过较短的时间获取延迟收益,从而导致其延迟时间较短。在三资企业与私营企业中,三资企业对海外市场较为熟悉,所以其依靠延迟获取溢出效应、减少出口不确定的必要性小于私营企业,故其延迟时间短于私营企业。

四、谁在跟随

为了首先回答在新组合出口中,究竟哪些企业会倾向于选择充当跟随者这一问题,本文拟对影响企业跟随行为的微观与宏观因素进行全样本基本回归,并在此基础上对不同所有权类型的企业进行分组检验。

(一)模型选择

为了考察出口企业在每一种新组合出口中是充当跟随者还是开拓者,本文将采用二值选择模型(Binary Choice Model)来分析影响出口企业进入次序选择的决定因素。

其中,P ( fol lower = 1|x)代表在出口新组合(p - m)的所有企业中,i 企业充当跟随者而非开拓者的概率,X 代表企业(i)微观层面的解释变量,Z 代表东道国市场(m)宏观层面的解释变量,μt、μr、μp和 μm分别为时间、企业所有权类型、产品种类与东道国固定效应,ε 表示随机误差项。

(二)变量描述

1. 被解释变量

由于本文考察的是哪些企业倾向于充当出口跟随者而非开拓者,故被解释变量( f ollowerpmi,t)被设定为二值离散变量(1 和0)。在新组合(p - m)出口中,企业若充当跟随者则取值为1,若充当开拓者则取值为0。

2. 解释变量

本文试图从企业微观特征与东道国宏观环境两个层面予以考察,同时为解决变量间的内生性问题,将所有解释变量①除非特别说明,本文的企业微观解释变量均来自中国工业企业数据库,宏观经济变量来源于世界银行。的滞后一期值代入模型进行回归。

(1) 企业规模( ln TApmi,t-1):选择企业 t- 1期的资产值来反映规模,单位为千人民币。

(2) 企业生产率( T FPpmi,t-1):由企业的全要素生产率来衡量,并由索洛余额法计算

(3) 企业出口经验( E xppmi,t-1):采用企业出口量占总销售量的比重进行衡量,指标值越大,说明企业的出口经验越丰富,对新组合出口中不确定性的把控能力越强,则企业放弃开拓而充当跟随者的积极性越低。

(4) 企业信贷约束( C recpmi,t-1):本文参照Greenaway 等(2007),采用企业杠杆率(流动负债与流动资产的比值)衡量企业面临的信贷约束,且该值越大,企业面临的信贷约束越严重。毋容置疑,企业出口需要资金支持,但与跟随者相比,开拓者在新组合出口中还需支付额外的开拓成本(Besedes et al.,2014),因此信贷约束大的企业,融资难度高,越倾向充当出口跟随者以避免更多的成本支付。

(5) 企业面临的竞争度( H HIpmi,t-1):本文采用赫芬达尔-赫尔曼指数(HHI)来衡量企业的竞争度。该指数越小,意味着市场集中度越小,企业面临的市场竞争度越高。基于资源获取、市场进入等的拥挤效应,高强度竞争对企业延迟收益的侵蚀作用较大,会挫伤企业在出口中充当跟随者的积极性。

(6) 东道国经济增长率( G rowthm,t-1):将东道国 t- 1期的GDP 增长率引入模型,反映东道国对出口企业的吸引力。

(7) 东道国人均GDP( ln G DPpm,t-1):将东道国人均GDP 水平的对数引入模型,衡量该国居民的消费能力。该变量越大,东道国居民的消费能力越高,则出口企业在该国的市场前景越好,作为跟随者延迟进入该国的概率水平越低。

(8) 东道国人口规模( ln P opm,t-1):一般而言,东道国人口规模越小,市场规模相应越小,竞争对手进入对跟随者延迟收益的侵蚀作用越大,则企业充当跟随者的概率会相应减小。

(9) 东道国经济风险( E riskm,t-1):采用国家经济风险年度指标加以度量,数据来源于“国际国别风险指南”(International Country Risk Guide)。通常而言,一国经济风险越大,企业对该国出口的不确定性越大,企业通过延迟获得的溢出效应和延迟收益也越大,从而越倾向于充当跟随者。

(10) 东道国关税( T ariffm,t-1):鉴于本文的考察对象为出口工业企业,故仅采用东道国制造业产品的关税作为该国关税水平的衡量标准。东道国的税负越高,企业对该国出口的成本越大,会促使企业在新组合出口中通过充当跟随者降低出口成本,提高出口收益。

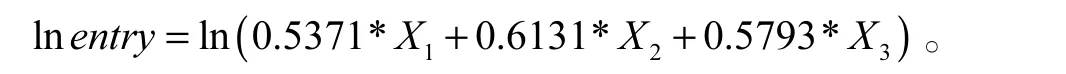

(11) 东道国进入成本( ln en trym,t-1):在面对进入成本较高的东道国时,出口企业获取溢出效应、降低进入成本的意愿比较强烈,会倾向于充当跟随者。本文参考以往文献(Djankov et al.,2011;Bernard et al.,2014),采用全球营商数据库(Doing Business Database)对东道国的进入成本进行衡量。该数据提供了东道国进口成本的三种衡量指标,即进口所需程序数( X1)、进口所需时间( X2)和进口成本( X3)。鉴于这三个指标具有很强的相关性,故借鉴Bernard 等(2014)的方法,采用主成分分析法对以上变量进行处理,生成进入成本的最终衡量指标为:

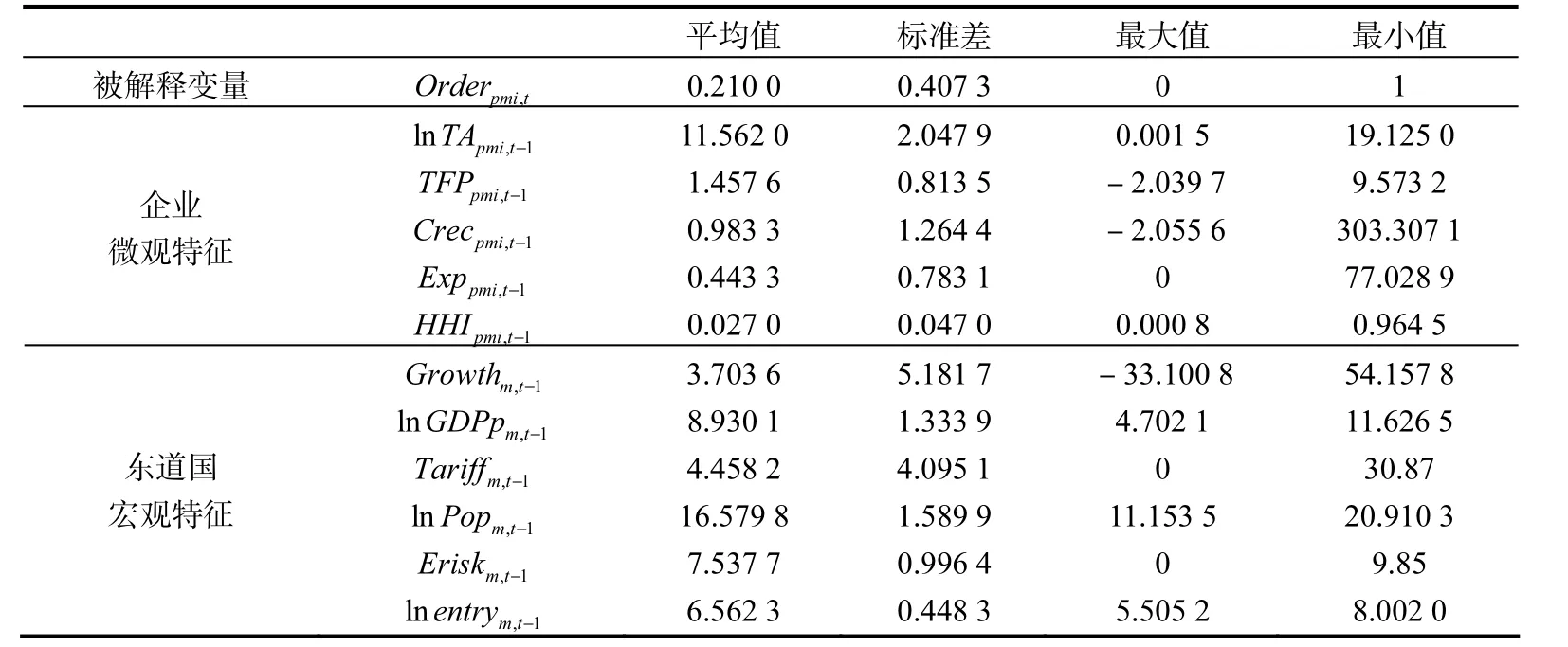

此外,本文通过测算Spearman 相关系数排除了变量间存在严重多重共线性的可能。同时,为减弱变量的异方差性,企业规模、东道国人均GDP、东道国人口和进入成本变量皆以对数形式引入模型,各变量的描述性统计见表3。

(三)基本回归结果

本文在采用二值选择模型中的Pobit 回归时,为解决数据中可能存在的异方差,对标准差的估计均采用稳健标准差(Robust Standard Error),基本回归结果见表4。

表4 中,回归(I)仅加入了企业微观特征变量,回归(II)则在(I)的基础上加入了东道国宏观变量。随着变量的加入,模型的整体回归效果得到了提高,意味着企业自身特征与东道国宏观经济环境会共同影响企业充当跟随者的概率。下文以回归(II)为例,对基本结果进行解读。

表3 各变量的描述性统计

在企业微观层面,规模变量在1%,的水平上显著为负,且企业规模每提高1%,,其充当跟随者的概率会降低4.5%,。这一结论与Wagner 和Zahler(2015)的研究结果相悖。究其原因,虽然大规模企业在出口中需支付产品选择成本,但大规模也意味着该企业拥有较强的生产盈利能力和市场占有能力,并足以抵消额外的选择成本;同时大规模企业还拥有雄厚的资金和经济实力,面对新市场不确定性时的抵抗能力强。因此,该类企业在出口中通过延迟获得的延迟收益较小,从而降低了其充当跟随者的概率。与此同时,企业生产率的系数亦为负,这是因为企业的新组合出口需支付较高的进入成本,只有生产率较高的企业才能克服该成本,在海外市场成功获利。从这个角度讲,高生产率企业倾向于充当开拓者,而低生产率企业只能作为跟随者,利用延迟时间在“干中学”中提升生产率(Naude et al.,2013)。根据表4 的边际效应结果,生产率对企业充当跟随者的影响明显大于企业规模,可见生产率异质性在企业出口次序决策中发挥了更为重要的作用,与异质性企业贸易理论的核心观点相吻合。

在以往文献中,企业信贷约束并非被普遍采用的解释变量之一,但实际上,融资难易程度会直接影响企业是开拓还是跟随的选择。本文的实证结果就发现,信贷约束变量的系数显著为正,说明信贷约束大的企业在新组合出口中更倾向充当跟随者。这是因为:一方面,企业出口新组合时需要支付进入成本(Melitz,2003;Morales et al.,2014),因而需要大量资金支持,而企业融资难度越大,新组合出口所面临的资金约束越大,这将严重制约企业的出口能力(Besedes et al.,2014)。特别值得一提的是,新组合出口的开拓者在不熟悉东道国市场的情况下,其沉没性进入成本会更高,所以信贷约束大的企业会尽量避免充当开拓者而倾向于充当跟随者,利用出口延迟降低进入成本和减少不确定性。另一方面,新组合的生产与出口是企业的创新活动之一,需要研发资金、技术等的支持。已有研究表明,企业的信贷约束与其创新倾向呈反向关系(Bonte and Nielen,2011),即当企业面临严重信贷约束时,出口新组合的能力与动力不足,倾向于充当跟随者。

表4 基本回归结果

出口经验对企业充当跟随者的选择产生了显著的负向影响,这表明企业通过以往出口经验提高了对海外市场的熟识度,增强了对海外市场的把控能力,在此情形下,企业通过延迟来减少新组合出口不确定性的动力较小,进而促使企业降低充当跟随者的概率,这与Artopoulos 等(2013)的结论不谋而合。此外,企业面临的竞争性变量的系数为正,意味着该指标越小,企业所在市场竞争程度越高,其在出口中充当跟随者的概率越低,与预期结果相符。这进一步表明,企业所在市场竞争越激烈,基于资源利用、市场占领等方面的拥挤效应越明显,竞争对跟随者延迟收益的侵蚀作用越大,企业越不倾向于充当跟随者。

在东道国宏观层面,结果显示较高的经济增速能够有效抑制出口企业充当跟随者的意愿。具体来说,东道国较高的经济增速往往伴随着消费者购买需求的提高以及对该市场出口风险的降低,此时出口企业为减少不确定性而充当跟随者的动机减弱。与之不同的是,东道国人均收入水平的系数为正,意味着中国出口企业充当跟随者的概率随着东道国人均收入的增加而提高,这与本文的预期不符。可能的原因是,中国对世界出口的产品多属于技术水平和附加值较低的加工产品和低质量产品,而在人均收入国家较高的国家,消费者虽具有强烈的消费意愿,但多偏好技术含量高、质量好的产品。所以,中国企业在对此类国家出口时采取延迟策略,不仅能通过观察开拓者的出口获取东道国对产品的需求,也能利用延迟时间调整产品质量等,使其更适应东道国消费者的需求。

东道国人口规模系数为正,说明东道国的人口规模越小,其潜在的消费基础越小,拥挤效应越大,这对出口企业在市场进入时充当跟随者的延迟收益具有较大的侵蚀作用,进而降低了其充当跟随者的概率。与此同时,东道国经济风险越高,企业放弃开拓而充当跟随者的概率就越大。究其原因,一国经济的不稳定会增大企业对该国出口的风险,跟随者通过延迟出口、减少不确定性来获取收益便愈加彰显。此外,较高的关税水平与进入成本皆会增大企业的出口成本,进而侵蚀其出口收益,此时企业会采取更加谨慎的态度,利用延迟降低成本,提高出口收益。

(四)基于企业所有权类型的分组检验

鉴于不同所有权类型企业在充当跟随者比重方面呈现的显著差异,本文拟以企业所有权类型为基础进行分组检验,以期更为准确地剖析不同类型企业差异性表现的深层次原因,结果见表5 所示。

在企业微观变量中,企业规模在三资企业与私营企业中的系数为负,这与全样本回归结果一致,但在国有与集体企业中,该变量显著为正,意味着大规模企业在新组合出口中倾向于充当跟随者。究其原因,国有与集体企业独特的经济背景使其在市场中面临的竞争较小,特别是大规模企业在占据较大国内市场的情况下,开拓海外市场的迫切性和积极性不高,所以越是规模大的企业,在出口中越倾向于进行延迟充当跟随者。与此同时,企业生产率与信贷约束变量在国有与集体企业中并不显著,这与我国的实际情况相吻合。一方面,长期以来,国有与集体企业对政府和国家补贴的依赖使其生产率的市场作用机制受到抑制;另一方面,得益于国家和政府支持,国有与集体企业在我国面临的信贷约束较小(Park and Sehrt,2001;Jarreau and Porrcet,2014),进而使该变量对企业次序选择的影响作用没有得以彰显。

在东道国宏观变量中,各变量在国有与集体企业中皆不显著,即东道国经济环境对其充当跟随者的影响没有得到显现。究其原因,其一,国有与集体企业在国内市场面临着与其他类型企业迥然不同的市场和经济环境,政府扶持使其在政策和资金方面享有巨大的优势,并在国内市场中占据无可比拟的垄断地位,从而赋予国有与集体企业足够的空间来对抗海外市场的不利因素(Luo et al.,2010;Amighini et al.,2013);其二,国有与集体企业和政府之间的密切关系,使该类企业的管理者有信心在遇到各种经济问题时获得政府帮助,进而使其低估了海外风险的影响(Cui and Jiang,2012)。在这种情况下,东道国的经济增速、经济风险等直接影响出口延迟收益的宏观经济变量便不再显著;在三资企业中,东道国经济增速、经济风险、关税以及进入成本变量亦不显著,这可能源于三资企业的海外背景,使其对国际市场需求与风险的把控能力较强,进而使这些宏观变量的影响没有得到彰显。与此同时,基于较高的风险厌恶程度,经济增

速、经济风险等宏观变量对私营企业充当出口跟随者的概率呈现出显著的影响作用(Ramasmy et al.,2012;Wei et al.,2015)。

表5 不同所有权类型下的分组检验

五、何时跟随

在诠释“谁在跟随”之后,接下来需要回答“何时跟随”,即企业一旦选择成为跟随者,是会在开拓者出口后立即跟随,还是会在开拓者出口几年后在进行跟随。对此,本文拟利用Cox 比例风险模型探究跟随者出口延迟时间的决定因素,在此基础上,同样根据企业所有权类型,分析与对比各因素对不同类型跟随者延迟时间的影响作用。

Cox(1972)建立的比例风险模型是分析解释变量(x′)对风险率( λ (ti))影响的一种方法,模型设定为:

值得注意的是:第一,本文将企业的出口延迟时间,即跟随者与开拓者的出口时间差作为模型的时间测量变量;将跟随者的市场进入作为“失败”识别变量,并以此生成模型的被解释变量 λ (ti),用以表示跟随者在第t 年市场进入的概率。第二,除了选取与上文相同的解释变量外,开拓者在此组合上的出口增长率( Piongpm)亦会影响跟随者的延迟时间。一般来说,开拓者的出口增长越快,表示东道国对此产品的需求越大,会促使跟随者缩短延迟时间尽早进入。同时,开拓者的出口增速大,也说明其在东道国的市场占有率提高,基于拥挤效应的存在,跟随者必须尽早进入,占据剩下的市场份额。第三,Cox 回归报告中的风险比(Haz.Ratio)代表“失败”发生率相对基准风险率的比例变化( λ (t )λ0)。该值大于1,说明随着解释变量的增大,跟随者的延迟时间会缩短;该值小于1,说明跟随者的延迟时间会随着解释变量的增加而延长。

表6 的回归结果表明,跟随者的规模越大、生产率越高、信贷约束越小、出口经验越丰富以及面临的竞争压力越大,企业的延迟时间越短;东道国的经济增长率、人均收入越高以及市场规模、经济风险越小,跟随者也会选择缩短延迟时间,尽早跟随开拓者进入国外市场。与此同时,开拓者出口增长率的系数为正,风险比 exp ( β )为1.174,2,说明开拓者对该组合的出口增长率越大,跟随者越倾向于缩短延迟时间。究其原因,如前文所述,一方面,跟随者延迟收益的重要来源是开拓者的信息溢出效应,而开拓者出口量的增加恰恰向跟随者传递了一种积极的讯息,即东道国对该产品的需求较大、产品出口可获利等,故跟随者在获取有利信息后会选择尽早进入市场;另一方面,开拓者出口增长率越大,代表其在东道国的市场占有率增速越高,而在市场规模一定的情况下,基于拥挤效应,跟随者必须选择尽早进入,以免丧失在东道国最后的市场份额。

为进一步反映跟随者出口延迟时间在不同所有权企业中的差异,本文利用生存模型对不同类型跟随企业出口延迟时间的影响因素进行回归,结果如表6 所示。

表6 生存模型回归结果

根据表6,各变量对不同所有权类型企业的影响作用发生了较大变化。具体来说,在微观层面上,虽然开拓者增长情况、企业生产率与信贷约束变量在三资企业与私营企业中均显现出显著的影响作用,但在国有与集体企业中上述变量不显著。不仅如此,在宏观层面上,诸如东道国经济增速、经济风险等变量对国有与集体企业的影响作用亦不显著。这种差异主要来源于:其一,相较于其他类型企业,国有与集体企业基于较大的市场影响力而拥有较完善的信息获取渠道,故其对开拓者增长情况的依赖程度会有所减弱,使得开拓者增长情况的作用不再显著;其二,在我国,部分国有与集体企业基于政治与经济的双重动机进行出口,例如中国对坦桑尼亚、赞比亚等国家的援助性出口以及原油产品出口等等。在这种双重动机之下,一方面生产率、信贷约束对企业出口的调节作用受到抑制;另一方面东道国宏观环境等因素对企业的影响作用也不再重要;再一方面,国有企业依靠其与政府的密切关系而对风险的厌恶程度远低于其他类型企业,使得东道国经济风险等对其跟随者延迟时间的影响无法得到彰显(Wei et al.,2015)。

六、结论与政策建议

本文首次以我国新组合出口的跟随者为研究对象,采用2000—2009 年中国海关数据库与中国工业企业数据库的海量匹配数据,沿着扩展边际的思路全面刻画了参与新组合出口的跟随者在所有权类型以及延迟时间方面的特征。在此基础上,依次回答了两个问题:一是“谁在跟随”。结果发现,规模越小、生产率越低、面临的竞争越小、信贷约束越大的企业,越倾向于充当新组合出口的跟随者,同时,经济增长、人均GDP、市场规模、国家经济风险等东道国宏观经济环境亦会对企业充当跟随者的概率产生影响。二是“何时跟随”。结果表明,一旦企业决定在某些新组合中成为跟随者,那么其出口延迟时间的选择,不仅受到企业微观因素和东道国宏观环境的共同影响,而且还会受到开拓者出口成长绩效的影响,进一步验证了开拓者与跟随者之间溢出效应的存在。此外,针对以上两个问题,本文分别以企业所有权类型为标准进行分组检验,结果均发现,企业生产率、信贷约束与东道国经济环境对国有与集体企业对“谁在跟随”以及“何时跟随”的影响并不显著。这一方面源于国有与集体企业特殊的经济背景使其风险厌恶程度小于其他类型企业,另一方面也要归因于该类企业基于双重动机的出口使上述变量的作用机制受到抑制。

基于以上结论,本文的政策含义在于:从微观角度看,企业在新组合出口中是否跟随、何时跟随的选择,均应建立在审慎考量自身微观特征与东道国宏观经济特征的基础上,科学、全面地权衡企业作为跟随者的延迟收益和成本。从宏观角度看,在“经济新常态”下,促进更多产品-市场组合的出口,是提高我国出口扩展边际、促进出口可持续发展的应有之义,这就要求政府必须有效引导出口企业之间形成“竞合关系”,形成“出口竞争新优势”。具体来说,一是增强企业之间的竞争,减少行业垄断,促使面临激烈竞争的企业能够基于拥挤效应的存在尽早占领国际市场,减少延迟时间;二是发挥企业之间的合作意识,保证企业间溢出效应的顺畅流通,并可通过行业协会等机构,及时沟通海外市场情况,保证跟随者及时获取出口信息;三是鉴于信贷约束是制约企业充当出口开拓者的重要制约因素,有关政府部门和金融部门应进一步拓宽企业的融资渠道,缓解企业(尤其是中小私营企业)融资难等问题,为企业出口新产品、开拓新市场提供前提条件;四是政府应该转变贸易扶持的传统作法,譬如对率先出口新组合的企业予以符合国际规则的补贴,在市场进入层面帮助企业形成出口竞争新优势,从而促进贸易政策与措施更加合理化。

[1] 陈勇兵,李 燕,周世民. 中国企业出口持续时间及其决定因素经济研究[J]. 2012(7):48-61.

[2] 钱学锋,熊 平. 中国出口增长的二元边际及其因素决定[J]. 经济研究. 2010(1):65-79.

[3] 施炳展. 中国出口增长的三元边际[J]. 经济学(季刊),2010(4):1311-1330.

[4] Amighini A. A.,Rabellotti R.,Sanfilippo M. Do Chinese State-owned and Private Enterprises Differ in Their Internationalization Strategies? [J]. China Economic Review,2013,27:312-25.

[5] Albornoz F.,Hector F.,Pardo C.,Corcos G.,Ornelas E. Sequential Exporting [J]. Journal of International Economics,2012,88(1):17-31.

[6] Antras P. Firms,Contracts and Trade Structure [J]. Quarterly Journal of Economics,2003,11:1375-418.

[7] Artopoulos A.,Friel D.,Hallak J. C. Export Emergence of Differentiated Goods from Developing Countries:Export Pioneers and Business Practices in Argentina [J]. Journal of Development Economics,2013,105:19-35.

[8] Bernard A. B.,Jensen J. B.,Redding S. J.,Schott P. K. The Margins of US Trade [J].American Economic Review,2009,99(2):487-93.

[9] Bernard A. B.,Grazzi M.,Tomasi C. Intermediaries in International Trade:Direct Versus Indirect Modes of Export [R]. NBER Working Paper,2014,No. 17711.

[10] Besedes T.,Kim B. C.,Lugovskyy V. Export Growth and Credit Constraints [J]. European Economic Review,2014,70:1-44.

[11] Bonte W.,Nielen S. Product Innovation,Credit Constraints and Trade Credit:Evidence from a Cross-country Study [J]. Managerial and Decision Economics,2011,32:413-24.

[12] Brooks E. Why Don′t Firms Export More? Product Quality and Colombian Plants [J]. Journal of Development Economics,2006,80(1):160-78.

[13] Chaney T. Distorted Gravity:The Intensive and Extensive Margins of International Trade [J].American Economic Review,2008,98(4):1707-21.

[14] Cox D. R. Regression Models and Life Tables [J]. Journal of the Royal Statistical Society,1972,34:187-220.

[15] Cui L.,Jiang F. State Ownership Effect on Firms' FDI Ownership Decisions under Institutional Pressure:A Study of Chinese Outward Investing Firms[J]. Journal of International Business Studies,2012,43:264-84.

[16] Djankov S.,Freund C.,Pham C. S. Trading on Time[J]. Review of Economics and Statistics,2011,92(1):166-73

[17] Dixit A. K.,Pindyck R. S. Investment under Uncertainty[M]. Princeton University Press.1994.

[18] Greenaway D.,Guariglia A.,Kneller R. Financial Factors and Exporting Decisions [J].Journal of International Economics,2007,73(2):377-95.

[19] Goldberg P.,Khandelwal A. Pavcnik N.,Topalova P. Multi-product Firms and Product Turnover in the Developing World:Evidence from India[J]. Review of Economics and Statistics,2010,92(4):1042-49.

[20] Hallak J. C.,Sivadasan J. Product and Process Productivity:Implications for Quality Choice and Conditional Exporter Premia[J]. Journal of International Economics,2013,91(1):53-67.

[21] Helpman E.,Melitz M. J.,Yeaple S. R. Export versus FDI with Heterogeneous Firms[J].American Economic Review,2004,94(1):300-16.

[22] Hausmann R.,Rodrik D. Economic Development as Self-Discovery[J]. Journal of Development Economics,2003,72(2):603-33.

[23] Iacovone L.,Javorcik B. Multi-product Exporters:Product Churning,Uncertainty and Export Discoveries[J]. Economic Journal,2010,120(544):481-99.

[24] Jarreau J.,Poncet S. Credit Constraints,Firm Ownership and The Structure of Exports in China[J]. International Economics,2014,139:152-73.

[25] Lawless M.,Whelan K. Where Do Firms Export,How Much and Why?[J]. World Economy,2014,37(8):1027-50.

[26] Luo Y.,Xue Q.,Han B. How Emerging Market Governments Promote Outward FDI:Experience from China[J]. Journal of World Business,2010,45(1):68-79.

[27] Melitz M. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity[J]. Econometrica,2003,71(6):1695-725.

[28] Morales E.,Sheu G.,Zahler A. Gravity and Extended Gravity:Estimating a Structural Model of Export Entry[R]. Working Paper,2014,No. 19916.

[29] Naude W.,Rossouw S. Early International Entrepreneurship in China:Extent and Determinants[J]. Journal of International Entrepreneurship,2010,8(1):87-111.

[30] Naude W.,Gries T.,Bilkic N. Firm-level Heterogeneity and the Decision to Export:A Real Option Approach[R]. IZA DP,2013,No. 7346.

[31] Nguyen D. X. Demand Uncertainty:Exporting Delays and Exporting Failures[J]. Journal of International Economics,2012,86(2):336-44.

[32] Park A.,Sehrt K. Tests of Financial Intermediation and Banking Reforms in China [J]. Journal of Comparative Economics,2001,29(4):608-44.

[33] Ramasamy B.,Yeung M.,Laforet S. China's Outward Foreign Direct Investment:Location Choice and Firm Ownership [J]. Journal of World Business,2012,47(1):17-25.

[34] Schmeiser K. N. Learning to Export:Export Growth and The Destination Decision of Firms[J]. Journal of International Economics,2012,87(1):89-97.

[35] Sheard N. Learning to Export and the Timing of Entry to Export Markets [J]. Review of International Economics,2014,22(3):536-60.

[36] Wagner R.,Zahler A. New Exports from Emerging Markets:Do Followers Benefit from Pioneers? [J]. Journal of Development Economics,2015,114:203-23.

[37] Wei Tian.,Clegg J.,Lei Ma. The Conscious and Unconscious Facilitating Role of the Chinese Government in Shaping the Internationalization of Chinese MNCs [J]. International Business Review,2015,24(2):331-43.