国家形象研究综述

2015-12-24申洁

申洁

摘要:随着学界国际政治研究的日趋成熟,“国家形象”作为一国综合实力的代名词不断受到关注。本文运用文献分析和内容分析相结合的方法,对国内外学者关于国家形象研究的论文进行梳理,力求呈现国家形象研究的整体框架,寻求研究不足。研究发现,从研究角度上看,国内外学者对国家形象研究已经形成了较为完整的体系。国外学界对国家形象的研究基本上秉承了4种研究路径:现实主义“软实力”研究路径、建构主义研究路径、国际政治心理学研究路径和公共关系的研究路径。国内对国家形象的研究则主要涉及国际关系理论角度、公共外交角度、媒体传播策略角度三个角度。但在研究方法上相对单一,定性研究多于定量研究,无法向读者呈现一个完整、系统的国家形象图谱。

关键词:国家形象;综合实力;软实力

随着国际政治研究的日趋成熟和信息化时代的不断发展,国内学术界关于国际关系问题的研究逐渐发生了转变:国际关系研究的对象从以往对主权国家、政府间组织的研究扩展到非政府组织间的研究,以非政府组织或非营利组织为研究对象的研究不断增多;国际关系研究的领域发生了重大的转变,学者从以往对传统政治、军事的关注逐渐扩展为对环境、文化、“软实力”等方面的研究;学界对外交领域的研究也进一步扩展,由以往只关注政府间外交即官方外交,逐渐扩大到关注民间外交、公共外交等领域。

基于这些国际政治研究方面的变化,对“国家形象”一词的研究开始不断受到学界的关注。国家形象是一个国家对自己的认知以及国际体系中其他行为体对它的认知的结合,被认为是国家“软实力”的重要组成部分之一,体现了一个国家的综合实力和影响力。①因此,国家形象的研究对我国“软实力”乃至综合国力的提高都具有非常重要的意义。

一、国外研究成果综述

一般而言,国外学术界对于国家形象的研究可分为三个时段:第一次工业革命之前,关于国家形象的研究被看成是萌芽时期。这一时期,国家以及军队形象是西方国家研究的一个角度,但分析较为简单,主要体现为政治军事著作中的零星思想和只言片语。工业革命后,国家形象的研究开始凸显,但其目的主要为国家政治和军事的合法性服务,其研究重点是如何通过国家形象的塑造为战争做宣传,但尚未形成体系。信息技术革命悄然兴起后,国家形象作为开始被学者广泛关注,并且随着国际竞争加剧,越来越多的学者开始从国际政治学角度研究国家形象。②在国际政治方面对国家形象的研究基本上秉承了4种研究路径③:

其一,现实主义“软实力”研究路径。西方大量政治哲学家认为,威望、声誉(reputation)即指“国家形象”,声望因素往往是产生冲突的动机之一。二战后,声望问题的研究主要集中于安全领域,麦尔瑟在《声望与国际政治》一书中试图解决威慑论的核心问题——即在危机关头,坚定的声誉是否真正奏效。20世纪80年代以来,对声誉的关注逐渐向更广泛的领域扩展。学者们试图运用声誉这一工具,分析国际合作、国际组织、地区一体化等问题。

其二,建构主义研究路径。肯尼斯·布尔丁(K.E.Boulding)在此方面首开先河。他认为,人们是在带有意识形态倾向的价值观念下塑造国家形象,即使同一个国家,在持不同价值观念的媒体的“刻刀”下会形成截然不同的国家形象,他强调了价值体系在国家形象形成中的重要性,拓宽了国家形象问题的研究视角。

其三,国际政治心理学研究路径。西方国际关系学者,从心理学角度对国家形象形成的根源和不同国家形象对决策产生的影响进行了探讨。罗伯特·杰维斯(RobertJervis)认为,在两国关系中,目标的一致性、相对实力(能力)和相对的文化地位是形象形成的三个结构性因素。根据三者的不同组合,两国关系中存在着敌人形象、盟友形象、依赖形象、屠夫形象和帝国形象等五种相互认知。不同的形象认知影响一国对另一国的政策取向。

其四,公共关系的研究路径。在国际公共关系框架内研究国家形象,其中涉及国际公关活动、国际媒体探讨等方面。这方面的研究尚处于起步阶段,迈克尔·昆兹克(MichaelKuncz-ik)1997年编著出版的《国家形象与国际公共关系》是该领域的第一本权威著作。

二、国内研究成果综述

20世纪90年代之前,我国关于国家形象的研究基本处于无意识的自发阶段,除了个别研究和著作中提到国家形象的观点外,基本查找不到相关理论研究。90年代后,全球化进程的加快和国际交流日益频繁,使中国日益成为世界舞台的中心,发挥着重要的作用。由于西方大量“中国威胁论”、“中国崩溃论”等理论的引进以及为了回应西方对中国的“妖魔化”,中国学术界开始对“国家形象”进行比较系统的研究和探索。

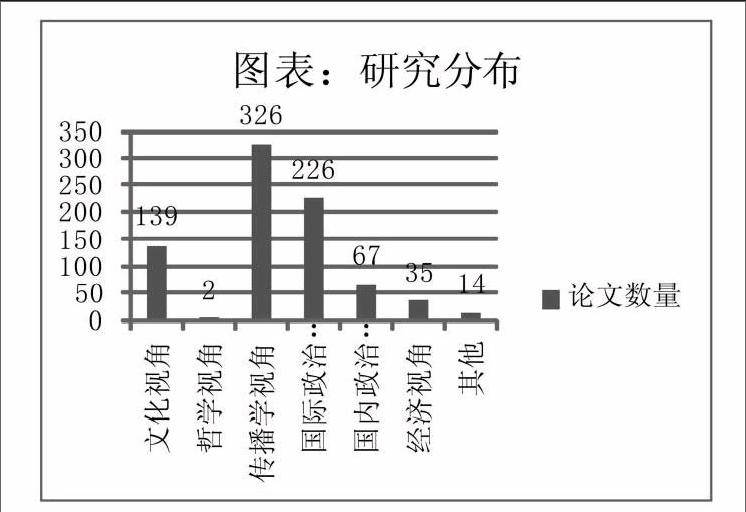

在中国知网中,关于国家形象研究论文共920篇,实际有用论文809篇。通过统计,对国家形象的研究包括6个领域:即,从文化的角度、哲学视角、传播学的视角、国际政治视角、国内政治视角、经济角度以及从符号学、解释学等其他角度研究国家形象。

从数量对比上不难看出,国内关于国家形象的研究主要集中于传播学视角、政治视角和文化视角,其他方面的研究视角略有涉及,但并非学者研究主流。

由于本论文主要涉及传媒和国际政治领域研究,故对这两个领域中以往学者关于国家形象的研究进行综述,主要包括国际关系理论、公共外交和媒体传播策略三个角度。

(一)国际关系理论角度。在对国家形象的界定上,学术界基本具有一致意见,认为国家形象是一国综合实力的表现。具体而言,管文虎等一批学者认为,“国家形象是一个综合体,它是国家的外部公众和内部公众对国家本身、国家行为、国家的各项活动及其成果所给予的总的评价和认定。国家形象具有极大的影响力、凝聚力,是一个国家整体实力的体现。”④孙有中认为,“国家形象是一国内部公众和外部公众对该国政治(包括政府信誉、外交能力与军事准备等)、经济(包括金融实力、财政实力、产品特色与质量、国民收入等)、社会(包括社会凝聚力、安全与稳定、国民士气、民族性格等)、文化(包括科技实力、教育水平、文化遗产、风俗习惯、价值观念等)与地理(包括地理环境、自然资源、人口数量等)等方面状况的认识与评价。⑤endprint

从国家形象定位及构建角度,管文虎(1999)是国内最早比较详细论述国家形象理论的学者之一。他指出,中国的国家形象随着我国经济发展,尤其是改革开放,发生了巨大的变化。⑥刘明对当代中国国家形象定位的核心要素做出了一般性概括,探讨了如何准确定位、构建精致化的国家形象。陈生洛(2007)指出中国大学生心中韩国正面的国家形象,反映了其内心深处对自己的传统文化的热爱和留恋,以及这种优秀的文化传统在自己的国土上不断流失的无奈和伤感。

从国际关系理论角度,王红英运用“博弈理论”,提出了中国国家形象建设和外交政策的相关机制——外部的社会回报和社会惩罚。邓超从建构主义理论视角出发,提出良好的国家形象是国际传播、外交政策以及国家内部情况诸多因素共同作用的结果。⑦从现实主义“软实力”的角度,张锰(2008)提出国家形象可以从本源、表象、途径三个方面来理解,本源性是国家形象的基础,表象性是国家形象的推动力,传媒是国家形象的表现途径。⑧陈正良(2008)在分析国家形象内涵及国家形象塑造的意义、中国国家形象的现状的基础上对塑造提升中国国家形象、增强中国魅力提出了相应的对策思考。

(二)公共外交角度。从这一角度对国家形象研究的学者相对较少,多从公共外交政策制定的角度,为政府决策提供意见参考,政治化倾向较为明显。王义桅、唐小松等致力于美国公共外交对国家形象影响的研究,从提升国家形象的策略角度上,对中国国家形象的构建提出了对策和方式。赵玉霞(2007),冷战后中国对外宣传积极向公共外交转变,并初步建立起公共外交体系,中国公共外交已在多领域展开并取得一定成效,但仍存在诸多的问题,只有不断完善公共外交对国家形象的塑造,才能树立真实全面的中国形象,营造良好国际舆论环境,服务中国崛起。⑨

(三)媒体传播策略角度。国内学者从传媒角度对国家形象的研究主要集中在国家形象传播现状、传媒理论和报纸研究三个方面。徐小鸽认为,“国家形象是一个国家在国际新闻流动中所形成的形象,或者说是一国在他国新闻媒介的新闻言论报道中所呈现的形象。”⑩刘继南、何辉等把国家形象界定为:“在物质本源基础之上,人们经由各种媒介,对一国家产生的兼具客观性和主观性的总体感知。”从传媒理论角度,程曼丽(2008)从议程设置角度提出中国的国家形象(即外部公众对中国的印象)是由西方发达国家的媒介所设置的,其中充满了“固定的成见”,中国要想突破西方国家既有的认知、评价藩篱,就必须参与到国际舆论的议程设置中去。⑾从以具体媒体对国家形象塑造角度,张玉(2007)以《朝日新闻》和《读卖新闻》为例,运用内容分析和定量研究的方法,指出日本媒体关于中国在政治、经济、军事、教育等方面的形象。

综上所述,通过对国家形象相关论文的梳理,我们可以看到,学者对国家形象的关注涉及多个角度,程度正在不断加深,研究更加深入和广泛。但值得注意的是,在国家形象的研究上仍然存在问题:国内外研究涉及的角度并不全面,例如对电影、电视、网络等媒体中的国家形象塑造研究非常有限,且主要运用的研究方法为定性研究,这就造成研究方法单一,多是零散的、缺乏理论的简单归纳,无法向读者呈现一个完整、系统的国家形象图谱。

[注释]

①BouldingK.E:NationalImagesandInternationalSystems[J],JournalofConflictResolution,1959(3):P119-131.

②袁赛男:《国内外学术界关于国家形象的研究现状》,《天津行政学院学报》2010年11月第12卷第6期.

③杜雁芸:《国家形象的内涵及中国国家形象塑造》,《南京政治学院学报》2008年第71期.

④管文虎:《国家形象论》,四川:电子科技大学出版社,2000年版,P23.

⑤孙有中:《国家形象的内涵及其功能》,《国际论坛》2002年第16期.

⑥管文虎:《国家形象论》,四川:电子科技大学出版社,2000年版,P23.

⑦邓超:《建构主义理论视角下的国家形象塑造》,《中国传媒大学》2006年第1期.

⑧张锰:《软实力理论与提升中国国家形象》,《大视野》2008年第7期.

⑨赵玉霞:《论中国公共外交对中国国家形象的塑造》,《暨南大学》2007年第1期.

⑩徐小鸽:《国际新闻传播中的国家形象问题》,《新闻与传播研究》1996年第2版.

⑩程曼丽:《论“议程设置”在国家形象塑造中的舆论导向作用》,《北京大学学报》2008年第3期,P45.

[参考文献]

[1]段鹏:《国家形象建构中的传播策略》,北京:中国传媒大学出版社,2007年版.

[2]刘继南、何辉:《中国形象——中国国家形象的国际传播现状与对策》,北京:中国传媒大学出版社,2006版.

[3]程曼丽:《论“议程设置”在国家形象塑造中的舆论导向作用》,《北京大学学报》2008年第3期.

[4]孙有中:《国家形象的内涵及其功能》,《国际论坛》2002年第3期.endprint