乙肝1号方联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎50例临床观察

2015-12-24汪应洪

汪应洪

(四川省峨边县中医医院 峨边614300)

慢性乙型肝炎是由乙型肝炎病毒感染引起的常见传染病,属于世界性难题,抗病毒是目前治疗慢性乙型肝炎的有效方法,中医药治疗本病亦有一定抗病毒作用,又可改善临床症状[1]。现将笔者应用自拟乙肝1号方联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎的临床效果,介绍如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2010年6月~2014年2月我院门诊诊治的慢性乙型肝炎患者共100例,随机分为治疗组和对照组各50例。治疗组50例中,男4例,女10例;年龄20~60岁,平均38.6岁;病程1~16年,平均6年。对照组50例中,男36例,女2例;年龄 22~55岁,平均 39.5岁;病程 1~15年,平均6.3年。两组患者性别、年龄、病程等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。全部患者均排除合并其他类型肝炎。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准[2]病史:有明确的HBV感染史或乙型肝炎病史,急性乙肝病史超过6个月;症状和体征:乏力、纳差、厌油、肝区叩痛等;HBV血清标志物:HBsAg阳性、HBeAg阳性、HBcAb阳性;肝功能:ALT、AST升高,超过正常值 3倍以上;HBV-DNA定量>105拷贝/ml。

1.2.2 中医诊断标准[3]脾虚湿阻证:身体重着,四肢乏力,纳差,厌油,口淡不渴,舌质淡,苔薄腻,脉濡。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 给予恩替卡韦分散片0.5 mg/次,每日1次口服,治疗48周为1个疗程。

1.3.2 治疗组 在对照组治疗的基础上,给予自拟乙肝1号方:茵陈15 g、黄芩12 g、南五味15 g、地耳草24 g、蒲公英30 g、夏枯草18 g、薏苡仁15 g、炒白术 15 g、猪苓 12 g、炒麦芽 20 g、炒陈皮 6 g、藿香 6 g、甘草3 g。每日1剂,水煎600 ml,分3次饭前温服。治疗48周为1疗程。根据病情变化进行辨证加减:有黄疸者,去南五味,重用茵陈,加金钱草清热利湿退黄;右胁不适者,加郁金、醋柴胡、延胡索疏肝解郁,活血止痛;腹胀、纳差显著者,加青皮、厚朴理气健脾。

1.4 观察指标 100例患者均于治疗前和疗程结束后检查肝功能,主要包括ALT、AST、GGT、TBIL,同时检测HBV-DNA和HBV血清标志物,了解转阴情况。

1.5 统计学方法 所有数据均采用SPSS16.0统计学软件软件进行分析,计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检查,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 疗效观察

2.1 疗效判定标准 显效:临床症状消失,肝功能恢复正常,HBsAg、HBeAg、HBV-DNA 均转阴,上述指标稳定3个月以上。有效:临床症状明显好转或消失,肝功能恢复正常,HBeAg出现血清学转换,HBV-DNA定量<103拷贝/ml,上述指标稳定2个月以上。无效:临床症状未见好转,肝功能异常指标未下降,HBsAg、HBeAg、HBV-DNA 均未阴转。

2.2 治疗结果

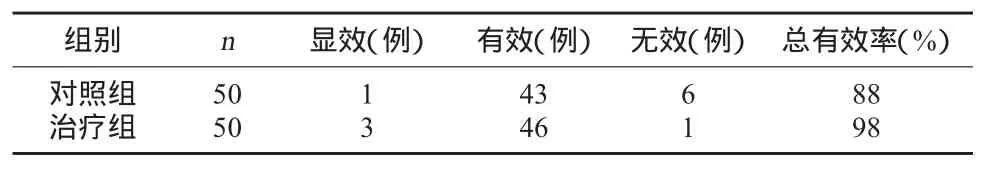

2.2.1 两组患者临床疗效比较 治疗48周后,对照组总有效率为88%,治疗组总有效率为98%,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者的临床疗效比较

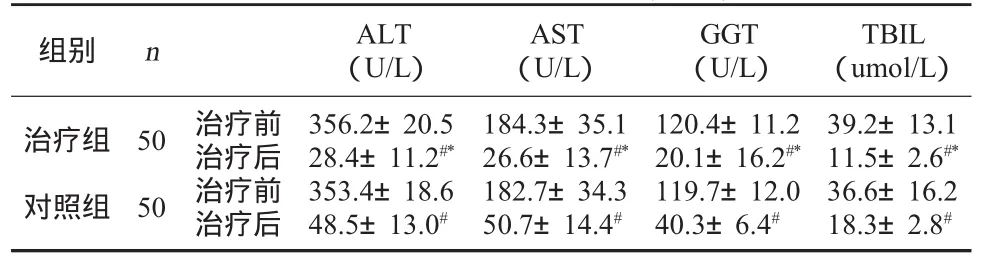

2.2.2 两组肝功能比较 经治疗两组肝功能指标均较前好转,与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组肝功能指标好转情况明显优于对照组,经t检验差异有统计学意义(P<0.05),见表2。说明自拟乙肝1号方联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎疗效优于单独使用恩替卡韦。

表2 两组患者肝功能情况比较(±s)

表2 两组患者肝功能情况比较(±s)

注:与同组治疗前相比,#P<0.05;与对照组治疗后相比,*P<0.05。

组别 n ALT(U/L)AST(U/L)GGT(U/L)TBIL(umol/L)治疗组对照组50 50治疗前治疗后治疗前治疗后356.2±20.5 28.4±11.2#*353.4±18.6 48.5±13.0#184.3±35.1 26.6±13.7#*182.7±34.3 50.7±14.4#120.4±11.2 20.1±16.2#*119.7±12.0 40.3±6.4#39.2±13.1 11.5±2.6#*36.6±16.2 18.3±2.8#

2.2.3 两组HBV血清标物及HBV-DNA阴转情况比较 HBsAg、HBeAg阴转情况比较,治疗组优于对照组,经秩和检验差异有统计学意义(P<0.05)。HBV-DNA阴转情况两组间比较,治疗组优于对照组,经秩和检验差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表2 两组患者HBV标志物转阴情况比较[例(%)]

3 讨论

慢性乙型肝炎病程长,治疗有效率低,经常复发,单独使用抗病毒药物很难达到理想的治疗效果。笔者应用自拟乙肝1号方联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎(脾虚湿阻证),却获得了显著疗效。慢性乙型肝炎可导致湿热疫毒羁留,损伤肝脾,出现脾虚湿阻证,投用自拟乙肝1号方清热解毒、调脾除湿。方中茵陈、黄芩、地耳草、蒲公英、夏枯草清热解毒利湿;薏苡仁、炒白术、猪苓、炒麦芽、炒陈皮、藿香调脾除湿;南五味与甘草相伍,酸甘合而益肝。全方可达到毒去湿除、肝脾两调之效,与鸟嘌呤核苷类似物恩替卡韦联用,总有效率大幅度提高,是目前治疗慢性乙型肝炎较理想的方法之一,值得在临床推广应用。

[1]李敏,王安娜.八味逍遥散加味联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎60例[J].中国中医药现代远程教育,2013,11(20):58

[2]中华医学会肝病学分会,中华医学会感染病学分会.慢性乙型肝炎诊断标准(2010年版)[J].中西医结合肝病杂志,2011,21(2):121-122

[3]龙治平.龙治平疑难病验案与方论[M].北京:人民卫生出版社,2009.281