两种不同肝病基础上肝衰竭的临床特点分析

2015-12-24谢能文李小广涂慧敏

谢能文 李小广 涂慧敏

(1江西省南昌市第九医院重症肝病科 南昌330002;2江西省高安市人民医院传染科 高安330800)

肝衰竭是临床常见的严重肝病症候群,其治疗困难,病死率极高。为适应临床工作需要,规范我国肝衰竭的诊断和治疗,中华医学会感染病学分会和中华医学会肝病学分会组织国内有关专家,于2006年制订了我国第一部《肝衰竭诊疗指南》,并于2012年进行了更新。《肝衰竭诊疗指南》根据病理组织学特征和病情发展速度,将肝衰竭分为急性肝衰竭(ALF)、亚急性肝衰竭(SALF)、慢加急性肝衰竭(ACLF)和慢性肝衰竭(CLF)四类,将以往的慢性重型肝炎根据是否存在肝硬化,分为慢性肝衰竭与慢加急性肝衰竭[1]。因为其病理表现的不同,从而导致了临床表现和预后的差异,因此本文回顾总结了59例慢加急性肝衰竭、38例慢性肝衰竭患者的临床资料。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 97例为2006年1月~2012年l2月我院住院患者,诊断符合2012年中华医学会感染病学分会和中华医学会肝病学分会制订的《肝衰竭诊疗指南》[1]。其中男性77例,女性20例,发病年龄19~65岁,病因均为乙型病毒肝炎,排除其他甲、丙丁、戊型病毒性肝炎及CMV、EB病毒感染,排除酒精性肝病、自身免疫性肝病、药物性肝损害等。慢加急性肝衰竭59例,平均年龄(36.5±10.3)岁;慢性肝衰竭38例,平均年龄(48.8±12.6)岁。

1.2 预后判断标准 病情转归以出院时状况或在院死亡为终点判断。治愈:症状、体征基本消失,肝功能恢复正常;好转:症状、体征明显恢复,肝功能明显改善 [血清丙氨酸转氨酶(ALT)及总胆红素(TBil)较原水平下降50%以上],且无明显波动者未愈:病情无明显好转;恶化:病情进展,或出现脏器衰竭等生命体征不稳定表现[2]。

1.3 方法 比较慢加急性肝衰竭与慢性肝衰竭患者血清检验指标的差异,包括 ALT、TBil、白蛋白(ALb)、凝血酶原时间(PT)、胆碱酯酶(CHE);比较两组的并发症发生率及预后(分为治愈或好转、未愈或恶化)。

1.4 统计学处理 采用SPSS13.0软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料比较用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

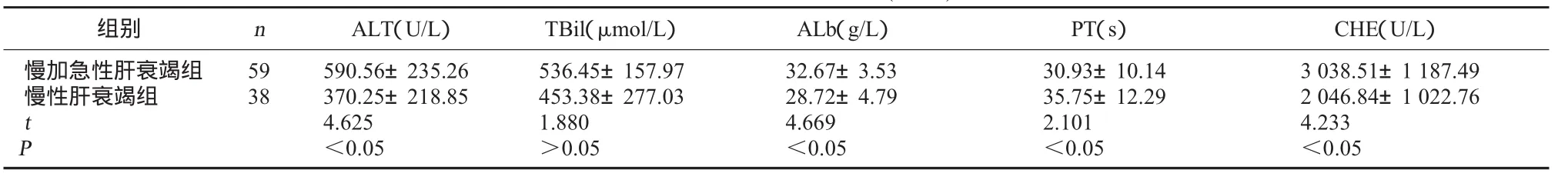

2.1 两组患者生化指标结果 见表1。

表1 两组患者生化指标比较(±s)

表1 两组患者生化指标比较(±s)

组别nALT(U/L)TBil(μmol/L)ALb(g/L)PT(s)CHE(U/L)慢加急性肝衰竭组 59慢性肝衰竭组 38 tP 590.56±235.26 370.25±218.85 4.625<0.05 536.45±157.97 453.38±277.03 1.880>0.05 32.67±3.53 28.72±4.79 4.669<0.05 30.93±10.14 35.75±12.29 2.101<0.05 3 038.51±1 187.49 2 046.84±1 022.76 4.233<0.05

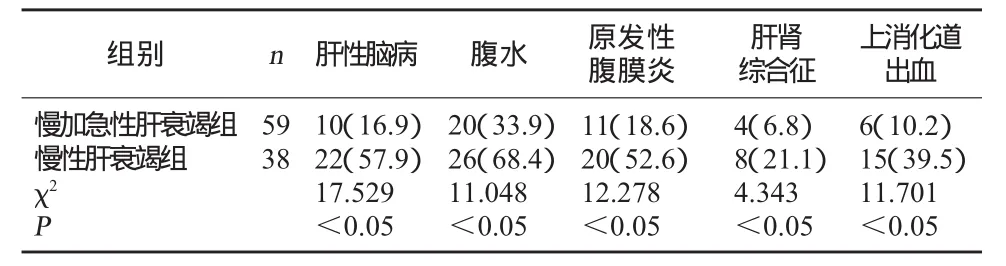

2.2 两组患者并发症发生率比较 见表2。

表2 两组患者的并发症发生情况比较[例(%)]

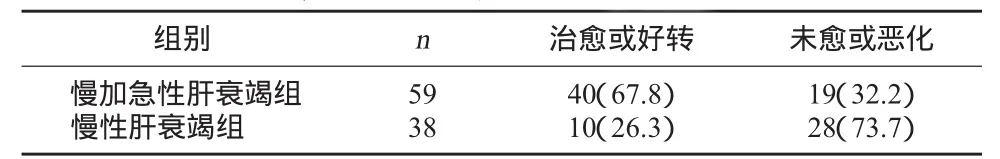

2.3 两组患者预后比较 见表3。

表3 两组患者预后比较[例(%)]

3 讨论

肝衰竭是多种因素引起的严重肝脏损害,导致其合成、解毒、排泄和生物转化等功能发生严重障碍或失代偿,出现以凝血机制障碍和黄疸、肝性脑病、腹水等为主要表现的一组临床症候群。我国《肝衰竭诊疗指南(2012年版)》根据病理组织学特征和病情发展速度将在慢性肝病基础上出现的急性肝功能失代偿定义为慢加急性肝衰竭;而在肝硬化基础上肝功能进行性减退导致的以腹水或门脉高压、凝血功能障碍和肝性脑病等为主要表现的慢性肝功能失代偿定义为慢性肝衰竭[1]。由于肝衰竭发生的肝病基础不同,其临床特征、病理特点和预后有一定的差异。本研究通过对慢加急性肝衰竭与慢性肝衰竭患者的实验室生化指标、并发症发生率及预后进行比较,发现两组生化指标、并发症发生及治愈好转率均有差异。

从表1可以看出,两组的临床生化指标,如丙氨酸转氨酶、白蛋白、凝血酶原时间及胆碱酯酶等比较均有显著差异(P<0.05),血清总胆红素无明显差异(P>0.05)。慢加急性肝衰竭组的TBil、ALT值相对较高,提示肝细胞免疫反应强,炎症反应重,但蛋白合成功能好、胆碱酯酶较高,这与其肝脏基础功能较好有关;而慢性肝衰竭组与前者相比,蛋白合成差、胆碱酯酶低,这是因为慢性肝衰竭组是发生在肝硬化基础上肝脏大面积的炎症坏死,肝功能进行性减退和失代偿[3]。从表2可以看出,两组患者肝性脑病、上消化道出血、腹水、原发性腹膜炎、肝肾综合征等并发症比较均有显著差异(P<0.05)。这可能与慢性肝衰竭组不但有肝功能衰竭,而且有门脉高压症表现有关,临床表现为腹壁和食管静脉扩张、脾脏肿大和脾功能亢进、肝功能失代偿和腹水等[4~5]。因此,出现肝性脑病、上消化道出血、腹水、原发性腹膜炎等并发症多于慢加急性肝衰竭组。从两组患者发病年龄来看,慢加急性肝衰竭平均年龄为(36.5±10.3)岁,而慢性肝衰竭平均年龄为(48.8±12.6)岁,后者平均年龄明显偏大。从表3可以看出,慢加急性肝衰竭组治愈或好转率明显高于慢性肝衰竭组(P<0.01),这主要是由于慢加急性肝衰竭组患者发病年龄较年轻,无肝硬化基础,肝脏的再生合成较强,且并发症相对较少[6]。

总之,慢加急性肝衰竭和慢性肝衰竭在生化指标、并发症发生率、治愈或好转率比较均有显著差异,说明不同的病理基础其表现和预后亦不同。肝硬化基础上发生的慢性肝衰竭在病理上表现为在肝硬化的基础上发生大块或亚大块肝细胞坏死,临床上既有门脉高压症,又有急性肝功能失代偿的表现。因此,这部分患者较慢加急性肝衰竭预后差,这就要求临床医生对肝衰竭的疗效判断和预后评估予以足够重视,积极处理可能出现的并发症,提高患者的生存率。重视这些不同肝病基础上肝衰竭的差异,对于指导治疗及判定预后均非常有利[7]。

[1]中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组,中华医学会肝病学分会重型肝病与人工肝学组.肝衰竭诊疗指南[J].中华肝脏病杂志,2013,21(3):177-183

[2]黄美金,卢燕薇,陈永鹏.乙肝肝衰竭短期预后预测因子分析及模型构建[J].广东医学,2013,34(16):2543-2546

[3]曾珍,楼敏,韩玉坤,等.重型肝炎/肝衰竭临床分类的进一步探讨[J].中华实验和临床病毒学杂志,2007,21(4):377-379

[4]Kama A Wlodzimirow,Saeid Eslami,Ameen Abu-Hanna,et al.A systematic review on prognostic indicators of acute on chronic liver failure and their predictive value for mortality[J].Liver International,2013,33(1):40-52

[5]吕日英,吴继周,李仕雄,等.影响重型肝炎患者预后的危险因素研究[J].实用医学杂志,2012,18(4):45-46

[6]王宇明.肝衰竭命名,分型和诊断的新认识[J].中华肝脏病杂志,2010,18(11):803-804

[7]张晶.慢加急性肝衰竭临床诊断与治疗研究热点[J].中华肝脏病杂志,2011,51(16):3-5