骶管变速滴注疗法治疗腰椎间盘突出症的疗效观察*

2015-12-24吴建民徐克武申智中

吴建民 徐克武 申智中

(1甘肃中医学院附属医院 兰州730020;2甘肃中医学院 兰州730000)

腰椎间盘突出症(Lumbar Disc Herniation,LDH)主要是指腰椎间盘变性,纤维环破裂和髓核组织突出压迫或刺激相应水平的脊神经根或马尾神经所引起的一系列的临床综合征[1]。是临床常见病、多发病,好发于20~50岁的青壮年,男性多于女性,下腰部椎间盘为本病的好发部位,约占发病患者总数的97%[2]。骶管注射疗法作为临床上一种常见的非手术治疗方法,操作安全简便、疗效可靠。笔者在2013年4月~2014年4月期间对我院78例腰椎间盘突出症患者运用两种不同骶管内滴注方法进行治疗,并观察其临床疗效。现报道如下:

1 资料与方法

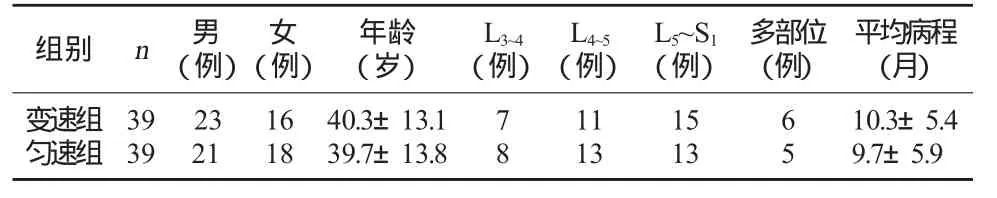

1.1 一般资料 选取2013年4月~2014年4月间我院门诊及住院的腰椎间盘突出症患者78例。入选标准:(1)符合腰椎间盘突出症诊断标准,经腰椎CT或MRI检查,与临床症状及体征均吻合;(2)排除腰椎结核、肿瘤及其他病因;(3)无手术指征;(4)自愿接受骶管注射治疗,能完成随访记录并签定知情同意书者。随机分为变速组和匀速组,每组39例。两组一般情况经统计学分析,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组一般资料比较(±s)

表1 两组一般资料比较(±s)

组别 n 男(例)(例)女 年龄(岁)L3~4(例) (例)L4~5L5~S1(例)多部位(例)平均病程(月)变速组匀速组39 39 23 21 16 18 40.3±13.1 39.7±13.8 78 11 13 15 13 65 10.3±5.4 9.7±5.9

1.2 治疗方法

1.2.1 匀速组 病人取俯卧位,垫高臀部,在两侧骶骨角之间尾椎尖上约3 cm处即骶裂孔,确定骶裂孔后,常规消毒、辅巾、严格无菌操作。用7号短针在穿刺点垂直进入皮肤,当针刺过骶尾韧带时阻力消失,有明显落空感,再将注射器针尖端向头部方向倾斜,与皮肤呈30~40°,继续进针约2 cm,回抽无血液或脑脊液,注药无明显阻力时,即表明进入骶孔将配好的药物(生理盐水50 ml、2%利多卡因5 ml 5%碳酸氢钠注射液5 ml、醋酸泼尼松40 mg、维生素B122 mg)滴入骶管内,滴速:全程50滴/min。不断询问病人情况,如果出现头晕、恶心等不适症状减缓滴速;注射结束后患者仰卧半小时,无不良反应则为治疗结束。每5天治疗1次,3次为1个疗程

1.2.2 变速组 操作方法、注意事项、药物配伍及用量同匀速组。滴速不同于匀速组:先50滴/min滴注3 min,后改为100滴/min滴注1 min,再改为5滴/min滴注3 min,依次循环。每5天治疗1次,次为1个疗程。

1.3 观察指标 (1)采用改良后的Oswestry功能障碍指数(ODI指数):ODI指数=所得分数/(5×回答的问题数)(指数为1表示完全健康),ODI改善幅度=[(治疗后ODI指数-治疗前ODI指数)/(1-治疗前ODI指数)]×100%;分别对两组患者治疗前、治疗1个疗程后、治疗3个月后进行疗效评价其中1个疗程后和治疗3个月后ODI改善幅度分别用△t1、△t2表示。(2)疗效评定标准:采用《中医病证诊断疗效标准》(1994年中华人民共和国中医药行业标准病证诊断疗效标准ZY/T001.1-94)中的腰椎间盘突出症疗效评定标准。

1.4 统计学方法 两组患者治疗前后评分结果采用SPSS13.0统计软件进行数据处理,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料比较采用χ2检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

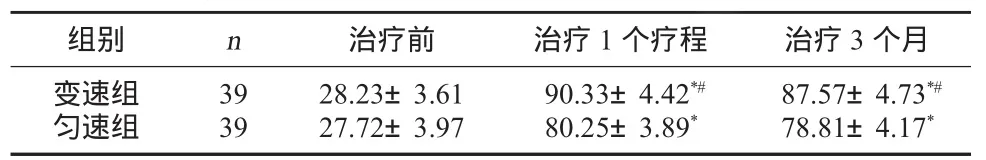

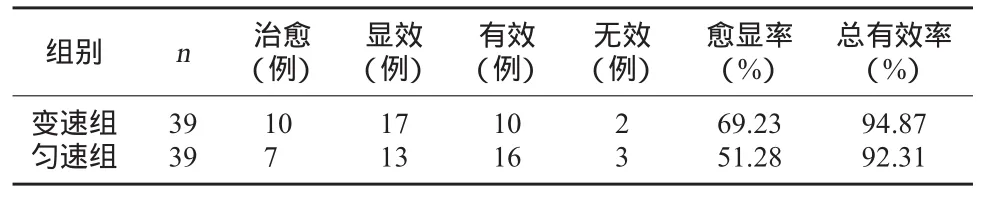

两组患者治疗前ODI指数差异无统计学意义(P>0.05)。治疗1个疗程后及治疗3个月后,两组患者ODI指数较治疗前均明显升高,但变速组ODI指数明显高于匀速组,组间比较差异具有统计学意义(均P<0.05),且变速组ODI改善幅度明显高于匀速组,组间比较差异具有统计学意义(均P<0.05)。见表2。治疗1个疗程后,两组总有效率无明显差异,但变速组愈显率明显高于匀速组,组间比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。两组患者治疗过程中均未出现明显不良反应,并完成3个月的随访记录。

表2 两组患者治疗前后ODI指数比较(±s)

表2 两组患者治疗前后ODI指数比较(±s)

注:与治疗前比较,*P<0.01;与匀速组治疗后比较,#P<0.05。

组别 n 治疗前 治疗1个疗程 治疗3个月变速组匀速组39 39 28.23±3.61 27.72±3.97 90.33±4.42*#80.25±3.89*87.57±4.73*#78.81±4.17*

表3 两组临床疗效比较

3 讨论

突出的椎间盘组织对神经根的炎性刺激、机械压迫及自身免疫反应是腰椎间盘突出症公认的发病机制[3],其中力学刺激是最根本的病理机制,诸多刺激所引起的无菌性炎症则是产生症状的直接原因[4]。因此,如何有效消除无菌性炎症、缓解或解除受累神经根的刺激和压迫是治疗的关键。目前临床治疗腰椎间盘突出症的方法大致分为手术和非手术方法两种。不少学者研究[5~7]发现非手术疗法在临床治疗腰椎间盘突出症方面取得了理想的疗效,具有不可替代的地位。骶管注射疗法作为腰椎间盘突出症的一种重要非手术治疗方法,主要机制是根据骶管与硬膜外腔相通,属于硬膜外腔的一部分解剖结构,通过向骶管内注射含有激素、局麻药、神经修复及碱性药物等被生理盐水稀释过的混合液,直接作用于病变局部,抑制椎管内及神经根局部的无菌性炎症[8],可有效降低局部组织对损伤后的反应性及防止组织再粘连,加快致痛因子的消除,从而能有效地改善病变部位的微循环,解除炎症物质对神经末梢的化学性刺激,促进局部水肿及炎症的吸收,从而产生止痛作用。

目前临床上骶管疗法大致存在骶管内滴注和骶管内推注两种不同的给药方法,研究[9~10]表明骶管内滴注治疗腰椎间盘突出症疗效优于骶管推注疗法,且王宏伟等[11]通过骶管加压疗法治疗腰椎间盘突出症取得了较传统骶管疗法更为理想的疗效。本研究结果表明,两种骶管滴注疗法在治疗腰椎间盘突出症方面均有明显的疗效,治疗1个疗程后变速组治疗总有效率达94.87%,匀速组治疗总有效率达92.31%;但两种不同滴注方法存在疗效差别:骶管内变速组在治疗1个疗程后及治疗3个月后发现ODI指数、ODI指数改善幅度及临床疗效上均高于传统的骶管内匀速组。疗效区别主要是变速的骶管内滴注在传统的滴注方法上进行创新,借鉴了目前临床上骶管推注中“液体刀”的优势,同时又减少了骶管内推注的临床不良反应和风险;通过液体的体积膨胀牵拉及变速冲击作用使神经根与周围粘连得以更好的物理剥离,改变神经根周围的环境,使药物能更好地到达病变部位;且对突出的椎间盘组织具有悬浮复位的功能,达到缓解椎间盘对神经根压迫的目的;同时大剂量液体在椎管内形成的压强及变速冲击力可使椎管内脂肪萎缩,使椎管内容积相对增大,减少了椎管内静脉血流的淤滞,改善局部血液循环,使炎性物质迅速排出,从而使疼痛缓解或解除[11]。研究[12]发现骶管注药后患者向患侧侧卧位能更好地缓解疼痛,认为这是由于重力的作用使得脑脊液及混合药物聚集在患侧,从而获得更好的临床疗效。因此,骶管疗法作为治疗腰椎间盘突出症非手术方法的一种,有着显著的临床疗效。有学者[13]通过对近几年相关文献进行系统评价得出综合运用非手术疗法治疗腰椎间盘突出症的疗效较单一疗法更为理想。如陈敏[14]通过运用骶管疗法联合针刺牵引治疗腰椎间盘突出症169例,痊愈147例,显效7例,有效12例,无效3例,取得了显著的临床疗效。所以想要取得更理想的治疗效果,医生如何把握治疗方法的适应证、如何正确地选择治疗方法变得尤为重要[15]。本研究有待改进之处:样本量较少,研究方法亟需更加严谨、更加有效。综上所述,骶管注射疗法治疗腰椎间盘突出症具有明显的临床疗效,且改良后的骶管变速滴注疗法治疗腰椎间盘突出症患者效果优于传统的骶管疗法,值得临床进一步研究和推广应用。

[1]吴在德,吴肇汉.外科学[M].第 7 版.北京:人民卫生出版社,2011.849

[2]张兆振,杨豪,郭会卿,等.腰椎间盘突出症的国内外研究进展[J].风湿病与关节炎,2013,2(6):70-73

[3]王洪伟,李长青,周跃.腰椎间盘突出症疼痛发生机制的研究进展[J].中国矫形外科杂志,2011,19(7):568-571

[4]Brayda-Bruno M,Cinnella P.Posterior endoscopic discectomy(and other procedures)[J].Eur Spine J,2000,9(Suppl1):24-29

[5]蔡鑫,施咏毅,陆祯,等.腰椎间盘突出症手术与非手术治疗的回顾性研究[J].实用骨科杂志,2011,17(10):873-875

[6]陈新用,梁裕,曹鹏,等.手术与非手术治疗腰椎间盘突出症远期疗效的比较评价[J].中国矫形外科杂志,2012,20(7):606-609

[7]倪家骧.腰椎间盘突出症的非手术治疗[J].中国全科医学,2012,15(36):4231-4234

[8]温优良,李智,梁兴森,等.骶管注射对腰椎间盘突出症大鼠模型神经根局部炎症因子的影响[J].中国骨伤,2014,27(2):153-156

[9]王群殿,陈玉兵,闫辉,等.大剂量骶管冲击治疗腰椎间盘突出症[J].颈腰痛杂志,2000,21(2):146-147

[10]方向延,尹德铭,李志强,等.骶管滴注与推注治疗腰椎间盘突出症的疗效对比分析[J].中国医学工程,2014,22(1):59-60

[11]王宏伟,王勇,焦富荣,等.骶管加压注射方法治疗腰椎间盘突出症的疗效观察[J].中国医学创新,2011,8(22):126-127

[12]陈泽群,李义凯,王荣春,等.骶管注药术后患者体位对其临床疗效的影响[J].海南医学,2012,23(5):31-33

[13]陈新用,王振飞,梁裕.腰椎间盘突出症非手术治疗效果系统评价综述[J].中国循证医学杂志,2012,12(7):861-866

[14]陈敏.骶管注射配合针刺牵引治疗腰椎间盘突出症临床分析[J].中国医学创新,2009,6(36):63-64

[15]于海龙,冀晓薇,李亚光,等.腰椎间盘突出症的非手术治疗[J].中外医学研究,2014,12(30):159-161