科举革废与晚清程朱理学的兴衰

2015-12-24冯建民淮北师范大学教育学院安徽淮北235000

冯建民(淮北师范大学 教育学院,安徽 淮北 235000)

科举革废与晚清程朱理学的兴衰

冯建民

(淮北师范大学 教育学院,安徽 淮北 235000)

晚清时局动荡,程朱理学因其维系人心世风的巨大功能而重新受到统治者和士大夫的重视,咸丰、同治年间一度兴盛。受理学中兴影响,此时期的科举考题带有浓重的理学复兴印迹。晚清科举增设算学科、废八股改策论等重大改革,不仅动摇了理学的独尊地位,而且使其信仰体系日渐消解。1905年,清廷废止科举,更是给理学以致命一击,使理学传承体系崩溃,学习群体萎缩,儒家文化地位一落千丈。

晚清;科举考试;程朱理学

关于清代理学的特征,钱穆在《〈清儒学案〉序》中曾精辟论及,“至论清儒,其情势又与宋、明不同;宋、明学术易寻其脉络筋节,而清学之脉络筋节则难寻。清学之脉络筋节之易寻者在汉学考据,而不在宋学义理。”又说:“清儒理学既无主峰可指,如明儒之有姚江;亦无大脉络大条理可寻,如宋儒之有程、朱与朱、陆。”[1]361-362这一论断虽然点出了清代理学“无主峰可指,无大脉络大条理可寻”的发展境况,但是由于程朱理学自始至终是清统治者所维护的官方学说,所以在清代的学术格局中,占据重要一席。清中期的理学在“汉学”的积压下,遭受世人冷落。“近今之士,竞尊汉儒之字,排击宋儒,几乎南北皆是矣。”[2]27但到了晚清,学风转向,专事名物考证的考据学走向末路,而沉寂百年的理学则由“守势”转为“攻势”,大张旗鼓地与“汉学”分庭抗礼,咸丰、同治时期出现了理学“中兴”的局面。甲午海战之后,在维新变法的打击和西学引入的冲击下,理学又迅速走向衰败。作为国家“抡才大典”的科举考试对于晚清这一重大学术转向不可能“置身于外”,两者之间必然存在着内在关联。

一、晚清理学“中兴”与科举考题的变化

康乾盛世后,清朝统治江河日下,尤其是道光、咸丰年间,国家多难,危机四伏,内有民众揭竿而起,外有列强叩关侵犯。面对严重的社会危机,深陷名物考证的考据学末流无力应对,滋生流弊,日益遭到学界的批判。被考据学挤压百年之久的程朱理学,借此良机,对“汉学”展开了全面反击。潘德舆(1785—1839)把社会风俗的败坏、道德人心的颓堕归罪于乾嘉汉学,“程朱二子之学,今之宗之罕矣。其宗之者率七八十年以前之人。近则目为迂疏空滞而薄之,人心风俗之患不可不察也。……无怪其制行之日趋于功利邪僻,而不自知也”[3]100。宋学家方东树(1772—1851)在《汉学商兑》一书中,对汉学大肆攻击,把汉学指斥为“异端邪说”。“不知学之有统、道之有归,聊相与逞志快意,以骛名而已”,“其有害于世教学术,百倍于禅与心学”。[4]2-7宋学对汉学的全面反击,不仅改变了宋学在汉、宋阵营对峙中的守势地位,而且也为清廷重振理学做了舆论铺垫。

面对世风日下、人心浇漓,统治者意识到重振理学、维护纲常礼教的重要性和迫切性。自嘉庆朝后期,清廷就开始通过表彰理学先圣、端正士习等措施,加强理学统治地位。嘉庆十九年(1814)七月,立周敦颐后裔为五经博士。九月,又立朱熹后裔为五经博士。嘉庆二十二年(1817),裁准御史卿祖培的奏请,严敕各省学政整饬学校,端正士习,讲明《朱子全书》。道光三年(1823)二月,清廷将清初理学大儒汤斌从祀文庙。道先八年(1828),将清初理学明儒孙奇逢从祀文庙。道先十九年(1839)十月,道光帝又下诏,要求各级官吏,广为宣传《圣谕广训》,黜异端,崇正学,“俾民间童年诵习,潜移默化,以敦风俗而正人心”[5]。

咸丰、同治年间,统治者更是不遗余力扶振理学,广兴教化。咸丰元年(1851)九月,责成各省督抚及地方官、教官,教授生徒,必须以刊定的《御纂性理精义》《圣谕广训直解》为课读讲习之要,使之家喻户晓。[6]335咸丰六年(1856)九月,允准将《大学衍义》一书交武英殿刷印颁行,以宣扬圣学治道。同治元年(1862)三月,顺天府尹蒋琦龄奏请崇正学以端政本,“欲正人心、厚风俗以图太平,非崇正学以兴教化不能也”[7]51-53。同治皇帝谕示天下,“我朝崇儒重道,正学昌明,士子循诵习传,咸知宗尚程朱,以阐圣教……各省学政等躬司牖迪,凡校阅试艺,固宜恪遵功令,悉以程朱讲义为宗,尤应将性理诸书随时阐扬,使躬列胶庠者,咸知探濂洛关闽之渊源,以格致诚正为本务,身体力行,务求实践,不徒以空语灵明流为伪学”[8]卷22,609。同治三年(1864),命倭任(1804—1871)等理学大臣,选派翰林,择《四书》《五经》中切要之言,“衍为讲义,敷陈推阐,不必拘泥排偶旧习,总期言简意赅,仿照《大学衍义》体例,与《史记》互相发明,将来纂辑成书,由掌院学士装帙进呈,以备观览”[8]卷102,250。

不但如此,清廷还通过重用倭仁、李棠阶、李鸿藻、吴廷栋等理学名儒和褒奖民间理学名士,极力提高程朱理学的地位。如同治七年(1868),安徽的夏炘笃好理学,得到朝廷“年届耄耋,笃学不倦”的褒扬;同治十三年(1874),陕西名儒贺瑞麟,山西名儒杨树椿、薛于瑛等因传授正学有功,被授予国子监学正衔。

于是,程朱理学在统治者的积极倡导和劝学兴教下,迅速兴盛起来。这一方面体现在众多的理学著作出版印行,一改乾嘉时期,书坊之中濂、洛、关、闽之书无人市易的局面。[9]317-318另一方面体现在全国一些地区形成了讲究理学的重要区域,涌现出了贺长龄、唐鉴、罗泽南、胡达源、贺熙龄、朱文炑、刘传莹等一大批理学家。他们中的许多人都曾长期执掌教职,讲学授业,门徒众多,对于推动晚清理学中兴,捍卫程朱思想正统地位,发挥了巨大作用。

理学中兴使其在生员的学习和考试中重新得到了重视。晚清著名理学家李棠阶在任教武陟河朔书院时,便告诫诸生要“实力守分”,“留心正学”。他说:“愿诸生于所示条约,留心致思,勿视为迂阔而弃置之。必端其趋向,必慎其言动,必戒其欺伪,必拓其规模。于《六经》《通鉴》以及《小学》《近思录》诸书,精研博考,务期实得于身心,措之于事业,以副圣天子务实学、求真才之至意。”[10]咸丰元年(1851)十月,清廷允准了两江总督陆建瀛奏请岁科试正场经策改用《性理》论,覆试则用经、策各一道的折子,规定“嗣后生员岁科考,生童中若能读濂、洛、关、闽之书者,试以《性理》论一篇。果能有所发明,正场文字通顺,生员准列优等,文童准其进取,其府、州、县考覆试,亦应以一场专考《性理》论,如果说理明晰,准置前列”[11]3199。

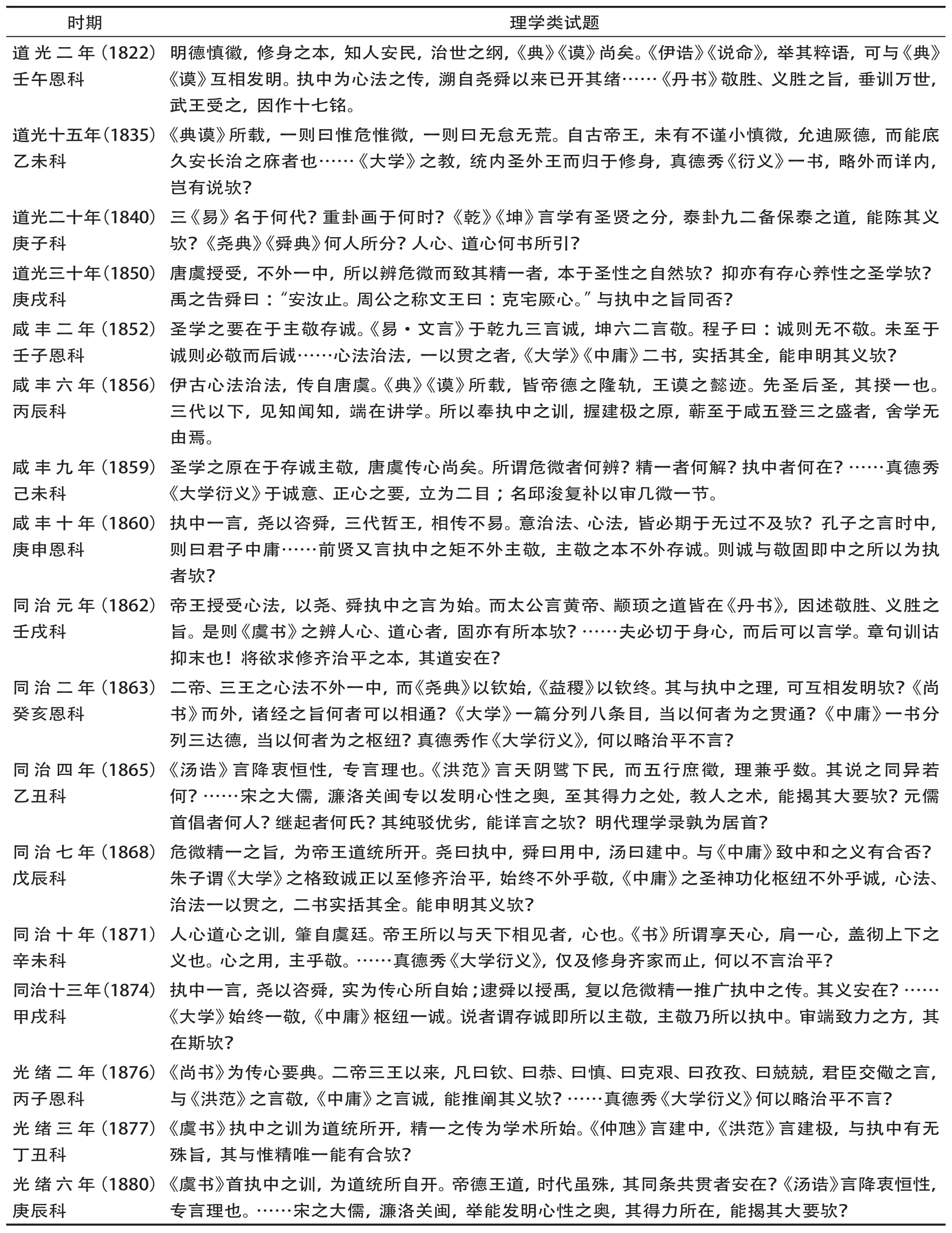

理学中兴对科举考试的最明显影响莫过于理学考题的频繁出现。笔者搜集了道光、咸丰、同治、光绪年间的殿试试题,如表1所示。

从表1中所列举的殿试理学试题,可以明显看出,道光朝殿试只有4科对理学(圣学)进行了考查,而咸丰、同治两朝以及光绪朝中期之前,则几乎每科殿试都有对理学(圣学)的考查。殿试策“理学”类试题“逐科增加”的态势与晚清理学的“中兴”是高度吻合的。另一方面,从殿试策所考查的理学内容来看,几乎全部侧重帝王心法、

治法,《大学》《中庸》等理学典籍。这充分反映了晚清理学的复兴,有着很强的政治化倾向,表明了统治者试图借助理学的“内圣外王”的特质来巩固统治的意图。

表1 晚清时期殿试中的理学类试题

续表

再者,通过晚清的会试首场《四书》题,亦可看出理学中兴的影响。比如,同治四年(1865)乙丑科会试的首艺题“孝慈,则忠;举善而教不能,则劝”(《论语·为政》);同治七年(1868)戊辰科会试的首艺题“畏大人,畏圣人之言”(《论语·季氏》),第三艺题“以予观于夫子,贤于尧舜远矣”(《孟子·公孙丑上》);同治十年(1871)辛未科会试首艺题“子曰:信近于义,言可复也。恭近于礼,远耻辱也。因不失其亲,亦可宗也”(《论语·学而》),第三道“天下之善士斯友天下之善士”(《孟子·万章下》);光绪二年(1876)丙子恩科的首艺题“《康诰》曰:克明德。《大甲》曰:顾讠是天之明命”(《大学》),第二道“施于有政,是亦为政”是出自《论语·为政篇》的“《书》云:孝乎惟孝,友于兄弟,施于有政。是亦为政,奚其为为政?”,第三道“惟义所在”是出自《孟子·离娄下》“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在”的语句。

之所以首场《四书》题侧重理学居敬、忠恕、诚正、仁义、修德等类型的试题,一方面是因为程朱理学在维系人心、维护纲常礼教等方面的巨大价值深受统治者所重视;另一方面则是由于晚清尤其是咸丰、同治时期,以倭仁、李棠阶、李鸿藻、吴廷栋等为代表的理学主敬派占据了朝中要位,被视为理学正统。

二、晚清科举改革对理学地位的冲击

晚清科举考试主要经历了洋务运动期间增设算学科和戊戌维新时期“废八股改策论”的两次改革。算学科的开设,虽影响不大,但标志着西学与中学的“同台竞争”,理学独尊地位开始动摇。而“废八股改策论”则为西学传播大开“方便之门”,导致理学信仰体系的日渐消解,加速理学衰败。

1.设立算学科,理学独尊地位开始动摇

为了挽救内困外忧的动荡时局,以李鸿章为首的洋务派掀起了以“自强”、“求富”为目的的洋务运动。为了造就一大批掌握“格致、测算、舆图、火轮、机器、兵法、炮法、化学、电气学”[12]206等知识的洋务人才,洋务派屡屡上书请求改革科举,主张在科举考试中特开西学科,援纳西学。1870年,沈葆桢、英桂联名上奏,“请开算学一科,诱掖而奖进之”[13]27,但遭到顽固派的抵制而未能准设。1882年,侍郎宝廷又奏请“特开一科,以算学考试”。次年,御使陈启泰奏请“特设一科,专取博通掌故、练达时务之士,无论举贡生监皆准赴考,试之有用之学”[14]223。1884年,潘衍桐奏请开设艺学科,“凡精工制造、通知算学、熟悉舆图者,均准与考”[13]30。一直到1887年,清政府面对朝野上下强烈的科举改革呼声,被迫同意增设算学科。1888年戊子乡试,首开算学科,照例取中1人,此后数科均因应试人数不足而作罢。

虽然算学科的增设实际效果不甚理想,但算学科开设的意义,一方面在于西学获得了官方认可,可以名正言顺地进入到科考之中,“为西学的进入打开了方便之门”[15]51;另一方面对于理学而言,则是第一次同西学在科考“主场地”的斗争与较量,预示着“唯我独尊”的正统地位开始动摇。

2.“废八股改策论”,理学信仰体系日渐消解

甲午战败,“天下愕眙,群起而求其所以然之故,乃恍然于前此教育之无当,而集矢于数百千年通用取士之经义”[16]166。于是改革科举便成为了当时朝野人士的重要议题之一。严复在1895年的《救亡决论》中说:“天下理之最明而势所必至者,如今日中国不变法,则必亡而已。然则变将何先?曰:莫亟于废八股”[16]40。

戊戌年间,廖平以及康、梁师徒对科举考试进行了猛烈抨击,大大推动了废除八股文决策的出台。廖平从托古改制,因时救弊的立场出发,严厉批判科举制度弊端,认为科举麻痹国政,造成了国家衰败。因此,他主张科举考试内容应用《王制》来取代小学训诂,而制度应该以策论来代替八股时文,“以救时言《王制》之易小学,亦如策论之易八比试帖也”[17]。康有为更是对八股时文迂腐无用、空疏谫陋大肆批判:“惟垂为科举,立法过严,以为代圣立言,体裁宜正,不能旁称诸子而杂其说,不能述引后世而谬其时,故非三代之书不得读,非诸经之说不得览,于是汉后群书,禁不得用,乃至先秦诸子,戒不得观。……但八股清通,楷法圆美,即可为巍科进士、翰苑清才;而不知司马迁、范仲淹为何代人,汉祖、唐宗为何朝帝者。若问以亚非之舆地,欧、美之政学,张口瞠目,不知何语矣。”[18]269“方今国事艰危,人才乏绝,推原其由,皆因科举仅试八股之故。盖今之八股,例不许用后世书后世事,美其名为清高雅正,实以文其空疏谫陋。”[19]215而其学生梁启超对八股文的攻击更是“有过之而无不及”,他说:“科举不改,聪明之士,皆务习帖括,以取富贵,趋舍异路,能俯就乎?”“吾今为一言以蔽之曰:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。”[20]9-10并且呼吁将西学引入科举考试,培养实用人才。

在康、梁等人的积极敦促下,光绪二十四年(1898),下诏变法,改革科举,废八股改策论。虽然因变法失败,旋即悉归旧制,但随着内忧外患的加剧,光绪二十六年(1901),清廷还是被迫宣布实行“新政”,提出了变革科举之法。“嗣后乡会试,头场试中国政治、史事论五篇,二场试各国政治、艺学策五道,三场试《四书》义二篇、《五经》义一篇。考官评卷,合校三场,以定去取,不得全重一场。生童岁科两考,仍先试经古一场,专试中国政治、史事及各国政治、艺学策论,正场试《四书》《五经》义各一篇”,“以上一切考试,凡《四书》《五经》义均不准用八股文程式”。[21]4697

“废八股改策论”这一重大制度变革,不仅昭示着运行了五百多年的八股文寿终正寝,从此八股文定格为“无用之学”,“被清末人士深恶痛绝的八股文迅速成为一个历史名词,而且是一个十分丑陋的名词,后来‘八股’几乎成为‘迂腐俗套’、‘陈词滥调’的代词或形容词”[22]90-97。“一时缙绅士庶,田夫市侩,以及识字妇女,学语小儿,莫不交口而訾之曰:八股无用。”[23]345而且连带附着于八股文体的程朱理学也开始遭受世人冷落。其实早在戊戌变法之前,就已有人敏感地预料到戊戌变法会给理学带来负面影响:“苟不探其本,眩于新法,标以西学之名,督以西士之教,势必举中国圣人数千年递传之道术而尽弃之,变本加厉,流弊何所底止。”[24]2981903年8月9日,刘大鹏(1857—1943年)在日记中对于当时“孔孟之学”遭受摒弃的现状进行了记载:

自国家变法以来,校士皆以策论考试,所最重者外洋之法,凡能外洋各国语言文字者,即命为学堂教习,束修极厚。故当时人士俱舍孔孟之学而学西人之学,以求速效。间有讲求孔孟之道,谨守弗失不肯效俗趋时者,竟呼之为“顽固党”,非但屏逐之,而且禁锢之。[25]126

“废八股改策论”对于西学而言,则是获得了大肆传播的良好契机。“天下移风,数千万之士人,皆不得不舍其兔园册子帖括讲章,而争讲万国之故,及各种新学,争阅地图,争讲译出之书。昔之梦梦然不知有大地,以中国为世界上独一无二之国者,今则忽然开目,憬然知中国以外,尚有如许多国,而顽陋倨傲之意见,可以顿释矣。”[26]26

考试制度的变革也直接诱导了学校教育内容由原先重视时文试帖转向重视经史时务,研习西学。在各地执行清廷诏令的学政,对于当地的学风劝导起着重要的作用。湖北学政王同愈(1856—1941年)发布告示,要求各地书院与科考变革相配合:“向课时文试帖,悉改为经史时务,治经先通小学,治史须究舆地,并研讨周秦诸子,国朝掌故。通中学后始习西学,一曰西政,学校、地理、度支、赋税、武备、律例、劝工、通商是也,一曰西艺,算、绘、矿、医、声、光、化、电是也,官师课即以此命题。至详备章程,概由各属妥议,惟期勿再课制艺。”[27]92-93这一学风的重大转向,被当时一名日本记者记录下来:“清国各行省考试在即,各士子舍八比而讲求策论者,已争相揣摩风气,以博科名,故上海时务新书日新月盛,唯穷乡僻壤风气未开,不免求闻自囿。”[28]在南方交通便捷之地,“由于科举改章,应试者皆多留心史论及中西时务,台湾及福建各书商纷纷采买各种新书,甚至有将旧八比文集之书页用作新书包皮之用”[29]36-53。

总之,晚清科举考试“废八股改策论”的重大变革,加速了西学的广泛传播,诱导了学风转移,使得长期以来被士人奉为圣贤经典、行为规范的程朱理学的独尊地位发生严重动摇,蜕变成学校教育内容的一部分,甚至日渐遭受世人唾弃,信仰体系逐步消解。

三、清末废科举与理学传承体系的崩溃

虽然清政权在内外困交加的时局中摇摇欲坠,已意识到渐进式的科举变革无济于事,但对于科举却迟迟不能下决心废止。1903年,张之洞会同袁世凯奏请进一步变革科举,主张“学政岁科试分两科减尽,乡会试分三科减尽,即以科场递减之额,酌量移作学堂取中之额”[21]4998-4999。但不知因何缘故而无下文。面对专制帝国大厦即将倾覆的危机,加速学堂发展和新式人才培养,1905年9月2日,清廷批准了袁世凯、张之洞等人的《请废科举折》,颁诏下旨,废止科举。“著即自丙午科始,所有乡会试一律停止。各省岁科考试亦即停止。”[13]66

科举停废,对于理学而言,可谓是致命一击。当年,严复对于科举废止而带来的重大影响说道:“不佞尝谓此事乃吾国数千年中莫大之变动,言其重要,直无异古者之废封建、开阡陌。造因如此,结果如何,非吾党浅学微识者所敢妄道。”[16]166虽然,严复并未说明科举制度会给理学带来多大的影响,但是其“非敢妄道”的话语实则隐含了科举制度的废止给包括程朱理学在内的整个社会文化所带来的巨大影响。

首先,科举废止,阻断了恪守程朱之道封建士大夫的“再生产”,理学传承体系崩溃。科举制度的最大优越性在于通过考查儒家经学的掌握程度造就庞大的“士绅阶层”。他们既是封建社会的知识精英,又“扮演着儒家思想的宣传者和实践者的社会角色,是传统儒家思想最忠实的维护者和信仰者”。[30]科举制度的骤然废止,不仅使产生儒家经学的“卫道者”的通道阻断,理学传承体系崩溃,而且“废除科举制度所带来的冲击波,足以摧毁儒家传统教化的最基层之组织系统”[31]375。这一切都直接预示着传统四民社会之首“士”的终结和“制度化儒家全面崩溃”[32]89。

其次,科举废止,导致“孔孟之学俱弃之而不一讲”[25]149。科举废止之后,旧有之蒙馆、书院均改为学堂,但学堂所讲授的内容以西学、实用技术为主,而儒家经典教育则被蔑弃。1905年10月15日,刘大鹏在日记中写道:“下诏停止科考,士心散涣,有子弟者皆不作读书想,别图他业,以使子弟为之,节变至此,殊可畏俱。”[25]146儒家经典教育遭受蔑视,致使各种“非圣侮贤”的现象日趋严重。光绪三十二年(1906)十一月二十日,正黄旗蒙古都统吕海寰在“兴办学堂及征兵宜防隐患”的奏折中写道:“乃臣闻各省学生,有因薄故微嫌紊乱堂规者,有因希图出身要求卒业者,有因教官训斥纠众散学挟制官长者。往往身著操衣,横行街市,成群结党,无事生非,以孔孟为不足学,以经书为不必读,诐词邪说,恶习难堪。”[33]170

清廷曾试想待科举废止后,将“中学”内容整合到各学堂的课程中推行经学教育,“现拟各学堂课程,于中学为注重。凡中国向有之经学、史学、文学、理学,无不包举靡遗”[12]574,“今学堂奏定章程,首以经学根柢为重。小学中学,均限定读经讲经温经晷刻,不准减少。计中学毕业,共需读过十经,并通大义。而大学堂、通儒院,更设有经学专科。余如史学、文学、理学诸门,凡旧学所有者皆包括无遗,且较为详备”[13]64。但科举既废,附着之上的“中学”必然魂飞魄散,儒家经典注定被弃之边缘。华阳县清末“改建学校,专读旁行之书及算术格物,以究所谓声光电化者,而圣贤国闻故籍蔑焉,风会所趋,以游习海外为上选”[34]。给事中李灼华在奏请“变通学堂规制,复行岁、科两试”的奏折中,十分担忧地指出,如果不变通学堂规制,“倘如现在学堂办法,不出二十年,则中国无一通才,几同草昧,家不识高、曾之姓字,人不详朝代之名称,《五经》《四书》束之高阁”[33]996。民国《乡宁县志》中的“学志记”对清末废科举,兴学堂而带来的“乡间读书之声有减无增”的现象,记载道:

今之学,非古之学也。自学校变为科举,学术一变,科举变为学校,学术又一变,其间风气转移,时有趋尚,学者操一卷书朝甲而暮乙,至于无可进取则舍而为农,为贾,其后起者非此无以进身。而学校尺寸之地,又不能广厦万间,庇天下之苦寒。呜呼!家弦户诵,复何时乎?乡宁(属山西平阳府,今属山西临汾)万山之中,学者素少,其科举时代瞠乎后矣,变而为学校已十余年,而乡间读书之声有减无增,此守土者之过欤!亦风气使之然也。[35]

总之,科举罢止,对于儒家经学教育所产生的致命性打击,远非统治者所能预料到的。“儒家经学教育因科举考试的废除,地位江河日下”,“这一转变是急剧而深刻的,其结果为清朝统治者所始料不及”。[36]139美国学者罗兹曼在《中国的现代化》一书中也指出:“终止科举制度的行动,斩断了2000多年来经过许多步骤而加强起来的社会整合制度的根基。这个行动逐渐呈现出来的事与愿违的后果,远比推行这一改革的士大夫在1905年所明显预见到的那些后果来得严重。舵手在获得一个新的罗盘以前就抛弃了旧的,遂使社会之船驶入一个盲目漂流的时代。”[37]336-337的确,清末科举废止这一巨大的历史事件,对于整个社会文化,尤其是对包括程朱理学在内的整个儒家经学的发展产生了极大的负面影响,它破坏了经典教育,使“程朱理学失去了其最为主要的知识传播渠道、学术队伍和读者对象,在民众心目中的地位一落千丈,信仰群体日渐萎缩”[38]226。

[1]钱穆.《清儒学案》序[G]//钱穆.中国学术思想史论丛(八).合肥:安徽教育出版社,2004.

[2]袁枚.随园诗话[M].扬州:江苏广陵古籍刻印社,1998.

[3]潘德舆.养一斋集:卷十八[G]//续修四库全书:第1511册.上海:上海古籍出版社,2002.

[4]方东树.汉学商兑:卷中上[M].上海:商务印书馆,1937.

[5]王先谦.十朝东华录:道光朝[Z].光绪年间上海积石书局石印本.

[6]文宗显皇帝实录:卷二十三[G]//清实录:第40册.北京:中华书局,1986.

[7]朱克敬.儒林琐记[M].长沙:岳麓书社,1983.

[8]穆宗毅皇帝实录[G]//清实录:第45册.北京:中华书局,1986.

[9]昭梿.啸亭杂录[M].北京:中华书局,1980.

[10]李棠阶.李文清公遗书:卷五[Z].光绪八年分宁陈宝箴河北分守道署刻续修本.

[11]王钟翰.杜受田传[G]//王钟翰.清史列传.北京:中华书局,1987.

[12]陈学恂.中国近代教育史教学参考资料:上册[M].北京:人民教育出版社,1986.

[13]舒新城.中国近代教育史资料:上册[M].北京:人民教育出版社,1981.

[14]中国史学会.洋务运动(一)[M].上海:上海人民出版社,1961.

[15]杨齐福.科举制度与近代文化[M].北京:人民出版社,2003.

[16]王栻.严复集:第一册[M].北京:中华书局,1986.

[17]廖平.知圣篇:卷上[Z].清光绪刻本.

[18]汤志钧.康有为政论集[M].北京:中华书局,1981.

[19]国家档案局明清档案馆.戊戌变法档案史料[M].北京:中华书局,1958.

[20]洪治纲.梁启超经典文存[M].上海:上海大学出版社,2003.

[21]朱寿朋.光绪朝东华录(四)[M].北京:中华书局,1958.

[22]刘海峰.八股文百年祭[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,2001,(4).

[23]中国史学会.戊戌变法(三)[M].上海:神州国光社,1953.

[24]胡聘之,钱骏祥.请变通书院章程折[G].//中国史学会.戊戌变法(二).上海:上海人民出版社,2000.

[25]刘大鹏.退想斋日记[M].太原:山西人民出版社,1990.

[26]梁启超.饮冰室合集(专集之一)[M].北京:中华书局,1989.

[27]顾廷龙.王同愈集[M].上海:上海古籍出版社,1998.

[28]外事.秋闱试士[N].台湾日日新报,1902-07-10(3).

[29]关晓红.清季科举改章与停废科举[J].近代史研究,2013,(1).

[30]侯艳兴.科举制度的废除与乡村社会变动[J].中国农史,2006,(3).

[31]黄书光.中国社会教化的传统与变革[M].济南:山东教育出版社,2005.

[32]干春松.科举制度的衰落和制度化儒家的解体[M]//干春松.制度儒学.上海:上海人民出版社,2006.

[33]吕海寰.正黄旗蒙古都统吕海寰密陈兴办学堂及征兵宜防隐患折(光绪三十二年十一月二十日)[G]//故宫博物院明清档案部.清末筹备立宪档案史料.北京:中华书局,1979.

[34]叶大锵.华阳县志:卷十六[Z].民国二十三年(1934)刊本.

[35]赵祖抃.乡宁县志:卷七[Z].民国六年(1917)刊本.

[36]张亚群.科举革废与近代中国高等教育的转型[M].武汉:华中师范大学出版社,2005.

[37]吉尔伯特·罗兹曼.中国的现代化[M].国家社会科学基金“比较现代化”课题组,译.南京:江苏人民出版社,1988.

[38]张昭军.清代理学史:下卷[M].广州:广东教育出版社,2007.

[责任编辑:罗雯瑶]

The Abolition of the Imperial Examination and the Evolution of Neo-Confucianism in the Late Qing Dynasty

Feng Jian-min

(Education College,Huaibei Normal University,Huaibei Anhui 235000,China)

Due to its role in maintaining morals and social unity and the support from rules and literati,Neo-Confucianism of Ch'eng-Chu revived during the reign of Xianfeng and Tongzhi in the late Qing Dynasty,a society of unrest.Influenced by this revival,Imperial Examination questions had strong traces of Neo-Confucianism.The Imperial Examination in the late Qing Dynasty included mathematics and discourse on politics as a substitute for the former eight-part essays.This toppled Neo-Confucianism and its belief system.The abolition of the Imperial Examination in 1905 became a fatal blow on Neo-Confucianism,causing the collapse of its inheritance system,the shrink of the learning group,and the decline of Confucian culture.

late Qing Dynasty;Imperial Examination;Neo-Confucianism

冯建民(1982— ),男,山东阳信人,博士,淮北师范大学教育学院讲师,主要从事教育考试史与科举文化研究。

全国教育科学“十二五”规划2014年度教育部青年专项课题“明清科举与经学衍变的互动关联”(项目编号:EOA140344)、教育部2013年度人文社会科学重点研究基地重大项目“中国科举通史”(项目编号:13JJD880010)的阶段性研究成果。

G424.74

A

2095-7068(2015)01-0022-08

2015-01-11