中国文学英译研究现状透析

2015-12-24朱振武,袁俊卿

中国文学英译研究现状透析

朱振武袁俊卿

(上海大学,上海,200444)

摘要:随着中国文化走出去的程度逐渐加深,中国文学英译也引起了众多专家学者的热切关注与讨论,对中国文学英译状况的研究自然也就进入人们的视野。中国文学英译研究目前呈现出了宏观与微观并重、范围广泛、类型多样、古典与现当代并驾齐驱、研究的规范性不断增强等诸方面的特点。当然,在看到其可喜的一面的同时,也不能忽视诸如学术自觉性不高、跟风现象严重、部分论文粗制滥造等问题。只有既看到成果,又正视问题并积极应对,中国文学英译研究才能健康发展,真正为中国文学文化走出去指明方向和路径。

关键词:中国文学,英译研究,现状与反思

[中图分类号]H315.9

doi[编码] 10.3969/j.issn.1674-8921.2015.01.009

作者简介:朱振武,上海大学英语文学文化研究中心主任、教授、博士生导师。主要研究方向主要为英语文学与文化和文学翻译。电子邮箱:fredzzw2002@163.com

袁俊卿,上海大学文学院比较文学与世界文学研究生。主要研究方向为英语文学。电子邮箱:lyyuanjunqing@126.com

随着中国在全球地位的显著提高,中国文化也越来越受到世界各地人们的关注。出于增强与世界各国的交流互信以及扩大中国文化的影响力这一目的,中国文化走出去就成了目前急需关注的问题。所以,中国文学外译就成了一个热门话题。目前,英语已经成为世界性语言,使用的人群也非常广泛,因此,中国文学的英译也就成为重中之重。中国政府为此也是煞费苦心,付出了许多精力和财力。上世纪八九十年代,由著名翻译家杨宪益主持编辑出版的“熊猫丛书”(PandaBooks)①计划,推出了195部文学作品。但是,规模庞大的“熊猫丛书”“并未获得预期的效果。除个别译本获得英美读者的欢迎外,大部分译本并未在他们中间产生任何反响”(耿强2010:134)。进入新世纪以来启动的《大中华文库》②翻译项目也是声势浩大。到目前为止,这个庞大的翻译计划已经出版了一百七八十册。“然而除个别几个选题被国外相关出版机构看中购买走版权外,其余绝大多数已经出版的选题都局限在国内的发行圈内,似尚未真正‘传出去’”(谢天振2014:2)。

中国文化走出去的良好愿望与现实状况形成了强烈的反差,这促使众多专家学者探求问题的症结所在,并开出有益于中国文学外译的良方。对于中国文化如何走出去以及走出去所应关注的问题,众多专家学者纷纷建言献策,给出了自己的独到见解。《中国比较文学》为此在2014年的第1期上专辟中国文学走出去研究特辑,讨论所面临的问题以及解决问题所需要的对策。本文旨在通过梳理近些年来众多专家学者对中国文学英译的研究状况来发现问题,总结规律,并提出有益于中国文学英译的见解。

1. 宏观与微观相结合

中国文学英译研究呈现出宏观上的“线”与微观上的“点”相结合、整体与部分相结合的情况。以《红楼梦》的英译研究状况为例,到了某个该对《红楼梦》英译研究状况总结的时间段,就会出现一些以时间为线索的“英译史”研究,时间跨度从十年、二十年甚至一百年不等。而且不乏博士学位论文。“点”的累积,势必成为“线”的前提条件,而“线”的出现,也就成了对“点”的总结与反思。除了这种带有总结性质的英译史研究,还有不同译本的比较分析。比如对杨宪益、戴乃迭的合译本与霍克斯、闵福德之译本的分析比较。不管是“英译史”研究还是译本对比,都是从宏观上或者整体上对《红楼梦》英译进行观照。

与这种整体性研究相对照的是整体内部不同部分的探讨分析。最常见的就是从不同的视角所进行的微观研究。研究者把《红楼梦》的整体进行拆分,然后逐个突破。比如对其章回题目的英译研究、诗词曲赋英译研究、死亡委婉语英译研究、“痴”字英译研究、菜名英译研究、中医药文化翻译研究、亲属称谓语的英译研究、“把字句”英译对比分析、服饰英译评析等等,名目众多,不一而足。其他作品的英译研究也呈现出这种特点,比如《二十年来的〈水浒传〉英译研究》、《国内〈水浒传〉英译研究三十年》、《从〈水浒传〉英译活动看中西文化交流》;《〈水浒传〉两译本的翻译策略》、《从译者价值观分析〈水浒传〉的两英译本》、《〈水浒传〉四英译本翻译特征多维度对比研究——基于平行语料库的研究范式》;《试谈沙译〈水浒传〉中方言词汇的英译》、《沙博理英译〈水浒传〉中的习语研究》、《认知语言学视角下〈水浒传〉中人物绰号的英译对比研究》等等。关于《三国演义》的英译研究,“英译史”方面的文章有《国内〈三国演义〉英译研究:评述与建议》、《最近十年国内〈三国演义〉英译研究评述》等;文本对比方面的文章有《〈三国演义〉英译本赏析》、《目的论视角下〈三国演义〉两个英译本的对比研究》;分析译本不同部分的文章有《罗慕士译〈三国演义〉对容量词的英译及问题》、《关联视角下的〈三国演义〉中称谓语的英译》等。

角度各异、名目繁多的英译研究体现了研究者对研究对象的高涨热情,同时也反衬出了其他作品英译研究的冷清;“英译史”的研究在展示研究者宏大视野与开阔胸襟的同时也反衬出一种局促情绪与一窝蜂的不良倾向。以《红楼梦》英译研究为例,据中国知网(CNKI)统计,从2000年到2014年5月,仅对《红楼梦》的“英译史”研究有关的论文就高达11篇。如下表所示:

表1 与《红楼梦》“英译史”研究有关的论文信息

如果是从不同的研究思路或者不同的研究角度对《红楼梦》进行考察,这个数量甚至更多的研究成果,都是令人可喜的,但是这种对英译史扎堆研究的状况却令人堪忧。如此高密度的研究其成果的新意到底有多少,有没有存在观点陈旧老套、资料重复的情况,以及其论文质量何如,都是令人怀疑的。

2. 研究热度与作家作品的知名度呈正相关

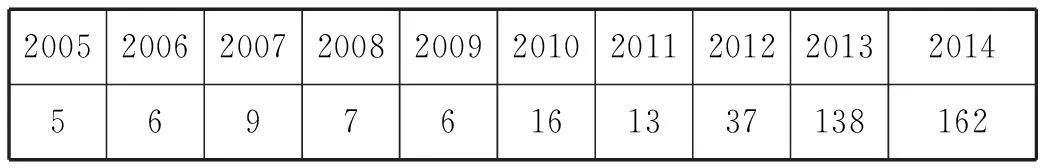

随着作家的知名度的提高,尤其是作品获得国际大奖,国内的研究者对此关注度陡然提高,研究成果也节节攀升。对莫言的研究就是最明显的例子。1985年,莫言因在《中国作家》杂志上发表中篇小说《透明的红萝卜》而一举成名,第二年在《人民文学》杂志上发表中篇小说《红高粱》引起文坛轰动,此后几年莫言虽然佳作迭出,但并没有走出国门,更不用说有国内外学者对其作品进行英译了。莫言真正的扬名海外始于1992年在美国出版的第一部英译本中篇小说《爆炸及其他故事》(ExplosionsandOtherStories),译者为Janice Wickeri和Duncan Hewitt。1993年,由Howard Goldblatt(葛浩文)翻译的《红高粱》(RedSorghum:ANovelofChina)英译本在欧美出版,引发热烈反响。随后,葛浩文翻译的《天堂蒜薹之歌》(TheGarlicBallads:ANovel)、《酒国》(TheRepublicofWine:ANovel)、《师傅越来越幽默》(Shifu,You’llDoAnythingforaLaugh)、《丰乳肥臀》(BigBreastsandWideHips:ANovel)、《生死疲劳》(LifeandDeathAreWearingMeOut:ANovel)、《变》(Change)、《四十一炮》(Pow!)、《檀香刑》(SandalwoodDeath:ANovel)等作品相继出版。直到2012年10月11日,瑞典文学院宣布中国作家莫言获得当年诺贝尔文学奖。随着莫言的名声越来越响,对其作品的英译研究也越来越多。中国知网(CNKI)以“莫言英译”为关键词的搜索显示,十年来国内学术期刊上发表的关于莫言作品英译的研究在总体上呈逐年递增趋势:

表2 莫言作品的英译研究的总体趋势

由这些数据可以得知,在这十年中莫言作品的英译研究数量总体上是递增的,且在2012~2014年增势最为明显,2014年达到顶峰。“如果一个作家的作品翻译语种多、作品数量多、再版次数多,必然会产生研究成果多的效应,这些作家往往也是在国内被经典化了的作家”(刘江凯2011:26)。所以,研究数量是与作家作品的知名度呈正相关的。作品获得国际大奖无疑是对作品质量的高度认可,而研究者对获奖作家的作品进行研究也表明其研究行为是有重大意义的,但是这种研究免不了泥沙俱下,也从一个侧面反映出某些研究者(尤其是初涉研究领域之研究者)的“跟风”心理。

3. 范围广泛,类型多样

中国文学英译研究的范围是非常广泛与多样的,这首先得益于国内外翻译家的辛勤耕耘。独木不成林,一花难成春。品种多样,风格各异的中国文学英译不仅体现出中国文学的历史性与多样性,还体现出中国文化的博大精深,这对于中国文化走出去,让目标语读者从多个方面,不同层次了解中国,了解中国文化,是大有裨益的。英译研究者的视野关注在诸如诗词曲赋、武侠小说、戏剧典籍、现当代诗歌等多个文学类型上。比如对诗歌的英译研究,专著方面,有刘华文的《汉诗英译的主体审美论》、黄鸣奋的《英语世界中国古典文学之传播》、江岚的《唐诗西传史论》、吕叔湘编纂的《中诗英译比录》、汪榕培编著的《陶渊明诗歌英译比较研究》等等,刘重德甚至在《文学翻译十讲》中专辟章节谈诗歌的翻译。论文、评述方面,闻一多先生早在1926年6月3日的《北平晨报》上就小畑薰良英译的《李白诗集》(TheWorksofLiPo,TheChinesePoet)进行了论述,“纠错批评的倾向依然在这篇文章中体现了出来,不谈译文的审美性或不上升到非纯形式意义上的审美层次是这个时期评论译诗的论风”(刘华文2005:4)。到了20世纪80年代后期和90年代初期,不同译本的比较分析是其主要评论模式,裘克安的《李白〈送友人〉一诗的英译研究》和高健的《再评〈送友人〉的几种英译》就是典型的例子。系统全面的英译研究还有江岚、罗时进的《早期英国汉学家对唐诗英译的贡献》与《唐诗英译发轫期主要文本辨析》、胡筱颖的《国内唐诗英译研究回顾与反思(1980—2011)》、文军、李培甲的《杜甫诗歌英译研究在中国(1978—2010)》、杨秀梅、包通法的《中国古典诗歌英译研究历史与现状》、夏荥的《王维诗歌英译研究述评》、章国军的《许渊冲译〈唐诗三百首〉之音韵美及意向美分析》、鄢佳的《中国现当代诗歌英译述评(1935—2011)》、李德凤、吴均的《论鲁迅诗歌英译与世界传播》等等;又比如,对戏曲的英译研究也是颇为大观,有顾秀丽的《中国传统戏曲越剧英译研究》、杨慧仪的《中国戏曲的英语翻译及研究》、王宏的《〈牡丹亭〉英译考辩》、魏城壁的《论〈牡丹亭〉英译策略的运用和局限》、曹广涛的《传统戏曲英译的翻译规范刍议》与《戏曲英译百年回顾与展望》等等。综上可知,中国文学英译研究已经形成了宏观与微观相结合的局面,如此的广泛与多样使国内对中国文学英译研究达到了一个全面的、开放的格局。

4. 古典与现当代并重

中国文学英译研究总体上达到了古典文学与现当代文学并重的局面。只有古典文学而忽视现当代文学的研究是不健全的,只谈现当代文学而抛却古典文学也是不正确的。古典文学拥有现当代文学无法取代的文化传统与人文精神,现当代文学也承载着古典文学所没有的现代性的思想文化内涵与精神面貌。只有二者并重,不偏不倚,才能让英语国家的读者了解到一个统一的、具有传承性的中国文化。否则,只会如盲人摸象般,对中国文化留有片面的甚至是负面的印象。可喜的是,中国文学英译从一开始就注重并落实了古典与现当代并重的问题。比如,由国家主导译介的“熊猫丛书”计划的主要目的是“将中国现当代文学译成英、法(另有少量的德、日)两种语言,推向西方世界,扩大中国文学在西方世界的影响”(耿强2010:44)。至2009年,据相关数据,“熊猫丛书”共出版英文版图书149种,有少量的古代作品,大部分都是现当代名家名作③。耿强的多篇学术论文诸如《中国文学走出去政府译介模式效果探讨——以“熊猫丛书”为个案》、《文学译介与中国文学“走向世界”——“熊猫丛书”英译中国文学研究》等就是对“熊猫丛书”诸问题进行的探讨分析。季进更直接地把中国文学放入世界文学的生态体系中,并以当代文学的英译为例,“总结了当代文学英译与传播三个方面的转向,提出了当代文学走向世界所面临的问题与挑战”(季进2014:27)。他指出,“中国文学应该以平常心平等地对待世界文学共同体中的不同的‘他者’,并在与他者的交往中,保持和发展自已的文化审美个性,以独特的实践参与到世界文学的进程之中”(同上)。

“熊猫丛书”在起初的头几年出版的是在《中国文学》杂志上已经翻译过的、但是还没结集出版的作品,后来才选择新的作品并组织翻译出版。说到《中国文学》就不得不提一下它本身所具有的特点,这些特点恰恰体现出了中国文学英译过程中对古典文学与现当代文学的重视程度。《中国文学》不同于一般书籍,它作为一本由政府主导的期刊杂志,刊载内容驳杂,出版周期短。其登载的内容涉及古典文学、“五四”以来的现代文学、当代文学、文艺学等,开设的栏目也是多种多样,包括小说、诗歌、戏剧、寓言、作家札记、歌曲、通讯报道等等。所以,研究这样一本颇具代表性的期刊杂志,是很能说明问题的。至于其传播效果如何,那是另一个维度的问题。郑晔(2012:ⅲ)也开门见山地指出,其研究目的是“总结中国文学在走出去过程中的经验教训,为‘文化走出去’国家战略提供理论支持和策略参考”。除了《中国文学》杂志与“熊猫丛书”计划,还有进入新世纪以来启动的《大中华文库》丛书计划。该计划从1996年到2000年为第一阶段,2000年到2005年为第二阶段。它选取了中华民族5000年文明中文学、历史、哲学、政治、经济、科学技术等方面最具代表性的经典著作。首批入选的有《老子》、《周易》、《孙子兵法》、《论语》、《礼记》、《庄子》、《孟子》、《大学》、《中庸》……《封神演义》、《老残游记》等100种④。谈及翻译出版《大中华文库》的初衷,杨牧之(2007:55)写到:“西学仍在东渐,中学也将西传。各国人民的优秀文化正日益迅速的为中国文化所汲取,而无论西方和东方,也都需要从中国文化中汲取养分”。

5. 规范性不断增强

众多研究者以翻译家的眼光对作品的英译状况或者是翻译方法进行策略性探讨分析,并提出利于翻译实践的精到见解。这里所说的“规范性”当然不是指那种很僵硬的、晦涩难懂的理论术语,而是那种来自译者本身实践得出的原汁原味的翻译心得,正所谓“批五岳之图以为山,不如樵夫之一足”(魏源2009:7)。纵观翻译史,我们会获得许多宝贵的翻译经验。严复在《〈天演论〉译例言》中提出的“信、达、雅”说,是最早被我国翻译界公认为翻译标准的。简单地说,忠实于原著即准确,译文明白晓畅,文字典雅,即所谓“信、达、雅”。继“信、达、雅”说之后获得广泛赞同的要数著名翻译家傅雷提出的“神似”论了。他认为,“以效果而论,翻译应当像临画一样,所求的不在形似而在神似”(张经浩、陈可培2005:114)。但是在实际操作中,翻译要比临画难多了。即使是非常优秀的译文,其中所含的韵味较之原作仍不免过或不及。“翻译是只能尽量缩短这个距离,过则求其勿太过,不及则求其勿过于不及”(同上)。钱钟书对翻译也有自己精深的见解,他认为“译本对原作应该忠实得以至于读起来不像译本,因为作品在原文里绝不会读起来像翻译出来的东西”(钱钟书2011:82)。所以他认为文学翻译的最高理想是“化”。“把作品从一国文字转变成另一国文字,既不能因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原作的风味,那就算得入于‘化境’”(同上)。许渊冲在吸收诸名家的养分的基础上结合自己的翻译实践,把中国学派的文学翻译理念总结为“美化之艺术,创优似竞赛”十个字(许渊冲2000:13)。这是高度的凝缩,进一步可阐释为“三美论、三之论、三化论、优势论、竞赛论”⑤。朱振武在多年的翻译实践与研究生教学中总结出了“译事十法”⑥与“译事十戒”⑦,颇成体系。并且,朱振武还结合自己翻译丹·布朗系列小说时所得的心得体会,高屋建瓴,提出了切中肯綮的观点,认为“译品在目标语读者中被成功接受与翻译过程中译家的美学理念和各种思维的交相运用密不可分……文学作品的美学特质和翻译的重新语境化要求译者在翻译过程中能综合运用美学理念和翻译思维,把握和谐的审美距离,以期在尽量考虑目标语读者接受习惯的同时,最大程度地提高目标语文本与源语文本的相似性”(朱振武2006:27)。以上名家的译言都是站在本土化的立场上谈的,针对的是外国作品的汉译。虽然如此,其中所涉及的翻译策略对中国文学的英译同样是非常重要的,正如胡允恒(2013:234)所言,“汉译英虽然较英译汉难度要大,但说起其中规律性的东西,其实是一样的,仍然有一个从理解到表达的过程”。不管是文学作品的译入还是译出,道理皆然。

王建开有自己独到的看法,他(2013:91)认为“中国文学英译应当利用英语文学知识的普及度,借用其名言名句并将中西文学加以类比,使英语读者产生联想,赢得认同并引起共鸣,以此进一步扩大中国文学在海外的接受面”。另外,还有研究者运用传播学理论,以译介学为支撑,探讨中国文学走出去的“译介模式”。鲍晓英在其博士论文中就是运用这种方法。她以莫言的作品在美国的译介为例,探讨中国文学英译的有效译介模式,以期“实现其在译入语文化尤其是西方强势文化的传播”(鲍晓英2014:6)。她指出,“译本的接受和传播受到国家外交关系、意识形态、诗学、翻译规范、赞助人、翻译政策、读者期待、传播渠道等因素的制约。文学译介要考察的不仅是翻译文本是否达到目标语国家的语言要求、文本内容是否符合目标语主流意识形态和诗学,更要看文本的传播各环节是否有效,传播往往是文学译介成功如否的关键”(同上)。以上是从大的方面着手所进行的宏观把握,有方向性的指导作用,当然也不乏具体而微的针对某一文学类型的英译策略而提出的建设性意见。韩巍在其博士论文中对平行原则下的唐诗英译研究进行了细致的探讨,他(2013:6)认为,“形式让唐诗出众,形式上的规矩让唐诗具有了美妙的声音和工整对仗的精妙词句”,并从“唐诗形式结构原则入手,从众多中西方理论探讨中抽象出‘平行原则’作为唐诗结构的关键特征”(同上)。以此认为应该把“平行原则”作为评判唐诗英译质量的标准之一。从以上论者的论述中可以得知,中国文学英译研究已经达到了很深入的程度,它已非常规范并且颇具规模。

6. 以翻译家为主体,或者以作品为中心

探讨中国文学英译的研究者往往从两个大方面进行研究:以翻译家为主体,围绕该译者的译著生发开来,主要谈论翻译家的成就与贡献;或者以作品为主,谈论该作品的英译状况、技巧等诸方面的内容,同时,在讨论该作品的英译情况时也不自觉的会在文章的论述中削弱作家的主体地位。比如王春在其博士论文中就研究李文俊的文学翻译,他指出,李文俊作为著名翻译家,他所翻译的著名作家阵容强大,比如卡夫卡、福克纳、海明威、塞林格、麦卡勒斯、艾略特、爱丽丝·门罗等,尤其是对威廉·福克纳的翻译,对中国的读者、作家的创作产生了重要影响。然而截至目前,鲜有研究者对李文俊的文学翻译进行深度研究,为此,王春试图“在一定程度上填补这一缺憾……为学界的进一步穷其精髓,提供有价值的参考”(王春2014:ⅰ)。另一个方面的研究状况主要存在于古典文学作品中,比如对《诗经》、《唐诗三百首》、《红楼梦》、《三国演义》、《西游记》、《聊斋志异》等作品的研究。这些作品要么作者众多、要么作者身份不可考甚至是集体的创作,要么就是作者一生创作中的最为知名的著作。

在众多研究文章中,几乎没有以诸如“曹雪芹作品英译研究”、“罗贯中英译研究”、“吴承恩作品在海外”、“蒲松龄英译百年研究”为题目的论文。有的是“《红楼梦》章回题目研究”、“《红楼梦》死亡委婉语及其英译”、“近十年内《三国演义》英译研究评述”、“论《三国演义》英译研究中的主要问题及建议”、“《西游记》百年英译的描述性研究”、“《西游记》中叠音拟声词及其英译探究——以詹纳尔译本为例”之类的研究。李文俊是致力于引进外国文学为目的的翻译家,而像曹雪芹、吴承恩等人是中国本土作家,层面会不一样。也有很多研究是以中国本土作家为中心展开的。比如《鲁迅诗歌英译与世界传播》、《鲁迅小说英译研究》、《试论王安忆英译作品的出版与传播》、《中国当代文学作者英译之旅》、《王蒙意识流小说的语言变异与英译》等等,这也算是目前国内研究者对中国文学英译研究时所体现的一个规律,这个规律受到作家的作品数量、作品知名度、文学类型、时代环境等综合因素的影响。

7. 存在问题与反思

中国文学英译研究种类多样,方法各异,成果迭出。一方面体现出研究者的自觉性不断增强,研究热情持续高涨,但另一方面也提示我们,必须保持敏锐的目光,看透其中存在的问题,“知己知彼,百战不殆”,惟其如此,我们才能创造出良好的研究环境,维护健康的学术生态。

相对于中国文学英译,中国文学英译研究具有一定的“滞后性”。作品首先要外译出去,经过出版、发行、接受,才谈得上对中国文学的英译研究。这种时间差提醒我们,不要急于对刚外译不久的文学作品进行研究,因为作品的传播与接受要有一个过程,这个过程会形成一种“积淀”,在这个“积淀”的过程中,国外读者的接受状况、翻译的质量问题就会逐渐显现。正所谓“日久见人心”。拉开一定的时间距离,会让研究者看的更清楚。当然,对于那些意图研究某部英译作品的翻译技巧、语词的转换得失、审美方面的削减等问题的研究者来说,可以不必在意时间差的问题。正是这种“滞后性”,使得一些质量高、外译时间短的作品,一朝一夕之内很难让外国读者口耳相传,也很难形成大的影响力,所以对其英译的研究自然也会落后一步。

从古至今,中国文学英译存在着不平衡现象,所以,中国文学英译研究也就会出现不平衡的问题。《诗经》、《史记》、唐诗宋词元曲、《红楼梦》、《水浒传》、《三国演义》、《西游记》等等,大家耳熟能详,家喻户晓。所以倾注的热情就会多很多。而诸如汉大赋、魏晋的抒情小赋以及众多文化文学经典移译得则少得可怜。中国现当代文学更是存在这个问题。据官方公布的数据显示,截止到2006年6月,中国作家协会个人会员有9301人⑧,其中作品被翻译成英文的作家有北岛、巴金、方方、古华、格非、贾平凹、金庸、马原、莫言、王安忆、王朔、阎连科、余华、张承志、张天翼、张贤亮、周立波、张抗抗、苏童、林夕、宗璞、舒婷,等等,虽然“中国当代文学在对外译介方面已经取得了一定的成效,但与当代文学创作的实际成就相比还有相当差距:目前已经译介的作家作品仅占我国当代优秀作家作品很小的比例”(李朝全2007:3)。出现这种情况的原因有很多,比如,“外国人选择翻译的中国作品为了满足其国内读者的阅读需要带有相当的片面性局限性”(同上);中国国内高水平的翻译人才不多,以致造成翻译现状的巨大空缺;翻译者在翻译市场上的报酬低廉;我国外译的文学作品的推广与宣传还有待考量等。所以,知名作品译本多,研究者众;非知名作品译本少(甚至无),研究者少,就不足奇怪了。但是,研究者的视野也必须宏大起来,而不能仅仅关注那些耳熟能详的作品,研究者还应是个发现者、探索者,对翻译界保持足够的敏感性,及时发现优秀的译本,发掘优秀的译者,给予客观公正的评价,进而推动翻译事业更进一步发展。所以,有相应的问题,就必须提出相应的对策,才能改变这种现状。

看来,中国文学英译研究现状既有可喜的一面,也有令人担忧的一面。喜在很多研究者的学术自觉性越来越高,不管是对英译作品从宏观上进行把握还是从微观上所做的论述,都能提出自己独创性的、有建设意义的见解;忧的一面是目前对中国文学英译研究的论文的质量参差不齐,并且质量上相差巨大。这也是目前整个论文写作中存在的问题,如何摆脱这些问题,还有很长的路要走。随着中国文化走出去的程度逐渐加深,随着翻译队伍不断壮大,随着中国文学英译数量的不断增长和研究者自身的学术涵养的不断厚实,特别是随着译家和研究者们的民族自信、文化自觉和翻译自觉的不断加强,中国文学英译研究势必取得更加丰硕的成果,为中国文学文化真正走出去指明方向和路径。

附注

① 《熊猫丛书》计划共翻译出版了195部文学作品。其中包括小说145部,诗歌24部,民间传说14部,散文8部,寓言3部,戏剧1部。始于1981年,止于2000年。

② 《大中华文库》工程是我国历史上首次系统地全面地向世界推出外文版中国文化典籍的国家重大出版工程,工程于1995年正式立项,计划从我国先秦至近代文化、历史、哲学、经济、军事、科技等领域最具代表性的经典著作中选出100种,由专家对选题和版本详细校勘、整理,由古文译成白话文,再从白话文译成英文。

③ 详细目录可以参考外文局民间刊物《青山在》2005年第4期所载徐慎贵“中国文学出版社熊猫丛书简况”。

④ 详细目录可参见《对外大传播》1996年2期63页。

⑤ 许渊冲在《汉英对照唐诗三百首·序》中阐释道:“三美论”是根据鲁迅在《自文字至文章》一文中所说的“意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也”而得来。所谓“美”指的是意美、音美、形美。“三化论”是根据钱钟书提出的“文学翻译的最高理想是‘化’”而得来,在此基础上把“化”字扩大为等化、浅化、深化。“三之论”是根据孔子在《论语》中所说的“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”而得来,即所谓知之、好之、乐之。“优势论”是从郭沫若提出的“好的翻译等于创作”、傅雷提出的“重神似不重形似”、其自己提出的“发挥择语优势”中分别取出一个“创”、“似”、“优”字,再加上“竞赛”二字,组成了“创优似竞赛”。“竞赛论”中的“竞赛”是包含在“艺术”中的认识论。许渊冲认为,“三美”是文学翻译的本体论,“三化”是方法论,“三之”是目的论,“艺术”是认识论。

⑥ 译事十法:一曰贴(紧贴原作),二曰换(切换自如),三曰化(吃透原文),四曰粘(前后呵护),五曰减(删减冗赘),六曰添(增字添词),七曰合(合并散句),八曰断(切断长句),九曰注(注疑释典),十曰诠(力求晓畅)。

⑦ 译事十戒:一戒言辞晦涩,佶屈聱牙;二戒死译硬译,语句欧化;三戒望文生译,不求甚解;四戒颠倒句意,不看重心;五戒前后不一,一名多译;六戒无凭无据,不查辞书;七戒格式混乱,不合规矩;八戒草率成文,不加润色;九戒抄袭拷贝,惹祸上身;十戒应付差事,不负责任。

⑧ 具体参见:http://www.chinawriter.com.cn/zxjg/

参考文献

鲍晓英.2014.中国文学“走出去”译介模式研究——以莫言英译作品美国译介为例[D].上海:上海外国语大学.

耿强.2010.文学译介与中国文学“走向世界”——“熊猫丛书”英译中国文学研究[D].上海:上海外国语大学.

韩巍.2013.平行原则下的唐诗英译研究[D].上海:上海外国语大学.

胡允恒.2013.悟与创——《译海求珠》增订版[M].北京:生活·读书·新知三联书店.

季进.2014.作为世界文学的中国文学——以当代文学的英译与传播为例[J].中国比较文学(1):27-36.

李朝全.2007.中国当代文学对外译介成就概述[N].文艺报(11-06):3.

刘华文.2005.汉诗英译的主体审美论[M].上海:上海译文出版社.

刘江凯.2011.本土性、民族性的世界写作——莫言的海外传播与接受[J].当代作家评论(4):20-33.

钱钟书.2011.钱钟书集:七缀集[M].北京:生活·读书·新知三联书店.

谢天振.2014.中国文学走出去:问题与实质[J].中国比较文学(1):1-10.

许渊冲.2000.汉英对照唐诗三百首[M].北京:高等教育出版社.

杨牧之.2007.让世界了解中国——《大中华文库》总序[J].海内与海外(06):53-55.

王春.2014.李文俊文学翻译研究[D].上海:上海外国语大学.

王建开.2013.借用与类比:中国文学英译和对外传播的策略[J].外文研究1(1):91-97.

魏源.2009.魏源集[M].北京:中华书局.

张经浩、陈可培.2005.名家名论名译[M].上海:复旦大学出版社.

郑晔.2012.国家机构赞助下中国文学的对外译介——以英文版《中国文学》(1951-2000)为个案[D].上海:上海外国语大学.

朱振武.2006.相似性:文学翻译的审美旨归——从丹·布朗小说的翻译实践看美学理念与翻译思维的互动[J].中国翻译27(2):27-31.

(责任编辑玄琰)

2015 TESOL国际研讨会通知

由TESOLAsia、TESOLInternationalJournal和上海大学外国语学院主办的2015 TESOL国际研讨会将于2015年5月14日—16日在上海大学宝山校区举行,主题是“全球化背景下的TESOL:新理论与新方法”。本次研讨会特邀国内外六位英语教育领域的知名学者Rod Ellis、Stephen Krashen、Michael Byram、文秋芳、高一虹和陈坚林作主题报告,并将邀请语言教育出版机构和学术机构的学者参会。

一、 研讨会的议题:

(1) 外语教学理论前沿

(2) 语言测试与评估

(3) 现代教育技术与英语教学

(4) 教学大纲与课程设置

(5) 中国英语教育教学改革与出路

二、 报到时间及地点:2015年5月14日报到,上海大学宝山校区乐乎新楼1号楼

三、 会议使用语言:英语

四、 会议费用:会务费1200元(学生900元);外籍参会者200美元(学生150美元)

五、 会务组联系方式:

联系人:朱音尔15021783500

徐旸18818219916

办公室电话:021-66133047

传真:021-66133058

大会筹备组邮箱:tesolshu2015@hotmail.com

通讯地址:上海市宝山区上大路99号上海大学外国语学院

邮编:200444

网址:http://shf.shu.edu.cn

热忱欢迎国内外学者参会!

上海大学外国语学院

2015 年1月4日