寓教于“行”:二语教师在修正性反馈中的非言语行为

2015-12-24王伟清,唐伟玲

寓教于“行”:二语教师在修正性反馈中的非言语行为

王伟清唐伟玲

(湘潭大学,湘潭市,411105)

摘要:在二语课堂中,非言语行为普遍存在。本研究以课堂观察和刺激性回忆采访为研究工具,探讨了二语教师在给学生修正性反馈时产生的非言语行为及其对学生接纳行为的影响。结果表明,在507个语段中,60.2%含有教师的各种手势、头部动作、面部表情、多部位肢体动作以及混合型非言语行为等,其中出现频率最高的是混合型非言语行为,其次是头部动作和指示型手势。语段分析表明,当教师反馈中含有非言语行为时,学生会产生更多的接纳行为。学生的刺激性回忆进一步揭示,教师非言语行为有助于学生对修正性反馈的理解。

关键词:非言语行为,修正性反馈,接纳行为

[中图分类号]H319

doi[编码] 10.3969/j.issn.1674-8921.2015.01.007

作者简介:王伟清,湘潭大学外国语学院副教授、博士。主要研究方向为二语习得和聚焦语言形式教学。电子邮箱:wangweiq@xtu.edu.cn

唐伟玲,湘潭大学外国语学院研究生。主要研究方向为应用语言学。电子邮箱:984213296@qq.com

*本文受湖南省教育厅项目“英语教师在三种互动教学模式下的非言语行为研究”(编号11C1245)的支持。

1. 研究背景

非言语行为指人们在交际过程中产生的各种行为元素(Halletal. 2005;Jungheim 2001),如面部表情、手部动作、身体姿态等。非言语行为和言语行为并不是两个对立的概念;相反,两者之间存在紧密的联系。McNeill和Duncan(2000)认为,非言语行为和言语行为是意义表达的两种模式,是同一过程的两个方面。Stam(2006)进一步指出,当非言语行为与语言表达同一意义时,两者是平行关系;当非言语行为表达的是存在于说话者头脑中但未用语言表达出来的信息时,两者是互补关系。因此,非言语行为与语言一样,是一种重要的交际手段。

对倾听者而言,非言语行为可以帮助他们理解所听到的信息,领会语言没有表达出来的意思。在二语课堂上,学生接收的信息主要是通过二语传递的,理解起来难免有一定的困难。因此,非言语行为在二语课堂上尤为重要。有趣的是,“非言语行为在二语习得界受到的关注少得令人吃惊”(Gullberg 2010:75),“极少有人阐释过它与二语习得的联系”(McCafferty 1998:94),因而相关研究直到近年才慢慢发展起来。

学界对二语教师非言语行为关注得最多的问题之一是其类别。关于这个问题,有两项研究比较著名:Allen(2000)和Lazaraton(2004)。前者分析了一位西班牙语教师在课堂教学中出现的各种非言语行为,包括已被人们广泛接受的手势(emblem)、用来调节语言交流双方听、说节奏的动作(regulators)、情感展示(affect displays)、碰触(haptics)和体距(proxemics)等。这些结果表明二语教师的课堂非言语行为非常丰富。因此,Allen认为,要充分理解二语教师的教学活动,我们有必要进行更多类似的研究。后者考察的是一位ESL(英语为第二语言)教师在给学生解释动词词义时产生的非言语行为。结果表明,在150分钟的课堂教学中,这位老师产生了大量非言语行为,如McNeill(1992,2005)提出的各种手势语、全身各个部位都参与的肢体语言等。据此,Lazaraton认为,非言语行为是教师的基本教学策略之一,也是二语习得研究领域一个不可忽略的组成部分。国内学者对外语教师非言语行为也做了一定的归类(如关英明、刘晶晶2008;林燕燕2008;郑三粮2007)。与国外学者不同的是,国内学者在讨论教师非言语行为的类别时大多没有提供实证依据。

除教师非言语行为的类别之外,人们更加关注的是二语教师非言语行为对学生学习产生的影响。Belhiah(2013)在最近的一项研究中考察了一位ESL教师的手势语在解释词义时所起的作用。通过细致的分析,Belhiah发现该教师的手势能够强化语言信息、减少词项的歧义、过渡和连接话轮等。Smotrova和Lantolf(2013)报道了一项类似的研究。通过分析两位英语为外语的教师与其学生的课堂对话,他们发现两位教师在给学生解释词义时,常常用手势补充语言信息的不足,以加深学生对知识的理解。Faraco和Kida(2008)也研究了教师在授课过程中产生的非言语行为对课堂教学的影响。与前两项研究不同的是,他们在分析学习序列(learning sequence)时发现,教师的非言语行为对学生学习的影响既可能是积极的也可能是消极的。因此,他们提醒老师们在课堂上要注意非语言信号的正确使用。国内学者对教师非言语行为教学效果的研究多为理论探讨,认为非言语行为有利于教师更好地传达信息、吸引学生的注意力、活跃课堂气氛等(如关孜慧2004;蒋俊梅2007;杨晓琼2011)。

尽管国内外学者对二语教师非言语行为进行了一定的探讨,但还存在一些缺陷。首先,从研究数量上看,这方面的实证研究还远远不够。国内的相关研究几乎全部为理论思辨;而国外在这方面起步也较晚,成果数量也不多。其次,从研究进行的教学背景看,现有的实证研究大多在教师解释词义的教学活动中进行,其他课堂活动很少涉及。以纠错活动为例,在二语课堂上,教师往往要给学生提供修正性反馈,相关研究数不胜数。然而,研究没有一项是专门以教师纠正学生语言错误的教学活动为背景的。最后,从研究方法上看,现有研究多以会话分析为手段,方法比较单一,量化分析比较少见。没有一项从统计学意义上分析教师非言语行为的出现频率、分布情况及其对教学效果的影响。鉴于以上三点,本研究以师生互动中的纠错活动为背景,以课堂观察和刺激性回忆采访为研究工具,结合质化和量化分析,考察二语教师在为学生提供修正性反馈时产生的非言语行为及其对教学效果的影响。

需要特别指出的是,本研究涉及一个重要的概念:学生的接纳行为(uptake),即教师为学生提供反馈信息之后学生对教师反馈作出的口头回应(Lyster & Ranta 1997)。接纳是一种随机的话语行为,学习者对教师反馈有可能作出回应,也有可能不作出任何回应。因此,接纳具有随意性,接纳行为的产生不等于习得的产生;接纳行为的缺失也不等于习得没有产生(Williams 2001)。但是,接纳是研究教师反馈的一种重要的可视性资源(Nabei & Swain 2002),因此被广泛应用于教师反馈研究中(如:Choi & Li 2012;Ellisetal. 2001;Heift 2010;Llinares & Lyster 2014;Loewen 2004,2005;Lyster & Ranta 1997;Panova & Lyster 2002)。很多学者主张根据学习者的接纳行为判断其是否注意到教师反馈。Lightbown(1998:193)认为,当学习者接收教师反馈后重新表述自己要表达的意思时,“我们有理由相信他注意到了自己的错误表述和正确表述之间的差异”。Loewen和Philp(2006:542)在讨论接纳行为和学习者对重铸反馈的注意之间的关系时指出,“当学习者产生成功的接纳行为时,说明他们注意到了教师对其语言错误的重铸”。接纳还被认为是促进习得产生的因素之一。Ellis等(2001)阐述了两点理由。第一,学习者回应教师反馈的过程也是练习相关语言形式的过程,并促进相关知识的自动化。第二,学习者接收教师反馈之后,往往会试图纠正自己的语言错误,从而产生新的语言输出。由于新的语言输出是教师反馈推动的结果,我们可以视其为一种强制性输出,而强制性输出可以通过实现其注意功能、验证假设的功能和元语言功能促进学生的二语习得(见Swain 2005)。因此,学生的接纳行为至少可以为习得的产生创造有利条件。

笔者认为,从方法论上讲,接纳作为衡量学生对教师反馈关注度和教师反馈效果的标准尽管有一定的局限性,但也有一些优势。首先,与有声思维(think-aloud protocol)不同,接纳行为是话语交流的一部分,不要求学习者停止手头的任务以描述心中所想,因此不会干扰其学习过程进而影响其最终的学习效果或研究者的测试结果。另外,接纳行为是在交流过程中产生的,因此不会像回顾性访谈(retrospective interview)那样存在记忆流失的问题,而且可以避免研究对象为了迎合研究者而提供一些不真实的信息。因此,本研究把学生的接纳行为作为考察教师非言语行为教学效果的标准。具体的研究问题是:(1)ESL教师在修正性反馈中是否会产生非言语行为?如果是,会产生什么样的非言语行为?(2)ESL教师在修正性反馈中的非言语行为对学生的接纳行为有何影响?

2. 研究方法

2.1研究对象

本研究在美国一所综合性大学的英语培训中心进行,共有8位老师和9个班(其中一位老师带了两个平行班)参加。老师中有6位是女性,2位是男性,教学经验从1.5年到37年不等。在本研究进行期间,有4位老师拥有TESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages)硕士学位,2位老师拥有小学和中学教师证书,1位老师拥有TEFL(Teaching English as a Foreign Language)证书,1位老师正在攻读硕士学位。作为研究对象的学生一共117名,主要来自中国、韩国、日本、俄罗斯、沙特阿拉伯等。平均年龄约20.4岁,学英语时间平均为7.3年,英语水平为中等。

2.2研究工具

采用的第一种研究工具是课堂观察。课堂观察“使研究人员得以收集某种特定的外语或二语环境中所发生的事情、人与人之间的交流,以及人们使用语言的方式等细节”(Gass & Mackey 2007:165)。观察期间,研究者的主要任务是管理录音和录像器材以及作笔记。为了清晰地录下老师和学生之间的对话,每位老师配备了一个麦克和一支录音笔。另外,为了记录老师的非言语行为,我们在指定地点安装了高清摄像机。

刺激性回忆采访(stimulated recall interview)是本研究采用的另一种研究工具。在这种特殊的采访中,研究人员为受访者提供一定的线索,帮助他们回忆在采访进行之前的某个活动中产生的心理活动。本研究希望通过对学生的采访,从学生的角度来看待这个问题,从而更深入、更全面地了解教师非言语行为的作用。为避免记忆的流失,所有采访都在课堂观察之后尽可能短的时间内完成。在采访过程中,学生应邀观看一些包括教师修正性反馈和非言语行为的课堂录像片段,并针对这些片段回忆自己当时的感受。期间我们未提任何诱导性问题,而只是简单地询问“What were you thinking then?”

2.3研究步骤

在征得老师和学生的同意之后,我们在每个教室里作了四到六次课堂观察。每次录像之后,首先把录像内容转录成文字,并再三进行比对,以避免漏录或错录;遇到师生对话不清晰的地方则借助录音文件进行确认。转录完成后,我们分离出含有教师修正性反馈的语段(修正性反馈语段的主要组成部分为:学生含有一个或多个语言错误的二语输出,教师对学生语言错误的修正性反馈,学生对教师反馈的接纳。其中学生的接纳行为可能出现也可能不出现),接着选出一些声音和图像都比较清晰的语段进行剪辑,最后根据录像内容邀请学生观看这些视频,对他们进行刺激性回忆采访。

2.4数据分析

课堂观察和刺激性回忆采访完成之后,我们分析了三类数据:教师的非言语行为、学生的接纳行为和学生的刺激性回忆。为了保证分析的可靠性,我们随机抽选出11.5%的数据并邀请另一位二语领域的专业人士进行分析,两次分析的结果重合率为90.3%,kappa系数为0.724。

教师的非言语行为。在提取了所有含教师修正性反馈的语段后,我们以McNeill(1992,2005)的手势分类法为基础,把教师的非言语行为归为九类,具体有:标志型手势(呈现具体事物或动作的手部动作)、隐喻型手势(象征某个抽象概念的手部动作)、指示型手势(指向某个物体或方位的手部动作)、节拍型手势(手部上下或前后简单摆动的动作)、约定俗成型手势(广为人们接受、带有文化特色的动作)、头部动作(点头、摇头或把头偏向某个方向等动作)、面部表情(面部表情的变化,如蹙眉、抿嘴等)、多部位肢体动作(涉及到多个肢体部位的动作);混合型非言语行为(一种以上非语言信号的混合使用)。

学生的接纳行为。根据Loewen(2004)的分类方法,我们把学生对教师反馈的接纳情况分成两大类:有接纳行为和无接纳行为。有接纳行为指的是学生听到教师的修正性反馈后重复教师的话、进行自我修正等;无接纳行为指的是学生对教师给出的修正性反馈没有任何口头回应。

学生的刺激性回忆。根据学生刺激性回忆的内容,我们甄选出所有与教师的非言语行为相关的评论并分析了其性质。

3. 结果

3.1教师非言语行为的出现频率和分布情况

为方便说明,我们将把带两个平行班的老师看成两个独立的研究对象:T1和T2。

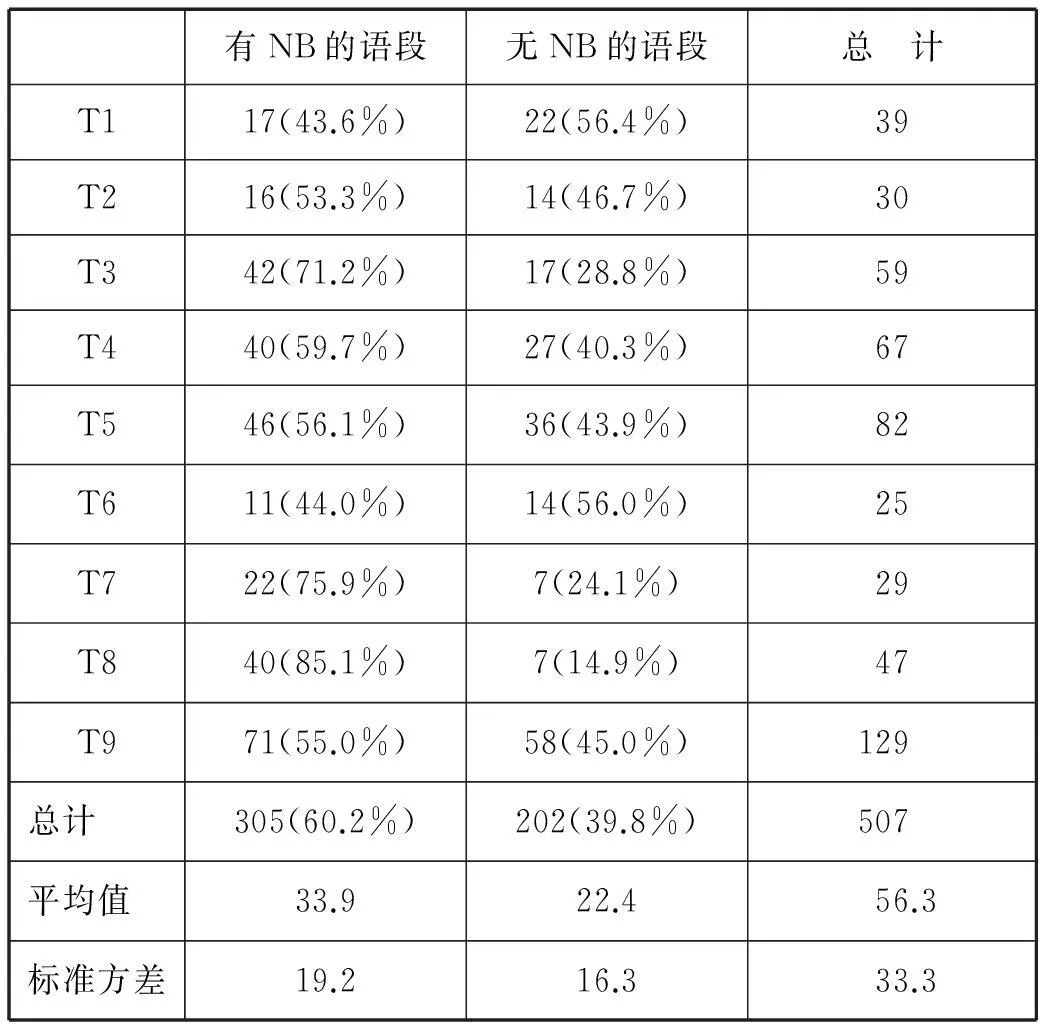

表1反映的是老师在给学生修正性反馈时产生非言语行为的频率。总体来说,在507个语段中,60.2%含有非言语行为(平均值33.9,标准差19.2)。具体而言,在九位老师中,有七位产生非言语行为的频率超过了50%,其中第八位老师的频率高达85.1%。第一位老师与第六位老师产生非言语行为的频率虽然不如其他老师高,但也接近50%(分别为43.6%和44.0%)。

表1 教师非言语行为出现的频率

*T=教师;NB=非言语行为

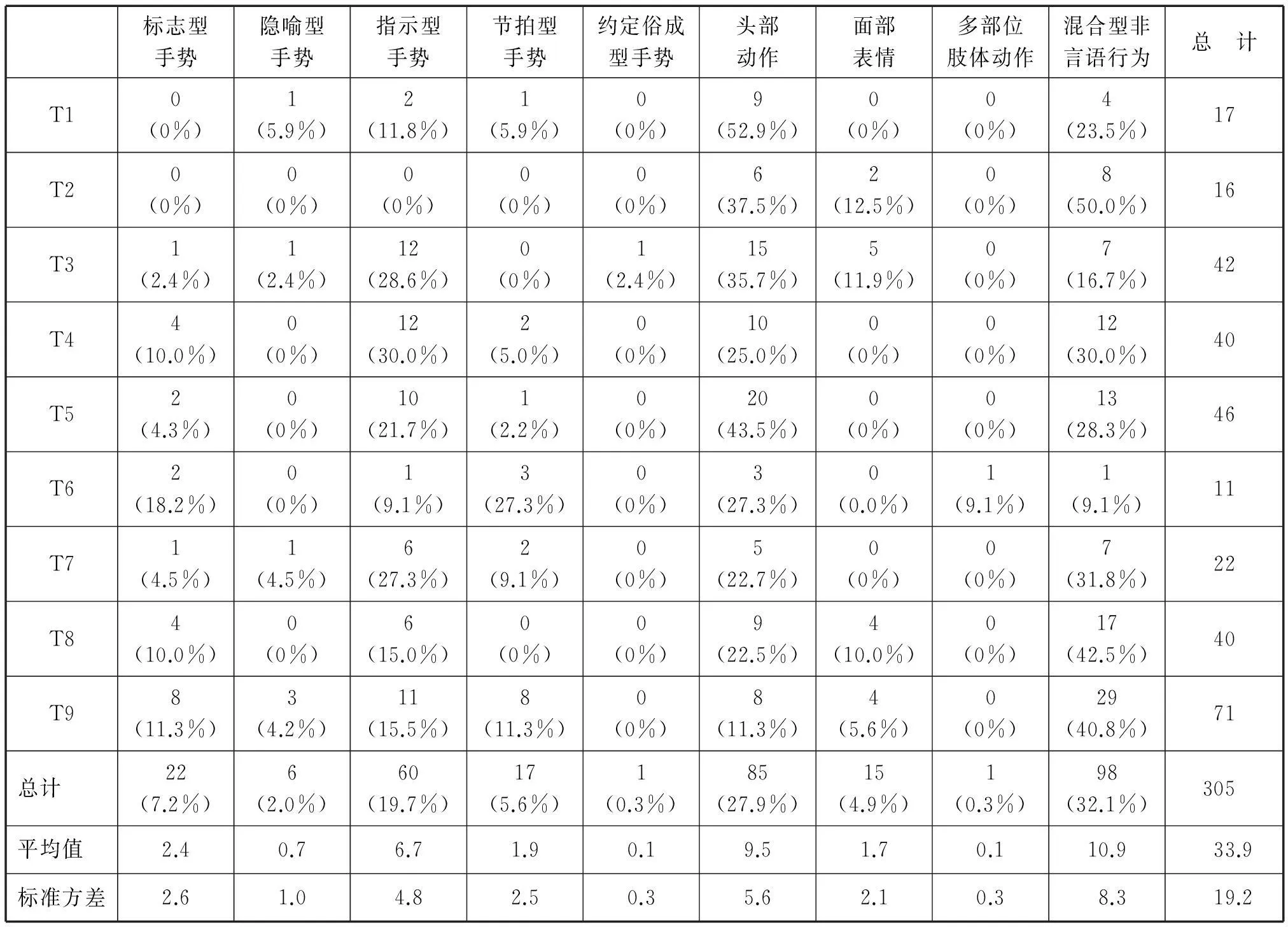

表2说明的是各种不同类型的非言语行为出现的频率。尽管老师与老师之间存在一定的差异,但总体来看,出现频率最高的是混合型非言语行为(百分比32.1%,平均值10.9,标准差8.3),其次是头部动作(百分比27.9%,平均值9.5,标准差5.6)和指示型手势(百分比19.7%,平均值6.7,标准差4.8)。

表2 不同类型的教师非言语行为出现的频率

*T=教师

3.2教师非言语行为对学生接纳行为的影响

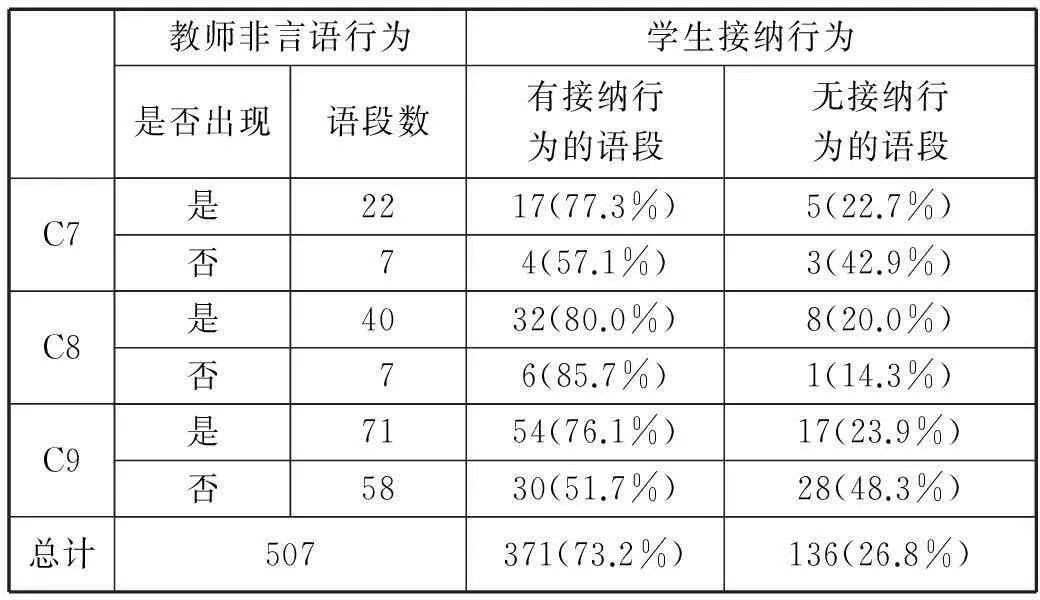

表3说明的是老师的非言语行为与学生对其反馈的接纳之间的关系。在九个班中,七个班的学生对含有教师非言语行为的反馈作出了更多的回应,尤其是班级3、班级7和班级9。在这三个班中,老师有非言语行为和无非言语行为时学生接纳行为的百分比差值超过了20.0%。

表3 教师非言语行为与学生接纳行为的频率

(续表)

*C=Class

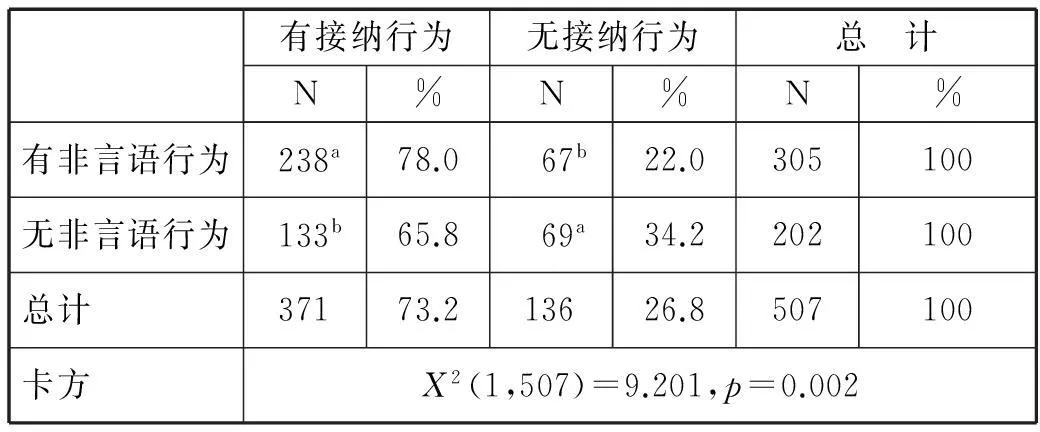

表4是我们对教师的非言语行为与学生的接纳行为进行归总之后进行卡方检验得到的结果。概括地说,教师产生非言语行为与否与学生对其反馈回应与否是紧密相关的(p=0.002)。当教师反馈中含有非言语行为时,学生产生接纳行为的可能性比教师不产生非言语行为时要大(调整后标准化残差分别为±3.0)。

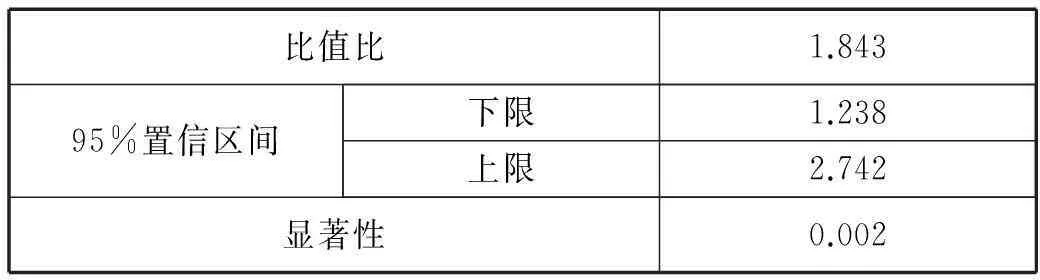

表5是教师产生和不产生非言语行为时学生接纳行为的比值比分析结果。从表中可以看出,教师有非言语行为时学生产生接纳行为的可能性是教师无非言语行为时的1.843倍(95% CI=1.238-2.742,p=0.002)。

表4 教师非言语行为与学生接纳行为的卡方检验

a调整后标准残差=+3; b调整后标准残差=-3。

4. 讨论

4.1研究问题一

表1中的数据表明,参与本研究的所有老师都在纠正学生的语言错误时产生了非言语行为。像Allen(2000)和Lazaraton(2004)发现的那样,非言语行为确实是二语教师教学策略库的重要组成部分,是二语教师向学生传递信息的重要途径。需要指出的是,Allen(2000)在其研究中没有作任何量化分析,因此无法直接与本研究进行比较,而Lazaraton(2004)的研究对象产生非言语行为的频率为77.8%,高于本研究中教师产生非言语行为的总频率(60.2%)。这一差别可能源于两项研究不同的数据源。Lazaraton的数据来自一位老师解释动词词义的教学活动,动词往往很容易用肢体语言表现出来,因此该老师可能更倾向于运用各种非言语行为帮助口头解说。而本研究的数据源更为广泛。除动词外,老师们的反馈还涉及到许多比动词更难用肢体语言表现出来的内容,如副词和语法规则等。他们的教学活动也更多样化,包括阅读、写作、口语、听力、语法等。在某些课上,比如写作课,非言语行为出现的几率往往低于解释词义的教学活动,从而从总体上降低了本研究中教师非言语行为出现的频率。由此可见,二语教师非言语行为出现的频率在很大程度上取决于授课内容。

表2中的数据表明,参加本研究的老师产生了标志型手势、隐喻型手势、指示型手势、节拍型手势、约定俗成型手势、头部动作、面部表情、多部位肢体动作和混合型肢体语言等九种非言语行为,这进一步证明二语教师的课堂非言语行为非常丰富。然而,这些非言语行为与Allen(2000)和Lazaraton(2004)等研究中发现的非言语行为不尽相同。这主要是因为三项研究对非言语行为采用的分类方法不同。本研究主要采用McNeill(1992)的手势分类法,并对手势之外的非言语行为作了归类;Allen采用的主要是Ekman & Friesen(1969)和Burgoon等(1989)的非言语行为分类法;Lazaraton虽然也主要采用McNeill(1992)的手势分类法,但对手势以外的非言语行为没有作明确分类。

在九种非言语行为中,混合型非言语行为出现频率最高。这也许是因为混合使用多种非语言信号比单一使用某种非语言信号能帮助老师更好地说明问题。头部动作的高出现率则可以用Swain(1985,1995,2005)的语言输出假说(Output Hypothesis)来解释。在二语课堂上,学生输出语言时经常会试图验证自己对某一语言现象的假想。在这种情况下,老师提供反馈时往往会通过点头或摇头对其假想予以肯定或否定。至于指示型手势,其出现频率相对较高可能是因为它是二语教室里一种常见的用来调整交流对象的方式(Allen 2000)。

4.2研究问题二

表3表明,大部分情况下,当教师反馈中含有非言语行为时,学生会更积极地回应老师提供的反馈信息。表4和表5中卡方检验和比值比分析的结果也证明了这一点(x2=9.201,p=0.002,OR=1.843)。根据Ellis等(2001)的观点,虽然接纳的产生并不一定意味着习得的产生,但它至少表明学生可能注意到了自己的语言问题,而且在回应老师的过程中试图纠正自己的语言错误,给自己创造了练习正确语言形式的机会。因此,教师的非言语行为的确像Belhiah(2013)、Smotrova和Lantolf(2013)等人发现的那样,可以优化二语课堂的教学效果。

那么,为什么学生会对含有教师非言语行为的反馈做出更多的回应呢?从注意力的角度讲,非言语行为拥有有声语言所没有的视觉效果,而视觉刺激可以使语言具体化、形象化,从而吸引学习者更多的注意力(Hostetter & Alibali 2004),为接纳行为的产生创造条件。从理解的深度看,如前所述,非言语行为和言语行为是意义表达的两种模式, 是同一过程的两个方面(McNeill & Duncan 2000)。当教师同时使用语言和非言语行为解释某一语言现象时,学生同时接收语言传达的信息和非言语行为传达的信息,从而加强对教师反馈的理解,最终产生更多的接纳行为。

学生对课堂活动的回忆证实了我们的推测。在刺激性回忆采访中,有九位学生明确地提到了老师的非言语行为给他们的学习带来的好处。

(1) Maj: Before this class, I don’t know it’s Chinese food. And I don’t understand what Leh says. And then when she used eh (打老师做过的手势) inside...And when Leh used this, I understand. What’s the name of this? Gesture? Yeah, it’s useful,useful for people, for students to understand. I think it’s important to education.

(2) Rouf: From his description I could see “disheartened” means something like depressed. I could guess that from his facial expression.

在第一个例子中,老师用手势说明“dumpling”是一种外面裹皮里面包馅的食物。受访学生看了录像之后不但重复了老师的手势,还讲述了手势的作用,并且用“useful”和“important”两个词来形容它。除此之外,他还将手势的作用由一堂课扩展到整个教学活动,由自己一个人的感受扩展到其他学生身上。在第二个例子中,虽然受访学生没有像第一位学生那样强调教师非言语行为的重要性,但他指出自己能够猜到“disheartened”的词义是因为借助了老师的面部表情。因此,这个学生的话也证明教师的非言语行为在特定情况下有助于学生对语言信息的理解。

在采访中,有些学生虽然没有明确提到老师的非言语行为,但他们重复了老师曾经在课堂上做过的动作。还是以上面提到的“dumpling”释义为例。另一位学生看完录像后说了下面一段话:

(3) Nasa: I wanted to go to Chinese restaurant to try because I didn’t understand, but I understood vegetable inside the...(用手比划饺子皮和馅)

在这段话中,虽然受访学生只是重复了老师的动作,而且表示他需要通过品尝饺子才能真正明白它是什么东西,但他理解了老师通过手势说明的那一部分意思,即“dumpling”这种食物有皮和馅。尽管他没有说这是老师做手势的结果,但我们能推断出老师的手势对他的理解起了一定的作用。以下是另一位学生重复老师的非言语行为的例子。

(4) Ye: Yes, because he said the rash makes this in your body (用手做挠痒的动作), I thought about mosquito bites because mosquitoes bite you and it will make like this (再次用手做挠痒的动作). But she, he said no, not the same thing, maybe a kind of disease (用手比划瘙痒的区域扩大), but I can’t understand what is the specific disease he was talking about. I know what he mean, but I can’t explain by English.

在录像中,老师用了挠痒和比划瘙痒区域扩大的动作解释“rash”一词的意思。同样,受访学生没有明确地说老师的手势对她理解这个词有没有帮助,但她也重复了老师在课堂上做过的动作。这说明该生注意到了老师的非言语行为,而且这些行为可能对她理解生词起到了积极的作用。

教师在修正性反馈中的非言语行为可以促使学生产生更多的接纳行为。如果接纳行为确实像Lightbown(1998)、Loewen和Philp(2006)等人指出的那样,可以用来判断学生是否注意到教师的语言信息,而且确实像Ellis等人(2001)认为的那样,可以促进习得的产生,那么,上述发现表明教师的非言语行为确实可以对学生的学习产生积极影响。根据Krashen(1985)的输入假说,输入是二语习得产生的必要条件。不管是Krashen本人还是其他学者在阐述“输入”这一概念时,主要是指语言输入。根据本研究的发现,我们斗胆提出,输入假说中的“输入”也可以是非言语行为。当非言语行为与语言共同表达同一意义时,语言构成的输入和非言语行为构成的输入共同作用于学习者的认知系统;当非言语行为补充表达语言所没有表达的意思时,非言语行为构成的输入单独作用于学习者的认知系统。我们认为,把传统的“输入”概念扩展到非言语行为可以丰富输入假说的内容,具有重要的理论价值。

5. 结语

参与本研究的老师在给学生修正性反馈时产生了多种多样的非言语行为。这些行为往往能促使学生对教师反馈作出更积极的回应,帮助学生理解老师提供的语言信息。因此,二语教师可以在教学中适当地利用非言语行为优化教学效果。本研究进一步表明二语教师非言语行为是二语教学活动的一个重要方面,应该得到足够的重视。近年来,我国的教师非言语行为研究日益增多,但总的来说还处于边缘位置,相关文章在我国语言类权威期刊上非常少见。另外,虽然不少学者从理论上阐述了教师非言语行为对课堂教学的优化效果,但在我国外语教学环境中进行的实证研究少之又少。我们认为,要改变这种现状,必须把教师非言语行为与其他社会群体的非言语行为区分开来,认清其特殊性质和教学功能,并以开放的姿态接受相关研究成果,而不是草率地将它归为交际学或其他学科的内容,并冠以“陈词滥调”的帽子。此外,我们还应在借鉴国外学者研究经验的同时,探讨新的研究课题和研究路子,设计科学、合理、适合我国外语教学环境的研究方法。

参考文献

Allen, L. Q. 2000. Nonverbal accommodation in foreign language teacher talk [J].AppliedLanguageLearning11(1): 155-76.

Belhiah, H. 2013. Using the hands to choreograph instruction: On the functional role of gesture in definition talk [J].TheModernLanguageJournal97(2): 417-34.

Burgoon, J., D. B. Buller & W. G. Woodall. 1989.NonverbalCommunication:TheUnspokenDialogue[M]. New York: Harper & Row.

Choi, S. Y. & S. Li. 2012. Corrective feedback and learner uptake in a child ESOL classroom [J].RELCJournal43(3): 331-51.

Ekman, P. & W. V. Friesen. 1969. The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and coding [J].Semiotica1: 49-98.

Ellis, R., H. Basturkmen & S. Loewen. 2001. Learner uptake in communicative ESL Lessons [J].LanguageLearning51(2): 281-318.

Faraco, M. & T. Kida. 2008. Gesture and the negotiation of meaning in a second language classroom [A]. In S. G. McCafferty & G. Stam (eds.).Gesture:SecondLanguageAcquisitionandClassroomResearch[C]. London: Routledge. 280-97.

Gass, S. & A. Mackey. 2007.DataElicitationforSecondandForeignLanguageResearch[M]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Gullberg, M. 2010. Methodological reflections on gesture analysis in second language acquisition and bilingualism research [J].SecondLanguageResearch26(1): 75-102.

Hall, J. A., E. J. Coats & L. S. Labeau. 2005. Nonverbal behavior and the vertical dimension of social relations: A meta-analysis [J].PsychologicalBulletin131(6): 898-924.

Heift, T. 2010. Prompting in CALL: A longitudinal study of learner uptake [J].TheModernLanguageJournal94(2): 198-216.

Hostetter, A. B. & M. W. Alibali. 2004. On the tip of the mind: Gesture as a key to conceptualization [A]. In K. Forbus, S. Gentner & T. Regier (eds.).ProceedingsoftheTwenty-SixthAnnualConferenceoftheCognitiveScienceSociety[C]. Chicago: Erlbaum. 589-94.

Jungheim, N. O. 2001. The unspoken element of communicative competence: Evaluating language learners’ nonverbal behavior [A]. In T. Hudson & J. D. Brown (eds.).AFocusonLanguageTestDevelopment[C]. Hawaii: University of Hawaii at Manoa. 1-34.

Krashen, S. 1985.TheInputHypothesis:IssuesandImplications[M]. Oxford: Pergamon.

Lazaraton, A. 2004. Gesture and speech in the vocabulary explanations of one ESL teacher: A microanalytic inquiry [J].LanguageLearning54: 79-117.

Lightbown, P. 1998. The importance of timing in focus on form [A]. In C. Doughty & J. Williams (eds.).FocusonForminClassroomSecondLanguageAcquisition[C]. Rowley: Newbury House. 177-96.

Llinares, A. & R. Lyster. 2014. The influence of context on patterns of corrective feedback and learner uptake: A comparison of CLIL and immersion classrooms [J].TheLanguageLearningJournal42(2): 181-94.

Loewen, S. 2004. Uptake in incidental focus on form in meaning-based ESL lessons [J].LanguageLearning54(1): 153-88.

Loewen, S. 2005. Incidental focus on form and second language learning [J].StudiesinSecondLanguageAcquisition27: 361-86.

Loewen, S. & J. Philp. 2006. Recasts in the adult English L2 classroom: Characteristics, explicitness, and effectiveness [J].TheModernLanguageJournal90(4): 536-56.

Lyster, R. & L. Ranta. 1997. Corrective feedback and learner uptake: Negotiation of form in communicative classrooms [J].StudiesinSecondLanguageAcquisition20: 37-66.

McCafferty, S. G. 1998. Nonverbal expression and L2 private speech [J].AppliedLinguistics9: 73-96.

McNeill, D. 1992.HandandMind:WhatGesturesRevealaboutThought[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

McNeill, D. 2005.GestureandThought[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

McNeill, D. & S. D. Duncan. 2000. Growth points in thinking-for-speaking [A]. In D. McNeill (ed.).LanguageandGesture[C]. Cambridge: Cambridge University Press. 141-61.

Nabei, T. & M. Swain. 2002. Learner awareness of recasts in classroom interaction: A case study of an adult EFL student’s second language learning [J].LanguageAwareness11(1): 43-63.

Panova, I. & R. Lyster. 2002. Patterns of corrective feedback and uptake in an adult ESL classroom [J].TESOLQuarterly36(4): 573-95.

Smotrova, T. & J. P. Lantolf. 2013. The function of gesture in lexically focused L2 instructional conversations [J].TheModernLanguageJournal97(2): 397-416.

Stam, G. 2006. Thinking for speaking about motion: L1 and L2 speech and gesture [J].IRAL44: 145-71.

Swain, M. 1985. Communicative competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development [A]. In S. Gass & C. Madden (eds.).InputinSecondLanguageAcquisition[C]. Rowley: Newbury House. 235-53.

Swain, M. 1995. Three functions of output in second language learning [A]. In G. Cook & B. Seidlhofer (eds.).PrincipleandPracticeinAppliedLinguistics:StudiesinHonourofH.G.Widdowson[C]. Oxford: Oxford University Press. 125-44.

Swain, M. 2005. The output hypothesis: Theory and research [A]. In E. Hinkel (ed.).HandbookofResearchinSecondLanguageTeachingandLearning[C]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 471-84.

Williams, J. 2001. The effectiveness of spontaneous attention to form [J].System29: 325-40.

关英明、刘晶晶.2008.论体态语在对外汉语教学中的运用[J].沈阳师范大学学报(2):154-55.

关孜慧.2004.非语言符号的信息功能[J].外语与外语教学(7):16-18.

蒋俊梅.2007.课堂教学中非言语行为的特点与功能[J].教学与管理(12):70-72.

林燕燕.2008.非言语行为在外语教学中的双重意义[J].广西民族大学学报(哲社版)(S2):102-03.

杨晓琼.2011.国外手势与二语习得关系研究的进展[J].外国语文(3):89-93.

郑三粮.2007.非言语行为在二语教学中的应用[J].教育评论(2):92-94.

(责任编辑吴诗玉)