基于博弈论视角的高校毕业生就业诚信问题研究

2015-12-23于大川

于大川

(广东金融学院社会保障研究所,广东 广州510521)

高校毕业生在就业过程中的诚实守信是就业市场良性发展和毕业生顺利就业的关键。 中共中央颁布的《公民道德建设实施纲要》中明确将“诚信”作为公民基本的道德规范。 在当前就业压力巨大的背景下,探究高校毕业生就业失信行为的深层次原因,规范高校毕业生的就业行为,对构建公开公平、竞争有序的劳动力市场,实现社会的和谐发展有着不可估量的作用。

一、高校毕业生就业诚信缺失现象及影响

诚信通常被定义为“诚实而守信”,是人类文明的重要特征,也是市场经济条件下人们进行社会活动的基本行为准则[1]。 随着高等教育由“精英教育”向“大众教育”的转变,高校毕业生的就业问题凸显。 就业压力之下,为了能进入社会精英岗位,部分思想上和现实中没有准备成熟的高校毕业生便开始寻求公平竞争之外的诸多方法,高校毕业生的就业诚信问题凸显。

目前高校毕业生就业过程中的诚信缺失行为主要表现在以下一些方面:书写就业推荐材料的弄虚作假行为;各种就业证书的“克隆”;各种职务的“加官进爵”;面试时的不诚实行为;就业过程中的“骑牛找马、一女多嫁”,重复签约,恶意违约行为等[2]。

高校毕业生的诚信缺失行为不仅损害了大学生自身的形象,并且影响了学校在社会上的声誉[3]。 同时也增加了用人单位的招聘成本, 使用人单位错过了选才机会,直接损害了用人单位的利益。 有的用人单位为了确保引进的人才不是庸才,往往要通过种种途经对高校毕业生进行反复地核实,招聘成本增大。高校毕业生的诚信缺失行为还会影响其他毕业生选择的机会, 挤占其他毕业生的就业岗位,导致高校毕业生就业市场的混乱无序。受到高等教育的大学生应该是社会中诚实守信的典范和楷模,如果高校毕业生在求职的过程中缺失诚信,则必定会引发整个社会的诚信危机, 阻碍市场经济体制下社会诚信制度的构建[4]。

二、博弈论视角下的高校毕业生就业诚信问题解析

与经济学理论中的“经济人”假设相同,博弈论对市场经济中参与者的基本假定为:人是理性的。所谓理性人是指他在进行策略选择时是以个人的利益最大化为目标的。但与经济学理论假设不同的是,博弈论强调市场经济中的人们的行为是相互影响的, 个体之间的信息是不对称的[5]。 个人效用函数不仅依赖于他自己的选择,而且依赖于他人的选择,个人的最优选择是其他人选择的函数。可以说, 博弈论研究的是在存在相互外部经济条件下的个人选择问题。因此,我们可以借助于博弈论的理论模型来分析高校毕业生就业市场中的许多现象。

(一)一个沮丧的结果

假设有A 和B 两个毕业生(如果认为A 是某个毕业生,我们可以将B 看作是其他剩余毕业生的全体)进行就业行为。假定每个毕业生都有两种可选择的策略:诚信和失信。在这个非合作静态博弈过程中,双方都知道对方可能采取的所有策略 (即参与人的行动集合为共同知识),但却并不能确切知道对方在每次的决策中的具体策略,双方都要寻求自己的最大利益。

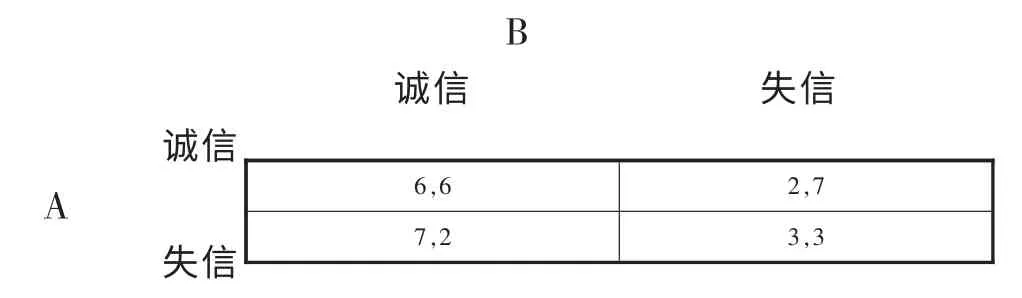

博弈过程中的收益原则可以确定为:(1)当双方都选择诚信就业时,博弈双方的收益各为6;(2)当双方都选择失信时,双方的收益各为3;(3)当一人诚信而一人失信时,诚信方所得净收益为2,而失信方所得净收益为7。博弈双方不同策略组合下的支付矩阵如表1 所示。

表1 毕业生A、B 博弈支付矩阵

这个简单的支付矩阵就是博弈论中“囚徒困境”理论的具体运用。 分析这个简单的博弈中博弈双方的收益我们会发现,给定毕业生A 诚信的情况下,B 的最优策略是失信,因为在A 选择诚信的情况下,B 选择失信的净收益(为7)比选择诚信的净收益(为6)多1 个单位的收益。同样,给定B 诚信的情况下,A 的最优战略也是失信。 也就是说,不论对方如何决策,个人选择失信的净收益总是大于选择诚信时的净收益,因此,这个博弈中存在唯一的纳什均衡(失信,失信),A 选择失信,B 也选择失信。

这是一个令人沮丧的结果, 也深刻说明了个人理性与集体理性的矛盾。 如果双方都选择诚信总共可以带来12 个单位的收益, 而双方都失信仅有6 单位的收益,而且是各个战略组合中总收益最低的。 很显然,(诚信,诚信)的策略组合无论是对于参与人还是社会效率都是最好的,我们称之为帕累托改进。 那么,这种帕累托改进的结局是否会实现呢?在上述交易规则和收益原则条件下,这个帕累托改进是办不到的,因为它不满足个人理性要求,(诚信,诚信)不是纳什均衡。换个角度来看,即使两个毕业生在决策之前达成了一个协议(共同守信),这个协议也没有用,因为在个人利益面前,没有人有积极性遵守协定。

那么是否认为现实中(诚信,诚信)的帕累托最优就无法达到了呢? 其实不然。 双方的策略如何从纳什均衡转变到帕累托最优,还有赖于收益原则和交易规则的改变。

(二)帕累托改进的实现

要改变博弈过程中每个参与者的战略选择, 只能依赖于相关的收益原则和交易规则的改变。 首先, 当选择诚信所得的收益大于选择失信的收益时,特别是当双方的战略相背,诚信所得依然大于失信所得时;其次,当选择失信招致的损失大于选择诚信付出的代价时。 这上述两种情况下,作为经济人的博弈双方出于追求利益最大化的目标, 必定选择诚信而非失信。 前一种情况的出现有赖于收益原则的改变,而后一种情况的产生涉及失信的机会成本。

1.收益原则的改变

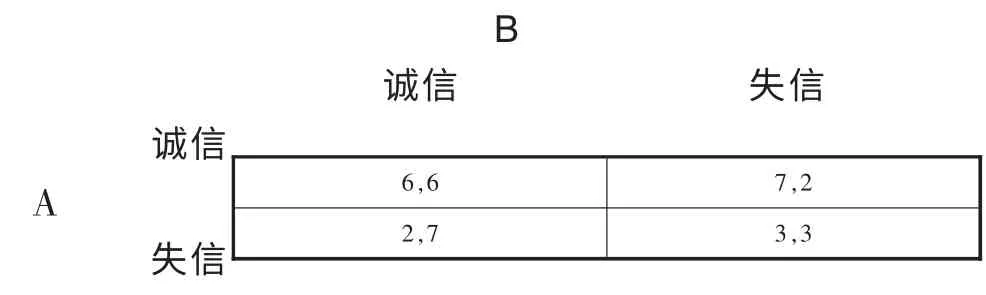

在之前的分析过程中, 我们假定当一人诚信而另一人失信时,诚信方收益较少(2 个单位)而失信方收益较大(7 个单位),此时在给定对方诚信或失信的情况下,另一方的最优战略总是失信,因为失信给他带来的收益总是大于选择诚信。 现在, 我们来重新确定博弈过程中的收益原则:当一人诚信而另一个人失信时,诚信的毕业生净收益(设为7)很大而失信的毕业生净收益(设为2)较小;当两人都诚信(设为6)或都失信(设为3),并且双方都诚信时的净收益略大。 这种支付原则的确定也是比较接近现实生活的,因为诚信行为具有价值放大的功能,它能够在长期内给参与人带来更大的利益。 按照这种支付原则, 我们列出博弈双方不同战略组合下的支付矩阵。如表2 所示。

表2 收益原则改变下的A、B 博弈支付矩阵

分析这个支付矩阵,我们可以得出如下结论:对于毕业生B,给定毕业生A 选择诚信或失信的情况下,毕业生B 的最优策略为诚信 (净收益分别为6 单位和7 单位),同样,对于毕业生A,给定毕业生B 选择诚信或者失信的情况下,毕业生A 的最优策略也是诚信(净收益为6 单位和7 单位), 与之前的支付矩阵的分析结果正好相反,即不管对方的策略如何, 自己选择诚信的净收益总是大于选择失信的净收益,(诚信,诚信)是这个支付矩阵的占优策略均衡, 同时也是这个博弈过程中唯一存在的纳什均衡,这是一个帕累托改进的结果。

为了使毕业生都选择诚信的策略, 就必须改变博弈过程中相关的收益原则,强调诚信行为的价值放大系数。在一人诚信,另一人失信的情况下,使诚信的毕业生净收益足够大,而使失信的毕业生净收益尽量小。

2.失信的机会成本

失信的机会成本是指毕业生选择失信放弃诚信招致的损失或失去的利益[6]。 这种损失一般是指在失信被发现或识别后受到的学校惩罚、单位解约以及在以后的择业过程中产生的经济损失,也有可能是失信后受到的社会责备、 道德谴责和声誉败坏等精神负效用。 在理性人的假定条件之下,如果毕业生选择失信招致的损失大于选择诚信所能够得到的利益, 毕业生就必定会选择诚信就业而不是失信。

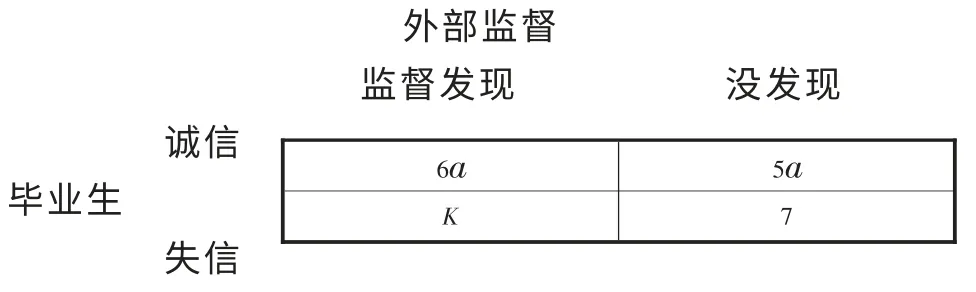

为了使选择失信的毕业生受到应有的惩罚, 我们在以下的博弈过程中引入了外界的监督这一因素,即在存在外界监督的情况下,失信就业的学生一旦被发现,就会受到相应的惩罚, 即产生失信的机会成本。 当然为了更接近现实,我们假定毕业生的失信就业行为不总是能被发现,假定毕业生的行为选择被外界发现的概率为P,则不被发现的概率为(1-P)。 现在我们确定如下收益原则:当毕业生选择诚信行为,在被发现的情况下其收益为6,而不被发现的情况下收益为5,前者之所以比后者高,是因为同样是诚信就业,被发现比不被发现有更多的好处,同时设定诚信行为的价值放大系数为a; 当毕业生选择失信行为,在被发现的情况下的收益为K,而不被发现的情况下收益依然为7。

表3 存在外部监督下的毕业生博弈支付矩阵

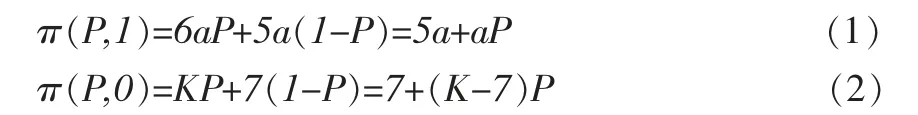

在这个监督博弈中,给定被发现的概率P,毕业生选择诚信就业和失信就业的期望收益分别为:

令式(1)=式(2),可得

式(3)表示,如果毕业生失信行为被发现的概率小于P,毕业生的最优策略是失信;如果失信行为被发现的概率大于P,毕业生的最优策略是诚信;如果失信行为被发现的概率等于P,则毕业生随机的选择诚信和失信。由此可以得出,上述的监督博弈的纳什均衡与被监督发现的概率P, 诚信行为的价值放大系数a 和失信行为被发现后所得的净收益K 相关。被监督发现的可能性越高(即P越大),诚信行为的价值效应越大(即a 越大),失信被发现后的处罚力度越大(即K 越小),毕业生选择诚信战略的可能性就越大。 同样, 如果失信行为被发现的概率一定,那么要抑制失信行为产生的最好方法就是加大失信行为的处罚力度,增大失信的机会成本,同时强化诚信行为的价值效应,增大诚信就业的吸引力。

三、高校毕业生就业诚信问题的化解路径

高校毕业生就业市场的良性发展需要每个参与择业行为的高校毕业生遵循诚实、守信的就业原则,而诚信行为的建立有赖于大学生综合素质的提高、失信的监督发现机制以及对于失信行为的处罚力度的大小。 只有多管齐下,提高效能,才能在根本上抑制高校毕业生就业过程中的诚信缺失现象。

(一)加强法律法规建设,建立失信惩戒机制。对失信的宽容就是放纵,就是对诚信者的伤害,是对社会公平和公正的践踏[7]。 为此,必须制定出台相关法律法规、规范,明确用人单位、毕业生、校方各自的权力、义务和责任,建立对失信行为的惩罚机制, 加大人们的失信成本。 一旦违反规则,就要受处罚,警示参与者切莫因贪图一时的蝇头小利而断送自己终生的前程。 建立完善的失信处罚制度将大大减少社会发展过程中的成本,有利于促进社会主义市场经济的发展。

(二)加强制度建设,完善诚信监督机制。就业市场的有序进行,除了健全的法律保障体系外,还应建立诚信监督机制, 充分发挥各参与者主体之间的相互监督作用。一是要建立高校毕业生诚信档案, 完善高校毕业生诚信考核体系,强化对毕业生的信用监督;二是建立严格的就业材料审查制度,严把质量关;三是确立严格的签约、违约制度,防止签约的盲目性和违约的随意性;四是发挥网络作用,把毕业生真实信息上网,做到轻松辨别就业材料的真假; 四是加强社会监督力度。 社会媒体对毕业生就业过程的诚信问题及时报道,对学生的作假行为曝光,这样就增大了学生的失信成本,在强大的社会监督面前,有作假心理的学生也会望而却步, 因为一次作假可能会对一个人的一生造成严重影响。

(三)大力开展诚信教育。 高校就业市场的正常运作不能仅仅依靠健全的制度体系和严格的执行制度, 最主要的还有赖于参与者(高校毕业生本人)自身诚信度的提高[8]。 因此诚信教育作为学校永恒的主题,应该贯穿于大学生思想道德教育的整个过程之中。 通过诚信教育使大学生树立良好的社会信用意识, 深刻理解诚信行为在其就业以及就业之后的工作过程中的重要性。 通过就业诚信教育, 让高校毕业生认识到能力和信誉才是就业市场上真正的硬道理,使其在求职、择业的过程中向用人单位展示一个真实的自我,不隐瞒实情,不弄虚作假,把大学生培养成为对自己、对社会负责的人。

总之, 如何解决高校毕业生求职过程中的诚信问题、建立高校毕业生求职过程中的诚信制度,仅仅靠高校毕业生的自律,学校的诚信教育和监督机制的构建是远远不够的,高校毕业生就业过程中的诚信问题,实际上是学校、家庭、社会各方面综合因素的反映。 因此,根本的解决办法还在于整个社会形成一种诚信的氛围,用一整套信用机制来约束缺乏诚信的行为,从而使得每个求职的高校毕业生能够在自律的基础上,通过规范化的制度渠道达到自己的求职目的,实现各参与主体之间的激励相容。

[1]柯锦泉. 大学生就业诚信现状分析[J]. 学校党建与思想教育, 2012(16):61-62.

[2]赵曼, 杨海文. 21 世纪中国劳动就业与社会保障制度研究[M]. 人民出版社, 2007.

[3]颜洪平. 大学生就业中的诚信博弈过程及对策分析[J]. 经济导刊, 2012(04):20-21.

[4]邵妍, 王永明. 社会责任视角下的大学生就业诚信问题研究[J]. 教育与职业, 2013(3):51-52.

[5]张维迎. 博弈论与信息经济学[M]. 上海世纪格致, 2012.

[6] 张青. 诚信和失信的博弈分析 [J]. 理论月刊, 2003(08):117-118.

[7]伍西明, 武海亮. 大学生就业诚信缺失的对策分析[J]. 中国现代医学杂志, 2014(16):106-108.

[8]李远林. 论大学生就业过程中出现的诚信问题[J]. 教育与职业, 2010(26):73-74.