“牛顿第一定律”课堂教学的问题设计

2015-12-23吴文明

吴文明

(江苏省溧水高级中学 江苏 南京 211200)

“牛顿第一定律”课堂教学的问题设计

吴文明

(江苏省溧水高级中学江苏 南京211200)

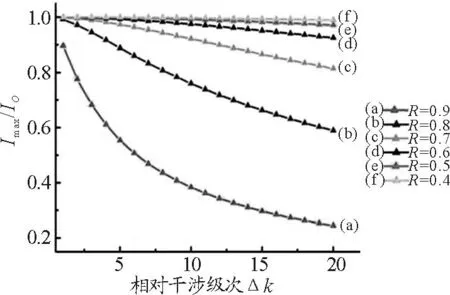

摘 要:以“牛顿第一定律”的课堂教学为例,设计问题引领课堂探究过程,突破教学难点,以期让学生在问题的引领下经历科学探究过程,提炼科学研究方法,培养学科兴趣,提升学科素养. 本文分析了测量玻璃折射率实验中干涉条纹不清晰的原因,并借助Matlab进行数值模拟.根据图像明确了劈尖状玻璃的楔角是干涉条纹不清晰的主要原因.对比不同楔角下条纹清晰度随劈尖状玻璃反射率的变化关系,确定了劈尖状玻璃的最佳反射率为0.4~0.5之间,这样就能得到清晰的干涉条纹.

关键词:牛顿第一定律问题设计问题情境科学方法 劈尖状玻璃干涉条纹楔角对比度

探究式学习的本质是学生知识的自主建构,探究是多层面的活动.对于中学生来说,要想真正地进行探究性的学习,往往需要问题的引领,在课堂教学中,依据教学目标、教学内容和教学性质,围绕着课堂主题,教师应设计合理的问题引领课堂,而问题的来源应是实际的情境.

本文围绕“牛顿第一定律”的课堂教学,探讨如何设计引领课堂探究的问题情境,让学生经历问题解决的过程,在该过程中体会科学方法、锻炼思维能力、提升学科素养,以期更好地达到课堂教学目标.

1问题设计思路

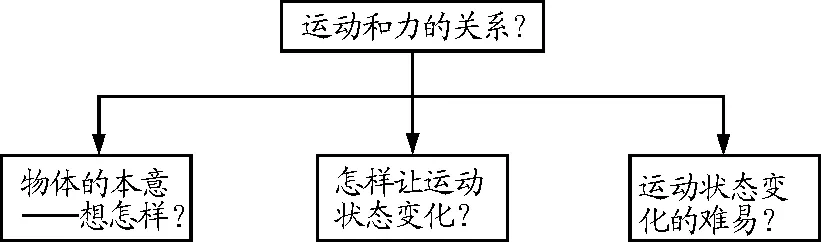

图1 问题设计思路

2问题研究过程

2.1物体的本意——物体想怎样

(1)静止的物体不受力(合外力为零),它会怎样?

情境1:小车放在桌面上静止.

(2)运动的物体不受力(合外力为零),它会怎样?

情境2:用力推一下水平桌面上的小车,小车运动一段距离后停止运动.

学生分析:小车停止运动是摩擦力的影响.

教师提问:那么如何减小摩擦力的影响,甚至没有摩擦力呢?

学生活动:学生分组讨论,提出了很多有建设性的想法,如:小车在冰面上运动,气垫导轨上运动等等,但阻力绝对为零的情况在现实中不能做到.

教师引导:虽然我们无法找到阻力绝对为零的情况,但我们能不能设计阻力逐步减小的情况,从这种情况中观察物体的运动趋势,从而推知阻力为零时物体的运动情况呢?

学生活动:分组讨论,很多学生能联想起初中课堂上的一个实验:小车从同一高度释放,分别通过毛巾平面、模板平面、玻璃面.

学生分组实验:…………

实验结论:小车从同一高度释放,平面越光滑,摩擦力越小,小车运动的距离越远;可以设想,如果真的没有摩擦力,小车会一直运动下去.

教师点评:大家通过实际的实验操作,得到了实验结论,并将实验结论做了合理的外推,这正是伽利略所创造的科学的研究方法.只要我们勤于思考、善于想象,那么我们也能有很多了不起的发现!下面我们来看看伽利略对这个问题的研究,来找到我们和伽利略的共同之处!

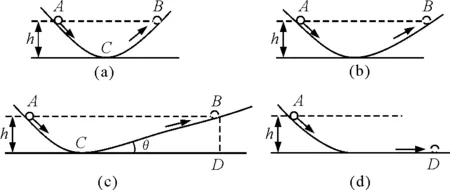

情境3:伽利略理想斜面实验(演示实验如图2)

图2

学生活动:分析伽利略理想斜面实验的思维过程.学生得到:如果没有摩擦力,小球总是要运动到和释放时相同的高度,减小第二个斜面的倾角,小球经历更长的路程,依然到达相同的高度,倾角减到零即斜面变成一无限长光滑的水平面,小球就会永远的匀速运动下去.伽利略所运用的科学方法和我们是相同的,即实验探究—理想化假设—合理外推.

教师点评:同学们说得非常好!运用科学的研究方法,我们和伽利略一样,同样得到了结论:物体总要保持其原来的运动状态,而这正是物体的本意!

2.2怎么让它变

情境4:水平桌面静止的小车,给它一个推力,小车运动起来.

情境5:小车从斜面上运动到水平桌面,速度越来越小,直至静止.

教师提问:我们回到实际的运动情境,小车的运动状态(速度)发生了改变,这是为什么呢?

学生回答:几乎所有的学生都能迅速答出:因为力,力让物体的运动状态发生了改变!

教师点评:很好!由此,我们可以把刚才的两个问题做一个总结:物体要怎样?怎样才能变?

学生:物体总要保持静止或匀速直线运动,除非力使它改变.

通过问题的解决,学生能够很自然地得出“牛顿第一定律”的内容,并且在这个过程中,学生经历了思想探究、实验探究、理想化设计的整个过程,在问题引领的探究过程中提升思维能力和学科素养.

2.3运动状态改变的难易

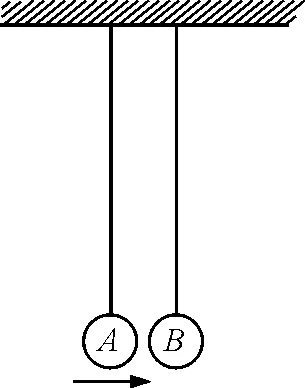

情境6:两个大小相同、质量不同的小球,质量小的小球A以一定的速度碰撞质量大的小球B,小球A反弹,小球B几乎不动,如图3.

图3

教师:两个小球碰撞时,它们收到的撞击力是相等的,作用时间也相等,可以看出,A球的运动状态变化大,B球运动状态变化小,这说明了什么?

学生:B球运动状态改变比A球更加困难,物体运动状态变化的难易程度和物体质量有关!

教师:很好!我们在讨论时,保证了两个小球受到的力和作用的时间都相同,只有在这种情况下,我们才能得出运动状态改变的难易和质量有关,那么我们能不能再设计一个情境,研究运动状态变化的难易和物体速度的关系呢?

学生活动:分组讨论,设计方案,普遍反映比较困难.但有多位学生提出:小轿车速度大时难以停下,这说明速度大时运动状态难以改变.

针对学生的反应,教师组织学生分析轿车运动的情境:速度大时难以停下只能说明速度减为零需要更长的时间,而运动状态的变化是始终存在的,我们应该比较相同时间内速度变了多少.这个过程暴露了学生大脑中普遍存在的一个错误概念,即“惯性和速度有关”,归根结底是对于如何比较“运动状态的变化”理解不清.

教师:我来设计一个方案,大家分析.

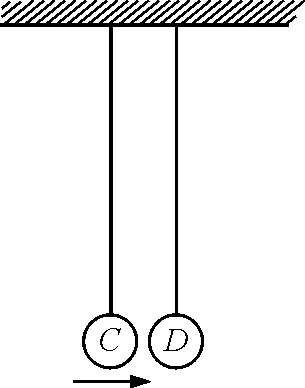

情境7:两个相同的弹性球,球C以一定的速度撞击球D,碰撞后速度交换,如图4.

图4

学生分析:两球质量相等,撞击时受力相等,碰撞时间也相同,两球在碰撞过程中速度的变化量也一样多.即:虽然球C碰前的速度大,球D碰前的速度小,但是它们在大小相同的力作用下,在相同的时间内,其运动状态的变化是一样的!这说明运动状态改变的难易程度与速度没有关系!

教师:大家讨论得很好!物体具有保持其原来的运动状态的性质,这种性质称之为惯性,惯性大就是运动状态难以改变,惯性小就是运动状态容易改变.通过以上的分析,大家发现物体运动状态改变的难易即惯性取决于哪个因素?

学生:质量!与速度没有关系!

“质量是惯性的唯一量度”是本节课的难点,如何突破这个难点,很多高中物理教师提出了很多方法.笔者认为,该难点的形成是由于学生对于“运动状态改变的难易”如何比较理解不清,因此,笔者先不给出惯性的概念,而是创设实际情境,在实际问题中让学生暴露出理解上的问题,围绕问题探索出“运动状态改变的难易”的比较方法,再通过一个极具典型性的实验,得到“运动状态改变的难易与速度无关”的结论,从而顺利地突破该难点.

3教学反思

课堂教学是师生共同建构的过程,强调在合作互助中学习,特别关注学生的主体要求,尊重学生的原有知识和经验,顺应学生的自我发展,鼓励学生的个性,培养他们的创新意识和自我探究的学习能力.这就要求教师从学生认知发展规律组织教学内容,并使之更接近学生的生活实际,要善于创设、选取有可探究性的问题情景,并分解为一些小问题进行解决,用具有实际情境的问题引领学生的探究过程,在解决问题的过程中体会科学方法,培养学科兴趣,突破教学难点,提升学科素养.

参 考 文 献

1李光宇.寻差异平争论 探品味课堂之路.物理教学,2013(9)

2王凯红.探究创造体验.物理教学,2014(3)

张 敏 吴月梅 刘应开

劈尖干涉是一种典型的等厚干涉.许多大学物理教科书对劈尖干涉现象有充分的理论分析,但所涉及的劈尖大多是两块平板玻璃形成一个劈尖形的空气膜,研究的劈尖干涉多为光波垂直照射在劈尖形状空气薄膜上的干涉.那么,当空气膜也是玻璃时(即用楔形玻璃)衍射条纹的清晰度又与哪些因素有关呢?本文对此进行研究,利用数值计算方法研究光波垂直照射在劈尖状玻璃上时获得清晰的干涉条纹的条件.由于光学理论的复杂性使得实际计算变得复杂[1],而光学干涉实验受场地、天气、光源等诸多因素的影响,实验数据误差较大,不能得到理想的干涉条纹.

本文利用Matlab的强大计算功能和绘图功能,研究光波垂直照射在劈尖状玻璃时对产生的干涉条纹清晰度的影响,进行模拟和数值分析[2].通过研究劈尖状玻璃不同楔角下干涉条纹可见度随劈尖反射率的变化关系,获得最佳劈尖状玻璃反射率的范围,从而指导实验工作.

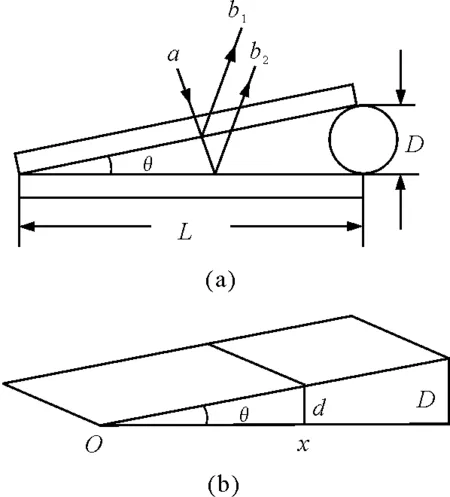

1劈尖干涉的基本原理

如图1(a)所示,两块平板玻璃一端互相紧密叠合,一端夹住一根细丝或一薄纸片,形成空气(或者为其他透明介质)劈尖.当平行单色光垂直入射到玻璃片时,在空气薄膜的上表面和下表面反射的两束光就会产生干涉,这就是空气劈尖形成的等厚干涉,并产生相应的干涉条纹.条纹的明暗取决于反射光线到相遇点处的光程差,因此在劈尖相同厚度的地方都具有相同的干涉条纹.

图1 劈尖干涉原理图

由图1(b)可以看出,在距离棱边(两玻璃片叠合端的交线)x处,空气薄膜的厚度为d,反射光形成的光程差为[3]

(1)

2劈尖状玻璃干涉基本原理和公式

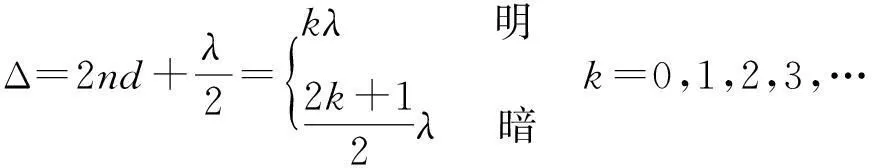

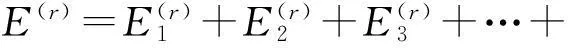

光波垂直入射到一块楔角为θ的劈尖状玻璃中,经多次反射和透射,其光路如图2(a)所示.入射角、折射角、反射角和透射角的几何关系如图2(b)所示.

图2 光线垂直入射劈尖状玻璃光路图

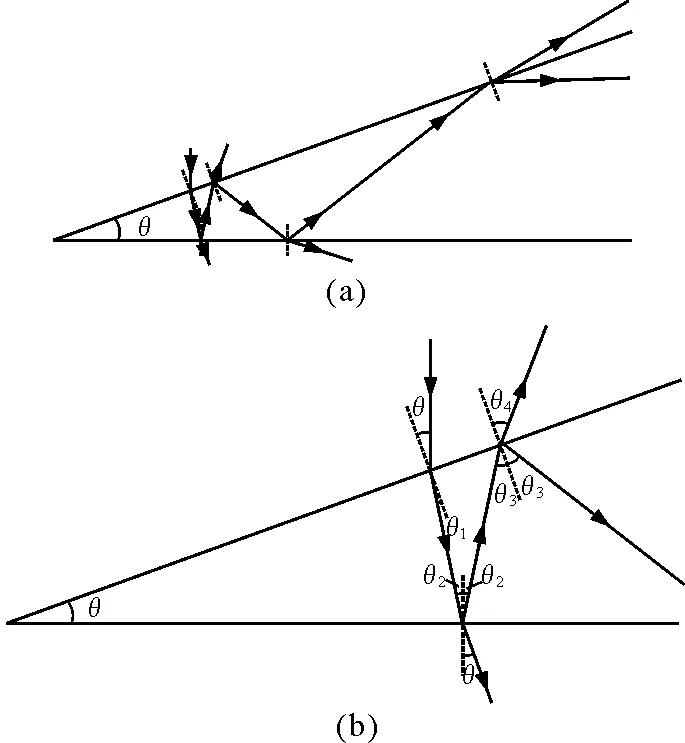

图中θ为入射角,θ1为折射角,由于劈尖状玻璃楔角θ的影响,光线在玻璃中第一次反射的反射角为θ2,第二次反射角为θ3,由几何关系可知,θ2=θ-θ1,θ3=θ2+θ,可见,除θ2以外,之后每反射一次,反射角即增加θ.根据折射定律n1sinθ1=n2sinθ2[5]可知入射角等于透射角.由于θ很小,可不考虑,因此可以按照传统的多光束干涉理论分析透射光强的分布,透射光强的复振幅可写为[6]

(2)

根据菲涅耳公式可得诸振幅比之间的关系为:r′=-r,tt′+r2=1.根据反射波和透射波的性质可知R=r2,[3]可推出光入射到劈尖状玻璃中的透射光复振幅为

(3)

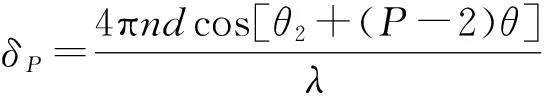

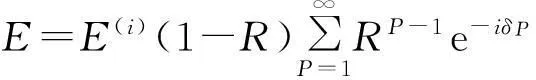

式中E(i)为入射光的振幅;R是劈尖状玻璃的反射率;δ为第P次出射的光束与前一次光束由光程差引起的相位差,显然δ1=0,由于θ很小,所以δ可以近似为

(P=0,1,2,…)

(4)

式(4)中ΔlP=2ndcos[θ2+(P-2)θ]为相邻两束光线的光程差,n为劈尖状玻璃折射率,d为玻璃厚度,λ是入射光的波长.考虑楔角时,相位差为δ,其关系为

(5)

(6)

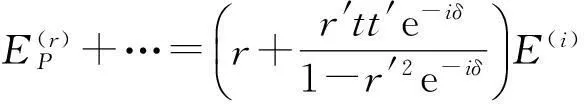

则透射光束的总复振幅可表示为

(7)

由菲涅耳公式知诸振幅比有以下关系

r′=-rtt′+r2=1

(8)

把式(8)代入式(7)化简可得

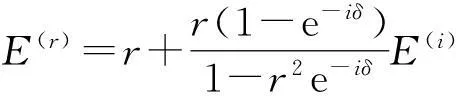

(9)

由此可以得到叠加后的反射光强I(r)∞E(r)E(r)*为

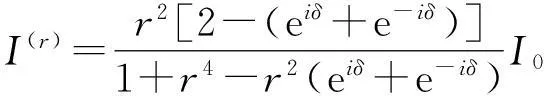

(10)

再利用数学公式

eiδ+e-iδ=2cosδ

和

则上式可化简为

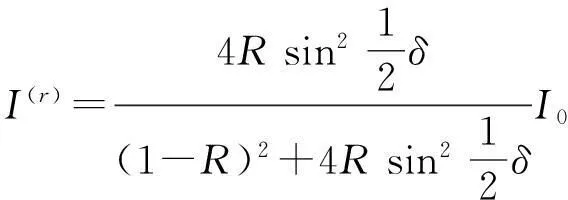

(11)

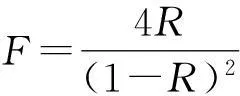

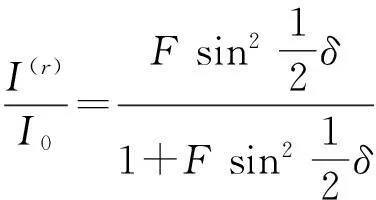

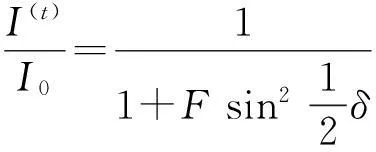

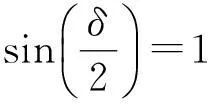

式中R=r2,是玻璃表面的反射率,I0∞E(i),E(i)是入射光强.

(12)

式中δ为相邻两光束的相位差.其中n是劈尖状玻璃的折射率,d是玻璃厚度,θt是折射角.

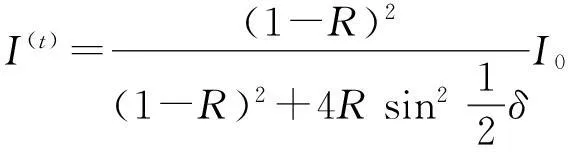

对于透射光则有

(13)

即透射光强为

I(t)=E·E*=

(14)

令

(15)

则式(11)和(13)可改写成

(16)

(17)

式(16)和(17)就是要求的多光束干涉的强度分布公式,可见

I(r)+I(t)=1

(18)

(19)

由上式可知,当多光束干涉时,透射光强之极小值不为零,随着R的增大,透射光的极小值趋近于零[3].

3Matlab数值分析

用Matlab进行数值计算时,劈尖状玻璃折射率n取1.52,入射光波长λ取589.3 nm,楔角θ取3′,玻璃厚度d取5 mm.

干涉场中某点的清晰程度通常用条纹对比度(或可见度)K来表示[5]

(20)

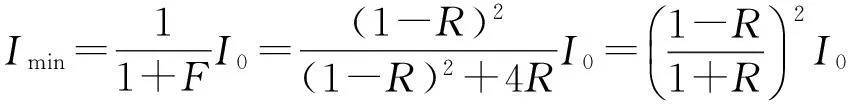

由图3可知,随着相对干涉级次的增加,光强的极大值逐渐减小,并且劈尖状玻璃的反射率越高,光强的极大值减小得越快.由此可见,随着相对干涉级次的增加,干涉场的极大值将快速地减小到很小的数值,因此干涉级次较大时往往看不到清晰的干涉条纹,在干涉级次很小时,易看到清晰的干涉条纹[8].

图3 透射光强极大值随干涉级次的变化曲线

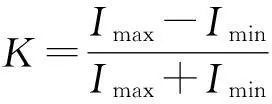

同时我们研究了不同反射率时透射光强与相对相位差Δδ的变化关系,如图4所示.Δk约为100级且不考虑劈尖状玻璃楔角时,随着玻璃反射率的增加,干涉场中光强的极大值逐渐减小,并且反射率越高,极小值减小得越快,同时光强极小值的附近会产生新的极大值;同时,反射率越大,新的极大值出现得越多,峰值强度也越大,干涉条纹的对比度便会因此而降低,整体视场中的干涉条纹清晰度也就因此受到影响[9].劈尖状玻璃的反射率较小时,干涉场的光强分布与没有楔角时的光强分布类似[10].

图4 Δk为100级左右时透射光强分布曲线

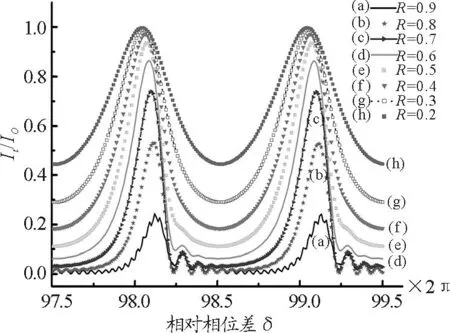

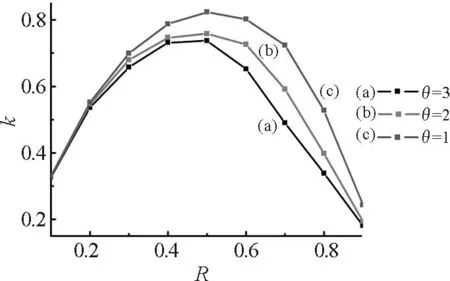

图5是不同θ角的劈尖状玻璃干射场的条纹对比度K随劈尖状玻璃反射率R的变化曲线.可见,当劈尖状玻璃反射率较低时,干涉场的对比度很低,整体的视场较亮,几乎看不到清晰的干涉条纹,而当劈尖状玻璃的反射率较高时,由于楔角θ的影响,对比度也会比较低,整体的视场较暗,依然观察不到清晰的干涉条纹[11,12].但是当劈尖状玻璃的反射率在0.4~0.5之间,θ在3′以内时,干涉条纹对比度可全部达到0.7以上,可以使测量的干涉条纹清晰度满足要求,因此测量劈尖状玻璃折射了实验中,玻璃应选反射率在0.4~0.5之间.

图5 Δk为100级左右,θ不同时,条纹对比度随反射率的变化曲线

4结论与总结

测量劈尖状玻璃折射率实验中,影响干涉条纹不清晰的主要原因是楔角.由于生产过程的误差[13],玻璃制造工艺和生产玻璃的成本限制,劈尖状玻璃的楔角不可能统一,通过本文数值分析研究可知劈尖状玻璃的反射率越高,测量实验中干涉光强的极大值越小,并且极小值周围出现的新的峰值强度越大,干涉条纹的对比度也越低,越不容易得到清晰的干涉条纹[14].当劈尖状玻璃反射率较低时,测量实验中多光束干涉条纹的对比度较低,同样也几乎不能观察到清晰的干涉条纹.运用Matlab中软件模拟相对干涉级次在100级左右,不同角度θ下的光强分布,得出了当劈尖状玻璃反射率在0.4~0.5之间,干涉条纹对比度均较大.因此反射率在0.4和0.5之间的劈尖状玻璃是最合适进行实验的条件,可较好地完成折射率的实验.

1庄建,青莉. 基于Matlab的光学实验仿真平台.成都大学学报(自然科学版),2006,25(1):70~72

2袁志伟,向少华. 基于MATLAB的光学演示实验仿真.怀化学院学报,2011,30(11):28~30

3严导淦.物理学下册(2版).北京:高等教育出版社,1992.367~374,379~382,393~407,403~404

4谭毅.劈尖干涉实验的仿真研究.计量与测试技术,2011,38(8):20~22

5沈常宇,金尚忠.光学原理.北京:清华大学出版社,2013.11~12,93~94,101,11,7~119

6廖延彪.光学原理与应用.北京:电子工业出版社,2006.44~49,83~88,92~95

7王菁,李朝荣,等.测量平板玻璃折射率实验中干涉条纹不清晰原因的探讨.大学物理,2013,32(4):47~49

8陈曙主编.大学物理.北京:科学出版社,2012.207~211

9王开升,杨雁南,赵志敏.用数值模拟方法研究面光源劈尖干涉问题.物理与工程,2009,19(5):39~42

10张三慧.大学基础物理学下(2版).北京:清华大学出版社,2007.253~255

11Optica acta[J].London[etc.]:Taylor& Francis,Ltd,1954~1986

12袁志伟,向少华.基于MATLAB的光学演示实验仿真.怀化学院学报,2011,30(11):28~30

13羊国光,宋飞君.高等物理光学.2版.合肥:中国科技大学出版社,2008.59~60

14赵凯华,钟锡华. 光学. 北京:北京大学出版社,1984.333~335

The Numerical Analysis on Affecting Interference

Fringes Clarity in the Experiment of

Measuring Wedge Glass Refractive Index

Zhang MinWu YuemeiLiu Yingkai

(Institute of Physics and electronic information,Yunnan Normal University,Kunming,Yunnan650500)

Abstract:The blurrings of interference fringes were analyzed and simulated in the experiment of measuring wedge glass refractive index by Matlab method. Based on the images of the interference fringes,the major blurring cause of the wedge interference fringes were clarified. By comparing the clarity of the interference fringes versus the reflectivity change of wedge glass on the different angle of wedge, the optimum reflectivity of wedge-shaped glass is determined in the range of 0.4 0.5, which enables to get clear interference fringes.

Key words:wedge glass;interference fringe;wedge angle;contrast

收稿日期:(2014-11-09)