失踪的首部人民电影纪录片

2015-12-22何立波

何立波

成立于1938年的延安电影团,是中国共产党在革命根据地建立的第一个专业电影拍摄机构。1938年到1940年,延安电影团拍摄了第一部大型纪录片《延安与八路军》,记录了中国共产党和人民群众艰苦奋斗的生活与战斗场景,具有很高的史料价值。不幸的是,这部纪录片赴苏加工的时候,在1941年苏德战争中失踪,成为延安电影团乃至中国电影永远的遗憾……

我党直接领导的根据地首个电影制片机构

人民电影的源头最早可追溯到延安电影团。延安电影团是中国第一个红色电影机构。它成立于1938年,距今已有70多年的历史。在艰苦的战争年代,一些左翼电影精英从繁华大城市奔向中国西北,成为最早的延安电影人。在延安的八年,电影团以简陋的设备记录了中国共产党和人民群众艰苦奋斗的斗争、生活场景,为我们留下了非常珍贵的影像资料。

延安电影团的成立,是在上海著名电影导演袁牧之和摄影家吴印咸来到延安之后。1938年7月,周恩来在武汉八路军办事处专门找了袁牧之,热情动员他到延安去,到抗日的前线去,用电影这个武器去记录革命根据地延安和英勇的八路军在敌后开展游击战争等事迹;同时也为他能够深入抗战前线、投身到实际斗争中去创造机会。袁牧之早就向往延安,欣然同意。他邀请曾在上海电通影业公司、明星电影公司担任摄影师的吴印咸和自己一起奔赴延安。

早在30年代,袁牧之就因在话剧舞台上饰演不同类型的人物赢得了“舞台千面人”的美誉。1934年3月,根据左翼剧联的安排,他加入到我党直接领导下的电通影片公司,主演了《桃李劫》《风云儿女》《生死同心》三部影片,并在《风云儿女》中演唱了主题歌,即后来的《中华人民共和国国歌》,从而成为“第一位在银幕上唱《义勇军进行曲》的人”。

1938年7月底,荷兰著名电影导演伊文思将自己用的电影摄影机和胶片送给八路军。根据周恩来的指示,吴印咸去接收了伊文思的赠品和香港朋友赠送的电影器材,将其带到延安,这是八路军的第一批电影器材。

1938年8月中旬的一天,袁牧之和吴印咸出发了,踏上了新的革命征途。1938年9月,中国共产党的第一个电影和图片摄影的专业机构——延安电影团正式组成。这是党直接领导下的、在革命根据地建立的第一个电影制片机构,八路军政治部副主任谭政亲自兼任团长。先由八路军政治部秘书长彭加伦,后由八路军政治部宣传部长萧向荣具体领导电影团的工作。电影团成立之初的名称是“八路军总政治部电影团”。

1942年5月13日,为统一晋绥边区与陕甘宁边区的军事指挥,中央军委决定成立陕甘宁晋绥五省联防司令部、政治部。电影团全建制编入联防政治部宣传部,改为“联政电影团”,日常通称“电影团”直至离开延安。后来为便于称呼,特别是新中国成立后,为强调延安及那个时代对电影团的意义和影响,还是习惯称为“延安电影团”了。

延安电影团成立之初,全团只有六人,参加过长征的干部李肃担任政治指导员,袁牧之负责艺术指导,吴印咸和徐肖冰担任摄影,另外又从抗大学员中调来叶苍林和魏起。从事过电影工作的有袁牧之、吴印咸、徐肖冰三人。徐肖冰抗战爆发前他曾在上海的电通公司和明星公司以及山西太原的电影机构给吴印咸做摄影助手,后来他参加了八路军,进入抗大学习,加入延安电影团后继续做吴印咸的摄影助手。其他来报到的正式成员还有担任总务工作的魏起,担任场记工作的叶苍林,以及王旭。1939年后,相继调入吴本立、马似友、周从初、钱筱璋、程默等人。

当时电影团的全部机器是“两动三呆”。“两动”是指两台能拍活动电影的机器,一台是35mm的 “埃姆”,是伊文思所赠;一台是 16mm的“菲尔姆”,购于香港。“三呆”是指三架拍照片的相机,其中一台是徐肖冰的,另外两台是吴印咸拿出自己的积蓄购置的。胶片共有16000米35mm底片,包括伊文思送的2000米,再加上一些洗印药品,这些构成了延安电影团的全部生产资料。

黄帝陵前拍摄《延安与八路军》第一组镜头

与延安文化发展休戚相关的电影艺术,是这一特殊时空背景下的产物,也担当起反日本帝国主义侵略扩张的重大责任,被纳入了宏阔的历史进程当中,以唤醒中华儿女的民族意识,激发他们投入到抵抗日本侵略者血腥残暴的战斗中。敏锐的袁牧之有感于“宣传抗日新闻片比故事片有力得多。新闻片好比机关枪,故事片好比是步枪,步枪的射程不如机关枪有力并具杀伤力”。

延安电影团成立后,遵照党的指示,在异常困难的条件下,迈出了开拓党的电影事业的第一步。袁牧之、吴印咸等开始按计划积极为中国共产党的第一部纪录电影做准备工作。

周恩来为该影片取名《延安与八路军》,主题是“天下人心归延安”。袁牧之担任影片《延安与八路军》的艺术设计,负责编导工作,吴印咸主持摄影工作。对于该影片的主题思想,袁牧之早有酝酿,但影片的具体内容和完整的构思,是在工作进程中逐步形成的。袁牧之在艺术上有很深的造诣,有丰富的艺术实践经验,勇于在创作上进行新的探索和追求。他认为纪录片的形式,最适合在广阔的空间里广泛地反映革命斗争的内容,真实地报道敌人的残暴侵略和人民的英勇斗争,直接地反映出这个伟大的时代。因此他努力寻求能够表现影片思想内容的典型事迹与人物,力求创造新的艺术风格。

制作电影对袁牧之和吴印咸来说应该是轻车熟路,但那是在上海和武漢这种大城市的摄影场里,描写的是他们能看得到的人物和故事。

他们首先深入到延安的各个方面去体验生活,进行采访,调查研究。因为他们知道,要想制作一部真正反映延安抗日根据地和八路军的影片,就要真正了解他们。袁牧之在延安接触的新的生活、新的事物、新的军队、新的人物形象,激发了这位电影艺术家的创作灵感。他马上开始工作,大量阅读在延安能够找到的资料,有关八路军和延安的各种文字和书籍,积极地了解各方面的情况。与在上海和武汉最大的不同是,在延安可以自由地谈论共产党和八路军,可以看到关于他们的各种消息报道,可以见到党和军队的领导人。袁牧之采访党和军队的各级领导,了解党的历史和抗日的政策,了解政治形势;他采访八路军战士和老百姓,了解延安和边区的情况,了解八路军的战斗故事。他到延安的各个单位去采访,到抗大,到鲁艺,听他们上课,看他们排练。这些单位不仅有很多从全国各地到延安来参加革命的人,还有很多他们原来在上海和武汉就认识的文化界老朋友,他们给了袁牧之很大的支持。采访过程中,他写了大量的采访手记,积累了很多的文字资料。

毛泽东亲自为袁牧之、冼星海饯行

1939年12月,在袁牧之的主持下,延安电影团摄影队召开总结会。从延安出发至今,近一年的时间里,延安电影团经过千辛万苦,在部队首长的大力支持下,已拍下了大量的素材。为了争取时间创造条件,在总结会上,袁牧之与大家共同协商,决定由袁牧之带着已拍好的底片先回延安,以争取时间安排后期制片工作。前面的拍摄工作,都是由吴印咸一人进行的,其他人协助他工作。按拍摄提纲的计划,那些尚未拍摄的部分还有很多,要去的地方还有不少,只靠吴印咸一个人拍摄恐怕难以完成。

袁牧之与吴印咸经过慎重的商量,最后决定,为争取时间,电影团分为两组进行拍摄。一组由吴印咸带马似友、魏起携16毫米摄影机,深入到根据地最艰苦的平西游击区拍摄;另一组则由李肃带徐肖冰、吴本立携35毫米摄影机,到晋东南八路军总部进行拍摄。

临分手前,袁牧之再三嘱咐大家像保护自己的生命一样,保护好摄影机和胶片。1940年3月初,袁牧之准备携带在晋察冀各地拍好的《延安与八路军》电影底片,从晋察冀抗日根据地一军分区所在地河北省易县出发返回延安。

鉴于延安当时不具备电影制作条件,1940年3月,中共中央决定派遣袁牧之和音乐家冼星海前往苏联,完成《延安与八路军》的后期制作,同时学习考察苏联的电影创作经验。袁牧之又向党中央提出,《延安与八路军》应是有声片,他希望能批准配乐家冼星海同去苏联。党中央批准了他的请求。

1940年春,袁牧之赴苏联之前,毛泽东主席特意在杨家岭家里设宴为他和冼星海饯行。警卫员听说毛主席要请艺术家吃饭,还特地跑到老乡家里买了一只鸡。

袁牧之最先到了毛主席的住处,向毛主席汇报了电影团在敌后和前方拍摄的经过和某些细节,毛泽东听得很仔细,也很有兴趣,还不时地插问。最后,袁牧之兴奋而激动地向毛主席报告,他已经加入了党组织,不久前刚刚举行了入党宣誓仪式。毛泽东听了十分高兴,向他表示衷心的祝贺。这时,冼星海也到了。席间,毛泽东兴致很高,劝他们喝酒,要他们吃菜。毛泽东还说,你们这次去苏联,不仅仅是为了完成一部影片的制作,同时也要对苏联的电影事业和音乐艺术进行考察,学习他们在十月革命胜利后建设和发展电影事业及音乐艺术的经验,作为我们今后的借鉴。

1940年5月4日,袁牧之和冼星海带着已拍好的《延安与八路军》部分底片及有关材料,告别了延安,登上了赴苏联的漫漫长路。由于反动派的封锁阻挠,袁牧之和冼星海在西安八路军办事处,逗留了很长一段时间。

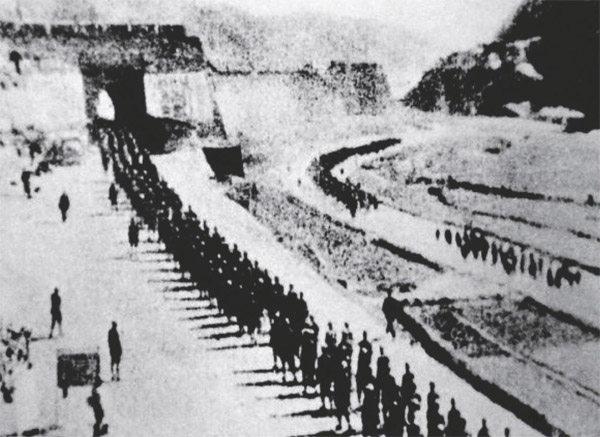

1940年4月,吴印咸一组返回延安,将拍好的素材交给了在延安等待的袁牧之。1940年2月,李肃、徐肖冰、吴本立三人组成的摄影组来到了晋东南太行山区。摄影组在八路军总部拍摄了朱德、彭德怀、罗瑞卿、左权将军以及一二九师师长刘伯承、政委邓小平等首长和指战员在前线的活动和战斗材料。

1940年4月初,李肃、徐肖冰、吴本立三人摄制组接到袁牧之自延安发来的电报,催要在太行地区所拍摄的资料。摄影组在这时已经完成了预定的拍摄任务,按照袁牧之的要求,准备派李肃和吴本立先期将片子送回去。恰好这时,朱德在4月12日接到中央来电,请他到洛阳见卫立煌后即经西安返回延安。朱德决定让李、徐两人随自己一起行动。一路上,朱德不忘关心电影团和那些胶片。快到洛阳的时候,鉴于洛阳是国民党占领区,康克清对吴本立说:“吴同志,总司令让你把影片放在他的文件箱子里,以防国民党特务强行检查随行人员。放在他的箱子里,特务是不敢检查的,这样就绝对不会失落这部分材料了。”5月17日,朱德一行从洛阳乘火车抵达西安。在朱德和康克清的细致谨慎地保护下,李肃、吴本立安全抵达西安,把电影底片交给了袁牧之。

经过艰难的旅程,袁牧之和冼星海在1940年11月顺利到达莫斯利。由第三国际接待他们,安排他们住在高尔基大街第三国际招待所。苏联方面很快将《延安与八路军》的底片全部洗印出来。正当工作接近尾声时,令人意料不到的事件发生了。

1941年6月22日,德国向苏联发动进攻。由于初期战事失利,苏联实行战略撤退,莫斯科电影制片厂及其他一些电影机构也纷纷向后方撤退。在漫长慌乱的撤退过程中,由于战时的极大混乱,致使已基本制作好的《延安与八路军》的底样片不知去向。袁牧之得到消息后极为焦急,尽最大努力打听和寻找,最终也没有消息。战争给红色电影事业造成了巨大的损失。纪录片《延安与八路军》就这样夭折了,成为延安电影团永远的遗憾。

更令人痛惜的是,因为战争原因,袁牧之、冼星海被困在苏联长达五年之久。冼星海因为长期劳累、营养不良而患上肺炎,于1945年10月30日病逝于苏联,终年仅40岁。延安各界为冼星海举行了追悼会,毛泽东亲笔题词:“为人民的音乐家冼星海致哀。”

1940年5月袁牧之离开延安前,为了胶片的安全,曾与上级领导和吴印咸进行了讨论:已拍摄好的几千米胶片资料,大部分是35毫米胶片,体积庞大,而且很重,赴苏路途遥远,一切都很难预料。经过斟酌,袁牧之、吴印咸等最后决定,根据制作一部纪录片所需的素材,带走大部分拍摄好的底片去苏联制作影片,一部分内容相近的 16毫米底片就留在延安,等待袁牧之到苏联后的消息再決定。正是由于他们的明智决定,吴印咸在前线拍摄的部分八路军历史资料得以保留,其中包括了白求恩大夫的宝贵资料,没有和带到苏联的胶片一起丢失。这部分电影资料后来由延安电影团在延安用手工冲洗出来,随东征纵队千辛万苦带到东北的兴山,新中国成立后又被带到北京保存起来。

被保留下来的一部分关于晋察冀抗日根据地的电影资料真实生动地反映了那段历史,其中有很多资料是迄今为止尚未面世的镜头:素材记录了日本侵略者野蛮破坏的场景、展现了八路军指战员的战斗生活、介绍了八路军的日常生活,还表现了根据地人民安定的生活状况:市场上出售着水果、点心等各种物品,老乡们在选购等。

1959年,中央新闻纪录电影制片厂的编导高维进到苏联搜集材料时,曾正式向苏联方面查问过《延安与八路军》的下落。苏方的答复是,苏德战争期间已将这部影片的全部底片和素材交给了当时“第三国际”的一位同志带回中国,至于下文如何一直未予查究……

编辑:黄灵 yeshzhwu@foxmail.com