让语文教学回归本位

2015-12-22丁丽娜浙江省浦江县浦阳第三小学322200

丁丽娜(浙江省浦江县浦阳第三小学322200)

让语文教学回归本位

丁丽娜(浙江省浦江县浦阳第三小学322200)

语文课到底教什么?近年来,关于如何确定语文教学内容的话题引起了大家的广泛关注。本文结合几个案例与吴忠豪教授的观点来具体谈谈如何分清语文本体性教学内容与非本体性教学内容,以及在教学过程中怎样落实本体性教学目标。

非本体性教学内容本体性教学内容教学过程

我们的数学教材与英语教材对于“教什么”都有明确的定位,而语文教材需要一线教师根据文本特点并结合个人经验去判断、选择、重组,这样不可避免地造成教学内容的随意、无序、经验化,从而呈现了碎片化的语文教学。

一、分清非本体性教学内容与本体性教学内容

上海师范大学吴忠豪教授指出:按照《语文课程标准》对语文课程功能的阐述,我们可以把语文课程的教学内容大致划分成两个大类:一类是语文本体性教学内容,一类是非本体性教学内容。

所谓语文“本体性教学内容”就是反映这门学科本质特征的、区别于其他各门课程的教学内容,包括语文知识、语文策略(方法)和语文技能。所谓“非本体性教学内容”包括情感、态度、审美、价值观、审美教育、多元文化等非语文课程本质特征的各科共同承担的教学内容等,这类教学内容并不是语文课程一科独担的,而是由基础教育各门课程共同承担。

令人担忧的是,目前这种本体和非本体教学内容颠倒或错位的语文课已经成为一种常态。目前,我们虽然在力图改变文本分析式的语文教学,但是学生的语文知识、方法、技能等语文能力是否有提高,我们却甚少思考。

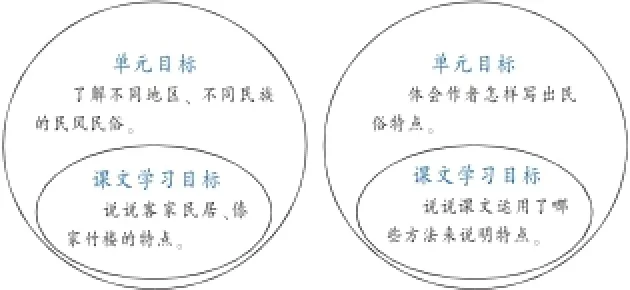

二、语文教学必须以本体性教学内容为主要目标

语文作为一门以培养学生运用祖国语言文字能力为主要目标的综合性实践课程,理应以本体性教学内容为主要目标,并且聚焦于语文知识、方法和技能展开教学。以《各具特色的民居》为例,研读教材,我们可以得出单元导语与课文连接语的目标设置存在以下关系(见图1)。

图1

1.“客家民居与傣家竹楼的特点”是一个非本体性教学内容,导语和连接语对其要求为“了解”与“说说”,这是一个浅层次目标。学生通过默读课文,就可以大致了解。吴忠豪教授提出:非本体教学目标渗透在本体性教学目标中。那么,了解客家民居与傣家竹楼的特点又渗透在怎样的本体性目标中呢?其一是读的过程,其二是筛选、整理、概括信息的过程,其三是表达的过程,这三个过程都是在语言文字活动中进行,是扎扎实实地进行语言文字运用的实践过程。教材无非是个例子,客家民居与傣家竹楼的特点并不是语文教学本体关注的核心,语文教学真正关注的应该是学生语文能力的提高,而能力只能在实践中得到提升。例如,“筛选、整理、概括信息”指向语文策略的过程,学生通过默读课文,整体感知,在语文实践中学会如何提取文本重要信息的能力;又如“表达的过程”,学生通过提取关于客家民居与傣家竹楼特点的重要信息,通过整合加工,将自己的收获与大家交流。我们不仅要关注学生概括的准确性与简洁性,更应该关注学生的语言习惯,要求学生说通顺、说流畅,及时纠正语病。

2.“体会作者怎样写出民俗特点”是一个本体性教学目标。吴忠豪教授指出:要使中国语文教学有实质性的推进与突破,就必须在课程目标设置上,变“阅读核心”为“读写并重”并朝向“表达”;在教学时间分配上,变“阅读主导”为“表达主导”;在教学内容上,变“理解课文”为注重“读写结合”的实践活动。因此,如何正确处理好文本思想内容与语言训练的关系,根据课文创设适合学生语文发展的情境,是教师文本解读和教学设计的关键所在。

根据以上分析,并结合文本特点,本文可以按照以下思路进行教与学:

学习目标:

1.正确、流利地朗读课文,理解词语“奇葩、夯筑”和对联“承前祖德勤和俭,启后子孙读与耕”。

2.了解客家民居与傣家竹楼的特点,学习作者运用列数字、打比方、举例子等说明方法来表现事物特点的方法。

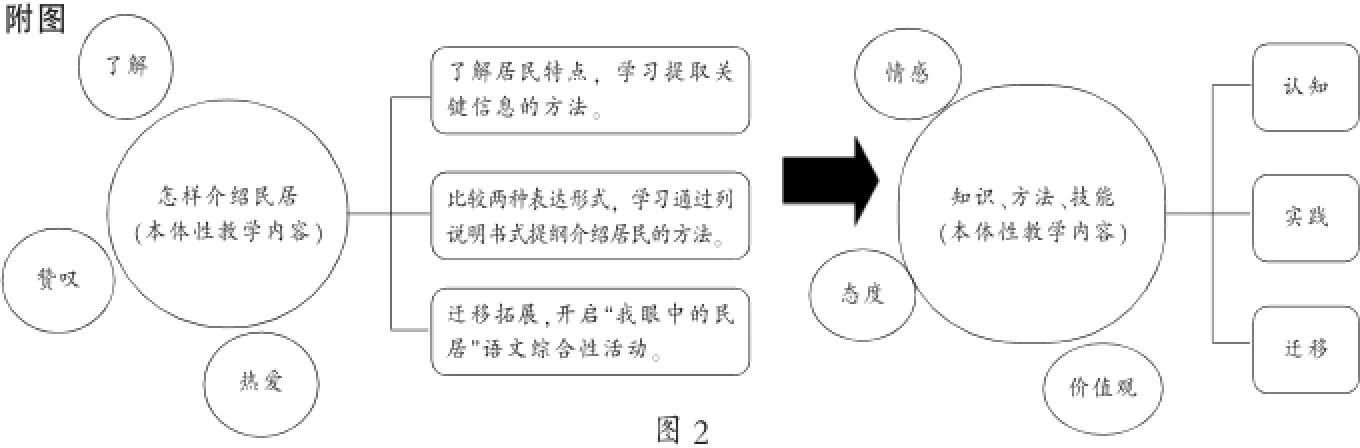

图2

3.运用药物说明书,学习作者抓住事物特点并结合说明方法介绍事物的写法(教学重难点)。

教学时间:1课时。

学习过程:

1.检查预习,明确学习目标。

2.了解民居特点,学习提取关键信息的方法。

3.比较两种表达形式,学习表达。

4.欣赏民居,开启“我眼中的民居”语文实践活动。

对比非本体性教学设计的图示与本体性教学内容的目标指向,我们不难总结出本体性教学设计的图示。(见附图2)

三、教学过程落实本体性教学目标

非本体性教学内容设计下的教学大多是“初读→精读→总结”,本体性教学内容设计下的教学大多是“认知→实践→迁移”,其关注的是语文知识、能力、技能。以吴忠豪教授讲座中的《姥姥的剪纸》为例,非本体性教学设计如下:(1)揭示课题,了解剪纸。(2)研读课文,体会技艺之“神”。(3)品读课文,体会祖孙情深。(4)课外延伸,总结下课。本体性教学设计如下:(1)揭示课题,了解剪纸。(2)读姥姥技艺之神,学习品读方法。(3)运用品读方法,读祖孙情。(4)运用学到的表达方法写话。对比两个教学设计,我们不难发现,非本性教学内容下的教学落脚点在文本的分析与感悟,体会技艺之“神”,体会祖孙情深,而本性教学内容下的教学落脚点在“语用”,学习品读方法,运用表达方法写话。学生的语文能力并不是感悟出来的,是在实践中不断形成的,我们只有从“教课文”转向“教语文”,从“非本体教学内容”到“本体性教学内容”,才能实现阅读教学的华丽转身。

也许,有人会有疑问,基于本体性教学内容的设计过多地关注表达,又该怎么去实现语文课程承载的情感目标呢?情感目标是教材目标,而非语文课程的目标,因此它应该作为隐性目标渗透在教学过程中。以于永正老师执教的《高尔基和他的儿子》为例,当众多教师把重点放在感悟父子情深时,于老师别出心裁地把教学环节简化为:(1)感情朗读指导。(2)如何写批注。(3)代儿子给父亲写信。原来,在朗读中,在批注中,在写信中,于老师早已渗透了父子情深的情感目标。而我们的本体性教学就是在语文实践中实现情感、态度、价值观等目标。这就是一种“润物细无声”的教育。

一课一得,我们每周平均6堂语文课,以一学期20周计算,小学6年就是整整1440堂语文课,如果我们能更多地关注语文本体性内容,聚焦“语用”,长年累月,学生能形成一定的语文能力,并善于用自己的文字来表达真实的情感。我们有理由相信:每一堂指向“教语文”,指向“本体性内容”的语文课,每一堂立足儿童的生命需求与成长规律而设计的语文课,每一堂关注儿童自主阅读与实践的语文课,必定对无数的生命产生深远的影响。

(责编 张亚欣)