民居凝乡愁

2015-12-22撰文王建玮安宁

撰文/王建玮 安宁

民居凝乡愁

撰文/王建玮 安宁

乡愁离不开那些承载着悲欢离合故事和喜怒哀乐记忆的老屋。沁出人间烟火气息的老屋如同年高老者,曾经拖儿带女护佑全家平安,如今慈祥地守候在岁月之河的岸边,不着一字,不发一语,仅凭站立的姿态和沧桑的表情,就已讲述了一段历史和故事。

想起老屋,无来由地一阵温暖涌到心间,多了郑重和呵护的情绪。那些沧桑与厚重点缀的风铃,那些情感与故事滋养的青苔,那些绿草与鸣虫陪伴的院落,唤起的是温柔甜蜜的儿时记忆,滋补着异乡人关于家的记忆。老屋可能陈旧,但绝不肤浅;可能残破,但绝不突兀。片片瓦当都是活史书,块块铺地青砖上都有族谱。老屋用营造技艺记载了历史,用原木白石传承了文化,用砖瓦青茅丰富了传说。在这里,写个关于老屋的故事。老屋不单单是祖父辈对儿孙辈的物质馈赠,也是精神遗产在血脉间传递。

《泊船瓜州》

王安石·宋代

京口瓜州一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还。

香火与祖屋

如果天下的孩子都随母姓,我深信不疑,那城郊乡野的砖墙上,为女孩争取地位的计划生育宣传口号能少一大片。外国人我不了解,但中国人对世泽绵长、香火永续的要求绝不止于DNA的复制,一个形式主义的姓氏也是至关重要的。

祖母生了3个儿子,但种种际遇,最后留在身边的只有父亲一个,为祖母养老送终的也是父亲。可无论什么时候,父亲都不愿意别人非议二伯父一个字,永远都在努力为他的二哥辩解,组织各种理由解释为什么自己的哥哥五十年前高中毕业,在百里之外成家立业后却多年一去不回,虽然这曾经直接导致还在上学的他生活窘迫无比。

老家的旧宅是一个前后三进的大院子,是不知哪辈的老太爷找一个南方的风水先生看的宅院。中间那个四合院正中有棵要两人合抱的大树,据说荫蔽着整个家族,我的祖母当初逢年过节都要很郑重地磕头上香。现在这个大院子已经经过一代代人一次次的分割,产权被分配给一些和我同宗但我已陌生的人。房子已经破败,每一位产权所有人都不居住在这里,但父亲还是常常不厌其烦地给我介绍:前院属于谁,后院属于谁,北房的左半边是哪个大爷的,右半边是哪个大爷的,哪个过道三家同走,哪块地方看似在谁家院里其实是属于谁家的……虽然没有在这个院里住过一天,但从很小的时候起就有记忆,站在灰色调的老院子里,望着那棵大树,心里有一点儿害怕,又有些莫名的亲切和伤怀。

《江外思乡》

韦庄·唐代

年年春日异乡悲,杜曲黄莺可得知。更被夕阳江岸上,断肠烟柳一丝丝。

正房左手的那间屋子,我父亲在屋里的土炕上出生,我未见过面的祖父在同一铺炕上离世,生死将息、香火绵延从来都是这座宅院里的寻常故事。我对老屋人事最后的印象是三岁那年祖母去世,巨大的灵柩停在正房开阔的堂屋中,我按照长辈的指示下跪磕头,眼前全是寿方刺眼的红色,而我,不太懂悲伤,也全然没有恐惧。

丧事过后,父亲用一把铁锁锁住正房的木门,无声宣告了老屋宗亲中我们这一支的彻底退出。后来想象那一刻,父亲心中一定万分哀伤, 他本就是善感的人,就算是旧屋病母,只要还有一丝烟火气息,也是他心里一团笃定的暖意。我已不记得那段时间他有什么特别的言行,但料想,那个时候我会是他最大的安慰。那是一种特殊的气息,只有一个姓、一条根、一脉血的人能感应到那种温暖和感伤。

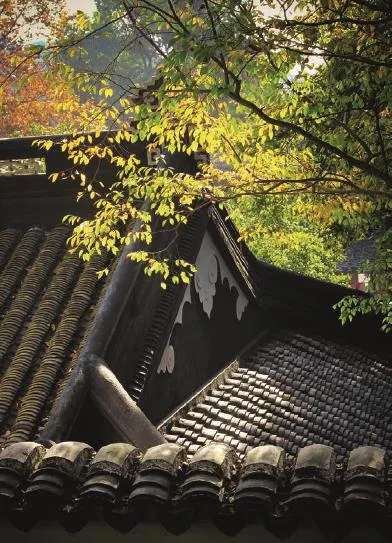

等从这里飞出的乳燕都纷纷在外面筑巢,无人料理的老屋开始迅速佝偻。房顶因为常年无人清扫、修补,飘落的榆钱在瓦片的缝隙中扎了根,雨水也伺机渗入,终于一点点积成重负,压垮了堂屋的主梁。即便这样,老屋裸露的每一根椽子都美丽而匀称,每一枚瓦片都乌黑而光润,每一块青砖都精致而坚实。那是只存在于本家宗亲之间的小小骄傲——老宅的房子好,用料和手艺都扎实;老屋的风水也好,最旺子孙读书科考。就算只是一个大家族的集体意淫,依然人人笃信不移。

《秋暮西归途中书情》

白居易·唐代

耿耿旅灯下,愁多常少眠。思乡贵早发,发在鸡鸣前。九月草木落,平芜连远山。秋阴和曙色,万木苍苍然。去秋偶东游,今秋始西旋。马瘦衣裳破,别家来二年。忆归复愁归,归无一囊钱。心虽非兰膏,安得不自然。

祖母去世后,我只在每年秋天和父亲回一次老宅。后院有颗很茂盛的核桃树,每年结很多核桃,成熟的时候父亲就会带我回来,他拿着杆子噼噼啪啪地打,我在树下兴奋地笑着叫着来回跑着捡。快乐只是属于那一天的,核桃常常是新一年的下来旧一年的还没吃完,我并不是真的喜欢吃核桃,但核桃树下的欢愉是一年一度的礼物。不知道那棵树是谁种下的,是哪位我没有见过面的长辈给了我这丰厚的馈赠。

前两年重新翻盖分给爸爸的后院。规划的时候发现院子的形状被分割得奇奇怪怪,还有很多已经搞得人稀里糊涂的公共区域。妈妈主张寸土必争,属于我们的部分一丝一毫也不能放弃,但爸爸却坚决把所有公用的、模糊的地方规划在了围墙外。父亲的退缩和忍让一度让母亲很不快,她的絮叨和责怪让我也一度对父亲的态度不以为然。但忽然有一天,我一下子觉得父亲做的一切都是对的。对这个据说以后属于我的院子,我忽然很忐忑。置下这个院子的祖先愿意把它给我吗?他们是不是更愿意留给某一个王姓的孙子?只有女儿的父亲心里是不是更纠结?更奇怪的是,我丝毫不觉得自己这个想法有些许的迂腐和好笑,而是觉得无比严肃和庄重。

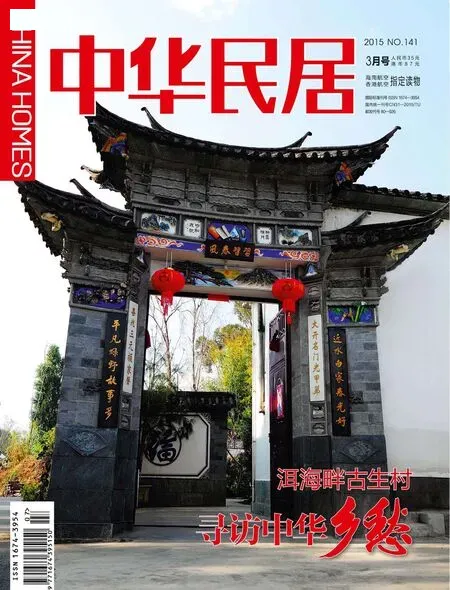

民居与乡愁

每一份乡愁里的底色里都必然有着民居,家的感觉是一样温暖的,但家的形状却不一样。闯关东的汉子,坚强倔强的背影后面是齐鲁大地绿野上的石墙石楼、海风中伫立的海草房,有着粗粝不羁的大气和爽朗;黄土高原上走出的孩子,一直在追寻着窑洞的温暖和安全;徽商四处奔波的脚步里,藏着徽派民居的朦胧离愁和斑驳故事;来自草原的骄子,血液里澎湃着蒙古包的圆润大气和舒张自然……

每一种成熟的民居都是当地自然环境与文化的产物,无论外观还是构建,都有着增一分则长、减一分则短的妥帖,一方山水灵秀和烟霞云泉只能滋养出有着独特风景和灵魂的屋宇,特色民居与当地山水天衣无缝地融合在一起,宣布着非此不可的笃定。有着不能拆分和更改的适宜。

自小在福建土楼中长大的朋友小鹿,虽然在日本东京生活工作多年,但始终不适应繁华都市里一道道无形的屏障。她说,我们土楼就像一个小联合国,几百人住在一个大院子里,邻里相亲、鸡犬相闻。在她的脑海里,那些大大小小或圆或方千姿百态的土楼,充满着田园牧歌的诗情画意。土楼追循着昔日繁华如梦的豪宅大院的模式,就地取材,由红壤土掺上竹片、砂石、糯米粉汤、红糖、蛋清夯造而成,客家人的聪明与才智、传统与文化、精神与信仰,也实实在在全夯在里面了。据说,上世纪七八十年代初,某超级大国的卫星发现中国福建西部布满了无数个大小不一,“核反应堆”该国当局高度重视,于是派遣特工人员以游人的身份前来探个究竟,结果探明是一座座土楼古民居建筑……

家住东北的同事老王每次回乡除了给我们带自家做的红肠和熏鱼干之外,也会顺便讲起雪乡的冬天如何寒冷,狗拉爬犁的奇趣,烧火炕的温暖。他总是用非常诗意的句子:“屋顶上罩着一层厚厚的雪,屋檐下的红灯笼随风飘摇,即使在雪夜里也看得特别清楚,窄窄的小窗温暖牢固,风里飘着酸菜炖粉条的香味,火红的炉火上烤着马哈鱼鱼干和红薯。一家人欢声笑语坐在一起嗑瓜子、包饺子……”俨然描述了一幅活色生香的东北家居生活图。

从黄土高原上走出来的大红,用“进村不见房,闻声不见人;脚下摇树影,平地起炊烟”来形容自己的陕西老家的地坑院。这种“地下四合院”地处黄土高原边缘,土层厚且坚硬,窑洞还是天然的温度调节器,冬暖夏凉,造价低廉,对昔日贫穷的山民来说,这样的建筑是再理想不过的了。地坑院千百年来受到黄河岸边豫西山区人们的喜爱。在地坑院中学习剪窗花,吃刚出锅的白馍馍,是大红走到天涯海角也无法忘记的温馨回忆。

小鹿温婉亲和,行事里带了一些土楼的圆转;老王性格爽直,走到哪里都大声大气;大红即使成了公司高管,依然淳朴憨厚,不带世俗的机心和狡诈,一如陕北的黄土地一样朴质。生我们养我们的可爱家园给里我们最好的礼物,游子带着山水之助,民居的滋养,走遍天涯依然与我们的家园无间相融——这就是故乡在我们心灵里植入的密码。

《长干曲》

崔颢·唐代

君家何处住?妾住在横塘。停船暂借问,或恐是同乡。家临九江水,来去九江侧。同是长干人,生小不相识。