复容牵正汤结合电针治疗风痰阻络型周围性面瘫的临床观察

2015-12-22寇吉友,朱茜,张爱邦

复容牵正汤结合电针治疗风痰阻络型周围性面瘫的临床观察※

寇吉友1朱茜2张爱邦2

【关键词】周围性面瘫;复容牵正汤;电针;风痰阻络

收稿日期(2015-01-20)

周围性面瘫为临床多发病,以口眼歪斜为主要症状。中医学称之为“口眼斜”“吊线风”“卒口僻”“歪嘴风”。该病起病急,难以预防,直接损及颜面部,给患者造成巨大的心理、精神压力,影响人们正常的工作与生活。西医学多认为该病与病毒感染、神经根水肿导致血运障碍相关,多给予抗病毒、皮质类固醇激素及营养神经药物或手术治疗,但不良反应相对较大。中医学治疗周围性面瘫疗效显著。世界卫生组织将该病认定为针灸适合治疗的43种疾病之一[1]。我们应用电针结合复容牵正汤治疗风痰阻络型周围性面瘫患者,取得了较好的临床效果。为进一步验证本法的有效性,给周围性面瘫的治疗提供临床依据,我们进行了如下研究,现报道如下。

一般资料

本研究中周围性面瘫患者均为2013年9月~2014年9月就诊于黑龙江中医药大学附属二院的内科门诊及针灸病房的患者,共64例。按就诊顺序将患者随机分为电针加中药组和西药组,每组32例。电针加中药组男18例,女14例;平均年龄(40.5±6.25)岁。西药组男19例,女13例;平均年龄(41.2±7.6)岁。两组病程均为1~7 d。两组年龄、性别、病程比较无显著差异(P>0.05),具有可比性。

诊断标准:①西医诊断标准:参考《实用中西医结合诊断治疗学》中的特发性面神经麻痹的诊断标准[2]。②中医诊断标准:依据国家中医药管理局1994年颁布的《中医病证诊断疗效标准》[3]中有关面瘫的诊断依据。面瘫风痰阻络证中医辨证标准。主症:面瘫(起病急,突发口眼歪斜,眼睑闭合不能)。兼症:形体稍胖、胸闷痰多、困倦乏力、食欲不振、头晕身重。舌脉:舌质淡胖,苔薄白而腻,脉弦滑。

纳入标准:符合西医特发性面神经麻痹的诊断标准;符合中医面瘫的诊断标准;符合中医面瘫(风痰阻络证)辨证标准;14岁≤年龄≤60岁者;病程≤7 d者;知情并自愿接受本疗法的患者。

排除标准:非风痰阻络型面瘫;中枢性面瘫;继发于肿瘤、外伤、疱疹病毒等其他疾病的周围性面瘫;具有糖皮质激素禁忌证的患者;过敏体质者、孕妇及哺乳期患者;已使用或接受其他治疗方式者;既往严重器质性病变、精神病病史及遗传病病史。

治疗方法

电针加中药组。取穴:阳白、蹙额穴(以阳白穴为中心,内外0.5寸处各1个穴)、四白、翳风、颧髎、地仓、牵正、迎香、合谷、风池。针刺方法:以28号1.5寸毫针针刺,面部穴位均取患侧,合谷、风池取双侧。内蹙额穴向攒竹穴透刺1寸,外蹙额穴向眉毛外侧端透刺1寸,合谷、风池采用泻法,其余穴位均采用平补平泻。行针后连电针,疏波。以肌肉向外上方跳动、患者能耐受为度。留针30 min,日1次,7 d为1个疗程,共治疗4个疗程。中药:自拟复容牵正汤。白附子、僵蚕、白芷、当归、白术、石菖蒲、天南星各20 g;党参、地龙、川芎、鸡血藤各15 g;炙甘草、全蝎、桂枝各10 g。服法:日1剂,水煎服,取汁400 mL,早晚分服。

西药组:口服强的松片(国药准字:H44021207),剂量40 mg/d,晨起顿服,连服3 d;第4~6天,20 mg/d,日1次;第7~9天,10 mg/d,日1次;第10天,5 mg/d,每天1次。10 d后停用。维生素 B1、维生素 B6口服,10 mg/次,每天3次。弥可保(国药准字H20030812),口服,0.5mg/次,每日3次。7 d为1个疗程,服用 4个疗程。

治疗结果

疗效标准:采用1985年第五届国际面神经外科专题研讨会推荐的House-brackmann(H-B)面神经分级系统[4],患者在治疗前1天和疗程结束后第2天填写H-B量表,观察患者治疗前后的评分变化。临床痊愈:面部症状、体征全部消失,得分8分,H-B分级Ⅰ级;显效:运动时面部功能不自如呈现,静止时双侧面部自如,对称得分7分,H-B分级Ⅱ级;有效:运动时不对称,或伴有轻度面肌痉挛、抽动, 静止时面部大体对称,得分5~6分,H-B分级Ⅲ级;无效:治疗前后变化不显著,或症状呈持续加重,或伴有明显的病理性联合运动面肌痉挛、抽动,外形明显不对称,得分0~4分,H-B分级Ⅳ~Ⅵ级。

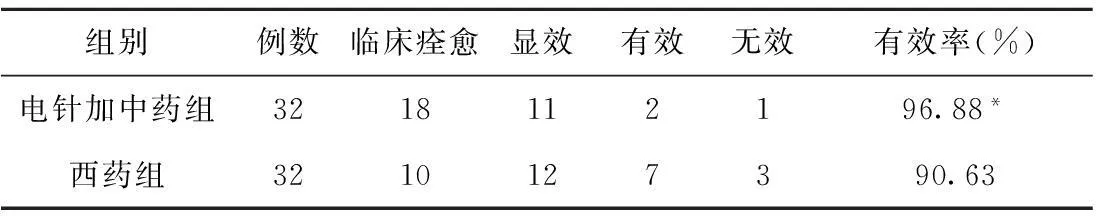

结果:临床疗效比较见表1。表1可见电针加中药组总有效率为96.88%;西药组总有效率为90.63% 。经检验,电针加中药组总有效率优于西药组(P<0.05)。

表1 电针加中药组与西药组患者临床疗效比较(例)

注:与西药组比较,*P<0.05

House-Brackmann面神经分级标准评分比较见表2。显示治疗前两组患者H-B评分相比无显著性差异(P>0.05);治疗4周后,各组患者H-B评分均明显高于疗前(P<0.01);两组间H-B评分比较,电针加中药组明显优于西药组,具有极显著性差异(P<0.01)。

表2 电针加中药组与西药组患者House-Brackmann

注:与疗前同组比较,**P<0.05;与西药组比较,△△P<0.01

讨论

周围性面瘫属中医“面瘫”范畴。本病多由脾气亏虚,痰湿内生,卫表不固,脉络空虚,风寒之邪侵入面部经络、经筋,邪风夹痰邪上扰,以致经气阻滞、脉络失养、

肌肉拘挛或纵缓不收而发病[5]。针对此病机,笔者立祛风化痰通络、活血温经之法,运用复容牵正汤结合电针治疗。针刺上选用内外蹙额、阳白,三针同用,通过对枕额肌额腹肌肉气血运行的调整,明显提高患者提额的恢复速度;通过针刺局部穴位四白、翳风、颧髎、地仓、牵正、迎香激发面部多条经脉气血运行;通过穴位的相互配伍,使因风痰阻滞的经筋得以畅达。四总穴歌:“面口合谷收”,合谷具有统治面部疾病的功效。风池穴属足少阳胆经,为风邪深聚之穴,该穴有助于阻止风寒之邪入里传变,辅助其他穴位祛除头面部之邪。早期结合电针更有利于消除神经水肿及神经损伤的恢复。针灸结合电针由于疗法特性的限制,对阴阳、表里的调整受人体自身气血盛衰的制约,本人临床上应用电针结合复容牵正汤取得满意疗效。方中应用善祛头面风之白附子祛风化痰;党参、白术、石菖蒲、天南星健脾化痰除湿;全蝎、僵蚕、地龙祛风化痰、通行经络;桂枝、鸡血藤温通面部经络;川芎、当归活血化瘀;白芷引诸药上达头面。诸药同用,力专效宏,风得散,痰可消,经络畅达,则病自愈。

参考文献

[1]周俊青.分期综合治疗186例周围性面瘫的临床报道[J]. 南京中医药大学学报,2007,23(6):395.

[2]李本初.耳针穴位治疗周围性面瘫60例观察[J].甘肃中医,2011,4:31.

[3]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994.

[4]House J W. Facial nerve grading systems[J]. Laryngoscope, 1983,93:1056.

[5]宿绍敏. 周围性面瘫针药分期分型论治[J]. 中国中医药信息杂志,2008,15(12):97.