庄惟敏访谈

2015-12-21张利

张利

庄惟敏访谈

张利

张利:您的履历是一份令人羡慕的荣誉清单,从上学时的全部优留作业到工作以后最年轻的清华大学教授、设计院院长,当然还有随后的更多荣誉。然而,所有接触过您的人,不论业内还是业外,都有一个共同印象,就是“谦逊”,您是如何做到这点的?您如何看待时下 “傲气”的建筑师?

庄惟敏:“谦逊”是留给人的印象,我想这可能更多是源于内心的自我认识。我的相对谨慎的自我认识一直伴随着自己的成长,这应该是家风的传承和影响。我的父母都是普通职员,在他们的价值观层面上,一直认为人应该对自己有一种恰如其分的解读,这种概念也灌输给了我。他们没有特别的说教,他们的作为就是这样。我父亲1953年同济大学毕业,是做钢结构的。我国第一个管型塔式起重机是他和苏联专家一起设计的,但是他从来没有跟我说过。我是在我爷爷去世的时候才在箱底发现一张报纸,上面有报道,而我父亲觉得这并不是一件值得炫耀的事。他的这种状态也深深地影响到我。当我自己走上建筑这条道路,成为建筑师,我更加意识到这种自我认知、这种状态对我来说是非常重要的。说它重要有这样两个方面的原因:一方面是能时刻认识到自己的缺陷在哪里;另一方面,是觉得自己真的有很多东西要学。我从小学、中学直到大学都可以说是一帆风顺,但是当我看到身边有很多优秀的人,我就觉得自己真的没有什么值得骄傲的,这是发自内心的想法。每次做完一件事,我都会习惯性地进行反思,而这种习惯使我真的张狂不起来。

张利:那您是不是认同这句话,“狂妄源于无知”?

庄惟敏:这样说可能有点绝对,我不会用这种说法去衡量自己或衡量别人。我后来也反思过,当真的认识到自己有不足才会有一点提高。就像你说的,不知道自己无知是很危险的。另外,除了刚刚提到的两个方面,还有一个方面,我觉得自己是挺缺乏“设计”的,这个“设计”是指做人的自我经营态度。有的人是很会设计的,比如对外的姿态,比如在讲演过程中表达出来的一种介乎“谦虚”和“张扬”之间的分寸感,好像是经过周密的演习之后表达出来的。但是,我会觉得这种“自我设计”很可怕,我会不自觉地排斥。伊东丰雄在UIA大会上演讲时,用自己的激情和对建筑的理解来讲他对建筑的认识、对环境的认识,70多岁了还在不断否定自己,这种发自内心的、真挚的、自然的表达,赢得了全体听众起立鼓掌。我觉得这种真实才是建筑师需要的。

张利:您现在同时担任清华大学建筑学院院长与清华建筑设计研究院的院长,您如何看待两份工作的异同,它们哪个更具有挑战性?

庄惟敏:做建筑学院的院长太有挑战性了。事实上,我这个人不是思想家,周榕曾在他的一篇文章中给建筑师归类,你也做过一个给建筑师归类的坐标系,我觉得做得很好,我也欣然接受你们的归类。我其实是个建筑师,准确地说是走比较正统的建筑师的道路,一毕业就进了体制内的大院,由一个师傅带入门开始,逐渐一点点做到现在,对规则的意识与对责任的看重远远超过思想上的批判,这是我们在体制内面对大量快速建造过程的需要时所形成的一种状态。我承认自己处于这样的状态,但是我并不后悔走这样一条道路。我觉得思想有很多种,并不是说仅仅在建筑创作的层面上的个性张扬或反叛就是有思想,其实让一座建筑真正地落地生根,从人的需要与建筑的本质出发,我觉得这也是思想,而且是脚踏实地的思想。

想清楚这一点之后,我对于自己作为设计院的院长还是很坦然的。这在我后来读书的过程中也有体会。比如,菲拉雷特(Filaret)的论文集,他的文章写一段工程的内容会加一小段诗歌,特别在意文辞的修饰,他甚至要求别人讲他的论文时要朗读。所以大家一直认为菲拉雷特是一位倾向艺术化的人,但他说,在自己的论文中更多地是在写“pattern”和“scale”,他要告诉大家一座伟大的建筑实际上是通过形制、模数、比例来实现的,这让我非常感动。这样的大师更关注建筑和人的亲近、和自然的对话,他加深了我对建筑细部、人的行为和功能等与人互动的层面的关注。后来在教学过程中,我的博士生张婷研究斯卡帕,斯卡帕也是一个典型的例子。我原来对斯卡帕不是特别关注,后来深入了解之后发现他那些非常感人的建筑细部处理,使他作为伟大的建筑师显得更加丰满。所以,回头来看那些让人眼前一亮的大手笔,可能更多的是很虚幻的,这也坚定了我作为职业建筑师在这些层面上要多投入精力的想法,所以在设计院这边,我很享受作为建筑师进行创作的过程。

但作建筑学院的院长对我来说确实是一个特别大的挑战。有两个主要原因:一个是人际关系的处理——我并不擅长——身为院长个性必须张扬,必须强势才能做好,这跟我的性格不大相符;另一个是,一定要有雄心勃勃的纲领,最好是惊天动地的“思想”,这好像也不是我的特长。怎么来做建筑学院?坦率地来说,我到现在还没有梳理清楚。因为清华建筑学院前辈的思想太强,梁先生的思想、吴先生的思想等等。我今天悟出来的一点是:我们作为建筑学院的老师能教授给学生的,是作为建筑师的职业精神和职业技能。我们教不出大师,大师不是教出来的,但要教出一个合格的职业建筑师,这是我们的职责。这一点,在上周和宾夕法尼亚大学做建筑教育论坛的时候,宾大设计学院的院长玛丽莲·泰勒(Marilyn Taylor)也讲到,我们建筑学的教授都应该是出色的建筑师,原因之一就是,教设计必须清楚作为建筑师在行业中最基本的要求和素质。但是这一点,却不能作为建筑学院发展的理论支撑,所以这是我作为建筑学院的院长很焦虑的地方,我觉得这也是中国建筑学院院长都需要思考的问题。在QS世界大学排名中我们学科已经排名第八,但这里缺少一个关于办学思想的衡量维度。所以说,挑战是非常大的。

张利:您属于文革之后中国本土走出来的一代人,您觉得这一代人的共性是什么?以及这一代人的责任又是什么?

庄惟敏:我觉得这一代人是很有社会责任感的,这种责任感是从父辈延续下来的。而且我们也经历过文革,经历过改革开放,应该说是受过一点苦,到今天才感受到对比。当然更重的是在意识形态层面,改革开放瞬间打开国门之后,国外现代思潮的涌入带来巨大的反差,这在精神层面上的刺激是非常强烈的,比现在人的体会要强得多,所以从这个层面上来说,社会责任感也油然而生。另外,我们这一代人的民族认同感也是比较强的,不会彻底把自己当成“世界公民”,而是立足本土的,我们对自己的认知使得我们会与后来的人有区别。后代的人可能会更国际化,视野更开阔,他们在学生时代就可以非常方便地通过互联网获得信息,非常便利地跨出国门。而在我们上学的时候,能拿到一本《世界建筑》知道什么是“post-modern”已经是相当前卫了。正是由于那个时候信息的封闭,造成了我们这代人先天的“本土”特征,也使我们成为了计划经济下大规模城市建设的中坚力量,价值观和觉悟都使这代人能在大型国有设计院中独当一面。但是随着将来“institutional”大院的逐渐消失,这代建筑师也会面临一些不适应和反思,面临现在的建筑市场的变化会迎来巨大的挑战。

张利:在您至今的创作历程中,有哪几个项目是比较重要的?如果要串接一个轨迹,哪几个项目是里程碑式的节点?当初接手这些项目时的情形是什么样的?

庄惟敏:回忆起来,大概会有几个明确的节点。第一个节点就是从学生到建筑师的转换,当时做的项目就是东方艺术大厦,现在已经拆掉了,但是我能坦然接受。因为现在看来,那个项目确实有很多自己不认同的地方。当时还是作为学生跟着李道增先生,和香港许李严事务所一起投标,我们清华的方案被规委看中了。但是当时心里没底,不知道方案该怎么深入,毫无头绪。我作为学生,做建筑师的第一课是跟许李严事务所的合作。当时发现许李严事务所的首席建筑师严迅奇先生很专业。他是1975年港大毕业的,在当时香港市场的情形下,他受到的训练相当不错,许李严给我们上了很好的一课。我1987年开始画施工图,1989年日本留学回来还在继续画,直到把剧场的部分画完,酒店的部分是跟许李严合作。当时就觉得,我学到的知识遇到现实工作会有很多问题。这是让自己认识职业建筑师状态的一个节点。

第二个关键点就是做中国美术馆的改造,让我了解了作为职业建筑师的人文情怀。我开始一直认为中国美术馆是十大工程中的一个,后来才知道它并不是,而是十大工程的剩余物资建成的。中国美术馆是在1950年代末开始规划设计的,是世界八大美术馆之一,它的规模不是很大,15,000m2,改造加建之后才20,000m2。在自然灾害时期非常困难的条件下建成的这座建筑,完成的品质却是非常高的。举一个简单的例子,接到改造任务之后我曾跑到美术馆的屋顶上去看檐口,三层有两个侧厅,侧厅上面是小披檐,披檐和墙体之间有一个缝,这个缝之间有一圈构筑物,是混凝土浇筑出来的圆环,每个固定的圆环直径1m多,这个混凝土的圆环很朴素,没有任何装饰。当光线透过披檐照下来,圆环会投下来光影,随着一天日光的变化而变化,特别契合敦煌莫高窟的檐口印象。从中可以看出,老一辈建筑师可以通过这样一种方式体现人文的特质,让我非常感动。改造的时候也遇到很多困难,比如要把墙体面砖的空鼓敲掉,而外挂石材至少需要15cm,这样做原来的琉璃瓦就会凹进去,所以琉璃也要全部敲掉,根据原来的图纸照着原来的样子放大重新烧。那时候北京已经没有琉璃厂,是到山东日照去烧的,不过是用机器刷的釉,跟原来人工刷的还是有差距。这让我感觉到,建筑的美与品质,绝对不是简单地跟技术成正比,人在设计过程中可以用最简易的材料达到很高的品质。这是让我印象非常深刻的。

再之后就是当下的设计,主要是处理环境的态度问题。我有一个说法被媒体放大了,就是“无为而治”。我对老子的“无为而治”认知不深,但是我有自己的解读。我说的“无为而治”更多的是对环境的态度,我一直认为人类历史发展到今天,自然的村落是最合理的,凡是人工规划出来的东西或多或少都是有问题的。建筑师最大的责任就是解决自然环境与人造环境之间的关系。我原来没有悟到这一点,可能很多人早就悟到了。建筑师对环境的态度就是不要把人工环境强加给自然,而是一种无为的状态,这就需要比较深厚的功底。这也是让我比较焦虑的地方,老是觉得自己的功力不够,总觉得放不开。我看到的很多好的建筑,让我感动的地方就是在这个层面上做的非常到位。最近做的华山游客中心,就有这种想法,但仍然觉得还是不够。这个项目当时就是想把建筑弱化,建筑相对自然场景应该是退后的感觉。

比较清晰的就是这三个节点,第一个是从学生向建筑师的转变,第二个是知道了建筑文化意味着什么,第三个就是对建筑和自然的关系的理解。

张利:接下来的问题就是关于中国美术馆的改造,由中国文革以后的建筑师主创,却尽量不留自己的痕迹。您当时有没有试图留下自己印记的念头?如果有,后来是怎么拒绝了这个念头的?

庄惟敏:这个方案应该是一个加建方案。加建方案在历史上有很多成功的例子,最成功的例子就是卢浮宫,成就了贝聿铭。我最初的方案在后面的院子里也做得比较夸张,但是后来放弃掉了。原因之一就是中国美术馆已经到了这样一种程度,在我看来多一笔可能都是败笔。研究了戴念慈先生的作品以后,才理解他是通过中国传统院落的形制、对称的构图,形成了这种饱满的占满整个地段的总图布局。这种布局在后院添加任何一部分都是多余的,即便是功能的完善,要扩充的部分也是应该服从整体的。所以最好的做法,最恰当的方式,就是“不做”,当时的定位就是这样。在向文化部汇报的时候,他们也非常认可。后来增加的那几千平方米全部都放在北侧的院落地下,而且纯粹从疏散角度做了两个疏散口,其他的什么都没做。唯独比较大的改动就是4个角厅,增加了自然采光的天窗。当时有人说如果要尊重原来的方案,屋顶都不能动。但是后来发现,屋顶不能动是因为展厅里的32根柱子(1个角厅8根柱子,4个角厅32根),这些柱子是非常影响展陈的。于是做了非常大的决定,去掉32根柱子,这样从展陈出发的改变就必须改屋顶,同时做玻璃天窗采光。但是玻璃天窗计算了折射角度,而且考虑到防水,会有一点高,为了从立面上看不到,天窗的比例尺度做了非常精细的调整。所有这些做法,最主要的目的就是保持原来的风格。有人会觉得,你这个项目不是白做了吗,而我个人觉得这是一次很好的向大师学习的机会,是让我非常受益的。当然还有些在原来的基础上材料的改变,比如木头换成铜,石膏的地方变成石材,但都是按照原来的造型和风格。

张利:清华科技园是您为数不多的高层建筑案例,在这个作品中,您如何面对高层建筑开发所不可避免的一些弱点,比如商业化、形象化、人性尺度缺乏等。

庄惟敏:清华科技园这个项目其实是个任务,是帮助投资者通过这个项目把投资赚回来,这也是建筑师的一个职责。就像UIA对建筑师的定义所说的,建筑师要为业主服务,满足业主要求,但同时也要关注社会的总体效益和社会的弱势群体,当社会总体效益与业主要求相冲突的时候,建筑师一定要站在社会一边。所以巨型的商业化的东西、非人性尺度等等都是问题,很多建筑师会自觉地不做商业建筑,但是作为职业,可能还需要去做。在清华科技园项目中,最大的问题是业主定位的建筑尺度巨大、容量超大、容积率太高,还有它的位置在学校门口,交通也是很大的问题。所以这个作为任务的项目,在一开始的方案设计中我们要研究和解决的就是高容积率下交通的问题。以问题为导向的设计往往是职业建筑师最常用的策略。我不希望赋予一个建筑太多的意义,对商业建筑而言,就事论事地解决问题应该是最高效的。针对项目场地狭小,车流、人流混杂,我们设计了一个架空二层平台,通过科技园里的中心广场和花园可以将步行人流引上去,把底层架空形成机动车交通空间。每个楼座下面都有落客空间,都有环路,由此形成全立体的交通系统。这里的地下车库应该说是中关村一带最好用的,流线非常清晰。第二就是人性化的问题,立体交通也构成了一个人行独有的空间——二层的平台,通过12根带有景观特征的钢柱实现了一种空间的限定。建成后人们在上面乘凉,孩子们嬉戏,老师们在上面交流沟通,利用得非常好。但也必须承认,在校园的区域内这样高强度的开发,是有先天的问题存在。而建筑师在这里的责任就是尽力去解决问题。

张利:接下来的问题是关于南极科考站,这是很特殊的类型,您觉得在这个项目上,建筑学的价值应该怎么定义?是环境上的,美学上的,还是文化上的?

庄惟敏:我觉得肯定是在环境上的。在南极很多国家的科考站都非常有特色,而这些建筑毫无例外的最重要的特点都是采取最少干预环境的策略,就是与南极地面的接触点非常小,这与一般的建筑是不同的。《南极条约》的一个核心内容就是最低限度地干预南极大陆。所以从这个角度讲,南极科考站作为一个极地建筑,气候很重要,但我觉得土地足迹的问题更重要。也就是说南极的土地足迹问题是独一无二的。南极的这种气候在北极也可能有,但北极是冰,南极是大陆。打桩、挖土等等举动对南极大陆的影响都是永久性的,所以在这里轻触式的做法,其实也是对自然环境的敬畏,我觉得这是非常关键的。比如德国站,做了几条腿,可以随着雪的厚度的增加不断地往上长;还有的国家的科考站是可以行走的。科考站给人的感觉更像是临时建筑,我国第一批去南极科考的科学家秦大河去的时候的1号楼已经坏了,它当时是由集装箱改造装配成的。根据《南极条约》,如果要把它完全保留下来,就要修缮保护做成博物馆,但修缮改造过程中要做到对环境零污染,如果要拆除,那就要把所有的构件及垃圾用“雪龙号”运回来,以免对南极大陆的生态环境造成破坏。

所以南极科考站作为一个极地建筑,除了大家熟知的要考虑严寒气候之外,还要考虑到它是建在南极大陆上的,建筑这种人工环境就是南极大陆的附属品,这个附属品要最少限度地影响南极大陆。当然这种罕见的建筑类型,现在也越来越多地被建筑界所揭示和理解并作为设计原则,比如底层架空、朝向以及专门在建筑群里留出风道,这些风道是为了让自然风把雪吹开,能够让企鹅通过。所以,这跟我们的有些习惯和概念是不一样的,比如一般建筑学的概念是建筑要坚实扎根大地,而在这里就不同了,它应该是可以活动的、可以走的。原本我们看极地建筑的资料,都是在研究气候,事实上在这个层面,我们已经疏忽了。在国外这方面已经开始有相关的研究,比如一种和大地衔接的技术,像浮柱式、移动式的技术。此外,还要考虑到更深层次的,就是极地建筑对人的人文关怀,要超越其他建筑,要削弱人与人之间的隔阂。在南极越冬是非常困难的,因为极夜情况下,大洋已经结冰,动物都没有了,人是非常寂寞的,所以要研究什么样的空间状态能让人适宜这种极地的生活。

张利:接下来是玉树的援建项目,您做的是其中规模最大的,您在玉树的项目上还是实现了很多想法。您当时是怎么接受这个政府办公项目的?另外,怎么把您的设计想法说服给当地政府并最终实现的?

庄惟敏:玉树的十大工程是中国建筑学会分配的任务,没有什么选择的余地。这个项目最初设想的规模曾经一度达到了240,000m2。面对在藏区,有神山圣水,还有结古寺的这个项目,我们做了好多方案,尝试过坛城、林卡式、还有宗山,但最后梳理出来的方案确定出一条思路:因为藏区的人有精神崇拜,既然是行政中心一定要有这种精神崇拜,所以宗山的概念一定要体现,一定要有高的体量,带有精神象征性。但是如何体现宗山,如何将“宗山”与城市结合,是我们需要考虑的问题。后来在若干次讨论中,崔愷提出可以尝试做一点儿藏式的院子,这一下子启发了我。我们开始也做了院子,但没有刻意地做出大小不同的、高低错落的院子。比如,中轴线主入口的院子带有礼仪性质,旁边的偏院是大厅、办公。这些院落之间,开放或半开放,内向或外向,以及高低的错落和围合,这组建筑就把亲民的这一面表达出来了,尺度上就跟城市融为一体。同时把藏民和老百姓的关系拉近了,不是单纯意义上的宗山,而是带有一种亲民的氛围。宗山的概念原本是建在山上,像布达拉宫那种,下面是不开窗的实体,颜色红白,再加上金顶,这是典型的宗山的意象。我们在这个项目里把下面根基部分融入到城市,而且层层叠叠的院落与结古寺的形制相呼应。另一个问题是关于立面,包括开窗、金顶和色彩。颜色上我们曾经尝试用一些红色,红色是宗山特有的色彩,但是讨论会的时候一位民俗专家提出,红色要慎用,原因之一就是宗教意味太浓。最终我们的策略就是“去宗山化”“去宗教化”,也没有用金顶,而是做了端部镶钛金纹样的金属构架。所以,最后的结果是不断地跟地方交流沟通呈现出来的。我其实一直心里没有底,担心体量会很大、又有点对称,但是后来看效果还可以。此外,这个过程中有两个地方是让我们措手不及的:其一就是施工图出来之后,开始打基础放线的时候,突然通知我们说这块地有两个牧民的房子,地是归牧民的,就临时进行了红线的改动,红线的调整使得建筑的总体设计发生了巨大的改变,迫使我们对场地进行一而再再而三地考量,不仅仅是红线问题,场地中的每一棵树我们也都进行了反复的实测和标注。后来这里的每一棵树,包括非常小的树我们都保留下来了,因为在三江源这个地方绿化生态是特别宝贵的。其二就是施工图都做完了,突然接到命令“楼堂馆所”不能用石材。原本一开始我们要用干挂石材,后来告诉我们石材不能用,结果就非常麻烦。最大的问题就是,改成涂料之后窗户就没有深度了。其实现在的州政府还有这个问题,主体建筑上部有一道腰线,就是当时混凝土腰线打完了,没办法敲下来。本来那个腰线挂上石材以后就看不出来了,但干挂石材一取消,这道腰线就显得突兀了。上面一段是仿边玛草的墙顶。墙体要有厚度,又不能用石材,最终只能选择局部用混凝土砌块,混凝土砌块由于是现场人工砌筑,我们最后用在了入口院落的墙面上,厚重凸凹的质感和砌块本真的色彩也达到了我们最初的想法。

所以总体来说,这个项目是花费了很大的力气,算是完成了任务。

张利:在您正在进行的项目中,哪一项是最让您兴奋的?

庄惟敏:现在正在做的,是刚刚中标的丽江博物馆,但还没有最后确定。这个项目是一个很大的挑战,大家一直认为丽江是纳西族的,其实这里是多民族的,甚至有藏传佛教的影响。而且这里有大山大水,不是大家印象中小河流水的概念。所以我们希望在这个项目里重新定义丽江,而且我觉得现在丽江的问题除了商业泛滥,还有更大的问题是泛地域主义化,所有外来的建筑师在这里都用土坯墙、坡顶瓦。这种泛地域主义化也是一种灾难,它带来了一种对现代性或民族文化认知发展的否定,这种否定可能更可怕,会在某种程度上奴役我们建筑文化的发展。在这个项目里,我坚决反对复制一个院落,而是做了金属顶的3条简洁的体量组合,这是源于对大山大水和三江汇流的理解。水是流动的,它给丽江带来的感觉永远是动感的,丽江是一个动态的城。我们也不愿意再去重复纳西族的符号,而是希望把当地人真正引以为豪的雪山、三江汇流和椴木作为精神元素,建筑形态也是源于这个概念,而不是简单的院落。甚至于色彩我也没用任务书上要求的黑色屋顶,而是用亮的,我们从玉龙雪山看下去,它会闪闪发光。因为它是雪山的映射,也是一种溪流的倒映。在竖向构图上用的是不规则的木纹,正面是黑色,侧面是黄色和暗红色,藏式的颜色,丽江民族的服装很多都是这种色彩。

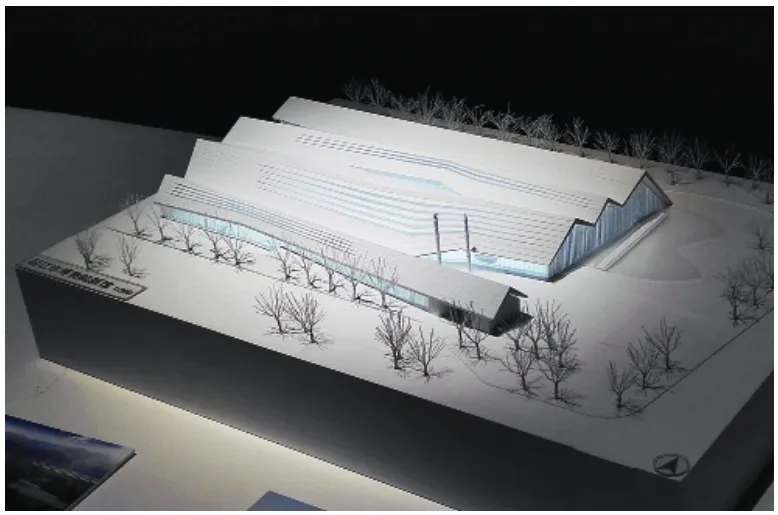

1.2 丽江博物馆鸟瞰效果图

这个项目做起来是比较兴奋的,屋顶做完之后,那些楞可以掀开,光可以漫射下来进入展览空间。而且线性空间用作展览,流线也很清晰。最重要的是博物馆馆藏有一幅很长的金沙江图,可以在这里展现出来。

张利:每个中国建筑师都在讨论中国当代建筑创作的方向,当然这个解释不是唯一的。您认可的当代中国建筑创作的方向是什么?

庄惟敏:我认为,当代中国建筑创作的方向是一个思想性的问题,事实上我特别认同的就是习总提出的“文化自觉性”,当代中国文化的创新性就体现了中国建筑创作的创新性。“文化自觉”不是形式的创新,也不仅仅是技术的创新,而是文化的创新。所谓东方的形制、东方的味道,就体现在这方面。你能讲出一个东方的故事,并把它展现出来,我觉得文化就是中国建筑创作的一个方向。所以我们建筑师特别需要提高东方文化的修养,但确实有点难度,我们现在都被建筑中看似技术化的东西所控制。所以在某种程度上,我还是很同意一种说法,就是把建筑分成三个层次,或者说同心圆:最外圈的圆是“技术”,我们是很容易解决的,比如直接借助当代的技术解决构造问题、采光问题等等;第二层同心圆是研究“人和社会”,即考虑人的行为,这里有一部分人是可以做到的;第三层最里面的同心圆,就是最重要的核心 “中国文化”。我觉得自己充其量是在第二个层次,研究人的行为和心理,所谓的“以人为本”,但我觉得“以人为本”还不够,还需要往核心的地方走。

3 丽江博物馆东北透视效果图

4 丽江博物馆模型

张利:下面的问题是关于学术和教育的问题,首先是关于建筑策划。您在这个领域的研究始于您的博士论文,您能否用最简单的语言,向我们的读者解释一下什么是“建筑策划”,为什么当代中国亟需更好的建筑策划?

庄惟敏:回答这个问题要从一个例子开始说。仇保兴副部长说我们中国的住宅平均寿命只有30年,为什么只有30年?其实很多不到30年的房子被拆掉,不是质量问题。比如,不到20年的沈阳五里河体育场、北京的凯莱大酒店,被拆掉的原因之一就是题出错了。建筑的题就是任务书,这个题是谁出?都是开发商或领导,他们出的题要么没有顾及环境、要么没有顾及发展、要么没有顾及文化,总有各种各样的缺陷,那么建筑师按照这个题去做,就会出毛病,所以短时间之内就被拆除。其实这个问题,国外早就认识到。如果简单地用一句话概括什么是“建筑策划”,就是为建筑设计出一个合情合理、而且具有前瞻性的题。其实现在很多建筑师都在做这件事,当你接到任务书的时候会去研究前期,会对甲方提出对设计任务书的修改意见,这是建筑师的职责。但是还会有些建筑师囿于自己要拿人家的设计费,就要满足人家的要求,甘于当人家的鼠标,对任务书的问题不闻不问,就会出现这样的结果。

建筑策划在美国,尤其是政府投资的、公益性的项目中是非常明确的,项目不经过建筑策划、任务书不经过审查是不能盖的。

张利:您担任国际建协职业实践委员会主席已经有相当长的时间。您如何看待当代国际建筑师的职业精神问题?以及您担任主席以来,建筑师的地位和执业模式发生了哪些变化?

庄惟敏:我担任国际建协职业实践委员会主席是被授命的。职业实践委员会(PPC,Professional Practice Commission)是张钦楠先生和美国的詹姆斯·谢勒(James Scheeler)在1984年共同创办的,原本在UIA下面没有这个委员会,成立PPC的原因,就是当时开始出现跨国执业。跨国执业最大的问题就是,外国建筑师如何执行当地的规则和法规,为了解决这些问题就创办了这个委员会。张钦楠先生之后是许安之教授接任PPC的联席主席,之后就是我。这个委员会是UIA下面最大的三个委员会之一,主要是研究全球职业建筑师执业规则的,至今为止PPC已经制定17条政策和13条导则,导则是对政策的解释。共有将近40个成员国一起参与讨论:什么是建筑师?什么是职业实践?怎么收费?如何仲裁?如何到第三国执业?执业的时候遵守什么?等等问题都涉及到。讨论会每年都要举行,大家会争相参与制定政策,而后在委员会(PPC)里讨论,通过后上报UIA理事会成为UIA宪章的一部分,因为这些政策关系到各成员国的职业实践的利益,因此会有很大的争议,主席就要来主持,通过投票的方式做出取舍。这些政策作为中国建筑师走向世界都是非常重要的。

张利:您觉得中国建筑学科的发展方向是什么?您作为建筑学院的院长,要如何推动这个发展方向?

庄惟敏:这个问题很难回答,我可以说说我们的困境在哪里,建筑学在工科院校当中意味着什么。它的定位不属于工科、理科或艺术,是带有创意特征的工科。就这个层面而言,就要把学科的定位梳理清晰并建立自己的体系向理工科大学宣传,以获得在理工科大学背景下的价值认同,或者自己独立成为一个大学,像罗德岛设计学院,这样的理念是非常清晰的。但是在理工科大学背景下就是两难的局面,一方面依托理工科大学雄厚的科研和师资力量,但同时又被这种工科的意识形态湮没,这就是我们最大的困境——办学意识形态上的冲突,这也是我当院长以来感受最深的。我要花费特别大的努力跟学校里其他学科的人解释建筑,解释什么样的人是建筑学科中的精英,这不能靠你写过多少本书、设计了多少房子来衡量。

张利:您作为建筑学院的院长,您要求建筑学院教师的基本素质是什么?

庄惟敏:就建筑学教师而言,我觉得要有四点:一,首先要热爱建筑;二,要热爱教育,这头两点我认为是最为基础的;三,还要有建筑文化的觉悟;四,要有建筑实践的能力。这四个方面都具备,我觉得才是合格的建筑教师。□

Interview with ZHUANG Weimin

ZHANG Li

清华大学建筑学院

2015-09-18