国外社会排斥测量经验及启示

2015-12-21王锦花

王锦花

(中山大学 政治与公共事务管理学院,广东广州 510000)

一、问题的提出

近年来,中国政府不断加大贫困治理和反社会排斥的力度。1994年《国家八七扶贫攻坚计划》的公布预示着政府将反贫困提升至国家战略,1999年开始实施的《城市居民生活最低保障条例》标志着社会救助逐步迈向规范化和制度化。2014年政府工作报告中,李克强总理强调要继续向贫困宣战,绝不让贫困代代相传。随着“科学发展观”和“和谐社会”理念的提出,中国正在经历一场单纯注重GDP 增长到注重民生的社会大转型中,从追求“量”变到“质”变的突破,着眼于社会建设的质量问题。为了获悉中国近年来社会的进步状况,人民生活的改善程度以及已推行的社会政策的效果,就需要对社会融合和社会排斥进行测量。然而,中国社会融合和排斥的实证研究远远落后于西方国家,究竟哪些人更容易遭遇社会排斥、在哪些方面被排斥、被排斥的严重性如何等系列问题尚不清楚。涉及社会排斥程度的测量几近空白,社会排斥指标体系构建远远滞后。迄今为止,国内虽有部分学者开始对弱势群体譬如城市贫困人群、青年失业人群、农民工等在经济、人际关系和参与等维度的排斥进行研究,但采用的多是定性研究。①国内关于社会排斥的定性研究主要有彭华民:《福利三角的社会排斥——对中国城市新贫困社群的一个实证研究》,上海人民出版社2007年版;祝建华:《去工业化过程中的我国城市新贫困群体与社会排斥》,《兰州学刊》2006年第7期;李汉宗、贺寨平:《城市贫困人口个人特征对社会网络结构影响的实证研究》,《甘肃行政学院学报》2010年第1期;潘泽泉:《社会网排斥与发展困境:基于农民工的经验研究》,《浙江社会科学》2007年第2期;曾群、陆景丽:《青年失业与社会关系排斥风险》,《青年研究》2006年第6期;郭星华、邢朝国:《高学历青年流动人口的社会认同状况及影响因素分析——以北京市为例》,《中州学刊》2009年第6期。尚未发现有文献对国内社会排斥状况进行测量的定量研究,就是对国外社会排斥测量的介绍也是非常少。①期刊网搜索中仅有一篇,苏江丽:《欧盟监测低收入和社会排斥指标介评》,《理论探索》2007年第5期。社会排斥研究缺乏指标化,无法回答弱势群体遭遇社会排斥的程度究竟如何,社会政策是否真正促进了社会融合和整个社会进步等问题。

而英国及欧盟等西方国家对社会排斥的测量已经进行了十余年,其指标历经修改,不断完善,已经有了相对成熟可操作化的指标体系。因此,借鉴和学习国外关于社会排斥的测量指标体系和操作化势在必行,本文首次对国外尤其是英国和欧盟的社会排斥测量指标体系进行系统梳理和评述,在此基础上借鉴经验,为构建我国社会排斥指标体系奠定基础,为制定有效反贫困和社会排斥的政策提供支撑。

二、社会排斥及其测量的重要性

从上个世纪80年代开始,社会排斥逐渐取代传统从收入和消费角度定义的贫困观点。随着世界经济急剧变迁,人们面临的问题不仅仅是物质上的贫困,还包括社会权利、政治权利等的缺乏与剥夺,它不仅仅是指物质上的劣势,还意味着精神上和心理上也遭受一系列侵害。这种多重的不利因素重合叠加,导致很多人被排斥在正常的生活之外,长期处于社会的边缘和被动地位。经济与社会发展不平衡和不断出现的新问题,导致社会排斥概念应运而生。“社会排斥”(social exclusion)一词是20世纪70年代开始流行的一个社会学术语。1974年,法国学者勒内·勒努瓦(René Lenior)首次使用“社会排斥”这一概念说明被排斥在正式就业岗位和收入保障制度之外的特定社会边缘群体的“被排斥”状态。②熊光清:《欧洲的社会排斥理论与反社会排斥实践》,《国际政治》2008年第1期。社会排斥主要是指穷人除了收入低以外,他们还在劳动力市场、社会服务和社会关系等方面遭遇到排斥,社会排斥研究将贫困研究推向了一个更加广阔的领域。继勒内之后,学者们从不同角度对社会排斥进行了不同的定义。本文将社会排斥视作社会成员希望以公民的身份参与到社会中去而被他们所不能控制的社会因素阻止了的社会问题,社会排斥是指社会成员公民权利没有实现的表现。

社会排斥概念告诉我们社会排斥是什么的问题,它有哪些特性,包含哪些维度等。但是,作为直接指向社会政策的概念,这远远不够,我们不仅要了解社会排斥是什么的问题,更要知道社会排斥怎么样的问题。到底是哪些人、哪些群体、哪些区域、在哪些方面更容易遭遇社会排斥,社会排斥的深度与强度如何等问题,这就迫切需要建立一套可操作化的社会排斥指标去度量它,才能更深切地了解一个社会、地区及个人所遭遇社会排斥的状况。社会排斥测量不仅可以非常直观反映一个国家或地区的社会质量和社会进步的状况,同时它还蕴含重要的政策向度。正如Rosanna Scutella et al.③Rosanna Scutella,Roger Wilkins and Michael Horn,“Measuring poverty and social exclusion in Australia:a proposed multidimensional framework for identifying socio-economic disadvantage”,Melbourne institute working paper series working paper,2009,No.4/09.总结的那样,社会排斥测量的重要性主要表现在以下四个方面:

(1)对政府而言,需要评估人民生活水平发展状况。而传统的以GDP 来衡量的方式存在明显不足,亟待丰富。

(2)到底有多少人处于弱势地位,被排斥在社会之外,他们处于劣势的性质、状态与原因如何,这些信息非常重要。它是政府制定有效政策的基石。

(3)社会排斥的测量也为评估政府消灭贫困和社会排斥的政策是否有效提供了依据,可以促使政府对人们更加负责从而提升自身绩效。

(4)社会排斥测量同时可以方便不同政府之间进行发展的横向比较,是衡量社会进步的重要方法。

三、国外社会排斥测量的发展历程

贫困与社会经济劣势一直是社会学家和政策学界关注的重要话题,从贫困到社会排斥概念和测量经历了绝对贫困、相对贫困到社会排斥三个阶段。第一阶段,绝对贫困阶段,划定统一贫困线。早期测量贫困关注的是绝对贫困,即以能否满足一个社会中人们生存最起码需要,保证基本的营养和住宿需要为依据划定一条基准线。一百多年前,英国的布思(C.Booth)和后来的朗特里(S.Rowntress)开创了理论与实证相结合的贫困问题研究领域,逐渐形成了一个以生计调查的方法来测量一个群体是否贫穷的研究传统。①〔英〕布什的早期著作1889年出版的《伦敦东区人民的劳动和生活》;朗特里的早期著作有1901年出版的《贫困:城镇生活研究》。这种建立在资源基础上尤其是以收入为基础,以能否满足人们一定可接受生活水准划定一条线,即为贫困线。第二阶段,相对贫困阶段。最早提出相对贫困概念的是美国斯坦福大学经济学教授V·法克思(Victor Fuchs)。他将贫困线确定为全国人口收入分布中值的50%。②http://www.360doc.com/content/11/1118/16/2205372_165520423.shtml.这种方法后来被很多学者沿用,所不同的是有人使用的是均值而不是中值,有人使用的中值(或均值)的40%或60%,但其共同点都认为贫困是相对的,是一种不同人之间相对收入或生活水平的相对比较。在国际社会中,相对贫困比较通行的测量方法是以欧盟为代表以低于中位收入的60%划定收入贫困线。第三阶段,社会排斥阶段。20世纪70年代末以来,西欧国家的经济生产方式经历大转型和经济结构的重建过程,社会面貌发生了巨大的变化,传统的贫困理论不足以解释这样的新现象,社会排斥理论逐渐替代贫困成为社会政策的核心话语。如果说绝对贫困是由于生活资源的匮乏造成的,相对贫困是由于阶级(阶层)之间地位的不平等造成的,那么社会排斥就可被认为是主流社会(团体)制定的社会规则造成的。③林卡:《绝对贫困、相对贫困以及社会排斥》,《中国社会保障》2006年2期。它不像绝对贫困和相对贫困那样,可以简单划定一条“贫困线”进行测量。这是由于在一个社会中没有人被完全排斥,不存在一条“排斥基线”,只能确定的是在某一时间某一区域内,某些个人、群体或区域更容易遭遇社会排斥,另一方面是由于社会排斥概念本身的复杂性、动态性和多维性,决定了社会排斥测量指标是个非常具有挑战性、包含多维度的体系。

四、国外社会排斥测量指标体系介绍

国外的社会排斥指标体系建构数欧盟与英国最为积极。欧洲议会1998年被要求制定反社会排斥的政策,2000年的里斯本会议更是将贫困与社会排斥摆到了欧盟社会政策的核心位置。欧盟为了监测各成员国有关低收入和社会排斥问题,采取了共同行动,制定了较为成熟和完善的系统指标,实施消除贫困和社会排斥的国家行动计划并定期发布社会排斥和社会融合报告,以共同指标来监测和评价其成员国取得的社会进步。在此前提下,要求各成员国设置专门的机构,制定本国社会融合的行动计划,专门解决社会排斥问题。英国1997年设立了社会排斥部(Social Exclusion Unit)直属内阁之下,还成立专门的社会排斥研究中心,设在伦敦政治经济学院下,开展了对“贫困和社会排斥”的专门调查,对社会排斥向度进行跟踪监控。

一个社会的社会质量和社会进步状况的研究可以从两个维度入手:一方面可以着眼于社会体系、制度和组织体制等社会环境因素,这可以通过该社会为人们生活所提供的社会经济保障的水平和程度反映出来;另一方面着眼于个体,可以通过该社会为个人提供的进入社会体系的机会、开放度,以及个人融入主流社会的可能性来反映。④林卡:《社会质量理论:研究和谐社会建设的新视角》,《中国人民大学学报》2010年第2期。从这个角度来看,社会排斥测量大体上可划分为两个层次:社会层面的测量与个人层面的测量。两者之间有很多重合的地方,但是也有明显的差别,主要表现在:(1)个人层面社会排斥的测量主要是用来测量个人是否遭遇排斥、分析社会排斥的原因以及给被排斥者带来的后果等;社会层面社会排斥的测量则是对整个社会运作进行总体性评价,它包括某种劣势群体占总人群比率之类的数据;(2)一般来说,个人层面社会排斥测量可以转化为社会层面的社会排斥测量,但反之却不然;(3)从实践操作来看,个人层面社会排斥的测量需要收集个体相关数据,而社会层面的测量数据可以从许多已有公开的数据库中查找。①Rosanna Scutella,Roger Wilkins and Michael Horn,“Measuring poverty and social exclusion in Australia:a proposed multidimensional framework for identifying socio-economic disadvantage”,Melbourne institute working paper series working paper,2009,No.4/09.

下面着重介绍社会排斥测量中几个典型的指标体系,这些指标体系均接受过实践的检验,具有很强的操作性,其指标体系比较系统权威且具有较强的影响力。其中社会层面指标体系中的代表包括欧盟拉肯指标体系(the Laeken indicators)和后来经过改善的阿特金森(the Atkinson indicators)指标体系、英国监测贫困与社会排斥以及“给所有人机会”指标体系;社会排斥个人层面的指标体系包括英国的社会排斥中心(CASE)指标体系和千禧年(PSE)指标体系。

(一)社会层次指标体系

1.欧盟拉肯指标(the Laeken indicators)和阿特金森指标(the Atkinson indicators)

社会排斥理论逐渐替代贫困而成为欧洲社会政策的核心话语。2000年的里斯本会议将促进社会融合和社会整合视为欧盟的核心战略目标。2001年欧盟为了监测各成员国有关低收入和社会排斥问题,采取了共同行动,制定了较为成熟和完善的系统指标,并且要求各成员国制定本国社会融合的双年行动计划。为了推进欧盟的社会排斥进程,由欧盟社会保护委员会构建反社会排斥的任务,并确定监测和评价社会排斥的标准化指标,为此还专门成立技术规划小组,由比利时政府主持并组织国际研讨会。2001年在拉肯欧盟会议上通过的拉肯指标体系便是其成果。拉肯指标关注的是贫穷、不平等和就业、教育水平的测量以及寿命和自我健康状态,共18 个指标,包括10 个主要指标和8 个次要指标两个层次。

欧盟的拉肯指标体系(the Laeken indicators)有两级指标体系,属于欧盟的综合性或指导性指标。各成员国可以在一级和二级指标框架下,根据各国实际特殊情况而建立三级指标,突出国家之间差别性。①苏江丽:《欧盟监测低收入和社会排斥指标介评》,《理论探索》2007年第5期。后来经过完善和发展的阿特金森(the Atkinson indicators)指标体系(2006年)与拉肯指标(the Laeken indicators)在一二级指标差别不大,同样都关注贫穷、就业脆弱性风险等。但阿特金森指标体系优先强调住房是否足够,还包括健康、剥夺、教育获得、基本技能、公私服务的获得、社会参与以及是否拥有网络等更丰富指标。阿特金森(the Atkinson indicators)指标体系成为欧盟成员国后来通用的指标体系,随着欧盟社会融合的推进,其指标体系也在不断改进和完善。

表2 欧盟社会排斥的建议指标体系(the Atkinson indicators)

2.英国监测贫困与社会排斥指标体系与给所有人机会指标体系(Monitoring Poverty and Social Exclusion、Opportunity For All)

1998年开始,英国的新政研究室在约瑟夫朗特里基金的资助下,每年发布贫困与社会排斥年度监测报告(Monitoring Poverty and Social Exclusion)。研究内容主要包括:收入、就业、低薪、教育、健康、住房、服务以及社会融合等46 个指标,并进行了年龄段和地区分组分析。该指标体系将人群划分为儿童组(少于16 岁)、青年组(16-24 岁)、成人组(25 岁到正常退休年龄)以及老年人。①http://www.radstats.org.uk/no071/article2.htm Ruth Levitas,“Defining and measuring social exclusion:a critical overview of current proposals”.其中最新发布的2014年度贫困与社会排斥状况监测报告,主要是观察英国的经济恢复对穷人的影响,揭示与十年前相比哪些群体更容易遭受风险。这个报告关注的依然是收入、住房、工作、福利以及服务等多个指标。②http://www.jrf.org.uk/publications/monitoring-poverty-and-socialexclusion-2014.

从1999年开始,英国政府成立专门社会排斥任务小组,通过实施一系列指标对国内的贫困与社会排斥每年进行跟踪调查,称为“给所有人机会”(opportunity for all)指标体系。该指标体系建立的宗旨是要为了让所有人都有权利参与到社会中去,并且可以实现其潜能。这套指标体系根据不同年龄段和不同的地区进行分组,分为儿童与年轻人、就业年龄阶段的成年人以及老年人三个群体,还包含地区有关指标。指标内容涉及收入、教育、社会服务、健康保障等,通过英国的劳动与福利部门网站可以看到这套指标体系如今已有198 个指标了,涉及的范围非常广泛。该指标体系反映了英国低收入和社会排斥各个方面的情况,后纳入了欧盟的三级指标。

(二)个人层次指标体系

1.英国社会排斥中心(CASE)指标体系(the Centre for the Analysis of social exclusion)

社会排斥研究中心依附在伦敦经济学院下面,由学者Burchardt, Le Grand 与Piachaud 等发起研究,近年来主要对社会排斥的定义和测量进行了研究。Burchardt et al.将社会排斥定义为个人没有能参加他想参加的所居住社会的重要社会活动,原因是他所不能控制的。CASE 体系认为社会排斥包括消费、储蓄、生产、政治参与和社会关系五个方面,后来被整合成四个维度,分别是:(1)消费,购买商品和服务的能力;(2)生产,参与到经济或社会有益活动中去;(3)政治参与,参与地方或国家层面的政策制定;(4)社会接触,与家庭、朋友和社区的整合。数据来源于英国家计调查。③Burchardt,T,Le Grand,J&Piachaud D.“Degrees of exclusion:developing a dynamic,multidimensional measure”,In J.Hills,J.Le Grand&D.Piachaud(eds)Understanding Social Exclusion,Oxford University Press,2002),PP.30-43.

2.英国千禧(PSE)指标体系(social exclusion in the poverty and social exclusion survey)

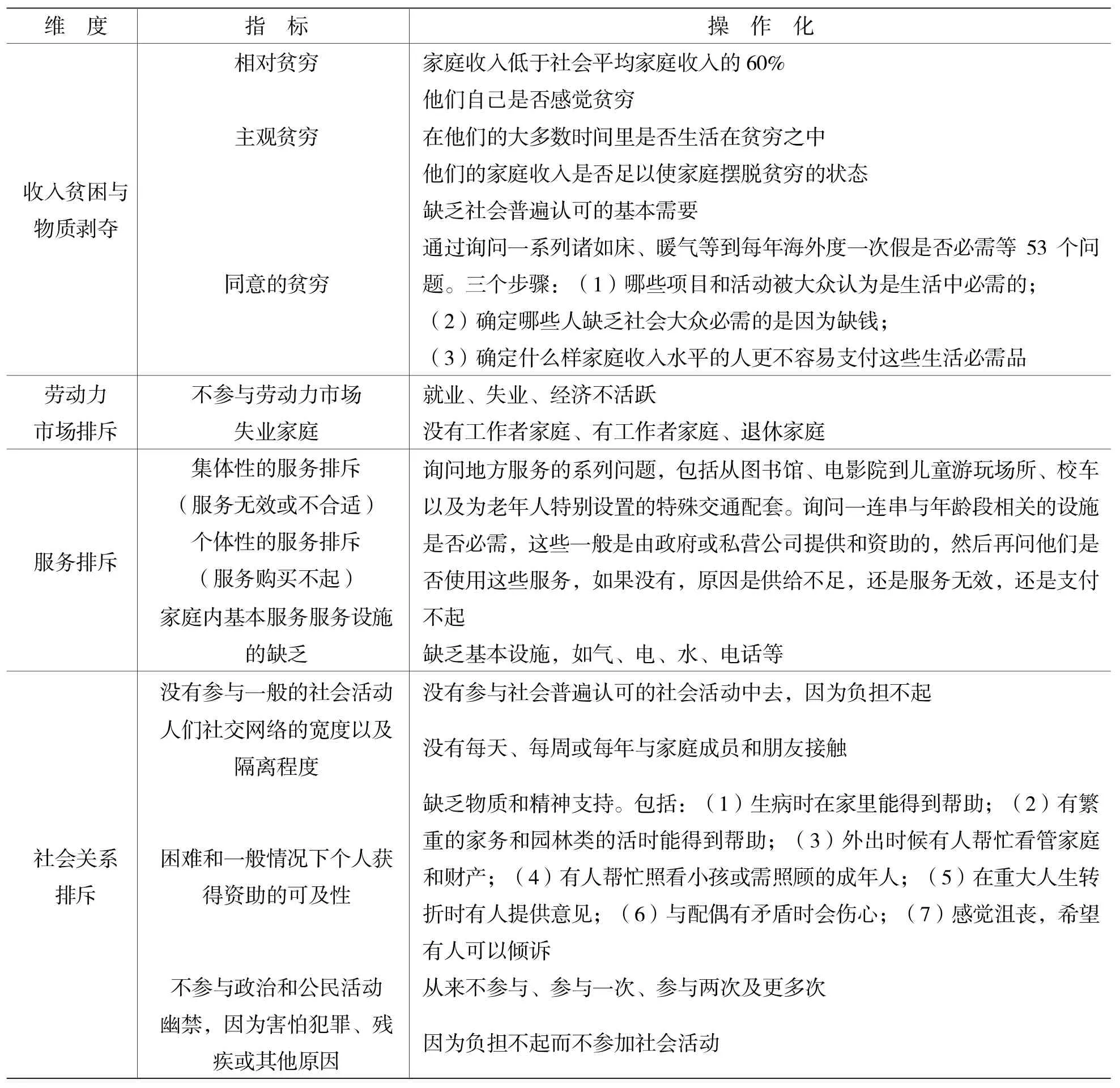

英国的朗特里基金支持一批布里斯托的学者对贫穷与社会排斥进行了新的千禧调查,以Gordon(Gordon et al.)和Pantazis,Gordon 与Levitas等学者的研究为代表,它关注四个维度:贫穷与物质剥夺、劳动力市场排斥,服务排斥以及社会关系的排斥。④Ruth Levitas,Christina Pantazis,Eldin Fahmy,David Gordon,Eva Lloyd and Demi Patsios,The multi-dimensional analysis of social exclusion,2007,bristol.ac.uk.该指标体系可以说是测量个体层次社会排斥的集大成者,其指标体系丰富充实,通过问卷的方式获得第一手资料,更具针对性(见表3)。

五、国外社会排斥测量指标体系述评

1960年代开始,西方学界和政策研究领域流行利用一系列数量化的社会指标去评价社会空间和社会环境,进而论证并影响政策决策、合理引导公共资源配置、提高公共服务。⑤转引自袁媛、吴缚龙:《基于剥夺理论的城市社会空间评价与应用》,《城市规划学刊》2010年第1期。社会排斥测量可以说是“社会指标运动”的典型,用来对社会中的障碍和壁垒进行测量,目的是为了让政府机构更加重视被排斥的群体和被排斥的领域,通过实施社会融合行动方案提升社会福利,消除社会排斥,促进整个社会和谐发展。欧盟运用社会排斥社会层次的测量,实施的是标准化流程,设置统一的指标体系,将之视为欧盟与其成员国相互进行交流社会排斥的基础,同时还进行国与国之间的横向比较和跟踪研究,及时发现排斥的社会或机制性原因,有效促进了欧盟的社会融合实践,推动了欧洲一体化的深入发展。英国非常重视社会排斥及其测量,既有社会层次的测量也有个人层次的测量,其社会层次的测量有些被很好地整合到欧盟的三级指标体系中,其个人层次的测量可以更加深入地了解国家或地区内部究竟哪些人在哪些方面遭遇着排斥,关注的是个体生活质量。社会排斥的测量和跟进研究表明了政府的决心和政策关注的广度和深度,有利于促进社会扫除壁垒,增进社会融合和整合。

表3 PSE指标体系及其操作化

社会排斥社会层次的指标体系内容全面,涉及社会排斥的方方面面,反映的是整个社会的整合与融合状况,大都是基于已有的数据资源进行分析研究,有很强的操作性,而且可以进行长时间序列的对比研究,方便不同地区和国别之间进行比较研究。其不足就在于它们都是建立在对已有数据的分析基础上,研究的质量依赖于已有数据的可及性、全面性和可靠性,数据质量的好坏将直接影响研究的最终结果。另一方面由于是社会层次的指标体系,反映的是社会整体的总体运行状况而对个体层面的分析较少。正像有学者指出的那样,不管是欧盟拉肯指标还是阿特金森指标,欧盟调查者都较少关注真实社会的情况如公民社会的参与、暗淡的未来前景、居住在遭受多重剥夺的令人失望的区域或城市等,且不同指标之间很难进行先后排序,缺乏对个体生活质量及相关数据的关注。①Ruth Levitas,Christina Pantazis,Eldin Fahmy,David Gordon,Eva Lloyd and Demi Patsios,The multi-dimensional analysis of social exclusion,bristol.ac.uk,2007.

社会排斥个人层次的指标体系关注的个体遭遇社会排斥的状况,其收集的资料的方式可以从已有的数据中(如CASE 体系)获取,也可以通过问卷的形式(如PSE 体系)获得相关数据。相比二手数据,通过直接询问的数据更直接、更有针对性。其中英国千禧(PSE)指标体系可以说是社会排斥个人层面指标体系的集大成者,其体系最为全面和丰富,拥有诸多亮点:(1)其对贫穷的测量,不仅包括传统的收入指标,还增加了主观贫穷指标以及“同意的贫穷”指标。其中“同意的贫穷”,是指缺乏社会大众普通认可的社会必需品,它在同类型调查中是比较领先的,后被许多同类型研究采用,而主观贫穷的测量也丰富了贫穷理论本身;(2)PSE 包含四个维度,其中对社会关系层面社会排斥的测量是它的亮点所在,非常有影响力,后来被融合进多个国家和欧盟层面的调查研究中;(3)PSE 指标体系还区分了选择与缺乏的关系。通过询问受访者是否认为一系列普通的社会活动为必需,他们是否参与其中,如果没有,是什么原因导致他们没有参与,是服务无效、服务不合适还是自身负担不起。PSE 指标体系的创新是调查者没有想当然地列举一些自认为是必需的社会活动,而是通过询问大众来获取信息,更加真实和准确;而通过询问是什么原因导致他们没有参与,将自愿选择的排斥与被动的排斥区分开来,后者才是研究者真正该关注的。②Hilary Silver.“The process of social exclusion:the dynamics of an evolving concept”,Chronic poverty research center,2007,ISBN 1-904049-94-X.当然社会排斥个人层面的指标体系也有其天然的不足,如采用已有的数据,经常测量不到我们想要的,而采用问卷的方式,获得样本数据相对较小,使得一些脆弱的社会群体如少数民族等被排斥在外,问卷的回答率较低等问题。

总之,社会排斥的社会层次和个人层次的测量各有侧重,各有优劣,研究者和政策家们往往根据自身的需要,选择不同的测量层次去分析。如果我们想要全面了解一个国家或地区社会排斥的境况,最好将两个层次的指标体系结合起来使用,既有宏观的统计数据支撑,又有实在的对个体生活质量的关注。

六、对中国的启示

改革开放以来,中国同样经历了经济全球化、技术变革所带来的生产方式的重大转变,制造业的日趋衰退导致越来越多的产业工人被抛弃在传统的社会保障网之外,大量的弱势群体遭遇贫困和社会排斥的风险。1990年代后社会问题已变得日益突出,大规模下岗失业导致社会风险剧增,上学难、看病难、就业难以及各种群体性事件的频频爆发,人们普遍感觉缺乏社会安全感。在此背景下,保护性的反向运动应运而生,政府正在改变过去忽视社会福利功能的倾向,试图把“国家带回”社会福利领域。③来源于人民网2013年3月http://news.ifeng.com/gundong/detail_2013_03/05/22762216_0.shtml?_from_ralated.2002年后,随着“科学发展观”和“和谐社会”理念的提出,中国政府开始注重社会政策的发展和建设。正在经历一场由单纯注重GDP 增长到重视民生的社会大转型中。为了获悉近年来中国在社会领域的进步状况,人民生活的改善程度以及已推行的社会政策效果如何,都需要对社会融合和社会排斥进行测量。而国外社会排斥测量尤其是英国和欧盟的指标体系为我们的研究提供一些有益的经验和启示。

(一)为我国社会政策的“绩效”考核提供参考

国外社会排斥及其测量能为国家社会福利行动提供强有力的理论支撑和实际指引。作为直接指向社会政策的概念,我们不仅要了解社会排斥是什么的问题,更要知道社会排斥怎么样的问题,到底是哪些人、哪些群体、哪些区域在哪些方面更容易遭遇社会排斥,社会排斥的深度与强度如何等问题。现阶段,我国正处在由单纯注重GDP 增长到重视民生的社会大转型中,国家非常重视治理贫困和反社会排斥,给出了许多承诺,并制定了相关的政策方针。为了了解政策的执行效果及我国社会进步状况,对社会排斥现状的测量必不可少。我国可以借鉴建构低收入人群的社会融合和社会排斥指标体系,用来跟进监测低收入群体的生活状况,包括收入、就业、住房、医疗、教育等多方面,反观现有社会政策是否确实起到了消减贫困和社会排斥,促进了社会融合,从而促使社会政策真正为“民”服务,有效提升政府绩效。

(二)为我国社会政策研究和操作化提供具体指引

1.从定性研究到定量研究的转变。近年来我国学者和政策研究者也开始关注社会排斥的研究,期刊网涌现了大量的文献,研究的焦点大多集中在对社会排斥概念的辨析上,或者是对某部分人群遭遇社会排斥现象的描述上,而对社会排斥定量研究尚属空白。在对社会排斥已有一定定性研究积累的基础上,我们还应该对贫困与社会排斥进行不间断的跟踪,在接下来的社会排斥研究中增加大数据的定量分析和研究。

2.开展全国范围内有关家庭数据的大普查,建立大数据库。欧美国家社会排斥测量都是建立在相对充足而且公开、方便可及的政府信息等各种数据库资料上,没有大样本的数据,进行大范围内跟踪调查和跨地区和国别之间的比较研究根本不可能,尤其是社会排斥社会层面的测量对数据依赖度更高。而我国尚缺乏全国范围内的家计调查数据,虽有一些人口普查资料,但数据的完整性、连续性以及公开性等方面都存在许多不足,客观数据资料缺失导致学者们和政策研究者们在研究时常常是有心无力。因此,应该尽快开展有关全国范围内的个人和家庭跟踪调查,建立大样本的数据库,并且保证数据的完整和及时公开,方便学者们和政策研究者利用数据库进行相关研究。

3.在具体测量中,需要区分不同层次。社会排斥可发生在个人、社区、国家甚至国际社会层面,相对应社会排斥有微观、中观和宏观层次的测量,简单地可划分社会层面的测量与个人层面的测量两类层次。因此,研究时首先要声明测量的层次是建立在社会层次还是个体层次,否则将影响结论的可信度和研究总体质量。