《敦煌氾氏家传》与先周世系

2015-12-21钟书林

钟书林

(武汉大学文学院,湖北武汉,430072)

《敦煌氾氏家传》与先周世系

钟书林

(武汉大学文学院,湖北武汉,430072)

先周世系,尤其是后稷、不窋的父子世系,自司马迁以降,争讼不清。争讼的焦点,围绕《史记》形成“世后稷”“夏之衰”“失代数”三个中心问题。敦煌遗书S.1889《敦煌氾氏家传》的重见天日,为解决这一争讼提供了极其珍贵的史料。《敦煌氾氏家传》大致为前凉或隋唐初期作品,在时间上比唐代司马贞的《史记索隐》、张守节的《史记正义》都还要早一些,因而更具价值。通过传世文献、敦煌文献考察,认为虽然西周早期可能存在一定的代数阙失,但代数的阙失与后稷、不窋父子世系之间没有必然关系,后稷、不窋之间的父子世系可信性较强,《史记》“后稷卒,子不窋”的说法仍然可靠。

先周;世系;《敦煌氾氏家传》;后稷;不窋

先周的世系,颇为繁杂,疑点较多。尤其是后稷、不窋之间的父子世系,自司马迁以降,争论不休。因为它是探讨先周世系绕不开的话题。司马迁《史记·周本纪》记载:“后稷卒,子不窋立。”这个说法,后世学者赞成的少,否定者居多。否定之说,从三国时期的谯周以来,到清代呈总汇之势,有戴震的《周之先世不窋以上阙代系考》专门论述[1](27)、也有梁玉绳《史记志疑》的总括[2](74)。现代以来,在戴、梁的剖析总括之上,又有后稷、不窋当处夏末殷初的新说法。[3](27)

今沿梁玉绳以降开辟的研究之路,钩沉《国语》等诸家史料,特别是敦煌遗书S.1889《敦煌氾氏家传》,对历来的争论焦点作以分析、整理,以期抛砖引玉,使问题更加明朗、清晰,为博雅君子彻底解决这一问题提供一定的思考。

一、问题的提出

敦煌遗书未被发现之前,人们探讨后稷与不窋之间的世系关系,主要依据传世文献中的两段基本史料:

《国语·周语上》云:“昔我先王世后稷,以服事虞、夏。及夏之衰也,弃稷不务,我先王不窋失其官,而自竄于戎狄之间。”[4](1)

《史记·周本纪》记载:“后稷卒,子不窋立。不窋末年,夏后氏政衰,去稷不务,不窋以失其官而奔戎狄之间。”[5](112)

这两段文献成为后世争议的核心,多被论及和引用。综合而言,争议的焦点主要集中在对两处文本理解的分歧上:“世后稷”“夏之衰”,再加上后世常论及的“失代数”,合起来共成三个问题。它们都是因为辩驳司马迁的说法而衍生出来的意见。

但是,敦煌遗书的重见天日,为我们解决上述争议,又多了一则极其珍贵的史料。敦煌遗书S.1889《敦煌氾氏家传》在叙述自己的家族历史时,也涉及到先周的历史说:

氾氏之先,出自有周,帝喾之苗裔也。帝妃姜原,履大人之迹,感而有娠,十二月生弃,即帝尧弟也。能播植百谷,为稷官,曰稷。历夏殷,常为农正,世世居于西戎,后迁于豳。大王为狄所侵,囗(止)于歧阳,百姓从之,若归于市。招辑戎俗,筑城郭,立宗庙,王道之端,始于此矣。

后稷受封于邰,赐姓曰姬。稷生不窋,不窋孙公刘,受封于邵陵。公刘孙皇仆受国于邠。仆生差弗,弗生毁舆,舆生公非,非生高圉,圉生亚圉,亚圉生祖累(笔者按:祖累,《史记·周本纪》作“公叔祖类”。王谟辑录《世本》作“祖绀”),累生古公亶甫(笔者按:古公亶甫,《史记·周本纪》作“古公亶父”。又按:甫,通“父”),甫生大王季历,历生文王昌,[昌]生武王发。武王受命,封弟旦于周。[6]

敦煌原卷避讳并不严谨,遇到“世”“民”字偶尔避讳缺笔,多数情况下均不缺笔。这可能与贞观时期避讳不严的政策要求有关。陈垣先生云:“唐时避讳之法令本宽,而避讳之风尚则甚盛。武德九年,有‘世及民两字不连续者,并不须避’之令。”[7]原卷中“世”字皆不与“民”字相连续,故避讳也相对宽松。另外,结合原卷单面书写,“旦”字不缺笔等情形看来,该卷也很可能为贞观时期抄本。对于《敦煌氾氏家传》,王仲荦先生曾经研究推断说:“列纪人物,凡东汉一人,其馀悉是前凉时人。考其字迹,当是唐代书手所写,则于五凉北朝隋唐氾氏人物,遗漏尚多,盖亦非全帙也。”[8]王先生不仅指出为唐代手书,而且考证出传记中的人物主要为前凉时期,隋、唐氾氏人物遗漏尚多,据此可以推断《敦煌氾氏家传》的创作时间可能隋唐初期,甚至可能更早在前凉时期。因而单从时间上来看,它比唐代司马贞的《史记索隐》、张守节的《史记正义》,都还要早一些。在时间上更接近《史记》的创代年代。正是从这个意义而言,它在后稷、不窋世系文献的记载上,比《史记索隐》《史记正义》更有说服力。由此可见这件《敦煌氾氏家传》手抄本的价值。

本文以下将结合敦煌遗书与传世文献,针对上述三个问题逐一解析,以确证司马迁说法的可信性。

二、“世后稷”考辨

先说“后稷”。后稷一词《国语》中10见,既可专指周族祖先弃,也可指主管农业的官员。《诗经》中凡9见,均为弃的专称。而《国语》中“昔我先王世后稷,以服事虞、夏”中的“后稷”应理解为“主管农业之官”。

对于“后稷”一词两义的由来,敦煌遗书S.1889《敦煌氾氏家传》记载清晰:“帝妃姜原,履大人之迹,感而有娠,十二月生弃,即帝尧弟也。能播植百谷,为稷官,曰稷。历夏殷,常为农正,世世居于西戎。”《敦煌氾氏家传》专称“弃”为“稷”,弃以后的主管农业之官,它称之为“农正”。《敦煌氾氏家传》中“历夏殷,常为农正,世世居于西戎”的记载,可以说是对《国语》中“昔我先王世后稷,以服事虞、夏”的最好阐释。

再说“世”。《史记集解》引唐固语:“父子相继曰世。”[5](113)但是“世后稷”中“世”的时间,到底有多长,却有很大的分歧。谯周认为是“非一代可知”。韦昭却认为仅有一世:“谓弃与不窋也。”[4](1)究竟是一世还是多世,可以联系下句中的“夏之衰”来通盘考察。

三、“夏之衰”辨

对“夏之衰”的理解,司马迁以后意见不一。谯周认为不窋身当夏衰,将“夏之衰”理解为夏衰,语意仍较为含混。到戴震时,才明确提出“夏之衰”当为太甲乱夏之时,把“夏之衰”理解为夏末。清代以降,这一说法为寻找年代学根据的学者所接受,他们进而得出后稷、不窋处于夏末殷初的结论。

戴震认为,继承弃为后稷之官的不止一人。他说:“继弃为后稷,谨修其官守,以至不窋,是不一人,故曰‘皆有令德’。”[1](27)《史记》“后稷卒,子不窋立”,戴震认为当言最后为后稷者卒,其子不窋立。今观其说,可商榷之处有二。

其一,不窋“世后稷”,到其末年才因“夏后氏政衰,去稷不务”,但他在此之前都是一直世袭后稷之官的,按照戴氏的说法,凡任后稷之官者皆可曰“后稷”,皆可用官名代称人名,那么,既然不窋曾任过“后稷”之官,照理也应称“后稷”,但为什么只称不窋而不称后稷呢?且《史记》明说是“不窋末年”而不曰“后稷末年”呢?又,如果按照戴氏的说法,那么《史记》“后稷卒,子不窋立。不窋卒,子鞠立。鞠卒,子公刘立。……”的记载中,“后稷”应为官名代人名,而“不窋”“鞠”“公刘”等都为具体的人名,这样前后相混,显然是说不过去的。按《史记·周本纪》记载,公刘、古公亶父等都复修后稷之业,但文献中却没有称他们为“后稷”的。综上可见,戴震将“后稷卒,子不窋立”中的“后稷”理解为官名是错误的。这在上引的敦煌遗书S.1889《敦煌氾氏家传》中有很好的证据。

其二,《周本纪》记载:“后稷之兴,在陶唐、虞、夏之际,皆有令德。”戴震将“皆”理解为继弃为后稷者,“是不一人”,这种理解有误。按原文,“皆”当承前而言:“帝尧闻之,举弃为农师,天下得其利,有功。帝舜曰:‘弃,黎民始饥,尔后稷播时百谷。’”它是指后稷历陶唐、虞、夏三代,在这三代之中“皆有令德”。仅就后稷一人而言,并非多人。因而司马迁所说的“后稷卒”中的“后稷”当专指弃,非指后稷之官,更非指“最后为后稷者”。

戴震认为“夏之衰”当孔甲乱夏之时,恐也不当。其最重要的佐证文献是《左传·襄公四年》的记载:“昔有夏之方衰也,后羿自鉏迁于穷石,因夏民以代夏政。”这里的“夏之衰”言太康失国之事,并不是孔甲乱夏之时。“夏之衰”当指夏衰微之时,并非指夏将亡朝(夏末)时。这是史书的一种习惯性用法,在《史记》与其他典籍中反复出现。如《史记·殷本纪》:“雍己立,殷道衰。太戊立,殷复兴。河亶甲时,殷复衰。帝祖乙立,殷复兴。帝阳甲之时,殷衰。盘庚之时,殷道复兴。小辛立,殷复衰。武丁立,殷道复兴。帝甲淫乱,殷复衰。帝乙立,殷益衰。”言殷之衰凡6见。很明显,这6处的殷衰,都不是指殷末之时。又,《史记·匈奴列传》:“夏道衰,而公刘失其稷官,变于西戎,邑于豳。其后三百有馀岁……,其后百有馀岁,周西伯昌伐畎夷氏。后十馀年,武王伐纣而营洛邑……其后二百有馀年,周道衰,而穆王伐犬戎,得四白狼四白鹿以归。自是以后,荒服不至。”对于此处的“夏道衰”,《史记正义》说:“《周本纪》云:‘不窋失其官’,此云公刘,未详也。”[5](113)笔者认为,从全句来看,应是简省之笔,因《周本纪》记载已详,故司马迁此处只作以笼统概说。“夏道衰”“失其稷官”“变于西戎”指不窋,“邑于豳”指公刘。“周道衰”明言是周穆王时,并以“荒服不至”作为衰象之征,而众所周知,周穆王与周朝灭亡的时间相距较远。可见此处“周道衰”也并非指周朝末年。同理类推,“夏之衰”也并非专指夏末之时。

而言及末世之衰的,如《史记·夏本纪》:“帝孔甲立,好方鬼神,事淫祀,夏后氏德衰,诸侯畔之。”又如《国语》:“孔甲乱夏,四世而殒。”戴震正是据此而认定:周人言夏之衰,指孔甲不指太康甚明。其结论过于武断,并且与上引《左传》的说法明显相冲突。由此可见王道的衰败可指末世,但并不专指末世,应视上下文酌情而定。前引《国语》中的“夏之衰”,以《左传》《史记》文献相佐证,当为太康失国之事。

对“夏之衰”,王玉哲、杨宽两先生也曾结合《国语》《礼记·祭法》《左传》有过较详细的考证。不过,两位先生得到的看法却出入较大。我们先看三家史料记载:

(1)《礼记·祭法》记载:“厉山氏之有天下也,子曰柱,能殖百谷百蔬;夏之衰也,周弃继之,故祀以为稷。”[9]

(2)《国语·鲁语上》:“昔烈山氏之有天下也,子曰柱,能殖百谷百蔬;夏之兴也,周弃继之,故祀之以为稷。”[4](56)

(3)《左传·昭公二十九年》:“有烈山氏之子曰柱为稷,自夏以上祀之。周弃亦为稷,自商以来祀之。”[10]

《礼记·祭法》孔颖达《正义》云:“夏之衰也,周弃继之者以夏末汤遭大旱七年,欲变置社稷,故废农(柱)祀弃。”又《尚书·汤誓》孔颖达《正义》:“《鲁语》文与《祭法》正同,而云夏之兴也,周弃继之。兴当衰之误耳。”如果单从祭祀角度,孔氏对“夏之衰”的疏证,改《鲁语》的“夏之兴”为“夏之衰”,似乎有一定道理(详见下文)。但他篡改了经文,不太符合解经的原则。因此,笔者想就以上《国语》《礼记》《左传》三则材料及孔颖达《正义》,再补充申明两点。

第一,从文本本义看,“夏之兴”当指弃之事,“夏之衰”当言弃之祀,各自表达不同的含义。韦昭《国语注》云:“夏之兴,谓禹也。弃能继柱之功,自商以来祀也。”《国语》和《左传》文本都含有两层意思:柱之事、柱之祀,弃继稷之事、弃继柱之祀。两层意思,在一句之中分而言之。而《礼记·祭法》则缀《国语》《左传》合而言之。《礼记》与《国语》虽然均言“周弃继之”,但指代内容并不一致:《国语》中指继“能殖百谷百蔬”之事,而《礼记》中则指继“自夏以上祀之”的祭祀之事。故而有“夏之兴”与“夏之衰”的区别。

第二,从祭祀礼仪看。后世学者据孔颖达《正义》“兴当衰之误耳”,认定“因为夏衰而周弃才继之以兴”,“周祖确是夏末商初的人”,“周祖弃本为商之稷官,时代大约在夏末商初”。[11]或认为“‘夏之衰也’和‘商以来祀之’相合”[12]。不过,这些理解都与祭祀习惯、《左传》等文献记载并不相符。对于为什么更置社稷,废柱立弃,孔颖达的解释是“夏末汤遭大旱七年”。但是,对于为什么遭大旱七年,《孟子》及郑玄注都说是因为夏末汤伐桀灭夏,所以才遭旱七年。其说法较孔说详细。因此,汤改祀夏之农官弃,就带有鲜明的神权色彩与政治意图。《左传》言“自夏以上”祀柱,“自商以来”祀弃,除商代夏的政治背景外,还与祖先神的祭祀有关。在夏代,弃是周人的始祖,在周人祖先神的祭祀中居于最高地位,作为“世后稷”的周人来说,自然不会把他再置之于稷神的位置,而加以供奉。周人伐纣灭商后,也只是把后稷当作祖先神,而不是稷神。《诗经》中后稷凡9见,均为弃的专称,没有一处指稷官的,其道理就在于此。这也就是《左传》说“柱为稷,自夏以上祀之。周弃亦为稷,自商以来祀之”的原因。因此,我们可以将弃之事、弃之祀与“夏之兴”“夏之衰”相区分、相对应起来。弃之事当在“夏之兴”,与《史记·周本纪》“后稷之兴,在陶唐、虞、夏之际”、《国语》“昔我先王世后稷,以服事虞、夏”的记载也相吻合;弃之祀当在“夏之衰”,在汤伐桀灭夏之际,服务于汤因商代夏的政治需要。

因而,综上可知,《国语》言“夏之兴”当是正确的,并非“夏之衰”之误;《礼记·祭法》所言“夏之衰”,当指弃之祭祀而言,而并非指弃兴于“夏之衰”。而敦煌遗书S.1889《敦煌氾氏家传》:“帝妃姜原,履大人之迹,感而有娠,十二月生弃,即帝尧弟也。能播植百谷,为稷官,曰稷。历夏殷,常为农正,世世居于西戎,后迁于豳。”对于先周迁豳之前的“夏之兴”“夏之衰”等历史阶段,虽然只是笼统言之,但对于“后稷”一词还是界定得非常清晰的,这为我们辨别后稷、不窋之间的世系,提供了帮助和参考。

四、后稷、不窋父子世系的推定

“夏之衰”既已考定为太康失国之时,则下限已经确定。那么可以根据“夏之衰”与“世后稷”等记载,对后稷、不窋之间的世系进行通盘考察。夏朝从禹到太康,中间只隔着启一代,周朝从后稷到不窋,是一世还是多世呢?我们试着推测一下,看与我们上文对“夏之衰”的理解,是否可达成互证的关系?

《五帝本纪》《尧典》《皋陶谟》(《益稷》)等文献,多次提到后稷主管农业得到禹的大力帮助。《论语》有“禹、稷躬稼”的说法,禹尝自言“与稷予众庶难得之食。食少,调有馀补不足徙居”(《五帝本纪》),可知后稷曾与禹共事,并常得到禹的帮助。《史记·周本纪》说:“后稷之兴,在陶唐、虞、夏之际。”据《五帝本纪》,弃被举为农师,虽然在尧时,但当时尧已年老,实由舜摄政或尧已禅让给舜,托言“陶唐、虞”只不过是概括性的说法。所以《国语》只说:“昔我先王世后稷,以服事虞、夏。”不言及陶唐。其实后稷大部分时间应生活在禹夏时代,《国语·鲁语上》:“夏之兴也,周弃继之,故祀之以为稷。”《史记》:“后稷之兴,在陶唐、虞、夏之际。”《国语》:“以服事虞、夏。”均言之凿凿。又伪古文《尚书》从《皋陶谟》中又分出《益稷》篇,以益、稷并提,故疑益、稷为同辈人,年岁相差不远,稍后于禹,皆历舜、禹、启三代。由益可知,禹晚年曾以“天下授益”。又《古本竹书纪年》:“益干启位,启杀之。”《今本竹书纪年》:“(帝启)六年,伯益薨,祠之。”[13](6)《越绝书》:“益死之后,启岁善牺牲以祠之。”都涉及到益与启的关系。由益相类推,弃也曾服事过夏启。且《史记·殷本纪》记载:“契兴于唐、虞、大禹之际,功业于百姓,百姓以平。”只提“大禹”而不言及“夏”,与“后稷之兴,在陶唐、虞、夏之际”的记载有细微差别,然而这差别正是契、弃的不同。综上可知,言后稷兴于夏,历(尧)舜、禹、启数代,应属实情。

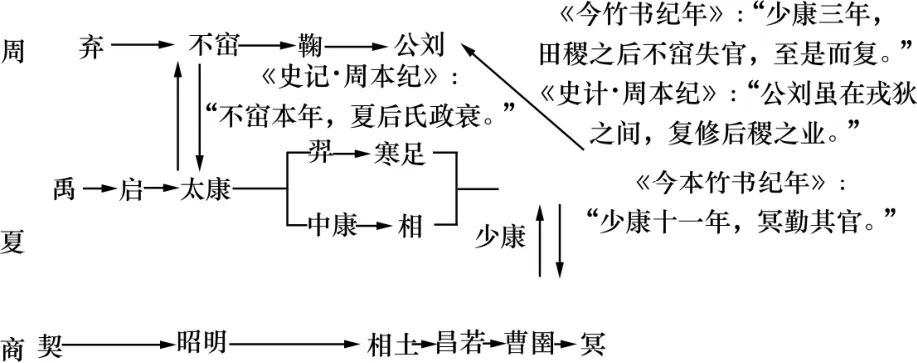

后稷的年代大抵确定了,我们可以因此讨论他与不窋之间的关系。《竹书纪年》记载:“少康三年,后稷之后不窋失官,至是而复。”根据这一重要文献,我们即以少康在位为讨论的下限,以夏为主轴,追溯至夏、商、周的三代始祖,考察其间世系的演变(如图1)。从而反推出后稷、不窋的父子世系关系。

图1 夏、商、周世系演变示意图(禹→少康)

如前所论,禹、契、弃三人生活的时代相差不是很远。据《史记》和《竹书纪年》的说法,禹子启、启子太康,契子昭明,弃子不窋。不窋末年,正逢夏衰,太康失邦。这些说法与《左传》记载相吻合。《左传·襄公四年》:“昔有夏之方衰也,后羿自迁于穷石,因夏民而代夏政。”都指太康失邦之时。《史记·夏本纪》:“太康卒,弟中康立。中康崩,子帝相立。帝相崩,子帝少康立。”司马迁按史家的正统纪年方法,舍弃乱臣篡君的“无王时代”不提。对于此间的混乱关系,梁玉绳在《史记志疑》中理顺得较为清晰:“案《左传》《楚辞》《竹书》,夏自太康失河北国都,为羿所据,仲康虽克自立,而越在河南,未能除羿。帝相更孱,迁于商丘,先经羿篡,继被浞弑,夏统中绝,其后少康灭浞中兴,乱几百年而始定。”[2](40)自太康失国到少康中兴,夏室衰微,为后羿、寒浞所困,但并未灭亡,两支政权并存发展。《左传·襄公四年》:“寒浞处浇于戈。”“使浇用师灭斟灌及斟寻氏。”《楚辞· 天问》:“覆舟斟寻,何道取之?”《左传·哀公元年》:“昔有过浇杀斟灌以伐斟寻,灭夏后相。后湣方娠,逃出自窦,归于有仍,生少康焉。”“少康为仍牧正,浇使椒求之,逃奔有虞。”“虞思于是妻之二姚,而邑诸给纶。”“使娭谍浇。”“使季杼诱豷。”都是这一历史的反映。

由夏及商,由夏、商相互联系可以推知夏、商各自的相应世系关系。《今本竹书纪年》记载:“帝相十五年,商侯相土作乘马。”又云:“少康十一年,使商侯冥治河。”可知帝相与相土、少康与冥处于同一时代。又,《国语·鲁语》及《祭法》记载:“冥勤其官。”“冥勤其官而水死。”郑氏《祭法》注:“冥,契六世之孙也。其官玄冥,水官也。”可知其间的世系关系。

同样地,由夏及周,也可以推知夏、周的相应世系关系。《史记·周本纪》:“不窋末年,夏后氏政衰,去稷不务,不窋以失其官而奔于戎狄之间。”《今本竹书纪年》:“少康三年,复田稷,后稷之后不窋失官,至是而复。”《史记·周本纪》:“公刘虽在戎狄之间,复修后稷之业。”太康失国,不窋“去稷不务”;少康复国,公刘“复修后稷之业”。夏之太康与周之不窋,夏之少康与周之公刘,所处时代大体相当。

至此,以少康在位为下限,夏由禹→启→太康(中康)→相→少康,共五代;商由契→昭明→相土→昌若→曹圉→冥,共六代;周由后稷→不窋→鞠→公刘,共四代。相差不是很远,只是个别历跨了不止一代,如周的后稷历跨夏之禹、启,周的不窋历跨夏之启、太康;商的相土可能历跨夏之太康、中康;夏的相历跨商之昌若、曹圉。这种不平衡,是很自然的事情。也有相对平衡一点的,如不窋末年正值太康失国,弟中康即位,以后夏经历帝相、帝少康两代,周经历鞠、公刘也是两代。商虽自相土以下,昌若、曹圉、冥三代更衍稍快,但冥相对于少康、公刘来说,可能算是少主了。《今本竹书纪年疏证》:“帝杼十三年,商侯冥死于河。”[13](54)言冥到少康之子帝杼时,才因“勤其官而水死”。可见冥相较于少康、公刘,年龄都要小些。

总之,由夏、商的世系以及夏、商、周三代世系的相互联系,由夏、商世系的可信性,我们推断出周世系的可信性,由此可以推断出后稷、不窋父子世系的可信性。

五、后稷、不窋父子世系的地理考察

后稷、不窋父子世系,还可以从地理考察上作点补充。即考察后稷死后的葬地、不窋末年所奔之地,两地的关联性似乎也印示着他们父子关系的某种痕迹。

《史记集解》引《山海经·大荒经》曰:“黑山青水之间有广都之野,后稷葬焉。”今《山海经·海内经》中有类似记载:“西南黑水之间,有都广之野,后稷葬焉。”黑水在《禹贡》中出现三次:“华阳、黑水惟梁州”;“黑水西河惟雍州”;“导黑水,至于三危,入于南海”。然后世对“黑水”有多种解释,但斟酌其上下相连的地点,似应以《汉书·地理志》释义为佳。《汉书·地理志》以黑水为党河,在今甘肃敦煌附近。另《山海经》又有“黑水出昆仑墟西北隅”的记载,可为佐证。所以黑水为党河似大抵不误。广都之野,《禹贡》云:“《地理志》都野在武威,名曰休屠泽”,今甘肃武威东北民勤县内。由此,后稷死后似应葬于甘肃境内。

又不窋“奔于戎狄之间”,《史记正义》引《括地志》云:“不窋故城在庆州弘化县(今甘肃境内)。”而先周民族的迁徙,顺着甘肃的地形由西向东,基本成一条不规则的直线,直抵陕西宝鸡附近的豳、岐两地。《诗经》中也多言及周部族与今甘肃境内一些小邦国的渊源关系。如《大雅·皇矣》:“密人不恭,敢距大邦,侵阮徂共。王赫斯怒,爰整其旅,以按徂旅,以笃于周祜,以对天下。”阮,古国名,在今甘肃泾川县。共,在今甘肃泾川县北。《毛传》云:“国有密须氏,侵阮遂往侵共。”密须,古国名,在今甘肃灵台县西。[14]所有这些,都可以增进我们对不窋“奔于戎狄之间”的理解。它们从空间地域的角度,进一步增强了后稷、不窋父子世系的可信性。

六、小结

“失代数”,是后世学者反对司马迁《史记》的记载而增衍出的问题,它并不见于先秦典籍。最早直接提出疑问的是唐代孔颖达。《史记正义》引孔颖达《毛诗正义》云:“虞及夏、殷共有千二百岁。每世在位皆八十年,乃可充其数也。命之短长,古今一也,而使十五世君在位皆八十许载,子必将老而生,不近人情之甚。以理而推,实难据信也。”[5](113)孔颖达说法是对谯周“非一代可知”说法的进一步衍化。由于死抠住这一点,于文本记载而不顾,不免有些舍本逐末。因遭到梁玉绳的批判:“先儒俱就年之远近代之修短置辨,都不论及《国语》。……又与《国语》原文不合。窃疑‘十五’当是‘廿五’,简素屡易,篆隶递更,遂致讹舛。”[2](75)梁玉绳点明了《国语》文献的重要性,又指出前人疑辨的不足之处,但他所疑《国语》“十五”当为“二十五”之讹的看法也是不能成立的。西周“十五王”而兴,这在《国语》中两次言及:“十五王而文始平之,十八王而康克安之。”(《国语·太子晋谏灵王壅谷水》)“后稷勤周,十有五而兴;幽王乱之,十有四世矣。”(《国语·刘文公苌弘欲城周》)由此看来,“十五”断非阙误,梁氏所疑非是。

根据当代夏商周断代工程研究成果:夏禹(公元前2070年)至周武王(公元前1046年后)。虽然后稷可能稍小于禹,但是中间有千年左右,从后稷至文王只有十五世,每位君王的在位时间应为六七十年才够这个数。这个“绳结”,就目前来看确实难以解开(如顾颉刚先生也曾对古公亶父到文王间的世系表示过怀疑,颇具启发性)[15]。但要强调的是,由于这种代数缺失的可能性,而质疑后稷、不窋的父子世系关系,是一种片面的先入为主的看法,它只能导致对一些真实史料的误解或穿凿。在没有足够的证据之前,与其胡乱地怀疑《国语》“十五世”之说、司马迁《史记》相关后稷、不窋父子世系的记载,不如学崔适那样,让它维持原状。崔适指出:“《夏本纪》自禹至桀十七王,及王三,则为十四世。《殷本纪》自契至汤亦十四世,自汤至纣二十九王,及王十,则为十九世,合计自契至纣为三十二世。而周自后稷至文王尚止十五世,历千馀年矣,世世年踰七十乃生子乎?但此纪世次即详,《国语》亦曰:‘自后稷之始基靖民,十五王而文始平之,十八王而康克安之。’与此纪合,似当无误。”[16]此洵为通达之论。

总而言之,失代数与后稷、不窋父子世系之间没有必然关系。代数的缺失,并不影响对后稷、不窋父子世系的考察。笔者认为:后稷、不窋之间的父子世系可信性较强,司马迁“后稷卒,子不窋”的说法仍是可靠的。特别是敦煌遗书S.1889《敦煌氾氏家传》的发现,再一次确证了《史记》记载的真实可信。

[1] 戴震. 周之先世不窋以上阙代系考[C]// 戴震集. 上海:上海古籍出版社, 1980.

[2] 梁玉绳. 史记志疑[M]. 北京: 中华书局, 1981.

[3] 齐思和. 西周地理考[C]// 中国史探原. 北京: 中华书局, 1981.

[4] 韦昭注. 国语[M]. 上海: 上海书店, 1987.

[5] 司马迁. 史记[M]. 北京: 中华书局, 1959.

[6] 唐耕耦, 陆宏基. 敦煌社会经济文献真迹释录·一[M]. 北京:书目文献出版社, 1986: 104.

[7] 陈垣. 史讳举[M]. 北京: 中华书局, 2004: 119.

[8] 王仲荦. 敦煌石室地志残卷考释[M]. 郑宜秀整理. 北京: 中华书局, 2007: 183.

[9] 孔颖达. 礼记正义[C]// 阮元. 十三经注疏. 北京: 中华书局, 1980: 1587.

[10] 杨伯峻. 春秋左传注[M]. 北京: 中华书局, 1981: 1503.

[11] 王玉哲. 中华远古史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000: 426.

[12] 杨宽. 西周史[M]. 上海: 上海人民出版社, 1999: 16.

[13] 王国维. 今本竹书纪年疏证[M]. 黄永年校点. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1997.

[14] 程俊英, 蒋见元. 诗经注析[M]. 北京: 中华书局, 1991: 783.

[15] 顾颉刚. 文王是纣臣吗[C]// 古史辨. 上海: 上海古籍出版社, 1982: 147.

[16] 崔适. 史记探源[M]. 张烈点校. 北京: 中华书局, 1986: 41.

Biography of Dun Huang Family Fan and Pre-Zhou Dynasty

ZHONG Shulin

(School of Chinese Language and Literature, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Different opinions were formed about the paternity among Hou Ji and Bu Zhu of Pre-Zhou Dynasty, the focus of which revolves around the formation of Shi Ji. And the rediscovery of Dun Huang hand-copied book S.1889 of Dun Huang Family Fan has provided the precious historical documents for those arguments. Produced before Tang Dynasty, Biography enjoys more important value than other historians’ works such as Shi Ji Suo Yin and Shi Ji ZhengYi. The article, based on some research into Dun Hung literature handed down generation after generation of the family, believes that there might have existed decent absence in early Western Zhou Dynasty, but descent absence has nothing to do with Hou Ji and Bu Zhu paternity. Their paternity relationship and the records in Shi Ji are comparatively creditable.

pre-Zhou Dynasty; paternity; Biography of Dun Huang Family Fan; Hou Ji; Bu Zhu

K224

A

1672-3104(2015)01−0228−06

[编辑: 颜关明]

2014−03−14;

2014−12−16

教育部人文社科规划项目“五至十一世纪敦煌作家作品整理与研究”(12YJA751086)

钟书林(1978−),男,湖南浏阳人,武汉大学文学院副教授,文学博士,主要研究方向:敦煌文化与文学,先秦两汉文学