“豪放”与“婉约”的交集

2015-12-19李琦

李琦

在欣赏毛泽东手书选本的时候,有一幅很简短而素净的手迹引起了笔者的注意,这就是他抄录的南朝曹景宗诗《华光殿侍宴赋竞病韵》,见于《乐府诗集》。这是一首五绝,全诗为:“去时儿女悲,归来笳鼓竞。借问行路人,何如霍去病?”毛泽东手书曹景宗该诗墨迹共存三幅,其中两幅为毛笔书法作品,均竖写在一页红色竖行条格纸上,是比较潇洒的毛式草书。但引起笔者格外注意的是另外一幅,它是毛泽东在一本曹禺译莎士比亚名剧剧本《柔蜜欧与幽丽叶》(今译《罗密欧与朱丽叶》)封面上的批注,由硬笔随意书写,从天头左起横写到右,再转向下竖写。在封面上偏左的竖行书名之左右,还注了“曹景宗”“六朝人”六个字。毛泽东的这幅似不经意的小点评和随性书法小练笔,细细品来,颇有意味,既可以窥见他心中隐含的对莎翁名剧的评判和感悟,体现出他的文学艺术欣赏品位,也从一个侧面印证了他对中国古典诗词创作风格的突破。

存见仅有的关于毛泽东阅读外国文学作品的书面文献

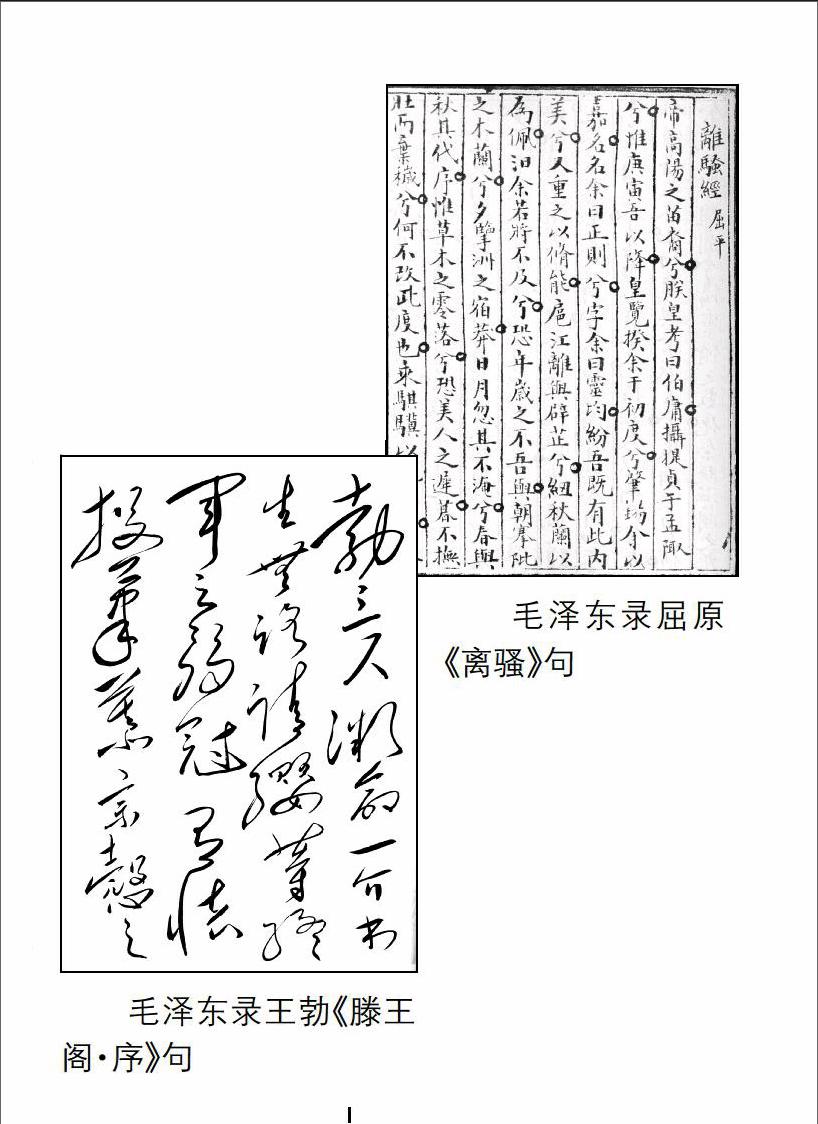

毛泽东在练书法的时候,很喜欢抄录古典诗词,有些他特别喜爱的作品,会抄录不止一遍,反复欣赏。如在《毛泽东手书选集》古诗词卷中可以看到,屈原的《离骚》(部分)、王勃的《滕王阁序》、王之涣的《凉州词》等有两幅;曹操的《龟虽寿》、李白的《将进酒》、王实甫的《西厢记》(么篇)等有三幅;极少数如王昌龄的《从军行》(青海长云暗雪山)写了四幅。曹景宗的那首小诗,毛泽东写了三幅,说明这短短的20字小作,是毛泽东赏读古典诗词的时候格外青睐的作品之一。

毛泽东有词论云:“词有婉约、豪放两派,各有兴会,应当兼读。读婉约派久了,厌倦了,要改读豪放派。豪放派读久了,应当改读婉约派。我的兴趣偏于豪放,不废婉约。”“婉约派中的一味儿女情长,豪放派中的一味铜琶铁板,读久了,都令人厌倦的。人的心情是复杂的,有所偏但仍是复杂的。所谓复杂,就是对立统一。人的心情,经常有对立的成份,不是单一的,是可以分析的。词的婉约豪放两派,在一个人读起来,有时喜欢前者,有时喜欢后者,就是一例。”对于毛泽东这段著名的词论,人们往往更关注他的“偏于豪放”,对于他的“不废婉约”却留意不多,更不甚去琢磨他所说的读词时审美心理有时“偏于豪放”,有时“不废婉约”,有时二者还相结合的“复杂”性。

毛泽东喜爱曹景宗诗,又特意将它题写在《柔蜜欧与幽丽叶》封面上,曹景宗诗明快而豪壮,《柔蜜欧与幽丽叶》是莎翁的爱情悲剧,这两者结合在一起,能说明些什么呢?笔者体会,这其实就比较生动地体现了他文学欣赏品味的“复杂性”,是论证他关于“豪放”与“婉约”的论说的一个好例子。

在毛泽东的这幅不太引人注意的小幅手书中,出现了他的文学欣赏中少有出现也少有人注意更遑论研究的两个元素:一个是关于“一味儿女情长”的爱情悲剧,一个是关于外国文学作品。它折射了毛泽东对西方文学作品的阅读情况。

在毛泽东的文学欣赏清单中,中国古典作品最多,中国现当代作品次之,比较而言,外国作品尤其是西方作品很少,感悟也不多。早年毛泽东在西方文学作品迅即传播的社会风潮中,大约翻阅过在文化书社出售过的《欧洲文学史》和周作人译《点滴:近代名家短篇小说集》等。1921年8月,毛泽东等人创办了湖南自修大学,在该校成立的各种研究会中有“英国文学研究会”,但毛泽东本人未必亲自参加了。有明确回忆或记载的读西方文学作品情况已是建国后了。

长期为毛泽东管理图书的逄先知回忆,“外国文学作品,除了《茶花女》《简·爱》《罗密欧与朱丽叶》等少数的名著外,他读得很少”。比如毛泽东的大儿媳刘思齐回忆:毛泽东曾让她帮忙借一本《茶花女》,他不仅读完了这部书,而且在书里面圈圈点点,甚至还有眉批。可惜后来刘思齐把书还掉了,毛泽东究竟作了什么圈点和眉批已无从知晓。再比如毛泽东的二儿媳邵华回忆:有一次她在毛泽东面前提起《简·爱》,对书中人物大加赞扬,当时毛泽东“始终默默地听着,不时还露出笑容”。不久她又去看望毛泽东时,发现他的案头上放着一本快看完的《简·爱》。可惜邵华的回忆中未见毛泽东有何评论。据在毛泽东视察杭州期间为毛泽东管理图书的浙江省公安厅警卫处工作人员贺玉泉回忆:1975年2月至4月,毛泽东在杭州居住期间,他曾为毛泽东借过一批图书,其中包括《红与黑》《飘》《贝姨》《牛虻》《基督山恩仇记》《悲惨世界》等。其时毛泽东已是年老体衰,视力很弱,这些图书,有一些是毛泽东自己阅读的,有一些则由机要秘书张玉凤读给他听。这些回忆中同样未提到毛泽东有何圈点评论。至于其他西方文学艺术作品,毛泽东仅观看过舞剧《天鹅湖》和电影《红与黑》《第十二夜》等少量经典作品。

可以说,在《柔蜜欧与幽丽叶》封面上的题诗,是目前存见关于毛泽东阅读外国文学作品仅有的一份书面文献,对于毛泽东文艺思想研究很是珍贵。他所阅读的这本书与他的题诗,正好组成了一个相映成趣的搭配,在毛泽东的文学阅读中很有意味。

毛泽东怎样看待为追求爱情自由而自杀的行为

《柔蜜欧与幽丽叶》是西方文学经典之一,是莎士比亚创作的第一个悲剧。它热情歌颂了美好的爱情,描绘了两位年轻人反抗家族世仇黑暗桎梏的斗争和毁灭,强烈控诉了那个古老的封建世界对人类纯洁的感情、无辜的年轻一代的残酷迫害。曹禺译《柔蜜欧与幽丽叶》,据称是我国最好的莎剧译本之一。莎翁原作是一部诗剧,精炼、优美的诗的语言使戏剧更加富有浓郁的抒情性,增加了感染观众的力量。1904年林纾根据兰姆《莎士比亚故事集》译述的《吟边燕语》中收入该剧梗概,系用文言译述。1921年田汉首先用白话翻译该剧完整版本,是一个散文体译本,更易于普及。著名莎剧翻译家朱生豪译本也是一个优秀的散文体译本。但散文体译本虽然明白晓畅,却也使原本的诗剧变成了散文剧,诗味有所冲淡。1944年由重庆文化生活社出版的曹译本,是为了剧团演出的需要而翻译的,它是第一个尝试保持原来的诗体形式,用诗的语言去传达原作的诗意和激情的莎剧译本。解放后,北京和上海两地曾经先后公演该剧,也都是根据曹译本。毛泽东阅读的正是这样一本由中国顶尖剧作家翻译的西方诗剧经典。

《柔蜜欧与幽丽叶》不仅歌颂了“至高无上”的爱情,主张纯洁美好的爱情是超越家族世仇的政治现实的,还赞美为了殉情自杀的行为,虽然结局是悲剧,但整个剧情充满人文主义的积极饱满的气氛,并无太多忧伤情绪。该剧常常令人联想起那个被称为“中国版罗密欧与朱丽叶”的梁山伯与祝英台的故事。而对这个故事,毛泽东是熟悉的,对越剧梁祝也很是喜爱,认为“很优美,很有诗情画意”,“曲调比较柔婉、细腻,擅长抒情”。欣赏作为表演艺术的越剧梁祝给毛泽东留下了如此美好的印象,他在读莎翁该剧剧本的时候,选择适宜舞台演出的、以诗歌的语言翻译的、比较优美的曹禺译本似乎也是顺理成章的。此外,这两个爱情悲剧故事还有一个共同点,讲的都是“儿女情长”,但却都不是“婉约”一路那样的悲悲戚戚、无可奈何,而是以死抗争的刚烈和激情。他在《柔蜜欧与幽丽叶》封面上的题诗批注,应当说是反映了他对该书思想内容的“读后感”,而以一首古诗作注,则是含蓄而婉曲的。

为了更深刻地认识和体会毛泽东对“罗密欧与朱丽叶”、“梁祝”故事的感悟和价值评判,可以先回顾一下他早年一组对赵五贞自杀事件的评论。1919年11月14日,长沙眼镜店老板的女儿赵五贞,因反抗包办婚姻用刺刀在花轿内自杀,引起社会强烈反响。毛泽东就此事在湖南《大公报》《女界钟》上一口气发表10篇评论文章。年轻气盛的毛泽东主要观点是:第一,“一个人的自杀,完全是由环境所决定”,赵女士的死是“三面铁网(社会,母家,夫家)坚重围着,求生不能,至于求死的”,她是一个“殉自由殉恋爱的女青年”。但毛泽东也提出“非自杀”的观点。他认为,“吾人并无尊敬‘本身的感情,所以尊敬壮烈的自杀,乃是尊敬他的‘难能及‘反抗强权两点”。就此而言,在他看来,赵女士的自杀,“只于‘人格保全上有‘相对的价值”。而更有价值的死,乃是“与其自杀而死,宁奋斗被杀而亡”。“奋斗的目的,不存在‘欲人杀我,而存在‘庶几有人格的得生。及终不得,无所用力,截肠决战,玉碎而亡,则真天下之至刚勇,而悲剧之最足以印人脑府的了。”

毛泽东早年激烈的反封建、反礼教思想,在那个追求个性解放、婚恋自由的启蒙时代乃是一股潮流,并不罕见。他的独特之处在于,在他的晚年这种思想依然与其早年一脉相承,表现得十分鲜明和突出。罗密欧与朱丽叶、梁山伯与祝英台的遭遇,与赵五贞非常类似,毛泽东早年对赵五贞自杀事件的评论,用在他们身上也是十分贴切的。毛泽东题诗印证了他对此类事件的观点。曹诗云:“去时儿女悲,归来笳鼓竞。”赴战场之时,一派儿女沾巾、生离死别,然而一旦得胜归来,不就笳鼓喧天、功成名就了吗?这才是人生的圆满和“人格的得生”;即便战死沙场,“玉碎而亡”,那也是“天下之至刚勇”,令人尊敬。所以曹诗又云:“借问行路人,何如霍去病?”那何不学学霍去病奔赴沙场,勇敢杀敌,赢取战功呢?晚年的毛泽东,心态一度十分激荡,崇尚青年人的生命力旺盛、血气方刚,时常赞美历史上出现的青年才俊。同时他格外崇尚勇敢、壮烈、奋斗的人生观,尤其赞美那些不畏强权、不惜以生命反抗的事例。从他的题诗可以看出,他同情柔蜜欧与幽丽叶的遭遇,感念他们爱情的纯洁、真挚、高贵,感叹他们所处的社会使他们为了恋爱自由宁可一死的悲剧,然而他并不赞成自杀,认为应当去反抗、战斗,哪怕“奋斗被杀而亡”,也更有价值。如果照此推想一下毛泽东读《茶花女》《简·爱》的情形,可以想象,他极有可能对阿尔芒与玛格丽特的爱情被礼教所束缚不幸凋零而感叹和遗憾,对简·爱反抗自己卑微而不幸的命运,为追求独立、自由和爱情而奋斗的场景和阐述颇为赞赏,对此留下评点圈画。

毛泽东对“儿女情长”的“豪放”书写

纵观毛泽东目前存世的数十首诗词作品,对爱情题材的书写是少之又少的,而他极少的可称之为爱情题材的词作品,也深切细致地反映了他的上述爱情观和生死观,同时也表明,他的“偏于豪放,不废婉约”的词作欣赏品位,也是他本人的一种鲜明的诗词创作品位。

毛泽东仅存的关涉爱情的词作有三首:早年的《虞美人》和《贺新郎》,新中国成立初期的《蝶恋花》。《虞美人》原词如下:“堆来枕上愁何状,江海翻波浪。夜长天色总难明,寂寞披衣起坐数寒星。晓来百念都灰烬,剩有离人影。一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由。”此词风格与毛泽东所崇尚的和他所创作的其他诗词风格大异,十分“婉约”。其实词作中所描写的静夜独坐相思、流泪数星星的意象,是传承古代诗词创作中男性诗人描摹女子相思情景的手法,他是在想象恋人思念他的情形,所以杨开慧读到这首词后感动不已。而《贺新郎》和《蝶恋花》中所抒写的情思,才体现了毛泽东本人对于“儿女情长”的观点。

《贺新郎》原词如下:“挥手从兹去。更那堪凄然相向,苦情重诉。眼角眉梢都似恨,热泪欲零还住。知误会前番书语。过眼滔滔云共雾,算人间知己吾和汝。人有病,天知否?今朝霜重东门路,照横塘半天残月,凄清如许。汽笛一声肠已断,从此天涯孤旅。凭割断愁思恨缕。要似昆仑崩绝壁,又恰像台风扫寰宇。重比翼,和云翥。”《蝶恋花》原词如下:“我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。问讯吴刚何所有,吴刚捧出桂花酒。寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞。忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨。”与曹景宗诗作一对照,细细品味,可见毛泽东虽然对《柔蜜欧与幽丽叶》无一字直接评语,但他所题写的曹景宗诗含蓄地,但也恰到好处地道出了他的评论和感悟。而他本人所作的《贺新郎》和《蝶恋花》两词所营造出的意象,也可以作为这个评论的生动注脚。试看,在爱人“眼角眉梢都是恨”之时,他认为要“凭割断愁思恨缕。要似昆仑崩绝壁,又恰像台风扫寰宇。重比翼,和云翥”,岂不是“去时儿女悲,归来笳鼓竞”的另一种形象表达。“寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞。忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨”,又何尝不是为告别儿女情长、投身革命,终于“奋斗被杀而亡”的爱人的“忠魂”流出的豪壮热泪。中国古典词创作中的“豪放”一派,主要是在原来词创作的传统题材基本是抒写“儿女情长”的“言情”基础上,拓展了写作题材,用以“言志”。苏轼等人那些描写男女情事的词作仍属“婉约”词,甚或有的可归于“艳词”。而毛泽东的词创作,不仅极大地拓展了写作的题材领域,抒写革命的豪情壮志,而且以“豪放”风格来创作原本属于“婉约”词题材的“儿女情长”,赞美为革命而奉献和牺牲的爱情,这可以说是毛泽东对古典诗词创作风格的一大创新和突破。

回到《柔蜜欧与幽丽叶》。莎翁创作该剧时还比较年轻,主要是在创作喜剧。这是一部在他的喜剧创作时期写就的“欢乐的悲剧”,“充满着南欧意大利的节日气氛,南方明朗的阳光,早熟的气候里早熟的爱情”,展示了“十四行诗的故乡、艺术与文采的故乡意大利的几个迷人的日夜”。这部爱情名剧,虽以两个可爱的年轻人的死为结局,但却不像莎翁后来那些洞察人性、直穿人心的典型悲剧那样具有强烈震撼力的悲剧风格,而是色彩明朗、节奏轻快,他们的死也是那么地优美动人,富有诗意。虽然自杀行为在毛泽东的观念里终究不是最好的选择,但两个年轻人追求自由、追求美好爱情“玉碎而亡”的精神还是十分勇敢、热烈的。爱情题材,在中国古典词创作中基本在“婉约”一路,然而西方柔蜜欧与幽丽叶的爱情悲剧,却热情奔放,表现了相当的“豪放”味道,可以说,既是“儿女情长”,又有“铜琶铁板”之韵。而曹禺译本读来也比较流畅优美。所以毛泽东应当还是比较欣赏的。

毛泽东何以找来这样一本小册子阅读呢?其中缘由无法得知。但翻开他的手书集子,反复品味他的这幅小小题诗,体会他所言读词“豪放”与“婉约”的美感的“复杂性”,乃至整个文学欣赏的审美心理的“复杂性”,总有一番别样的深沉感受。

(责编 兴柱)