农业补贴政策与农业适度规模经营关系探讨

——以江西省A村为例

2015-12-19李梁平赵丽桂

李梁平,赵丽桂

(江西农业大学 国土资源与环境学院,江西 南昌 330045)

农业补贴政策与农业适度规模经营关系探讨

——以江西省A村为例

李梁平,赵丽桂

(江西农业大学 国土资源与环境学院,江西 南昌 330045)

通过对地处丘陵地区的江西省A村的实地调查发现:在农业补贴背景下,该村在土地流转方面呈现的特征较为特殊。研究表明:“普惠制”的农业补贴政策打破了该村原有的合理的农业生产规模,加剧了土地的细碎化,不利于农业生产规模的提高。相关政府部门应当加强农业补贴政策的指向性,规范土地流转行为,加大对从事农业生产的留守农户的扶持,促进农业生产适度规模经营。

农业补贴;适度规模经营;土地流转;留守农户

一、引言

2013年中央一号文件聚焦于发展现代农业,进一步增强农村发展活力,2014年中央一号文件继续关注农业现代化,提出要加快农业现代化的发展;发展现代农业,实现农业现代化,其核心是要实现农业产业化。规模化是现代农业的基本特征之一,要实现农业生产的规模化,就必须进行土地流转,促使土地向种粮大户、家庭农场与合作社等新型农业经营主体集中。在我国城镇化加速推进的过程中,伴随着农村剩余劳动力向城市转移的现象,即农村剩余劳动力向二、三产业转移就业。农村剩余劳动力的转移,为土地流转提供了可能,为农业的规模化经营提供了条件。

保障粮食供给,维护国家粮食安全是我国农业生产面临的又一重大课题。2013年中央农村工作会议指出要死守18亿亩耕地红线,立足国内,确保粮食基本自给,使中国人的饭碗主要装中国人的粮。为了提高我国农民种粮的积极性,国家从2004年开始试点实行减征或免征农业税的惠农政策,并向农户提供种粮补贴等农业补贴政策,2006年1月1日全面实行;农业补贴政策的实施,减轻了农民的负担,降低了农民的农业生产成本,激发了农民种粮的积极性,扭转了我国粮食生产连年减产的局面,从2004年至今,我国粮食产量已获十连增,有力的保障了我国粮食供给,对维护我国粮食安全起到了重要的作用。

在肯定农业补贴政策对我国粮食生产起到积极作用的同时,也应看到农业补贴政策绩效不高,指向性不明确,实施效果不佳的状况[1]。已有文献主要从农业补贴对农民收入增加与粮食增产的作用进行了研究,研究表明:种粮补贴与农资综合补贴的支出,通过转移支付的形式,一定程度上降低了农民农业生产的成本,但其促进农民增收与粮食增产的作用不明显,没有从根本上改变种粮比较收益偏低的状况[2-5]。还有学者从实证分析角度对农村土地流转的影响因素进行了研究,土地流转方式、农户的经济状况、现有耕地状况与土地流转的规范性对土地流转的影响显著[6];农户年龄、文化程度、种植业收入占家庭收入的比重与土地流转的年限对农户土地流转的意愿有显著的影响[7]。农业现代化与城镇化和经济发展有着很大的互动关系[8]。当前我国农村地区农户的兼业化现象较为普遍,由于兼业的比较收益高于农业的比较收益,诱使兼业化农户将农业补贴与劳动力投入到非农产业,不利于农业生产率的提高[9]。

由此可以看出,现有文献对农业补贴政策与土地流转关系的研究比较缺乏,不能明确农业补贴政策对土地流转的作用机制,不利于提高农业补贴政策绩效与推进土地流转。在农业剩余劳动力加速转移,城镇化快速推进的背景下,探讨农业补贴与适度规模经营的作用关系,对于提高我国农业生产规模,培育新型农业经营主体,解决“谁来种地”的问题,最终实现农业现代化具有重大的现实意义。本文将对农业补贴政策与农村适度规模经营的相互关系进行分析,以期能为相关政府部门提供决策依据。

二、A村的基本情况

上世纪90年代末期,A村部分村民进城务工,在掌握了一技之长后开始了经商之路。随着改革开放的深入与国家经济的不断发展,该村越来越多的年轻人走出农村,留在城镇务工或者经商,该村的田地也处在不断的调整之中,因此,A村的发展变化历程可为我国农村剩余劳动力向城镇转移的一个缩影,将其作为研究农业适度规模经营与土地流转的样本具有一定的代表性。

A村地处江西省高安市与上高县的接壤地带,远离城镇郊区,地形以山地丘陵为主,耕地资源有限,但农业灌溉方便,沟渠常年得到维护,田间修建了机耕路,农业生产基础设施较好。该村小组实有28户农民家庭,非农与农业人员共有111人,其中从事农业生产的家庭有12户,占该村家庭总数的42.85%,务农人员28人,占总人口的25.23%,平均每个务农家庭的劳动力数为2.3人。12户务农家庭中有6户存在兼业化的情况,其中3户养猪、1户主在村小学食堂当厨师、2户在农闲时从事建筑行业,表明该村50%的务农家庭收入来源多样化,同时反映总体上该村收入来源渠道比较单一。

(一)2004年A村土地调整情况

2004年年初A村重新调整田地,需要分田地的农户按人头每人交200元钱,规定田地的经营年限为10年。也就是A村10年后才能重新分田地。2004年我国出台了种粮补贴,但是此时补贴的力度非常小,对于农户总收入而言只是杯水车薪。此外,农户还需要交农业税,农业税2006年1月1日才真正在全国全部取消。分到了田地的农户每年还要完成村里的集体义务劳动,例如修沟渠,轮流抽水灌溉等。2004年地理位置较偏僻的A村通讯较为落后,农户缺少获取农产品市场信息与农业政策信息的渠道,相关政策的宣传也不到位,使农户对国家实行粮食收购保护价与农业补贴的政策知之甚少,因此,对于那些有一技之长,又有强烈改善自身生活状况愿望的农户而言,田地成为他们的一种负担,因为他们可以摆脱田地的束缚,通过自己的技能去经商(A村部分人通过传帮带的形式,在上海广州开小店做大理石与铝合金装修)或者打工,获得比农业收入更高的收入,即务农的机会成本大于农业收入。因此,外出务工与经商人员几乎全部放弃了分田地,只有一户分了田地(五口之家只分了三个人口的田地),因此,在A村田地总面积不变的情况下,参与分田地的人口减少,在家务农的农户人均分得的田地显著增加,人均4亩多田,2亩多地,户均生产规模扩大。

(二)2013年A村土地调整情况

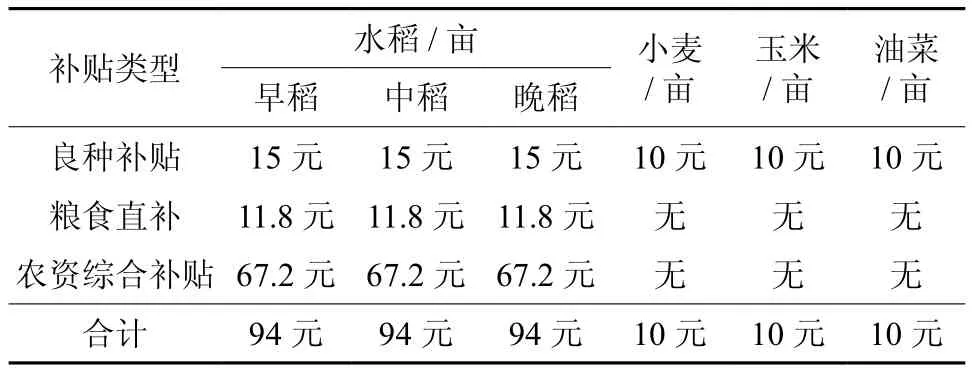

2013年末,A村重新分田地的事情,与上一次分田地已相隔10年,这次耕地的重新调整产生了一些新的变化。2013年重新调整田地,分田地的每个人需要交300元,几乎所有外出务工与经商人员回村参与分田地,而某家人口在10年内没有增加,分到的田地只会更少,这引起了该农户的担忧。究其分田地人数创新高的原因,其中,一方面的原因是受到国家每年力度不断加大的种粮补贴的刺激;另一方面与国家推进土地流转与保障农户土地流转收益的政策有关,该政策增强了土地预期收益对外出务工农户的吸引力;从表1可看出种粮补贴力度。

表1 江西省2013年粮油作物种植补贴补贴范围及标准

在国家越来越重视粮食安全、保证粮食基本自给、工业反哺农业与城市支持农村的大背景下,农户预期国家对农民与农村的扶持力度只会不断的加大,而事实也是如此。政府逐年加大对“三农”的投资,以2008年为例:2008年,经国务院批准,中央财政在2007年276亿元补贴规模的基础上,新增206亿元农资综合直补资金,进一步加大对种粮农民的补贴力度。2008年农资综合补贴资金达到482亿元,比上年增长75%。由于我国农业补贴是“普惠制”,绝大多数的土地承包户享受到了农业补贴,而不是实际的耕作者,因此,在返乡参与分田地能获得农业补贴的预期刺激下,更多的在外经商与务工的农户回乡参与分田地。

三、农业补贴对适度规模经营作用的分析

农业补贴存在两种方式,一种是直接补贴给土地承包权拥有者,也就是作为“普惠制”的农业补贴政策,另一种是补贴给土地实际耕种者;补贴受益对象的不同对农业适度规模经营的影响存在差异,从而影响农业补贴政策的效果。

(一)“普惠制”农业补贴对适度规模经营作用的影响

1.破坏了原有的合理规模

所谓普惠制农业补贴是指农业补贴直接发放给具有土地承包经营权的农户,而非发放给实际从事农业生产的农户,也就是将土地流入的农户所获得的农业补贴不是根据自己的实际种植面积。十八届三中全会提出,要加快构建新型农业经营体系,赋予农民更多财产性权利。2013年中央农村工作会议强调要依法保障农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保的权利。

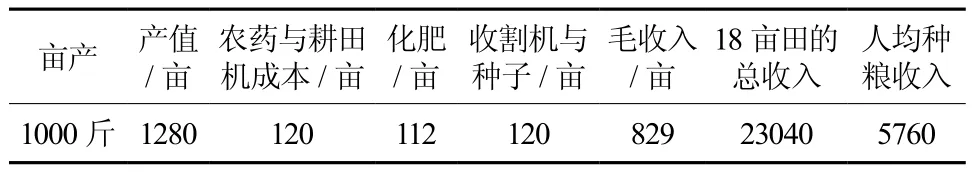

在我国社会保障体系还不健全的情况下,土地依然肩负着农民社会保障的功能。由于我国城乡二元体制的存在,在外务工与经商的农民不能享受与城市居民同等的社会保障等各项福利,需要寻求其他途径解决社会保障的问题,因此,在农业税取消与国家出台“普惠制”农业补贴政策的诱使下,在外务工与经商的农民返村参与分田地是一种必然的行为,但由于农业的比较收益低,从事农业生产的机会成本较大,这些在外务工与经商的农民一般会选择将土地流转给其他农户耕种,以获取土地流转收益。但是这种土地流转客观造成留守在农村从事农业生产的农民的经营成本增加,因为以农业收入为主的家庭需要有一定的规模才能从农业生产中获得能够维持自己家庭正常消费的收入,在参与分田地的农民增加的情况下,留守在农村从事农业经营的农民自有的田地就不可避免的减少,此时为了不是原有的生活水平不降低,需要开辟新的收入来源,要么提高兼业化程度,要么进行土地流转,将在外务工与经商的农民的土地流入。2014年之前A村人均4亩多的田,4口之家的种田规模为18亩,旱地有8亩多,以2013年早晚稻收购均价按128元/100斤计算,人均粮食收入5760元,加上旱地的收入,家庭年人均农业收入7000元左右,如果算上农户的非农收入,A村农户的家庭收入会更高。由此可以看出,2014年之前的种植规模是适度的,但在“普惠制”农业补贴政策的诱导下,在外经商与务工的农户回乡参与分田地,降低了人均生产规模,从而破坏了A村原有的生产规模。但是在农业生产资料价格不断上涨,甚至上涨幅度超过粮食收购保护价的涨幅,致使农业生产成本上涨过快,如果进行土地流转,将进一步增加农业生产成本,在农产品价格上涨乏力的情况下,农户从事农业生产的积极性势必受到打击。

表2 2013年四口之家种粮收入情况 单位:元

2.促使土地进一步细碎化

国家从法律上明确了外出务工与经商农民的承包权,并享有土地占有、使用、收益、流转等权利,且赋予更多的财产性权利。这些外出务工与经商的农民返乡参与分田地只是想获得处置土地承包权的收益与农业补贴,根本不会从事农业生产经营活动,反而会在客观上造成土地进一步的细碎化,不利于土地规模经营。原因如下:

第一、参与分田地的人数增加,田地根据肥力划分成好中差三个等级,在田地总面积不变的情况下,各等级地块的人均面积下降,田间的田埂比以前更多;由于A村地处丘陵地区,各农户的田地分布零散,土地平整更是不切实际,因此,参与分田地的人数的增加直接导致田地的细碎化。

第二、在劳动力成本上升与产业转型升级的压力下,沿海劳动密集型企业内迁,客观上促进内陆省份乡镇企业的较快发展,为农民就近择业与离土不离乡创造了条件,同时务农的机会成本增高;近年来高安乡镇企业发展较快,尤其是大量陶瓷企业的从沿海聚集到该县,产生大量用工需求,为农户从事非农产业,提高建业化程度创造了条件。几家较大的陶瓷企业咋距A村较近的田南镇落户,已有几户男性户主利用农闲时间在陶瓷厂上班。

第三、江西省的绝大部分农村只在收割与机耕环节实现了机械化,农业生产各环节的社会化服务体系还没建立,农业生产需要繁重的体力劳动,而目前我省从事农业生产主要以中老年劳动力为主,他们的身体难以支撑繁重的体力劳动;A村主要在水稻收割环节实现了机械化,但在插秧、运输、晾晒等环节依然靠繁重的体力劳动。

第四、农资价格不断上升,上涨幅度超过粮食价格上涨幅度,农业机械作业费用逐年增加以及农村雇工成本快速上涨,在这些因素的综合作用下,农业生产成本过高,上涨速度过快,侵蚀农业生产的利润空间,导致农民收入增长缓慢,农业比较收益较低(国家发改委宏观经济研究课题组,2008)[10]。

第五,自然灾害频繁,农业生产风险依然很大;这种风险不仅来自于自然灾害,还来源于市场价格的波动;2014年江西省雨水充沛,经常出现狂风暴雨的天气,在7月份水稻收割的时候依然如此,导致大片水稻倒伏,农田积水严重,收割机无法下田作业,致使农户无法及时收割,大量水稻倒在田里发芽,农户损失较严重,而等到农户销售稻谷时,粮价出现下滑趋势,很多农户以低于上一年的价格将稻谷匆匆出售,进一步打击了农户农业生产的积极性。

以上原因共同促使农户生产的积极性降低,推动农村剩余劳动力向非农产业转移加速转移。由于“普惠制”农业补贴的存在,外出务工与经商的农民行使土地承包经营权,在此种情况下,留守农户如果继续从事农业生产,为了维持原有合理的生产规模,需要将其他农户的土地流入。但在农业生产成本不断上升的背景下,土地流转成本使农业生产成本进一步增加,加上务农的机会成本高,农业的比较收益低,留守农户倾向于在保留自己的有限承包地的基础上,考虑从事非农产业或者提高兼业化程度以开辟新的收入渠道来维持家庭的正常消费水平,这样不仅农业生产规模总体上没有扩大,反而造成田地抛荒严重,威胁到国家粮食安全。实地调查发现,A村田地分布零散、不集中,地形以丘陵为主,机械作业成本高,一方面比较难引入外村承包户,即使引进的外村承包户,其承包的规模也有限,不仅农资价格上涨较快,而且劳动力成本也增长幅度也较大,制约种粮大户产生的情况,反而出现抛荒的现象;A村2012年的雇佣农业劳动女工的成本为80元/天,而2014年已经涨到100元/天,年均增长12.5%;另一方面,引进的承包户精力有限,一般只生产一季,生产方式也较为粗放,农田的单产不高,降低了土地的利用效率,不利于粮食总产量的提升;通过与留守农户的访谈,在田地减少后,农闲时间较多,倾向于就近从事非农产业以增加家庭收入。

(二)土地实际耕种者享受农业补贴政策对适度规模经营的影响

我国制定农业补贴政策的目的是为了降低农民农业生产的成本,增加农民的收入,从而激发农民种粮的积极性,并最终实现保障我国粮食供给,维护粮食安全的目的。但部分学者的研究表明农业补贴政策对粮食生产与农民增收没有产生影响(杜辉,2010;黄季 ,2011)[11]。学者们的调查发现,几乎拥有土地承包经营权的农户都获得了补贴,没有从事农业生产的农户也享受到了农业补贴。

由于农业比较收益较低,在城镇二、三产业快速发展与农业生产成本不断上升的共同作用下,农村劳动力加速向城镇转移,从事农业生产的人口不断减少,为农村土地流转创造了条件,为实现农业规模化经营提供了可能,因此:第一,农业补贴应按实际耕种面积发放给土地实际耕种者,进行土地流入的农户可将农业补贴用于支付土地流转成本,从而节约农户的农业生产成本,有利于激发农户扩大农业生产规模的积极性。依据边际报酬递减规律可知,在农业生产技术水平不变的情况下,农户家庭劳动力投入与农业机械的投入也是固定不变的,不断扩大农业生产的规模所带来的边际收益是先增后减的,因此,在达到最佳规模之前,根据农户现有的投入水平与管理能力下,农户扩大规模的决策是理性的。第二,农村留守农户比较对城市的适应能力差,喜欢自由的生活环境,比较安于现状,且长期从事农业生产,经验丰富,相对于外出务工与经商的农户,在农业生产方面具有比较优势。留守农户作为理性经济人,虽然务农的机会成本高,但自身从事非农产业的能力较差,不利于自身优势的发挥。近年来,国家不断提高粮食收购保护价,农民的农业收入增长较快,在此背景下如果将农业补贴发放给土地实际耕种者,留守农户更倾向于扩大自身农业生产规模。调查发现,A村在2014年以前的10年,因为外出务工与经商的农民几乎都没有行使土地承包经营权,因此,农业补贴几乎全部发放给土地的实际耕种者,人均4亩多水田,而2014年外出务工与经商的农民返乡分田地,想获得土地流转收益,但本村留守农户没有人有承包意愿,人均只有2亩水田,降低了农业生产规模,不利于规模经济的发挥。

四、结论与政策建议

我国南方农村地区多以山地丘陵为主,难以发挥大型农业生产机械的作用,影响了农业机械化水平的提高,阻碍了农业生产规模的扩大;此外,我国农业生产社会化服务体系没有建立,农业生产的劳动强度依然较大,相较于劳动强度较低,收入更高的非农行业,农业生产对农户的吸引力在减弱;农村剩余劳动力的转移,促使农业劳动力成本不断上升,增加了农户农业生产的成本;在上述因素的综合影响下,从事农业生产的农户在不断的减少,为了激发留守农户的农业生产的积极性,发挥其农业生产的比较优势,稳定我国粮食供给,保障粮食安全,需要国家对从事农业生产的留守农户进行补贴,加大对其支持力度。但在“普惠制”农业补贴政策的影响下,更多的在外务工与经商的农户返乡参与分田地,希望能获得国家农业补贴以及从土地流转中获取收益,从而破坏了从事农业生产的留守农户的合理生产规模,使土地进一步细碎化,增加了留守农户的农业生产成本,因此,“普惠制”农业补贴政策不利于农业适度规模经营的实现。

为了提高农业补贴的政策绩效,更好的发挥政策激发农户从事农业生产的积极性,扩大农业生产规模,提出以下三点政策建议:

(一)增强农业补贴的指向性;农业补贴要按照农户的实际耕种面积发放,不能以农户的承包面积为发放依据,只有加强农业补贴的指向性,使从事农业生产的农户获得农业补贴,降低农户土地流转的成本,增加农户的农业收益,才能激发农民农业生产的积极性,从而促进农业适度规模经营。

(二)规范土地流转制度;规模化是现代农业的基本特征之一,提高农业生产的规模,有利于提高农业生产的机械化水平与农业生产效率,提高我国农业的国际竞争力。进行土地流转是实现规模化的必经之路,当前我国土地流转市场随意性较强,纠纷较多,缺乏引导与规范,相关政府部门应规范土地流转行为,建立健全土地流转市场,促进土地流转的有序进行。

(三)加大对留守农户的支持力度;留守农户为我国粮食供给的稳定与国家粮食安全做出了重大的贡献,受限于自身的文化程度与所掌握的技能,农户非农行业的就业能力较差。因此,国家要针对留守农户的需求提供多样化的技能培训,提高其农业生产水平,拓宽其收入渠道,提高其兼业化程度。

[1] 马爱慧,张安录.农业补贴政策效果评价与优化[J].华中农业大学学报(社会科学版),2012,(3):33-37.

[2] 许梦博,高 飞.种粮补贴绩效与农村合作经济组织[J].吉林大学社会科学学报,2008,(5):141-147.

[3] 张锦鹏.边疆少数民族地区农业直补政策实施效果分析——以云南为例[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2009, (5): 46-50.

[4] 余建斌,韩瑞宏. 种粮补贴政策对广东省农户种粮收益的作用效果与政策建议[J].农业现代化研究,2010,(4):429-433.

[5] 黄季焜,王晓兵,等.粮食直补和农资综合补贴对农业生产的影响[J].农业技术经济,2011,(1):4-12.

[6] 郭 嘉,吕世辰.土地流转影响因素实证研究[J].经济问题,2010,(6):68-74.

[7] 韩星焕,田 露.农户土地流转意愿及其影响因素实证分析——以吉林省为例[J].吉林农业大学学报,2012,(2):225-229.

[8] 周庆元. 农业现代化、城镇化与经济发展的互动关系研究——基于VAR模型的实证[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版),2014,8(6):85-89.

[9] 李明桥,徐 妍.农业补贴政策对兼业农户家庭生产要素配置的影响[J].仲恺农业工程学院学报,2012,(4):55-60.

[10] 国家发改委宏观经济研究院课题组. 成本快速上升背景下农业补贴政策的问题与建议——安徽、江苏农业生产成本与补贴情况的调查[J].农村工作通讯,2008,(20):41-43.

[11] 杜 辉,张美文,陈池波.中国新农业补贴制度的困惑与出路:六年实践的理性反思[J].中国软科学,2010,(7):1-7.

Relations between the Agricultural Subsidy Policy and Agricultural Moderate Scale Management——A case study of a village in Jiangxi province

LI Liang-ping, ZHAO Li-gui

(College of Environmental and Land Resource Management, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045, Jiangxi, China)

Based on A village in jiangxi province is located in the hilly region of field survey found that: under the background of agricultural subsidies, the village in the aspect of land circulation characteristics of relatively special.Research shows that: “GSP” agricultural subsidies policy broke the village’s original reasonable scale of agricultural production, contributed to the land of finely, is not conducive to the improvement of agricultural production scale.Relevant government departments should strengthen the directivity of the agricultural subsidy policy, regulate the circulation of land, increase support to the remaining farmers engaged in agricultural production, and promote the moderate scale management of agricultural production.

agricultural subsidies; Moderate scale management; Land circulation; Left-behind farmers

F323.9

A

1673-9272(2015)02-0094-05

10.14067/j.cnki.1673-9272.2015.02.020

2015-01-11

江西省研究生创新专项资金项目(YC2014-S197)。

李梁平,硕士生, E-mail:LiangPing1you@163.com。

李梁平,赵丽桂. 农业补贴政策与农业适度规模经营关系探讨——以江西省A村为例[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2015, 9(2): 94-98.

[本文编校:罗 列]