近代日本对越南的史地研究——以《安南史研究》为中心

2015-12-18毕世鸿

瞿 亮 毕世鸿

(1.湘潭大学 历史系,湖南 湘潭 411105;

2.云南大学 国际关系研究院,云南 昆明 650091)

近代日本对越南的史地研究——以《安南史研究》为中心

瞿亮1毕世鸿2

(1.湘潭大学 历史系,湖南 湘潭 411105;

2.云南大学 国际关系研究院,云南 昆明 650091)

摘要][内容 《安南史研究》是近代日本对越南史地研究最典型的代表作,它在比较中国、越南原始史料的基础上,大量参考了各国的研究成果资料。《安南史研究》梳理了越南同元、明两代的关系,它细致论证元、明征伐安南的行军路线,所设置行省与州县的渊源、位置,指出因气候环境不适、作战路线偏差、派遣将领失误和越南地方势力的顽强斗争而最终失败。然而,它刻意将重点放在陈、黎朝摆脱中国控制的历程,强调古代越南的独立性,疏略了元、明两朝对于越南经济、文化所起到的积极作用。从撰写背景、论证对象、分析重点等可以看出,它迎合了二战期间日本的南进政策。

[关键词]近代日本;越南史地;《安南史研究》;中越关系

中国、越南学界对越南史地的研究,多半集中在中越关系史领域,通过自古以来的中越往来及双方的史料记载,来阐明越南的发展历程。但是由于各自的立场、现实利益关系,双方的史书关于越南历史的叙事都具有倾向性。李胜伟的《古代中越关系史的多重解读与正确定位》、王武的《论中越宗藩关系下的“安全互保”》等论文,主张古代越南与中国关系属于宗藩关系。邓金玉的《古代历史上及中越史籍中的南越国问题》、何文晋的《蓝山起义》①Phan Huy Lê-Phan-Dai Doãn 1977. Khõ’i ngha Lam So’n(in ln thú ba có sù’a ch’a), Hà Ni: Nxb KHXH.(ファン·フイ·レー、ファン·ダイ·ゾアン),中文译名为《蓝山起义》,河内:社会科学出版社,1965年。等著述,则刻意倾向于古代越南抗击中国的历史,并拔高古代越南在中越关系中的位置。而今,越南学界部分学者总渲染中国自古打压越南,有失公允,通过第三方关于越南史地及中越关系的研究著述,更能体现出客观的立场。受到西方实证主义影响的近代日本史学界,对于越南的史地研究较为系统、详细,通过其代表作《安南史研究》,可以从中辨明元、明两代越南史地的具体情况,对它的分析、批判也可以进一步辨明该课题研究当时所涉及的中越乃至中日关系。

一、近代日本对越南史地研究的概况

古代日本与越南鲜有实际交流,对越南的了解大多经由中国而来②《日本纪略》载“(阿倍仲麻吕)海上遇风,漂泊安南”,虎关师炼《元亨释书》记录了林邑国人往来日本的概况,但这些都只是关于越南的只言片语。自室町时代之后,随着商业互动的频繁,德川时代出现了许多关于越南人情、风俗、地理的著述。西川如见《华夷通商考》中,载有“交趾与日本往来,其国内广南之船来舶,自称安南国,有国主之位。海上距离日本以前四百里,位唐国西南方,可自云南边经陆地往来其土……占城海上距日本一千七百里,四季较东京更热,此国谓南天竺之内……”。寺岛良安《和汉三才图会》中,将交趾与中国、朝鲜等一并载于外国人物卷,对其物产、沿革的叙述较为详细。“东京即交趾之都府也,本为兄弟之子孙,世相争而交趾与东京分以为二国……有肉桂树以为天下第一……其人物与交趾通,但不剃项,而束发黑齿用中华文字,知经书。”。但是,前近代史料存在以下三个不足:一是记述的史料来源模糊、单一,很多事实依然来自于中国典籍或口述相传,也没有进行专门的鉴别考证。二是仅对临近中国的河内地区进行了概述,对越南全境的史地详细考察不足。三是缺乏详细阐述、分析越南的历史沿革的著述。究其原因,主要是实地取证和搜集资料受到当时技术条件和闭关锁国政策的限制,具体的系统实证研究要到近代之后了。

明治维新后,日本建立新的学术系统,在设置高等教育机构时,将历史学分成了国史、东洋史和西洋史三大板块。东洋史的研究范围不仅包括之前汉学领域的中国,还扩展到东南亚、南亚、中亚和中东,到二战之前,形成了以中国史为核心的历史研究体系。但是,在近代东洋史的研究领域中,由于中国史的研究积淀深厚,加上其对“雄飞大陆”具有重要意义,因此成果辈出,即便是东洋史其他领域的研究者也基本具有中国研究的功底与背景。随着日本对东南亚的经营提上日程,对越南的史地考察成为东洋史研究的重要部分。明治后期,黑板胜美、岩生成一等史学权威人士,开始赴中南半岛考察,抄录了《抚边杂录》、《乾坤一览》等越南史料,为之后学者打下了研究基础[1]2。到了20世纪30~40年代,京都大学的杉木直一郎、庆应义塾大学的松木信广和东京大学的山本达郎成为引领日本东南亚史研究的先驱。他们的研究成果十分注重中国与东南亚国家的关系,越南史也是他们研究的重点,其中以山本达郎的成就最为显著。

山本达郎自20世纪30年代从东京大学毕业后,长期从事东南亚史研究,创建了日本“南方史研究会”,曾任日本东方学会会长,首任日本东南亚史学会会长,首任日本越南研究者会议会长,不仅在国内成果卓越,在法国等地都声名显赫。其著作有《关于印度支那各民族的民族学研究现状》、《安南史研究》、《东南亚的宗教和政治》、《东南亚权力构造的历史考察》、《越南中国关系史》,而《安南史研究》是山本达郎奠定其学术成就的代表作。

战前日本的越南史地研究,重点放在中越关系领域。越南古称安南,自汉武帝开发百越以来就一直与中国保持着密切的联系。与朝鲜、日本相比,越南与中国的政治关系更为密切,而元朝、明朝同越南之间的战和关系最为频繁,并保留了丰富的史料。山本达郎正是从这一出发点着手,参阅了大量中国史料的同时,还借鉴了大量越南史料,而且彻底地调查、比较了近代各国的研究成果。在篇首的序言中,山本就开宗明义指出选取元、明两代的越南史作为研究对象的初衷。

“之所以首先从安南与元、明两个朝代的关系进行研究,是由于该时期的史料较为丰富,通过对一些详细史实的研究,可谓为研究前朝的史实打下坚实的基础……因此,无论研究中国统治下的安南历史,还是研究安南独立后的李朝和陈朝等朝代的史实,如能首先阐明元明两代中国征伐安南的情况,上述研究就会变得相对容易。”[1]1

由此可知,山本着手对越南史地进行研究时,已经不再仅依靠中国方面记载,而是想从越南史料同中国史料的对比、互证中,找到越南史地研究的突破口。在第一编中,山本参照对比了《元史》、《经世大典序录》、《安南志略》、《大越史记全书》、《大越通史》、《越峤书》等史料记载。而第二编中,山本采用、对比了更为广泛的原始史料,中国史料有《明史》、《皇明实录》、《皇明四夷考》、《平定交南录》、《越峤书》、《抑斋集》等,而越南史料则有《大越史记全书》、《大越史记》、《大越通史》、《安南志原》、《蓝山实录》、《大南一统志》等。但是,山本并不是盲目地采用双方的史料记载,他在序言中就指明了选用资料的原则:

“在史料的选用上,笔者并没有使用作为安南正史的《越史通鉴纲目》,也甚少使用《大越史记》。笔者之所以大量引用《大越史记全书》,是由于该书较好收录了古代记事。关于历史上的地名,本书则专门参照使用了《大南一统志》、《钦定越史通鉴纲目》的注释及《同庆地理志》中的地名。”[1]4-5

由此可知,他是有目的地鉴别史料的价值,《安南史研究》正是在如此厚实的资料基础之上旁征博引、精细考证的。除了运用近代西洋的实证主义方法外,山本还继承了中国史的研究传统,《安南史研究》虽然以中越关系为主轴,同时也对中越两国的正史、实录进行了辨伪,而且对越南当时的人物、纪年、府县、山川、河渠、边防、官职、军政进行了分析,这与清代《四库全书》史部目录的研究对象,十分吻合。它是日本学者研究中越关系史的经典之作,也代表了战前日本学界研究越南史地的高峰。

二、《安南史研究》的内容与特色

《安南史研究》出版于1950年,但其中大部分内容的写作始于二战以前,其书稿基本完成于二战期间。全书由“序编、关于陈朝诸王名号的研究”、“第一编、元的安南征伐”、“第二编、明的安南征伐”三部分组成[2]。

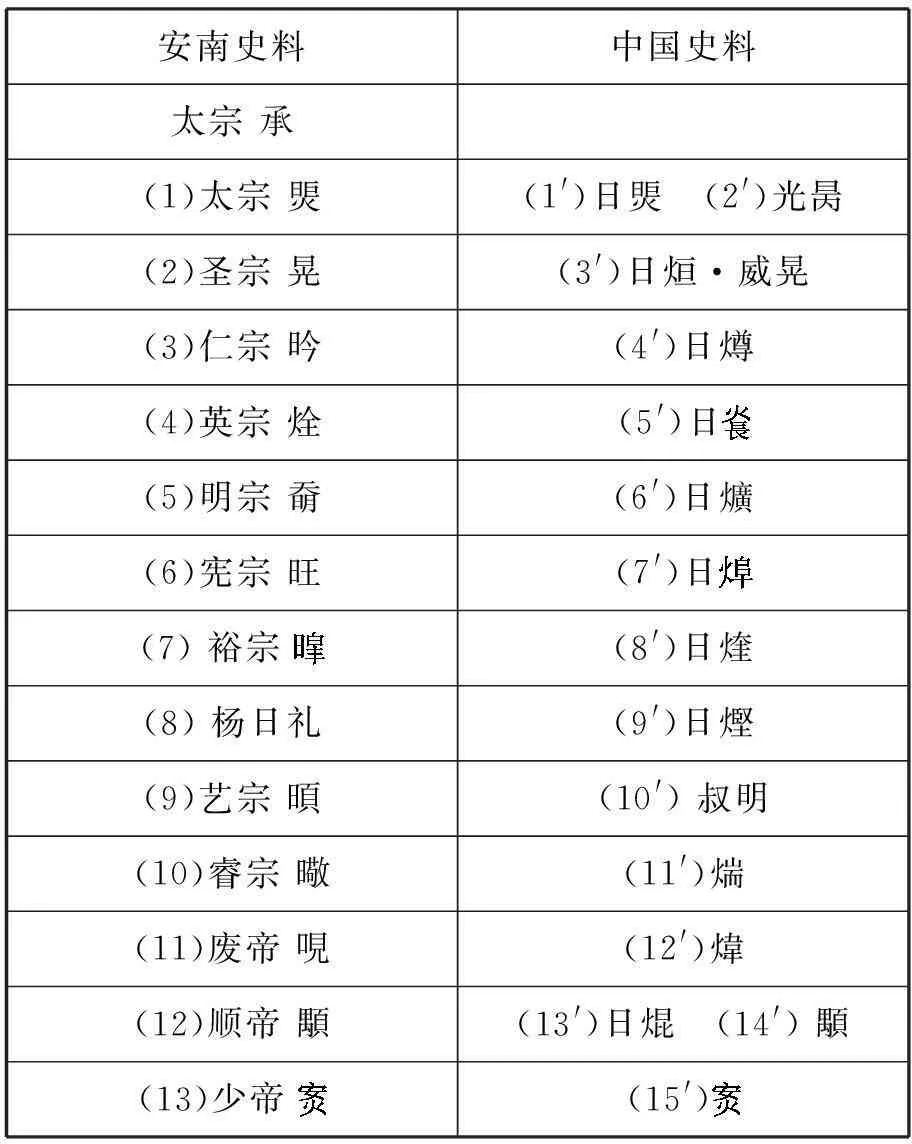

序编置于篇首,先从究明中国史料与越南史料二者对当时安南国王名称的记录出发,通过对比,找到二者时间、人物的对应。在探究安南诸国王的名称时,山本发现安南史料所记载的陈朝诸王,前后一共13人,而中国的史料记录却有15人,但是之前的学界也并未澄清,认为必须对上述相互矛盾的记录进行整理分析。他还认为,在对中越双方的政治交涉进行考察时,必须弄清当时的统治者到底是谁,这是展开分析最为基础的第一步。因此,他将中越史料进行反复对比,得出了如下的对应(见表1)[1]31。

表1 中越史料关于安南国王名称的记录

序编还对宋朝周密所撰《齐东野语》中“安南国王陈日照本福州长乐乐邑人”的说法进行了辨析,陈日照即为太宗煚。而针对《元史》将日煚先后记录为两代国王,山本分析指出,因为当时安南与南宋和蒙元都有往来,日煚之前接受南宋册封,其后才接受元的册封,为了在史书上突出强调元的册封关系,因此在日煚之后加上了“光昺”[1]30。正是采取了实证研究对比的方法,证明了陈朝统治者隐藏实名同中国王朝缔结朝贡、册封这一惯例。

第一编阐述了元世祖忽必烈经营南海的整体情况,山本指明元对陈朝的政策乃是以占城为据点,支配南海整体大战略中的一环,进而阐明了元朝与陈朝的外交及元朝出兵的详细经过。相对于“不知晓实地仅使用中国文献来研究”的学者,山本对陈朝方面动向进行了详细解明,并对比中、越史料,加以正确的地理考证,实现了前者难以达到的精度。例如,在对元宪宗七年元军讨伐安南情况进行分析的时候,山本就根据多方面的史料进行了判断,他先援引《元史》原文,“兀良合台入交趾,为久驻计,军令严肃秋毫无犯,越七日,日煚请内附,于是置酒大赏军士,还军押赤城……”[3]接着他又根据《马可波罗行纪》中将云南府(昆明)地方的城市称呼为Yachi,推断兀良合台退军所至的押赤城(Ya-chih)指的就是昆明。他还用语言学的知识来进行辅证,指出《华夷译语》“百夷馆杂字”条中将云南(昆明)称为猛车(mong-chie),而羌族也称昆明为mungchi(即chi町)。但山本并不满足于大致方位,他参考夏光南的《元代云南史地丛考》,指出押赤城是而今昆明城中在明代之前所筑的部分,即面对滇池的古城[1]56。

而《安南史研究》秉承了日本东洋史学者注重细节研究的传统同时,还用宏观的视野对元宪宗、元世祖出兵安南的军事行动及安南的抵抗进行了总结。山本认为,通观元代征伐安南的活动,总共达到了四次。第一次发生于元宪宗蒙哥时期,以讨伐南宋为目的。后面的三次发生于元世祖忽必烈时期,主要是为了经营南海征伐占城而引发的。忽必烈起初并不以讨伐安南为目的,由于攻取占城途中遇到阻拦,要求安南配合,因安南反抗而致使失败之后,元朝的讨伐目标由占城转向了安南。元世祖为讨伐安南作充分准备,将占城行省合并入荆湖行省,虽然其间行省的名称换了种种,但这些都是“荆湖占城行省”的别称,都是为元世祖经营南海战略而服务。元世祖三度举兵,在他第三次准备出兵过程中因病去世,之后,则因为元朝自身的矛盾尖锐,无力顾及远征,再没有出兵安南的举措[1]201-210。

通过细致分析与宏观归纳的方式,《安南史研究》总结了元宪宗、元世祖征伐安南的不同原因,突出地强调了元朝在征伐过程中设立行省的这一特色,并简要地对元朝征伐失败进行了分析,这为后来学者详细地了解元代中越关系和越南史地起到开创性的作用。

第二编重点阐述明朝永乐帝的对越政策、对越出兵、明朝经营越南的实情及黎利等人的抗明斗争。它同样做到了细致和全面,尤其是对明朝设置府州县的考证,现在也仍成为探究越南各地方历史沿革的基础。在第二编中,除了对比分析中、越两国的原始资料之外,还参考了当时的许多法、英、日、中文献与综述,十分注重辨别真伪。例如,在分析洪熙元年安南黎利势力反抗明军的情况时,他首先援引了《大越史记全书》的记载:

“春正月,帝(黎利)引兵至义安士油县多雷乡,老少争持牛酒迎劳曰,不图今日复观故国威仪。玉麻州有琴贵,以兵八千余人、象十余只来归顺,帝令诸将曰,民苦于虐政久矣,凡所至州县,秋毫无犯,非伪官之牛谷,虽甚饥困,不得滥取……所至州县皆望风归附,相与并力,围又安城,贼坚壁,不敢复出……”[1]681

再比较《大越通史》,也有大略相同的记事。接着对比《蓝山实录》的记事,发现其记载与上述《大越史记全书》存在甚多差异,有以下并不符合事实的长篇记载:

“(黎利)帝梦见神人,谓曰,乞将军一妾,请护将军击得吴贼,以成帝业。明日帝召诸妾问曰,我夜梦神乞一妾护我功,谁肯捐身为神妾,我得天下当传位其子,无戏言矣……方战,贼将沐晟、李彬等见东南狂风来,飞沙走石飒至明军……帝乘劳长驱,而明兵已无一人矣,于是又安悉为我有……”[1]682

山本判断《蓝山实录》中所载率领明军的沐晟、李彬等将领在当时早已经过世,这里的记载完全属于虚构。《蓝山实录》所记载的神人通婚而得到神助,也属于传说,其创作也完全缺乏对洪熙元年明军情势的了解,因此就肆意地将明军将帅中有名的沐晟、李彬等名字套用而记载下来。进而他得出结论,《蓝山实录》的记载有误,应该遵循《大越史记全书》。

从上述的分析也可以看到,山本对具体时间、事件的考证十分精细,秉承了实证主义原则,这即便在当时引领越南史研究的法国学界,也尚未达到如此水平。在细致分析了明与安南的战和关系之后,山本也从宏观的视角出发,总结了明朝未能像汉、唐那样长久统治安南的主要原因。

第一,虽然明朝的出兵安南在东洋史上属罕见,其规模甚至大于汉、唐时代,但与此同时,明代时期的安南及南中国地区,相比汉、唐时代,其开发程度已经十分巨大,向安南进军已经比之前更为困难。第二,五代时期之后,安南人便摆脱了汉民族的支配,建立独立的国家,到了明朝支配安南阶段,先后兴起了反抗的陈简定、陈季扩势力以及将明军驱逐出境的黎利势力。第三,尽管明朝当时的国力已经达到鼎盛,但它强制推行文化融合政策,派遣的官吏素质十分低下,无法将安南纳入正常的统治体制之内。第四,经过了南宋、元、明的征伐,安南人的民族主义兴起,对抗中国的意识日益增强。他认为明朝对于安南的政策自永乐帝死后就逐渐走向消极和失败,这说明了征伐、经营安南不过是一朝天子的个人事业[1]766-767。

山本对安南与明朝的研究,以及明朝为什么会最终失败,进行了较为透彻的分析,他认为安南对抗中国的自我意识以及安南自身开发程度的提高在其中起到了关键作用。但是,在对元、明两朝的中越关系梳理过程中,山本刻意地将越南摆脱中国作为分析论述的重点,有意疏略了元、明两朝中国对于越南经济、文化所起到的积极作用。在突出安南“独立性”与“自主性”的文脉中,我们能够一窥山本学术研究背后对时局的考量,《安南史研究》的学术研究背后也透出与当时日本“南进”政策的联系。

三、《安南史研究》与“南进”政策的关系

虽然《安南史研究》正文中几乎没有提及时局与日本经营东南亚的任何主张,但是通过对序文、研究对象、研究的着眼点及侧重点的分析,可以看出是响应当时日本帝国“南进”政策所作。

“南进”政策是日本帝国主义的一种侵略扩张政策,主张侵华后向东南亚扩张。早在16~17世纪,日本和南洋诸国的贸易外交往来就逐渐频繁,有学者甚至将这一阶段称为“日本开发南方的序曲”。到了幕末,佐藤信渊、吉田松阴等人在阐述海防之策时,也强调了对于东南亚地区的开发。在明治时期,日本逐渐重视对越南的史地考察,并涌现出引田利章、曾根俊虎等学者,他们分别当时就奉职于总理府的陆军参谋本部和海军部门。引田所著《安南史》、《安南史附图》、《安南全图》、《法安关系史》等著述都由陆军文库出版,曾根的《法越交兵记》、《法安关系始末》,也是“大东合邦论”*“大亚细亚主义”理论的渊源,最早可以追溯到19世纪90年代樽井藤吉的《大东合邦论》。著者认为清廷的腐败和朝鲜的无能招致西洋列强的欺侮,而清廷将越南拱手让给法国,使法国人得以利用越南与东方同种各国为敌,清廷没有对缅甸采取怀柔措施,导致缅甸被英国占领。面对欧洲列强对亚洲的渗透和侵略,日本应当与中国“合纵”,应当与朝鲜“合邦”,以日本为盟主建立新的国家“大东”,进而实现对东亚、东南亚民族的解放起引导作用。后来的“兴亚论”、“大亚细亚主义”、“大东亚共荣圈”之类的理论主张,都与“大东合邦论”有着密切的关系。的基调下创作而成。明治时代对于越南的史地研究,已经明显地体现出情报搜集和军事效能等意图[4]。第一次世界大战前后,日本在东南亚的经济获利大幅提升,奠定了南进的基础。直至日本发动全面侵华战争,为了获得资源和扭转不利战局,而向东南亚进军,正式确立了南进政策,以便独霸西南太平洋地区。《安南史研究》序言末就谈到:“有关本书此次出版的内容,大部分是笔者在1939年提交给东方文化学院的研究报告,并在此基础上进行了若干补充和改进……”[1]3可见,山本之所以选择元、明两代作为研究对象,是想通过总结中国征伐、统治越南的经验教训,来为日本南进东南亚提供参考。

首先,选题本身就具有倾向性,专门选取越南摆脱中国支配的元、明两朝。而通过史地调查熟习地形、水文,也可以间接地为日本进军越南提供历史依据。在序言中,山本就明确地表明越南曾一千多年都处于中国的支配之下,选择研究元、明两朝,也在于考察越南摆脱中国支配而逐渐独立的具体过程。如下所述:

“安南人自汉武帝征伐安南以来,一千余年臣服于中国。即便在安南成为独立国家之后,它也数次受到了中国各王朝出兵征伐的威胁……与宋朝、清朝对安南的出兵相比,元朝和明朝征伐安南的规模更为庞大,并保留了丰富的史料……因此,无论研究中国统治下的安南历史,还是研究安南独立后的李朝和陈朝等朝代的史实,如能首先阐明元明两代征伐安南的情况,上述研究就会变得相对容易。”[1]1-2

山本达郎倾向于分析论证安南的“脱中国化”,从安南独立的历史性依据与中国征伐、经营安南的失败两个方面,来论证越南渐离中国的宗藩关系,进而为日本提供“解放东南亚”的历史依据。

例如,在叙述安南不接受元朝册封的过程时,山本达郎提到了元使者桀骜的态度和元世祖的高压政策,最终导致安南国王表面接受而背地反抗。1276年,元朝廷派柴椿出使安南,柴椿对安南采取了十分强硬的态度,提出“汝若弗朝,则修尔城整尔军以待我师。”山本进而指出,柴椿对安南所采取的高压政策是元朝对安南政策的缩影。这致使从1276年到1278年,日烜都没有直接上朝面对元朝皇帝,但为了维持与元的关系,却一直向元进贡。而到了1279年,元朝以日烜疾病不朝为由,册封其叔父陈遣爱为安南国王,并设立“安南宣慰司”,山本认为这更积极地加强了对安南的控制,而日烜对于元朝册封其叔父则全然不予理睬,最终导致元朝远征安南[1]86-94。

而在分析明成祖时期与安南关系时,山本也将安南摆脱永乐帝的册封关系,作为论述的重点。山本指出,尽管明朝册封了胡氏政权,但到了永乐二年(1404年),双方的关系则进一步恶化,最终致使永乐帝发兵的原因,主要在于明朝廷和安南地方势力关于谁掌权和谁拥有名分持不同的态度。随着明朝廷要求胡氏父子尊立陈天平为安南国王,起初还是极力避免战争的胡氏父子逐渐不能容忍,也决定与明一战。这便是明代征伐安南和之后安南摆脱明朝控制的源头[1]333-334。

古代中国与越南之间属于宗藩关系,虽然不同的历史时期,越南与中国中央王朝的关系有疏远和亲近之分,呈现出非对称性,但总体来说始终处于东亚朝贡体系*美国弗吉尼亚大学教授布兰德利·沃马克在《非对称性与中国的朝贡体系》(《国际政治科学》,2013年第1期)一文中,就列举了宋、元、明、清时期中国与越南的关系,进而得出越南在西方没有入侵亚洲之前依然是朝贡体系中的重要一员。。而山本达郎则突出地强调西洋侵入亚洲之前越南摆脱中国支配的种种“努力”,拘泥于细节,从个别事实来夸大古代越南的“脱中国化”,其所分析的内容也并非元、明时期中越关系的全部,而是故意侧重于元明与安南的战争,这是为了降低、削弱中国对于东南亚的正面影响。这与战前日本的“亚细亚主义”、“解放亚洲”思潮在某种程度上保持了一致。

第二,在分析论证过程中,山本将笔墨倾注于元、明征伐安南的过程与策略,尤其对元代设立的行省,明两朝的进军线路及沿途地名,为向越南进军和经营越南提供参考依据。

在分析元朝向安南进军时,山本特别强调了元世祖设立行省的这一手段。1281年,元世祖新设“占城行省”,命唆都等人于占城行省任职,并计划于1282年征讨其他南海诸国。而著者通过《世祖本纪》的至元十八年条记“唆都征占城”,分析元世祖已经有出兵占城的打算,而这次出兵的目的还不是为了平定占领占城,而是通过武力威慑,来让占城和更远的南海诸国主动归顺元朝。他指出忽必烈新设“占城行省”的目的主要有两个:第一,以占城为据点,通过经营占城,来让更多的南洋诸国臣服于元。第二,由于占城地处南海航线的要冲,从中国到暹罗湾、马来半岛、印度洋等地,都要经过占城,忽必烈想通过控制南海交通的要冲,进而来统治南海诸国。但是,山本又强调,《世祖本纪》至元十八年条中所提到的“征”,并不是“征服”的意思,而是向占城派遣官员赴任。而十月条中的“立行中书省占城”,不是当时就在占城设立了行中书省,而只是将一些人员任命为与占城相关的官吏[1]104-106。对元设立行省的目的、手段进行了细致分析,也是为日本的东南亚经营提供些许历史参考。

在第二编中,山本用大量篇幅反复对比中国、越南正史,并从个人的日记中找出佐证,进而发现《明史》所记载的明军遣送陈天平的线路,与黄福《安南水程日记》的路径是一致的。《皇明实录》中的鸡陵,就是《水程日记》中的鸡陵堡,而明军大致的路线是:坡磊关—丘温堡—隘留关—鸡陵堡—隘笼关—芹站堡—昌江堡—市桥堡[1]338-341。山本如此细致地考察分析,也是想通过文献地调查来探明从中国大陆向越南进军的历史路线,为二战期间日本打通大陆交通线之后向东南亚进军提供史地参考。

结论

《安南史研究》既继承了近代之前汉学研究重视中国史料文献的传统,围绕越南与中国的战和关系展开论述,又发挥了近代东洋史学科强调实证、辨伪、多重证据的优势,在反复对比中国、越南正史基础上,参照当时私人的日记、游记、墓碑、书信等资料,借鉴各国的研究成果,对元、明两朝越南与中国的关系进行了梳理分析。它纠正了中国、安南史料在一些人物、地名、时间、事件上记载的谬误,这对更为准确地了解当时越南的水文、地理、历法起到重要的作用,也较为客观地反映了元、明两朝的中越关系。

《安南史研究》出版之后,不仅在日本学界引起了高度关注,于1952年获得了“日本学士院奖”,也对越南史学界提供了重要参考。何文晋、范氏心的《抵抗13世纪蒙古侵略的抗战》是越南史学界成就最高的著述,它也谈到特别重视《安南史研究》。大阪大学文学院研究科教授桃木至郎也强调:“尽管现在关于元朝、明朝的政治、军事,陈朝的国家结构等领域的新理解已经普及,中国也发现了各种新史料,关于元、明与越南关系的课题,我们能够期待新的综合研究。但是,这种研究也必须建立在彻底阅读了《安南史研究》、《抵抗13世纪的蒙古侵略的抗战》等古典著作基础之上。”[5]由此可知,《安南史研究》在整个东南亚史学界的影响力。

然而,不容否认的是,《安南史研究》也为了迎合日本侵略扩张的时局而进行了倾斜。在选取研究对象、分析重点及着眼点上,都与日本的“南进”策略在某种程度上达成了一致,透过其文本,可以找到近代日本侵略政策与学术研究之间的微妙联系。

[参 考 文 献]

[1] 山本達郎.安南史研究[M].山川出版社,1950.

[2] 山本達郎.べトナム中国関係史[M].山川出版社,1975:2-3.

[3] 宋濂,等.元史(卷一二一)[M].中华书局,1976:2981.

[4] 佐藤茂教.引田利章の経歴紹介と曽根俊虎に関する若干の史料[J].慶応大学:史学,1972(9):89-90.

[5] 桃木至郎,安南史研究の価値[C]//云南大学东南亚研究学术研讨会会议论文集,2013(8):155.

[责任编辑:郭冬梅]

The Review of Modern Japan’s History Research on Vietnam:Centering onHistoryofAnnam

QU Liang1BI Shi-hong2

(1.Department of History,Xiangtan University,Xiangtan,Hunan,411105;

2.School of International Studies,Yunnan University,Kunming,Yunnan,650091)

Abstract:History of Annam is the most representative work of modern Japan’s research on Vietnam history,based on the comparation between original Chinese and Vietnamese historical data. It also refer to numbers of previous research data from the whole world. It analyzes the relationship between Vietnam and the Yuan and Ming dynasties,demonstrate elaborately the march route,the origin and position of settled province and county,pointing out that climate discomfort,combat route deviation,tenacious struggle dispatch errors and Vietnamese generals local forces ultimately lead to failure.However,it deliberately analyzes the Tran and Le dynasties get rid of the control from China,emphasizing the ancient Vietnamese independence,intentionally ignore the positive role played by Yuan and Ming dynasties for Vietnam’s economy and culture. From the writing background,objects and analytic focus,we can conclude that it has catered to fighting south policies of Japan.

Key words:modern Japan;Vietnam history;History of Annam;China-Vietnam relations

[文献标识码]A

[文章编号]1674-6201(2015)02-0032-07

[中图分类号]K313.4

[作者简介]瞿亮(1983-),男,湘潭大学历史系讲师,历史学博士。毕世鸿(1973-),男,云南大学国际关系研究院东南亚研究所教授,历史学博士。

[基金项目]2013年度云南省哲学社会科学规划项目(编号:XKJS201311)。

[收稿日期]2015-05-12