五宫煤矿区两大环境地质因素及其控制条件

2015-12-17王玲

王 玲

(山东省煤田地质局第五勘探队,山东泰安271000)

五宫煤矿区两大环境地质因素及其控制条件

王 玲*

(山东省煤田地质局第五勘探队,山东泰安271000)

为认识五宫煤矿两大环境地质因素,分析了瓦斯和煤层自燃的发育特征,探讨了控制两大环境地质因素的地质条件。研究表明,研究区煤层厚度大、层数多、瓦斯含量较高。煤层为特低硫—中硫煤,挥发分属中高—特高,自燃发火煤层和容易自燃发火煤层占85%以上。构造运动控制了煤层的2次生气过程,产生了大量瓦斯,伴生的逆断层阻隔了瓦斯的逸散,使得煤层瓦斯含量较高。地层倾角较大,出露较好,且伴生的大量裂隙系统提供了氧气通道,促进了煤自燃的发生。煤中顺层向下流动的水阻隔了瓦斯的顺层向上运移,对瓦斯起到有效的封存。水对煤体自燃的初始阶段起到促进作用,随水分蒸发减少,煤低温氧化热量无法逸散,同时煤层暴露较好,夏季炎热,光照充足,煤体热量易聚集,加之氧气供给相对丰富,自燃较易发生。

五宫煤矿;环境地质因素;瓦斯;煤层自燃;水文地质条件

近年来,随着化石能源的不断开采利用,与之伴随的环境问题日益突出,国家十二五规划中也把环境保护问题当做一项重要议题。新疆地区煤炭资源丰富,预测储量2.19×1012t,占全国预测储量的40%以上,煤炭的开采利用对于新疆地区的经济发展起着重要的支撑作用。然而,煤炭开采过程中伴随的环境问题也较为突出,其中最重要的两大环境地质因素为瓦斯和煤层自燃形成的火烧区[1]。新疆地区煤层以侏罗纪煤层为主,煤层层数多,厚度也一般较大,且在一些构造复杂区瓦斯含量较大,最大可达20m3/t以上。无论是井下开采还是露天开采,瓦斯涌出风险较大,为瓦斯安全事故的发生提供了可能的条件。处于地表的煤层露头由于易氧化,燃点低,容易发生煤层自燃。这两大环境地质因素不仅严重制约煤矿的安全开采,同时也造成了相当规模的资源浪费。因此,深入分析煤矿开采过程中的环境地质因素,研究影响其存在的控制条件显得尤为重要和紧迫。

五宫煤矿煤层层数多、厚度大、瓦斯含量高;且地表煤层自燃较严重,火烧区面积大。深入研究两大因素的发育特征及其控制因素对下一步指导煤矿的灭火工作及安全生产具体重要的现实意义。

1 地质概况

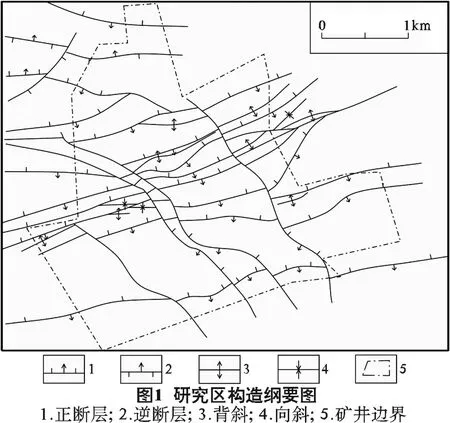

五宫煤矿位于新疆昌吉州阜康市南部约15km处,行政区划属阜康市管辖。构造区划属北天山博格达山前断褶带,位于博格达复背斜弧形推覆体北侧。总体构造特征以东西向的线性构造为主,主要由单斜构造和逆断层组成。高角度的逆断层将井田切割成多个小的构造单元,局部发育较多小型褶皱构造(图1)。

图1 研究区构造纲要图

研究区地层属北天山地层分区吉木萨尔地层小区,地层倾角一般大于45°,地表出露较好。侏罗系下统八道湾组为主要含煤地层,厚674.80~1001.55m,平均厚度819.08m,共计含煤46层(组),含煤系数19.87%,平均总厚163.82m,其中,可采煤层23层(组),煤级主要为气煤、肥煤,局部为焦煤。

2 研究区两大环境地质因素

2.1 瓦斯

研究区目前开采标高+763m水平,位于瓦斯风氧化带以下。根据历年瓦斯等级鉴定结果,矿井均被鉴定为高瓦斯矿井。根据以往测得瓦斯含量数据,各煤层瓦斯含量一般均较大,23层(组)煤中有20层(组)瓦斯含量大于10m3/t,一般介于5.41~19.58m3/t,最大可达21.38m3/t。瓦斯压力介于0.75~1.25MPa,工作面绝对量瓦斯涌出量一般大于12.00m3/min,八道湾组二段煤层最大可达41.63m3/min。本井田有21层(组)煤达到煤层气估算指标,其推断的煤层气总资源量为32.952×108m3,具有较大的资源储量和经济利用价值。而目前井下抽放的瓦斯均未得到有效利用,全部被排入大气,是研究区最大的环境地质因素。

2.2 煤层自燃

研究区地层倾角较大,局部近于直立。煤层地表出露较好,且仅在研究区北部有第四系覆盖,煤层自燃现象普遍存在。研究区煤层自燃后形成的火烧区共计9个,主要分布在研究区中部,面积约2.37km2,占研究区面积达27.75%。其中,仍有3个活火烧区仍在燃烧。根据钻孔揭露及电法、磁法解译结果,煤层自燃深度平均在92.13m,最深达230.84m(图1)。

煤层自燃一方面造成资源的极大浪费,且煤中硫分转化为二氧化硫,形成有害气体直接排入大气;另一方面,自燃后形成了较大的地层空洞,同时上覆地层岩石受热烘烤,力学性质下降,严重危害矿井的安全生产。

3 控制作用研究

笔者前期对研究区做了大量的地质工作,包括现场踏勘、钻探、电法磁法测量、化验测试等,通过综合研究认为,控制研究区瓦斯和煤层自燃的因素主要为煤层、地质构造、水文地质条件及地形地貌。

3.1 煤层发育特征的控制

煤层在地质历史时期中受热演化作用形成瓦斯,是瓦斯地质问题的根源;同时,煤的物理化学性质又为自燃创造了物质条件[2]。大量研究表明,煤层厚度越大,煤层越破碎,瓦斯含量和瓦斯压力一般也越大;煤中挥发份越高,含硫越多,则煤越易自燃。煤中硫分往往是煤层自燃的强烈催化剂[3]。

研究区侏罗系八道湾组二段和三段煤层层(组)数最多,厚度最大,一般介于1.63~13.21m,最大可达30.86m。与之相应的瓦斯含量一般介于5.41~19.58m3/t,最大可达23.36m3/t。而煤层厚度相对较小的八道湾组一段和四段煤层瓦斯含量一般在10m3/t以下(表1)。

表1 研究区煤层厚度与瓦斯含量表

研究区发生自燃的煤层硫分含量介于0.28~1.75%,为特低硫—中硫煤。挥发分均大于30.43%,属中高—特高挥发分煤。煤层自燃倾向性实验表明,自燃发火煤层和容易自燃发火煤层占85%以上。

3.2 地质构造的控制

地质构造对瓦斯和煤层自燃的控制表现在2个方面:一是控制了沉积有机质的形成环境和有机质的类型,沉积有机质形成后,受地壳沉降埋藏影响,有机质发生变质作用形成不同煤级的煤层,同时伴随大量甲烷的形成。形成的甲烷除大部分逸散外,部分储存在煤层和围岩孔裂隙中[4]。二是构造运动形成的各种构造形态控制了煤层及瓦斯的现今赋存特征。在不同构造部位,煤层及瓦斯的赋存特征不同。构造运动的抬升使得煤层出露地表,发生氧化剥蚀,进而造成煤层自燃的发生。褶皱核部一般裂隙较发育,瓦斯容易逸散,瓦斯含量一般小于两翼。而逆断层对煤中瓦斯运移有很好的封堵作用,使得煤中瓦斯得到很好的保存;与之相反,正断层为张性断裂,裂隙连通性较好,有利于瓦斯的逸散[5]。统计分析表明,我国大部分断层发育的煤矿区,逆断层发育区常伴随高瓦斯矿井或高瓦斯区的存在,而正断层发育区常伴随低瓦斯矿井或低瓦斯区的分布。

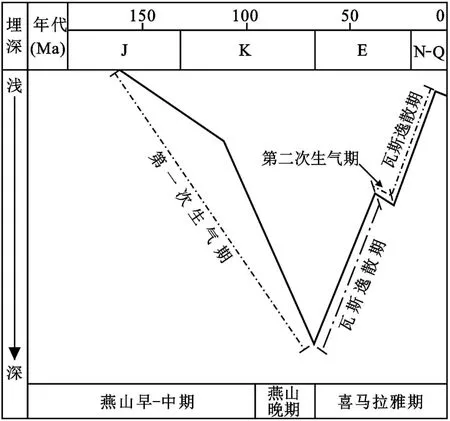

研究区八道湾组为河流—湖泊相沉积产物,聚煤环境较好,沉积稳定,煤层总厚度较大,聚煤作用为瓦斯的生成提供了较好的物质基础。沉积有机质形成后,受燕山期和喜马拉雅期两期构造应力场的作用,煤层经历了沉降—抬升—沉降—抬升的演化过程,有机质经历了2次生气作用(图2),镜质组反射率Ro达1.08%。与此同时,大量发育的逆断层阻隔了煤中瓦斯的逸散,使得煤层瓦斯含量较高。

图2 研究区主煤层埋藏—生气史

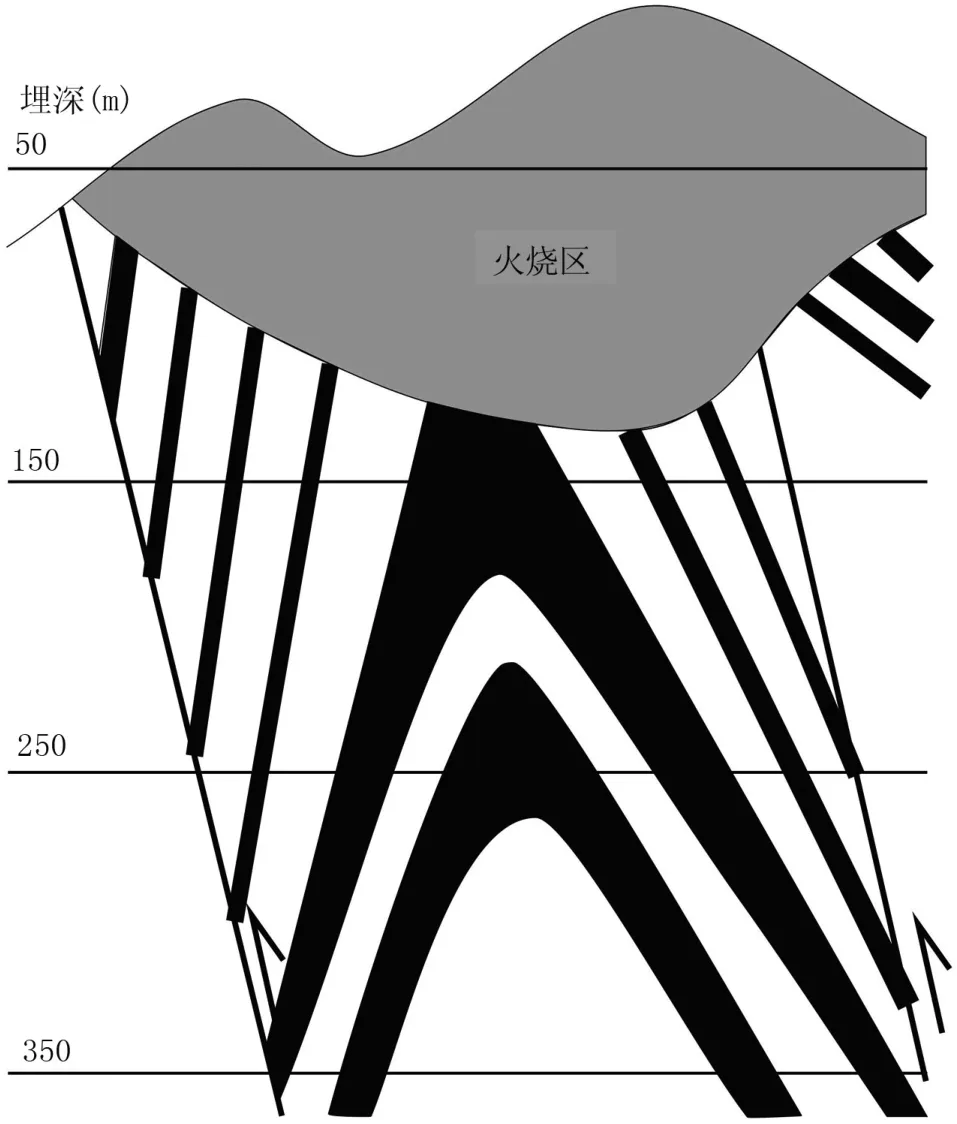

研究区构造区划属北天山博格达山前断褶带,喜山期强烈的构造挤压使得研究区形成了大量的高角度逆断层和紧闭褶皱。煤层产状一般大于45°,在研究区中部及南部地层近于直立,含煤地层几乎均出露地表,为煤层氧化自燃提供了有利条件。同时,构造运动使得含煤地层形成了大量的裂隙系统,而裂隙是沟通煤层与氧气的直接通道,促进了煤层自燃的发生。如图3所示,向斜核部煤层自燃最严重,火烧深度最大,达近100m。核部位置一方面煤层厚度大,下伏2层煤层厚度均在5.0m以上,而两翼一般是1.0m以下的相对薄的煤层;另一方面张性裂隙发育,氧气供应充足,这些都为煤层自燃提供了有利的地质条件。

3.3 水文地质条件的控制

瓦斯主要以吸附态赋存在煤的孔隙中,部分游离在煤层及围岩裂隙中。地下水系统既可以为瓦斯的封存和富集提供天然屏障,又可溶解瓦斯,使瓦斯随水的径流发生逸散。研究表明,水文地质条件对瓦斯的控制可概括为3个特征:①水力运移逸散作用;②水力封堵作用;③水力封闭作用。其中,第一种作用导致瓦斯的运移、散失,后2种作用有利于瓦斯的保存、富集[6]。

煤层自燃与水有重要的联系,大量研究表明,水对煤自燃既有促进也有抑制作用[7]。促进作用表现在煤自燃开始阶段,水对煤的氧化有着重要的催化作用。煤体孔隙较发育,具有较大的比表面积,水分在润湿煤的过程中,水分与煤体内表面相互作用并释放出一定量的润湿热,增加煤体温度,从而促进煤自燃初期的氧化。抑制作用表现在:煤体中存在2种形态的水分,一种是孔裂隙水分,另一种是化学水分(氧化基团氢键)。研究表明,在足够高的水分含量条件下,孔裂隙水的蒸汽压力将有效阻止空气中的氧分子与煤体接触,进而阻止煤的氧化自燃[8]。

研究区地下水主要受大气降水和高山融雪补给,水沿地表露头顺层向下流动,而煤中瓦斯运移方向为顺层向上运移,地下水的补给有效封存了煤中的瓦斯。同时,由于研究区逆断层较发育,断层一般不导水,瓦斯无法随地下水活动运移逸散,煤中瓦斯得到很好的保存。

研究区气候属北温带大陆性干旱—半干旱气候。夏季炎热,冬季寒冷,昼夜温差大。7月份最高气温可达35.3℃,多年平均降水量251.59mm,蒸发量大,约为降水量的5倍,为1659.4mm。如前文所述,水对煤体自燃的初始阶段起到促进作用,随着水分的蒸发减少,煤体低温氧化释放的热量无法逸散,而水的蒸发使得煤中孔裂隙有更多的空间富集氧气,为煤自燃提供了较好的地质条件。

图3 研究区背斜构造区煤层自燃特征图

3.4 地形地貌的控制

地形地貌及气候特征也是影响煤体自燃的重要方面[9],在山间低洼处,大气降水和地表水系容易聚集,对低洼露头区的自燃起到很好的抑制作用。同时,在周围有较高的山丘或陡崖的遮挡条件下,日照对煤的影响相对较弱。而在山丘地区,处于山顶或山腰处的煤层,一方面水分缺乏,另一方面,露头周边没有大的高山或陡壁遮挡,阳光直接照射在煤体上,促进了煤体温度的升高,进而加速了煤的自燃。

研究区最高海拔+1255.30m,最低海拔+817m,山体陡峭,地表水系不发达,且第四系覆盖较差,这些区域煤层暴露较好,夏季炎热,光照充足,煤体热量容易聚集,加之氧气供给相对丰富,自燃较易发生。

4 结论

通过对研究区两大环境地质因素的研究,得出控制瓦斯和煤自燃的主要地质条件包括煤层、地质构造、水文地质条件及地形地貌。具体表现在:

(1)研究区煤层厚度大、层数多,瓦斯含量以含煤层最厚的八道湾组二段和三段最高。发生自燃的煤层为特低硫—中硫煤,挥发分属中高—特高挥发分煤,自燃发火煤层和容易自燃发火煤层占85%以上。

(2)构造运动控制了煤层的2次生气过程,大量发育的逆断层阻隔了煤中瓦斯的逸散,使得煤层瓦斯含量较高。地层受构造控制,地表出露较好,且伴生的大量裂隙系统提供了氧气通道,促进了煤层自燃的发生。

(3)煤层中顺层向下流动的水阻隔了瓦斯的顺层向上运移,对瓦斯起到有效的封存。水对煤体自燃的初始阶段起到促进作用,随水分蒸发减少,煤低温氧化热量无法逸散,加之孔裂隙富集更多氧气,为自燃提供了较好的地质条件。

(4)研究区山体陡峭,煤层暴露较好,夏季炎热,光照充足,煤体热量容易聚集,加之氧气供给相对丰富,自燃较易发生。

[1]张秀山.新疆煤田火烧区特征及其勘探灭火问题探讨[J].西北地质,2001,34(1):18-26.

[2]郭艾东.煤自燃阶段特征及采空区自燃区域变化规律研究[D].中国矿业大学(北京),2012.

[3]姬建虎,谢强燕,王长元.煤自燃内在影响因素分析[J].矿业安全与环保,2008,35(3):24-26.

[4] 李小明,彭格林,席先武.淮南煤田构造热演化特征与煤层气资源的初步研究[J].矿物学报,2002,22(1):85-90.

[5]庞贵智,庞贵振.梨树煤矿地质构造因素对瓦斯涌出的影响[J].煤炭技术,2005,24(2):50-51.

[6]王怀勐,朱炎铭,李伍,等.煤层气赋存的两大地质控制因素[J].煤炭学报,2011,36(7):1129-1134.

[7]梁晓瑜,王德明.水分对煤炭自燃的影响[J].辽宁工程技术大学学报,2003,22(4):472-474.

[8] Banerjel S C.Spontaneous Combustion of Coal and Mine Fires [M].A.A.Balkoma,Rotferdam,1985.

[9] 张秀山.新疆煤田火烧区特征及防治对策[J].新疆地质,2001,19(2):150-152.

P618.11

B

1004-5716(2015)09-0152-04

2015-07-28

王玲(1982-),女(汉族),新疆奎屯人,工程师,现从事水工环技术工作。