巴里坤土席中的浓郁乡情

2015-12-16田蓉红

田蓉红

巴里坤地处东天山北麓,高山雪水的滋养成就了巴里坤盆地“东疆粮仓”的美誉,而屯田历史和移民文化的交融,又让这里的饮食习俗不断推陈出新,为其烙上特有的标签。

巴里坤乡间的婚宴,俗称土席,是当地面食、肉食、菜食类饮食的一次高规格集中亮相。看似简单的原料,在蒸、煮、煎、炸、炒、烩多种烹饪技艺的操作下,点“食”成金,既满足了人的口腹需求,又呈现出一种多年沉淀积累形成的浓郁乡情。但凡感受过一次的人,都会为那特有的风味和热闹的氛围所折服。

巴里坤人热情实在,一家的婚宴往往是全村的喜事。婚宴大都选择在农闲时间举行,主人家可以从容准备,前来帮忙的人也腾得开时间。一场婚宴热闹与否,也是对主人威望高低和人缘好坏的检验。

一般来说,在“正席”开始的前三天,忙碌的序曲便拉开了。乡里乡亲遇到这样的喜事,都责无旁贷的搭手帮忙———幼年记忆中的场景往往是女人们带了自家的菜板和切刀赶去切菜;男人卸了大门上的门档拉去搭帐篷;年轻小伙负责搬来左邻右舍的桌子;小孩子们见缝插针帮忙提板凳;会泥活的人砌做菜烧茶用的马槽炉子;厨艺精的早早被安顿好负责掌勺炒菜;腿脚利索的往来穿梭端盘子上菜;嘴巧会说话的那就是业余“招待”;再加上一个运筹帷幄的“助东”坐镇指挥,一场婚宴便热热闹闹又不失条理地开始了。现在有了专门租赁伙食家具的地方,虽然不再有上述般的“兴师动众”,但大到杀牛宰羊,小到捡菜剥蒜,村里人还是个个分工明确,卷起袖子乐颠颠地忙。

婚宴的关键词是“吃好”。正席开始的前两天,吃的主食也不尽相同。第一天吃包子,自家地里长出的大白菜、莲花白、胡萝卜、白萝卜、土豆、大葱加上自家喂养的牛羊肉,剁出来的馅儿味道纯正又鲜美。白白胖胖的包子意味着生活圆圆满满,农家土灶上蒸出来的包子皮儿薄、馅儿足、够火候,有着外面餐饮店里做不出来的味道,不知不觉就引诱你吃到发撑。

第二天吃臊子面。因为碱面擀出来的面条柔韧细长,有着长长久久的寓意。在巴里坤户儿家(农户家),不论是老人过寿、小孩满月,还是春节团聚、嫁女娶媳等大大小小的喜事里,臊子面都不可或缺。吃臊子面,臊子汤烧的好不好是关键。在巴里坤当地,烧臊子汤还有个更形象的说法是“滚臊子”,一个“滚”字便立显那种热气腾腾、香气四溢的诱人场景。

臊子汤的做法很有讲究,把当地的羊肉、胡萝卜、白萝卜、野蘑菇以及豆腐、木耳等原材料切得细碎,用葱、姜、蒜、酱油煸炒出香味后,慢火熬出,最后放入香菜、胡椒粉调味儿,浇在劲道的面条之上,再搭配上自家腌制的野菜、蒜瓣、油泼辣子,立马喷香诱人。用巴里坤话说,那真是“一吃一个不言传”。

说起臊子面的来历,巴里坤还有一个广为流传的故事。据说曾有一位大户人家娶了一位聪明的媳妇,按照习俗,新婚后的第一天早上,新媳妇要摸黑走进厨房做饭。淘气的小姑子想考考嫂子的刀功,在嫂子擀好碱面之后,趁她不注意,偷偷在中间夹上一块薄布。谁知新媳妇不但利索的切好了面,还很快熬制了一种汤浇在面上。端上桌后,一家人吃得赞不绝口,小姑子情不自禁地说:“新嫂子做的‘嫂子面真好吃。”由此“嫂子面”的叫法便传开了,时间长了,慢慢演变成了“臊子面”。

第三天是娶媳妇嫁女儿的正日子,也是主人家“正席”上的菜品集中亮相的日子。生活在巴里坤的老一辈人都有记忆,当地民间婚宴曾有两种最高形式———“八大碗”和“九魁席”。

所谓“八大碗”是指一张八仙桌坐八个人,用清一色的大碗上四荤四素八道菜。所有菜品在选料、刀功、火候的掌握以及配料的选择上都颇有讲究,既营养丰富,又经济实惠、搭配合理,色、香、味、形俱佳。这大概源于清初到清末,巴里坤有大量的旗人进驻,其中满洲贵族为数不少,“八大碗”里有满汉全席的影子。

“九魁席”则源自回族的“九碗三行子”,宴席上的菜全部用九只大小一样的碗来盛。同时,九只碗要摆成每边三碗的正方形,这样,从东、南、西、北任意一个方向看都成三行。菜的摆放也自成规矩,一般先上四个角的“肉菜”,然后再放四个边的“门子”菜,而且“门子”菜花样和原料虽有区别,但形式要相同。如果东边是“羊肉丸子”,西边的菜则必须是“牛肉丸子”。

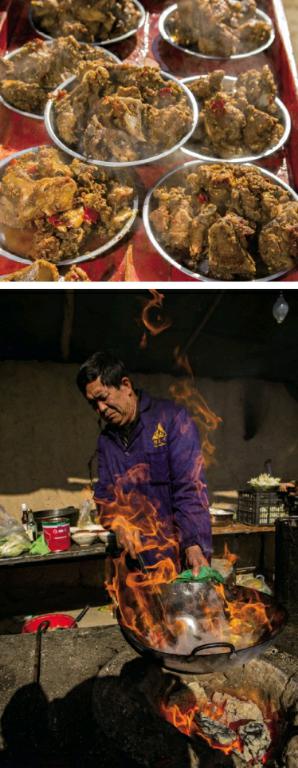

随着时代的演变,虽然一些菜品被逐渐取代,而且一桌菜的数量早已远远超越了“八大碗”“九魁席”的规格,但“羊肉烧条子”、“汆汤丸子”、“粉蒸肉”、“红烧鸡块”、“糖醋里脊”、“烧排骨”等特色大菜被保留了下来,依然是巴里坤乡间婚宴上的主角。

农户家庭院宽敞,在避风的角落用帐篷搭起一个临时的厨房,硕大的铁皮盆一字排开,掌勺的大师傅胸有成竹地做好各项准备工作。只待一阵鞭炮响过,出嫁的女儿离开或者娶来的媳妇进门,“助东”在院子里中气十足地喊一声“开席了”,便利落的手起勺扬,各种菜品依次出锅。

掌盘的年轻人托起盛满菜的大方盘,韵味悠长的高喊一句“油”,一边提醒周边的人小心避让,一边如鱼得水地在人群里穿梭,将各色菜肴平稳地送到餐桌上。负责做招待的年轻妇女腕间缠一条毛巾,手脚利索地下菜、斟茶。欢声笑语和着肉香、菜香在庭院中弥漫开来。

与在餐厅办一场婚宴相比,乡村土席更为热闹喜庆。这种喜庆更多地体现在操办过程中那浓浓的人情味儿。冲这一点,更多的巴里坤人固守传统,不厌其烦的操办土席,也在无形中延续着一种乡俗乡情。