生态足迹视角下的宜居城市建设——合肥的数据

2015-12-16杨承刚李晓兵汪妍妍

杨承刚,李晓兵,汪妍妍,汪 浩

(1.合肥学院经济系,安徽合肥 230601;2.安徽大学思想政治理论课教学部,安徽合肥 230601;3.台州学院建筑工程学院,浙江临海 317000;4.金陵科技学院商学院,江苏南京 211169)

生态足迹视角下的宜居城市建设——合肥的数据

杨承刚1,李晓兵2,汪妍妍3,汪 浩4

(1.合肥学院经济系,安徽合肥 230601;2.安徽大学思想政治理论课教学部,安徽合肥 230601;3.台州学院建筑工程学院,浙江临海 317000;4.金陵科技学院商学院,江苏南京 211169)

运用生态足迹模型,以合肥市为例,测算了其生物资源、能源资源和建设用地的生态足迹。结果表明,合肥市人均生态足迹的需求已经超过了合肥市生态承载能力的范围;城市建设中经济结构不合理;过度依赖自然资源,资源利用效率不高;土地利用空间布局不规范;总体出现了生态赤字,发展与生态不协调,人口压力过大。基于测算结果的分析,提出了合肥市建设宜居城市的建议。

宜居城市;生态足迹;合肥市

城市是社会文明的重要标志,城市化发展已然成为人类社会发展的必然趋势,许多地区建设开始逐渐向宜居城市方向发展。但在城市化进程中,往往面临着城市布局缺乏合理统一规划、基础设施不完善等“城市病”现象,使以建设适宜人类居住的城市,落实城市的可持续发展成为了迫切要求。目前在研究宜居城市建设过程中,生态足迹理论的研究被广泛应用,通过利用生态足迹模型不仅能够为研究“宜居城市”建设提供科学的理论依据,还为研究提供了一种简单快捷的定量分析方法。

生态足迹理论(Ecological footprint,简称EF)1992年由加拿大学者William教授提出并随后被Wackemagel博士加以扩充,更进一步提出了分析方法。生态足迹方法模型现已发展成为定量测量人类对自然资源的使用程度与评估自然生态系统承受全人类活动能力大小的一种分析方法。

宜居城市是指人文环境与自然环境协调,经济持续繁荣,社会和谐稳定,文化氛围浓郁,设施舒适齐备,适宜人类工作、生活、居住的城市,这里的“宜居”不仅指适宜居住,还包括适宜就业、出行及教育、医疗、文化资源充足等内容[1]。

1 研究区域及评价方法

1.1 研究区域

合肥,安徽省省会。2012年,合肥市土地面积达1.14万平方公里,建成区面积360平方公里。年末户籍人口达710.53万人。初步核算,合肥市全年生产总值(GDP)4164.34亿元,按可比价格计算,比去年增长13.6%。全年实现的三次产业增加值分别比去年增加了5.4%、15.4%、12.3%,三次产业结构调整为5.5:55.3:39.2。合肥市新增绿地面积990.28公顷,城市绿地率达40.3%,且拥有15288公顷的绿地覆盖面积。

1.2 评价方法及数据来源

生态足迹的计算,基于生物对资源消耗及其处理均可以折算为一定生产力的土地类型所对应的面积和空间。[2]其具体的计算步骤如下[3]:

A.计算各类消费账户的人均生态足迹

公式中:j为资源账户的类型;Aj为第j种资源账户折算的人均生态足迹;Yj为土地生产第j种资源账户的全球平均产量(公斤/公顷);Cj为第j种资源账户的人均消费量;Dj为第j种资源账户的总消费量;N为人口数。

B.计算人均生态足迹

公式中:EF为全部消费资源人均生态足迹总和(公顷/人);rj为平衡因子。

C.计算生态承载力

生态承载力即生态足迹供给,是指在一定系统条件下,区域自身自然系统对人类活动所能承受的容纳和发展能力的最大极限,具有客观性,也是可以变化的量。在生态足迹模型中,用可以供给的生产性土地总面积来表示。其计算公式如下:

公式中:EC为人均生态承载力(公顷/人);aj为第j类资源账户实际利用的土地面积;yi为各种土地类别相应的产量因子,表示该地区该类生物消费人均生态足迹与全球平均足迹的比值。

1.3 生态盈余和生态赤字

生态足迹模型通常用生态盈余/赤字为指标来分析说明结果,主要表现为生态承载力与生态足迹需求之间的差额。若差额小于0,则称之为生态赤字,表示该区域发展不可持续程度;若差额大于0,则称之为生态盈余,表明该区域建设可持续发展。

根据合肥市的特点,本文生态足迹评价方法不考虑进出口量。即主要考虑合肥市生物资源、能源资源、建设用地三个方面的生物生产性土地面积。本文数据资料来源于2013年《合肥市统计年鉴》、[4]《世界统计年鉴》及2012年合肥市统计公报。

2 合肥市生态足迹概况

2.1 合肥市生物资源的生态足迹

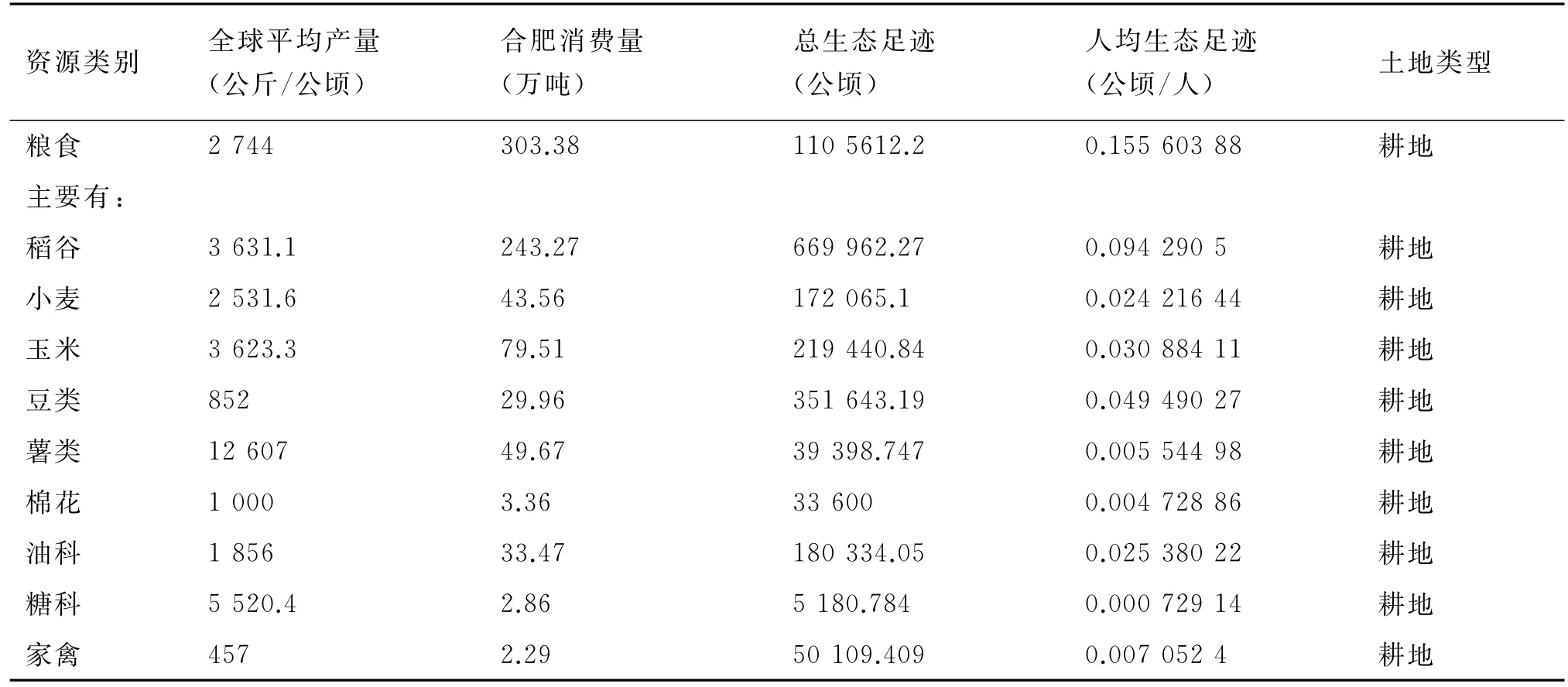

利用上文公式计算出2012年合肥市各生物资源生态足迹,计算结果如表1。

表1 2012年合肥市生物资源生态足迹计算账户

续表1

2.2 合肥市能源资源的生态足迹

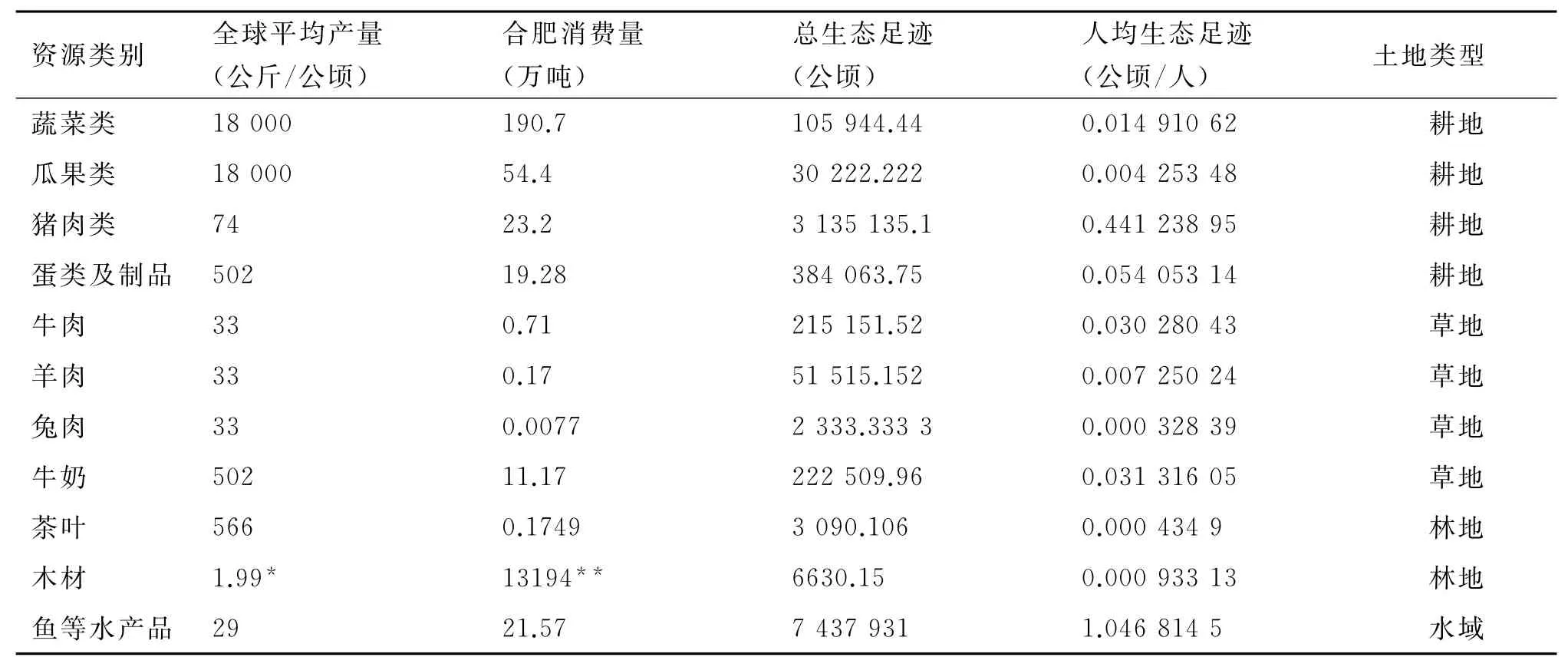

利用生态足迹模型计算方法得到2012年合肥市能源资源生产性土地面积,计算结果如表2。

表2 2012年合肥市能源资源生态足迹计算账户

2.3 合肥市建设用地的生态足迹

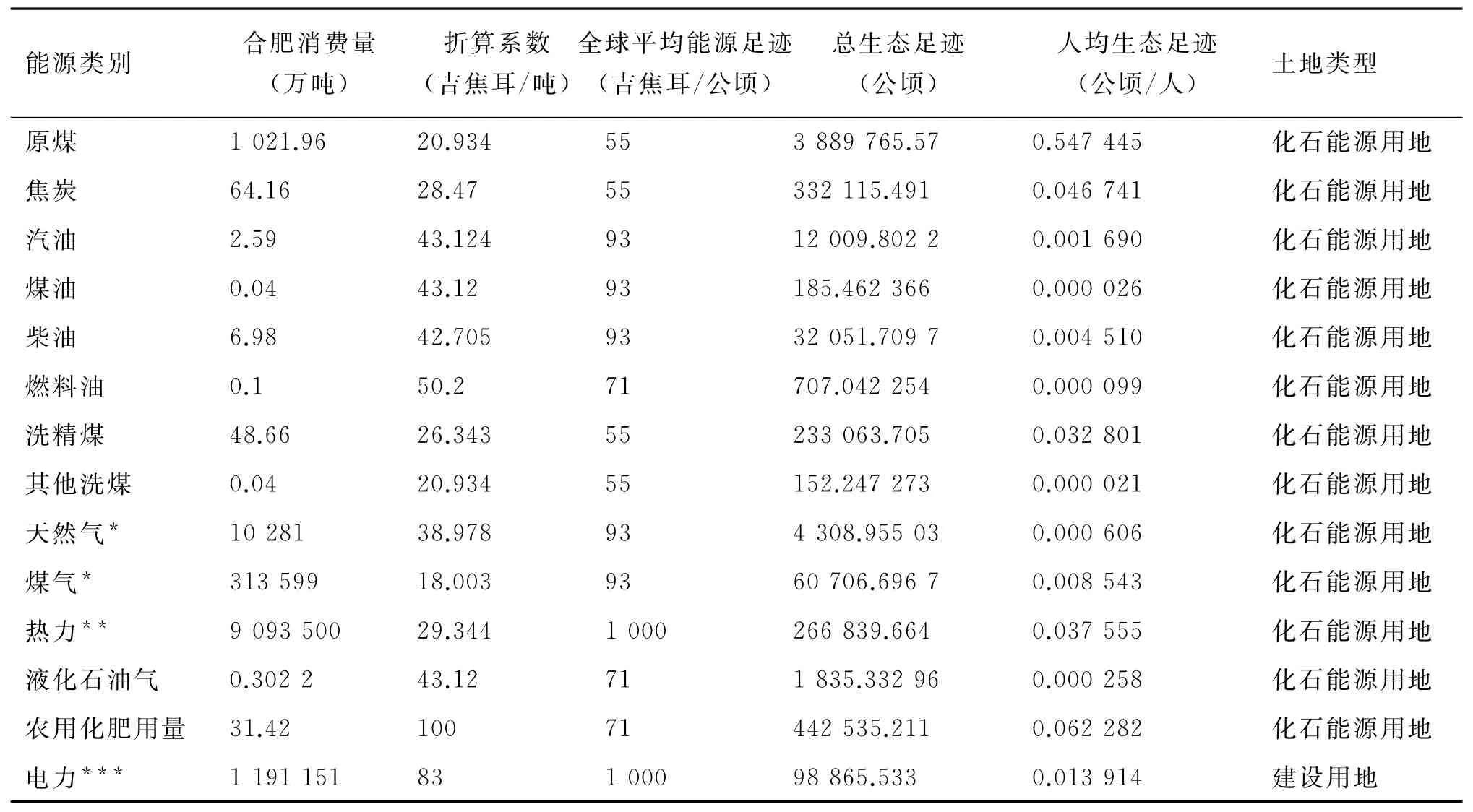

依据公式,得到2012年合肥市建设用地生态足迹,计算结果如表3。

表3 2012年合肥市建设用地生态足迹计算账户

2.4 合肥市人均生态足迹和生态承载力

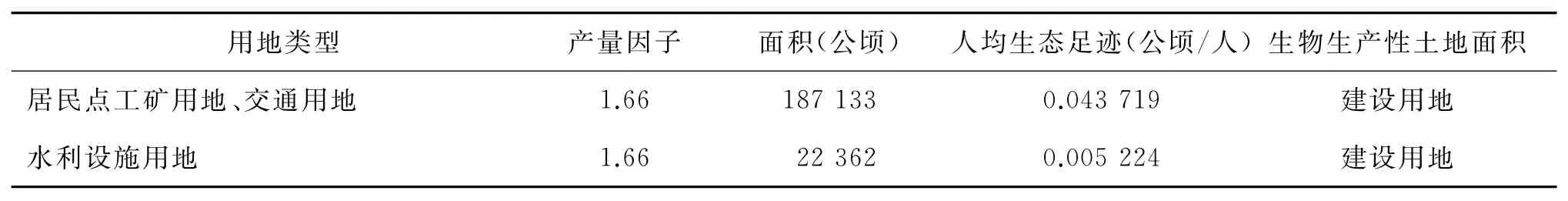

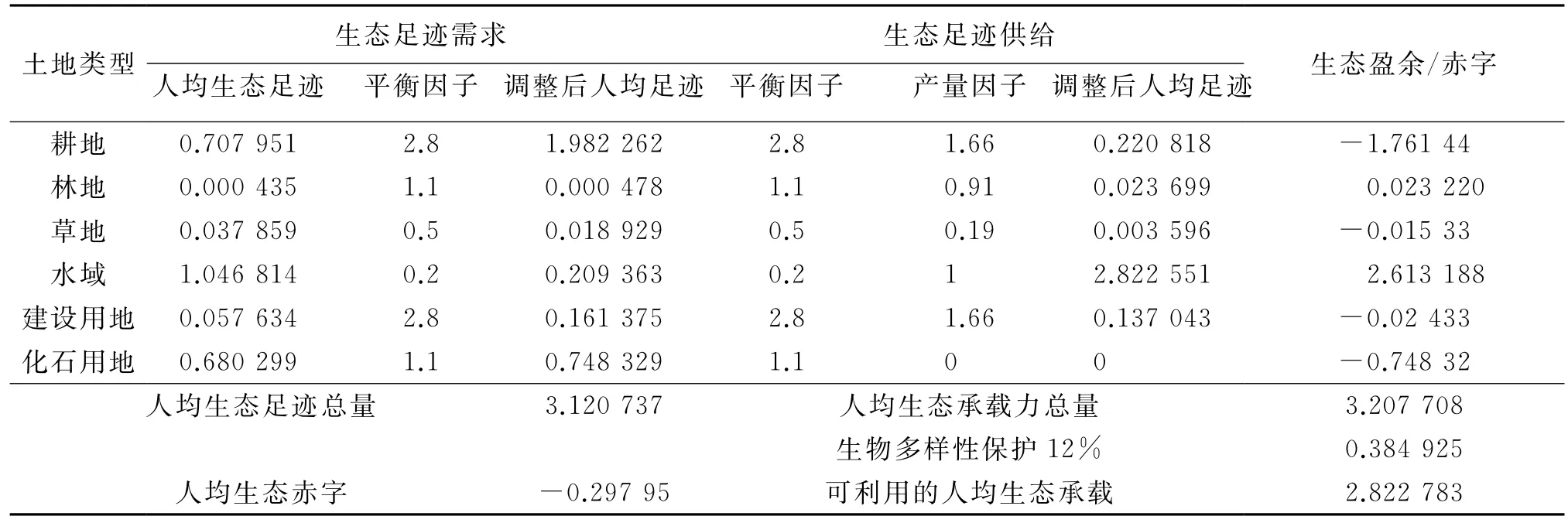

本文均衡因子和产量因子主要采用Wackemagel等人对中国生态足迹计算时所采用值[5]。合肥市生态足迹供需计算结果如表4。

表4 2012年合肥市生态足迹与生态承载力计算账户

3 合肥市生态足迹的结果分析

3.1 总体角度对比分析

根据对合肥市生态足迹的实证研究,可得2012年合肥市人均生态足迹总量为3.120 737公顷/人,人均生态承载力总量为3.207 708公顷/人。为了保护生物多样性,扣除资源总量的12%,得到人均实际可使用的生态足迹为2.822 783公顷/人。出现了生态赤字,为0.297 954公顷/人。

从总体分析看,合肥市2012年人均生态足迹的需求已经超过了合肥市生态承载能力的范围。

目前,合肥市建设发展主要依靠本身的自然资源拥有以及对外引进资源,对自身自然资源的过于依赖导致其生态发展处于非持续增长状态,一旦生态足迹供给需求链出现断裂,会对合肥市的城市建设、发展造成严重阻碍。此外,合肥市人口密度大,且人口在不断增加,不仅导致了人类对资源需求量的增加,增加了资源供给的压力;而且人类活动也会带来资源浪费和废物垃圾产生等破坏生态的行为,所有这些都将会间接性的使合肥市人均生态足迹处于较低水平。

3.2 生态足迹/承载力角度对比分析

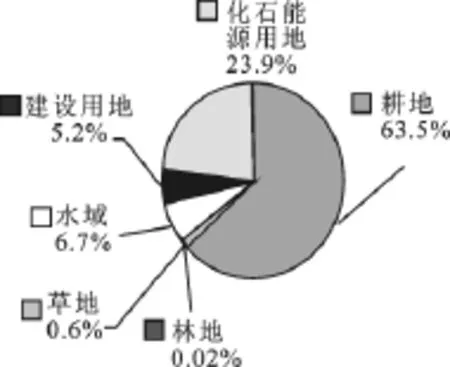

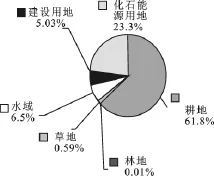

根据表4中所得到结果进一步计算出2012年合肥市各类生产性土地类型所占总生态足迹/总生态承载力的比例并绘制出饼图,如图1图2:

图1 合肥市2012年占人均生态足迹比例

图2 合肥市2012年占人均生态承载力比例

从生态足迹角度分析:第一,2012年,合肥市化石能源用地占人均足迹比例为23.9%,耕地用地占比例为63.5%,两项总共占87.4%。可知合肥市化石能源用地及耕地对人均生态足迹贡献最多,且耕地所占比例尤为突出,超过了化石能源用地。主要原因是合肥市作为二线城市,经济发展程度并不高,农业经济发达,农业在经济结构中占较高比重。近年来,合肥为了追赶经济发展,城市建设用地占用了部分耕地面积,也导致耕地的需求增加。第二,由图2可见2012年,合肥市水域和建设用地对人均生态足迹占用都仅次于化石能源用地,主要是因为随着2011年巢湖市的并入,合肥对巢湖水域加大了开发,且目前合肥市正处于快速的城市化进程中,城市交通、基础设施建设用地多。第三,在生物资源人均生态足迹中,粮食、水产品、猪肉所占比重高,可见合肥市民逐渐追求生活质量的提高;而在2012年能源资源人均足迹中,原煤生态足迹最大为0.54745公顷/人,占总能源足迹比例为80.4%,且天然气、热力等污染低、技术含量高的资源足迹小,表明了合肥市近年来生产生活所需能源主要依赖于原煤,合肥城市建设资源利用方式不够合理,缺乏高技术含量。

从生态承载力角度分析:第一,合肥市2012年人均生态承载力中,耕地占用比例最大,为61.8%,之后为化石能源用地和水域。这主要是由于合肥市土地资源类型导致,合肥土地多为平原,耕地的开发利用空间大,加之巢湖市的并入,水域资源更加丰富。第二,由2012年各类型土地承载力可得,2012年合肥市水域的生态承载力范围加大,而对于化石能原用地和建设用地的供给有所减少。可见,巢湖作为我国五大淡水湖之一对合肥市水域资源供给有很大贡献。

3.3 生态赤字/盈余角度对比分析

合肥市2012年总体出现了生态赤字,其中,耕地出现赤字最大,为1.761 44公顷/人,其次是化石能源用地,赤字为0.748 33公顷/人,建设用地和草地也出现少量的赤字,只有水域和林地出现了生态盈余。

耕地出现赤字,表明了城市建设中对耕地的开发处于不可持续的状态,综合多种因素分析,除了合肥市产业结构中农业占主要地位原因外,随着房地产市场的火热,占用耕地发展建筑业也是因素之一。建设用地出现赤字,意味着部分耕地会被建筑业占用,这影响了合肥市生物资源生产空间的合理安排,从而对合肥市宜居城市建设带来不利影响;化石能源用地出现供不应求,不仅显示了合肥市工业的发展对化石能源的高度依赖,也体现了合肥市工业发展与生态环境之间存在一定的矛盾,化石能源的高度利用将会造成如大气污染等环境污染的危害;而草地面积的生态赤字则显示了合肥市草地面积供不应求,畜牧业的发展主要依赖于饲料喂养方式,而这些物质又大部分产自于农作物,这无疑加大了对耕地的需求。虽然合肥市在水域和林地方面出现了生态盈余,但这并不意味着我们可以毫无顾忌、随意开发,在城市开发建设中应注意因地制宜、可持续性开发。

总之,合肥宜居城市建设存在赤字难题,需要我们采取措施去解决。面临问题主要体现在:城市建设中经济结构不合理;过度依赖自然资源,资源利用效率不高;土地利用空间布局不规范;发展与生态不协调以及人口压力大等。

4 宜居城市建设对策

4.1 调整产业结构,发展生态经济

一是在产业结构调整过程中,应转变农业发展方式,降低第二产业的比重,着重发展高技术含量、高经济效益的第三产业;二是发展生态农业经济;三是建设生态工业;四是发展生态服务业。

4.2 改善资源利用方式,提高资源利用效率

第一,开发高新技术刻不容缓,通过利用高新技术增加生态足迹的供给;第二,合肥市的工业发展应减少对化石能源依赖,积极寻求可再生的新能源代替传统能源方式;第三,应综合利用多种能源而非单一过度的依赖煤炭。

4.3 优化土地利用结构,提高土地生态效益

第一,保证农业用地基本需求并对林地、草地、水域进行适当的开发;第二,要注重对建设用地生态效益的控制,统筹规划城市建设各类资源,形成林、园、田、路、水域一体化架构也十分重要;第三,在规划土地利用的决策中,注重考虑其对生态环境的影响,改变利用土地的方式,由扩张型向集约型转变,追求土地利用效率最高化。

4.4 注重城市整体性发展,经济发展与生态协调

城市建设的总体规划,不仅是指城乡之间的统一,还指城市建设中经济发展与生态承载力之间的统一。注重城乡之间现代性与自然性的优势互补作用;城市建设要注重以自然环境为主体,以保护为主再作开发;注重自然生态环境与社区生态建设相统一[6]。

4.5 加大对人民低碳生活的宣传教育力度

可以通过电视、广播等媒体手段,也可用课堂教育、专题演讲等教育手段,加强对公民关于可持续发展理念的教育宣传;另外,政府发挥作用,积极引导人民生活方式低碳化,少污染、少排放。

4.6 减少宜居城市建设中的人口压力

解决城市人口问题,关键是要消除区域发展中的不平衡现象,实现区域均衡协调发展;其次,必须加大合肥市新区建设,引导人口从中心区向郊区转移;此外,合肥也应加强与周边城市的合作,把人口向周边城市疏散。

[1] 李丽萍.宜居城市建设研究[M].北京:经济日报出版社,2007.

[2] 姚争,冯长春,阚俊杰.基于生态足迹理论的低碳校园研究——以北京大学生态足迹为例[J].资源科学,2011(6):1163-1170.

[3] 谢宏宇,王羚郦,陈贤生.生态足迹评价模型的改进与应用[M].北京:化学工业出版社,2008.

[4] 合肥市统计局.合肥市统计年鉴2013[M].北京:中国统计出版社,2013..

[5] Mathis Wackemagel.The ecological footprint:an indicator of progress toward regional sustainability[J].Environmental Monitoring and Assessment,1998,51:511-529.

[6] 周长城,邓海骏.宜居城市内涵及其评价要素探究[J].甘肃理论学刊,2010(4):107-108.

[责任编辑 朱毅然]

Livable Urban Construction Based on Ecological Footprint Perspective——A Case Study of Hefei

YANG Cheng-gang1,LI Xiao-bing2,WANG Yan-yan3,WANG Hao4

(1.Department of Economics,Hefei University,Hefei 230601,China;2.Department of Politics,Anhui University,Hefei 230601,China;3.School of Civil Engineering and Architecture,Taizhou University,Linhai 317000,China;4.Business School,Jinling Institute of Technology,Nanjing 211169,China)

Using the ecological footprint model and taking Hefei city as an example,this paper has calculated the ecological footprint of its biological resources,energy resources and construction land in Hefei.The results show that the demand of ecological footprint per capita has exceeded the ecological carrying capacity of Hefei city.The results also show the unreasonable economic structure in urban construction,over-reliance on natural resources,the low level of resources use,non-uniformity spatial layout of land use,the ecological deficit in a whole,disharmony between development and ecological and excessive pressure of population.Based on the analysis of the results,this paper puts forward the suggestions of building the livable city in Hefei.

livable city;ecological footprint;Hefei

G119.9

A

2095-770X(2015)06-0024-05

2015-04-03;

2015-06-15

安徽省省级优秀青年人才基金项目(2012SQRW129);合肥学院重点建设学科项目(2014xk07)

杨承刚,男,安徽合肥人,合肥学院经济系讲师,硕士,主要研究方向:区域经济。