安徽省淮河流域洪涝灾害对区域粮食生产的影响研究

2015-12-16栾巍,刘微

栾 巍,刘 微

(安徽城建设计研究院,安徽 合肥 230051)

1 安徽省淮河流域洪涝灾害情况

安徽省淮河流域平原广阔,地势平缓低洼,干流和支流洪水、洪水和面上涝水相互影响,经常出现因洪致涝,洪涝并发的局面。安徽省淮河流域易涝地区包括沿淮湖洼地,淮北平原中部河间平原区、北部部分黄泛平原区,以及淮河南部支流圩区,易涝面积为2800万亩。

淮河流域灾情主要分布于沿淮湖洼地和淮北平原中部河间平原区。淮北平原主要是排水系统不完善,遇到强降雨,雨水不能及时排出而致涝,但淹没水深较浅,历时较短,淹没水深一般在0.5~1.0m,淹没时间一般在5~15天。沿淮洼地,汛期淮河遇中、小洪水时,干流水位就高出地面,流域范围内来水无法外排,形成“关门淹”,淹没水深大,而且时间持续长,淹没水深一般在2.0~4.0m,淹没时间一般在30~60天。

建国以来,由于大力治理,淮河流域洪水威胁明显减轻。洪涝变化趋势是多年平均洪灾减少,因洪致涝、涝灾损失增加,涝的问题仍较突出。

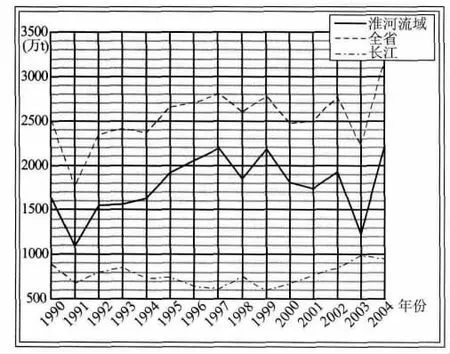

安徽省淮河流域洪涝成灾变化曲线见图1。

2 安徽省淮河流域农业生产状况

图1 安徽省淮河流域洪涝灾成灾变化曲线

安徽是一个农业大省,农产品品种齐全,农业资源十分丰富,总量较大。粮、棉、油等大宗农产品的常年产量分别为265亿kg、3.5亿kg、28亿kg,分别居全国第6、4、6位。年商品粮在100亿kg左右,其中向外省调出粮食在50亿kg左右。2007年安徽省耕地面积6200万亩,占全国的4.7%;人口6670万人,占全国的5%;粮食产量约290亿kg,占全国的5.9%。安徽省是全国的重要商品粮基地,对维护国家粮食安全作用重大。

安徽省地处安徽省淮河流域,境内流域面积6.7万km2,耕地约4400万亩(统计亩),人口约3800万,流域内有蚌埠、淮南、阜阳、六安、亳州、淮北、宿县、滁州、合肥、安庆10个市,共有38个县及县级市。淮河流域面积和人口分别占全省总面积和总人口的48%和60%,耕地、粮食播种面积及产量分别占全省总量的70%、71%和70%,是全省重要的粮棉油生产基地。

淮河流域农业生产主要以种植业为主,主要农产品有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、油菜、高粱、棉花等及其他一些经济作物。农作物播种面积8400万亩,作物复种指数为1.9。粮食作物播种面积6200万亩,占农作物播种面积的74%,年均粮食总产量185亿kg。粮食生产以小麦、水稻、玉米为主,其种植面积分别占该地区耕地面积的60%、29%和18%,其产量分别占该地区粮食总产量的37%、32%和14%。

淮河流域历年粮食生产状况全省粮食生产比较见图2。

安徽省淮河以北耕地面积、农作物播种面积、粮食播种面积、水稻、小麦及玉米播种面积分别占省境淮河流域的72%、71%、72%、27%、81%、89%;粮食产量,水稻、小麦及玉米产量分别占省境淮河流域的68%,28%、85%、90%。

图2 安徽省淮河流域与全省历年粮食产量变化曲线

3 洪涝灾害对粮食生产的影响

影响粮食产量的因素有水旱灾害、播种面积、基础地力建设、新品种采用、配套栽培技术推广及农机农艺结合等,但水灾是粮食大幅减产的最主要因素。

安徽省淮河流域洪涝灾多年平均受灾面积为1270万亩,成灾面积为770万亩,占耕地面积的18%。涝灾或因洪致涝面积占洪涝灾害近80%。1949年以来,有16年的成灾面积超过1000万亩,其中最大的是1963年,达到3800万亩。

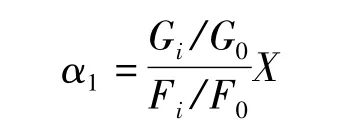

为了分析洪涝灾害对粮食产量影响,本次采用粮食种植面积与产量的变幅比法,公式如下:

式中:α表示粮食种植面积与产量的变幅比,

Gi表示某年粮食产量,

G0表示常年粮食产量,

Fi表示某年粮食种植面积,

F0表示常年粮食种植面积。

据1990~2004年粮食产量及水旱灾害面积统计资料的分析,1990年代安徽省淮河流域历年粮食播种面积在5630~6550万亩,变幅比为0.91~1.06,变幅16.5%;年粮食总产量在109~222亿kg,变幅比为0.59~1.18,变幅达100%。粮食种植面积与产量变幅比在0.58~1.18,其中1991年、2003 年分别为0.58、0.68,远低于1.0。这说明频繁的水旱灾害致使安徽省淮河流域粮食单产不稳定,造成粮食产量不稳,粮食产量年际间变幅较大。1990~2004年安徽省淮河流域种植面积与粮食产量变幅比和水旱灾害成灾面积变化曲线见图3。1990~2004年安徽省淮河流域粮食产量与水旱灾害成灾面积变化曲线见图4。

水灾直接造成粮食单产大幅减少。1991、2003年等年份为安徽省淮河流域洪涝灾害严重年份,变幅比分别为0.58、0.68,粮食单产仅相当于常年单产的58%、68%,比常年单产减少了42%、32%。

安徽省淮河流域粮食产量占全省总量的比重大,直接影响全省粮食产量。1991、2003年等年份为安徽省淮河流域粮食欠收年,也是安徽省粮食减产年,粮食产量较全省常年265亿kg减产29~90亿kg。而欠收年份,大多是水旱灾害较严重的年份。因此,淮河流域的洪涝灾害,不仅使流域内粮食减产,还直接影响全省粮食的稳定生产。

1991年6~8月,淮河流域发生大水,安徽省淮河流域夏、秋两季受灾面积4635万亩,成灾面积4270万亩(包括洪、涝和长期阴雨、风、雹等各种气象灾害),其中水灾成灾面积2328万亩。9月中旬至10月,各地发生严重秋旱,旱灾成灾面积862万亩。当年粮食产量仅为109亿kg,较常年低76亿kg,减产幅度达41%。1998年洪水,水灾成灾面积1811万亩,粮食产量185亿kg,较1997、1999年低30亿kg以上,减产幅度达15%。2003年洪水,受灾面积3128万亩,成灾面积2238万亩,其中,涝灾面积占70%以上,主要分布在沿淮及淮北平原。粮食产量为123亿kg,较常年低62亿kg,减产幅度达34%。

图3 1990~2004年安徽省淮河流域粮食产量与种植面积变幅比和水旱灾害变化曲线

图4 1990~2004年安徽省淮河流域粮食产量与水旱灾害成灾面积变化曲线图

4 结论与建议

(1)筹措资金,加快排涝骨干工程建设。

要减轻安徽省淮河流域洪涝灾害,改变经常受灾的面貌,建设社会主义新农村,必须加快排涝骨干工程建设。治涝工程所需资金量大,建议划分责权,分级负责,建立和完善多渠道、多层次筹集水利建设资金的机制。骨干工程要继续积极争取中央投入,建议考虑适当引用外资。

(2)加强农田水利建设,做好面上配套工程。

根据易涝地区存在的问题,面上配套不完善是造成局部涝灾的重要原因。因此,在开展排涝骨干工程建设的同时,要加强农田水利建设,有步骤地实施面上配套工程,以充分发挥骨干工程的效益。应结合社会主义新农村建设,建议开展以大沟为单元的典型片设计、施工、管理,总结经验,以点带面。

(3)进一步强化管理,建立大中型排涝泵站管理新机制。

由于地方经费等原因,大中型排涝泵站,特别是排水跨行政区划的大型泵站,在发生内涝时,往往不能及时合理调度运用,造成洼地淹没面积扩大,淹没时间延长。建议研究大中型排涝泵站的管理运行机制及经费渠道,研究大型骨干泵站由省统一支付电费的办法。对于面上农田水利工程,建议研究乡镇设立水利管理服务中心,加强本行政区域内小型农田水利工程的管理。

(4)继续加强淮河干流河道整治。

建议在淮干整治中,继续加大淮河干流中小洪水排水的出路,降低干流河道水位,以改善沿淮、淮北地区洪涝水的排泄条件。继续加强沿淮行蓄洪区的调整和移民迁建力度。

[1]许广宇等.影响我国粮食产量因素的计量经济学研究[J].中国集体经济学.2011(15).

[2]肖国安等.粮食产量主要影响因素实证分析及政策选择[J].湖南科技大学学报(社会科学版).2007(02).

[3]张鹏等.基于投入产出模型的区域洪涝灾害间接经济损失评估[J].长江流域资源与环境.2012(06).