黑岱沟矿区排土场不同复垦方式下土壤性质的研究

2015-12-16马佳慧张兴昌邱莉萍

马佳慧,张兴昌,邱莉萍

(西北农林科技大学 水土保持研究所,陕西 杨凌712100)

煤炭开采在带动区域经济高速发展的同时对区域内生态环境尤其是土地环境产生了巨大破坏。地表塌陷面积和排土场面积日益扩大,破坏原始土体结构,严重影响当地土地生产力,从而造成水土流失、土地退化等问题日趋严重[1]。排土场土壤和植被的恢复是矿区生态系统恢复和重建的基础工作[2]。土壤性质是影响土壤肥力的内在条件,也是综合反映土壤质量的重要组成部分,因此,重构与当地原生先锋植被覆盖下土壤性质相同或相近的土体,是矿区土地修复的最优目标[3]。不同的植被覆盖可影响土壤理化性质变化,进而引起土壤水分和养分、土壤侵蚀、土地生产力等自然现象和生态过程的变化。通过对未被严重破坏和污染的矿区土壤进行自然恢复,发现在不进行人工干预的情况下,矿区排土场的土壤可进行自我恢复,且不同复垦阶段的土壤性质变化很大[4]。本文采用野外调查和室内分析相结合的实验方法,研究排土场不同复垦方式下土壤性质的变化,以获得耗时最短效果最优的土壤修复的植被组合模式,从而为修复矿区排土场的土壤生态环境提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

黑岱沟露天煤矿位于内蒙古自治区准格尔旗东部(111°13′—111°20′E,39°43′—39°49′N),面 积52.11km2。海拔1 025~1 302m。中温带半干旱大陆性气候,年均温7.2℃,极端最高温度38.3℃,极端最低气温-30.9℃,≥10℃年积温3 350℃。年均降水量为404.1mm,降水多集中在7—9月,约占全年降水量的60%~70%。年蒸发量为2 082.2mm,日照时数3 119.3h。地带性土壤是以砒砂岩为母岩的栗褐土,非地带性土壤为黄绵土。该区土质疏松,抗冲蚀性差,有机质含量少。排土场台阶土壤均为复填土,因车辆碾压属较紧密的重构土体[2]。矿区内地带性植被属暖温型草原带,植被稀疏低矮,盖度一般在30%以下。自然植被以本氏针茅、百里香和锦鸡儿等为主,天然森林已全遭破坏,偶有乔木残留。矿区自然条件较差,耕作粗放、生产力低,经济农作物和林木较少,主要农作物有谷子、糜黍、乔麦、马铃薯等,经济发展缓慢,是以旱作农业为主的农牧业结合区。

1.2 样品采集及分析

通过实地勘察,试验样地设在黑岱沟煤矿东排土场。排土场台阶宽50m,顶部平台面积0.66km2,台阶高差10m。选取2003年复垦的样地6个,植被类型分别为油松—沙棘—长芒草(D1)、杨树—沙棘—长芒草(D2)、杨树—沙棘(D3)、油松—长芒草(D4)、长芒草(D5)和马铃薯(D6),未复垦样地1个(CK)。所有样地均位于排土场顶部平台,无阴阳坡差别。初期仅人工植被复垦,3年管护后无管理措施。样地概况见表1。于2012年在各样地随机选择100m×100m小区,用50m×50m的S型法取土壤,样点间隔50m,共取样点9个,每样点设1m×1m小样方面积,用对角线混合法采集0—10cm,10—20cm土壤样品,同样方同层混合,风干研磨后过1mm和0.25mm筛以备用[5]。

土壤有机质、硝态氮和铵态氮、速效磷分别采用重铬酸钾外加热法、1mol/L浸提—流动元素分析仪、碳酸氢钠浸提法测定;土壤pH值、<0.1mm团聚体分别用pH计、沙维诺夫分级(干筛法)测定;土壤脲酶和蔗糖酶分别采用Hoffmann与K.Teicher法和3,5—二硝基水杨酸比色法测定,活性单位分别以μg NH3-N/(g·h)和μg glu/(g·h)表示[6]。

表1 样地概况

1.3 数据处理

本研究所有数据采用SPSS软件进行统计分析,用Excel软件作图。

2 结果与分析

2.1 不同复垦方式下土壤性质的研究

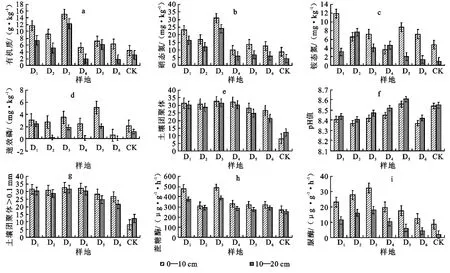

不同复垦方式其恢复植被不同,凋落物成分有所不同,从而对土壤有机质的形成产生影响。不同复垦方式下土壤有机质含量变化较大(图1a),但各样地有机质含量均为0—10cm>10—20cm土层,体现了土壤有机质分布的表聚性[5]。不同复垦方式中,杨树—沙棘样地土壤有机质含量在两个土层均高于其他复垦方式和未复垦对照样地,表明杨树—沙棘样地的复垦作用最好。杨树—沙棘、油松—沙棘—长芒草、杨树—沙棘—长芒草样地土壤有机质含量高于长芒草、洋芋、油松—长芒草样地,表明林地混合复垦方式对增加土壤有机质含量效果较好。

土壤速效氮(包括硝态氮和铵态氮)可直接被植物根系吸收,在植物生命中占有重要地位。不同复垦方式下土壤硝态氮的变化与有机质相似(图1b),即表现为D3>D1>D2>D5>D6>D4,且0—10cm>10—20cm土层。但不同复垦方式下土壤铵态氮的变化有所不同(图1c),在0—10cm土层表现为D1>D5>D6>D3>D2>D4,在10—20cm土层表现为D2>D4>D3>D1>D5>D6,且在D2和D4复垦方式中,10—20cm土层土壤铵态氮含量高于0—10cm土层,这可能与铵态氮为吸附态速效氮,不同复垦方式不同土层土壤对铵态氮的吸附点位不同有关[6]。杨树—沙棘、油松—沙棘—长芒草样地土壤硝态氮含量高于其他样地,表明沙棘在复垦区可增加土壤硝态氮含量。而马铃薯地硝态氮含量高可能是施用氮素肥料所致。

由图1d可看出,不同复垦方式下,土壤速效磷在剖面中呈现出0—10cm>10—20cm的趋势,但不同土层不同复垦方式速效磷含量分布不一致:在0—10 cm土层表现为D5>D3>D1>D2>D4>D6,10—20 cm土层为D1>D5>D3>D2>D4>D6。土壤速效磷的剖面分布趋势主要与根系分布和不同植被对土壤剖面速效磷的吸收利用有关[7]。马铃薯的植物根系主要分布于土壤表层,因此对表层土壤速效磷吸收较多,土壤中的速效磷含量显著降低。

土壤团聚体以土壤有机无机复合体为基础,在有机无机胶结物质的作用下形成,是衡量物理性质好坏的重要指标。如图1e所示,不同复垦方式下,杨树—沙棘、油松—长芒草样地土壤中>0.1mm的团聚体含量较长芒草、油松—长芒草样地稍大,表明杨树—沙棘、油松—长芒草灌草组合对改良复垦区土壤团聚体性状有效果。

不同复垦方式土壤pH值表现为0—10cm<10—20cm土层(图1f),主要是因为矿区复垦后坡面植被生长状况得到改善,返还到土壤表层的有机物质增加,土壤有机质含量显著提高,植物根系、凋落物和有机质在土壤中分解和转化过程中释放出大量的有机酸,从而降低了整个土壤pH值特别是表层土壤pH值。

与未复垦地相比较,所有复垦地两个土层土壤容重均有所降低,且表现为0—10cm<10—20cm(图1g)。不同复垦方式下土壤容重降低的主要原因有两方面:一方面植物根系的穿插使得土壤颗粒粉碎,孔隙增多,容重减小;另一方面林草地土壤养分状况的改善有利于各种微生物和土壤动物的生存,促进了它们的活动,增加了土壤孔隙,间接降低土壤容重。各复垦方式表现为D3>D1>D2>D5>D4>D6,且在相同复垦年限内,林草混合复垦方式能显著改善土壤的表层结构,这主要与复垦后凋落物的降解有关,林地凋落物较草地凋落物而言,更易于分解腐化形成土壤有机质,直接降低了土壤容重。

土壤酶参与土壤中重要的生物化学过程和物质循环过程,其活性可以反映复垦方式对土壤的改良作用。不同复垦方式下土壤蔗糖酶和脲酶活性在土壤剖面中表现为0—10cm>10—20cm(图2)。不同复垦方式土壤脲酶和蔗糖酶活性均高于对照土样,且脲酶活性表现为D3>D1>D6>D4>D5>D2,蔗糖酶活性表现为D3>D2>D1>D4>D5>D6。林地或林草混合复垦方式(杨树—沙棘和油松—杨树—长芒草)土壤酶活性较高,主要是因为林地植物凋落物和根系分泌物不仅使微生物大量繁殖,丰富了土壤酶的来源,同时这些凋落物的分解和根系的生理代谢过程也向土壤释放多种酶[8]。

图1 不同复垦方式下土壤理化性质的指标

图2 不同复垦方式下土壤生物学性质的指标

2.2 土壤性质之间的关系

对矿区排土场不同复垦方式下土壤性质进行相关分析(表2)发现,土壤有机质与土壤硝态氮、土壤脲酶、蔗糖酶呈显著或极显著正相关。土壤团聚体与土壤脲酶呈显著正相关,而与容重呈极显著负相关。土壤有机质、硝态氮、蔗糖酶和脲酶可作为综合指数可表征土壤质量性状。

表2 土壤性质之间的相关性分析

2.3 土壤质量评价

为了定量描述矿区排土场不同复垦方式下土壤质量的恢复状况,本文引用土壤恢复指数。依据Adejuwon提出的计算公式[9],以未复垦的撂荒对照样地为基准,假定其他复垦方式都是由基准的处理转变而来,计算各个土壤属性在其他复垦方式与基准之间的差异(以百分数表示),最后将各个属性的差异求和平均,得到各土地复垦方式下的土壤恢复指数,其计算公式如下:

RI=[(P1-P′1)/P1′+(P2-P′2)/P′2+…+(Pn-P′n)/P′n]×100%/n

式中:RI——土壤恢复指数;P1′,P2′,…,Pn′——基准土地复垦方式下的土壤属性1,属性2到属性n的值;P1,P2,…,Pn——其他复垦方式下土壤各属性值;n——选择的土壤属性数。土壤恢复指数可以是正数或负数,正数表示土壤质量有所改善,负数表示土壤质量退化[8]。本研究以东排土场未复垦的土地为基准,利用土壤有机质、硝态氮、铵态氮、速效磷、土壤团聚体、蔗糖酶、脲酶等指标进行土壤恢复指数计算(表3)。

表3 不同复垦方式下的土壤恢复指数(RI)

与未复垦地相比较,不同复垦方式不同土层土壤恢复指数均为正值,表明所有复垦方式对矿区排土场均有改善作用。不同复垦方式土壤恢复指数在0—10 cm和10—20cm土层分别表现为D3>D1>D2>D5>D4>D6和D3>D2>D1>D4>D5>D6,表明林地和林草混合复垦方式对矿区排土场土壤质量的改善较好。油松林和杨树林是黄土高原地区植被恢复和重建的主要人工林之一,有较强的适应性和抗逆性,并在矿场排土场得到大面积栽植。由于油松林和杨树林耗水较少,生长较快,生态效果较好,在改善生态环境和保持水土方面所起的作用也很大,促进了矿场排土场的植被建设和生态的可持续发展[10]。本研究结果亦表明,林地混合复垦方式下土壤恢复指数均较高,说明林地混合复垦方式能明显改善研究区的土壤质量,建议在研究区可大面积推广以林地为主的混合复垦方式。

3 结 论

矿区排土场不同复垦方式土壤各指标均明显高于未复垦土壤,表明矿区土地复垦对改良排土场土壤质量有明显作用。不同复垦方式下土壤有机质、硝态氮、脲酶和蔗糖酶之间呈显著或极显著正相关,可作为综合指数表征土壤质量的高低。以林地为主的混合复垦方式的土壤恢复指数要高于草地或农用地复垦方式,建议在黑岱沟矿区排土场大面积推广以林地为主的混合复垦方式。

[1] 张力,格日乐,孙保平,等.黑岱沟露天矿水土流失防治对策[J].中国水土保持,2006(1):45-49.

[2] 张自学,肖剑民,孙静萍,等.黑岱沟露天煤矿开发对生态环境的影响及矿区人工生态系统建设方案[J].干旱区资源与环境,1990,4(4):102-108.

[3] 赵其国,张波,张桃林.土壤质量与持续环境.Ⅰ:土壤质量的定义及评价方法[J].土壤,1997(3):113-120.

[4] 吴先余,马俊杰,薛科社.黄土丘陵沟壑区土壤资源利用及其保护的研究:以耀县树林村林场土壤资源评价为例[J].水土保持通报,1994,14(5):36-41.

[5] 卢铁光,杨广林,王立坤.基于相对土壤质量指数法的土壤质量变化评价与分析[J].东北农业大学学报,2003,34(1):56-59.

[6] 张桃林,潘剑君,赵其国.土壤质量研究进展与方向[J].土壤,1999(1):1-7.

[7] 何文社,方铎,杨具瑞,等.试论水土保持在我国水资源可持续发展中的战略地位[J].水土保持学报,2001,15(6):24-28.

[8] 邱莉萍,张兴昌.子午岭不同土地利用方式对土壤性质的影响[J].自然资源学报,2006,21(6):965-971.

[9] Adejuwon J O,Ekanade O A.Comparison of soil properties under different land use types in a part of the Nigerian cocoa belt[J].Catena,1988,15:319-331.

[10] 郭建军,李惠卓,郝金宏.不同母岩母质上土壤特性的分析与研究[J].河北林业科技,2004(6):13-14.