民国时期川西北鸦片种贩与族群政治〔*〕——以杂谷脑河流域为中心

2015-12-16○王田

○王 田

(西南民族大学 西南民族研究院,四川 成都 610041)

一、罂粟传入杂谷脑河流域背景

自清雍正年间鸦片由印度流入中国,至清晚期四川便成为了国内最大的鸦片生产和消费区。〔1〕1906年四川地区生产的烟片竟占全国总量的40%。〔2〕1910年至民国初年间,在四川总督赵尔巽的主持下,当局开展了较有成效的禁烟运动。好景不长,在“南北分治”与军阀纷争的局势下,1918年以后四川地区罂粟再度蔓延开来。〔3〕

即便如此,没有直接证据表明,晚清时期杂谷脑河流域曾有过罂粟种植与贸易。反倒是,甘堡屯末代守备桑梓候回忆,1919年前后始有人从黑水、小金带入烟籽,并在此流域试种。〔4〕勿论1919年这个具体的时间是否精准,至少可以肯定,自民国初年开始,鸦片逐步在川西北地区种植与贩运。亦可知,罂粟种植进入杂谷脑河流域之前,其周边的黑水河流域、大渡河上游之小金川地区,因禁政松弛,已经有鸦片种植的现象。

需厘清的是,罂粟种植与鸦片消费的区别。地方头面人物曾回忆,清末民国初年,从内地前来理番从政的官员几乎均有“吸大烟”的习惯,而且在官场中,鸦片成为了彰显排场的招待品,吸食工具也是非常豪华。受此风尚的影响,杂谷脑、通化等地的地方上层人士、五屯守备纷纷效仿。〔5〕由此或可推断,清末民国初年的杂谷脑河流域之官场与地方上流社会已有消费鸦片的情形,不过,在流域内种植罂粟则是在稍后的1919年左右发生。

罂粟在流域内的大规模种植,得益于三个因素。其一,杂谷脑河流域寒冷干燥、降水稀少、光照强烈,种植作物的土壤以沙质土、黄土为主,〔6〕此条件适宜耐寒、喜光照的罂粟生长。其二,相对于其他经济作物,鸦片轻便而易携带,利润又极高,这激发了各族群种植鸦片的热情。其三,当然也是最重要的推动力,在于四川地方军阀纷争的效应。

民国时期四川军阀统治的主要特点是防区割据,防区的大小与军阀势力的强弱息息相关。〔7〕防区之内,军阀有截留税收,把持捐税,委任财政官吏的权力。〔8〕民国7年7月,军阀熊克武以“四川靖国各军总司令”的名义,发布“四川靖国各军卫戎及清乡剿匪区域表”,此表显示包括杂谷脑河流域在内的川西北岷江上游、大小金川地区之8个县境,归属“第九区”,由西路汉军管辖。次年,此区域之大部分地区(5个县),划归“屯殖驻防区域”。〔9〕民国11年(1922),四川大邑系军阀刘成勋(号禹九),出任川军总司令兼四川省长,〔10〕其势力触及川西北地区,刘成勋部队的第八混成旅即进驻杂谷脑河流域。结合桑梓候的回忆,可推断1922年是罂粟在流域内蔓延开来的时间节点:

1922年理县驻军是四川军阀刘禹九的部队第八混成旅,旅长郑世斌。当时理县已有少数农民自发地种烟。据说,当时的县知事、绅粮、屯官、团总等要求在理县大量发展鸦片业,郑世斌同意这一要求,但他规定每年必须缴两万银元给第八混成旅作军饷。县府包下这两万银元捐税,分摊到给乡屯,从此,理县开始大量种植鸦片。〔11〕

若引文所述,尽管1922年之前杂谷脑河流域已经有零星鸦片种植,不过,促使其鸦片普遍化的主要助力,在于四川军阀与理番当局利益妥协之结果。换言之,1922年伊始,鸦片种植从秘密或者半公开转为公开状态。此后,尽管控制杂谷脑河流域的军阀时常易主,不过四川军阀控制川西北地区罂粟种植、贩运的局面却从未改变过。〔12〕

二、“赶烟会”与区域社会面貌

“赶烟会”,是杂谷脑河流域当地人关于收割、采购鸦片的专有名称。每年农历6-9月,即为赶烟会的集中时间,此时段总会形成区域内外人群的繁忙流动。

其实,除去高山远寨,杂谷脑河流域大部时常需要应付四川当局禁烟运动,故而流域内的罂粟种植时断时续。与之相反,禁政鞭长莫及的后番(黑水河流域)、四土(梭磨河流域)、懋功(小金川流域),不仅鸦片种植规模大,而且鲜有中断情形。由此,上述三个地区在鸦片种植时节、尤其是收割时段,均会形成巨大的劳动力空缺。与之毗邻的杂谷脑河流域各个族群、以及四川内地汉人,均定期蜂拥前往。

值得注意的是,内地汉人进入后番、懋功、四土,绝大多数情况下都要借道杂谷脑河流域的相关沟谷。比如龙溪沟、三岔沟、孟董沟是前往后番赶烟会的传统通道;梭罗沟、红桥沟乃进入懋功的重要孔道;而来苏沟则是前往四土的必经之路。也就是说,尽管赶烟会的核心区域不在杂谷脑河流域,可是后番、四土与懋功地区,却依赖于杂谷脑河流域的地理、人群与市场的衔接作用,惟其如此,上述地域才结合为一个鸦片种贩的区域整体。

譬如,杂谷脑下游民众,其赶烟会的目的地均指向后番。当地人所指的“后番”区域地理边界较为模糊,主要覆盖黑水河流域的三龙、赤不苏、维古、色尔古、麻窝等大片地域。赶烟会的人群,须翻越杂谷脑河下游北岸的龙溪阿尔沟、通化三岔沟、孟董沟以及其他支沟、或者较小的沟域,方可抵达后番。民国时期,后番名义上归属理番县,实则由当地头人分而治之,他们均有大片土地种植罂粟,而且通过贩卖鸦片而换得物资、枪支弹药,继而拥有了不可小觑的本土武装力量。当年曾数次结伴前往赤不苏曲谷头人王泰昌家赶烟会的桃坪罗山寨羌民杨万清,对此段经历记忆犹新:

国民党时候,后番没有人管得了,那里就普遍种烟。我们这儿一带的人,在6月间开始就要去后番赶烟会了,当时我们主要是去给王泰昌家割烟。那个时候热闹哦,一路去的曾头、桃坪一带的年轻人多得很,外头进来的安岳、乐至到处都有。

去后番主要走两条路线。第一条是走通化三岔沟,翻“余祝谷”(Tu-jugu)梁子,再走是牛场,滴水岩窝、塔子、到“黑钵六寨”,比如“马塘寨”“而语寨”,那里就是王泰昌的地盘了。另外一条是进入龙溪沟的三座磨、十座磨、长岩窝、到龙池,再到三齐18寨,那里是张天云舵把子的地盘。我们最经常去的还是王泰昌的“黑钵六寨”。

王泰昌家鸦片田超过200亩,每天割烟的都至少有几十人。割烟就是割生烟,生烟又叫露水烟,一大早就要去烟田,一人一天可以收10两左右生烟,一两生烟可以熬成5钱熟烟。割鸦片烟呢,一天得5钱烟,这个就是我们的工钱。

每次从后番赶烟会回来,在我们这边一钱熟烟可以换到1斗粮食。基本上,赶一次烟会,可以拿回10两左右熟烟。我们不敢把烟放在身上,因为三岔沟口、通化、龙溪阿尔、东门外都有关口,守关口的是国民党的保安队,被查到就10两烟抽2两。我们有办法,就是讨好烟帮,给烟帮背东西,不要工钱,请他们帮我们运烟。国民党保安队不敢检查烟帮,这个样子就可以顺利通过关口,把烟拿回去,一次可以挣得2万多块钱。〔13〕

除去杂谷脑河流域与内地汉人烟商在后番、四土、小金的活动,以甘肃回商为核心的西北烟商同样引人注目。毋庸讲,西北回商是一个笼统的说法,其骨干乃甘肃洮州临潭地区的穆斯林商人群体。民国27年,顾颉刚深入西北考察,临潭旧城往昔的商业繁盛景象给他留下了深刻印象:“故旧城商务,东至陕西,更沿江而达津、沪,西赴青海,南抵川、康;北及内外蒙,当民国十七年未破坏前,其繁荣可想也。”〔14〕由此或可推断,至晚在民国时期,洮州临潭回商的贸易版图已经覆盖了川康藏区,自然包括贸易路线上必经的川西北地区。

民国中后期,洮州回商在黑水、小金川、梭磨河流域空前活跃,而让市场格局发生如此剧烈变化的诱因正是鸦片在此地区的广泛种植。此时期,洮州回商的贸易重心已经由过往的茶叶和食盐,转移到了利润空间更大的鸦片贸易上。不用讲,透过鸦片贸易,他们与四土、后番(黑水)、懋功、杂谷脑等地区的人群均发生了广泛而深刻的交往。

以茶叶、药材为贸易大宗的清季民国时期,四土地区完全附属于杂谷脑市镇,依克里斯塔勒(Walter Christaller)之见属中心地的“补充区域”。〔15〕不仅如此,以杂谷脑市场为依托,四土与草地接壤的马塘地方还一度成长为商贸要地。若边疆服务部川西区主任崔润德所言:“马塘在鹧鸪山之阴,……在商务上是杂谷脑的尾闾,在交通上却是四土的中心。以前草地进出口的商货,如茶布药材皮毛等,多经马塘而至杂谷脑。少有取到松潘的,因沿西路的路程,要比北路(按:经松潘)缩短四天,……所以往来草地的商人,都舍松潘而走马塘,马塘因此遂成为四土之商业中心。”〔16〕就马塘作为杂谷脑、四土、草地间商业要锁的认识,崔牧师的论述是恰如其分的。不过,在极短的时间里,卓克基土司管辖的马尔康就转而成为了川西北鸦片交易的中心,大有补充区域转换为中心地的迅猛态势,其直接的推动力主要就是洮州回商的烟土生意。20世纪50年代民族调查组对此情形有较为详细的描述:

回商多来自甘肃洮州等地,他们中间以行商为主,自马尔康开始大量种植鸦片以来,他们大批来此贩运鸦片,其中资本大的达数万元(银元)之巨。每当阴历八、九月间甘肃商人带着棉布、面粉、铜器、枪弹等来马尔康赶烟会,他们临时在马尔康帐幕驻扎,通常都有几百顶帐篷。甘商又把马尔康的鸦片运回甘肃,再转运新疆等地。……马尔康成了四土、大金、小金、绰司甲的鸦片集散地,也成为四土的重要集镇了。〔17〕

若把洮州回商视作一个单纯的商业群体,则显然低估了他们在川西北区域政治经济体系中的能量。民国32年,于式玉就曾见识了洮州回商与麻窝头人苏永和的非凡关系。麻窝衙门里长期有甘肃临潭回商下榻,于式玉了解到,其中有临潭王姓商人与苏永和为世交。黑水地区头人间时常械斗,苏永和与其兄长苏永清曾两次逃至临潭避难,苏永和曾在“王回回”的岳家一住就是五年。于式玉观察到,西北的回商经马塘取道黑水流域,几乎都驻扎在芦花衙门,此地也就成了临潭回商向外活动的根据地。〔18〕苏永和与临潭回商构建起了互助关系。

反过来,通过与洮州回商的贸易往来,为苏永和左右川西北高原、尤其是四土之梭磨地区局势,提供了财力支撑。若林耀华所言,四土之梭磨土司的动态如何,直接影响嘉戎民族的命运。他观察到,苏永和通过武力征战、婚姻关系、政治手腕而控制包括梭磨在内的四土,继而“成为近现代嘉戎民族唯一的领袖人物”。〔19〕总体上,林耀华的阐述较为深刻地洞悉了当时嘉戎四土的政治局势,不过,其视野稍显狭窄,倘若林氏如同于式玉伉俪一般在甘南与黑水有过实地考察经历,就会明了苏永和的背后还有洮州回商、甚至甘南拉卜楞寺势力的支持。

数年后,民族调查者进入了川西北草地,其考察报告在侧面上证实了上述假设。阿坝是川西北草地的最大部落,但该部落在扩张的过程中,却在南北两个方向分别遭遇了黑水与甘肃夏河拉卜楞寺势力的钳制。中阿坝部落与夏河方面曾发生数次械斗,芦花头人苏永和则站在夏河一边,他曾在芦花诱杀阿坝土官。〔20〕而夏河拉卜楞寺地区错综复杂的族群政治关系中就有马步芳回民武装力量的声影,〔21〕马步芳急于涉猎川西北皮毛药材和鸦片贸易,夏河藏民向阿坝地区的扩展,即是他所推动的。〔22〕

由此观之,西北回商进入了四土、黑水、小金及其周边地区,形式上其活动范畴非常明确,即是采运烟土。不过围绕此特殊商品的种植、收割、采购各个环节,诸多族群与政治势力均席卷其中。也就是说,赶烟会把成都平原、杂谷脑河流域、四土、后番(黑水)、小金、阿坝草地、甘南夏河、洮州等等大片区域以及其间的各色人群串联了起来,勾勒出了一幅民国时期川西平原—川西北高原—甘南间族群接触的历史景象。

三、鸦片贩运与袍哥烟帮

多数时候,民国政府与四川当局明禁暗弛,四川军阀插手鸦片贩运以扩充军费、壮大实力,使得诸多当事者,均希望在鸦片贸易中“钻政策的空子”,如此情境自然造成烟土运输的高风险性,非武力押运而不可为之。那些专门从事武装运输鸦片的人群或者势力即是烟帮。

杂谷脑河流域在内的鸦片运输过程中,烟帮与秘密会社,即袍哥,自始至终交织在一起。清季民国时期袍哥在四川地区的蔓延有诸多因素:传统小农经济加速商品化,继而带来了市镇经济的发展;清季民国动荡的社会局势中,出现大量难民、散兵游勇,传统社会组织难以将其整合,国家对此亦素手无策。〔23〕同时,贩运鸦片的高风险,需要“群体的力量、广泛的关系、严密的网络”,〔24〕不消说,袍哥与此市场需求一拍即合,很快便与烟帮建立关系,甚而袍哥本身与烟帮融为一体。

川西北山区与袍哥的接触,或可追溯至清末宣统二年(1910),当时的川西灌县袍哥舵把子张捷先就曾进入岷江上游地区,并在威州筹建袍哥码头“恒聚公”。〔25〕而汶川瓦寺土司索代庚便是早期此区域(包括杂谷脑下游地区)的袍哥首领。〔26〕民国初年,袍哥在杂谷脑流域之腹心地区杂谷脑建立码头,堂号“吉安公”,后改名“协兴公”。其堂口名为“凤山沱水松柏堂”,而松柏堂便是附属于杂谷脑陕西会馆的关帝庙。〔27〕由此可知,陕商与袍哥曾相互依托,各自谋求在族群边缘地区的利益。

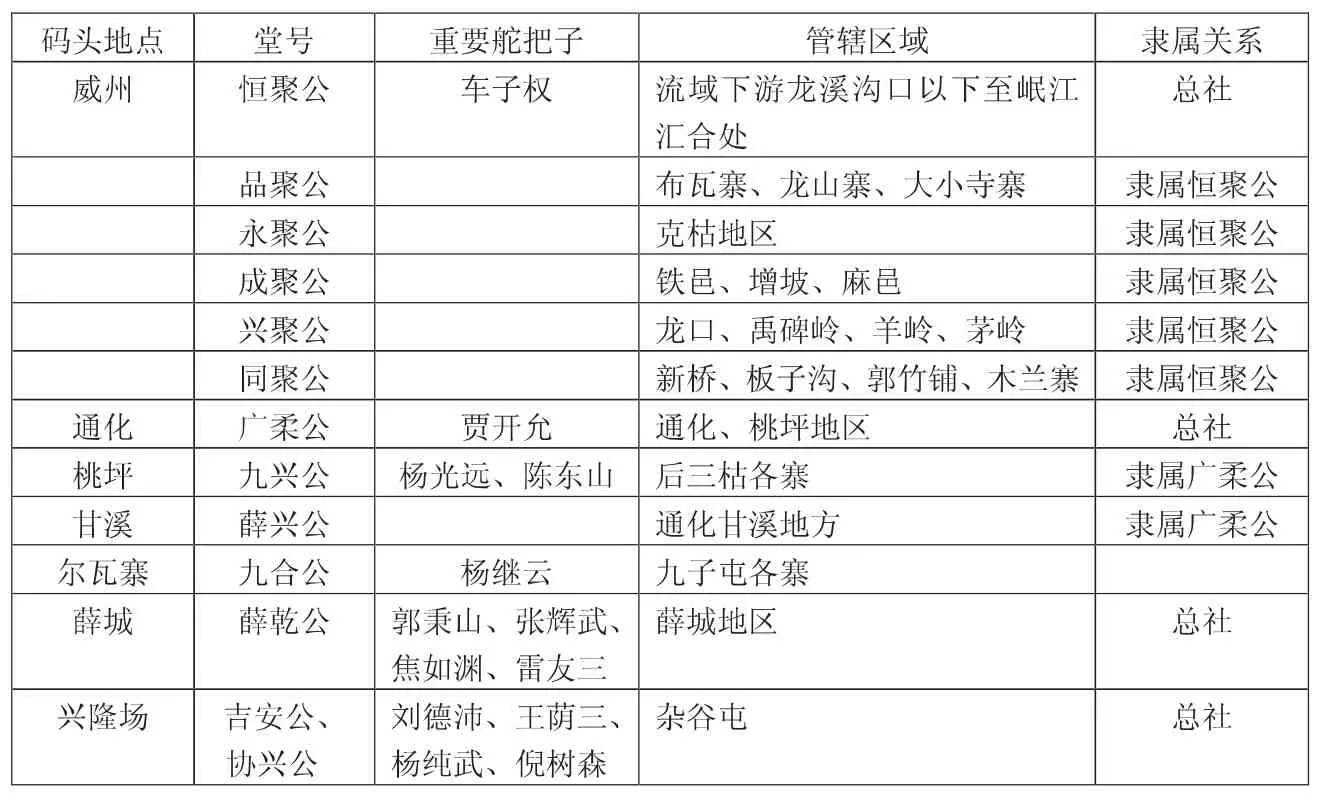

表1 民国时期杂谷脑流域的袍哥码头堂号

不过,直到罂粟在杂谷脑河流域及其周边后番、大小金川、四土的普遍种植之时,袍哥才真正在流域内建立更加广泛而严密的组织体系。对于此段历史,当地人的记忆非常清晰:

这条沟一路上来,威州、通化、薛城、兴隆场(杂谷脑)算是比较大的袍哥码头,甚至翻过鹧鸪山的马塘也有,它是杂谷脑码头的分号。不要说这些有市场的地方,就连村寨里头都有袍哥。这样说吧,上至土司头人、守备、乡长,下至保长、小商号、小混混,都加入了袍哥。我们这条沟的袍哥呢,有跟外头灌县的袍哥大爷些建立了关系。

运烟土就更不消说了,军阀就是袍哥大爷,烟帮是袍哥的,他们来这边或者里头的四土、后番、小金这些地方运烟土,理番的袍哥就要照顾嘛,当然也要分些油水。可以说袍哥把鸦片运输完全控制了,保安队、缉烟队根本不敢过问烟帮的事情,一路畅通无阻。一般人想运点烟土出去,风险就大了,一路都有卡子要查,还有土匪、浑水袍哥半路抢劫。〔28〕

可知,烟土贩运与袍哥在流域内的蔓延是相互发生的关系。烟土贩运的高利润刺激袍哥组织的发育,同时也为其运转提供资金保障。反过来,袍哥把流域内的各个族群实力派人物均纳入其严密的组织体系中,使得地方政府禁烟主张基本无力付诸实施,充其量也就是沾点油水而草草收场。

需要说明的是,本研究提及的烟帮多由川西内地袍哥组成,杂谷脑流域的袍哥则是与这些烟帮合作,甚至依附于内地烟帮,请其护送烟土出山,鲜有本地袍哥组成烟帮的情形。杂谷脑老街刘顺睦尚记得先父刘心静与烟帮合作的往事:

我小的时候,杂谷脑帮派林立。我的父亲刘心静参加了袍哥,是五哥、外管事,负责接待外来的兄弟伙。他还有个行政职务,就是杂谷脑第一保保长。我的二姨给磨子沟刘龚柏当三姨太,刘家跟成都军阀有关系,刘龚柏的兄弟刘耀逵是国民党的师长。抗日战争时候,刘龚柏帮中央军买过马匹。所以我父亲依靠这些关系可以做枪支、鸦片生意。那时候,他们在小金两河口一带租地种鸦片,还贩卖枪支弹药。他们请烟帮武装护送烟,翻牛头山、巴郎山,运到灌县的园东场。烟帮兄弟伙大多是灌县、郫县、大邑县、街子一带的人,全部是年轻力壮的小伙子,头尾有机枪开路、断后,中间是背脚的和骡马。如果不请烟帮,小股的土匪就可以把他们捡了。烟帮按所护送烟的量来抽油水。有名气的烟帮是灌县的袁学东、灌县河西的宋国泰。〔29〕

从刘顺睦的回忆即容易看出,袍哥、烟帮、军阀等势力之关系极为错综复杂,鸦片的运输与销售中他们分工明确,其利益却相互穿插、难以明析。在整体上,袍哥与烟帮始终保持了互利合作关系,维系着流域内及其周边地区鸦片贸易的市场格局。

四、鸦片种禁与地方权力对话

明末清初、尤其是乾隆2年保县城兴建以降,内地小商贩、逃荒者、戍边兵士之类汉民逐渐在杂谷脑下游官道一线定居,而薛城、通化、威州也就演化为流域内汉人聚居之地。在光阴的消逝中,这些汉人社区经历了社会与文化整合,当地的一些较大家族已转化为本地人,他们自称“老姓”“老户”,诸如薛城“张王李赵徐袁焦七姓人”、杂谷脑的王家、通化的贾家、威州的车家,即是此类的殷实家族。其家族领袖往往接受过新式教育、知晓时局,他们希望在流域内涉及利害关系的事务中拥有话语权,毫无疑问,鸦片种贩自然是民国时期区域内的核心利益所在。

20世纪30年代中后期,特别是在抗战的特殊背景下,民国政府不断对四川当局施压,四川地方的禁烟措施较之前有所严厉。作为四川的重要鸦片产区,民国政府专门在理番县所属的第十六专区设立禁烟监察处。〔30〕理番县政府随即通令各乡、镇公所实行禁烟,且颁布《禁烟治罪条例》,从禁吸、禁售、禁运等方面制定了具体规定。〔31〕

此时段,理番县政府及其行政长官,无论自身情愿与否,均须与本地家族势力形成对话。这些由四川政府委派而来的县长,起初不免怀揣振兴边政的宏图大志,然而一旦进入理番就会卷入鸦片贸易带来的纷争之中。一些县长识时务,懂得“划船”;而另一些更具抱负或者野心的地方执政者,诸如县长徐剑秋,则试图控制、改变原有的鸦片市场格局,继而中饱私囊。这样的想法与作法,均有相当的风险。士绅们谙熟文字的功用,一张状纸即可将县长置于被动境地。

在状告徐剑秋事件中,通化士绅贾开允始终起着举足轻重的作用。民国28年的贾开允,年仅25岁。他自幼接受过良好的新式教育,少年时他曾就读成都学院史科,后入国民党中央军校成都政训班。与此同时,贾家与流域下游诸多实力派汉人家族均有联姻关系。〔32〕优越的教育背景、广泛的亲族与社会关系网络,是贾开允成为当地士绅代表人物的先决条件。而且,他本人对于区域内的政治经济事务亦抱有极大热忱。

现存档案资料中,有控告县长徐剑秋及其他政府职员的文书十余份,控方包括“理番民众”、贾开允等士绅、县府干事、保安中队官员等等。通览之,便能发现贾开允为检举徐剑秋作了缜密计划、精细准备。篇幅所限,下文简要梳理几份文书,以此勾勒贾开允与徐剑秋的互动情形。理番民众向当时兼任四川省主席蒋介石的呈文,最为精要,兹节录若下:

尤吾县地居边区,民智低落,无论中央法令如何严厉,而贪吏恶毒依然。当今各县禁政森严,人人视为畏途,而吾县今年红灯遍市,满地烟苗。计吾县后番今年所产烟土不下数万余两,而政府公然以烟纳粮。后番各地见其烟土可以正式纳粮,而运者又可正式纳税,各地人民皆以种烟、运烟为正业,对于采药、耕种业而无人,至今田土荒芜,物价高昂。若此以往,明年当复为烟区,恐人民尽成烟癖。尤可畏者,今年由县府运售购烟之枪弹甚多,日后禁烟恐扰成夷变之祸。近年由军方、政方运售之枪不可胜数,以今年之数量,夷人之势力尤较前盛。素仰钧座以民为怀,当有济之,免有害吾前番之庶民。自徐县长莅任以来苛税烦多,红灯每月分三等抽捐:一等八十元、二等七十元、三等五十元。

……县府派有缉私队百余人,每两抽四钱、一百两抽四十两,如不纳者既完全没收,且判以徒刑。后番番民以烟纳粮,烟价最低,仅合法币洋一元六角一两。……再者县长及科秘均系烟癖,每日均集议于烟灯之下,而到办公室者仅仅少数下级职员而已。县长与其太太日闹四五场,有时竟互相持枪相斗,县长竟时隐避于人家。民等请示不得,素仰钧座关心民寞、澄清吏治为怀。谅必彻底究理,以儆效尤,而申舆论,余者不尽,谨此密呈。

叩请公安

理番民众拜呈〔33〕

不难看到,此呈文罗列了徐剑秋五条罪状:后番地区禁烟乏力;大肆贩卖枪支,为边区安定埋下隐患;前番苛捐杂税烦多;县长及高级职员染有烟瘾,致使公务荒废;堂堂县长却家务混乱,猥琐不已。当然,这些指控的真实性并非本研究关注重点,需讨论的是,“理番民众”何故状告县长,双方矛盾焦点何在?其实,关键就在于值得玩味的“理番民众”一词之所指,很难让人相信它涵盖了整个理番县境内的所有人群。假若说“理番民众”乃贾开允等士绅对于“民众”的张冠李戴,或许此推论有些武断。那么,联系文中语境即可知“理番民众”一定是比较局限的,文书已经明示了一种特定的人群分类方式:“后番番民”与“前番庶民”,不用讲,所谓“理番民众”实际所指就是“前番庶民”,主要是杂谷脑河流域、特别是中下游一带的民众。

进一步讲,贾开允之所以能得到前番庶民的支持,就在于鸦片种贩问题上,贾开允与他们有一致的利益。矛盾的触发点,即是徐剑秋在禁烟事务上的双重标准和措施:后番地区放任自流,而“前番”(杂谷脑河流域)则禁政严厉。后番地理与社会制度的特殊性,致使当局无力实质性推进禁烟措施,默许了“满地烟苗”的事实。更何况,以烟纳粮,且以烟换取枪支,均使得后番与徐剑秋政府获得了各自的利益。反观之,地方当局则对杂谷脑河中下游地区采取各项严厉的禁烟措施,诸如三等红灯捐税、十两抽四两的高额烟捐。所谓“不患贫而患不均”,徐剑秋在理番县境内禁烟的两套措施,严重伤害了杂谷脑河流域广大牵涉鸦片市场的人群。不用说,通化贾家在内的大家族的烟土利益更是首当其冲,同时,贾开允清楚地意识到以“理番民众”的身份控告徐剑秋经得住推敲。

对于此种不利局势,徐剑秋着手从两个方面来试图化解,一是行贿第十六区行政督察专员谭毅武,使谭氏不再追究;二是秘密找灌县杀手,以图暗杀贾开允。第一种方案似乎奏效,贾开允与理番民众、保安中队长等向谭毅武呈交控文,发生在1939年9月,两个月后,谭毅武尚未表达明确的态度,双方只能相互僵持。然而,事情很快出现转机。贾开允终于等到再次向徐剑秋发难的机会,在第二次呈报给谭毅武的控诉中,贾开允甚而向十六区公署施加了压力:

窃允于昨夜九钟许自友人处闲谈返家,甫抵大门即有人自门侧梭巡而至。允隐约见之惊异其状,当仓皇向室内趋避,不数步即闻枪声数响,头上所着之帽遂应声而下,发枪者亦纷纷逸去。窃允前同属县士绅向钧属举发县长徐剑秋一案,事隔两月尚未奉到钧属批示,徐氏难免不知。数日前,允即闻徐氏唆使灌县派出所威州缉私主任徐成柱暗杀允及其他同仁。初未及防,殊竟演成事实,深觉遗憾,理合电请备查。再最近盛传徐氏已向钧座行贿若干,亦有将本案注销之说。虽道路之言不足为信,然历时如是之久而未得一结果,揆其情由,似觉不无疑虑,故徐氏此种行为是否有所仗恃,允不得而知。窃念一身存亡无足计,特恐事态扩大糜烂地方,则允将为理番终身罪人,无法自赎。并恳钧座念地方疾苦,销患未然,将此提早解决,以靖后防。〔34〕

引文清楚地透露出贾开允的气愤与不满。除愤慨徐剑秋教唆枪手前来暗算,贾开允把矛头指向了第十六区行政督察专员谭毅武,认为徐剑秋之所以敢来灭口,就在于官官相卫,谭氏作为了保护伞。倘若没有十足把握,贾开允不至于说出“盛传徐氏已向钧座行贿若干”。贾开允此事件上的底气在于道义上,他处在被人暗算的弱势地位,能在坊间获得同情,特别是得到诸多士绅的支持,故而贾氏敢放出狠话:“一身存亡无足计,特恐事态扩大糜烂地方”。此几乎就是在威胁谭毅武,若事态扩大到无法收拾的地步,必定会危及专员与地方局势。

徐剑秋暗杀地方士绅未果,事情却又败露,加之贾开允向行政督察专员摊牌,谭毅武只能弃卒保车。迅疾,谭氏便召集署务委员会议,通过了将徐剑秋撤职查办之决议,并报呈四川省政府:

据十六区专署查复理番县长徐剑秋撤职各案,据查该县长贩卖烟土、枪弹,吸食鸦片,教唆杀人及非法逮捕各项,均有重大罪嫌。该专属拟请将该县长撤职究办,并称有关证件经面交贺秘书长收存等情。〔35〕

可以想见,以贾开允为首的理番士绅几经波折将县长弹劾,此事件在流域内引发热议,不到而立之年的贾开允借此名声大噪。值得注意的是,贾开允在与徐剑秋的博弈中获胜,很大程度上得益于众多士绅的支持。与此同时,该阶层之内部认同尚为薄弱,毕竟,其内部存在利益诉求差异,甚而部分士绅与徐剑秋存在利益共谋关系。

透过文献梳理,本研究推论民国8年(1919)左右,罂粟开始逐步在杂谷脑河流域种植。与此同时,我们强调杂谷脑河流域的罂粟传入,乃是区域整体现象,具有与黑水、小金川相同的区域历史背景。四川军阀割据之下的防区制,使得鸦片贸易成为最为快速扩充军费的方式。在军阀与地方上层人士的相互妥协下,理番县获准自由种植罂粟。

鸦片的收割是一种劳动力密集型事务,诸如后番、四土、懋功等罂粟主要产区,每年的固定时节总会吸引大量普通割烟工、烟帮、烟商前往,此景象被叫作“赶烟会”。沟壑纵横的杂谷脑河流域却是内地各色人群进入鸦片主产区的必经孔道,与此同时流域内的各个族群也会就近或者按照约定俗成之习惯,前去上述各地赶烟会,由此而结合为一个鸦片种贩的区域整体。赶烟会论题上,需要关注以甘肃洮州临潭地区为核心的西北回商的商业实践。在考察鸦片蔓延的区域面貌之余,本研究聚焦具体而微的个案,希冀从与鸦片有关的往事中,理解流域内的族群政治态势。

注释:

〔1〕S.A.M.Adshead,“The Opium Trade in Szechwan 1881 to 1911”,Journal of Southeast Asian History,No.2,1966,pp.93-99.

〔2〕〔美〕朱迪思·怀曼:《鸦片和晚清的四川政府》,〔加〕卜正民、〔加〕若林正编:《鸦片政权》,黄山书社,2009年,第234页。

〔3〕〔30〕秦和平:《四川鸦片问题与禁烟运动》,四川民族出版社,2001年,第159、245-246页。

〔4〕〔11〕桑梓候:《解放前理县种植鸦片的情况》,《四川文史资料选辑》第三十五辑,四川人民出版社,1985年,第143、145-146页。

〔5〕雷伯和:《解放前理县禁烟纪实》,政协理县委员会文史资料编辑委员会编:《理县政协文史资料选辑》第一辑,第44页。又据薛城李书汉介绍,雷伯和的母亲为杂谷脑河南杜家香号老板(人称“杜香客”)之女,雷家在薛城也是财力雄厚之家。基于此,雷伯和关于鸦片传入理番上层社会的历史记忆,有较强的可信度。

〔6〕〔25〕〔32〕理县志编纂委员会编纂:《理县志》,四川民族出版社,1997年,第98-111、771、777页。

〔7〕熊甫:《军阀混战时期的四川经济》,四川省文史馆编:《民国四川军阀实录》第三辑,四川人民出版社,2011年,第179页。

〔8〕〔9〕吴光俊:《四川军阀防区制的形成》,四川省文史馆编:《民国四川军阀实录》第一辑,四川人民出版社,2011年,第226、229-233页。

〔10〕张慧昌:《一、三边军与三、七、二十一师之战》,四川省文史馆编:《民国四川军阀实录》第二辑,四川人民出版社,2011年,第17-25页。

〔12〕军阀混战,使得包括川西北在内的四川地区局势动荡不堪。譬如,1924年杨森买通了刘成勋部驻灌县的旅长郑世斌,由此逐步掌控了川西北局势,直到1925年底杨森“统一之战”失利;1927年刘文辉将刘成勋势力吞并,川康地区为刘文辉掌控;1928年“国民革命军四川同盟军”反对刘湘,历时两年而未果;1932-1933年刘湘与刘文辉之“二刘大战”,以刘湘统一四川而告终。

〔13〕2011年3月24-26日,数次请教理县桃坪乡罗山寨杨万清,杨先生时年82岁,于理县杂谷脑街心花园。

〔14〕顾颉刚:《西北考察日记》,甘肃人民出版社,2002年,第228页。

〔15〕〔德〕沃尔特·克里斯塔勒著:《德国南部中心地原理》,常正文、王兴中等译,商务印书馆,1998年,第31页。

〔16〕崔润德:《四土纪行》(上),《边疆服务》第19期,1947年,第12页。

〔17〕四川民族调查组:《卓克基土司统治地区调查》,四川省编辑组:《四川省阿坝州藏族社会历史调查》,四川省社会科学院出版社,1985年,第261页。

〔18〕于式玉:《记黑水旅行》,《于式玉藏区考察文集》,中国藏学出版社,1990年,第200-203页。

〔19〕林耀华:《川康北界的嘉戎土司》,《边政公论》第6卷第2期,1947年,第39-44页。

〔20〕〔22〕西南民族学院民族研究所:《草地藏族调查材料》(内部资料),1984年,第29-30、37页。

〔21〕陈秉渊:《马步芳家族统治青海四十年》,青海人民出版社,1986年,第218-220页。

〔23〕赵清:《袍哥与土匪》,天津人民出版社,1990年;王纯五:《袍哥探秘》,巴蜀书社,1993年;吴善中:《晚清哥老会研究》,吉林人民出版社,2003年。

〔24〕秦和平:《对清季四川社会变迁与袍哥滋生的认识》,《社会科学研究》2001年第2期,第123页。

〔26〕四川省调查组:《羌族社会历史调查》,四川省社会科学院出版社,1986年,第204页。

〔27〕王毓全:《杂谷脑袍哥》,理县政协文史学习委编:《理县政协文史资料》第二辑,2006年,第22页。

〔28〕2010年8月8日,拜访张天祜先生,于薛城老街张家。

〔29〕2010年9月11日,拜访刘顺睦先生,于杂谷脑营盘街四小队刘家。

〔31〕雷伯和:《解放前理县禁烟纪实》,政协理县委员会文史资料编辑委员会编:《理县政协文史资料选辑》第一辑,1997年,第46-47页。

〔33〕四川省档案馆档案:《缴还理番县民原呈一件》,1939年,全宗号54,档案资料号5314。

〔34〕四川省档案馆档案:《四川省第十六区行政督察专员公署呈事密不录由》,1939年12月14日,全宗号54,档案资料号5314。

〔35〕四川省档案馆档案:《四川省政府民政厅签条》,1940年2月,全宗号54,档案资料号5314。