国家安定与个人权利保障:转型悖论及其消解〔*〕

2015-12-16○常健,刘明

○ 常 健,刘 明

(1.南开大学 周恩来政府管理学院,天津 300353;2.南开大学 人权研究中心,天津 300353)

国家安定与个人人权保障是两种不同的价值诉求,但都是现代社会中重要的公共利益。二者可以相互促进,也可能相互竞争甚至产生对抗。多数欧美发达国家基于政治自由主义和个人主义的文化传统,通常强调保障个人权利的至上性,忽视因此付出的国家安定的代价,否认国家安定也是一项集体人权,或简单地认为只要保障个人权利就能实现国家安定。相反,多数发展中国家基于自己的文化传统和社会转型过程的实际经历,强调国家安定不仅是与个人权利保障同样重要的公共利益和价值诉求,也是实现个人权利保障的重要条件。这种观点体现在《世界人权宣言》《公民权利和政治权利国际公约》和许多重要的国际和地区性的人权文书中,并在《为各社会共享和平生活做好准备的宣言》中被宣布为一项基本人权,即“和平权”。

在现实中,我们不断看到,许多国家在促进个人权利实现的过程中,却陷入了社会动荡、权利压抑甚至国家安定和个人权利皆得不到保障的恶性循环。这种“转型悖论”提示我们必须对先前由西方学者主导的人权理论作出深刻反思,依据各国促进人权实现过程的实际经历,重新思考国家安定与个人权利保障之间的关系,这对于促进世界人权在当代的健康发展具有重要的理论意义和现实意义。

一、国家安定与个人权利保障的辩证关系

从人权政治学的角度来看,国家安定与个人权利保障是两种重要但不同的公共利益和价值诉求,二者之间存在着相互依赖又相互制约的辩证关系,它具体体现在以下四个方面。

首先,国家安定和个人权利保障是两种不同的公共利益。国家安定要求每个社会成员遵守社会的规范,维护社会政治秩序,强调的是个人的义务和集体的权利;个人权利保障则要求社会尊重和保障每个社会成员的基本自由和生存发展条件,强调的是个人的权利和政府的义务。尽管它们一个着眼于整体社会政治关系的维系,另一个着眼于对社会个体成员的保护,但它们都是重要的公共利益。对社会政治秩序的维护是为了防止社会成员之间的冲突对社会共同体存续的威胁,而对社会成员个体权利的保护既是社会共同体存在和发展的条件,也是社会共同体存在的最终目的。对现代社会共同体的健康发展来说,二者是缺一不可的。

其次,国家安定与个人权利保障是相互依赖、互为条件的。一方面,国家安定为个人权利保障提供实现的现实条件。在市场经济体制下,社会成员利益呈现出多元化的格局。这导致社会成员在实现自身权利的过程中会产生相互间的利益冲突。如果不能有效地化解社会成员之间的冲突,维护社会政治的秩序和安定,就会导致严重的社会对抗甚至暴力和战争,破坏人权实现的现实基础,使每个社会成员的权利都失去保障。另一方面,个人权利保障也是国家安定的重要条件。《世界人权宣言》和《公民权利和政治权利国际公约》在序言中都明确指出,“对人类家庭所有成员的固有尊严及其平等的和不移的权利的承认,乃是世界自由、正义与和平的基础”。国家安定的前提是社会成员在基本价值和行为规范上达成共识,而对每个社会成员基本人权的保障,是在多元利益格局下最容易达成的基本共识。在此共识基础上,可以形成社会政治的深层稳定。当社会成员的基本人权得到国家的有效保障时,就会提升国家的合法性,促进社会政治的安定;相反,如果社会成员的个人权利得不到基本保障,侵犯人权成为社会普遍的现象,就必然会导致社会成员的广泛抗争,国家安定就无法实现。

再次,国家安定与个人权利保障相互限制。一方面,个人权利的实现要以国家安定为限度,当其对国家安定产生破坏性影响时,就会受到限制,而不再受到保障。《世界人权宣言》第29条第2款规定:“人人在行使他的权利和自由时,只受法律所确定的限制,确定此种限制的唯一目的在于保证对旁人的权利和自由给予应有的承认和尊重,并在一个民主的社会中适应道德、公共秩序和普遍福利的正当需要。”《公民权利和政治权利国际公约》第20条规定,“任何鼓吹战争的宣传”,“任何鼓吹民族、种族或宗教仇恨的主张,构成煽动歧视、敌视或强暴者”,都应以法律加以禁止。第21条和22条也明确规定,公民的和平集会和结社自由权利要受到国家安全或公共安全、公共秩序的限制。只有和平的集会才受保护,“非和平的集会或因为使用武力而失去其和平性质的集会不在第21条(《公民权利与政治权利国际公约》第21条)的保护范围之内”。〔1〕第22条同时规定,“不应禁止对军队或警察成员的行使此项权利加以合法的限制”,这显然也是基于对保障国家安定的考虑。另一方面,维护国家安定的措施也要以一些基本人权的保障为限。《公民权利与政治权利国际公约》第4条第2款在规定“在社会紧急状态威胁到国家的生命并经正式宣布时,本公约缔约国得采取措施克减其在本公约下所承担的义务”的同时,也明确规定“克减的程度以紧急情势所严格需要者为限,此等措施并不得与它根据国际法所负有的其他义务相矛盾,且不得包含纯粹基于种族、肤色、性别、语言、宗教或社会出身的理由的歧视”。该条第二款又具体规定国家不得根据上述条款而克减对第6条(生命权)、第7条(禁止酷刑)、第8条第1款和第2款(禁止奴役)、第11条(不得仅仅由于无力履行约定义务而被监禁)、第15条(罪刑法定)、第16条(法律人格权)和第18条(思想、良心和宗教信仰自由)所承担的义务。

最后,国家安定与个人权利保障又是相互渗透的。良序的国家安定被定义为和平权。1948年联合国大会通过的《世界人权宣言》第28条指出:“人人有权要求一种社会的和国际的秩序,在这种秩序中,本宣言所载的权利和自由能获得充分实现。”1978年制定并通过的《为各社会共享和平生活做好准备的宣言》第一次明确提出了“和平权”的概念,将其规定为“个人、国家和全人类享有和平生活的权利”。1981年制定并通过的《非洲人权和民族权宪章》第23条和24条规定,“一切民族均有权享有国内和国际的和平与安全”,“一切民族均有权享有一个有利于其发展的普遍良好的环境”。〔2〕和平权是一个国家或民族所拥有的权利,也是每个公民所拥有的权利。作为一项集体权利的和平权是其他个人权利实现的重要条件,正如菲利斯(William F.Felice)所指出的:“某些个人权利不能够在群体之外得到实现。在很多情况下,个人权利只有通过对群体权利的理解或保护才能够充分实现。”〔3〕

二、维护国家安定与保障个人权利的相互作用

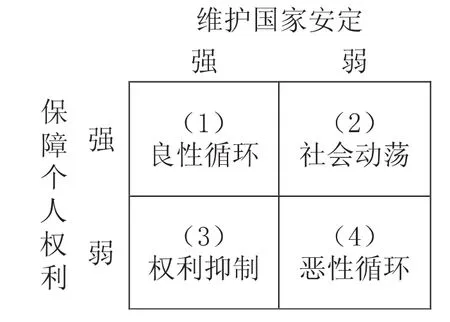

在现实的政治过程中,对国家安定和个人权利的保障之间的相互作用所产生的结果呈现出更为复杂的情况。可以用以下矩阵来加以概括(见图1):

图1 维护国家安定与保障个人权利相互作用的四种状态

图1用“维护国家安定”和“保障个人权利”这两个维度形成的矩阵,将维护国家安定与保障个人权利之间相互作用的结果概括为四种典型的状态。

状态(1)是维护国家安定与个人权利保障的良性循环状态,即个人权利保障促进了国家安定,维护国家安定又为个人权利保障提供了更佳的实现条件,而个人权利保障水平的提高又进一步强化了社会政治的深层稳定。在现实中,一些北欧国家是这一状态的典型代表,其对个人权利的保障处于较高水平,而社会政治也相对稳定,二者间呈现相互促进的关系。

状态(2)是个人权利保障的强势要求导致社会政治动荡不安,即由于对个人权利特别是自由权利的强势保障,使社会成员之间以及社会成员与政府之间的冲突无法得到有效地控制,从而导致社会冲突不断升级,政府频繁更替,政治局势不稳。在现实中,一些拉美国家和欧洲国家处于这种状态,它们高调保护个人权利特别是各项自由权利,但政府却没有能力维护社会政治秩序,从而使国家处于高度不稳定状态,社会经济发展缓慢。

状态(3)是为了维护社会政治秩序而对个人权利的严格抑制,即政府强势维持社会政治稳定,对社会成员的个人权利予以严格限制甚至压制,使社会政治秩序处于相对稳定状态,社会经济能够得以较快速度发展。在现实中,多数亚洲国家处于这种状态,政府对社会政治秩序有较强的控制能力,个人的自由空间受到较多限制。

状态(4)是国家不安定与个人权利得不到保障的恶性循环状态,即对个人权利的弱保护导致激进的个人权利诉求,激进的个人权利诉求导致社会政治动荡不安,而社会政治动荡又导致对个人权利的更严格限制,这种更严格的限制又导致更激进的个人权利诉求和抗争,从而使社会政治更加动荡不安,并进一步导致对个人权利的更严格甚至更严重地侵犯,以至最终导致国内战争的爆发。在现实中,许多非洲国家处于这种状态,在这些国家中,政府既无意提高个人权利的保障水平,又无力维护社会政治秩序,使得国家经常陷入内战与严重的社会冲突之中,社会经济无法得到持续地发展。

以上四种状态是典型的类别,在现实中还有许多国家处于两种类型的中间状态。如一些欧美国家就处于状态(1)和状态(2)的中间状态,而中国则正处于状态(1)和状态(3)的中间状态。一些中东国家正在从状态(3)滑向状态(4),而一些拉美国家曾经从状态(3)转向状态(2)。

三、影响实现国家安定与个人权利保障良性循环的各种因素

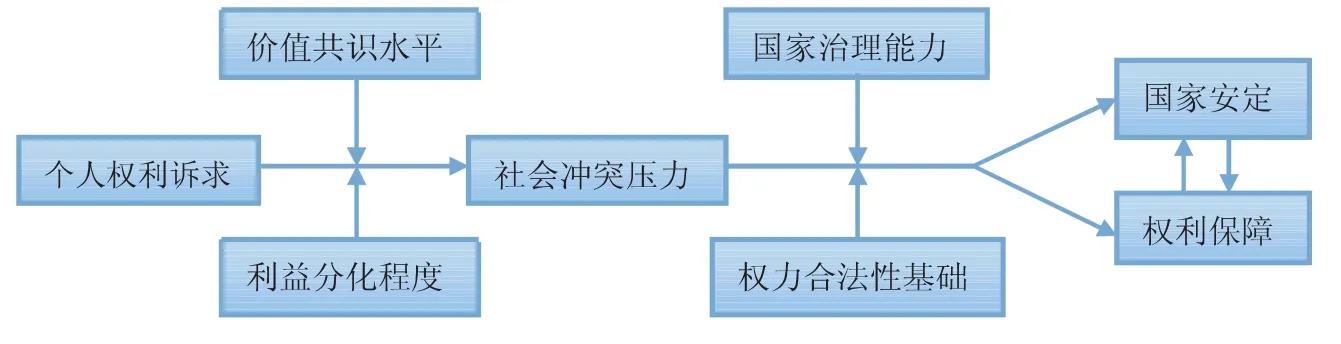

就理想状态来说,各个国家都会希望进入状态(1),实现维护国家安定与个人权利保障的良性循环。但在现实中,存在着一些客观因素阻碍着国家进入这种良性循环状态。这些因素主要包括:(一)个人权利诉求;(二)社会冲突压力;(三)利益分化程度;(四)价值共识水平;(五)权力合法性基础;(六)国家治理能力。根据这些因素之间相互关系可以建立维护国家安定与保障个人权利互动关系的结构模型(见图2)。

图2 维护国家安定与保障个人权利互动关系的结构模型

如图2所示,权利诉求是自变量,维护国家安定与保障个人权利的四种状态是因变量,社会冲突压力是二者的中间变量;利益分化程度和价值共识水平是社会冲突压力程度的调节变量;权力合法性基础和国家治理能力是社会冲突压力效果的调节变量。

具体来说,同样的权利诉求,在一个利益分化程度很高且价值共识很低的社会中,将会产生更大的社会冲突压力,如果国家治理能力和权力合法性基础都处于较低水平,就无法控制和化解这种社会冲突压力,从而导致国家不安定与个人权利得不到保障的恶性循环。相反,在一个利益分化程度较低且价值共识水平较高的社会中,同样的权利诉求就会产生较小的社会冲突压力,如果国家治理能力和权力合法性基础也都处于较高的水平,那么这种社会冲突压力就很容易得到控制和化解,从而形成维护国家安定与个人权利保障的良性循环。

然而,当权利诉求带来较大的社会冲突压力时,如果国家具有很强的治理能力和较高的权力合法性水平时,就更有可能出现政府严格限制个人权利以维护国家安定的局面。相反,如果国家的治理能力和合法性基础都很弱时,由权利诉求所产生的社会冲突压力就无法得到控制和化解,从而导致剧烈的社会动荡。

根据以上模型,维护国家安定与保障个人权利形成良性循环的关键,是使由权利诉求所产生的社会冲突压力与国家对社会冲突的控制化解能力相匹配。实现这种匹配有两种主要路径:一是降低由个人权利诉求所产生的社会冲突压力,二是提高国家对社会的统合能力。

降低个人权利诉求所产生的社会冲突压力,最直接的方式就是要求社会成员降低个人权利的诉求水平,间接的方式是降低社会成员的利益分化程度,提高社会成员价值共识的水平。

提高国家对社会冲突的控制化解能力,最直接的方式是提高国家治理能力,使政府有适宜的制度、足够的权威、充分的资源、训练有素的人力和行之有效的方法来管控和化解冲突。较间接的方式是提升权力的合法性水平,提高民众对国家治理机构的信任度和满意度,降低抗争的意愿与动力。权力的合法性有多重来源,其中包括两个最重要方面:一是通过公共认可的权力赋予制度,二是来自公众认可的权力运行绩效。在西方国家,权力的合法性主要来自宪法规定的民主选举制度;在一些保持传统的亚洲和非洲国家,权力的合法性来自于宗教的或世俗的传统世袭制度;在一些经历革命后的国家,权力的合法性主要来源于对革命胜利的成功领导;在许多处于转型中的发展中国家,权力的合法性主要来自于权力的运行绩效,特别是经济社会的发展实效。

需要特别指出的是,在两组调节变量中,每一组的两个变量之间都具有相互补充的关系。在第一组调节变量中,当社会利益分化程度较高时,可以通过提高社会成员的价值共识水平,来降低社会利益分化对社会冲突压力的作用。同样,在第二组调节变量中,权力的合法性基础可以在一定程度上弥补国家治理能力的不足对治理状态的负面影响。

四、如何消解在促进人权实现过程中的“转型悖论”

在促进人权实现的过程中,许多发展中国家面临着“转型悖论”,即促进个人权利全面实现的努力,并没有像预期的那样进入维护国家安定与保障个人权利的良性循环,而是遭遇政府对权利的更严厉限制,或是陷入无休止的社会动荡,甚至进入恶性循环,陷入长期内战,不仅国家失去安定局面,而且个人权利也受到更多侵犯。因此,如何消解这种转型悖论,是发展中国家在促进人权实现的过程中必须要严肃面对和认真思考的问题。

根据前述的分析可以看到,产生转型悖论的根本原因是权利诉求所产生的社会冲突压力与国家对社会冲突的控制化解能力之间的不相适应。而消解这种转型悖论的关键之点,就是设法降低由权利诉求所产生的社会冲突压力,同时提高国家对社会冲突的控制化解能力。

在2010年12月开始发生的争取人权的“阿拉伯之春”运动中,呈现出两类不同的情况,一类情况是避免了转型悖论,使维护国家安定和保障个人权利进入良性循环,另一类情况是使保障个人权利和维护国家安定陷入转型悖论。这为我们对转型悖论的研究提供了现实素材。

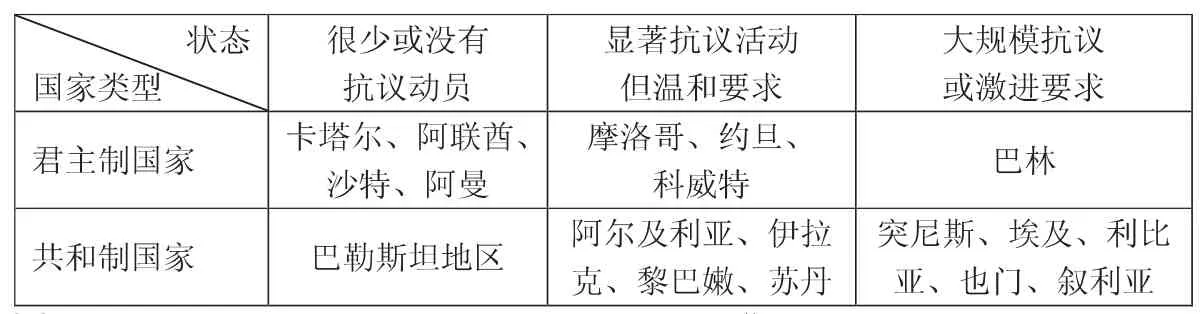

首先,我们看到一个与人们通常的期望不同的统计,即在“阿拉伯之春”期间,人权诉求所产生的社会冲突压力,对共和制国家的冲击要远远大于君主制国家。在中东阿拉伯世界,存在八个阿拉伯王室,即沙特、卡塔尔、阿联酋、约旦、摩洛哥、巴林、科威特、阿曼,构成了中东地区的王权势力。这些国家实行绝对君主制,国王实行世袭制并且是最高权力的拥有者。在“阿拉伯之春”的社会政治动荡中,与多数实行政党制的共和制国家相比,社会政治动乱的程度在这些王权国家要小得多(可见表1)。

表1 阿拉伯世界的政治动荡(2010年12月至2012年8月)

这一情况可以从两方面进行分析。一方面,在这一运动过程中,阿拉伯君主制国家内部的抗议示威活动相对较小,抗议者提出的是一些较为温和的、改良性的政治要求,未出现类似于埃及、突尼斯那样暴烈而广泛的民众抗议活动。〔4〕这使得由权利诉求所产生的社会冲突压力相对缓和。另一方面,这些国家对社会冲突的控制化解能力相对较强,政府对示威者和反对派保持了相对克制的态度。

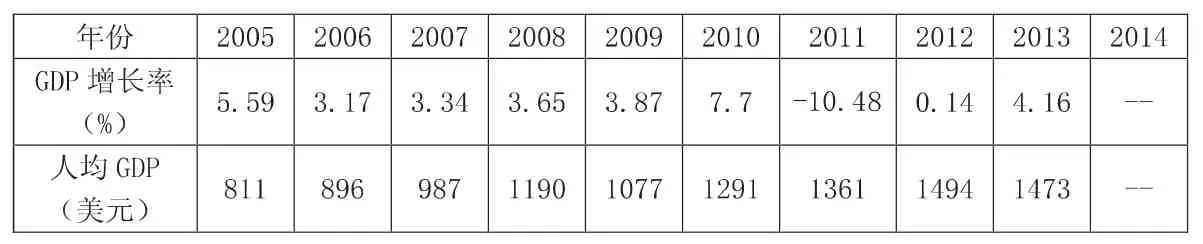

以沙特为例,在“阿拉伯之春”的民众运动中,沙特的民众和政府都采取了相对克制的方式。从权利诉求方式来看,民众主要通过“沙特愤怒”“沙特革命日”的和平示威游行来表达对政府的不满,而没有采取暴力破坏或武力抗争的方式。从政府应对方式来看,沙特政府的应对措施也不是武力镇压,而是通过福利发放、宗教倡议、出动警力维持安定等措施。在整个过程中,主要以民众的和平有序抗争和政府的妥协为主导互动方式。这种良性互动取得了国家安定与个人权利改善的双赢效果。一方面,沙特的这种和平妥协的方式是在维持国家安定的情况下进行的,没有造成大的人员伤亡和破坏。另一方面,沙特民众的个人人权在民众和平抗议活动下也得到明显促进。例如,针对沙特民众有关民主和妇女平等的呼吁,沙特王室立即提出相应政策,适度开放妇女的就业范围,承认妇女的选举权与被选举权。2011年9月25日,沙特国王阿卜杜拉宣布,沙特妇女有权成为协商会议议员、有权参加市政委员会选举。这意味着,一直没有选举权与被选举权的沙特妇女,首次获得了与男子同等的权利。〔5〕这在阿拉伯世界无疑是一个巨大进步。由于没有出现大规模的社会政治动荡,在“阿拉伯之春”爆发的当年以及之后一两年,沙特的经济保持了稳定增长,人均GDP在2010年前后也保持了稳定增长,尤其是在“阿拉伯之春”爆发的2011年,GDP的增速更是达到6.77%,民众的生活水平处在不断上升的状态中(见表2)。同时,政府锐意革新,通过出台新的政策提升民众的就业机会,保障和提升公民的就业权等经济权利和社会权利。2012年8月,据沙特劳动部部长Fakeih的说法,旨在增加本国人就业的名为Nitaqat的计划实施一年来,增加了25万沙特人就业,相当于该计划实施前5年沙特就业人数总和。〔6〕

表2 沙特阿拉伯的GDP增长率与人均GDP(2005-2014年)

阿拉伯世界的主要君主制国家对社会冲突的控制化解能力与其独特的合法性基础有密切的联系。这些君主制国家合法性主要来自于两个方面:一是伊斯兰教的宗教权威,阿拉伯君主往往强调君权的伊斯兰教渊源,政治权威与宗教权威的结合成为这些君主制国家汲取合法性的一个文化渊源;二是多数的阿拉伯君主制国家凭借丰富的石油资源保障了经济的增长和国民生活水平的提高,国民的经济、社会和文化权利得到较好地保障,“借助巨额的石油收入,海湾君主国建立起了规模庞大、涵盖广泛的社会福利体系,包括提供公共部门的就业、薪酬保障、免费的医疗和教育,以及对食品、能源、住房的补贴等等。”〔7〕这使得国民在心理上能够接受当前的制度和权威统治,为国家控制和化解社会冲突提供了重要的权力基础。

与沙特阿拉伯等国家形成对比的另一类情况,是在“阿拉伯之春”中发生剧烈社会政治动荡的突尼斯、也门、埃及、叙利亚等国以及长期处于动乱的伊拉克等国家。这些国家由于社会利益分化和价值共识缺乏,使得权利诉求更为激进,并产生了更强的社会冲突压力。以埃及为例,埃及是“阿拉伯之春”这波运动中遭受社会政治动荡最为激烈的国家之一,这与埃及民众长期处于贫困状态是密切关联的。穆巴拉克时期,经济形势继续恶化,2009年,根据埃及健康部和联合国发展署的报告,三分之一的埃及儿童营养不良;另据称,从2005到2008年期间,极端贫困的人数增加了20%。〔8〕由于经济状况的恶化,爆发剧烈社会政治动荡的几个阿拉伯国家都经历了失业率长期居高不下的痛苦过程:2010年底,突尼斯失业率高达16%,50%以上的大学生毕业即失业,30岁以下青年的失业率达52%;也门2008年失业率是35%,2010年长期失业率为17%,季节性失业率为29%,总失业率上升为46%,其中3/4为年轻人;埃及失业率在“阿拉伯之春”爆发前达20%,其中年轻人占2/3;2010年,利比亚失业率为20.63%,80%为年轻人。〔9〕2015年6月3日,联合国粮农组织(UNFAO)助理总干事、近东及北非地区代表Abdessalam Ould Ahmed在开罗召开的“近东及北非地区食品不安全状况年度报告”会议上指出,埃及有5%的人口处于食品不安全状态。受战争和地区局势恶化的影响,25年来,伊拉克、叙利亚、也门和巴勒斯坦地区食品不安全状况蔓延,这些国家为降低饥饿率而做出的半数努力付之东流。从1990年始,近东及北非地区处于长期性食品不安全状况的人口数量成倍增长,达到3300万人。其比率从 6.6% 增加到 7.5%。〔10〕

面对沉重的社会冲突压力,国家控制化解社会冲突的能力受到严重挑战,从而导致剧烈的社会动荡,大量无辜平民的死亡,民众的生命权得不到保障,终日生活在恐惧之下。据统计,在动荡期间,截止2012年,因为社会动乱而死亡的人数,也门为1200人,埃及为1085人,截止2011年,突尼斯为338人,截止2011年10月,利比亚为12496人,截止2014年4月,叙利亚为191369人。〔11〕

剧烈的社会动荡,使国家经济发展受到严重影响。在动荡当年以及之后几年,这些国家的GDP增长率大都经历了倒退或滞涨。比如,突尼斯和也门,在2011年出现了负增长,之后一两年的经济增速也比动荡之前明显放缓(见表3和表4)。利比亚在2011年的GDP增速更是达到惊人的-62.08%,国家的经济几乎崩溃。〔12〕

表3 突尼斯的GDP增长率与人均GDP(2005-2014年)

表4 也门共和国的GDP增长率与人均GDP(2005-2014年)

国家经济发展的受阻,导致国民的经济和社会权利保障水平明显下降,饥荒的程度显著上升,难民的数量大幅增加。从国际范围来看,发展中国家食品不安全比率从23.4%下降到12.9%。拉丁美洲地区、西部非洲地区以及许多亚洲国家下降较快,而在一些动荡地区如中部非洲却有所增加。叙利亚危机已经使1360万人口急需粮食和其他农产品的救助,其中980万人生活在叙国内,而380万人沦为他国难民。也门处于食品不安全状态的人口已经超过其总人口的半数,从2015年初开始已经达到2400万。伊拉克处于食品不安全状态的人口比例从1990至1992年间的8%增至2014至2016年间的23%。〔13〕

从对上述两类实例的分析可以看到,在促进人权实现的过程中,要实现维护国家安定与保障个人权利的良性循环,消解“转型悖论”,需要社会与政府多方面的合作努力。从国家和政府方面来说,需要采取措施促进社会的利益整合,使社会成员形成基本的价值共识,同时提升国家对社会冲突的治理能力,改善权力的合法性基础,在此基础上提升国家尊重和保障人权的水平。从社会和公众方面来说,应当适当调整权利诉求的强度和权利诉求的表达方式,循序渐进,使其能够在国家制度规范的范围内逐步实现,不对国家安定构成严重的破坏。当然,这种合作的前提是双方都具有维护国家安定和改善个人权利保障的意愿,仅靠单方面的克制并不能实现维护国家安定与保障个人权利的良性循环。在这方面,中国改革开放近40年来,在维护国家安定的条件下使个人权利保障状况持续得到较大幅度的改善,这种使维护国家安定与保障个人权利逐渐实现良性循环的经验是值得认真总结和借鉴的,它为许多发展中国家促进人权实现的努力提供了重要的启示。

注释:

〔1〕曼弗雷德·诺瓦克:《〈公民权利和政治权利国际公约〉评注》,孙世彦、毕小青译,生活·读书·三联出书店,2008年,第507页。

〔2〕董云虎编:《人权大宪章》,中共中央党校出版社,2010年,第142页。

〔3〕William F.Felice,“The Case For Collective Human Rights,”in Human Rights,ed.Richard Falk,Hilal Elver and Lisa Hajjar(London and New York:Routledge),p.321.

〔4〕Zoltan Barany,“Unrest and State Response in Arab Monarchies”,Mediterranean Quarterly,Vol.24,No.2,2013,pp.5-11.

〔5〕《沙特妇女首次获得选举权与被选举权》,“新华网”,2011年9月25日,http://news.xinhuanet.com/world/2011-09/25/c_122085254.htm。

〔6〕《沙特称新就业计划实行一年来增加25万本国人就业》,“中华人民共和国商务部网站”,2012年8月21日,http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/i/jyjl/k/201208/20120808296214.html.

〔7〕Tarik Yousef,Employment,Development,and the Social Contract in Middle East and North Africa,Washington,DC:World Bank,2004,pp.6-10.

〔8〕EGYPT:Nearly A Third of Children Malnourished,http://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=86893.

〔9〕陈敏华:《集群式革命之“阿拉伯之春”》,《阿拉伯世界研究》2013年第3期。

〔10〕〔13〕《埃及有5%的人口处于食品不安全状态》,“中华人民共和国商务部网站”,2015年6月10日,http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/201506/20150601007967.shtml.

〔11〕〔12〕《图说阿拉伯之春五国现状:恶之花盛开的地方》,“新华网”,2015年4月8日,http://news.xinhuanet.com/world/2015-04/08/c_127669248_2.htm.