基于自我效能的移动商务采纳意愿研究

2015-12-16陈洋金帅何娣

陈洋 金帅 何娣

(江苏大学 管理学院,江苏 镇江 212013)

基于自我效能的移动商务采纳意愿研究

陈洋 金帅 何娣

(江苏大学 管理学院,江苏 镇江 212013)

移动商务作为一种新的商业模式应用前景广阔,用户的参与是其快速发展的关键。采用有序多方法研究:首先基于个体移动商务自我效能视角,对技术采纳模型(TAM)进行拓展,将个人创新型、移动商务认知投入、移动商务焦虑感、相关群体作为自我效能的前因变量,构建了移动商务采纳意愿的理论模型,运用结构方程模型(SEM)进行验证;在此基础上,应用神经网络模型来检验移动商务自我效能的前因变量,进行个体移动商务自我效能值的预测。最后结合数据分析结果进行讨论并提出建议。

移动商务;自我效能;采纳意愿;有序多方法研究

一、引言

移动商务是指以移动通信网络为基础,利用诸如手机等移动终端进行的各种商务活动[1]。随着移动网络技术的快速发展和智能移动终端的日益普及,移动商务呈现出巨大的市场前景。与传统电子商务不同,移动商务以其更好的泛在性、个性化、情境提供等特性,吸引着众多消费者的参与和商家的高度关注[2]。然而目前我国移动商务的发展仍处于起步阶段,根据CNNIC公布的《第32次中国互联网络发展状况统计报告》显示,手机网民对于移动互联网的应用还主要以即时通讯(85.7%)、网络新闻(67.6%)以及网络音乐(52.9%)等娱乐内容为主,对移动商务的应用比例较低。截至2013年6月,我国手机在线支付用户规模仅7 911万,使用率只有17.1%;手机购物用户规模7 636万,仅占手机网民数量的16.5%。较低的用户参与度阻碍了我国移动商务的发展,因此对影响用户移动商务采纳意愿的关键因素进行深入研究,将使移动商务产业链中的软件开发商、移动运营商、支付服务提供商等相关机构直接或者间接受益。

目前关于移动商务采纳方面的研究受到越来越多的关注,但从用户自身因素,如认知、心理、情感等多个角度对移动商务采纳意愿进行深入理解的文献还比较少。本文基于个体自我效能视角来分析影响用户移动商务采纳意愿的影响因素及其作用机理,能丰富现有理论对移动商务采纳意愿的解释。此外,在研究方法上,本文是移动商务相关文献中为数不多的结合结构方程模型和神经网络的研究,之前的相关研究要么只使用了结构方程模型,要么仅构建了神经网络模型。

二、文献回顾

现有文献从技术层面对移动商务进行了许多开拓性研究[3],针对移动商务采纳意愿的研究取得了一定的成果。Schierz等基于技术采纳模型(TAM)和创新扩散理论(IDT)构建了影响用户移动支付服务采纳的理论模型并进行验证,结果表明:感知有用性、感知易用性、感知安全以及移动性等通过影响用户态度,进而对移动支付服务的采纳意愿产生影响[4]。Mallat基于IDT理论指出用户移动支付的采纳行为受到相对优越性、兼容性、复杂性、成本、信任和感知风险等因素的影响[5]。Kim等则从个体差异(创新性、移动支付知识)和系统特性(移动性,可达性,兼容性和方便性)两维度分析移动支付系统的用户使用意愿[6]。李志宏等则将信息质量、移动网络可用性和移动设备可用性等纳入研究范畴,构建了移动证券用户采纳的理论模型,并通过结构方程模型进行验证[7]。总体而言,现有研究比较侧重从移动商务的关键技术特性视角解释用户采纳意图,而相对缺少对于用户自身因素的深入探讨。

近年来,自我效能理论已经成为研究者揭示个体内在心理过程与其行为影响的重要理论基础。自我效能理论由心理学家Bandura于1977年提出,指个体对自己具有组织和执行某种行为进而达到期望效果的能力的信心或信念[8]。因为不同的活动领域之间存在差异性,所需要的能力、技能也不同,个体的自我效能也不同[8]。在信息技术领域,针对不同层次的研究对象已经形成了多种自我效能的概念和测量刻度,如计算机自我效能(CSE)[9],特定软件的自我效能(SSE)[10]等。研究表明,自我效能是影响个体信息技术采纳的关键因素[11],尤其当用户缺乏基本的使用经验时,自我效能的影响更为显著。Kiseol是为数不多的在移动购物环境下考虑到用户自我效能的研究者,其基于拓展的计划行为理论模型,探讨了消费者个人特质对移动购物采纳的调节效应[12]。此外,现有研究往往局限于解释型统计分析方法的运用。Shmueli等提出在当前信息系统研究中应结合预测分析方法以深化研究[13]。

为更深入地考察用户对移动商务采纳的影响因素,本文将自我效能引入到分析中,明晰移动商务自我效能(Mobile Commerce Self—Efficacy,MCSE)的概念,即个体在移动终端使用特定的应用程序进行移动商务所需具备能力水平的自我认知;在现有研究基础上,从用户自身的内外部因素出发,提出以自我效能为基础的技术采纳模型(TAM);进而,采用一种有序多方法研究深入探讨移动商务自我效能以及移动商务自我效能与用户采纳意愿的关系:运用结构方程方法对所提模型和假设进行验证;在此基础上,应用神经网络模型来检验作为预测移动商务自我效能的前因变量,进行个体移动商务自我效能值的预测。结构方程模型通常用于假设检验,将结构方程模型分析结果中显著性变量作为神经网络的输入,可以较好地克服神经网络模型过度拟合问题。因此,将这两种方法结合既可以发挥两种分析技术的长处,同时能弥补各自的不足[14]。

三、研究模型与假设

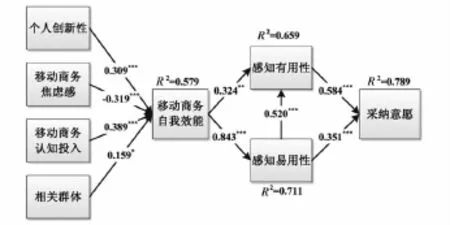

用户自我效能对新技术的感知和评判有重要影响,这在移动商务采纳意愿的研究中不可忽视[15]。结合相关文献分析,本文对TAM模型进行拓展,提出以自我效能为基础的移动商务用户采纳意愿研究模型及假设,如图1所示。

(一)移动商务自我效能前因变量

借鉴信息技术用户采纳研究中的自我效能理论框架[14,16],同时 考虑 到移 动商务 的情 景特征,本文将个人创新性、移动商务焦虑感、移动商务认知投入、相关群体等作为移动商务自我效能的前因变量。

1.个人创新性

个人创新性是指个体尝试新的信息系统的倾向[17],其通常表现为善于沟通、有较强的好奇心、喜欢冒险和寻求刺激,对新兴事物兴趣浓厚且勇于尝试。个人创新性可以用来预测用户对新的信息技术的采纳行为[6]。Lu等研究表明个人创新性对于移动服务采纳具 有直接影响[18]。移动商务作为一种新的商务模式,大多数人缺乏对其应用的经验和专业知识,因而个人创新性在移动商务采纳中应起着重要作用,将个人创新性作为一个影响变量是具有合理性的。创新性高的个体在对自己采纳或使用移动商务的能力上常常表现出更强的信心。Thatcher等研究指出个人创新性对计算机自我效能具有正向影响[19]。因此,本文假设如下。

图1 基于自我效能的移动商务采纳意愿研究模型

H1用户个人创新性对移动商务自我效能有显著的正向影响。

2.移动商务焦虑感

移动商务焦虑感是指当用户涉及到移动商务的应用时感到焦虑或担心。相关研究表明焦虑感是影响用户信息系统采纳意愿的重要因素[15]。自我效能与焦虑感负相关的关系在学者间已形成共识,然而对焦虑感究竟是自我效能的前因还是后果的研究上,学者们却存在分歧[14]。理论而言,焦虑感影响个体的行为选择、学习动机以及努力程度。笔者认为移动商务以其新的特性与传统的电子商务在终端、流程、渠道等方面存在明显差异,移动商务过程中流程的不熟悉、操作不当、账户安全、隐私等问题都会引起用户的忧虑和担心,致使其怀疑自身完成移动商务的能力,造成移动商务自我效能的降低,从而不愿意采纳或放弃使用移动商务。因此,本文假设如下。

H2移动商务焦虑感对移动商务自我效能有显著的负向影响。

3.移动商务认知投入

认知理论一直以来在人机交互的研究中占据重要地位。认知投入指对一个任务表现出内在兴趣、好奇和专注,被认为是解释用户信息环境下任务导向行为的一个关键因素[14]。学习理论指出新鲜有趣的事物会激发人们去学习,这种积极的态度以及内在兴趣和专注将提升个体的能力,这对个体自我效能具有重要的影响。Yi等通过实证研究指出内在动机对特定应用程序的自我效能具有正向影响[20]。移动商务所具备的泛在性、个性化以及情境提供等新特性势必引起消费者的关注,从而鼓励消费者的认知投入,认知投入程度将影响消费者的移动商务自我效能。因此,本文假设如一。

H3认知投入对移动商务自我效能有显著的正向影响。

4.相关群体

相关群体是用户的社会关系所带来的影响,对移动商务用户而言尤为重要,会对用户的欲望、行为或评价产生影响,是被用户作为参照的一组社会人群[7]。Kiseol等指出消费者倾向于向他人推荐其感到满意的服务,相关群体的建议是影响消费者决策的可靠来源[12]。Scott等以使用多媒体ERP培训工具为研究背景,通过实证分析指出组织支持作为一种外在动机对个体的计算机自我效能有显著的正向影响[14]。移动商务是在一种新的技术媒介下,通过个性化移动终端进行的,多数人对其比较陌生且感到不确定性。因此,当用户对是否采纳移动商务感到犹豫时,往往会积极的从自身相关群体(如同事、朋友等)中获取相应信息或知识以降低风险,进而提高移动商务自我效能。因此,本文假设如下。

H4相关群体对移动商务自我效能有显著的正向影响。

(二)移动商务情境下的感知易用性和感知有用性

感知易用性指用户对使用移动终端完成商务活动过程的感知容易程度。自我效能影响感知易用性,相关实证研究也验证了两者的因果关系[20]。当个体认为自身具备较高的移动商务应用能力时,会感觉付出的努力较少,使用移动商务更容易。感知有用性指用户认为使用移动终端进行购物或支付等行为提高商务活动效率的程度。根据认知理论,移动商务自我效能越高的用户,对使用移动商务的预期结果越高。此外,根据TAM理论,感知易用性影响感知有用性。当用户使用移动商务越容易时,其感觉移动商务越有用。因此,做出如下假设。

H5移动商务自我效能对移动商务感知有用性有显著的正向影响。

H6移动商务自我效能对移动商务感知易用性有显著的正向影响。

H7移动商务感知易用性对移动商务感知有用性有显著的正向影响。

当消费者感觉到移动商务所提供的服务或者功能有用且使用简单时,将对移动商务采纳意愿产生积极的效用。因此,提出如下假设。

H8移动商务感知有用性对移动商务采纳意愿有显著的正向影响。

H9移动商务感知易用性对移动商务采纳意愿有显著的正向影响。

四、研究方法

(一)问卷设计

本文采用问卷调查法对研究模型进行验证。为了保证变量的信度和效度,问卷中的所有题项均充分参考了已有文献中的测量标准,并根据移动商务的特点进行了适当的调整。问卷采用Likert 7级量表进行测量,要求答题者根据自身的实际感受回答,1~7分的含义分别为“非常不同意、不同意、有点不同意、中立、有点同意、同意、非常同意”。问卷编制完成后,邀请了60名本科生进行问卷的初步发放,根据反馈的意见修改问卷,保证量表描述的清晰性和准确性。最终的问项和来源见表1。

表1 量表问项及其来源

变量 指标 指标内容来源PE1 移动商务对我的日常生活有感知有用性帮助PE2 使用移动商务可以使购买和支付更便捷PE3 使用移动商务可以增强我事[12]务处理的能力PE4 总体而言,我觉得移动商务很有用INT1 我打算通过移动商务购买产品/采纳意愿服务INT2 如果有机会,我愿意使用移[7,12]动商务INT3 今后我会更多的使用移动商务

(二)数据收集

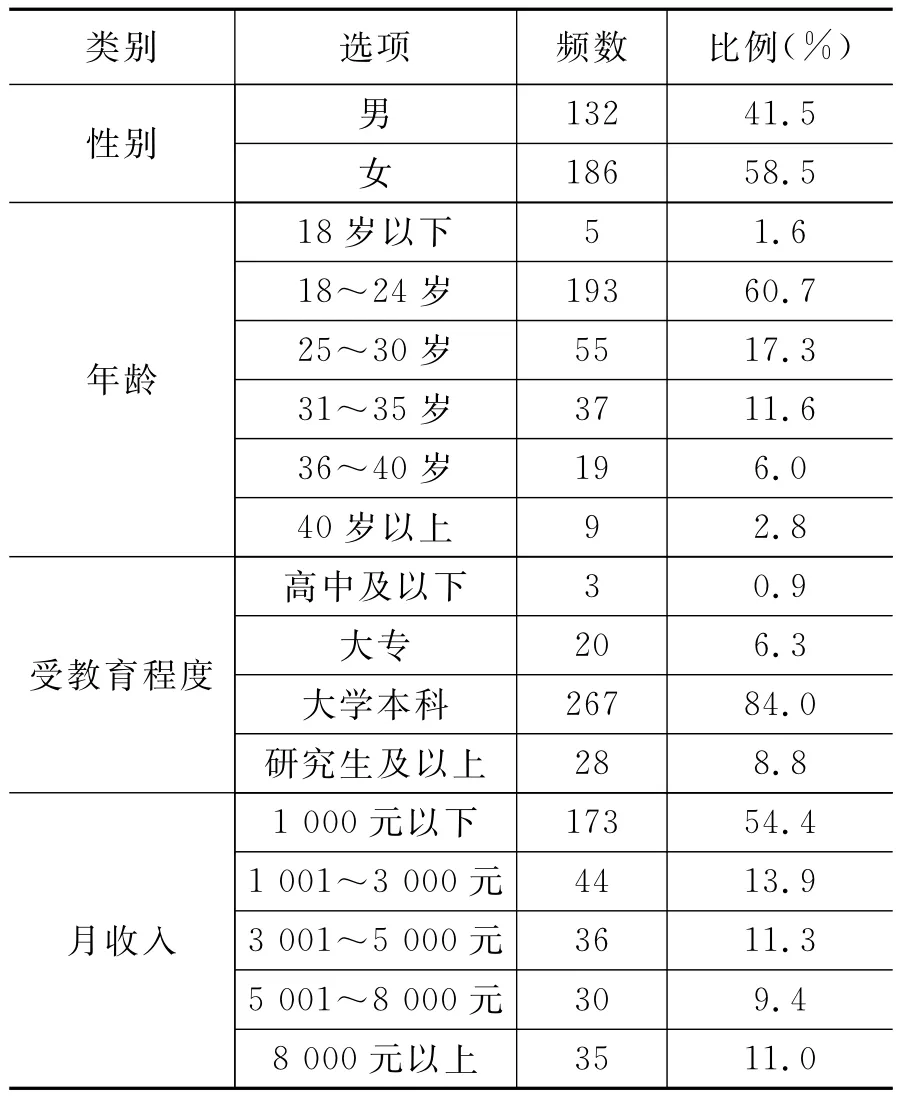

本研究采用网上问卷和网下问卷相结合的方式调查,答题者主要包括在校大学生、MBA学员和事业单位员工等。经统计,在收集数据期间一共收回问卷415份,在剔除一些不合格问卷后(如漏答或所有测度项的回答一样),得到有效问卷318份。样本统计描述如表2。

表2 样本统计描述

从表2可以看出,样本呈现出年轻化、受教育程度较高、收入较低等特点,符合移动商务主要使用者的特征,样本的分布具有代表性和合理性。

(三)结构方程模型分析

1.信度与效度分析

为了确保数据分析结果的正确性,采用验证性因子分析考察量表的信度和效度。结果如表3所示。所有潜变量的α值和复合信度均大于0.8,表明问卷具有很高的信度。所有因子的标准负载值都在0.7以上,各变量的平均抽取方差都大于0.5,说明测度项均具有较高的收敛效度。

表3 信度检验、收敛效度分析

区别效度分析如表4所示,各个因子的平均抽取方差(AVE)的平方根(表中对角线上粗体数字)均大于该因子与其他因子的相关系数,所以各个因子之间具有较好的区别效度。

表4 区别效度分析

2.模型检验

使用Smart PLS 2.0对提出的模型进行检验。PLS(Partial Least Squares,偏最小二乘法)是结构方程模型的一种参数估计方法,与基于协方差矩阵的结构方程LISREL、AMOS不同,PLS对样本规模的要求较低,也不需要数据服从正态分布,能够克服多重共线性问题,更适合于探索性研究和模型检验。近几年被较好地应用在IT采纳现象研究中。

Smart PLS给出的结构模型的检验包括估计路径系数和的值。采用自助法(Bootstrapping)估计各路径系数的显著性,结构模型假设检验结果如图2所示。结果表明,前文提出的假设均获得支持,个体移动商务自我效能的57.9%能被其前因变量解释,移动商务认知投入对个体移动商务自我效能的影响最大(0.389),个体移动商务采纳意愿能被其前面的外生潜变量解释78.9%,表明该理论模型解释了移动商务采纳意愿较高比例的方差。

(四)神经网络分析

设计一个高质量的神经网络模型的关键是输入变量的选择,并且输入变量间的低相关性对于神经网络性能的优化至关重要,也将影响预测的效果。结构方程模型的优势在于路径分析,根据PLS的分析结果,验证了本文所提出的移动商务自我效能的四个前因变量,这可以弥补神经网络的“黑箱”特性使其不适用于验证因果关系,导致模型中输入变量(神经元)的确定常常比较困难的不足,将统计意义上可靠且具有显著性的变量作为神经网络模型的输入,也避免了神经网络模型过度拟合的问题。

图2 结构方程模型假设检验结果

结构方程模型通常用来检验线性关系,是一种参数回归,即假定模型是线性补偿的,但有时会过于简化问题的复杂性;而神经网络模型是非参数的,其不仅能够学习输入和输出变量间复杂的线性和非线性关系,并且具有更好的鲁棒性,与其他传统的回归技术(如SEM、MRA)相比预测得更为精确[25]。运用神经网络还可以缓解移动商务自我效能测量的问题。为了防止尴尬,人们常倾向于避免暴露较低的自我效能,高估自身的能力和信心,导致移动商务自我效能评价可能引起偏差。因此使用客观上更易于测量且不威胁到自身的前因变量作为神经网络的输入,有助于解决移动商务自我效能测量的问题。

本研究利用前文结构方程模型所确立的具有显著性的自变量作为神经网络的输入,来检验移动商务自我效能的前因变量,预测个体移动商务自我效能。借鉴Wang等用从1到10个隐藏节点来检验神经网络的建 议[26],选用一 个包含10个隐藏节点的单隐藏层来构建神经网络,输出层包含一个输出变量,即移动商务自我效能。

鉴于BP神经网络在模拟复杂非线性问题时具有较好的鲁棒性,采用基于十折交叉验证的BP算法训练样本数据。神经网络模型的均方根误差结果如表5所示。

表5 神经网络模型的均方根误差结果

从表5中可以看出,训练模块交叉验证的RMSE均值为0.133,验证模块交叉验证的RMSE均值为0.147,表明神经网络模型在捕获输入变量和输出变量数值关系方面具有高度可靠性。

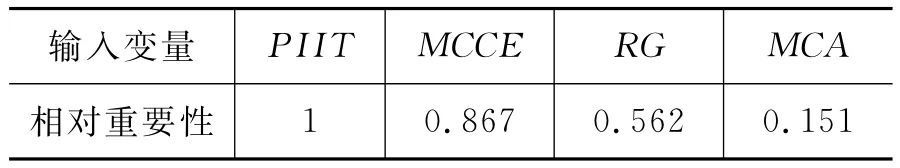

灵敏度分析是计算这10个网络中输入变量预测输出变量相对重要性的平均值,结果如表6所示。预测个体移动商务自我效能的变量,按照相对重要性排序依次为个人创新性、移动商务认知投入、相关群体、移动商务焦虑感。

表6 标准化的变量重要度

五、结果讨论与启示

以上分析结果表明,用户的移动商务自我效能对感知有用性和感知易用性有着重要的影响,是移动商务采纳意愿研究中不可或缺的重要因素。通过结构方程模型,我们发现个人创新性、移动商务焦虑感、移动商务认知投入作为内在因素,相关群体作为外部因素所构成的前因变量,对个体移动商务自我效能具有显著作用。

认知投入对个体移动商务自我效能的影响最为显著。与传统的电子商务不同,移动商务的生命力就在于其所具备的泛在性、个性化及情境提供等商务特征。通过提供及时和有价值的信息,可以增强消费者的体验和兴趣,能促进用户移动商务自我效能的提升。因此如何扩大移动商务对潜在用户的吸引力,是移动商务企业要重点关注的。

个人创新性也是影响移动商务自我效能的重要因素。从大五人格理论来看,创新性强的个体往往具有较强的开放性和外倾性[16],乐于主动学习和尝试新的事物和技术,对不断推陈出新的移动商务的应用和服务表现出足够的信心和能力。而对于创新性弱的个体,其常常认为自身缺乏相应的知识和技术资源去应对移动商务这样的新生事物,也就意味着其后期才会成为移动商务的采纳者。

相关群体对提高移动商务自我效能也发挥着重要作用。绝大多数的移动互联网用户对于移动商务的应用还缺乏足够的知识和体验,面对新的流程和界面会感到不适应,通过周围早期移动商务采纳者的帮助及在从众心理的暗示下,可提高其对移动商务的了解及应用能力。

移动商务焦虑感对移动商务自我效能具有显著的负向影响。本文再次从实证角度验证了焦虑感是影响自我效能的前因变量。一方面,移动商务作为新型的商务模式,大多数用户对其熟练的使用和操作仍信心不足;另一方面随着移动商务的快速发展,一些针对移动终端,特别是智能手机的恶意攻击屡屡发生,造成很多消费者持观望态度。

在结构方程模型分析的基础上,构成移动商务自我效能的4个指标值相加作为神经网络移动商务自我效能的输出值,由于每项指标是基于7级Likert量表,个体移动商务自我效能值在本文的变化范围从4到28,BP神经网络模型预测效果如表7所示。分析结果不仅从实证角度支持了本文提出的移动商务自我效能的4个前因变量,也证实了本研究所构建的神经网络模型在预测个体移动商务自我效能上的有效性。值得注意的是,在预测移动商务自我效能值的变量中,个人创新性的影响最大,这与结构方程模型的分析结果不同,表明预测个体的移动商务自我效能和理解个体移动商务自我效能影响因素与移动商务自我效能之间的因果关系上是有区别的。

表7 移动商务自我效能BP神经网络模型预测效果

从理论价值来看,本研究基于个体自我效能视角,弥补了以往有关移动商务采纳意愿的研究中较少涉及用户自身因素的不足。从自我效能视角和TAM理论所构建的移动商务采纳意愿模型,综合了用户自身因素和技术特性两个视角,对个体移动商务采纳意愿的解释比以往侧重从移动商务的关键技术特性视角更加具体和全面(本文模型达到了0.789)。此外,在研究方法上,本文是移动商务相关文献中为数不多的结合结构方程模型和神经网络的研究,对今后移动商务方面的相关研究具有良好的借鉴作用。

从实践价值来看,本文的研究对移动商务领域的相关机构在推广移动商务方面提供了有益的启示。首先,移动商务企业在推广相关业务或服务时,要重视用户自身能力水平和自我效能的评估,在技术升级或服务创新时要把握循序渐进的原则,通过对移动商务产品或服务的广告、演示、培训以及移动商务自我效能影响因素的分析,提升用户对自身使用移动商务所需具备能力水平的自我认知,进而改善个体对移动商务的采纳意愿,同时注重对移动商务服务优势的宣传和推广,营造良好的移动商务应用氛围,以提高潜在用户对移动商务服务的关注和认同。其次,移动商务企业要关注和跟踪用户的需求,创新移动商务服务模式,加强移动应用程序和功能的开发及完善,从而在早期实现创新性强的用户对企业移动商务产品或服务的采纳,占据有力的移动商务市场地位。且要努力强化已有用户的辐射及示范作用,积极拓展移动商务用户的群体。再次,移动商务企业在应用软件的开发过程中,除了考虑用户使用的方便性和易操作性之外,要特别重视软件的安全性,降低用户的焦虑感。最后,对移动商务企业而言,可以通过预测个体的自我效能,将用户细分为不同目标群体,实现精准营销和差别服务,从而有效实施移动商务市场的推广。

六、结论

移动商务作为未来互联网商务发展的趋势,市场前景巨大;从用户角度理解其采纳意愿是移动服务企业赢得市场的关键。本研究采用了一种结构方程分析法与神经网络分析法相结合的有序多方法研究设计。首先从个体移动商务自我效能的视角,对TAM模型进行拓展,将个人创新型、移动商务认知投入、移动商务焦虑感、相关群体纳入考量范围,构建了移动商务采纳意愿模型,并应用结构方程模型进行验证。实证表明:移动商务自我效能对采纳意愿具有积极的影响,个人创新型、移动商务认知投入、相关群体对移动商务自我效能具有显著的正向作用,移动商务焦虑感对移动商务自我效能具有显著的负面影响;在此基础上,运用神经网络分析法,将个人创新型、移动商务认知投入、移动商务焦虑感、相关群体作为输入,移动商务自我效能作为输出,预测个体的移动商务自我效能,结果支持了本文提出的移动商务自我效能的四个前因变量,以及所构建的神经网络模型的有效性。

当然,本文也存在一定的局限。首先样本主要来自在校大学生、MBA学员等受到良好教育的群体,尽管具有一定的代表性,但对分析和结论可能造成影响;考虑到结论的可推广性,未来可进一步扩大抽样规模。同时,尚有一些用户自身因素未被纳入本研究中,如人格特征等,后续有待深入探讨。

[1]Ozok A A,Wei J.An Empirical Comparison of Consumer Usability Preferences in Online Shopping U-sing Stationary and Mobile Devices:Results from a College Student Population[J].Electronic Commerce Research,2010,10(2):111—137.

[2]Chong J L,Chong A Y L,Ooi K B,et al.An Empirical Analysis of the Adoption of M-Learning in Malaysia[J].International Journal of Mobile Communications,2011,9(1):1—18.

[3]Ngai E W T,Gunasekaran A.A Review for Mobile Commerce Research and Applications[J].Decision Support Systems,2007,43(1):3—15.

[4]Schierz P G,Schilke O,Wirtz B W.Understanding Consumer Acceptance of Mobile Payment Services:An Empirical Analysis[J].Electronic Commerce Research and Applications,2010,9(3):209—216.

[5]Mallat N.Exploring Consumer Adoption of Mobile Payments-A Qualitative Study[J].The Journal of Strategic Information Systems,2007,16(4):413—432.

[6]Kim C,Mirusmonov M,Lee I.An Empirical Examination of Eactors Influencing the Intention to Use Mobile Payment[J].Computers in Human Behavior,2010,26(3):310—322.

[7]李志宏,白雪,马倩,等.基于 TAM的移动证券用户采纳影响因素研究[J].管理学报,2012,9(1):124—131.

[8]Bandura A.Self-Efficacy:Toward a Unifying Theory of Behavioral Change[J].Psychological Review,1977,84(3):191—215.

[9]Compeau D R,Higgins C A.Computer Self-Efficacy:Development of a Measure and Initial Test[J].MIS Quarterly,1995,19(2):189—211.

[10]Kher H V,Downey J P,Monk E.A Longitudinal Examination of Computer Self-Efficacy Change Trajectories during Training[J].Computers in Human Behavior,2013,29(4):1816—1824.

[11]Lewis W,Agarwal R,Sambamurthy V.Sources of Influence on Beliefs about Information Technology Use:An Empirical Study of Knowledge Workers [J].MIS Quarterly,2003,27(4):657-678.

[12]Kiseol Y.Consumer Technology Traits in Determining Mobile Shopping Adoption:An Application of the Extended Theory of Planned Behavior[J].Journal of Retailing and Consumer Services,2012,19(5):484—491.

[13]Shmueli G,Koppius O R.Predictive Analytics in Information Systems Research[J].MIS Quarterly,2010,35(3):553—572.

[14]Scott J E,Walczak S.Cognitive Engagement with a Multimedia ERP Training Tool:Assessing Computer Self-Efficacy and Technology Acceptance[J].Information&Management,2009,46(4):221—232.

[15]郑称德,刘秀,杨雪.感知价值和个人特质对用户移动购物采纳意图的影响研究[J].管理学报,2012,9(10):1524—1530.

[16]Saleem H,Beaudry A,Croteau A-M.Antecedentsof Computer Self-Efficacy:A Study of the Tole of Personality Traits and Gender[J].Computers in Human Behavior,2011,27(5):1922—1936.

[17]Chang M,Cheung W,Lai V.Literature Derived Reference Models for the Adoption of Online Shopping[J].Information&Management,2005,42(4):543—559.

[18]Lu J,Liu C,Yu C,et al.Determinants of Accepting Wireless Mobile Data Services in China[J].Information&Management,2008,45(1):52—64.

[19]Thatcher J B,Perrewe P L.An Empirical Examination of Individual Traits as Antecedents to Computer Anxiety and Computer Self-Efficacy[J].MIS Quarterly,2002,26(4):381—396.

[20]Yi M Y,Hwang Y.Predicting the Use of Web-Based Information Systems:Self-Efficacy,Enjoyment,Learning Goal Orientation and the Technology Acceptance Model[J].International Journal of Human-Computer Studies,2003,59(4):431—449.

[21]Agarwal R,Prasad J A.Conceptual and Operational Definition of Personal Innovativeness in the Domain of Information Technology[J].Information Systems Research,1998,9(2):204—215.

[22]Singh A,Bhadauria V,Jain A,et al.Role of Gender,Self-Efficacy,Anxiety and Testing Eormats in Learning Spreadsheets[J].Computers in Human Behavior,2013,29(3):739—746.

[23]Venkatesh V,Davis E D.A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model:Eour Longitudinal Eield Studies[J].Management Science,2000,46(2):186—204.

[24]Chong A Y.A Two-Staged SEM-Neural Network Approach for Understanding and Predicting the Determinants of M-Commerce Adoption[J].Expert Systems with Applications,2013,40(4):1240—1247.

[25]Wang Y M,Elhag T.A Comparison of Neural Network,Evidential Reasoning and Multiple Regression Analysis in Modelling Bridge Risks[J].Expert Systems with Applications,2007,32(2):336—348.Abstract:Mobile Commerce as a new business model has broad application prospect,and users'

participation is critical to the rapid development of mobile commerce.This paper uses a sequential multi-method research design.Eirstly from the perspective of the individual mobile commerce selfefficacy,we construct the mobile commerce adoption intention model by taking personal innovativeness,mobile commerce cognitive engagement,mobile commerce anxiety,referent group into consideration,which is based on an expansion of Technology Acceptance Model(TAM)and test the theoretical model by structural equation method;On the basis of the analysis of structural equation model,we build the neural network model to examine the antecedents of mobile commerce self-efficacy and predict the mobile commerce self-efficacy.Einally,the results of data analysis are discussed and some suggestions are put forward.

Research on the Intention to Adopt Mobile Commerce from the Perspective of Self-efficacy

CHEN Yang,JIN Shuai,HE Di

(School of Management,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China)

mobile commerce;self-efficacy;adoption intention;sequential multi-method research

E713.36

A

1005—1007(2015)04—0104—10

责任编辑 杨萍

2014-11-06

江苏大学高级人才启动基金项目(12JDG127)。

陈洋,男,江苏大学管理学院,讲师,博士生,主要从事消费行为分析与移动商务研究;金帅,男,江苏大学管理学院,副教授,博士后,主要从事复杂系统建模研究;何娣,女,江苏大学管理学院教授,博士生,主要从事服务营销研究。