中国企业与外企联盟中的风险研究*——基于双重差分模型的分析

2015-12-16刘婷易蕾

刘 婷 易 蕾

在全球经济一体化程度不断加深以及中国市场逐步开放的背景下,中国企业为了寻求自身竞争力的进一步提高,通过海外并购等方式走出国门,将海外拓展提到战略的高度(王海,2007);同样地,大量跨国公司也通过联盟、并购、新设等方式进入到中国市场。外商投资可以为我国企业带来先进的管理经验,提供紧缺的资金,引入先进的技术、设备,增加就业机会,推动我国经济体制和市场的进一步完善;但外商只是将中国市场看作其全球产业链的一部分(阎海峰等,2010),其真正意图在于市场扩张,贯彻其全球发展的战略。因此,相比于中方目标的短期性来讲,外方的意图更具战略性与长远性。

在中国市场开放初期,由于市场的不完全和不确定性,跨国公司为了降低风险往往采用合资与合作的方式进入中国市场,但是,随着跨国公司海外经营经验的积累和中国市场的进一步明朗化,外商独资化倾向日趋明显。更多的跨国企业以并购或新设方式进入中国市场,带来外商投资形式的多元化,同时大量的合资企业在外方操控下,通过股权变更,转变为外方母公司控股型合资企业甚至是独资企业(李自杰等,2009)。近年来中国企业与外企合资之后非但没有使企业得到提升,反而使企业陷入种种经营困境,最后被外资吞并。本文针对跨国公司从在华合资到独资的演进路径进行研究,对合资企业走向独资的成因进行深入分析,剖析在这个过程中中方所面临的风险,以期避免中国企业沦为合资过程中的牺牲品。

一、理论分析与研究假设

外商进入中国市场的模式随着市场环境在不断演变,经历了合资与合作、并购(国有企业为主)、独资等三种模式。近年来,外方先与中方合资,后在经营过程中刻意做低绩效,廉价并购合资企业,实现独资的目的日趋明显。据此,本文构建外商“合资—亏损—并购”中国企业三阶段模型对外方手段进行深入解读。

(一)外商进入中国市场模式演变理论

竞合理论认为企业间可以实现双赢的非零和博弈(BarryJ.Nalebuff&Adam M.Brandenburger,1996),因此20世纪90年代左右,联盟成为众多企业选择的合作方式,在该时期合资与合作是外商对中国直接投资的主要形式。合资可以带来合资双方股票价值的提升。通过联盟,合作双方拥有的资源得以互补和合理利用,联盟企业可以通过吸收合作者的资源改变自身的竞争地位,提高企业的存活率(杨蕙馨等,2010)。

但是,合资企业并不是一种稳定的企业形态,而是一种中间治理机制(Buckley P.J.&Mark Casson,1976,1998;A.M.Rugman,1981;李自杰等,2009)。合资企业的稳定性受组织文化差异、合作双方缺乏信任、东道国政府政策、机会主义行为、双方的协调成本等因素的影响(Beamish,1985,1989)。学者们从不同角度对合资企业的不稳定性进行了分析。华民等(2002)从信息不对称的角度提出,跨国公司由于拥有信息优势,因此在合资企业经营中占据了定价与知识学习的强势地位,使得所有权优势逐渐向外方倾斜,中方被迫转让自己在合资企业中的股权,联盟破裂。丁杰敏(2004)从资源的角度对企业合资失败进行了解释,他认为合资各方拥有的资源决定了其在合资企业中的相对地位,如果一方的资源在合作过程中被合作伙伴兼竞争对手拿走,获得资源的一方会要求更多的权利,那么双方相互依赖的平衡则被打破。李自杰等(2009)从知识获取的角度进行了研究,他们认为在合资过程中外方能快速获得中方知识和关键资源,对中方的依赖性会不断降低,讨价还价能力则不断提升,最终导致合资企业控制权的转移。20世纪90年代之后,中国对外商投资的管制逐步放松,市场环境得到进一步改善,外商独资进入中国市场的趋势凸显。王进猛等(2007)通过对南京地区外商投资企业独资化问题的研究,发现外商独资企业比合资企业的交易成本平均低20%。这项研究解释了外商独资大行其道的原因。在外商实现独资的过程中,并购为其常用方式。

近年来,跨国公司在华并购路径更具鲜明特点,它们通常先与中方共同建立合资企业,进而在经营过程中逐步掌握控制权,将合资企业转变为外商独资企业(李维安等,2003)。沈磊等(2005)从资产专有性的角度通过构建合作博弈模型分析了在华合资公司股权被外方攫取,从而逐渐向独资转变的过程。在合资之初,外方与中方的专有资产都是对方稀缺的资源,此时二者合资可以实现双赢。然而,随着合资时间的推移,外方将先进的技术投入合资企业,不断增强其资产专有性;而中方则由于受外方技术保护的阻碍,不能学习到先进的技术,导致其资产专有性不断减弱,竞争力降低,最终带来跨国公司股权结构的调整,使合资企业逐渐向独资化转变。卢昌崇(2003)从合资企业收益权获取的角度对合资企业产权变动路径进行了研究。他提出外方在争夺合资企业控制权时通常采用非阳光手段,使合资企业出现非正常不可逆转亏损,最后采取资本操作的方式一举并购合资企业,掌握合资企业的绝对控制权,独占收益。因此,关于合资企业控制权争夺的重要性进一步凸显,合资企业中控制权的争夺变得尤为激烈。外方主要通过股权和非股权(如组织控制、知识控制、管理控制)的方式控制合资企业(何金旗等,2006),最后将合资公司转变为独资公司。谁取得了控制权,谁就在合资企业的经营中掌握了主动权。由于外方在并购后处于大股东地位,其利益与企业命运牢牢相关,因此,外方有充分的动力致力于改善并购后企业的绩效,外方会将主要的精力转移到企业的正常经营上来,将外方先进的文化、理念以及技术知识等输入企业,从而带来并购后企业绩效的提升。

通过以上分析,可以知道外方对股权的争夺贯穿于合资的整个过程,并购前绩效的急剧下降与并购后绩效的明显回升是外方操控的结果,这种绩效的非正常变化存在阴谋。因此,提出如下假设:

假设一:十大股东所持股份当中外方所占比例对公司并购前后绩效变动有显著影响。

综合学者们的研究,可以归纳得出外商进入我国市场的模式经历了三次演变。分别是外商与中国企业联盟(合资与合作)、外商直接并购中国企业、外商“合资—亏损—并购”中国企业三种模式(见图1)。每个时期不同的内外部环境与企业战略的差异导致了这三种截然不同模式的产生。这三种演变模式为本文研究提供了丰富的理论基础。

图1 外商进入中国市场模式演变图

(二)外商“合资—亏损—并购”中国企业三阶段模型构建

国内学者李维安在研究跨国公司在华独资倾向时,构建了“跨国公司股权结构战略选择两阶段模型”。该模型分析了跨国公司在初入东道国与经营若干年后两阶段股权战略的变动(李维安,2003)。受此启发,本文从外方“合资—亏损—并购”中国企业演进过程的机理和该演进过程的收益变动两个角度,构建“合资—亏损—并购”三阶段模型,以求进一步解读这一过程。

1.外商“合资—亏损—并购”中国企业演进机理模型

该模型将外商与中方从合资到独资的演进过程划分为合资初期、急剧亏损期、外方接管期三个阶段。对这三个阶段的成因以及内部机理进行了系统分析(见图2)。

(1)第一阶段:合资初期

跨国公司进入东道国的意图在于将东道国公司作为其全球产业链与价值链的一部分(阎海峰等,2010),从快捷的角度来看,独资应当是其最佳选择。但是,在合资初期,由于跨国公司对东道国的政策、文化、市场环境等十分陌生,再加之存在进入壁垒,独资进入模式的风险高于合资模式(王宇露,2007),在该阶段对资源的获取比控制权更重要(李维安,2003),因此为了降低进入风险,合资模式往往成为跨国公司首选。为促成合资,各方贡献出对方所需要的资源达成互补,各方投入资源的重要程度决定了其在合资企业中的地位。通常中方贡献的资源为本国销售渠道、对本国市场和政策的了解以及与政府的良好关系等,外方贡献的资源通常为资金、先进的技术、管理经验等(李自杰等,2009)。从双方投入的资源来看,中方贡献的资源和知识具有显性特点(丁杰敏,2004),容易被获取和学习,而外方贡献的资源与知识更具技巧性,且没有融入到合资企业当中,而是掌握在外方人员手中,难于被学习。此外,由于急于求成,在合资初期,中方在合资协议的签订上往往采取妥协退让的态度,财务等关键部门的控制权以及总经理的任命权大多被外方攫取,致使合资企业在日后的经营中轻易被外方控制。通过以上分析,可得出:合资公司管理层中外方人数越多,越便于外方对合资公司进行操作,带来并购前绩效的非正常下滑和并购后绩效的快速回升。外方出任总经理便于外方在合资公司的经营上操控,带来绩效并购前后的非正常变化。因此提出如下假设:

图2 外方“合资——亏损——并购”中国企业演进图

假设二:合资公司管理层外方人数与公司并购前后绩效的变动显著正相关。

假设三:外方出任总经理对公司并购前后绩效非正常变动有显著影响。

合资初期,中方母公司股份结构对中方做出的合资决定也具有重要影响,一股独大型公司的大股东在自身利益与公司利益冲突时,可能会采取“隧道行为”,使公司资源流失(高雷等,2010),大股东拥有的股权比例越高,风险越大。此外,由于缺乏有效的经理人才市场,中方母公司经理的任命也是由大股东委派,经营决策自然向大股东利益倾斜,因此合资决定的作出存在着隐患。所以,大股东持有股份比例越大,合资决定的作出隐患越大,外方对合资企业绩效的阴谋操作越容易。据此,我们提出如下假设:

假设四:第一大股东(控股股东)所持股份比例对公司并购前后绩效非正常变化有显著影响。

合资企业初期的股权分配也有其相应特点。由于合资初期进行市场开拓、研发新产品等需要进行大量的先期投入,且在管理上双方存在一个磨合过程,存在较大风险,致使合资企业收益出现下滑(卢昌崇,2003)。因此,在合资初期,外方选择让股权退居其次,而中方则占据大股东地位,大部分损失转由中方来承担,中方实力被大幅削减。

(2)第二阶段:急剧亏损期

当跨国公司顺利进入中国市场,获取中方提供的显性资源和知识后(丁杰敏,2004),合资的平衡模式开始被打破。受利益的驱使,外方作为强势方会要求在合资企业中分享更多的权利。除继续采取前期外方抢占合资公司总经理职位、增加管理层、董事会席位人选,争夺股权等手段外,此时外方还会采取一系列手段对合资企业进行操控。外方为了扩大自身品牌的影响力,开始重组甚至是雪藏中方品牌(卢昌崇,2003),企图对其进行取代。在营销方面,跨国公司由于掌握了国际营销渠道,一开始就在合资公司的营销上占据了优势,在熟悉中方的国内市场之后,外方开始采取成立多个合资公司以及划分销售区域的手段抢占国内市场(何金旗等,2006),将合资企业的营销牢牢控制在其手中。中方不但不能打开国际市场,反而被抢占了原有市场。在知识技术的控制上,外方往往采取知识保护策略、知识更新策略和技术黑箱化策略(何金旗等,2006),使中方无法得到完整的技术和知识。外方不再遵守原有的定价协议,而是利用其信息优势采用转移定价策略来进行利润转移(华民等,2002)。在该阶段,外方逐渐掏空合资企业,使合资企业出现大规模不可逆转的亏损,并且外方趁机提出增资扩股的要求(卢昌崇,2003),利用中方前期亏损太多无力增资的机会攫取合资公司的控股地位,达到对合资公司控股甚至是独资的目的,实现对合资企业的并购。采取这种方式实现并购,外方不仅节约了成本而且避免了风险,而中国企业则成为了合资过程中的牺牲品。

(3)第三阶段:外方接管期

合资企业被外方攫取后,由于外方处于大股东地位,其利益与企业紧密相关,外方会将提高企业绩效放在首位,全力经营并购后的企业,进一步巩固在中国的地位,完善其全球产业链与价值链。

2.外商“合资—亏损—并购”中国企业收益变动模型

该模型从中外正常合资和中外非正常合资(“合资—亏损—并购”这一演进过程,下文同样命名)两种模式下合资公司实际绩效对比的角度以及中外非正常合资这一过程中,中外双方预期收益对比的角度解读,进一步分析外方是怎样蚕食合资企业的,对中方预防外方的阴谋手段起到一定的警示与借鉴作用。

(1)第一阶段:合资初期

结合本文三阶段模型中外预期收益对比图(见图3)我们总结,由于合资初期中方在股权上占据优势,因此承担了大部分成本和损失,因为付出更多,所以其对于合资企业的预期收益要高于外方。在合资初期,中外双方都预期到磨合过程会带来企业绩效正常下滑,因此中外双方预期收益在图中都表现为平缓下滑。

从中外正常合资与中外非正常合资绩效对比的角度来看(见图4),在合资初期,外方还未采取阴谋亏损手段,在该阶段正常合资与非正常合资的绩效基本一致,在曲线上表现为重叠并且缓慢下滑。

(2)第二阶段:急剧亏损期

从中外预期收益对比的角度(见图3)和实际绩效变化的角度(见图4)来看,在合资中期,合资企业的预期收益和实际绩效持续下滑。但是,由于外方采取了非正常的阴谋手段,因此其预期收益和实际绩效下滑的速度要快于中方,程度要大于中方。而中方因为没有预期到外方的阴谋手段,认为该阶段的收益下滑是一个正常的过程,从而其预期到的收益和实际绩效的下滑速度和程度处于正常水平。受前期绩效下滑的掩盖,该阶段的绩效变化从表面上看是正常的,正常亏损与“阴谋亏损”交织在一起,难以被察觉,外方采用的阴谋手段难于被发现。当外方预期收益和实际绩效达到谷底时,为并购点。外方在这个时点达到合资的真正目的,轻而易举地并购合资企业。从曲线上可以看到,外方预期该谷底点的出现时间要明显早于中方,在程度上也要明显大于中方,这可以明显反映出外方的不良动机。并且,由于外方动作迅速,手段隐蔽,中方察觉时已无法逆转,只能坐以待毙。我们针对两类企业绩效变化的特点,提出如下假设:

假设五:外方阴谋导致被并购企业绩效下降时间明显早于、程度明显大于仅与外方合资且未被并购的企业。

假设六:外方在并购前刻意做低合资企业绩效,合资企业绩效在被并购前一年达到最低。

(3)第三阶段:外方接管期

并购完成后,合资企业被外方接管,外方在董事会、高管层均占据优势席位,总经理也由外方出任,外方股权进一步增加,因此外方的利益与企业的经营状况更加紧密相关,外方开始不遗余力地提高企业绩效,除了前期投入的资金和技术,外方紧锣密鼓地加强核心技术、知识、资金等大量投入,弥补前期的损失。在外方的苦心经营下,并购后企业的绩效开始逐步回升。

总结以上分析可以得出结论,外方前期采用的阴谋手段在并购后继续存续,虽然其表现形式有所变化,但仍然是前期手段的继续,表现为攫取合资企业的控制权与股权之后,致力于改善企业经营状况,使企业绩效快速上升。据此提出如下假设:

假设七:合资企业被并购后绩效的快速回升,是外方操纵的结果。

图3 外方“合资—亏损—并购”中国企业三阶段模型——中方和外方预期收益比较

图4 外方“合资—亏损—并购”中国企业三阶段模型——与中外合资企业实际绩效的比较

二、研究设计

(一)数据来源及说明

本文以中国1991年至2012年间(可查数据从1990年开始,截止到2012年)与外方合资的上市公司为总体研究样本,从中挑选出与外方合资但未被并购的上市公司94家(控制组),与外方合资且被外方并购的上市公司71家(处理组)。因为本文采用DID方法进行研究,为了减少内生性,将控制组企业与处理组企业按照企业规模(以总资产来衡量)和行业类别[依据中国证监会(CSRC)(2001年版)《上市公司行业分类指引》]进行一比一匹配。去掉已经退市的公司和ST公司,最后控制组和处理组分别得到31个研究样本,样本总量为64个。处理组样本从合资到并购所花费的平均时间为5.41年,而控制组样本合资都发生在2007年之前,且到目前为止没有被并购,合资企业的存续时间超过了5.41年,可以视控制组样本在存续期间不会发生并购。双重差分法只要求进行两年数据分析,考虑到可能存在滞后效应,本文对发生并购的公司(处理组)选取并购发生前一年,并购发生当年与并购发生后一年共三年的数据;为了反映出被并购公司并购前后绩效的完整变动情况,本文绩效指标选取并购前三年至并购后一年共五年的指标值。由于只合资未被并购的公司(控制组)与被并购的公司是一一匹配的,因此,其选择的数据年份与发生并购的公司(处理组)相同,也为前后三年(绩效指标同样为五年)。本文所使用的数据主要来源于CSMAR、WIND数据库以及公司年报披露。为了确保数据的准确性,本文还通过巨潮资讯网、凤凰网、中国上市公司资讯网等网站对数据进行复核。

(二)模型设定与变量定义

本文针对外方贯穿于合资全过程以及并购后的手段:抢占合资公司总经理、高管层、董事会席位,争夺股权等进行研究。为检验与外方合资且被并购企业其绩效在并购前的非正常下降,并购后的迅速回升,究竟是由并购引起的还是由外方进行暗中操作引起的,且是由哪些手段引起的,本文采用双重差分方法(DID)进行研究。双重差分法主要用来研究某一外生政策的净影响。本研究将样本分为处理组(已发生并购)与对照组(未发生并购)两类,在处理组样本并购前,对两类样本进行t检验,看二者是否存在显著差异,若差异不显著,则可以视并购事件为外生事件。

本文的计量模型设定为

其中,y为样本公司的绩效;B为组间虚拟变量,其中B=1为处理组,B=0为控制组;T为时间虚拟标量,T=1表示并购已经发生,T=0表示并购尚未发生,TB为交互项,其系数β3为双重差分统计量,度量的是政策在控制组和处理组在不同时间的影响,这里度量的是并购对绩效的净影响;∑X为一组与绩效相关可能影响经济绩效的控制变量;ε为随机项干扰项。

本文所要研究的核心内容是双重差分统计量所表达出来的信息,如果该统计量显著,则说明并购是公司绩效变化的主要因素;如果该统计量不显著,则说明并购并非是上市公司绩效变化的主要因素,还存在着更深层的因素,即是由模型中的一系列控制变量引起的。

本文选定的绩效指标包括:资产收益率、资产报酬率。

控制变量包括:董事会外方人数占比(DSH)、总经理是否外方出任(ZJL)、高管中外方人数占比(GG)、外方持有股份(WFGF)、十大股东外方占比(SDWF)、控股股东持有股份(KGGF)。(变量解释见表1)

表1 主要变量及描述统计

三、实证结果及分析

本文实证思路如下:首先通过对控制组与处理组的绩效进行对比,寻找这两类样本之间绩效的变化趋势与程度是否存在各自的特点。由于采用DID要求政策必须外生,因此本文对已配对的控制组与处理组进行样本配对t检验,如果检验结果不显著,则说明模型内部的内生性得到消减,可以继续采用DID方法进行进一步分析。此外,本文考虑到并购事件对企业并购前后绩效的影响可能存在滞后效应,分别用并购前一年与并购当年以及并购前一年与并购后一年的数据进行混合截面数据回归;考虑到并购事件和加入的控制变量因素对企业绩效的影响存在行业差异性,本文对样本公司进行行业划分。

(一)控制组与处理组绩效变化对比

本文通过对控制组与处理组样本平均绩效研究,发现两组的平均绩效变化存在明显差异和各自特定规律。为了反映被并购公司绩效变化的完整过程,两组样本选取并购前3年至并购后一年共5年绩效指标进行研究。两组样本5年绩效描述见表2;5年绩效变化趋势见图5和图6。

通过对上述图表分析,从处理组与控制组绩效变化的趋势来看,可以发现绩效不管是用ROA还是用资产报酬率来衡量,处理组企业的绩效都呈现先下降后上升的趋势,而控制组企业的绩效则呈现先上升后下降再上升的趋势,与本文提出的三阶段模型大致吻合。进一步分析,可以发现处理组在t=-2年,即并购前两年开始出现下降,其绩效下降的时间要明显早于控制组企业(t=-1年),同时,控制组绩效折线位于处理组绩效折线之上,在绝对值上,处理组绩效低于控制组。并且,处理组的绩效从开始下降的t=-2年至绩效下降到谷底的t=-1年,一年之内其绩效下降152.24%,控制组的绩效从开始下降的t=-1年至绩效停止下降的t=0年,一年之内绩效下降25.23%,处理组绩效下降程度远大于控制组,约为其6倍。以上分析说明,合资且被并购企业不仅亏损发生的时间要早于、而且其亏损程度也大于未被并购的企业。并且,被并购企业的绩效最低点在并购发生前一年,这充分说明了外方采取手段做低绩效,一举并购中外合资企业的目的,从而验证了本文提出的假设五与假设六。而当并购完成之后,企业绩效快速回升,是由于外方苦心经营的结果,验证了本文提出的假设七。并购前合资企业绩效的急剧下降,并购后企业绩效的迅速回升,是外方刻意为之的结果,可以明显看出外方的阴谋操作。

表2 控制组与处理组绩效变化对比

图5 控制组与处理组五年绩效趋势对比(ROA)

图6 控制组与处理组五年绩效趋势对比(资产报酬率)

(二)控制组与处理组并购前一年样本配对t检验

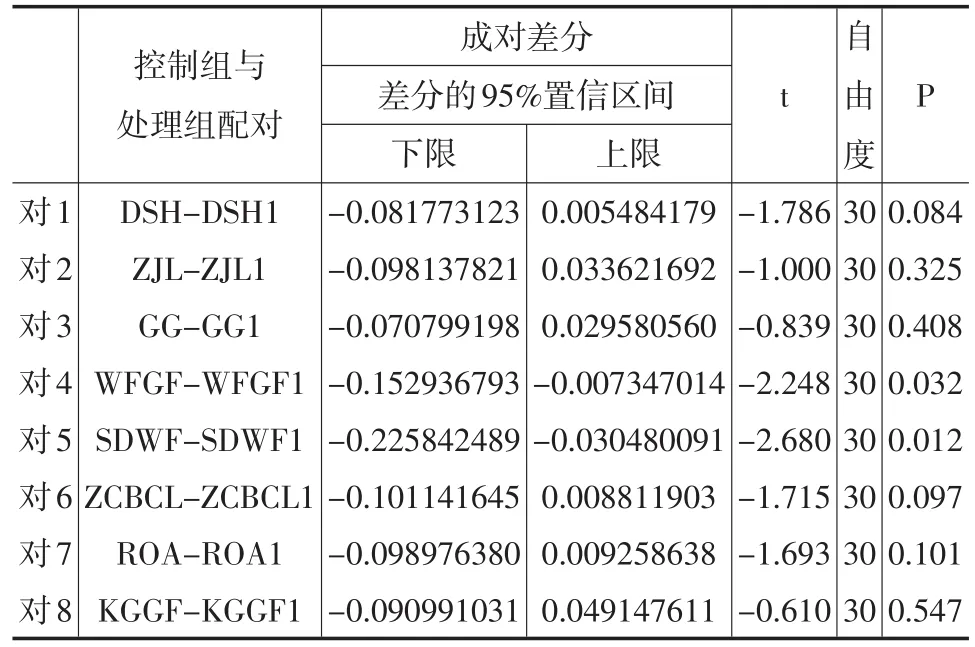

进行DID分析的前提条件是政策的发生是外生的。虽然本文通过对控制组与处理组样本进行一对一匹配可以减少内生性,但是其效果如何有待验证。因此,本文通过样本配对t检验,来检测两组的均值是否存在显著差异。若存在显著差异,则说明DID模型存在内生性,继续进行分析存在不合理性;若不存在显著差异,则说明模型内部内生性通过样本匹配已经得到消减,可以继续进行分析研究。本文样本配对t检验囊括所有控制变量,如表3所示:

表3 控制组与处理组样本配对t检验

通过对表3控制组与处理组样本配对t检验结果进行分析,可以看出,所有变量的t检验基本不显著,说明两组样本不存在显著差异,因此可以继续进行DID分析。

(三)回归结果分析

考虑到并购对绩效的影响可能存在滞后效应,本文采用了3年数据,分别采用并购前一年与并购当年,以及并购前一年与并购后一年的数据进行两次混合截面数据回归。回归结果如表4所示。

表4 所有样本回归结果

1.所有样本并购前一年与并购当年回归

对所有样本并购前一年及并购当年数据回归的结果进行分析。

当被解释变量为ROA时,交互项TB的t值仅为0.26,不显著,说明企业并购前后绩效变化的主要因素并非并购事件本身,而是由其他控制变量引起的。在加入的其他6个控制变量当中,仅有KGGF显著,其t值为2.06,系数为0.125,说明控股股东所持股份与并购前后绩效的非正常变化存在显著正相关关系。究其原因是:在并购前,中方母公司大股东采取“隧道行为”,为了个人利益牺牲小股东利益,致使公司绩效下滑。当外方并购合资公司之后,中方母公司由于受到危机冲击,深刻认识到长远利益重于眼前利益(连燕玲等,2012),因此控股股东更为重视公司的经营与治理,从而带来公司绩效上升。其他5个控制变量中,董事会外方占比、高管外方占比、十大股东外方占比与企业并购前后绩效变化正相关,但是相关关系并不显著;外方持有股份、总经理是否外方出任这两个变量与企业并购前后绩效变化负相关,但是相关关系不显著。董事会外方占比、高管外方占比、十大股东外方占比这3个指标说明了外方对于董事会、管理层以及股份控制的程度,其比例越大,说明控制的程度越大。外方在得到公司控制权后,会采取积极的经营态度,从而带来绩效的上升,这解释了3个变量系数为正的原因。外方持有股份、总经理是否外方出任这两个变量与绩效负相关的原因在于可能外方在经营上采取了错误的经营决策,导致绩效下降。

将回归方程中的被解释变量替换为资产报酬率时,得到的回归结果与OLS1的回归结果十分类似,这说明了回归结果存在较强的稳健性。

2.所有样本并购前一年与并购后一年回归

将所有样本并购前一年及并购后一年数据进行回归的目的在于检验并购对公司绩效是否存在滞后效应。分析回归结果发现不存在滞后效应。同样说明了并购事件本身并非导致公司并购前后绩效变化的主要原因,其主要影响因素在于控股方所持股份(KGGF)。其他控制变量对公司并购前后绩效的影响与之前的回归类似。

利用控制组与处理组3年数据进行的两次混合截面数据回归说明了并购事件本身不是导致绩效变化的主要原因,主要的影响变量是控股方所持股份。两次混合截面数据回归结果的稳健性也说明,并购对公司绩效影响不存在滞后效应。两次回归支持假设四,但是拒绝假设一、假设二、假设三。

表5 工业企业样本回归结果

四、结论与建议

本文通过样本匹配减少DID模型内生性的方法,将中外合资企业是否被外方并购作为影响企业绩效变化的外生事件,对与外方合资但未被并购以及与外方合资且被并购的两类企业进行对比分析,研究得出并购事件本身并非导致企业绩效变化的主要因素。

本文假定企业绩效的变动还受到第一大股东持股比例和外方股权操作、外方高管人员操作以及外方董事会成员操作的影响,但是对匹配后所有样本进行回归的实证结果仅仅支持企业绩效的变动显著受到第一大股东持股比例的影响,关于外方股权操作、高管层和外方董事会成员操作显著影响企业绩效的假设没有通过实证检验。实证结果表明,企业并购前后的绩效变动与第一大股东持股比例显著相关,这说明企业绩效受到第一大股东利益的影响。在并购前,中方母公司大股东采取“隧道行为”,为了个人利益牺牲小股东利益,致使公司绩效下滑。当外方并购合资公司之后,中方母公司由于受到危机冲击,深刻认识到长远利益重于眼前利益(连燕玲等,2012),因此控股股东更为重视公司的经营与治理,从而带来公司绩效上升。

面对中国企业与跨国公司合资过程中遭遇的阴谋与陷阱,中方应当积极应对,及时发觉并有效控制。本文提出如下策略。

1.选择合适的合作伙伴

中方在与外方合资前,首先,应当对合作伙伴进行仔细筛选,选择技术与经济实力雄厚、信誉良好的企业;其次,要注意中外双方需在资源互补的基础上进行合资,双方都具有对方稀缺的资源,这样才能保证相互牵制,不会造成主动权向外方倾斜的被动局面;最后,合作双方的发展战略应互相匹配,外方可以通过与中方的合作打开中国市场,而中方则借助外方渠道进入国际市场,避免因为双方战略冲突造成在日后的合资经营中相互阻挠与破坏的局面。

2.把握合资谈判环节,争取合资企业控制权

外方与中方合资具有明确的目的和计划,其意图将中国企业作为其全球价值链与产业链的一部分。外方具有明显的谈判优势,中方企业不论是在规模还是在实力上都弱于外方。因此,在谈判过程中,中方要充分了解国际惯例和法律,广泛搜集合资案例与素材,争取主动权。面对强大的外方,中方单个企业无力抗衡,一方面要团结行业力量进行对抗;另一方面,中方应当采取多方引进策略,挑选多家具有合作意向的跨国公司,使外方之间互相竞争,中方获利。在谈判过程中,中方不能因合资心切置自身于被动地位,在股权比例上不可轻易让步,要利用资源与市场优势,变被动为主动;在董事会与高管的安排上,要努力争取有利席位,特别是关乎合资企业实际经营权的总经理席位以及对财务、营销等关键部门的控制,更要牢牢把握。

3.跳出中外合资惯例,寻求新出路

中外合资方式的惯例是股权分配方式,合资初始,中外双方视各自投入的多少决定占有比例,外方在日后亦可增资扩股,该方式简单易行但容易导致外方控股。因此,中国企业在合资过程中,要增加契约对外方的约束力,严格规定增资扩股条件,进一步明晰合资细节。此外,合资初始,外方通常以现金和技术投入,而中方则以厂房、土地、设备作价。由于固定资产通常被低估,技术则被高估,中方处于不利地位,因此在合资中倡导现金投入的方式,保证双方公平。

4.与行业内企业结成联盟

在合资过程中,外方为了实现对合资企业的低价并购,通常会采取刻意做低合资企业绩效,使中方无力增资补缺的方式来达到其目的。因此,中方应当与行业内企业结成联盟,在资金紧缺时,以同行业拆借的方式调用资金,破除外方利用以增资为借口,企图吞并合资企业的阴谋。此外,行业的团结也可以防止外方垄断行为的发生,保持行业良好的竞争环境。

5.及时识别外方阴谋,并有效制止

外方阴谋外在显著表现为合资企业绩效短期内的急剧下降。因此,当合资企业出现不正常的大幅亏损时,应当警惕外方阴谋手段的操作。除对经营细节进一步盘点和清查,发现亏损的根本原因外,还应当制定行之有效的防范措施。如果外方有抢占中方销售渠道的嫌疑,则中方在渠道的划分上要进一步明确,渠道管理上必须由中方主导,保留中方优良渠道,防止核心优势丢失。外方在合资经营中,经常雪藏中方品牌,推出自身品牌,以实现其对外发展战略。当发现外方企图将中方品牌替换成合资品牌或外方品牌时,中方应当立刻要求更换,可以允许中外方品牌共存的情况发生,但是不能使中方品牌完全被替换。通常外方利用自身的信息优势进行产品定价,达到向其他海外子公司转移利润的目的。因此,当合资企业出现外方利用产品的非正常定价转移利润时,中方必须要求实行定价修改,同时加强对营销部门的监管。外方为了达到对合资企业的控制,在日后的经营过程中,会谋求股权比例的逐步增加。当外方持股比例存在大幅上升趋势时,中方要予以重视,特别是当外方利用中方资金紧缺时机增资扩股时,中方要积极应对,寻求行业帮助。

6.实行反并购

合资协议规定了合资企业的具体经营年限。以往大多数中外合资企业经营年限即将到期时,基本被外方并购或者解散,致使中方在合资后损失惨重。因此,中方应当积极采取反并购策略,联合多家同行业企业的力量对合资企业进行并购,保存合资成果。

7.中方母公司加强大股东行为监督

中方与外方合资过程当中,除谨防外方的阴谋外,还应当加强对方母公司大股东行为的监管。公司大股东在面对个人利益诱惑时,损害小股东利益,掏空公司的行为时有发生(Johnson et al.,2000)。因此,要充分发挥公司监事会的作用,加强对股东行为监管,防止大股东个人利益膨胀,对大股东的行为设置合理限制,防止大股东因个人利益膨胀而给公司利益公司带来损害。要减少大股东的操作行为,对于总经理的任命,应当在职业经理人市场寻找合适人选,而非大股东委任,确保总经理经营决策的独立性。

此外,在中国企业与外企合资过程中,政府作为合资企业的利益相关者,对合资企业具有重大影响(李自杰等,2009),应当充分发挥其引导作用。对行业设定准入壁垒,提高行业进入门槛,对不成熟、不适宜产业发展的外企坚决不引进,威胁到产业安全的要及时制止。在发生危机时,要以行业的力量共同对抗强大的外方企业,防止外方“独掌局面”。需要引进外资的企业,政府应当积极帮其出谋划策,扮演好顾问角色。此外,中国应进一步完善法律制度,增强法律的透明度与针对性,不给外企以可趁之机。

[1]Alan M.Rugman, Donald J.Lecraw and Laurence D.Booth[M].1985,International Business:Firm and Environment.Part4,Ch13.

[2]Buckley P.J.,Casson M.C.,1976,The Future of the Multinational Enter Prise[M],London:Macmillan.

[3]Buckley P.J., 1998,Casson M.C.AnaIyzing Foreign Market Entry Strategies:Extending the Internalization Approach [J].Journal of International Business Studies,29,pp.539-562.

[4]Beamish P W.1985,The characteristics of Joint Ventures in developed and developing countries [J].Columbia Journal of World Business,20(3):pp.13-19.

[5]Johnson,s.,La Porta,R.,Lopez-de-Silanes,F.and A.Shleifer, 2000,”Tunnelling”,American Economic Review, Vol.90(2),pp.22-27.

[6]丁杰敏.中外合资企业独资化问题的基于资源的分析[J].技术经济与管理研究,2004,(2).

[7]高雷,丁章华.公司治理影响资本结构吗[J].财贸经济,2010,(9).

[8]何金旗,喻丽.从合资到独资:外商控制权的演变[J].理论探索,2006,(6).

[9]华民,蒋舒.开放资本市场:应对“三资企业”“独资化”发展倾向的策略取向[J].管理世界,2002,(12).

[10]李维安,李宝权.跨国公司在华独资倾向成因分析:基于股权结构战略的视角[J].管理世界,2003,(1).

[11]李自杰,陆思宇,蔡铭,等.基于知识属性的合资企业动态演进研究——以华晨宝马为例[J].中国工业经济,2009,(2).

[12]连燕玲,贺小刚,张远飞,周兵.危机冲击、大股东“管家角色”与企业绩效—基于中国上市公司的实证分析[J].管理世界,2012,(9).

[13]卢昌崇,李仲广,郑文全.从控制权到收益权:合资企业的产权变动路径[J].中国工业经济,2003,(11).

[14]沈磊,蒋士成,颜光华.跨国公司在华合资企业股权结构变动的成因——基于一个合作博弈模型的分析[J].财经研究,2005,(1).

[15]王海.中国企业海外并购经济后果研究——基于联想并购IBMPC业务的案例分析[J].管理世界,2007,(2).

[16]王进猛,沈志渔.跨国公司在华投资市场导向与绩效关系实证研究[J].中国工业经济,2011,(2).

[17]王宇露.跨国公司在华并购战略解析及其风险防范[J].中国工业经济,2007,(7).

[18]阎海峰,沈锦杰.股权结构对合资企业绩效的影响研究——基于组织学习的视角[J].中国工业经济,2010,(4).

[19]杨蕙馨,冯文娜.合作性竞争对市场结构的影响:基于全球汽车产业的经验研究[J].中国工业经济,2010,(6).