用“无形的手”守护环境

—— 访美国环保协会主席弗雷德·克虏伯

2015-12-16左娜

文/左娜

用“无形的手”守护环境

—— 访美国环保协会主席弗雷德·克虏伯

文/左娜

弗雷德·克虏伯(Fred Krupp)(VIVI摄影)

诞生,科学的胜利

1966年,纽约长岛,风光旖旎的萨福克郡,一些科学家们注意到,当地一种以鱼为生的鸬鹚繁殖率急剧下降,仅达到正常的七分之一。他们在鸬鹚未孵化的蛋里发现了高浓度的杀虫剂DDT(又称“滴滴涕”)及其代谢物。

为了保护这些鸟类,以及其他同样受到威胁的动植物,这些科学家使用了一种在当时前所未有,而现在已经被普遍应用的手段——与律师联合起来,以环境之名将萨福克郡蚊虫控制委员会告上法庭,试图阻止他们继续滥用DDT灭杀蚊虫。

在这个案子里,能否用足够的科学证据向法官证明DDT对生态系统的破坏至关重要。为此,科学家们为本案准备了大量的科学资料,他们用7张涵盖整个长岛生态区食物链的图表展示了DDT是如何穿过了整个食物链,最后聚集在顶层的食肉动物体内的。

接下来的3年里,官司从地方打到全州再到全国,终于赢得了美国全境禁用DDT的禁令。在这一路上,委员会提供的科学指证贯穿始终。

一石激起千层浪。DDT一案成了环保事业的催化剂,全国各地涉及到化学杀虫剂滥用的求助申请如雪片般涌入,科学家们处境尴尬:没有秘书、没有行政人员,还有常规的工作无法脱身,这意味必须建立起一个常规组织来应付越来越多的案子。

1967年,在这群科学家牵头下,美国环保协会(Environmental Defense Fund,以下简称EDF)正式成立,比美国联邦环保局的成立还要早3年。

创业维艰。从上世纪60年代到70年代,EDF东征西战,也在实践中逐渐形成了自己的哲学:起诉是一个过程,只要赢得了结果,官司输赢不重要,重要的是找到务实、行之有效的解决方案。到了80年代,随着新掌门人弗雷德·克虏伯(Fred Krupp)的加入,这一工作哲学更加系统化。

来自新泽西州的克虏伯从小就与环保事业有缘。他的父亲开办了一家主营回收业务的公司,用废旧垃圾制造屋顶材料。从密歇根大学法学院毕业后,年轻的克虏伯创立了康涅狄格环境基金会,初步开始接触环境运动。

“投身环境事业受到一位教授的启发。”克虏伯回忆,“他告诉我说,如果人们停止争论,着手寻找行之有效的解决方案,很多问题都可以解决。”1984年,克虏伯加入美国环保协会并担任执行主任,一干就是30年。

理性,让情怀落地

EDF曾让麦当劳公司听从他们的建议,停止使用泡沫塑料包装,这种环保组织和公司的合作在美国还是第一次;联邦快递公司(FedEx)在EDF的帮助下引入燃料利用率提高了50%以上的新型递送卡车……

环保人士在许多企业眼里是难缠的“激进分子”,为何EDF能讨企业“欢心”?

“EDF一开始就知道,光是抱怨没有用。所以我们会从企业利益出发,研究商业行为。”克虏伯认为,EDF能在市场上走得通,是因为它不要求商人“做好人”。“我们只会‘晓之以理’,去说服企业,怎么做省钱,怎么做能提高市场份额,因为践行环保责任也是提升品牌号召力的一种途径。”

当一些激进环保分子还在为全球变暖、动物灭绝伤怀叹息,或每天走上街头摇旗呐喊、怒斥企业与政府时,EDF早已用理性将渴望青山绿山、人与自然和谐共处的情怀落地。

克虏伯解释道:“理性做环保是EDF的优势所在。担起环保责任,就必须利用各行业专家的特长,所以我们的队伍有工程师、律师、经济师、海洋科学家等等,他们都是了解污染来龙去脉的人。作为美国第一个雇用经济学家的环保组织,经济学家,比如原首席经济学家杜丹德(现为EDF副总裁),一直是我们的决策中心。综合利用科学、法律和经济的手段,找出行之有效的解决方法,才能使情怀‘落地’。”

正如《纽约时报》专栏作者乔诺切拉的评价:“我最欣赏EDF脚踏实地的工作方式。他们相信科学、相信数据,从不歇斯底里,也不偏向任何党派。他们用市场机制改变人们的行为,而且不惧怕与产业部门合作。”

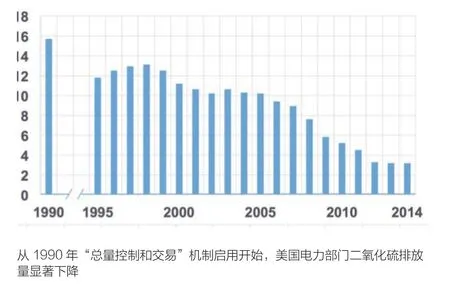

美国电力部门二氧化硫排放量(以百万吨计)

市场,让环保“活”起来

“1984年,我在《华尔街日报》发表了一篇文章,讨论如何用市场机制解决环境问题,这个概念后来成为EDF的重要工作内容。” 克虏伯挂在嘴边的口号“找到行之有效的解决方法”正是EDF的座右铭和工作哲学,而“总量控制和交易”就是核心要义。

政府为排污总量设定一个上限,然后根据企业规模、所处行业配给“容许排放权”。“排放权”被当作商品,当企业排污量小于规定值,余下的排放额度就可以被拿到市场,卖给其他企业。相反,当企业超额排放,就需要花钱去购买相应的排放额。交易价格由市场供需所决定,由此自我调节,实现资源的最佳配置。

“简单说,在市场机制的框架下,减排可以获利。利润成了驱动人们创造清洁的环境的动力,减排成了公司新的利润增长点。企业一线员工会去思考怎样在保证生产同样多的产品的前提下降低污染。”

美国媒体曾评论道:“‘总量控制和交易’代表一种通向纯净世界的途径,它同人类的天性合作而不是逆天性而为。EDF注意到人性中基本的一些东西,那就是人们讨厌被告知该做什么。”在这种制度下,企业不再是牵线木偶,而是享有合理的自由,只要不越过“总量控制”的上限,你可以通过更新设备、改进管理等各种手段来减排。市场“无形的手”驱动企业向利益最大化的方向发展,同时环境也得到改善。

EDF积极推动用这只“无形的手”控制污染。在他们的努力下,排放交易理念被纳入美国1990年《清洁空气法》,并逐渐得到了全世界的广泛认可,成为《京都议定书》中全球控制温室气体排放的重要手段之一。

20世纪80年代,美国的发电站释放出的大量二氧化硫以酸雨的形式回落到地面,破坏加拿大东部和美国的森林、湖泊和建筑。怎样去解决这个问题的争论已拖延了数年。机会随着1988年老布什当选总统来临了。克虏伯致电白宫顾问格雷,建议布什做“环保总统”,用排放交易这个新工具解决酸雨问题。“格雷很喜欢这个市场化的途径,EDF和布什政府都感到排放交易最终会成为解决这个更大挑战的最佳方法。”

从1990年到2014年,美国二氧化硫排放量从1990年的1600万吨下降到2014年的不到400万吨,成本仅为预计的四分之一,速度也非常惊人。“与以往自上而下的行政手段相比,这种市场手段同时为企业每年节省了大约10亿美元的成本。”《经济学人》杂志将该项目评为“过去十年中最伟大的绿色成功故事。”

当然,对于排放交易的有效性也并不是没有质疑的声音。从一开始,环保局的部分官员和一些环保主义者都质疑这个新方法,他们担心倡议者只想便宜地排污,而不想清理污染。甚至有人把排放交易视作“助纣为虐”,鼓励污染者花钱了事。另外,价格的变动也会影响排放交易的激励作用。比如,在作为排放交易类型之一的碳交易市场上,由于经济不景气,欧盟市场碳排放权的价格几乎是连续下滑,贬值了将近一半。瑞士银行的分析师甚至预警称,价格持续下跌可能演变为碳交易市场崩盘。

“有人认为排污成本升高,才能鼓励发展减排技术的发展,这是一种谬误。实际上我们已经有很多节能技术,比如清洁的太阳能等等。人民必须认识到,排放交易的最终目的是降低污染。”克虏伯分析,“欧盟碳市场供过于求,碳价下降,这是碳排放量降低所引起的。这难道不是一件好事吗?我们的目标不是抬高交易价格,而是降低污染。我认为最好的情况是一方面污染量尽可能降低,另一方面人们付出的成本尽可能少。在经济不景气的时期,污染量下降,人们为减少环境污染所付的成本也自动下降了。其实是种皆大欢喜的状态。”

“这个机制的妙处就在于,只要严格遵守排放总量上限,市场就能降低全社会的减排成本,从而带来最佳的环境效益,这正是我们所追求的。”

管理,保障良性发展

单间办公室、破旧的桌椅、两台二手的IBM打字机、超负荷运转的复印机……EDF成立之初饱受资金、人员不足之苦。据当时的秘书回忆,只要她两天没去查看邮箱,就有人打电话来问:“今天收到了多少捐款?”如果数量很小的话,大家都很沮丧。如果有超过100美元的捐款,大家就欢呼雀跃,甚至有人说:“这笔捐款可以‘载入史册’!”

今天的EDF与上世纪60年代那个初露头角的小机构不可同日而语。在克虏伯工作的30多年里,EDF的年预算从300万美元增长到1.5亿美元,员工从50人增加到500人,会员也从4万增加到超过100万。更重要的是,它从上世纪80年代一个美国本土组织逐渐走向了世界,除了美国的9个办公室外,北京、上海、伦敦、墨西哥也设有办事处。

资金对每个非政府组织来说都是命门之所在。2014年,EDF总共收入1.52亿美元,其中54%来源于会员费,40%来源于基金和其他组织捐赠。EDF强大的资金筹措能力从何而来?

“实际上,这就是一个良性循环:制订方案,实施方案,得到预期的结果,然后才是吸引资金。现在很多人都关注环境保护问题,要找到有捐赠意向的人并不难,难的是得到资助人的信任,能做出成效,而不是纸上谈兵。很多时候,捐赠者是向某一个特定的项目捐款,当他们发现问题真的得到解决时就会对我们更加信任,自然也会捐助其它项目。”

一个精简、高效的运作团队也是EDF获得众多捐助人垂青的原因之一。2014年的财务报表显示,84%的经费用于项目运营,只有6%用于行政运营,可以说钱都花到了“刀刃”上。“为了对捐助人负责,我们尝试着以科学的商业模式运作。我们雇佣了很棒的经理人,就像企业运作一样。我们还有5年计划、3年计划、1年计划、季度计划,而且每个季度团队都会检查项目进度。”

花好钱,更得用好人,在如何激励员工方面,克虏伯自有一套:“我们的资深专家如果去企业都能赚到更多,所以对他们来说薪资不是最重要的,要让他们感受到工作的意义。有时候我们的项目太庞杂了,需要10年以上的时间来完成。如何激励员工每天早起,去投入到这么一项需要10多年才能完成的项目呢?我的一个朋友召集了一大批科学家研发一种预防婴儿脊膜炎的疫苗。他告诉我,要让人们聚起来做这种极其复杂的长期工作,你需要把项目分解成很多小部分,每一个小部分可能要花上3个月、6个月,当其中一个小部分完成以后就开一个派对庆祝阶段性成功,然后再进行下一个阶段。这样才能保证员工们的热情不间断!”

在科学家、经济学家、律师共事的EDF, 团队协作尤为重要。“通常,经济学家会是一个项目的团队领导,律师起辅助的作用。我们学习了现代的管理方法,在一个团队中要确定谁是决策者,谁是建议者,谁是执行者。在工作的过程中,如果决策者和建议者不能达成一致,我们会让他们去顾问那里咨询,由顾问来捋清情况,制定清晰的规则,这样就可以少花时间在解决冲突上。”克虏伯道,“当然,还是祈祷少发生这样的情况吧!”

中国,不变的守候

在上世纪90年代,EDF就把工作哲学带到了中国。

EDF北京办公室成立于1997年,而EDF副总裁杜丹德博士早在1991年就受中国国家环境保护总局邀请来华,分享在美国的经验,还因此获得2004年中国政府“友谊奖”。在杜丹德博士的推动下,中国曾在第9个五年计划中规定了二氧化硫的排放上限,当时还与环保总局推出了“4+3+1”项目:在4个城市、3个省份和1家企业之间尝试二氧化硫排污权交易。

这个项目后来促成了今天中国7个试点省市进行的碳交易试点,各自探索不同的碳交易模式:试点项目覆盖了2.5亿人口居住的范围,也是中国政府准备在十三五计划中向全国推广碳排放交易的基础。

“中国政府选择了排放机制,这种市场化的办法需要一定的经验,我们的角色就是帮助中国更好地落实决议。”克虏伯对中国项目很“上心”:“我发现这7个试点项目,每个都有不同的表现。所以试点的意义在于尝试不同的情况,中国政府可以从中得出向全国推广的最佳途径。我认为试点都很成功,数百万人民币的碳排放权被交易出去了,试点落实速度之快让我惊讶。”

克虏伯还在中国政府提出的“一带一路”战略中嗅到机遇,“‘一带一路’可以成为绿色改善的动力,将中国在改善环境上的经验与沿线国家分享。例如,中国在去年的APEC会议上提出并通过的APEC绿色供应链合作网络倡议,意图利用采购方的力量,来要求供应商实现环境绩效的改善。如果所有走出去的中国企业都将绿色供应链作为企业的一项政策,将成为帮助各国实现绿色转型的引擎。”

这次,克虏伯应邀来华参加第四届全球智库论坛,当问到他为次日李克强总理会见活动准备了什么话题时,他笑着说:“我们会聊中国的理想。目前中国有一些很宏伟的目标,包括计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值、2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。希望能和总理聊聊我们怎样更好地合作来实现这些目标。”