网络游戏产业的政府行为与企业市场决策*

2015-12-15高嘉阳

高嘉阳

网络游戏产业的政府行为与企业市场决策*

高嘉阳

中韩网络游戏产业的跳跃式发展具有强烈的政府支持背景。网络游戏产业作为互联网经济的组成部分,所需的外部干预与传统文化产业存在较大差异。这些差异造成政府的某些产业支持行为非但不能形成可持续的产业竞争优势,反而造成了大量不必要的浪费。文章基于网络游戏产业特征,采集中韩两国网络游戏企业数据,实证研究政府支持在特定环境中对微观企业市场决策的影响,进而探讨符合产业发展阶段的政府支持强度路径。

政府支持 网络游戏 市场行为

具有信息技术、文化、创意等多重特征的网络游戏产业,现已成为世界范围内最主要的休闲娱乐方式之一,且在全球经济低迷时期仍能逆势成长。作为增长速度最快的市场,2008年中国网络游戏产业收入183亿元,5年后的2013年即创下了510亿元的成绩。不仅如此,据不完全统计,网络游戏产业每年还带动了近3倍于自身产值的相关产业收益。自从中央政府明确表示对包括网络游戏产业在内的动漫产业的扶持态度后,各主管部门都提升了对网络游戏产业发展的关注程度,将其视为新经济领域的重要组成部分。

经历了1997年的亚洲金融危机后,韩国政府推动经济转型,把信息和娱乐产业作为主要发展对象,加以大力支持。网络游戏产业进入门槛高,强调技术和内容双创新的同时,产品推广运营也需大量投入。韩国政府常年持续地为网络游戏产业进行大量的市场培育工作,逐步建立了良性循环的产业环境。一方面向中小型企业直接投入各种生产资源,为新进入者建立网络基础后,再放手促进国内竞争,提高产业的整体能力;另一方面,为产业出口作长远规划,分割市场避免同裔内耗,扩大海外影响。在政府各项实质性举措的支持下,韩国仅用了不到六年时间,并成为继美、日后的世界游戏强国,网络游戏产业居亚洲之首。

2006年以来,我国政府参照过往文化产业政策与国外相关产业经验设置支持措施。然而除部分企业初具出口实力外,整体产业并未展现蓬勃向上的势头。市场增容主要得益于消费者对网络游戏产品需求的增长,以及大量国际知名网游产品的涌入。2013年国内市场集中度相对2008年未降反升,新企业

难进入,自主产品竞争力相对较弱。由于指导方针的偏差,各级政府历年投入大量的财力物力未能达到预期效果,造成个别地区资源浪费的同时,还失去了政策的可延续性。网络游戏市场之所以能实现超常规的成长,除因网络游戏响应了消费者的娱乐心理需求外,还与其产生庞大的网络效应密切相关。提升网络游戏产品的竞争力,关键在于掌握市场网络效应。企业通过调整产品运营模式争取用户规模和平均在线时长,往往比产品内容设计对拉开彼此市场份额差距更有帮助。

政府支持作为外部干预行为,将影响企业乃至产业整体的经营决策,再通过市场结果反馈其实质效用。本文基于网络游戏产业特征,采集中韩两国网络游戏企业数据,实证研究政府支持在特定环境中对微观企业市场决策的影响,进而探讨符合产业发展阶段的政府支持强度路径。

一、政府支持与网络产业发展

日韩东亚国家产业的短期崛起,让业界看到政府干预实现扶持产业超常规发展的可行性。荒先冶郎等 (1980)把政府支持性产业政策界定为调整产业结构的结构政策和保障产业竞争的组织政策。[1]罔崎哲二 (1996)对现代日本政企关系的研究发现,由于政府与企业在发展产业目标的一致性,以及信息对称所保障的较强的政策执行力,日本产业得以快速复苏和成长。[2]Chuk Kyo Kim (2005)对韩国经济过往数十年的发展归功于完整的产业政策环境,包括一系列互补的贸易、人力资源开发、技术开发等相关政策。[3]小岛清 (1987)从国际贸易建立产业所有权优势角度出发,提出选择保护对象的评判原则,包括对象产业可提高潜在或相对富余资源的利用率,以及促使国家经济结构升级等标准。[4]

由于规模效应,政府干预对网络产业的作用尤为显著。基于互联网的网络产业普遍拥有高新技术特征。一方面,Sorenson(2001)指出,人力资本作为专项资产,是高新技术产业成本结构的主要组成部分,且人力资本沉淀需要较长的培育期。[5]另一方面,Arrow(1962)等指出高新技术成果尽管开发成本巨大,边际使用成本却趋于零,具备准公共物品性质。Nelson(1982)认为,[6]研发活动的外溢性使其产生的社会收益远大于私人收益,社会对研发需求远大于私人需求。[7]同时,网络消费独有的惰性大大提升了创新产品进入市场的门槛。面对全球化浪潮,产业依靠自身调节无法实现竞争优势,政府支持成为网络产业发展必要的构成力量。评估政府支持措施的得当与否,由其与对应网络产业运营特征的适应程度决定。

关于产业扶持政策的设计,Ergas(1987)提出任务型政策与扩散型政策两个方向。[8]任务型政策是通过聚焦于少数对国家核心竞争力具有深远影响的项目,集中投资、扶持相关产业发展,使其迅速达到国际领先水平;扩散型政策则通过合理的宏观调控优化产业资源配置,为各产业集群建造公共基础设施,促成产业间技术合作等方式来实现发展。现代网络经济的实践表明,强调内外协调,均衡投入的扩散型政策更符合网络产业的结构化特点。

韩国是网络游戏产业政府干预的发源地,韩国政府主导建立了一院三中心推动产学研融合。Gim-MiNa(2003)通过案例研究发现日趋复杂的产业机构,以及多样化的产品干扰了政府对网络游戏产业态势的判断,同时企业对政府政策的消化与反应也相对滞后。Ji-Won Lee(2005)认为,政府应从整合产业营销渠道着手,最大程度避免各种来源信息对政府政策设计的干扰。由于企业受政策影响所开展的市场行为未必能迎合当时的需求,“市场——政策——企业行为——市场”闭环的效率至关重要。[9]

二、网络游戏市场行为及影响因素

从微观层面看,企业的市场行为主要界定为定价行为和运营/营销行为。而网络游戏产品属于精神消费类产品,消费者对不同类型产品偏好不存在很大差异。同时,产品更新换代对市场规模效应具有一定显著性影响,因此产品选择也应成为考察网络游戏产业市场行为的维度之一。关于网络产业市场行为选择的影响因素,学者们在相应的研究中提出各自的观点。

(一)产品选择

Orsini和Lambertini(2001)认为,如果网络产品存在较大的网络效应,那么产品质量和相关服务

供给水平将与其市场网络规模成正比。[10]Sherif和Cantril(1947)提出,网络产品具有网络共同消费的特性,相对于非网络产品,替代使用还意味着失去与其他网络个体联系的代价,消费者较不容易做出这样的选择。[11]Joseph Farrell和Garth Saloner(1985)分析发现,厂商在强网络效应市场中选择新技术标准,可能会因为出现过大冲击或过大惰性而造成社会福利损失。[12]Farrell等 (1986)定义了安装基础的概念,认为当安装基础较大时,厂商可能因缺乏更新技术的激励而出现过大惰性;当安装基础较小时,厂商因过大冲击难以就既有技术形成规模市场。[13]这往往是网络企业市场地位更迭的主要动因。

网络游戏构造的不仅是人与人之间的联系网络,还是保持用户群长期同时在线的虚拟社区。这种机制将用户牢牢地黏着在产品消费过程中,出现比一般文化娱乐产品更强的沉迷现象。然而网络游戏的安装基础并不大,消费者无需为更换产品付出较大的转移成本。企业为了吸引和锁定更多的新用户,极力维持庞大的在线用户群。网络游戏企业只有根据消费者口味的变化,不间断地扩大产品内容的多元化,或在原产品基础上添加新颖元素,才能追求产品价值最大化。产品更新周期的长度由市场竞争的激烈程度,及因创新带来的风险水平决定。

(二)定价行为

Xie和Sirbu(1995)指出,动态定价充斥整个网络产品的生命周期,是网络竞争的重要手段。[14]Cabral和Salant(1997)提出在供求信息不对称的情况下,低进入价格策略有助于网络企业建立充分规模的用户群体。[15]Yang(1997)考察了软件产品版本升级周期后,就软件企业定价提出了自己的看法:垄断厂商倾向于对软件产品设定低于成本的销售价格,借此获取网络用户基础,然后通过向用户收取版本升级费来盈利。[16]Fudenberg和Tirole(2000)以微软为例分析网络产品的定价问题,指出垄断厂商的低价策略出于阻止进入的战略考虑。[17]Sundararajan(2003)认为存在信息不对称及规模不可预知的竞争背景下,具有同质网络效应的网络产品的最优两部收费是非线性的,且垄断厂商阻止进入的低价策略将降低企业利润,有效提高消费者剩余,促使社会福利最大化。[18]早期的网络游戏产品大多采用传统时长制收费。随着竞争愈演愈烈,网络游戏企业普遍通过两部收费制来稳定用户规模。免费销售客户端软件、虚拟道具或广告收费成为主流的盈利方式,验证了以上分析。不能忽略的是,产品前期开发、运营投入大、知识产权得不到有效保护等问题是新企业采取低价进入策略的障碍。

(三)运营行为

Economides等 (1997)在分析竞争市场中企业关于产品兼容标准选择的博弈中发现创新产品一旦被市场采纳,将在其发展成为主流技术标准后形成先入者的垄断优势。[19]根据Williamson(1985)的观点,专用性资产是企业寻租的主要来源。[20]网络企业除了专用性资产这一主要竞争资源外,还需付出巨额的沉没成本,如管网铺设等。在这两方面都处于劣势的新进入者难以对市场格局构成影响。尽管网络资源是广泛共享的,然而网络游戏的技术门槛比一般的互联网应用软件高,部分市面上流行的大型网络游戏甚至拥有十数项技术专利。企业根据产品的市场定位,企业的资本禀赋,以及产业规则来选择包括企业并购、渠道分销、动漫周边 (作为动漫产品的辅助产品)、线上免费体验、终端直销等具体的运营行为。

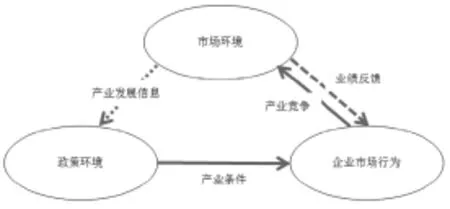

企业的市场决策是在外部环境 (包括政策环境与市场环境)影响下对产品竞争发展趋势的判断所引发的行为。在此前提下三者形成的逻辑结构如图1。综合各种相关的研究观点,构建本次研究的假设模型。

图1 企业市场行为与政策环境及市场环境的关系

三、假设模型构建

本文重点考察政策环境对企业市场行为的影响。根据政府行为的形式,划分为投资扶持和政策法规两大维度。其中,投资扶持定义为政府直接投资产业 (包括优惠补贴等),以及组织协调产业关系活动等强化基础建设、降低产业壁垒的激励性行为;政

策法规则指产业相关法律法规和政府监管政策等保护产业链各方合法权益的保障性行为。关于政府行为与企业市场行为间关系,我们作出假设如下:

假设1:产业投资扶持影响网络游戏企业的产品选择、定价行为和运营行为。假设2:产业政策法规影响网络游戏企业的产品选择、定价行为和运营行为。

由于政府行为与企业行为是对市场信息相对滞后的反馈,因此在横截面实证研究中,可将特定市场环境作为模型的控制变量。根据前文对企业市场行为影响因素的评论,市场影响因素可分为两大维度:市场容量和市场竞争。其中,市场容量指市场的总需求量,市场竞争指同类或跨类市场的竞争状况。作出假设如下:

假设3:市场容量影响网络游戏企业的产品选择、定价行为和运营行为。假设4:市场竞争影响网络游戏企业的产品选择、定价行为和运营行为。基于这些假设,构造实证研究模型如图2。为保证研究数据的效度,本次实证选取具有显著代表性的中韩两国网络游戏企业为调研对象。问卷中各变量的计量尺度都是在理论分析、中韩网络游戏企业小组访谈和中国信息协会行业研究分会专家评判的基础上形成的。

通过探索性研究,删减一些因子负载低、交叉负载严重的题项,形成最终调研问卷,投入正式研究阶段。量表中市场行为均为分类变量;市场环境、政府行为为间距变量,采用李科特5点尺度,如表1。

表1 调研问卷的量表维度

研究调研从2011年9月起至2012年3月,共分两个阶段:探索性调研阶段和正式调研阶段。由于跨国搜集样本难度较大,且探索性研究对样本需求量较小,因此,在探索性阶段仅采用中国企业样本。针对国内网络游戏企业数量较少的情况,为了提高样本回收率,研究小组一方面对于电话及电邮无法有效调研的企业,采取实地考察的方式补充样本;另一方面对规模较大的网络游戏企业的不同部门分别进行问卷调研。在探索性研究阶段对中国网络游戏企业调研131次,共回收问卷92份,其中有效问卷84份,有效回收率为64.1%;正式研究阶段中国网络游戏企业调研205次,共回收问卷169份,其中有效问卷141份,有效回收率为61.0%;韩国网络游戏企业调研550次共发出电子问卷550份,回收187份,其中有效问卷108份,有效回收率为19.6%。样本概述见表2和表3。

四、中韩网络游戏企业市场行为实证研究

本文的实证研究分为两大阶段:探索性研究阶段和正式研究阶段。由于 “市场行为”为分类变量,因此在探索性研究阶段,将对模型的市场环境和政策环境两个变量进行探索性因子分析、确认性因子分

析 (CFA)及二阶因子分析。在正式研究阶段,除采用探索性研究阶段的各项因子分析外,进一步采用Logistic回归分析检验政府行为及市场环境各变量与企业市场行为各变量之间的关系。

表2 探索性研究的样本概况 (中国网络游戏企业)

(一)探索性实证分析

对探索性研究回收的中国84个企业样本进行描述统计,表明样本案例在政府行为两个变量的得分偏低,平均分低于中立水平(3分),说明大部分样本企业认为我国政府对网络游戏企业的法律规制和扶持有待加强;在市场容量方面的得分偏高,平均分均大于3分,可见大部分样本企业对网络游戏现在和未来的市场需求怀有积极的期望;在市场竞争方面,样本案例除了市场集中度外的测量变量得分偏低。另外,从调查的样本企业来看,大部分企业运营或开发角色扮演类游戏,并以 “免费、道具收费”的定价行为,以及 “运营向上一体化“、“线上免费体验”的运营行为为主。

表3 正式研究的样本概况

模型中市场竞争概念由四个测量变量计量,市场容量概念由三个测量变量计量,政府投资扶持和政策法规分别由五个、四个测量变量计量。对这16个测量变量进行探索性因子分析。探索性因子分析前,对数据进行KMO和巴特利特球体检验,结果表明KMO为0.722,巴特利特球体检验显著 (P值=0.000),说明数据适合进行因子分析。采用主成分分析、方差最大化旋转法进行探索性因子分析,并根据特征值大于1的原则提取因子。首次因子分析结果表明市场竞争Q4、投资扶持Q3、投资扶持Q5等三项存在较明显的交叉负载现象,市场竞争Q1和政策法规Q3在错误的因子上具有较高的负载,因此逐一删除有问题问项,直至因子分析结果不存在严重交叉负载和错误负载。首轮因子分析共删除以上5个问题测量变量。对余下的11个测量变量再次进行因子分析,第二次因子分析数据的KMO为0.764,巴特利特球体检验显著。根据特征值大于1的原则,提取四个特征根,累积解释方差达83.321%,各测量变量在所属因子上的负载均大于0.5,说明11个测量变量能较好地解释市场竞争、市场容量、政府投资扶持及政策法规四个因子。

将政策法规、投资扶持、市场竞争以及市场容量四个因子各自的测量指标合并为二,即每个因子由两个合并后的指标计量。采用Cronbach’s Alpha检验数据的可靠性。检验结果表明Cronbach’s a值介于0.674—0.925之间,均大于0.6,表明数据具有可靠性。进行计量模型的会聚有效性和鉴别有效性分析。使用LISREL软件将数据正态化,以相关系数矩阵为输入矩阵,对合并后的八个计量指标进行确认性因子分析。通过指标在所属概念上的因子负载来检验计量模型的会聚有效性。各计量指标在各自概念上的因子负载都高度显著,T值最小为5.34,最大为10.02,说明计量模型具有较高的会聚有效性。

根据相关系数矩阵和各概念解释得方差 (AVE)检验数据的鉴别有效性。各概念两个指标间的相关系数均大于它们与其他概念任一指标间的相关系数,说明计量模型具有鉴别有效性;各概念解释的方差(AVE)大于该概念与其他概念的共同方差 (Ф2),亦表明该计量模型具有鉴别有效性。

对计量模型进行确认性因子分析,LISREL输出各指标结果如下:卡方值是59.22,自由度是14,卡方与自由度之比为4.23,小于5;NNFI、CFI、GFI分别为0.92、0.92、0.94,均大于0.9,SRMR为0.074,小于0.08,RMSEA为0.086,小于0.1,表明计量模型与数据的拟合可以接受。

(二)正式实证分析

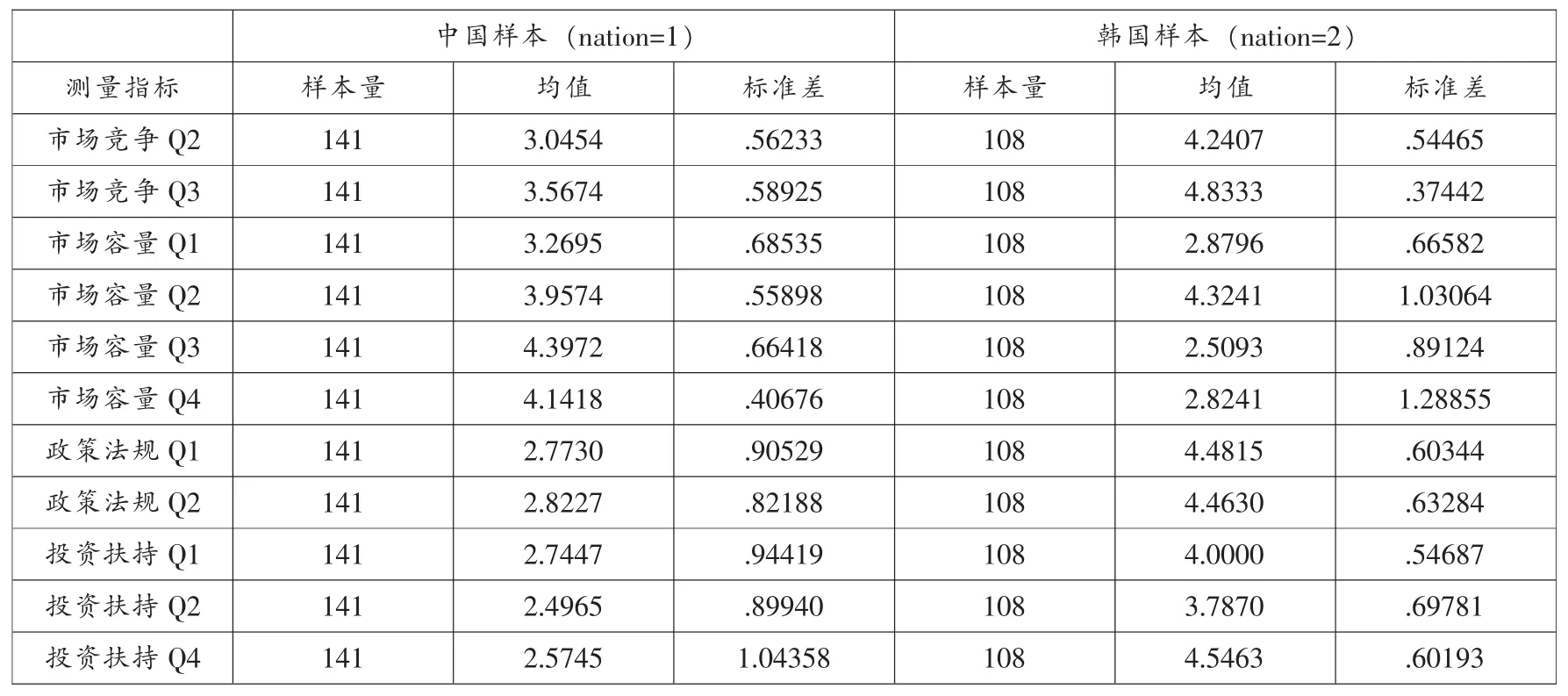

探索性研究阶段已经对模型的计量模型进行了初步检验,保留11个测量变量,并简化出四个因子:市场竞争、市场容量、政府投资扶持和政策法规。正式研究阶段的样本总数为249,包含中国企业样本和韩国企业样本,两国企业样本比例为0.566∶0.434。对模型的市场竞争、市场容量、政府投资扶持、政策法规四个变量的11个测量指标通过计算其均值和标准差进行描述性统计分析,发现中国企业样本市场竞争测量指标虽然大于一般值,但远低于韩国企业样本,而市场容量测量指标除了需求多样性外皆比韩国企业样本大。此外,在中国企业样本中,政府投资扶持和政策法规各测量指标的均值偏低,小于一般值3,相反,政府投资扶持和政策法规各测量指标在韩国企业样本中的均值偏高,均大于一般值,见表4。

表4 企业正式研究样本——11个测量指标的均值、标准差

在正式研究阶段对市场竞争、市场容量、政府投资扶持和政策法规的11个测量变量进行探索性因子分析。因子分析前对数据进行KMO和巴特利特球体检验,结果表明KMO为0.802,巴特利特球体检验显著 (P值=0.000),说明数据适合因子分析。采用主成分分析、方差最大化旋转法进行探索性因子分析,并根据特征值大于1的原则提取因子。提取四个特征根,累积解释方差达81.915%,各测量变量在所属因子上的负载均大于0.5,说明11个测量变量能较好地浓缩为政府投资扶持、政策法规、市场竞争、市场容量四个因子。

与探索性研究一样,将政府法律法规、支持行为、市场竞争以及市场容量四个因子各自的测量指标合并为二,即每个因子由两个合并后的指标计量,采用Cronbach’s Alpha检验数据的可靠性。检验结果表明Cronbach’s a值介于0.601—0.912之间,均大于0.6,表明数据具有可靠性。将数据正态化后,通过指标在所属概念上的因子负载来检验计量模型的会聚有效性。各计量指标在各自概念上的因子负载都高度显著,T值介于4.41—10.89,说明计量模型具有较高的会聚有效性。各概念两个指标间的相关系数均大于它们与其他概念任一指标间的相关系数,说明计量模型具有鉴别有效性;各概念解释的方差(AVE)大于该概念与其他概念的共同方差 (Ф2),亦表明该计量模型具有鉴别有效性。

正式研究阶段的确认性因子分析表明:卡方值是54.41,自由度是14,卡方与自由度之比为3.89,小于5;NNFI、CFI、GFI分别为0.91、0.93、0.91,均大于0.9,SRMR为0.051,小于0.08,RMSEA为

0.089,小于0.1,表明计量模型与数据的拟合是可以接受的。

(三)关于市场行为、政府行为和市场环境三方关系的二项分类Logistic回归分析

模型涉及产品选择、定价行为和运营行为三个分类因变量,利用SPSS软件,将各因变量的每一类型设置成独立的 “小因变量”,例如,设置 “产品选择—角色扮演类”为独立小因变量,当案例属于角色扮演类时,编码为1,否则为0,这样形成17个小因变量,重复进行17次Logistic回归分析。由于篇幅有限,本文仅将具体描述 “游戏类型—角色扮演类”作为因变量的Logistic回归分析过程,其他16次Logistic回归分析过程不具体列出,而是对结果进行汇总,并加以解释。

1.案例:“产品选择—角色扮演类”为因变量的Logistic回归。

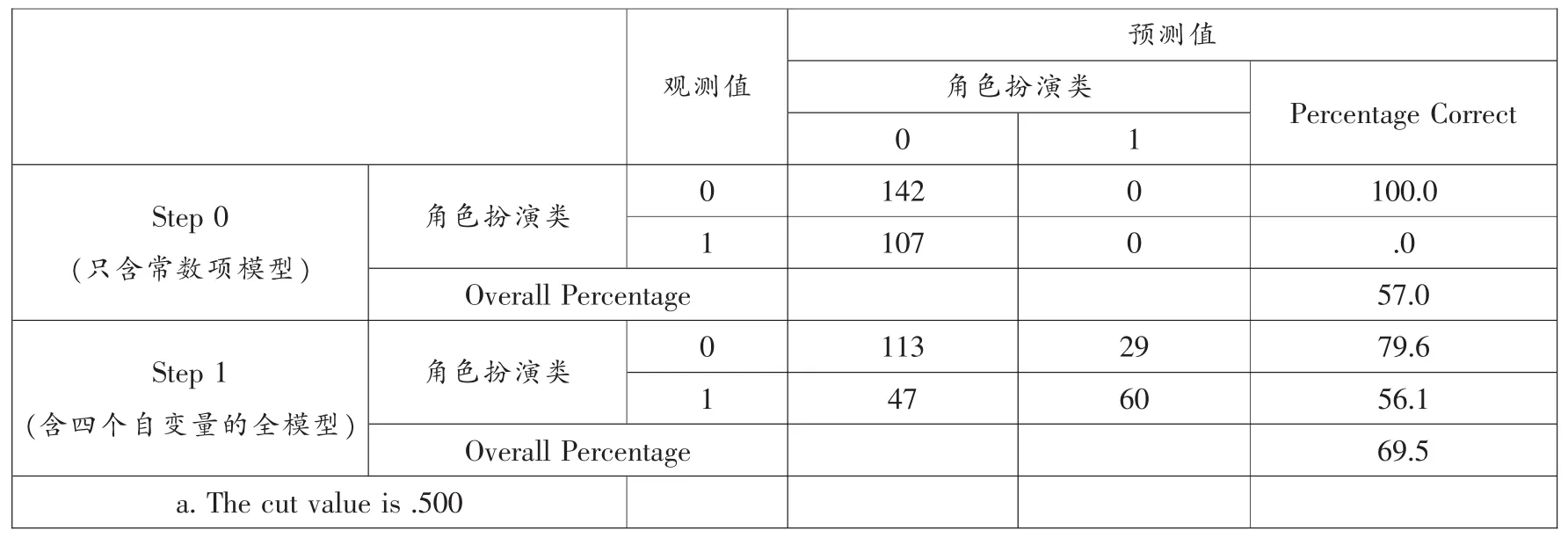

将原数据重新编码后,因变量中,选择 “角色扮演类”的情况用1表示,选择 “非角色扮演类”的情况用0表示。通过异常值检查,数据无异常值。二项分类Logistic回归要求因变量必须转换为虚拟变量内码,由于实证分析前已将因变量转化为虚拟变量了,所以外码和内码是一样的。结果表5给出了只含常数项的模型和含四个自变量全模型的预测值与观测值,两个模型的正确预测百分率分别为57.0%、69.5%,说明加入自变量后,模型的预测正确率提高了。

SPSS软件回归分析提供的回归系数B为非标准化回归系数。非标准化回归系数为-0.238;渐进标准误为0.128;Wald卡方值是4.887,在0.05显著性水平下显著 (sig,=0.027)。

表5 模型预测值和案例观测值的交互表

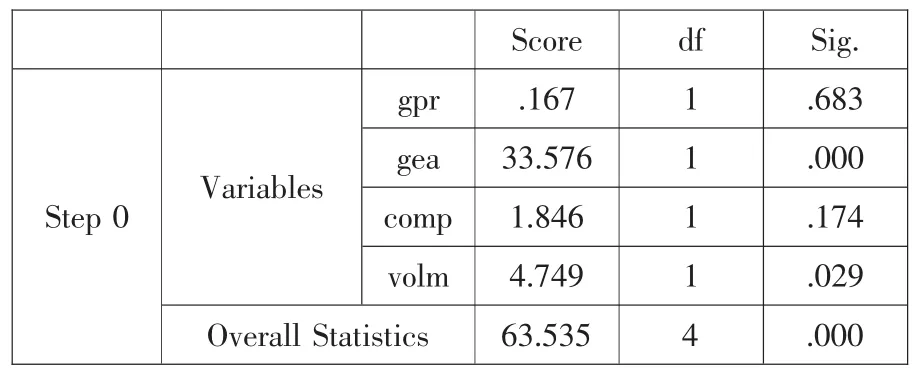

表6显示了单变量分析结果和全模型分析结果。 “Variables”那一栏显示每个变量放入模型之前,采用得分检验方法,检验某一自变量与因变量之间有无联系。该结果显示,在0.05显著性水平下,政府投资扶持、市场容量与因变量之间有相关关系,而政策法规和市场竞争与因变量无相关关系。包含四个自变量的全模型得分检验结果表明,模型全局性检验具有统计学意义 (sig.=0.000)。

表6 单变量和全模型的score检验分析结果

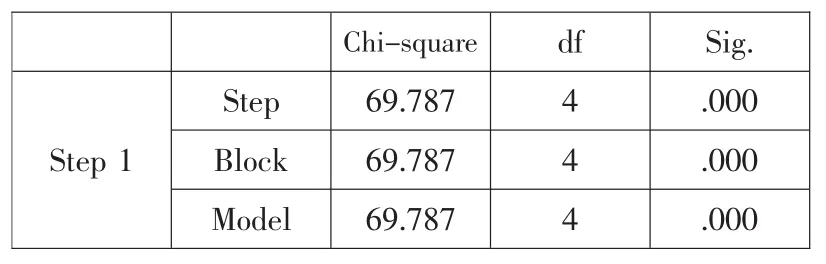

表7是模型系数的全局性检验结果,step表示每一步与前一步的似然比检验结果,block表示block1与block0相比的似然比检验结果,Model表示上一个模型与当前模型的似然比检验结果。本项研究采用Enter法,这三种检验的结果相同,即似然比是69.787,df=4,p值为0.000,小于0.001,说明至少有一个自变量具有统计学意义。Cox&Snell决定系数和Nagelkerke决定系数分别是0.244和0.328。加入所有自变量后的模型-2LL=270.464,根据表6结果可计算出只含常数项模型的-2LL=270.464+ 69.787=340.251。

表8是Logistic回归系数及检验结果。该表表明,在0.05的显著性水平下,自变量政府投资扶

持、政策法规对回归模型的贡献具有统计学意义,Wald检验的P值均为0.000,而自变量市场竞争和市场容量对回归模型的贡献不具有统计学意义,即表示政府投资扶持和政策法规对企业是否选择角色扮演类游戏具有影响,而市场竞争和市场容量对企业是否选择角色扮演类游戏无影响。

表7 模型系数的全局性检验结果

表8 回归系数及检验情况

从回归系数B的正负符号中,可以检验自变量对因变量的影响方向,回归系数为正,表示自变量的增加导致事件概率的增加;回归系数为负,表示自变量的增加导致事件概率的减少。在表8中,Exp(B)列给出了每个自变量对应的优势比。政府政策法规的优势比估计值为2.748,表示在其他自变量固定的情况下,政府政策法规每增加一个单位,企业选择角色扮演类游戏类型的优势改变2.748;政府投资扶持的优势比估计值为0.228,表示在其他自变量固定的情况下,支持行为每增加一个单位,企业选择角色扮演类游戏类型的优势将改变0.228,说明随着投资扶持行为的增加,企业选择角色扮演类游戏类型的概率有减少的趋势。由于市场竞争和市场容量的回归系数经检验不具统计学意义,因此不参考其优势比。

虽然应用SPSS软件进行Logistic回归没有直接输出标准化回归系数,但是可通过手工计算得出,计算公式如下:

βi=(bi×si)/1.8138

其中,βi为第i个自变量的标准化回归系数,bi为第i个自变量的非标准化回归系数,si为第i个自变量的标准差,1.8138是∏/31/2的近似值,是标准Logistic分布的标准差。通过计算得出,政府投资扶持、政策法规的标准差分别为-0.8889、0.5998,通过计算标准化回归系数,对于企业是否选择角色扮演类游戏类型来说,政府投资扶持的作用比政策法规的作用稍大一些。

2.各因变量的Logistic回归分析。

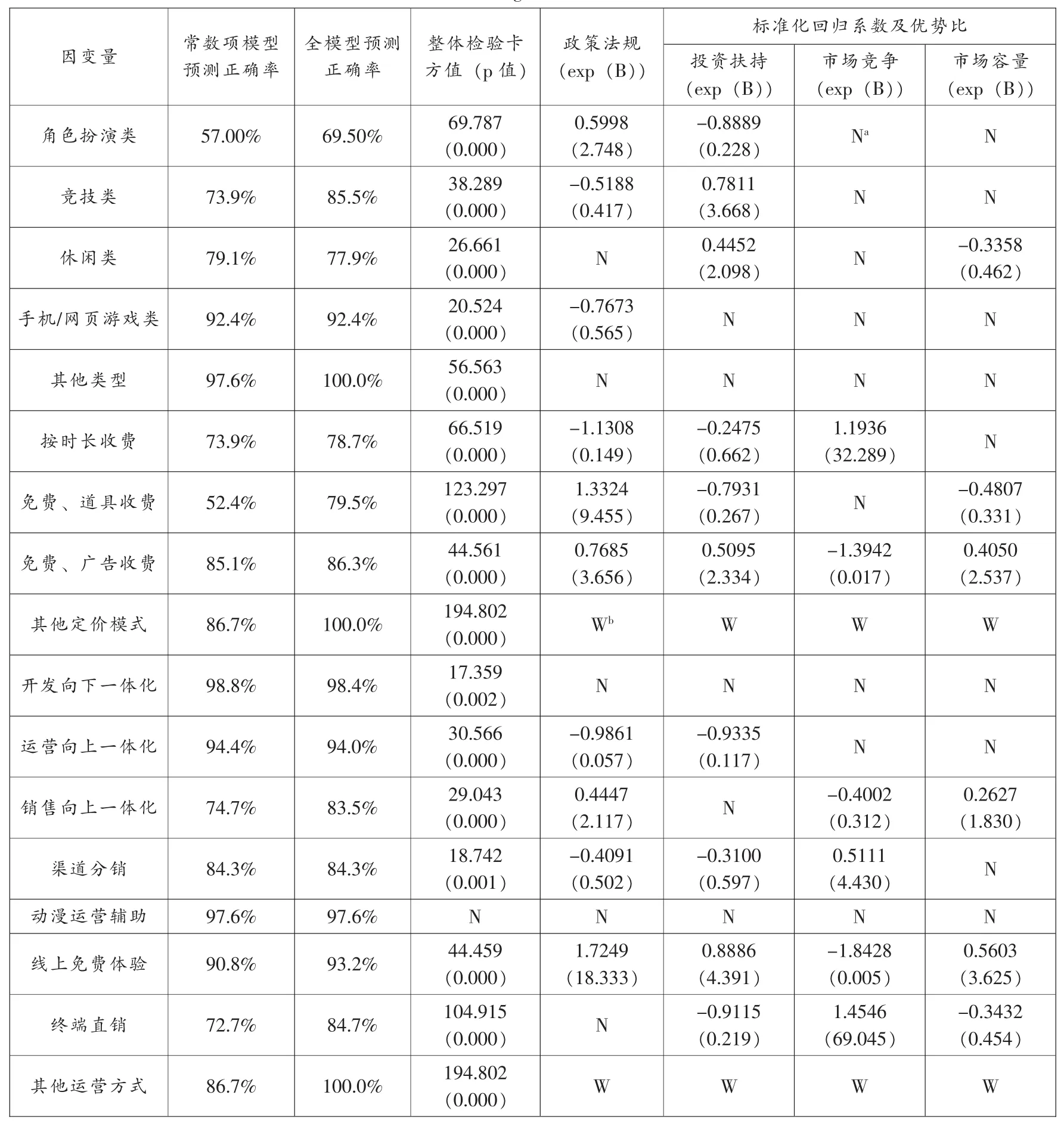

利用SPSS软件对余下的16个 “小因变量”分别进行Logistic回归分析。从总体上看,因变量产品选择、定价方式、运营行为均受到自变量政府法律法规、支持行为、市场竞争和市场容量的影响,各自变量对各 “小因变量”的影响有所差异,如表9所示。

(四)企业市场行为的政府支持归因

经过以上一系列的实证研究,得到下述分析解释:

1.计量模型均具有可靠性和有效性,且与样本数据的拟合程度都可以接受。

2.总体而言,“投资扶持”、“政策法规”、“市场竞争”、“市场容量”四个变量对企业产品选择、定价行为和运营行为具有显著影响。具体而言,企业更看重政府在直接投资、产品专项研究、协调产业资源的投入,以及产业法律规范的完善。

3.正式研究的中韩两国企业样本描述性统计结果说明,虽然中国网络游戏市场潜力大于韩国,但国

内竞争水平仍落后于韩国。两国企业对政府支持的满意度存在一定差距。

表9 17个因变量的logistic回归分析结果汇总

4.根据Logistic回归结果显示网络游戏企业的市场行为的三个维度,确定政府支持因素如何影响企业竞争决策。

(1)产品选择:政府直接的 “投资扶持”对竞技类和休闲类网络游戏的发展发挥着积极作用,对角色扮演类的发展发挥消极作用;有效的 “政策法规”保护对角色扮演类产品的发展起积极作用,对竞技类和手机/网页类产品发展起消极作用。延伸到中韩两国企业产品选择上,考虑到两个政府因素的相互作用关系,可以解释为什么角色扮演类游戏在中国经久不衰,手机/网页类游戏成为新贵,而韩国以覆盖消费层更广、开发运营成本更低的竞技类和休闲类游戏为主导。

(2)定价行为:完善的法律保障有利于二部制收费的形成,是否依靠游戏内容盈利则要看政府直接扶持对运营企业成本的替代水平。同时还需注意的是,区域市场竞争水平与企业采用按游戏内容 (时长)收费模式的偏好成正比。在两方面力量交互作用下,出现了韩国地区仍有沿用传统收费模式的产

品,而在中国市场涌现了大量以广告收入为主的网络游戏等百花齐放的有趣现象。

(3)运营模式:实证研究中企业运营行为的测量指标分为两个维度:产业链整合和营销途径。在产业链整合方面,更多来自政府的干预将降低网络游戏运营企业向上游整合的意愿,却在竞争不太激烈的市场鼓励销售企业参与产品运营环节。在营销途径的选择方面,传统的渠道与终端直销模式在纯市场化的企业运作中占主导,如果加入政府投资元素,免费体验这种更为符合网络产品的推广手段将被越来越多的企业采纳。

(五)不同市场阶段的政府支持策略结论

实证研究主要探讨了在特定市场环境中,政府支持如何影响网络游戏企业的经营策略。如将视角延展到网络游戏产业整体发展的宏观层面,据市场规律的推演,政府支持在产业发展的过程中是把双刃剑。政府的直接参与投资和整合产业资源,将降低市场门槛,鼓励扩大企业数量,刺激市场竞争;但就其不利的方面而言,政府干预稀释了大企业的竞争能力,分散了产业资源,产品趋于同质化,不能适应消费者偏好的变化从而缩短整个产品生命周期,规模效益难以持久。相应地,完善的产业法律及强力的执行措施一方面保障了企业的合法利益,从而促使了企业盈利模式的创新和多元化,对维持粘性大的在线游戏平台具有积极作用;另一方面,过多的外部监管不利于市场垄断势力的形成,企业缺乏一体化动力。

图2 网络游戏产业生命周期各阶段的政府支持强度路径

因为外部干预并不都是积极的,所以政府应在识别网络游戏产业发展阶段的基础上决定产业支持的策略与强度。根据John Londregan产业生命周期的不同阶段的划分,形成如图2的产业政府支持强度路径。我国网络游戏市场需求规模仍在不断扩大中,目前仍处于产业的成长阶段。此时,市场已拥有充分多的企业数量,但产品差异不大,只有集中产业资源才能形成产品的核心竞争力,带动产业整体收益,增强企业参与动力。因此,在现阶段要求不降低市场竞争水平的前提下,培育具有一定市场势力的企业。形成相对垄断企业需强调市场机制的作用,应降低对产业的直接投资水平。这解释了为何国内各地区与早期建设的工业园区对网络游戏产业的发展产生了比现期园区更显著的推动作用。同时,为了保障产业活力,产业更需要相关法律法规的完善及有效执行。回归到实证研究的结果,政策法规在某种程度上抵消了降低投资扶持后对产业一体化的影响,并在产品内容不变的前提下,鼓励企业挖掘新颖的盈利模式。韩国2007年出台的 《游戏产业振兴法》开创了产业的历史,在韩国网络游戏产业高速增长期中扮演了关键的角色,验证了本文的分析结论。

[1][日]荒先治郎等编:《经济辞典》,《讲坛学术文库》1980年。

[2][日]罔崎哲二:《经济史上的教训》,何平译,北京:清华大学出版社,2004年。

[3]Chuk Kyo Kim,Chong Kee Park,Public Finances During the Korean Modernization Process,Havard Press,1986.

[4][日]小岛清:《对外贸易论》,周宝莲译,天津:南开大学出版社,1987年。

[5]Sorenson.O.,Stuart.T.E,Syndication Networks and the Spatial Distribution of Venture Capital Investmen,American Journal of Sociology,2001,106.

[6]K.J.Arrow,“The Economics Implications of Learning by Doing”,The Review of Economic Studies,1962,(29).

[7]Nelson.R.R.,Winter.S.G.,An Evolutionary Theory of Economic Change,Belknap Press,1982.

[8]Ergas,H.,B.R.Guile,H.Books,“Technology and Global Industry:Companies and Nations in the World Economy”,National Academy Press.1987.

[10]Lambertini,L.and Orsini,R.,“Network Externalities and the Overprovision of Quality by a Monopolist”,Outhern E-conomic Journal,2001,67(4).

[11]Sherif.M.,H.Cantril,The Psychology of Ego Involvement,John Wiley&Sons,Inc,1947.

[12]Farrell.J.,Saloner.G.,“Standardization,Compatibility,and Innovation”,Rand Journal of Economics,1985,16(1).

[13]Farrell.J.,Saloner.G.,“Coordination through Committees and Markets”,Rand Journal of Economics,1988,19(2).

[14]Xie,J.and Sirbu.M.,“Price Competition and Compatibility in the Presence of Positive Demand Externalities”,Management Science,1995,41(5).

[15]Cabral,LMB&Salant,D.J.and Worochc.G.,“Monopoly Pricing with Network Externalities”,Intemational Journal of Industrial organizatio n,1999,(17).

[16]Yang,Y.N.,Essays on Network Effects,Utah State University,1997.

[17]Fudenberg,D.and Tirole,J.,“Pricing a Newrok Good to Deter Entry”,The Journal of Industrial Economics,2000,48(4).

[18]Sundararajan,A.,Network Effects,Nonlinear Pricing and Entry Deterrence,New York University,Stern School of Business,Working Paper,2003.

[19]杨小凯:《发展经济学——超边际与边际分析》,北京:社会科学文献出版社,2003年。

[20]O.E.Williamson,“Asset Specificity and Economic Organization”,International Journal of Industrial Organization, 1985,3(4).

责任编辑:黄振荣

F062.9

A

1000-7326(2015)03-0074-11

*本文系广东省科技计划科技服务业发展生态研究专题项目 “广东省网络游戏产业政策及管制体系研究”(20100401)的阶段性成果。

高嘉阳,华南师范大学经济与管理学院讲师、企业管理专业博士 (广东 广州,510006)。