农民工返乡消费与乡村社会关系再嵌入*

2015-12-15江立华

江立华 卢 飞

政 法 社会学

农民工返乡消费与乡村社会关系再嵌入*

江立华 卢 飞

对中国农村社会关系的研究一般是从 “差序格局”展开的,但随着社会发展以及大量农民工流动,乡村社会关系面临着断裂的风险。本文以安徽省X村为个案,试图通过 “两栖消费”的分析来对农民工乡村社会关系再嵌入现象进行解释。研究表明:农民工流动过程中,由于乡村社会的 “缺场”致使社会关系网络短暂的断裂,其通过利用城、乡不同地域经济发展水平和收入差距,更多地在家乡实行面子、代理、人情以及互惠等不同形式的消费实践活动来完成乡村社会关系的修复与重建。这一消费策略虽然有利于农民工乡村社会关系的再嵌入,但也带来不容忽视的消极后果。

农民工 返乡消费 社会关系 再嵌入

一、问题的提出与研究述评

改革开放30多年来,农村人口经历了大规模迁移,中国已经成为一个地理流动频繁的社会。在流动过程中,由于乡村社会关系 “不在场”以及城市社会的排斥,农民工的社会关系网络出现了双重脱嵌。笔者在安徽省X村调研时发现:第一代农民工 (40岁以上)群体利用城、乡不同地域经济发展水平和收入差距,更多地在家乡实行炫耀性消费。该群体在城市辛苦工作、省吃俭用,其消费主要满足日常生活需要;而返乡后在住房、人情、互惠以及家人生活诸方面的消费则具有明显的夸示性。对于生活水平较低、物质资源匮乏的农村社区来说,消费的符号性显得尤为突出。这种压缩某一空间消费欲望而将其用于另一空间的消费策略,有学者形象的称之为 “两栖消费”。[1]这促使笔者思考:为什么该群体在农村的消费呈现出不同于城市空间的样态?他们在返回农村空间后是如何进行消费的?这对他们在乡村的社会关系又将产生何种影响?

消费社会学研究表明:人们可以通过消费实践来建立、维护或扩大自身的社会关系网络,从而寻找更好的生活机遇。[2][3]在关于农民工消费的社会学研究中,存在两种不同视角。一种是城乡二元结构视角。如江立华、胡杰成认为城乡二元体制的存在,农民工大多经济收入相对低下,这限制了他们在城市的消费能力,使其远离城市主流的消费方式,从而形成城市消费市场对农民工的排斥。[4]王劲松指出由于农民工享受不到城市提供的公共服务,他们在城市消费的社会参与度低,其在城市消费中强烈的挫败感,

加上城市社会的歧视,使得农民工的城市生活处于一种 “社会孤立”状态。[5]一种是社会认同视角。如王宁指出,消费者不仅是一个社会人,而且是一个具有特定地位、认同和形象的个人,我们在借消费塑造某种认同的同时,也在运用消费符号来表现和传播这种认同。[6]余晓敏、潘毅通过对打工妹的消费研究发现,她们试图在消费领域通过生活方式的再造,渴望成为更自由、受尊重的 “消费主体”,并借此来维系和拓展社会关系,以期获得社会认可。[7]王雨磊使用大规模的量化数据,证实了消费对农民工的身份认同有显著影响,即农民工在城市的集体消费对其工人身份认同成正比,但私人消费水平却与其工人认同成反比。[8]事实上,农民工的城市消费除受到收入的硬约束,还受到城市消费结构的制约以及消费市场的排斥,很难通过消费实践活动来获得城市社会的认同和接受。

在移民消费研究中,黎相宜、周敏通过对美国福州移民两栖消费的个案研究发现,两栖消费可以有效实现社会价值的兑现,并提升移民在家乡的社会地位和声望。[9]梁彩花等人通过对返乡农民工在衣、食、行等领域的研究发现,农民工返乡的炫耀性消费,是为了给所拥有的财富和权力提供证明,并最终达到博取社会声望和地位等目的。[10]很明显,这些研究都把消费与社会地位提升看成是直接因果关系,认为消费的目的是为了补偿或提升自己社会地位。这是从移民自身角度出发,只看到消费的目的,没有从客观效果的角度进行考察。实际上,农民工通过炫耀性消费使自尊心得到了满足,或提高了社会地位,更重要的是他们的返乡消费对乡村社会结构产生了影响,这一点值得关注。

还有学者认为农民工返乡消费是消费主义向农村渗透的表现,使乡村社会关系遭到破坏,社会日趋个体化,村民走向原子化,从而导致农村社会关系的危机。[11][12]与上述研究路向不同,笔者认为,农民工返乡消费是有利于其社会关系网络拓展与巩固的,而且村民走向原子化是社会事实,但很明显不是消费主义在农村渗透的结果。

通过梳理以往农民工的消费研究,我们发现鲜有学者从消费实践角度来研究农民工社会关系的构建。关于农民工社会关系的研究主要关注的是农民工在流入地如何构建新的社会关系网络,以融入新的环境,针对农民工由于流动而造成原有乡村社会关系断裂的研究尚不多见。本文选取安徽省X村的农民工消费作为研究个案,将消费行动视为一个结构与能动并存的社会过程,试图厘清农民工是如何通过两栖消费来实现乡村社会的 “在场”和社会关系重建的。所用的资料来源于笔者2014年暑期在家乡所做的个案调查,共收集案例26个。被访者多是40岁以上的在外打工者,他们大多在无锡、温州等地务工经商。

二、返乡消费的形成机制

农民工虽然常年工作、居住在城市,但由于经济和社会地位的差异,他们与城市居民之间并没有建立起相融合的生活圈。城市的相对隔绝促使农民工把目光转向 “熟人社会”的农村,通过消费来实现乡村社会关系网络的构建,构筑起 “城市工作,家乡消费”的两栖消费模式。农民工消费的行为逻辑显示,其期望通过返乡的炫耀性消费将自己放置在一个熟人社会的参照群体中,实现社会关系网络的重建。

(一)生活场域:消费表现性需求的节制与扩张

“消费行为总是发生在一定的时间和地域空间内,消费者在不同的社会空间中会采取不同的消费策略。”[13]第一代农民工群体大多生活在经济相对落后的农村,受 “乡土性”消费文化与消费模式的影响,遵循维持性的、最低限度的消费模式,多是满足功能性需求。同时,作为 “城市的一员”,其消费方式又受到城市表现性消费文化及消费模式的影响。但由于城乡二元体制的约束,与城市居民的总体收入水平差距较大,又缺乏社会保障。所以他们更愿意在满足基本功能性需求的基础上,在城市实行紧缩的消费策略,消费社会价值的实现则受到城乡二元体制及其 “天花板效应”的制约。所以农村固有的消费方式和现实经济条件等压抑了农民工在城市消费的非功能性需求,这为消费的社会价值在跨空间的 “扩张”奠定了基本的物质基础。

对农民工来说,经济发展水平较高的城市是使他们获得物质利益与实现工具性目标的系统世界。相对经济发展水平较低的农村以及对共同体的责任,他们可以利用长期压抑消费积累下来的货币储蓄,选择返乡消费,借此延续和扩大在乡村的血缘、亲缘及地缘等关系网络。

(二)社会排斥:消费符号需求的产生

波德里亚认为,在消费社会中,消费的意图不在于商品的物质性 (即使用价值),而在于商品所象征的人的关系或差别性的符号需求 (即符号价值)。[14]根据以往的研究,第一代农民工虽然实行紧缩的消费策略,但他们消费价值结构中的符号需求反而因城市社会的排斥、歧视,变得更为强烈。社会排斥,尤以城市职工与农民工分属的二元劳动力市场最为典型。相对于平均水平而言,城镇户口劳动者从事更好的职业,在更好的单位工作。[15]对于无锡这个城市社会来说,来自安徽X村的农民工,主要从事工作条件差、福利低劣的第二劳动力市场,而且被视为 “素质低、没文化”的群体。农民工在城市受到各方面的排斥和歧视,致使他们难以表达其强烈的符号需求。而且第一代农民工居住地大多在城乡结合部或城中村,使得他们的消费很大程度上局限于日常生活方面。

“这里房租比较便宜,平时辛辛苦苦赚的钱,我们又不去那些繁华的地方消费,所以在这里生活成本比较低。” (20140825AH—XL)(“20140825”代表个案访谈时间,“AH”表示安徽省,“XL”则是个案代码)

“人家都是办公室的、说的都是普通话,俺们家乡话和他们没法交流啊。再说了,小区人家也不会轻易和外地人聊天啊,就算真的和他们聊天还会感觉不自在呢。” (20140825AH—KC)

可以看出,农民工XL尽量压低在城市的生活成本,低水平的维持其消费的功能性价值。而对于私营老板KC来说,从事废品回收与处理的他,虽在无锡市区拥有一套近百万的房产,但正如布迪厄所言:每个群体或阶级都有不同的习性,这些习性可以通过日常生活中的消费行为,甚至言谈举止等细微方面体现出来,成为阶级区分的符码。[16]因为职业与语言等方面的隔阂,KC仍然难以实现消费权与社会地位的完整表达,在城市住宅小区还是被视为低人一等的 “农民工”。可见,农民工除了面临自身收入微薄的现实,还受到城市的社会排斥等多重约束,其符号需求无法得到满足,要实现消费社会价值的兑现,唯有通过跨地域来完成。

(三)农民工自身原因:重新嵌入乡村生活

中年农民工群体既不同于老一辈农民群体受户籍制度的制约及国家政策等因素的影响,外出务工主要呈 “候鸟式”流动,也不同于新生代农民工群体的城市取向,以城市生活方式为参照,力图融入城市。该群体长期在城市打拼,积累了一定的财富,但是 “根”还在农村,与农村还保持着千丝万缕的联系,对 “生于斯,长于斯”的乡土社会有较强认同。但是由于空间上的远距离性、互动频率较低,致使亲缘关系比较疏远,地缘群体关系受到破坏,大量农民工成为乡村社会中的 “缺场者”,这造成联结乡村社会的 “橡皮带”断裂,致使村庄人际关系日渐离散。随着在城市工作日益稳定、收入不断提高,他们一方面希望通过在家乡的消费来实现对亲人的补偿,并借此完成血缘、亲缘关系网络的修复。另一方面,出于利益动机的考虑,通过返乡的人情、互惠消费来建立基于人情、业缘的人际关系 (朋友、同事和屯亲)与利益关系网络,这种通过场域和不同社会结构变换的消费,可以让他们短时间嵌入不同社会关系网络中。

从访谈中得知,这群40岁以上的农民工群体,尽管他们在无锡等地打工、生活十余年,但农村仍然是他们绝大多数人的最终归属,所以乡村社会关系的恢复对他们今后的生活机遇至关重要。该群体在城市打工的收入多者一年高达数十万,低者也有六、七万,有一定的经济能力。因为城乡经济发展水平以及收入水平的差距,同样的支出在家乡所产生的社会效应更为明显,能够最大程度实现农民工的符号需求,这也更加唤起了农民工的消费欲望,使他们在城市紧缩消费策略所积累下来的消费欲望在家乡出现了 “膨胀”。

三、返乡消费实践与乡村社会关系的重建

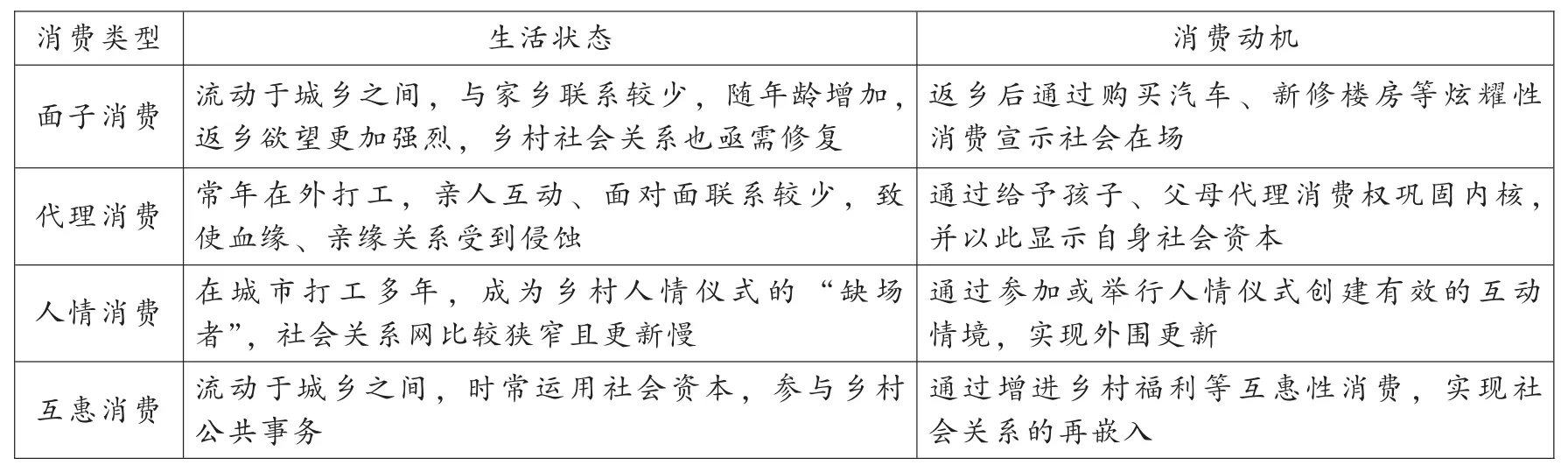

消费是一种社会行动,在消费过程中,人们并非仅仅为了获得商品的使用价值,同时它也是消费者的社会关系网络延展、再生产的过程。农民工通过返乡消费,利用固有 “乡土性”消费文化,发展出一套相应的消费逻辑,藉此实现乡村社会交往情景的重建,重构自己的社会关系网络。这些消费大致可以分为面子消费、代理消费、人情消费和互惠消费四种类型 (见表1)。

表1 农民工返乡消费的类型与动机

(一)面子消费与 “在场”宣誓

面子消费是一种炫耀性消费。凡勃伦在1899年出版的 《有闲阶级论》中讲到 “所谓炫耀性消费就是为财富和权力提供证明以获得并保持尊荣的消费活动。”[17]农民工在城市取得 “成功”以后,总要设法向家乡人展示自己的成果,以提高自己及家庭在乡村中的社会地位。然而在熟人社会中,要想在短期内改变人们的态度、重构自己的社会关系是不易的,而通过炫耀性的符号消费,则可以起到改变个体结构性社会关系的作用。

“这个轿车13万。虽然在城市不是什么好车,但在家乡绝对是一部 ‘豪车’啊!我们农村人可能不像城市人那样在乎车的好与坏,我们在乎的是有没有车,开着车回家肯定显示我们在外面混的‘成功’啊!过年的时候,汽车也是亲朋好友当作婚车的重要工具。” (20140822AH—LH)

“这两层小楼,加上装修、购买家具,一共花了20万左右。在外面打工赚了钱总得为亲人做点事吧,总不能还是老房子吧,这不是让别人笑话吗?好像我们在外面混得不好、没本事。新修了房子,吸引更多的人在此聊天、打麻将,很热闹。这样,在家的老人脸上也有光啊!”(20140822AH—LY)

乡土社会是一个熟人社会,人与人之闻彼此熟知,直接互动。他人的评价和自我的面子,对每个人和家庭来说都相当重要。当下的农村社会,汽车消费已经作为一种财富和身份的象征,并不断演变成一种符号暴力,塑造着村民之间的社会关系。在流动的场域中,购买和驾驶汽车是一种现代生活的消费赋权。LH通过轿车消费,可以让他短时间内嵌入于不同社会关系的物理空间,并实现村民对其社会身份的认同。

而 “祖屋”作为 “家”的物质化载体往往具有特殊的象征意义,也最能够显示农民工在乡村社会的地位。在X村我们发现,楼房消费是一个社会过程,通过建构人们社会在场的机会,为社会关系的延展、再生产提供了动态的聚合机制。LY家的楼房建好以后,吸引更多的村民在此闲聊,原有意义上的“私人空间”成了村民聊天、打麻将的 “公共空间”,这也加强了LY与村民的社会关系。显然,汽车、房屋这些 “位置商品”具有象征性的符号功能,以某种 “在场”方式来构建其主人与乡村的社会关系网络,更以一种长期存在的实物形式宣示其无形的社会地位。

(二)代理消费与内核巩固

在乡村社会中,社会关系呈现出明显的 “特殊主义”倾向,即村民所依附的最基本社会关系是亲

缘、地缘关系。而上文我们提到儿童和老人,却由于家庭主人的 “不在场”而在乡村社会处于弱势地位。实际上,这一农民工群体 “受制于家庭对他的期望和他本人对家庭的责任,由于多重利益的约束,经常把辛苦赚来的钱存起来,寄回或带回家。”[18]从而使家人过上体面生活或不再需要从事生产性劳动,家人就此扮演起 “代理消费”的角色。访谈得知,该群体留守子女多在师资力量雄厚、基础设施完备的私立学校就读,每学期要花费4500元左右,是普通学校的三倍之多。

“这里其实不光有对孩子的期望,还有就是补偿的心理。我们常年在外打工,孩子自己在家上学也挺苦的,我们只是想尽最大努力让孩子上好点的学校,以后不要再像我们这样了。”(20140822AH—LH)

“去年过年的时候,我们全家买了2500元的衣服,给爸妈买了1500元左右,给俺爸买了一件大衣,给俺妈买了一个羽绒服。我们平时在外,没能照顾父母,现在回家了,当然要好好孝敬父母啊。” (20140822AH—ZBY)

从中可以看出,ZBY的家庭消费明显具有 “补偿性”。其子女、父母行使 “代理消费”的角色也算是对流动造成的不同程度脱离家庭生活的一种补偿,弥补主体不在场造成的留守家人在村落中的弱势地位。而且,在调查中我们还发现,通过农民工的消费实践活动,留守人群表现出对其更多的认同性,对因流动而造成家庭关系的暂时断裂给以理解。显然,ZBY的消费弥补动机,加上家庭成员 “利他”的行动取向,共同促成交往中的责任伦理和人情伦理。加之,血缘上又没有替代性亲属,于是便最先与其恢复了旧关系。

(三)人情消费与外围更新

随着市场化改革和各种新型经济组织的建立,农民工价值取向逐渐转向对利益的追求。在追求利益的过程中,农民工已习惯从 “普遍主义”关系中获得帮助,而不再仅仅依赖传统的血缘、亲缘关系。所以每逢春节,农民工选择回到家乡通过人情消费来加强亲友邻里之间的团结,这也是实现社会关系网络更新的重要机遇。在X村这个相互熟知的社区中,人们往往选择身边的人作为参照群体,在群体成员彼此相互作用下,会发生一种类化过程,即彼此接近、趋同的过程。

“过年亲朋好友都集中在这几天回来了,老人过寿、孩子剪发、婚嫁等喜事都在这几天举行。今年我父亲过寿,收了彩礼2万多,不过农村讲究礼尚往来,2万多也就是暂时保存在这里的。”(20140827AH—CJ)

“我今年最多一天遇到4家事,花了2000元。不过这种互动仪式可以更新社会关系网,利于以后的工作中消息交换或物质帮助。去年在婚礼上LP还给我介绍了一打包站点,原来那个食品加工厂每个月都会产生很多废弃的纸箱子,现在价钱高了点,可以赚不少钱。” (20140827AH—YL)

乡土社会是一个 “熟悉”的社会,人情互动的生成是源于村庄共同体的情感,其过程也进一步为农民工创建持续而有效的互动情境,制造了社会关系构建的消费空间和消费机会。在这种情景中,CJ试图通过人情仪式消费把他的朋友们吸引过来,他们已经习惯于这样的社会呼应和社会承认。因为只有一个带有旧的社会联系的初始群体才能够给予他这种承认和呼应,这是使他们关系得到认可的一种有效途径。由于人情仪式的社会聚合和扩张性,使带有 “乡土性”的村民积极参加人情仪式活动,以维持、延展良好的社会关系网络,并从中获取所需的资源。YL则通过参加这种仪式性消费,建立较好的社会关系网络,并从中获得了实实在在的利益。所以人情消费会有选择性地强化和维护对自己有利的关系表达,从而实现社会关系网络有效存续。

(四)互惠消费与网络构建

随着社会的逐步理性化,人际关系结构呈现出情感型向工具型演变的趋势,乡村人际关系在差序上的亲疏远近实质上演变为利益关系的远近。在社会流动的结构背景下,理性化的农民工不仅通过对传统亲缘关系的占有、使用来追求自身 (家庭)利益的最大化。同时还努力创建新型社会关系来获取社会流

动的机会,而这在一定程度上正是对传统乡土社会关系结构的理性化建构。[19]

“村里两条大道是村民外出的必经之路。多年来,村路坏了补,补了又坏,村民 ‘出不去,进不来’,深受其苦。前年,我拿二十多万元修了两条水泥路,现在大家进出都很方便,而且村民有借钱方面的事,我也会帮助他们,要不然再有钱也会被看不起的。经过这些事,大家也都觉得我为人处事还行,所以他们在选举村书记的时候都投票选我,要不然也不会坐在这个办公室啊。”(20140826AH—X村书记LMX)

“听说修两条路花了20多万呢,都是他们自己给的,没有向我们要。” “看看这两条路,附近村庄哪有这么好的路啊!多亏了他们,要不然我们赶集都不方便,现在下雨我们都可以去街上买东西。” “现在我们接送孩子上学都比较方便了。以前下雨的时候,孩子放学回来身上就会有好多泥;现在就不会了啊,除非他自己调皮捣蛋。” (X村几位村民)

通过对乡村社会关系的考察,可以发现利益在乡村社会关系中具有举足轻重的作用。在访谈过程中得知,修路给村民们带来了极大的便利,在一定程度上具有社会公益性质,同时此事也成为村民津津乐道的 “热点”。LMX和村民之间便建立了某种 “互惠关系”,村民就会有着强烈的意识,知道可能要求他们做些什么,而LMX则知道他可以从这种关系中获得什么。他们之间存在着一套默契的互惠模式。虽然LMX花费了大量金钱修路,但这对于其成功当选村书记具有非常重要的作用。与此同时,这也对其农村社会关系网络的构建具有重要意义,补偿了在城市的社会失位,从而在更深层次上象征了他们在乡村社会地位中的优越性。

四、结论与讨论

中国社会正处于巨变之中,社会关系由传统、保守型向现代、开放型的转变构成当前乡村社会的底色。从上文的论述可知,农民工构建的乡村社会关系网络已不再局限于亲缘、地缘关系,差序格局的维度也在不断发生变化,出现 “普遍主义”与 “特殊主义”共存的局面。

通过对农民工不同消费行为的考察,发现不管是面子消费,还是代理、人情消费,抑或互惠消费都在一定程度上帮助农民工实现了乡村社会关系的再嵌入,但不同的消费实践也遵循不同的消费动机和消费心理。乡村社会不仅是一个熟人社会,更是一个面子社会。面子消费实践遵循的是尊重的需求动机,恰好迎合农民工 “好面子”的社会心理。在静态的乡土社会中,农民工消费的参照群体就是与邻居在消费水平上进行竞争,于是竞争性的炫耀性消费成为一种获取或维持社会地位的工具性行动。所以,在乡村社会文化和社会心理的影响下,面子消费对农民工社会关系的再嵌入起到了至关重要的作用。而代理消费和人情消费则是围绕原有血缘、亲缘关系的修复与重建,代理消费是对原有血缘、亲缘关系的弥补,人情消费则是对乡村公共性的维系并从中获取利益资源。农民工的互惠性消费更多的是利用已有社会资本,其遵循的是满足社会期望的心理。同时将利益维度纳入到社会关系中,和村民达成某种 “契约关系”,以此来实现社会资本的再生产,达致社会关系的重建。

在生存与发展的双重压力下,农民工对自己的社会关系网络都是积极地维护和投入。但社会关系不是固定不变的,它需要不断地维护、投入才得以继续加强。农民工对其社会关系网络积极地维护和投入的过程,也就是他们在乡村社会向上流动的过程。在日常生活的互动中,通过消费达到身体的实际嵌入也成了维持连贯性社会关系的基本途径。农民工在家乡重建社会关系网络,有利于减弱城市社会关系网络排斥带来的负面影响,同时也更加有利于农民工返乡后的生存与发展。

对于返乡农民工来说,此前长期的农村生活经历和互动关系能够使他们通过消费来重建社会关系网络。这种消费策略也许会带给农民工自尊心的满足、社会阶级失位的补偿,但他们所提升的社会地位仅仅局限在农村社会结构中,并不能从根本上改变他们在城市社会的地位和身份。农民工通过返乡消费并没有实现人与人之间社会价值的真正平等,只不过是在物品使用面前的平等。同时,过度的消费支出也消耗了在城市打工的长期积蓄,不利于他们在城市向上流动以及社会关系建立。

[1]王宁、严霞:《两栖消费与两栖认同——对广州市J工业区服务业打工妹身体消费的质性研究》,《江苏社会科学》2011年第4期。

[2]Douglas Mary,Isherwood Baron,TheWorld of Goods,London and New York:Routledge,1979,pp.36-47.

[3]边燕杰:《中国城市中的关系资本与饮食社交:理论模型与经验分析》,《开放时代》2004年第2期。

[4]江立华、胡杰成:《社会排斥与农民工地位的边缘化》,《华中科技大学学报 (社会科学版)》2006年第6期。

[5]王劲松:《关于农民工消费行为的社会学思考》,《商场现代化》2007年第11期。

[6]王宁:《消费与认同——对消费社会学的一个分析框架的探索》,《社会学研究》2001年第1期。

[7]余晓敏、潘毅:《消费社会与 “新生代打工妹”主体性再造》,《社会学研究》2008年第3期。

[8]王雨磊:《工人还是农民——消费对于农民工身份认同的影响分析》,《南方人口》2012年第4期。

[9]黎相宜、周敏:《跨国空间下消费的社会价值兑现——基于美国福州移民两栖消费的个案研究》,《社会学研究》2014年第2期。

[10]梁彩花、周金衢、张琼:《返乡农民工炫耀性消费行为的社会心理分析》,《广西民族研究》2010年第4期。

[11]徐京波:《消费主义与农村个体化趋势》,《华南农业大学学报 (社会科学版)》2013年第4期。

[12]陈昕:《救赎与消费:当代中国日常生活中的消费主义》,南京:江苏人民出版社,2003年,第167-210页。

[13]王宁:《“两栖”消费行为的社会学分析》,《中山大学学报 (社会科学版)》2005年第4期。

[14][法]波德里亚:《消费社会》,刘成富、全志钢译,南京:南京大学出版社,2001年。

[15]乔明睿、钱雪亚、姚先国:《劳动力市场分割、户口与城乡就业差异》,《中国人口科学》2009年第1期。

[16]Pierre Bourdieu,Distinction:A Social Critique of the Judgementof Taste,London and New York:Routledge,1984.

[17][美]凡勃伦:《有闲阶级论》,蔡受百译,北京:商务印书馆,1964年。

[18]幸丽萍:《城乡二元结构视角下的农民工消费研究》,《理论探讨》2010年第5期。

[19]蔡翥、朱士群:《社会网视野下的农村社会关系研究——对转型期中国农村社会阶层分化的扫描》,《三农问题研究》2008年第5期。

责任编辑:王雨磊

C913.3

A

1000-7326(2015)03-0040-07

*本文系国家社科基金重大招标项目 “城市流动人口服务管理问题研究”(11&ZD036)的阶段性成果。

江立华,华中师范大学湖北省社会发展与社会政策研究中心教授、博士生导师;卢飞,华中师范大学社会学院硕士研究生 (湖北 武汉,430079)。