双语写作、克里奥尔化与动态诗学

——论马琳·诺比斯·菲利普的语言观与诗学策略

2015-12-14吴丽赵晶

吴丽,赵晶

(济南大学外国语学院,山东济南 250022)

双语写作、克里奥尔化与动态诗学

——论马琳·诺比斯·菲利普的语言观与诗学策略

吴丽,赵晶

(济南大学外国语学院,山东济南 250022)

当代流散非裔加拿大籍加勒比女诗人马琳·诺比斯·菲利普(1947-)始终保持高度的语言自觉,采用双语写作,在父语(标准/帝国/白人/基督教英语)和母语(非洲语言和加勒比通俗口语)之间找到平衡。加勒比通俗口语既是一种克里奥尔化的动态语言,遵循菲利普的动态诗学,符合非洲美学标准,又是一种打破标准英语的语法、语义规范和既定表达模式的狂欢化话语,折射出菲利普解构西方语言和文化霸权的政治诉求。菲利普的诗学策略(双语写作、克里奥尔化、动态诗学)为她赢得了更多表达的自由和空间,用以打破沉默,建构文化身份,挑战西方经典的诗歌表现手法和体裁标准,同时,重构非裔加勒比人自己的形象、神话和历史,揭示暴利驱使下殖民者人性的泯灭和历史的失控,实现文本的历史意义增值。

马琳·诺比斯·菲利普;双语写作;克里奥尔化;动态诗学;加勒比通俗口语

1.0 引言

马琳·诺比斯·菲利普(Marlene NourbeSe Philip,1947-,或译为努贝希·菲利普①、马莱·诺比斯·菲力普②)是近年来活跃在拉美和加拿大文坛的非裔加拿大籍女诗人、散文家、小说家和剧作家。菲利普出生于加勒比地区的特立尼达和多巴哥,上世纪70年代到加拿大接受高等教育,后定居加拿大,并加入加拿大国籍。菲利普的四部诗集《荆棘》(Thorns,1980),《鲑鱼的勇气》(Salmon Courage,1983),《她试了试舌头,她的沉默轻轻打破》(She Tries Her Tongue;Her Silence Softly Breaks,1989,或译为《她用舌头,轻轻打破静默》,以下简称《试试舌头》)和《宗!》(Zong!2008)在加勒比地区、加拿大和英联邦国家受到普遍关注。其中《试试舌头》中的多篇诗作,如“论语言的逻辑”(Discourse on the Logic of Language)和“冥想”(Meditations on the Declensions of Beauty by the Girl with the Flying Cheek Bones),在加勒比各国、加拿大和英国被广泛收入诗歌选集,入选中学、大学的必修课教材,为其赢得了1998年度“美洲之家文学奖”(Casa de las Americas Prize),1995年“多伦多艺术奖”(Toronto Arts Award),2001年“基督教女青年会杰出女性奖”(Woman of Distinction award,YWCA)等奖项。菲利普本人也被学术界和评论界称为加勒比文学、加拿大文学、拉美文学和非裔文学的杰出代表。因其在文学界的声誉,菲利普先后受聘于加拿大多所大学教授语言文学,并加入古根海姆基金会、洛克菲勒基金会等北美多个权威学术机构。

菲利普身为流散非裔作家,出生于加勒比,移民加拿大40余载。复杂的文化背景使其诗歌兼具移民文学、有色人种文学、少数民族文学和边缘地区文学的多重特质,具有重要的研究价值,受到加拿大、英国、美国、荷兰、澳大利亚等国学术界和文学评论界越来越多的关注。身为流散族裔,菲利普始终保持高度的语言自觉意识,她的诗作特别关注语言问题,被西方评论界称为“语言诗”(language poetry)。本文以菲利普最受关注的两部诗集《试试舌头》和《宗!》为例,从双语写作、克里奥尔化和动觉化三个方面探讨她的语言观及诗学策略。

2.0 父语母语多语:从双语写作到多声杂合的赋格文体

菲利普在其散文集《反抗的谱系》(A Genealogy of Resistance:and Other Essays,1997)中坦言:“我相信,那些迫不得已用英语——或者说用任何一种欧洲语言——写作的黑人作家,必须自觉地使用语言。”(Philip,1997:129)这种高度的语言自觉意识使菲利普对语言问题特别关注,“我是谁?”“我在使用谁的语言?”是其诗作反复拷问的两个核心问题。菲利普的代表诗集《试试舌头》集中表达了非裔加勒比人的身份焦虑、表述危机和文化断裂、流散的痛苦,也诠释了她的语言观:语言是权力的象征和民族文化身份的核心,要想摆脱非裔加勒比人的表述危机,实现民族身份认同和文化归属就必须保持高度的本土语言自觉意识,确立本土语言的文化地位。菲利普所推崇的本土语言是“加勒比通俗口语”(Caribbean demotic of English,又称“方言、土语、民族语言或通俗的本国土语”),这种语言“既能反映加勒比的本土语言习惯,独白又能准确表达菲利普的内心思想和情感模式。借助这种鲜活生动的语言,菲利普将碎片化的种族记忆、历史经验和文化传统重新整合,实现了种族身份认同和文化归属”(吴丽、张雪,

2013:438),同时凸显了其作品的族裔性。

然而“族裔性作为族裔文学的根本属性是一种‘差异’符号,在传播和接受过程中具有双重影响,它可以促进族裔文学的接受,也可以导致族裔文学的独白”。(刘增美、陈华,2014: 79)菲利普同样意识到,“说经验只能用标准英语表达(如果确实有这种东西),或只能用加勒比通俗口语表达(确实有这种东西),实际上是限制了用加勒比土语写作的非洲艺术家的经验。真正的经验恰恰存在于从标准英语到加勒比英语的表达的连续体(continuum,或译为连续统③)”。(张德明,2005:83)因此,菲利普在强调本土语言自觉意识的同时主张双语写作(bilingualism),即:同时使用自然形成的母语(mother tongue,即非洲语言和加勒比通俗口语)与父语(father tongue,即标准英语/帝国/白人/基督教英语)写作,根据不同场景和语域的需要,转换、穿梭,从而获得语言的自由,拓展表达的空间。然而,语言是文化归属、民族/种族身份的载体。毋庸置疑,游走在两种语言之间,不断转换文化、民族和种族身份同样会造成语言分裂、文化归属和民族/种族身份的分裂,乃至“精神分裂”(schizophrenia)。(Philip,1997: 129)因此,如何在母语与父语之间找到平衡,是所有使用双语写作的族裔作家必须面对的重要课题。

诗集《试试舌头》中最著名的一首诗“论语言的逻辑”是菲利普双语写作的范本。该诗由四部分构成,使用加勒比通俗口语和标准英语两种语言阐释了语言的复杂涵义。诗歌的第一部分用全部大写的标准英语描述了一个母亲向女儿传授语言的过程。所有字母一律大写这种特殊的书写方式俨然构成一种宏大叙事,将母语传承这一过程神圣化。这一部分的核心意象是一个兼具菲勒斯的创造性和母性力量的全新黑人母亲形象,用大写字母建构的女性谱系和母性神话则完全排斥(白人)男性话语和男权统治,二者共同赋予了该诗鲜明的性别属性,是她反抗男权制度的政治书写策略,折射出对(白人)男性中心的解构欲望。诗歌的第二部分(该诗的主体部分)用正常的印刷方式,使用加勒比通俗口语描述了黑奴的女儿对语言的感受:既有对母语的渴望和失语的痛苦、焦灼,又有面对既是母语又是父语的英语的困惑,还有被迫学习、使用英语的艰难和表述危机,凸显了母语与父语之间的二元对立及由此产生的语言分裂和精神分裂。诗歌的第三部分以旁注的形式,用严谨的法律用语叙述了奴隶主所颁布的两条禁止黑奴使用本族语言的法令。诗歌的第四部分则分别采用了注释和选择题两种方式补充说明和深化主题。注释部分以解剖学家的口吻,用专业、复杂的解剖学术语说明脑容量的大小决定人类智慧的高低,提供了白人男性在种族、语言和文化方面具有优越感的所谓科学依据。选择题部分解读了舌头的性状、生理结构、功能和发声的生物学和解剖学原理。其深层涵义有三:其一,在男权统治之下,舌头即是阴茎,语言即是男权。因为舌头与阴茎具有相似的外观和物理性状;其二,殖民者/奴隶主用武力将舌头这一主要味觉和发声器官变成了主要的压迫和剥削工具;其三,恰如菲利普本人在2012年5月3日与笔者的通信中所说,“这些选择题强调了教育如何强化了这种语言(英语)所代表的压迫”。更耐人寻味的是,这四道选择题恰恰反衬出加勒比黑奴在殖民话语和霸权文化面前毫无选择的生存困境,揭示出帝国主义语言霸权的荒谬、野蛮和不合逻辑。“论语言的逻辑”无疑是从标准英语到加勒比通俗口语的有机连续体,集中体现了身处后殖民时代的菲利普的语言观——语言是种族记忆、历史经验和文化传统的载体,是种族和文化身份的核心,在殖民者实现殖民扩张和文化统治的过程中起着关键性的作用。失去母语意味着种族和文化身份的消解,被迫讲外语更是一种无以复加的痛苦。该诗的拼贴布局、即兴的文字符号、反传统的建行模式、书写和语法变异等反传统的诗歌形式既完美地深化了该诗的后殖民主题“英语是一种外来的痛苦”,也体现了菲利普的诗学策略:虽然

用英语写作,却是在挑战西方经典的诗歌表现手法和体裁标准,反叛标准英语的既定表达模式,解构标准英语的语言霸权。

诗集《宗!》则把母语和父语的概念扩大为多种非洲语言和欧洲语言,把双语写作延伸到了多语写作的极致,堪称菲利普在双语写作中获得语言自由、拓展表达空间的另一个典范。《宗!》以18世纪末一起贩奴船主谋杀非洲黑奴以骗取保险赔偿金的案件卷宗为蓝本,讲述了一段被白人历史所遗忘、忽略、掩盖的非洲黑奴血泪史。1781年11月“宗”号贩奴船满载货物(470名黑奴)从非洲西海岸出发,驶向牙买加。船上的货物投了全额保险。由于船长航线错误,原计划6-9周的航程花了4个月。部分黑奴由于疾病和缺少淡水丧生。船长认为如果船上的非洲黑奴自然死亡,船主要承担损失。但如果把150名黑奴扔进海里淹死,再向保险公司证明溺死他们是海上恶劣条件下不得已而为之的应急措施,为了节约淡水和食物,保全船上其他船员、水手和黑奴的性命,他们别无选择,就可以向保险公司索赔,由保险公司承担损失。于是,船长下令把“宗”船上的150名黑奴扔进大海淹死。船一回到利物浦,船主Gregson公司就向Gilbert保险公司索赔,Gilbert保险公司拒赔,船主将保险公司告上法庭。陪审团勒令保险公司赔付船主的损失,保险公司不服,上诉至英国最高法院王座法庭,大法官决定重审该案。史称“Gregson公司诉Gilbert公司案”(Gregson v.Gilbert)。

在创作《宗!》的过程中,曾经当过7年律师的菲利普认真研读卷宗,大量查阅文献,咨询有关专家,她惊异地发现船上的水手、侍女的名字甚至动物、食品、饮料、酒水都有详细的记录,却没有记录470名非洲黑奴中任何一个人的姓名。只用简单的11个词(Bantu,Edo,Ewe,Fante,Fon,Ibo,Lua,Rada,San,Shona,Twi)(Philip,2008:185)表明了他们所属的非洲族群和语言。这一发现令她震惊、焦虑。因为在非洲(包括非洲流散族裔)的传统文化中姓名非常重要。于是,她大声疾呼“为死者辩护”,“宗船上的那些非洲人必须被命名”。(同上:200)对于遇难者失去姓名所产生的焦虑和不安在诗歌中则表现为文字的躁动和不安。而解决这些黑奴姓名缺失的方法是在该诗集第一部分每一个页面底部以脚注的方式列出一长串用非洲文字写成的姓名“Wafor Yao Siyolo Bolade Kibibi Kamau”(5)、“Thandiwe Lukman Sabah Liu Sikumbuze”(11)、“Mhorium Ajike Odunmabaku Maizah Oku Lizige”(22)、“Bomani Yohya Modupe Jibowu Fayola”(43)等。这些非洲文字包括西非达荷美,尤指阿波美地区的丰族语(Fon)、罗得西亚与邻近的莫桑比克人使用的修纳语(Shona)、加纳的契维语(Twi)、尼日利亚西南部人使用的约鲁巴语(Yoruba)等多种西非土语,其中大部分是修纳语和约鲁巴语。菲利普用这些名字提醒读者:这些遇难者是真实的人,曾经是真实的生命,即使这些名字并不一定是他们的真实姓名。“他们会像鬼魂一样飘浮在文本之下——在水下……那些脚注的整体思想是:承认——这里曾经有人——《宗!》里的脚注等同于足迹。宗船上的那些非洲人的足迹。”(同上: 200)可惜,这些非洲名字只能用小字号体印刷在页面底部,一如非洲人被视为低下的语言(lesser language)和他们被白人和主流文化边缘化了的地位。

诗集使用的欧洲语言包括英语、荷兰语(宗船原名为荷兰语的Zorg,重新刷漆时被误刷成了Zong)、葡萄牙语、拉丁语、西班牙语、法语、希腊语、希伯来语、意大利语、阿拉伯语等,它们代表了船上白人船长、水手及其侍女的国籍和文化身份。耐人寻味的是,菲利普在整部诗集中大量使用了拉丁语,并刻意强调了拉丁语与法律的关系,因为拉丁语不仅渗透在各种法律文本中,更是整个欧洲的父语。这些欧洲语言与黑奴们所操的多种西非语言混杂在一起,相互叠加、覆盖、穿插、渗透,构成了《宗!》“巴别塔式的语言”(Bable-sque languages)(Williams,2009: 786)和多种声音杂合的赋格文体(multiple and many-voiced fugal form),生动再现了宗船谋杀

黑奴案发时混乱的场景——来自欧洲不同国家的船长、水手的呵斥与来自非洲不同国家和族群的黑奴的哀嚎与哭喊混合在一起,现场一片嘈杂,混乱不堪。贩奴者听不懂、也不想听懂黑奴的语言,对他们的哀求更是充耳不闻;而黑奴们也听不懂其他族群的语言,不能交流、互助,更无法合力对抗贩奴者。这种诗学策略也很好地深化了诗歌的主题,表明了菲利普对当代多元文化语境的看法:“在这个后-后现代世界里,我们的确是多种声音并存的”(That in this post post-modern world we are,indeed,multiple and‘many-voiced’)(Philip,2008:205),同时完美地诠释了菲利普眼中各种文化、民族、价值观之间巨大的分歧,以及它们杂合在一起时难以避免的混乱。

3.0 克里奥尔化:狂欢化的加勒比通俗口语

克里奥尔化是当代加勒比英语文学的一大特征,也是菲利普语言观和诗学策略的重要组成部分。刘象愚在《流散族群的身份建构》序言中如此界定克里奥尔化:“所谓‘克里奥尔化’,在一般的意义上指多种文化杂处之后,相互融合,产生的一种全新的文化形态。就加勒比地区而言,它指葡、西、法、英等国在新大陆被发现之后,在该地区先后殖民并从非洲大量贩运黑奴过程中造成欧洲白人文化、非洲黑人文化与美洲印第安土著文化乃至后来亚洲移民带来的亚洲文化杂交而形成的一种全新文化形态。种族的混杂造成语言的混杂,由欧洲语言与非洲等语言混杂之后形成了一种全新的克里奥尔语。同时,习俗、起居、饮食、服饰、游乐乃至文学、艺术等也全面融合,形成了一种与欧洲白人文化、非洲黑人文化以及印第安土著文化既有联系又有区别的克里奥尔文化。而这一新的文化形态就十分典型地反映在当代加勒比文学,特别是当代加勒比英语文学中。”(张德明,2007:3)

菲利普所推崇的加勒比通俗口语即是一种克里奥尔语(creole),是加勒比地区多种非洲语言和欧洲语言杂合的产物。如张德明所说,这种克里奥尔语“借用或挪用了英语或法语的词汇、句法,加上了某些非洲土语的表达方式、腔调和口音,有时还故意背离英语的文法、句法和构词法。克里奥尔语从对等的英语句子中借用中心词语,将它们植入一种简单固定的顺序中。它消除了精致的修辞效果、风格的转换和意义的隐晦,保留了文本的基本信息。克里奥尔语是灵活的,它通常避免使用过去时,反映了对现在的关注,有时甚至可以完全不要时态。……在克里奥尔语中,很多情况下词语意义往往更多地依赖‘能指’(音调的高低和节奏),而不仅仅是‘所指’(抽象意义)。克里奥尔语的出现不仅深刻地整合了各种不同的土语和音调,还表现了一种思想和情感的方式,它的感性是简单的、有力的”。(张德明,2007:76)这种克里奥尔化的语言尽管被白人世界贬损为糟糕的英语,却能将非洲语言和欧洲语言有机融合,既能保持非洲语言重节奏(rhythm)、尚表演(performance)的传统,反映加勒比本土语言习惯,又能为欧洲乃至世界所接受。更重要的是,它赋予加勒比人“一种独特的语言身份和独特的文学表达的可能性”(同上:75),正如法农的观点“从殖民者语言中创造出来的克里奥尔语,不仅提供了一种另类的语言,还提供了‘一种新的存在方式’,因为‘每一种方言都是一种思想方式’”。(同上:76)

用这种符合非洲传统的、灵活的、简单的、有力的、无视英语标准的、具有反叛性的语言写作,菲利普表达了非洲人和加勒比人的渴望,创造了他们自己的神话,重塑了他们自己的形象(菲利普称之为i-mage,强调“I”,即“自己的”,以区别于白人笔下被扭曲、丑化的刻板的黑人形象),展现了他们新的存在方式和思想方式,改写甚或逆写了白人笔下的伪历史。用这种重节奏、尚表演的语言表演自己的作品,菲利普接触到更多交界地带的人群(a broader cross-section of people),获得了更多的文化归属感,同时赢得了欧美国家更多的听众,让更多的人听到

了非洲人和加勒比人有声的沉默(voiced silence)。她说:“我非常希望更广泛地接触交界地带的人群,尤其是加勒比人和侨居非洲人(Afrosporic people)。然而,要达到这一目标,我必须表演作品。我相信‘表演’是非洲美学的重要组成部分,尽管我不从事‘表演诗’创作,‘表演’也不知不觉成为我作品的重要成分。《试试舌头》中的一些诗作让人感觉到一种潜质有待用表演来完成。如果做得充分,即对个别诗歌进行小规模表演(mini-performance),那么表面上的‘困难’和‘抽象’就能够通过运动的诗学和动觉呈现出它们硬朗、智慧和创新的优势。”(Philip,1997:131)基于这种认识,近年来,菲利普开始在一些国家和地区向听众朗诵、表演自己的诗歌。这些节奏感强、朗朗上口、适合朗诵和表演的诗歌明显体现出加勒比通俗口语克里奥尔化的两大特质:节奏和表演。

菲利普认为,克里奥尔化的加勒比通俗口语也是一种摆脱了白人/欧洲中心/帝国语言所谓标准语言法则束缚的狂欢化的话语(a Carnivalesque discourse),具有加勒比语言的狂欢化特质。她援引保加利亚裔法国著名哲学家、心理学家、文学批评家、女性主义者兼小说家于莉亚·克里斯特娃(Julia Kristeva)的观点,“狂欢化的话语打破了语法、句法的束缚和语言的法则,同时,也是一种社会学和政治学意义上的抗议”。(Philip,2008:204)巴巴多斯诗人、作家卡莫·布莱斯维特(Kamau Brathwait)同样认为:奴隶们虽然会在语言层面被奴役,“但也许正是在使用(误用)这种语言的同时进行最有效的反抗”。(James,1999:120)这一观点在菲利普《宗!》的后记中得到了印证:“有时候我感觉自己正在(用这种重组语言的方法)报复殖民者的混帐语言(this/fuck-mother motherfuckin language of the colonizer)。《宗!》迫使你、我用不同的方式阅读,把混乱带入语言,或者更准确地说,揭露早已存在的混乱。”(Philip,2008:205)可见,菲利普狂欢化的克里奥尔语更是她用以解构西方/白人/欧洲语言霸权,颠覆帝国秩序,反抗殖民统治的政治书写。

然而,无论菲利普对殖民话语、帝国主义和文化霸权有着如何强烈的反抗意识、颠覆欲望和后殖民解构冲动,她也必须屈从于标准英语,因为它代表欧洲、帝国、白人、基督教的标准,具有不可撼动的权威和不可抗拒的暴力。这一点在诗集《宗!》的尾声表达得尤为突出。如前所述,《宗!》把母语和父语的概念扩大为多种非洲语言和多种欧洲语言,把双语写作延伸为多语写作,构成了《宗!》多种声音杂合的赋格文体,不啻为语言层面克里奥尔化的形象图解。然而,菲利普同样意识到:这种赋格形式在不断重复各种声音和主题的同时,不仅会掩盖个体的声音,造成民族“记忆的缺失(amnesia),个人主体性的破坏和异化”(Philip,2008:204),而且会造成文本的表意模糊和混乱,对读者的理解和阅读造成了极大障碍。为了弥补这一缺憾,同时帮助读者厘清这些语言的关系,分辨和理解这些嘈杂的声音,菲利普在诗集的附录部分提供了一份词汇表(同上:183-184),名为“在Zong船上无意中听到的单词和短语”,把各种语言翻译成标准的英语。用一种曲折的方式表明了18世纪占主导地位的欧洲霸权语言对非洲语言的侵蚀和消融——船上的470名黑奴分属于11个非洲族群,本应操着11种不同的西非土语,然而随着欧洲殖民者入侵非洲,其中6种已经消亡。这是欧洲文化侵蚀、消融非洲文化的结果,是克里奥尔化在语言层面的反映。这份翻译成标准英语的词汇表也曲折地反映了菲利普作为一个流散族裔的妥协和无奈。

4.0 动态诗学:语言和词语的动觉

菲利普特别推崇动态诗学(kinopoesis),强调语言文字的动觉品质(kinetic qualities)。她在《反抗的谱系》中写道:“行动和运动的诗学,我称其为动态诗学,是非洲美学的重要组成部分”(Philip,1997:131),“加勒比通俗语言的力量和智慧在于它的动态诗学,我称之为动觉品

质。这种语言把言语的动态和行为的动态之间的关系带到英语之中。人们至少可以在一种西非语言——约鲁巴语——中发现这种关系”(同上:203),“它(加勒比通俗口语)就像狂欢节乐队,是一种在以时间为节奏的空间中运动的语言。因此非常适宜用来捕捉狂欢节最核心的东西——运动”。(同上:203)菲利普主张的动态诗学包括语言的动觉和词语的动觉两个层面。

语言的动觉指语言的转换和运动。一方面是指不同语言之间的转换,即从标准英语到加勒比英语的表达的连续体;另一方面要体现出语言的变迁、语域的转换和时空的跨越,即语言的时空感。

“论语言的逻辑”堪称菲利普语言动觉化的典范之作。如前所述,该诗由四部分构成,分别以母亲、女儿、奴隶主、解剖学家四种口吻阐释了语言的涵义。第一、三、四部分使用标准英语,第二部分使用加勒比通俗口语,构成了从标准英语到加勒比通俗英语的表达的连续体。四个平行的文本采用四种不同的语体,从四种不同的矢量,体现出语体和语域的转换。同时,采用纵横交错的排版方式和错落有致的建行模式,创造出空间的动感,实现时空的跨越。诗歌的第一部分描述母语的自然传承,在左侧页边区域纵向排列,与诗歌的主体部分形成90度角,读者需将页面横过来方能阅读。纵向排列的文字用纵向的矢量生动地记录了在一个民族漫长的历史沿革进程中母语代代相传的过程。而这段文字在页面边缘排列,则形象地隐喻了非裔加勒比人被边缘化的生存状态,可谓匠心独运。诗歌的第二部分为诗歌的主体部分,共有71行,分为7个诗节,各个诗节行数不等,长短不一,错落有致,动感极强,很好地体现了语言的动觉品质。诗歌第三部分的两个法令被安排在页面的右侧,与纵向排列的第一部分位置并列,但角度不同,中间夹着诗歌的主体部分。这样的动态布局赋予文本强大的张力和深刻的含义:既形象图解了自然传承的母语和法令强加的父语之间、本土语言和殖民话语之间的二元对立,又凸显了非裔加勒比小女孩夹在两者之间无所适从的痛苦不堪。更耐人寻味的,是诗歌第二、四部分排版方式形成的鲜明对比。用加勒比通俗口语写成的第二部分是非裔加勒比小女孩的自白,是诗歌的主体部分,虽然被安排在页面中心位置,却被左右两侧用标准英语写成的第一、三部分挤压成了一个窄窄的长条。而用标准英语写成,对诗歌主体部分加以补充说明的第四部分(即代表白人世界所谓医学权威的解剖学家所给的注释和选择题部分)却获得了充足的空间,得以尽情铺排。这更是菲利普独特的形式谋略,凸显了在帝国统治、殖民话语和白人文化夹击之下,非裔加勒比人和加勒比通俗口语生存空间的逼仄。可以说,“论语言的逻辑”的语言不仅完美地体现出语言的转换和运动,更完美地阐释了菲利普的语言观,深化了诗歌的主题。

词语的动觉则强调词语的动觉品质,体现出动态言语和动态行为之间的关系。先以“论语言的逻辑”中主体部分的一段引文为例。

A mother tongue is not

not a foreign lan lan lang

language

l/anguish

anguish

—a foreign anguish(Philip,1993:56)

被迫学习、使用父语的黑人小女孩需要不断努力,反复修正才能准确发出“language”这个词。这段文字显然是在通过不断变动、反复修正的动态词语“lan lan lang/language”生动地再现黑人小女孩学习英语艰难、痛苦的过程,完美地体现出动态言语和动态行为之间的关系。

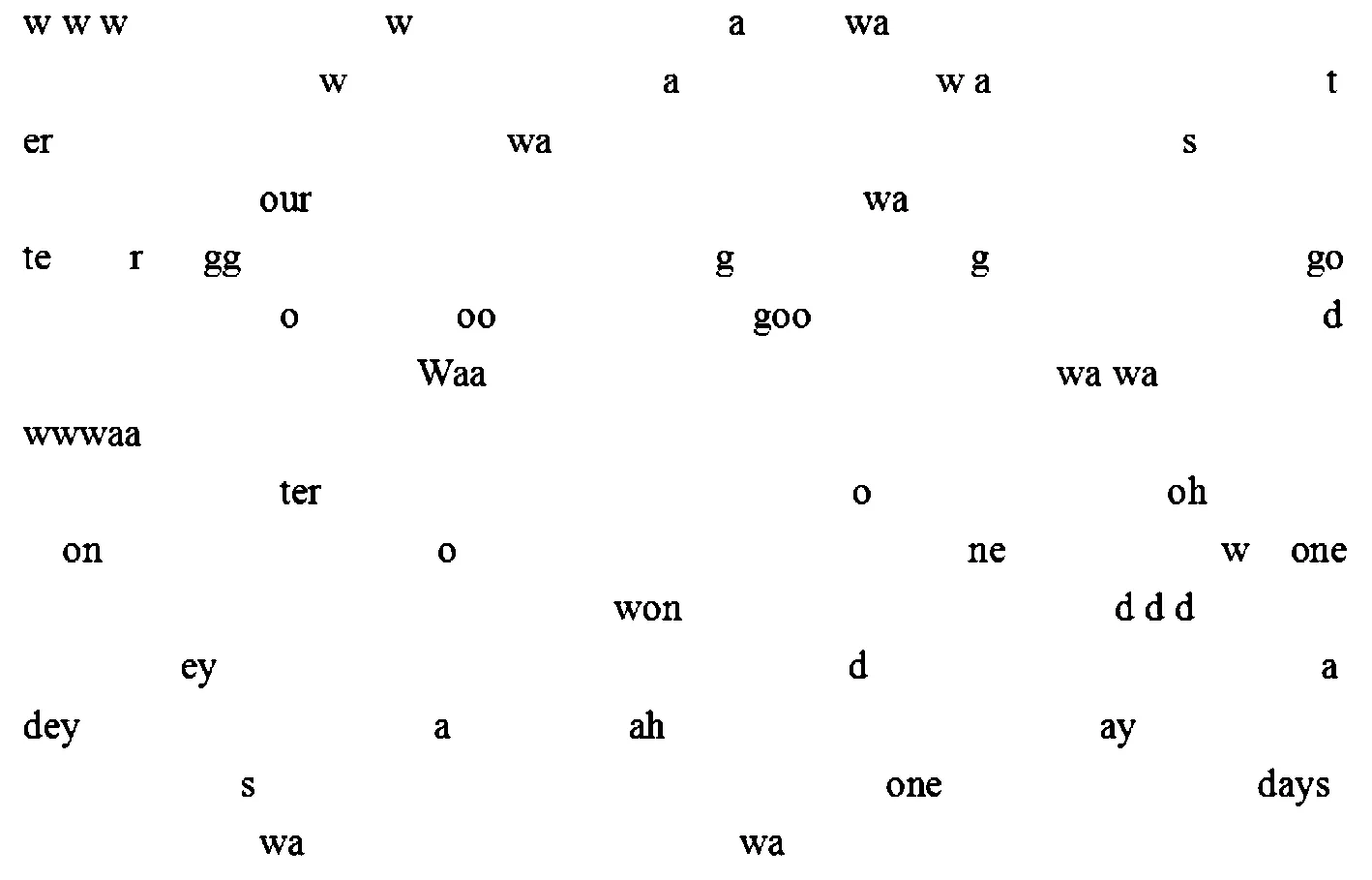

再以《宗!》动感十足的词语为例。开篇第一首Zong!#1,读者看到如下的文字:

(Philip,2008:3)

整个页面上“water”、“good”、“one”、“days”等文字变动不拘,字母被重复、文字被拆解、空格被加大、延长。看似一场文字游戏,读完全诗,恍然大悟:菲利普把每一页诗都当成了揭露罪行的诉状、讨伐谋杀犯的战场、再现犯罪场景的油画布,更准确地说,当作了大海。这些散落的动态文字生动地再现了被贩奴者抛入大海的黑奴在无边无际的大海中挣扎、溺亡的情景,堪称动态言语与动态行为关系的形象图解。那些变形的、散乱的、不成单词的字母、不成句子的单词所带来的视觉冲击力更是惊人。读者仿佛亲眼目睹一个个在茫茫大海中挣扎的身躯,他们的哭喊和哀嚎被船主和水手的斥责和咒骂掩盖,被喧嚣的大海吞没,无法听清,偶尔有些声响拼凑成几个单词、短语或句子。而随着时间的流逝,他们终于喑哑无声,变成了海面上一具具漂浮的尸体。133年以后的今天,他们已经变成了海床上一具具的尸骨,变成了那段被掩盖的历史的纪录和铁证。这也是菲利普把全诗第一部分命名为“骨头”(拉丁语Os)的用意所在。菲利普认为:相比空气而言,水是更有效的传声介质。她相信,那些被屠杀、被谋害的非洲人会在深深的海底,在他们尸骨长眠的大海中,不断地发出声响和回音,而“人们通往过去的途径是记忆和水”(Our entrance to the past is through memory.And water)。(Philip,2008:203)同时,水是生物有机体的重要构成部分,是生命的象征。把水注入风干的历史就能还原真相,那些被谋杀的黑奴就会复活,他们的生命就会重新变得丰满、盈润。于是,菲利普把文字蔓延成一望无际的海水,把被英国人简化、风干成薄薄两页的卷宗拓展成长达211页的挽歌,并试图潜入这用动态词语构成的大海中,把溺亡的黑奴的骸骨打捞上来,让法医用科学的手段确认他们的身份;把法律文书、卷宗淹没的声音打捞出来,让不死的冤魂发出声音;把被欧洲白人湮灭的非洲人的历史打捞上来,让真相浮出水面。同时,这些碎片化的文字也体现出菲利普独出心裁的形式谋略——读者的眼睛在整个页面搜寻,试图拼凑出只言片语,试图发现这表面看来拒绝阅读的文本的意义。恰如菲利普在非洲、英国、牙买加四处寻访,搜集资料,试图在语焉不详的法律卷宗和严重匮乏的历史文献中探寻真相,还原事实。文本意义与事实真相同样的扑朔迷离,阅读文本与探寻真相同样的步履维艰。

诗集的176-182页更是把这种词语的动感发挥到了极致,独出心裁地将各种语言的词汇穿插、重叠、遮盖在一起,令读者无法辨识,甚至以为是出版社误将几页文字重重叠叠印在了同一个页面上。事实上,这正是菲利普的匠心独运。由于白人视黑奴的生命如草芥,这个骇人听闻的谋杀骗保案并没有引起当局的足够重视,也没有足够的法律文件和卷宗作为事实依据,更没有按照当年的判决进行重审,而是被搁置起来。这一段非洲黑奴的血泪史也被遮盖、遗忘和湮没。菲利普正是通过这些变动不居的、相互穿插、叠加、遮盖、无法辨识、难以理解的、失控的动态词语折射出奴隶贸易的暴利驱使下白人人性和价值观的失控、法律的失控、历史的失控。

5.0 结语

综上所述,菲利普一方面保持高度的语言自觉,推崇既遵循动态诗学,又符合非洲美学标准的动态语言——加勒比通俗口语,主张确立本土语言的文化地位,通过言说打破沉默,从而摆脱非裔加勒比人的表述危机,实现民族身份认同和文化归属。同时,通过打破语法和语义规范的、自由不羁的、失控的狂欢化话语,表达出解构西方/白人/欧洲语言霸权,颠覆帝国秩序的政治诉求。另一方面,倡导从标准英语到加勒比英语表达的有机连续体,努力在父语和母语之间找到平衡,避免语言分裂造成的文化、身份和精神分裂,同时,有效促进其作品在欧美国家乃至全世界范围的接受,避免族裔文学的独白。双语写作、克里奥尔化、动态诗学这三种诗学策略给了菲利普更多语言表达的自由和空间,用以打破沉默,创造和重塑非洲人和加勒比人自己的形象和神话。同时,将碎片化的种族记忆、历史经验和文化传统重新整合,还原、续写了非洲人和加勒比人被忽略、掩盖、扭曲、割裂的历史,呈现给世界一个相对完整、真实的非洲和加勒比,也揭示出暴利驱使下殖民者人性的泯灭和历史的失控,实现了文本的历史意义增值。不啻为多元文化语境下族裔文学、飞散/流散文学较为成功的身份建构和政治书写策略,也使菲利普得以实现自己的梦想——把边缘(margin)变成充满无限可能的前沿(frontier)。

注释:

①参见任一鸣在“后殖民文学‘静默’主题的女性视角——三位女性后殖民作家及其作品”中的译法。

②参见张德明在“加勒比英语文学与本土语言意识”中的译法。

③参见徐颖果在《族裔与性属研究最新术语词典》中的译法。

[1]James,L.Caribbean Literature in English[M].London and New York:Longman,1999.

[2]Philip,M.N.She Tries Her Tongue;Her Silence Softly Breaks[M].London:Women’s Press,1993.

[3]Philip,M.N.A Genealogy of Resistance:and other Essays[M].Toronto:The Mercury Press,1997.

[4]Philip,M.N.Zong![M].Middletown:Wesleyan University Press,2008.

[5]Williams,T.Marlene Nourbese-Philip’s Zong![J].African American Review,2009,(4):785-787.

[6]刘增美,陈华.族裔性对美国华裔文学接受的影响[J].山东外语教学,2014,(3):79-83.

[7]任一鸣.后殖民文学“静默”主题的女性视角——三位女性后殖民作家及其作品[J].中国比较文学,2002,(1):120-132.

[8]吴丽,张雪.英语是一种外来的痛苦——马琳·诺比斯·菲利普的《论语言的逻辑》赏析[A].聂珍钊,罗良功,苏晖.中美诗歌诗学协会第一届年会论文集[C].武汉:华中师范大学出版社,2013.430-438.

[9]徐颖果.族裔与性属研究最新术语词典[Z].天津:南开大学出版社,2009:57.

[10]张德明.加勒比英语文学与本土语言意识[J].浙江大学学报,2005,(3):78-84.

[11]张德明.流散族群的身份建构——当代加勒比英语文学研究[M].杭州:浙江大学出版社,2007.

Bilingualism,Creolization and Kinopoesis: On Marlene NourbeSe Philip’s View of Language and Poetic Strategies

WU Li,ZHAO Jing

(School of Foreign Languages,University of Jinan,Jinan 250022,China)

Marlene NourbeSe Philip(1947-),a contemporary diasporic Afro-Canadian Caribbean poetess,remains a highly self-conscious user of language and chooses to be bilingual and balances between her father tongue(the standard/imperial/white/Christian English)and her naturally formed mother tongue(African languages and the Caribbean demotic of English).The Caribbean demotic is both a creolized dynamic language following her“kinopoesis”(the poetics of moving and kinetics),which is part of the African aesthetic,and a carnivalesque discourse breaking through the laws and established patterns of standard English censored by grammar and semantics,which reflects Philip’s political aspiration to deconstruct the hegemony of western language and culture.Philip’s poetic strategies,namely bilingualism,creolization and kinopoesis,provide her with more freedom and space to break the silence,to establish her

Marlene NourbeSe Philip;bilingualism;creolization;kinopeosis;Caribbean demotic

I106

A

1002-2643(2015)02-0074-09

10.16482/j.sdwy37-1026.2015-02-011

2014-10-23

本文为教育部人文社会科学研究青年基金项目“后殖民女性主义视阈中的马琳·诺比斯·菲利普诗歌研究”(项目编号:11YJC752030)的阶段性研究成果。

吴丽(1972-),女,汉族,山东平阴人,副教授。研究方向:族裔文学、比较文学。赵晶(1975-),女,汉族,山东烟台人,副教授。研究方向:美国戏剧、族裔文学。

own cultural identity,to challenge the conventions of classical western poetic devices and genre patterns,to recreate the Afro-Caribbean people’s own images,myths and history,to expose the inhumanity of profit-driven colonists and the uncontrollability of history,and to add more historical value to her texts.