转型期新生代农民工劳资冲突行为演化路径及机理

——基于演化经济学的视角

2015-12-14李艳曹芳

李艳,曹芳

(1.华南师范大学经济管理学院广东广州510631;2.广东金融学院经济贸易系,广东广州510521)

转型期新生代农民工劳资冲突行为演化路径及机理

——基于演化经济学的视角

李艳1,2,曹芳2

(1.华南师范大学经济管理学院广东广州510631;2.广东金融学院经济贸易系,广东广州510521)

随着近年来我国经济社会转型及劳动者选择力量的增强,以新生代农民工为主体的劳资冲突行为也进入了全新的演化阶段。当前新生代农民工劳资冲突行为演化存在多路径分岔:既有对上一代惯例的遗传(如隐忍),又有边界内的渐变(如体制内投诉),还产生边界外的突变(如用脚投票、集体行动)。这种多路径演进增强了我国劳动关系系统的变化与开放程度。新生代农民工个体通过选择机制产生适应性冲突行为,而群体通过扩散机制形成新的路径依赖。他们的行为变异是多种动力因素共同作用的结果,其中满意目标的上升是内在核心动力来源。劳动关系系统中的行为变异一旦发生就不可能倒退回初始状态,因此政府和企业只有重视劳动者利益诉求变化,改变原有的利益分配格局,才能使劳动关系系统跳出目前的“不良锁定”状态,从而获得有利的制度安排。

新生代农民工;劳资冲突行为;演化;变异;

一、引言

在当前人口变化和经济社会转型的关键时期,劳动争议事件的多发人群明显集中在农民工身上,尤其是以80-90后新生代农民工的问题最为典型。新生代农民工的劳资冲突行为主要围绕劳动报酬和工作时间等基本权益展开:他们或采取体制内投诉的方式,或采取体制外集体行动的方式,或用脚投票,也有相当一些农民工保持沉默。其中,采用集体停工、怠工、罢工的方式是新生代农民工劳资冲突行为的最新形式,这些集体行为不一定是由非正式组织发起,大多是同样受到权益侵害的农民工临时集体行动[1]。另外有部分新生代农民工出于生活保障的经济理性,会接纳和遵守资方不公平的制度契约;在遭受侵权时不会为维权对雇主依法上诉,针对个别企业雇主长期无理的侵权行为,更多以频繁流动、偷懒怠工等弱者的方式来隐蔽曲折地维护自身权益,从而迂回逼迫雇主做出改进[2]。但是,无论是采取哪一种方式,新生代农民工的劳资冲突行为与上一代更多隐忍的行为特征相比,的确发生了明显的演变,而且其行为演化路径也呈现出明显的多样性趋势。

实际上,新生代农民工劳资冲突行为演变是内外部因素综合作用的结果。从内部因素来看,新生代农民工本身利益诉求的变化是内在驱动力,与上一代相比,他们对工作和生活有着更高和更多的诉求,并且更注重发展需求和自身利益的维护[3][4][5][6]。从外部因素来看,其行为演化过程实际上隐含着深刻的社会原因和经济根源,既受多年来社会结构和就业结构中长期积聚问题的影响,也是长期以来低成本、粗放型经济发展模式的产物[7]。另外,由于我国特殊国情和劳动关系领域准公共性特点,转型时期公共产品供给严重不足,而同时企业管理方式调整滞后和有效沟通对话机制缺位,在这种情况下,随着新生代农民工需求结构转型与维权意识与维权能力提升,出现“用脚投票”或是集体停工等新型劳资冲突行为演变[8][9][10]。

新生代农民工的劳资冲突行为的动态演进受到内外部各种变量的影响和约束,但又具备可循的路径轨迹。从目前相关的研究成果来看,国内对农民工劳资冲突行为的研究有越来越微观化的趋势,研究方法以定性研究较多,使用一手调研数据进行实证研究的成果偏少;研究视角以社会学的研究成果居多,经济学的研究成果较少;经济学的研究中又主要以制度经济学、契约经济学的视角为主,演化经济学的切入颇为稀缺。基于此,本文试图通过构建一个系统的演化分析框架对新生代农民工劳资冲突行为的演进进行阐释,并回答其演化结果如何,进而探索背后机理和动力机制,以为经济社会转型期劳动关系的顺利过渡提供参考。

二、新生代农民工劳资冲突行为的演化路径分析

(一)基本假设

1.行为人异质性假设

新生代农民工作为具备新生代典型特质的新一代劳动者群体,他们个体之间存在显著的异质性特征。而在个体异质性的基础上,他们身处的各个群体之间也并非是完全同质的。因此,在真实的劳动关系系统中,新生代农民工对劳资冲突行为的选择也不尽相同。当其中一些人获得成功时,他们的行为策略就会被其他人效仿,由此演化出一般性的行为规则或惯例[11]。

2.有限理性假设

新生代农民工作为行动个体,他们的行为受到主流经济学所揭示的各种约束的决定和影响,包括他们行为的选择标准遵循效用最大化原则,受到交易成本、价格、时间、信息集的约束等。但是,除此之外,他们的行为和选择还受到“认知理性”的约束,包括有限的计算能力、有限感知和记忆、有限注意力、有限意志、有限自控能力等等。他们的选择行为不但会产生外在、显性的物质成本和收益,也会产生内在的、隐形的认知成本和收益。当个体决策无法获得最优的物质收益时,不一定是非理性的,而可能是一种认知理性。因此,即使是活动于同一个劳动关系系统内,属于较高同质性群体中的新生代农民工,在物质成本和收益相似的情况下,由于个体差异化的“认知约束”,也完全有可能产生截然不同的具有认知理性的个体行动选择和决策[12]。

3.新生代农民工劳资冲突行为的学习理性和环境互动特征

新生代农民工劳资冲突行为是基于个体选择的行为,在本质上是一种学习的理性过程。劳资冲突中劳动者行为主体的学习理性具有有限性和异质性特征:一是新生代劳动者的劳资冲突行为总体上是一种不断试错、不断提高的学习过程,在特定情况下也可能出现偶然的、非理性的错误,但并不影响总体方向趋于理性,它是一种动态的有限学习理性;二是不同新生代劳动者的学习理性是有差异的,每个人掌握的知识不同,面临的环境和问题也不同,因此采取的策略和方法也就不尽相同[13]。

劳动者个体的劳资冲突行为既受到宏观的经济社会结构、劳动关系结构的影响,也受到自身的心理认知结构的影响。在劳动关系系统中,劳动者不仅仅是系统自然选择中的被动适应者,还能通过和内外部环境的互动来不断纠正认知的谬误,从而改变和塑造选择的环境[14]。因此,新生代农民工的劳资冲突行为虽然受到劳动关系系统中各种宏微观环境的约束,但是这些约束并不能完全决定他们的行为模式。新生代农民工个体自身具有的能动性允许他们能够通过自身的认知过程和外部环境持续互动,进而推动劳动关系系统环境和结构的演化。

(二)新生代农民工劳资冲突行为演化树

新生代农民工作为劳动力代际更替的新主体,其成长和工作生活都处于时代的转换和过渡之中,其认知和理性的养成则长期被置于传统与现代交织的认知模式变换之中。面对新环境,他们劳资冲突的行为模式必然会有一定的延续传统规则的路径依赖性,但是又会不乏一系列新型行为特征的产生和试探。这种多样性的行为特征在近十年劳动关系中逐渐凸显出来,主要表现在他们的劳资冲突行为既有上一代隐忍式的传统选择,又有自发组织集体行动、频繁流动等新行为方式的产生[15]。而具体每一个新生代农民工个体的行为选择结果如何,很大程度依赖于他们的认知模式、偏好、周围可接触的其他个体的行为,以及由于部分微小历史事件和随机事件影响的个体前期经历所形成的路径等。据此,本文尝试构建演化树对其不同的行为演化进行描述,见图1。

图1 转型期新生代农民工劳资冲突行为演化树

1.初始状态

图1的A点表示新生代农民工劳资冲突行为的初始状态。这一状态始于新生代农民工个体已与企业产生了劳动争议,而且框定大部分的劳动争议都是围绕劳动报酬等基本的劳动权益发生。

2.路径AB:复制惯例

我国过去粗放型的产业模式以及劳动力市场常年供过于求,令农民工为劳动者的劳动关系长期处于“强资弱劳”格局,加上相关法律法规的不完善等原因,上一代农民工遇到劳动争议时,在资源和协议力量严重不对等的条件下,不得不选择忍气吞声,形成了以隐忍为主的行为惯例。在劳动争议初期,对应图1中的t0到t1期,出于有限知识所产生的路径依赖效应,新生代农民工有意识的学习并复制上一代农民工面对劳资冲突时的行为惯例,主要表现为以隐忍为主的惯例(临界点B),这一效应的行为结果在过往被证明是报酬递增的。但是,在临界点B,新生代农民工劳资冲突行为的选择面临了第一个分叉点:是继续复制惯例还是开始在已知现有的其他方案中进行集约搜寻?也就是停留在路径AB还是选择其他路径的问题。若是选择停留在路径AB的新生代农民工往往是风险偏好较小的个体。

3.路径ABC:边界内渐变

在图1中t1到t2阶段,随着时间推移和外部环境变化,以及新生代农民工内在利益诉求由生存型向发展型转变,原有传统的ABE路径带来的报酬率不断递减到行为人无法满意的程度,那么,必然有个体开始尝试改变。新生代农民工具有较强的学习吸收能力、创新意愿和环境适应性,并愿意承担一定的“试错”失败风险。当他们面临劳动争议时,其中部分人的行为就不再停留在上一代消极隐忍的弱者惯例之中,开始尝试在原有行为基础上做些局部性的变革,主要表现为积极采取法律手段进行体制内投诉,如向相关政府部门或第三方机构就劳动争议投诉维权等,即从路径ABE渐进演变到路径ABC。这是新生代农民工对已知现有的行为对策做出不同程度的改变、补充或完善(上一代农民工也采用过这种行为,只是采用频率比新生代低很多而已),是一种稳定的中间过渡状态,变化前后系统性质并没有发生突变,因此属于发展演化的连续性渐变行为。

但是在这一阶段,新生代劳动者面临着劳资冲突行为选择的第二个分叉点:是继续在已知现有的方式中边界内渐变(路径ABC),还是跃进到边界外突变(路径ABCD或ABD):即突破现有对策集创造全新的行为惯例?

4.路径ABD或ABCD:边界外突变

随着转型期经济社会环境和人口结构的变化,原来“强资弱劳”的劳动关系系统稳定性受到冲击,新生代农民工劳资冲突行为演化的中间过渡状态也不再稳定。部分风险偏好更大、新奇适应性更高、学习能力更强的新生代农民工面对劳资争议的挑战,开始突破现有已知的行为框架,尝试直接采用与过往不同的、全新的劳资冲突行为,在图1中对应为t3阶段的D点。图1中的路径ABCD或者路径ABD都是新生代农民工劳资冲突行为突破边界的变异过程,这两个路径唯一的区别就在于是否经历一个有序的渐变过程(体现在C点)。而在经济社会转型的前半阶段,变异行为发展的阶段性特征往往更多地表现为跨越式的突变。即在当前转型的变换背景下,新生代农民工劳资冲突行为的演化并不一定是连续和渐进的,更可能出现跨越式的突变,即路径ABD。在转型时期,环境的急速变化引发了超过临界规模的新生代劳动者的认知危机,累积的和突然出现的外部冲击催化了内部变化,原本有序的路径会被一些转折点所穿刻。因此,在近几年转型的关键时期,新生代农民工面对工资收入等基本权益引发的劳资争议挑战时,其冲突行为的演进速度大大超越基本渐进速度,产生突变性的新型行为模式:在个体上表现为“用脚投票”频繁流动(H点),在群体上表现为自发采取集体行动(G点)。这两种形式的突变在经过临界点时,实际上其行为的性质已经发生了质变,成为新生代农民工全新的、特有的劳资冲突行为。这种从无到有的适应性行为创造过程所对应的系统状态特征表现为变异前后两种状态的共存,这类似于生物体的新质基因结构与旧质基因结构并存现象,多个频率的依赖也就构成了其行为变异的多样化复杂路径存在。

(三)路径分叉

新生代农民工虽然具有受教育水平较高、利益诉求上升等典型的群体性共同特征,但他们个体认知模式的差异和所处环境的局限性决定了其对劳动关系事件的观察和理解,并对其劳资冲突行为产生重要影响。如果在既定认知模式下的行为惯例能使新生代劳动者获得预期收益,行为往往不会发生演化。但当外部环境和内在满意目标发生变化时,惯例行为所得的预期收益可能小于最低限度,新生代劳动者就会开始探索新的行为,并经历一个反复比较、反复试错的过程,从而形成行为演化的路径分叉[12](P85-86)。

当前国内正面临着经济社会的转型,环境的急速变化引发了超过临界规模的新生代劳动者产生认知危机,长期累积的问题和突然出现的外部冲击催发了劳动者内部变化,以致同时产生了多种变异行为路径演化。当每一个新路径的报酬率都等于或超过原有路径,并且被一定规模的行为人所选择,各自形成不同的报酬递增机制,就可能形成多个频率依赖,导致路径的分叉。

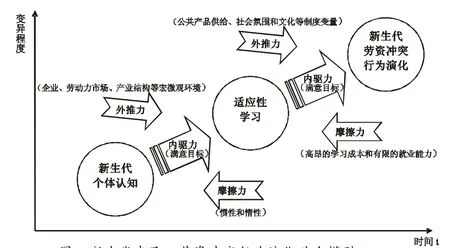

三、新生代农民工劳资冲突行为演化的动力机制

新生代劳资冲突行为演化和社会系统中的任何行为演化一样,是一个由个体认知为起点,经历适应性学习,最后到达行为演进的一种动态变迁过程。尽管假设了初始状态都是劳动报酬等基本权益引发的劳动争议,与此相关的新生代农民工劳资冲突行为的学习来源也具有相同特点,但他们对冲突行为路径的选择却出现了不同的分叉。是什么导致多样化和差异性的行为变异产生?图2尝试构建一个内驱力、外推力、摩擦力共同作用的“三力”模型,剖析新生代农民工劳资冲突行为演化的动力机制。

图2 新生代农民工劳资冲突行为演化动力模型

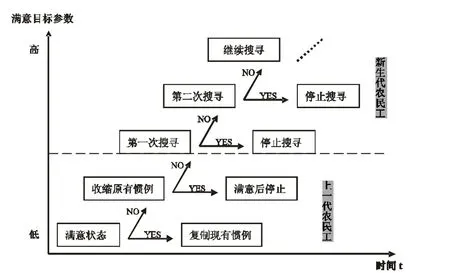

(一)内驱力:新生代农民工利益诉求提升后的满意目标

追求满意目标是新生代农民工劳资冲突行为演化的内在驱动力。如果先前的行为惯例能使劳动者实现满意目标,他们就将坚持复制或遗传这种惯例;而当结果低于期望的满意水平时,则会采取行动,开始反复试错直到结果能够解决“不满意”的问题为止。也就是说,新生代劳动者劳资冲突行为变异产生的内在动力是在期望水平相对可变的情况下,因他们对现状感到“不满意”引发。由于他们事前并不知道搜寻或创新行为是否能成功,随着时间和环境的变化,“满意”目标的参数水平也会不断调整。图3显示了随着环境和时间变化,行为人按照满意目标依次调整其行为的模式。

图3 满意目标驱动下的行为模式图

新生代农民工比父辈更高的理想追求和对社会公平更迫切的需要,意味着他们期望水平的提高——满意目标从生存满足上升到发展满足。当与用人单位发生劳动争议时,更高的满意目标很容易促使他们突破边界探索新的行为对策。而他们相关认知的信息来源远比父辈丰富,知识的获取也较为容易和广泛,产生更强的维权意识和对新奇搜寻的能力,为其维权行为的演进提供了内在基础[16]。因此,追求经济与精神双重权益诉求的满意目标参数变化是推动新生代农民工劳资冲突行为演化的内在驱动力,而认知模式的转变则为此提供了内生基础。

(二)外推力:环境变化和制度变迁

1.企业管理观念和模式落后

我国原有的外向型、低成本、低附加值的粗放型经济发展模式令企业趋利性严重,管理观念落后,管理基础薄弱,满足员工需求能力不足,严重阻碍新生代农民工在劳资关系中的满意目标实现。企业忽视现有劳动力的代际更替,一味把管理老一代农民工的传统粗放方式延续到特质和诉求都已截然不同的新生代农民工身上,势必会引起新生代劳动者的强烈不满。当新生代农民工的不满积聚到一定程度时,就容易引发他们不断搜寻或尝试新型劳资冲突行为。

2.人口转型与劳动者选择力量增强

从2004年开始,我国人口结构转型促使劳动力供给结构发生深刻变化,劳动力市场进入“刘易斯拐点”,劳动力供给增速减缓。劳动力供给的减少必然能够提高新生代农民工在劳资协议中的话语权。同时,随着内地经济的发展,农民工在沿海地区就业环境不利好的情况下,可以选择返乡就业,出现了所谓的“回流”现象。选择多样化的可能也令新生代农民工在劳资协议中的选择力量得到增强,而选择力量的增强则能够引导行为创新或变异[17]。

3.产业和就业结构长期板结

在过去外向型、低成本、低附加值的粗放型经济发展模式下,我国沿海地区集中了大量劳动密集型、外向型企业。这些企业依赖低廉劳动力价格来牟取利润空间,大多管理观念和发展基础落后,将榨取当期最大利润作为唯一目标且趋于固化,导致劳动力需求与供给的结构性矛盾纵向加深,无法形成产业和就业动态向上的联动机制,产业结构自身也丧失了优化能力。新生代农民工一方面要面对工资收入得不到应有的增长,另一方面生活成本和异地就业成本却上升明显,加上他们的诉求很少在企业管理制度中得到体现和保障,与他们追求“发展”的满意目标相去甚远,容易触发劳资冲突行为突变[18]。

4.公共产品和制度供给缺失

户籍制度及公共产品供给的缺失令新生代农民工在城市就业竞争中处于绝对弱势,享受不到城市的再分配和住房、教育及社会保障等福利,严重制约了他们的稳定就业,也造成了他们巨大的生活压力和就业困境。而且劳动法制不健全,基层工会的职能也长期缺位,劳资协商机制又未完全建立。在这种不平等的制度条件下,新生代农民工的生存困境得不到改善,长期积压的矛盾得不到缓解,劳资关系持续失衡,他们的劳资冲突行为也必然会被迫产生突破式的变异。

5.社会氛围和文化因素变化

随着国际劳工标准的推广和西方民主思维的扩散,新生代劳动者自我意识增强,对现代文化需求旺盛,对用工氛围和社会氛围敏感。网络媒体使新生代农民工获取了更多信息,这对劳动者主观意识和利益诉求产生很大冲击。新生代农民工的思想意识、文化水平、个人理想已和他们父辈截然不同,他们的种种追求也符合社会进步的象征,这反过来促进文化氛围随之改变。更为敏感和开放的社会氛围和文化环境又会影响新生代农民工的行为和能力,推动其劳资冲突行为的变异演进。

(三)摩擦力:高昂的试错成本、有限的就业能力以及惯性和惰性

1.外部环境不确定性和复杂性带来高昂的试错成本

在劳资冲突中,新生代农民工作为劳动者所掌握的相关知识和信息都是不完全或者稀缺的,他们无法事先完全了解各种行动的可能性,也不知道每一种可能将发生的概率。这种不确定性令变异具有高昂的试错成本,劳动者遇到劳资冲突时也不敢轻易改变现存的行为惯例,成为制约其行为演进的阻力。

2.新生代农民工就业能力过低

虽然新生代农民工比老一代农民工受教育程度和文化素质都有所提高,但与产业升级转型的要求还有很大差距,大部分仍从事可替代性很强的普工工作,就业能力欠缺。而偏低的就业能力无力支撑其在劳资博弈中话语权的提升。随着产业升级转型的进一步推进,低技能、低学历的那些新生代劳动者为了保住现有的就业岗位或重新就业,就不得不接受目前低廉的工资水平,难以突破忍气吞声的弱者行为惯例。

3.惯性和惰性

新生代劳动者如果沿用上一代的行为惯例路径,耗费的成本肯定会比探索新路径的成本低很多,所承担的风险也将停留在可预期的范围之中,因此,新生代农民工的劳资冲突行为演化存在着“惯性依赖”问题。另外,有限的认知模式会限制行为者的视野,让新生代劳动者对不符合惯例的其他决策或行动保持拒绝态度,不愿意更改现有的行为惯例,限制其劳资冲突行为的多样化拓展。这种有限理性导致的惯性和惰性成为新生代农民工劳资冲突行为演化的内生阻力,成为行为内部选择的“路径锁定”现象。

4.“三力”模型中各种变量相互作用机理

新生代农民工的劳资冲突行为演化是多重动力共同作用的结果:以行为者个体满意目标为内驱力;劳动力市场供给、产业结构为主的环境变量和公共产品供给、社会文化氛围等制度变量组成外推力;而高昂的试错成本、有限就业能力、惯性和惰性形成摩擦力。其中内驱力和外推力正向促使新生代农民工劳资冲突行为向多样性演化,而摩擦力则反向阻碍其行为的多态变异演化,三种力量相互联系、相互影响、相互作用。任何经济社会环境下的行为人都可能受到方向不同、大小不同的选择压力,而选择的最终效应则是这些方向不同、大小不同选择压力的综合平衡。在新生代农民工劳资冲突的“三力”模型中,内驱力、外推力和摩擦力共同作用的综合平衡结果决定了其行为演进的方向和速度。

四、新生代农民工劳资冲突行为的个体选择机制

虽然推动新生代农民工劳资冲突行为演化的动力有很多,但是个体行为变异是否能够成功,以及在面对分岔点时个体将选择哪种路径方向,就必须根据个体认知模式和外部环境共生的双重选择机制来决定。新生代农民工劳资冲突行为的个体选择机制是一种“适者生存”的筛选机制,也是一个多样性减弱的过程[12](P85-86)。

(一)内部自主选择

新生代农民工个体的认知模式和主观偏好对他们劳资冲突行为的变异方向有一个内部自主筛选的过程,不同认知特征的个体自主选择产生不同的行为决策,这种行为的多样性特征主要根源于各自主体的个体认知模式和知识集的差异[19]。新生代农民工虽然具有受教育水平较高、利益诉求上升等群体同质性,但是他们个体之间的认知模式形成也具有主观异质性,决定了对劳动关系等外部事件的观察和理解的区别,并对其行为决策产生影响。然而,新生代农民工劳资冲突行为的目的是为了维护或争取基本的劳动权益,而行为变异能否达到其满意目标就要取决于外部市场选择机制的作用。

(二)外部市场选择

新生代农民工劳资冲突行为的变异是否能够为其带来满意的效果,并在整个行为系统中得以保存,最终要经受外部环境的选择和考验。如果在外部环境的市场检验下,采取新的行动比采取旧有的行动能够获得更多报酬时,新的行为就会被个体接纳并固定下来,从而形成新的惯例;反之则会被排斥进而被消除。外部环境的市场化选择是一种长期和缓慢的淘汰过程,在这个漫长的进程中可以有很多不同的行为模式产生且并存,因而新生代农民工的劳资冲突行为也存在多态变异的路径分叉。

(三)个体选择机制:内外互嵌共同选择

新生代农民工劳资冲突行为在旧质惯例遗传的基础上,在各种方向不同、大小不同的选择压力下,个体究竟会选择哪一种具体行为路径作为变异的方向,最终要综合取决于个体内部自主选择和外部环境市场选择相互嵌套的共择结果。图4具体描述了这种互嵌共择的过程:

图4 新生代农民工劳资冲突行为的选择机制

新生代农民工的内部自主选择过程体现了行为人自我意识和能动,而外部市场选择过程则体现了行为主体的无意识和结构约束。在经济社会转型期,环境的不断变化迫使新生代农民工不断自我学习,进而改变旧有的劳资冲突认知和行为,而这些改变反过来又会影响环境的变迁。所以说,个体内部自主选择和外部环境的市场选择是相辅相成、交互嵌套进行的,它们共同推动新生代农民工劳资冲突行为的动态演化。正是由于这两种方式的结合,令新生代农民工既能够在自身发展过程中通过适应性学习拓展其行为演化策略,又可以在复杂多变的环境中通过市场选择强制变异以适应环境的变迁。

五、新生代农民工劳资冲突行为的群体扩散机制

虽然新生代农民工劳资冲突行为的个体选择是一种优胜劣汰的筛选过程,但是从群体行为演化来看,新生代农民工对其个体行为模式的自主选择是否具备环境适应性,或比其他人获得更多的生存机会,或具备更强的生存优势,最终需要取决于其行为群体扩散的结果。

(一)群体扩散机制

被个体选择的新兴行为能否在群体中得到扩散,主要取决于行为结果的正反馈效应。在劳资冲突行为演化中,正反馈的产生主要源于新兴行为带来的报酬与原有报酬的比较——若高于原有水平则获得正反馈,反之就成为负反馈[20]。

在转型期的大环境下,不同认知模式和行为选择的新生代农民工个体所形成的个体群拥有不同的竞争优势和生存机会。随着时间的推移,外部环境持续变化,新的劳资冲突行为模式产生并被选择,如果结果(如集体行动)带来的报酬等于或者高于原有收益水平,那么,起初劳动者由于对原有行为模式的惯性依赖,暂时未能迅速学习并调整已有的认知判断。但是,随着时间的延续,由于收益递增的示范效应,新兴行为逐渐被更多个体所接收和学习,并通过不断模仿和复制,在不同的新生代劳动者个体群间扩散,致使采用这种行为的人群扩大。之后,在结果的正反馈作用下,新兴行为内外部的变化对劳动关系系统的影响不断放大,使这些新兴的行为模式持续加强,形成新的路径依赖,增加了劳资冲突行为的多样性选择。反之,如果新兴行为带来的报酬低于原有收益水平,那么结果的负反馈效应会促使行为内外部变化对劳动关系系统的影响不断减弱,个体将逐渐放弃选择新兴模式,新行为最终被消除,导致劳资冲突行为多样性减少(见图5)。近几年来,新生代农民工劳资冲突行为中以集体行动为代表的新兴突变行为之所以能够在群体中扩散和兴起,正是源自于这些行为结果产生了报酬递增的正反馈效应特点。

图5 新生代农民工劳资冲突行为的群体扩散机制

(二)群体扩散实现的影响因素

在近几年的新生代农民工劳资冲突中,以集体行动为代表的突变行为之所以能够在新生代群体中得到迅速扩散,除了行动结果报酬递增的正反馈作用之外,还需归功于以下三个因素的相互配合:

1.新生代农民工增强型“小世界”社会互动网络

新生代农民工受教育程度比上一代高,他们大部分是高中、中专或技校毕业生,同学和同乡大多聚集在相同或相近的工作场所打工,相互之间除了具有与上一代农民工一样的地缘联系之外,还增加了一种校缘联系。他们的社会互动网络节点增多,而且各节点之间的联系也增加,既能够在熟人圈、朋友圈、同学圈等有规则的网络中互动,也能够通过各个节点在圈子之外实现随机联结。他们的互动既具有随机网络的小世界特征,又有规则网络较大的集群系数①,是更多互动的增强型“小世界”网络②,因此能够更容易并且更快速地实现新兴行为在群体内部和群体之间的扩散[21]。

2.新生代互动主体间较小的异质程度

新生代农民工都是年龄介于二三十岁阶段的同一代人,成长背景和生活条件相似,受教育水平相近,普遍具备利益诉求上升、追求发展的满意目标、思想自由开放等许多共同的群体性特质。作为互动主体,他们之间的异质程度较小,相互之间容易理解和沟通,对新事物的学习和吸收能力较强,更容易对某种认知或行为达成共识。因此,类似集体行动或频繁流动等新兴行为在他们之中的扩散速度很快[22]。

3.间接网络技术的高速发展

间接网络技术的外部溢出极大提高了劳动者之间相互沟通的效率,促成了他们劳资冲突突变行为的快速扩散[23]。以互联网和电子通讯技术为代表的间接网络外部性对新生代农民工影响甚大。新生代农民工闲暇时间大多都会上网接触社会,互联网已成为他们信息来源的主要渠道。信息获取更加便利和多元化,令他们容易接触到最新资讯和不同观念,形成多元、自由、开放的思想和认知。通过互联网和手机等电子信息传播技术的辅助能够迅速收集和了解各种信息,因而他们能够比老一代工人更容易和更快速地完成对新兴行为的学习和扩散[24]。

扩散机制的存在,令系统产生新的外部效应、正反馈效应和网络效应,加快所在系统的发展速度。在新生代农民工劳资冲突行为中,正反馈的产生主要源自于新兴行为的外部性和边际报酬递增,尤其当新兴行为的扩散程度较高时,正的外部特征更加显著。而正反馈的加强,会促使更多行为人形成新的路径依赖,容易导致群体对新兴行为的锁定。在很多情况下,这种锁定并非是最优的,但是一旦被锁定就很难再被其他潜在的或更优的体系所取代。

六、结论和建议

转型期通常划分为两个阶段:一个是相对短而混乱的制度危机阶段,各种变异性决策以一定规模进行试验;另一个是各种决策均在“进化选择压力”作用下接受进化考验阶段。随着某些决策在进化过程中逐渐上升为主导地位后,后一时期最终会与制度稳定在一起[25]。我国劳动关系系统在这个时期所经历和面临的转型更类似于第一个相对短而混乱的阶段,劳动者中遗传、渐变和突变多种行为共存,所以在劳资冲突里面既能看到新生代劳动者选择“隐忍”或消极辞工等弱者的行为逻辑,又能看到集体行动或投诉等维权行为,劳动关系呈现出更加复杂和多变的态势。这种短期的混乱在制度变迁中是无法避免的,而且劳动关系系统中劳动者行为变异一旦发生就不可能倒退回原始状态[26]。这时因频繁劳资纠纷伤透脑筋的资本方即使想退回到绝对强势地位的以前,或者以政府介入的方式回到以前都是不可能的。

新生代农民工劳资冲突行为的变异是多种动力因素共同作用下的结果,其中内驱力和外部推力的巨大作用实际上都是多年来长期累积和被压抑的问题及不满的集中爆发。面对转型过程中的劳动关系系统的这种急剧变化,政府如果一味想以压制的手段来控制的话,只能在极短时间内获得表面上的短暂平静,但是实际上却更加迫使并倒推新生代劳动者不得不尝试突破边界进行不断试错的行为,导致这种原本短期的混乱状况持续发展甚至加剧。因此,在变化既然已经产生的情况下,政府更应该重视疏导的作用,重视新生代劳动者合理的利益诉求,进一步完善公共政策,尤其要加大对新生代农民工的公共政策供给。而就资方而言,则只有两种选择,要么漠视新生代劳动者的利益诉求,延续以往“独食”的惯例,最终不得不承受难以估计的代价;要么承认劳动者是命运共同体,正视新生代农民工利益诉求的改变,令劳动者感到分配与能力贡献成正比,双方最终实现利益共享。在第二种选择下,劳资矛盾一般由制度或惯例中确定的妥协方式解决,劳资之间不再是阶级对立的对抗形式,劳资力量趋向平衡,形成和谐稳定的新型劳动关系,促进经济平衡增长,最终实现经济社会的成功转型。

注:

①集群系数用于刻画网络的小集团形态,如熟人圈或朋友圈,其中每个成员都相互认识。

②Duncan J.Watt和Steven H.Strogatz研究了三种动态系统网络结构对知识扩散的影响,即有规则、随机和“小世界”。有规则网络结构指网络上的节点固定地与相邻的几个节点建立联结,个体间互动的聚集程度较高,但知识扩散速度较低;随机网络结构指网络上的节点之间的联结是完全随机的,个体间互动的集聚程度较低,但知识扩散速度较高;“小世界”则介于有规则和随机之间,从一个完全的规则网络出发,以一定的概率将网络中的连接打乱重连。

[1]常凯.劳权保障与劳资双赢[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2009.

[2]张勇濂.新生代农民工维权特点探析[J].郑州大学学报(哲

学社会科学版),2013,(5):33-35.

[3]谭利.公民精神:青年农民工与企业和谐关系基础[J].企业家天地(理论版),2008,(3):224-227.

[4]徐艳霞.新生代农民工的信息需求及其实现途径[J].理论探索,2010,(2):94-96.

[5]李艳.后金融危机时代我国劳动关系新变化及其应对策略[J].理论与改革,2012,(1):71-73.

[6]徐双军.新生代农民工维权意识问题研究——以安徽省为例[J].长春工业大学学报(社会科学版),2012,(3):154-156.

[7]諶新民、袁建海.新生代农民工就业稳定性的工资效应研究——以东莞市为例[J].华南师范大学学报(社会科学版),2012,(10):94-164.

[8]董保华.和谐劳动关系的思辨[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2007,(2):22-29.

[9]唐鑛.劳动关系管理概论[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[10]刘林平,崔凤国.转型社会的劳动关系:特征与走向[J].中山大学学报(社会科学版),2012,(3):151-161.

[11]陈劲,王焕祥.演化经济学[M].北京:清华大学出版社,2008.142.

[12]黄凯南.现代演化经济学基础理论研究[M].杭州:浙江大学出版社,2010.87-110.

[13]盛昭瀚,蒋德鹏.演化经济学[M].上海:上海三联书店,2002.375-410.

[14]冯同庆.劳动关系理论研究[M].北京:中国工人出版社,2012.

[15]李超海,冯建华.利益受损农民工的利益抗争行为研究——基于珠三角企业的调查[J].社会学研究,2009,(1):193-245.

[16]李艳.新生代农民工的利益诉求与管理策略——以南海本田停工事件为例[J].中国人力资源开发,2011.90-92.

[17]李艳.从劳资协议利量变化看新生代工人集体行动的策略选择——以南海本田事件为例[J].重庆工商大学学报,2012,(4):1-6.

[18]諶新民,李艳.珠三角劳动关系隐忧与人力资源应对策略[J].中国人力资源开发,2010,(11):81-84.

[19]李志强,顾颖等.企业家创新行为的演化分析[M].北京:社会科学文献出版社,2011.87-288.

[20]何琳洁.证券投资者行为演化研究[M].北京:中国水利水电出版社,2012.45-70.

[21]Watts.D.,Strogatz.S.Collective Dynamics of Small-world Networks[J].Nature,1998(393):440-442.

[22]Young,H.P.Innovation Diffusion in Heterogeneous Populations:Contagion,Social Influence,and Social Learning [C].Working paper on University of Oxford,2007.

[23]黄有光.杨小凯.专业化与经济组织[M].北京:经济科学出版社,1999.

[24]Witt Ulrich.Evolutionary Economics[M].Cheltenham,UK: Edward Elgar,1993.

[25]青木昌彦著.周黎安译.比较制度分析[M].上海:上海远东出版社,2001.245.

[26](美)Richard R.Nelson.(美)Sidney G.Winter.胡世凯译编.经济变迁的演化理论[M].北京:商务印书馆,1997.87-129.

【责任编辑:林莎】

New Generation Migrant Labor-Management Conflicts:an evolutionary economics perspective

LI Yan1,2,CAO Fang2

(1.South China Normal University School of Economics and Management,Guangzhou,Guangdong 510631; 2.Guangdong University of Finance Department of Trade and Economics,Guangzhou,Guangdong 510521)

As China’s economy transitions to a new structure and as the options open to migrant laborers widened,conflicts between the new generation migrant workers from rural areas and the management has intensified into a new stage.Labor-Capital conflicts manifest themselves in different ways.While sometimes the workers still show respect to conventions and traditions,they also resort to redress through existing conflict resolution mechanisms instituted by the government as well as through other extra-legal routes,such as collective action and voting with their feet.This multiple-outcome response intensifies the instability and unpredictability of today’s labor-capital conflict.Whereas the mutation in response is the work of many factors,heightened satisfaction needs are the core driving force.Once the change in labor relations has been made,it tends to be irreversible in relation to the pre-incident initial state.The governments and the management must transform the old profit distribution pattern in order to attain an advantageous institutional arrangement.

new generation rural migrant workers;labor-management conflicts;evolution;mutation

F 240

A

1000-260X(2015)01-0085-09

2014-11-20

广东省哲学社会科学“十二五”规划项目“珠三角新生代农民工劳资冲突行为演化的动力机制研究”(GD13YYJ03)

李艳,经济学博士,华南师范大学在站博士后,广东金融学院经贸系副教授,从事劳动力市场和劳动关系研究;曹芳,经济学博士,广东金融学院经贸系副教授,从事产业经济学研究。