治安型群体性事件的成因分析及防控路径——以“瓮安事件”为例

2015-12-13韩学平杨金平

韩学平 杨金平

(东北农业大学,黑龙江哈尔滨 150030)

治安型群体性事件的成因分析及防控路径——以“瓮安事件”为例

韩学平 杨金平

(东北农业大学,黑龙江哈尔滨 150030)

群体性事件是人民内部矛盾的激烈表现形式。在社会变革和发展面临诸多矛盾的新时期,治安型群体性事件是典型且多发的一类群体性事件,表现出对社会极强的破坏力。瓮安事件是近年来治安型群体性事件的典型代表,以瓮安事件为例分析治安型群体性事件的成因和特点,结合“价值累加理论”从不同层面提出治安型群体性事件的防控路径。

治安型群体性事件;概念;成因分析;防控路径

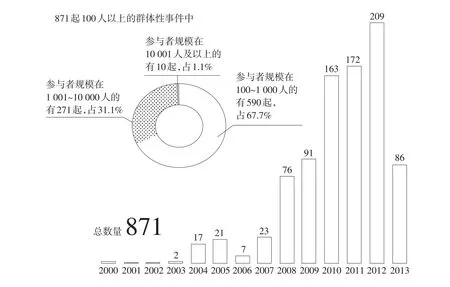

随着社会转型进程的加深,城乡发展差距逐渐拉大,社会各阶层利益分化日趋严重,人民内部矛盾以各种形式不断呈现,由此引发的群体性事件频繁发生。2014年2月中国社会科学院发布的《法治蓝皮书(2014)》指出,近13年间,百人以上群体性事件有871起[1](见图1),而像重庆万州事件(2004)、云南孟连事件(2008)、广东乌坎事件(2011)、浙江宁波“PX项目”事件(2012)、广西南宁事件(2013)等典型群体性事件在国内国际造成重大影响。妥善处理和化解群体性事件,已成为对各级政府执政能力的考验,也是我国经济持续发展、社会和谐稳定亟需解决的重要问题。近年群体性事件多由治安事件引发,2008年6月28日,贵州省瓮安县部分民众因不满公安机关对一名女学生的死亡鉴定结论,聚集到公安和政府部门,随后大量聚集的群众对县政府、县公安局、县委大楼冲击打砸,造成严重经济损失和社会影响[2]。该事件以参与人数多、持续时间长、冲突剧烈、损失严重、造成影响大,成为近年因治安引发群体性事件的典型代表,具有一定的研究价值。

一、治安型群体性事件的界定及特点

(一)治安型群体性事件的界定

近年来因群体性事件多发,学术界对群体性事件的研究不断增多,研究的理论和实证成果颇丰,但对群体性事件的界定尚未形成统一认识。对群体性事件的称谓也有所不同,不同的称谓暗含当时人们对群体性事件的评价。改革开放以前,大多称谓“群众闹事”“社员闹社”,“群众”带有明显的政治身份,反映当时阶级斗争的时代特征,同时,“闹”字也体现对这类人的政治偏见;改革开放后,先后使用“治安事件”“突发事件”“群体性治安事件”“群发性事件”“群体性突发事件”等称谓[3]。虽然称谓不同,但大多情况下反映的是同一类情况。这些称谓也在一定程度上反映出政府和学术界对该类型事件的态度。因群体性事件不仅表意上更为直接明显,还包括并非突发或酝酿时间久的聚集事件,具有更强包容性,逐渐被官方和学界采纳。

从群体性事件的概念看,有学者侧重从治安角度强调社会破坏性的后果和对社会治安稳定的负面影响定义群体性事件,注重事件的违法性质,该类研究多出现在公安学领域[4];有的学者认为是一种社会泄愤事件[5];也有学者认为群体性事件并不是叛乱,是由人民内部矛盾引发的十人以上群众自发参加的主要针对地方政府的群体聚集事件[6]。学术界出现分歧一方面与研究者的学科背景、研究视角有关,但更重要的是群体性事件的成因、群体行动目的、性质等各有不同,很难用一个准确的概念界定这类涵盖范围广泛的社会行为。从现有披露的群体性事件成因看,大多数事件因治安因素引发,而治安型群体性事件中又有很强的破坏力和影响力。因此,笔者将群体性事件中表现较突出和数量较多的治安事件剥离出来,将治安型群体性事件界定为:由某一偶发治安事件引发的大量群众聚集并伴有不同程度违法行为的抗争事件。

图1 2000—2013年群体性事件概况[1]

(二)治安型群体性事件的特点

治安型群体性事件往往参与人数较多,对社会治安和社会稳定造成很大影响,是各级政府极为重视、社会广泛关注的热点问题。一般而言,治安型群体性事件具有以下特征:1、群体聚集性。参与人数众多是群体性事件最直观的特征,有学者在群体性事件认定时提出的标准之一为“人员规模10人以上”[7]。治安型群体性事件较其他经济利益引发的群体性事件,参与人数更多,在一些重大群体性事件中,参与人数甚至超过万人。有学者指出,在瓮安事件中,“直接参与打砸抢烧的人员超过300人,现场围观群众在2万人以上”[8]。2、破坏性。这是治安型群体性事件社会危害比较突出的表现。由于此类事件参与人数众多,人员成分复杂,在事件过程中,随时可能夹杂部分人的违法犯罪行为,往往造成人员伤亡和重大经济损失,影响地区正常的安全秩序和经济活动。从媒体关于此类事件的报道看,在瓮安事件中就出现打砸、冲击政府机关,造成人员伤亡、经济损失等严重后果。3、突发性与反复性。治安型群体性事件的发生大多由“导火索”诱发,而诱发原因多样,大多难于预见,发生突然。如瓮安事件由一名“非正常死亡少女”诱发,湖北石首事件则是一名教师跳楼自杀引起。这些事件的发生具有偶然性,短时间内矛盾迅速激化,一旦事件处理不当,易出现反复,民众与政府长时间对抗,形成一种持久战状态,不利于事态的控制。4、情绪性。治安型群体性事件的参与者情绪激愤,有很强的情绪宣泄要求,同时受群体感染力和号召力的影响,很容易做出过激行为。学者于建嵘指出,这类泄愤事件,“与诱发事件并无‘直接利益关系’,主要是一种‘泄愤性冲突’”,“泄愤事件则表明的是国家管治困境”,“造成管治困境主要有两大直接因素:一是社会不满群体的存在;二是政府管治能力的低下”[5]。5、政府指向性。群体性事件是由人民内部矛盾产生,本身不具有反政府和反社会性[9],但群体性事件发生后群众目标往往指向政府,甚至有的治安型群体性事件就是由政府的不当行为引发。在整个治安型群体性事件中,政府是事件的主角,在事件发生发展过程中均需要政府介入解决民众诉求、平息事态发展、消除事件影响。6、主动性与被动性。治安型群体性事件的发展多是在某个治安因素的诱发下,群众通过聚集方式向政府机构表达意愿、提出要求的过程。在事件的发端,群众多以较为柔和的方式被动地表达诉求,在这一时期,政府对相关事态的处理占有主动性,但往往重视不够,待矛盾激化后,民众在集群参与的影响下采取激进的主动表达方式,政府部门只能被动采取措施应对出现的问题。7、传播扩散性。随着信息传递的快捷化和自媒体传播的兴起,群体性事件的参与者可以通过网络、短信、QQ群、微博等方式号召民众关注、聚集,并“现场直播”,传播扩散迅速,空间范围广泛。通过网络传播获取舆论支持,一反以往政府占据舆论制高点的常态,由此导致政府应对失灵,处境被动。

二、治安型群体性事件的成因分析

随着社会变革的不断深化,人们面临的社会关系和利益格局在不断发生变化。正如塞缪尔·P·亨廷顿指出:“一个高度传统化的社会和一个已经实现现代化的社会,其社会运行是稳定而有序的,而一个处在社会急剧变动、社会体制转轨的现代化之中的社会,往往充满各种社会冲突和动荡。”[10]治安型群体性事件正是在社会变革不断加深转轨的过程中逐渐呈现出增多趋势。

经济利益的分化和权益无保障是治安型群体性事件产生的根本原因。改革开放的浪潮推动中国经济快速崛起,但与此同时,贫富差异不断拉大和利益分配的不合理直接影响到与经济紧密联系的文化生活、政治参与、权利保障等方面,社会上出现“仇官”“仇富”心理,不同职业、不同阶层之间的内部矛盾加剧[11]。政府在处理涉及民众经济利益的问题时,理应保护民众合法利益,但若政府为发展地方经济,一味保证GDP增长,损害群众利益,就会加剧利益受损群体与受益者、政府之间的矛盾。如在瓮安事件发生前,当地的矿企破坏生态环境产生的污染赔偿、移民安置、拆迁补偿、征收后农民就业等一系列问题早已存在,这些问题长期得不到实质解决,引发民众与企业和政府的对立。

合理的利益表达渠道受阻迫使民众采取过激方式谋求诉求表达。在出现矛盾纠纷时,多数人第一时间想通过政府部门出面解决,但一些地方政府服务意识跟不上,工作人员工作方式简单,工作方法简单、粗暴,政府部门相互推诿,门难进、脸难看、事难办,甚至有的地方政府与民争利,在积累、激化原有矛盾的基础上,又形成新的矛盾,致使政府公信力大打折扣。加之部分官员贪污腐败、滥用职权、以权谋私,使民众积怨增多,成为群体性事件的“培养基”。

法律信仰和司法权威尚未树立是治安型群体性事件发生的催化剂。虽然我国已建立相对完善的社会主义法律体系,但在具体执行中,个案的司法腐败,一些政府官员因个体利益对案件的行政干预动摇人们对法律的信仰,出现群众“信访不信法”现象。加上法治观念尚未深入民心,很多人发生矛盾纠纷后,首先想到的不是通过司法途径解决,而是寄希望于私了、走关系摆平,甚至通过一些极端形式表达诉求,如静坐、游行、阻塞交通、围堵党政机关等,这些行为对社会的正常秩序和政府管理均造成严重困扰。在瓮安事件中,瓮安县法院修建办公楼因补偿标准过低未能与当地农民就征收问题达成一致,动员警力强行征用农民土地,作为司法公正象征的法院不依法办事,严重损害司法权威和公信力。

混乱的社会治安加剧民众对政府的不信任感,社会治安个案处理不当是治安型群体性事件的导火索。在瓮安事件前,当地就存在“斧头帮”“青龙帮”“菜刀帮”等黑恶势力,社会治安混乱,盗窃等违法犯罪案件频发而公安却没能破案[12]。民众没有安全感,自然将社会治安混乱的原因归责于政府无能,直接将对社会治安的愤懑和不满迁怒于政府。

经济上的利益纠纷、政治诉求的表达不畅、司法的不公和混乱的治安等多重因素构成群体性事件发生的条件,有学者将这种“某一地区的经济因素、社会因素、政治因素在耦合中形成了有利于群体性事件发生的社会生态环境称为结构箱”。这些因素在结构箱中发酵、酝酿,进而产生情绪共振,而这个社会容量有限,在治安事件的催化下引发群体性事件[12]。

美国社会学学者尼尔·斯梅尔塞(Neil J.Semelser)在“价值累加理论”(Value-added theory)中阐述了群体性事件这种集群行为的发生过程,他认为集群行为具有多因性,在多个影响因素的共同作用下产生一种整体大于单一因素相加之和的累加效果。该理论认为集群行为或社会运动的发生由六个要素共同组成:结构的有利条件、结构性紧张、一般化信念的增长和扩散、突发因素、参与者行动的动员以及最后社会控制的实现[13]。“价值累加理论”假定六个必要条件,如果任一条件不具备,集体行为就不会发生,但这并不代表集体行为的风险不存在。“价值累加理论”为治安型群体性事件的防控提供了理论支撑。

三、治安型群体性事件的防控路径

结合治安型群体性事件的成因分析和“价值累加理论”关于集体行为发生环节的启发,可从以下方面对治安型群体性事件加以防控。

(一)平衡利益分配保护民众合法利益

利益冲突是其他冲突形式的内在根源,也是冲突最直接的表现形式。利益或显或隐地诱发冲突,在利益格局转换的转型期,利益冲突是群体性事件的重要根源。解决利益引发的问题就要平衡利益关系,即从“价值累加理论”中的首个环节——“结构的有利条件”入手,稳定社会结构,促进经济发展,弱化民众对社会结构变革的感知。宏观上,一方面需要政府积极推动经济发展,另一方面也要正确看待人民的利益需求,在发展地方经济的同时兼顾民众利益,建立公平合理的利益分配机制,让民众享受经济发展成果;微观上,政府在处置治安型群体性事件时,应当转变思维,正视民众的利益诉求,当民众感知到不公平出现“结构性紧张”时,应及时化解利益摩擦和冲突,保障社会稳定。

(二)畅通民众利益诉求渠道

在经历三十多年改革开放的洗礼后,社会格局和人们的思想观念发生了很大变化,政府的社会治理观念和水平应不断提高调整、要防止“权利失范”的发生,建立和完善权力制约和监督体系,建设服务型政府,为民谋利,相信群众、依靠群众,坚定不移地走群众路线,完善民众权益保护制度,畅通利益诉求渠道,在民众“感知到紧张”时可通过合法渠道表达诉求,维护自身利益,同时可将群体性事件诱发因素控制在社会可容忍范围内。

(三)坚持依法治国,树立法律权威

首先,依法治国要求政府一切活动均应符合宪法和法律要求,严格执法、公正司法,“任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权,绝不允许以言代法、以权压法、徇私枉法”[14]。对贪污腐败、违法犯罪行为严厉打击,增强司法公正和透明。其次,完善法律协调机制,使群众的利益诉求在法制轨道内以较低成本得以解决。再次,事件参与者往往存在一种“法不责众”的侥幸心理,对于事件中的违法犯罪行为,司法机关应依法给予惩处,维护法律尊严和社会秩序。最后,提升全民法律意识,形成“知法、懂法、用法、信法”的法治氛围。

(四)提升政府应急管理水平

对治安型群体性事件的防控应贯穿事件始末。首先,在事件发生前期要积极发挥预警作用,与其群体性事件发生后再想方设法平息,不如防范于未然,通过调查、预测,将潜在的问题解决在萌芽状态。其次,在事件中期,通过有效的应急反馈机制及时主动回应,可以有效减少暴力事件的发生,“抗议者和政府能够理性回应民众的抗议行动,民众有组织的表达和抗议活动就更趋于和平、理性和有序发挥”[15],在这一阶段要及时做好协调化解工作,为群众提供便捷的诉求渠道,及时向民众披露事件信息,“对网络舆情加强信息收集、进行准确研判,再进行合理的引导,以控制群体性事件的加剧”[16],抵制谣言,疏导民众情绪,阻断“参与者行动的动员”。最后,在事件后期,继续安抚民众,减少对抗情绪,防止事件反复。

[1]赵力,朱自洁,吴振鹏,等.14年间百人以上群体事件发生871起[N/OL].[2014-02-24].http://www.bjnews.com.cn/graphic/2014/02/24/306216.html.

[2]于建嵘.社会泄愤事件中群体心理研究——对“瓮安事件”发生机制的一种解释[J].北京行政学院学报,2009(1)

[3]肖唐镖.当代中国的“群体性事件”:概念、类型与性质辨析[J].人文杂志,2012(4).

[4]王瑞山.群体性事件的理论重构与应对机制重建[J].学术交流, 2015(5).

[5]于建嵘.中国的社会泄愤事件与管治困境[J].当代世界与社会主义,2008(1).

[6]应星.透视群体性事件的六个层面[J].社会学家茶座,2009(4).

[7]张普华,张钦.浅谈群体非法事件[J].北京警院学报,1997(6).

[8]江川.突发事件应急管理案例与启示[M].北京:人民出版社, 2010.

[9]褚娇娇,潘妮娜.浅谈毛泽东人民内部矛盾学说对处理群体性事件的启示[J].党史文苑,2010(5).

[10]塞缪尔·P·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].上海:三联书店,1989.

[11]刘茹.从贫富差距现状看我国社会政策的缺位[J].社会科学研究, 2012(4).

[12]朱力,曹振飞.结构箱中的情绪共振——治安型群体性事件的发生机制[J].社会科学研究,2011(4).

[13]焦璐.价值累加理论——集体行动的一种叙事框架[J].天水行政学院学报,2009(1).

[14]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——中国共产党第十八次全国代表大会报告[N/OL].[2012-11-08].http://politics.people.com.cn/n/2012/1118/ c1001-19612670.html.

[15]肖唐镖.群体性事件中的暴力何以发生——对1189起群体性事件的初步分析[J].江苏行政学院学报,2014(1).

[16]孙德超,曹志立.群体性事件的新趋势、成因及预防策略[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2015(5).

D631.43

A

1672-3805(2015)06-0054-05

2015-10-11

韩学平(1962-),男,东北农业大学文法学院教授,研究方向为道德与法制。