粤西蔗区生物性信息素对甘蔗条螟持续控制技术应用效果

2015-12-12陈立君林明江陈梅珠管楚雄安玉兴

陈立君,余 龙,林明江,陈梅珠,管楚雄,安玉兴*

(1广州甘蔗糖业研究所 广东省甘蔗改良与生物炼制重点实验室,广东广州 510316;2广东省广前糖业发展有限公司,广东湛江 524352)

粤西蔗区生物性信息素对甘蔗条螟持续控制技术应用效果

陈立君1,余 龙2,林明江1,陈梅珠2,管楚雄1,安玉兴1*

(1广州甘蔗糖业研究所 广东省甘蔗改良与生物炼制重点实验室,广东广州 510316;2广东省广前糖业发展有限公司,广东湛江 524352)

通过采用预测预报技术、性信息素迷向技术和诱杀技术相结合的持续控制集成技术对甘蔗条螟进行防治试验,经过2012~2013年在广东广前糖业发展有限公司农科所蔗区试验显示,在预测预报准确指导的前提下通过迷向技术和诱杀技术措施的实施,处理区甘蔗平均产量为81.6 t/hm2,较对照区增产10.97%,平均糖分达12.16%,较对照区增加2.37%(绝对值)。说明该项技术较常规措施的防治效果明显提高。

条螟;性信息素;预测预报;诱杀;迷向

Keywrods: Chilo infuscatellus; Sex attractant; Forecast; Trap; Communication disruption

0 引言

利用性信息素防治甘蔗条螟是一项绿色、持续、环保的生防措施,其应用面积在不断扩大。近年来,随着甘蔗新品种及高产栽培措施的应用,甘蔗田间生态条件有所改变,甘蔗条螟的发生规律也有一些变化[1]。要保证田间防治效果但不增加生产成本,就必须对一些常规的防治措施加以改进。作者2012~2014年在广东省广前糖业发展有限公司农科所甘蔗基地(东经110˚05΄,北纬21˚14΄)进行了生物信息素持续防控技术田间试验,并建立了综合控制

螟虫示范区20 hm2。针对示范区主要发生的害虫条螟,利用甘蔗条螟性信息素干扰成虫交配和诱集作用开发绿色系统防虫技术,取得了良好的防治效果。

1 材料和方法

1.1 供试材料

甘蔗条螟性信息素(广州甘蔗糖业研究所合成),性信息素迷向管(广州甘蔗糖业研究所生产),性信息素测报芯片(广州甘蔗糖业研究所生产),性信息素诱杀芯片(广州甘蔗糖业研究所生产),水盆诱捕器,支架。

性信息素迷向管的制备:以长约5 cm,直径约2 mm的聚乙烯管为载体,吸附甘蔗螟虫性信息素制成迷向管。

诱杀芯片的制备:制成边长约1.1 cm,厚约1.5 mm的正方形橡胶片,吸附性信息素引诱剂制成诱芯。

1.2 试验方法

1.2.1 预测预报

于冬后春初成虫羽化前,选择虫口基数大、砍收早宿根蔗田进行预测预报。采用直径40 cm的塑料水盆做测报器,测报器盛水保持80%水量(在盆壁上预留溢流孔),加少许洗衣粉并搅匀,当水位下降时要及时加水和洗衣粉。测报盆用木桩或其他材料支撑、固定,按一定高度和位置置于蔗田间。将螟虫性信息素诱芯挂在测报器上方的铁丝中间,离水面2 cm处。每3个测报器,组成一个监测点,每个测报器之间相隔50米以上,测报器架设在螟虫飞行频繁高度区域。每天清晨记录各个测报器诱捕到的螟蛾数量并清理。每15天换一次诱芯。

1.2.2 性信息素干扰交配技术

性信息素干扰交配技术是通过在螟蛾交配层空间插放含有螟虫雌成虫性信息素的载体(迷向管),迷向管释放性信息素对螟虫的正常交配实施干扰,逐步减少螟虫下一代数量,降低田间虫口密度,从而达到控制螟虫为害的目的。在5月中旬和7月中旬,针对第1、2代条螟成虫始盛期前,置放含有条螟性信息素的迷向管,实施交配干扰。迷向管的置放密度为1500条/hm2。每6.6 m2插一支,即按行距1 m计算,沿植蔗行往前每走6步(约3.3 m)插1支迷向管,隔行插。迷向干扰防治技术操作时要求把含有条螟性信息素的中空塑料管(简称迷向管)插在甘蔗心叶往下数第2或第3片叶中脉靠近叶鞘处,两端露出相等长度,以防滑落。

1.2.3 性信息素诱杀技术

9月初,针对第3、4代条螟发生高峰采用诱杀技术进行防治。采用直径40 cm左右的塑料水盆作为诱捕器,诱捕器盛水保持80%水量(在盆壁上预留溢流孔),加少许洗衣粉并搅匀。第3代条螟始盛期开始布设诱捕器,每0.67 hm2布设一个诱捕器,将条螟性信息素诱芯固定在诱捕器上方离水面2 cm处,每个诱捕器放置1片诱芯。每个5天巡视检查一次,及时补充水和洗衣粉并对诱捕器进行维护,诱杀期间每15天添加1片新诱芯。

1.3 试验调查

项目实施期间由广州甘蔗糖业研究所与技术示范或技术应用单位相关负责人员组织各示范区、应用区进行综合防控效果调查。调查项目包括螟害株、枯梢株和螟害节、测试产量和蔗糖分。

1.3.1 预测预报调查

自布设测报器始至末代虫结束止,指定专人每天清晨固定时间进行调查,记录后并清除。

1.3.2 螟害防治效果调查

样本田选择:把技术示范片分为10个片,每片随机选取3个样本田,每个样本田抽取3或5个样点,样本田面积大于0.67 hm2取5个样点(梅花形法),小于0.67 hm2取3个样点(对角线法)。每个样点为连续5行10 m长的甘蔗。以示范区相邻的常规防治处理为对照区进行相应采样。

枯心苗、花叶株、螟害株和枯梢株调查:每样点调查50~100株甘蔗,记录螟害枯梢株数和螟害株数,分别计算螟害枯梢率和螟害株率。

螟害节调查:每样点随机抽取10~15株甘蔗,记录总节数和螟害节数,计算螟害节率和相对防效。

枯心率(%)=枯心苗/总苗数×100%

花叶率(%)=花叶数/总株数×100%

螟害株率(%)=螟害株/总株数×100%

枯梢率(%)=枯梢株数/总株数×100%

螟害节率(%)=螟害节数/总节数×100%

1.3.3 蔗茎产量和蔗糖分测试

甘蔗测产方法参照《全国糖料高产创建示范片测产验收办法(试行)》(农办农[2010]104号)的要求进行。具体方法如下:

选取样本:与螟害防治效果取样方法相同。

测公顷有效茎:每个样点测量5行甘蔗的平均

行距,每行选10 m行长计数总有效茎数,按以下公式计算公顷有效茎数。

公顷有效茎数(条/hm2)=每行10 m共5行总有效茎数(条)/50 m×10000 m2/平均行距(m)

测单茎重:在样点内随机选1行甘蔗,按顺序测量20株甘蔗的株高(cm),用游标卡尺量取蔗株茎中部节间茎径(cm),分别计算平均株高和平均茎径,按以下公式计算单茎重。

单茎重(kg/条)=茎径2×株高×0.7854×0.001

计算理论产量:

理论公顷蔗茎产量(t/hm2)=单茎重(kg/条)×公顷有效茎数(条/hm2)×0.001

测理论蔗糖分:从测单茎重的甘蔗中随机选取10株,在其中部钻取蔗茎汁,采用手持锤度计观察锤度,按以下公式计算蔗糖分。

甘蔗蔗糖分(%)=平均锤度(˚Bx)×1.0825-7.703

2 试验结果

2.1 测报结果分析

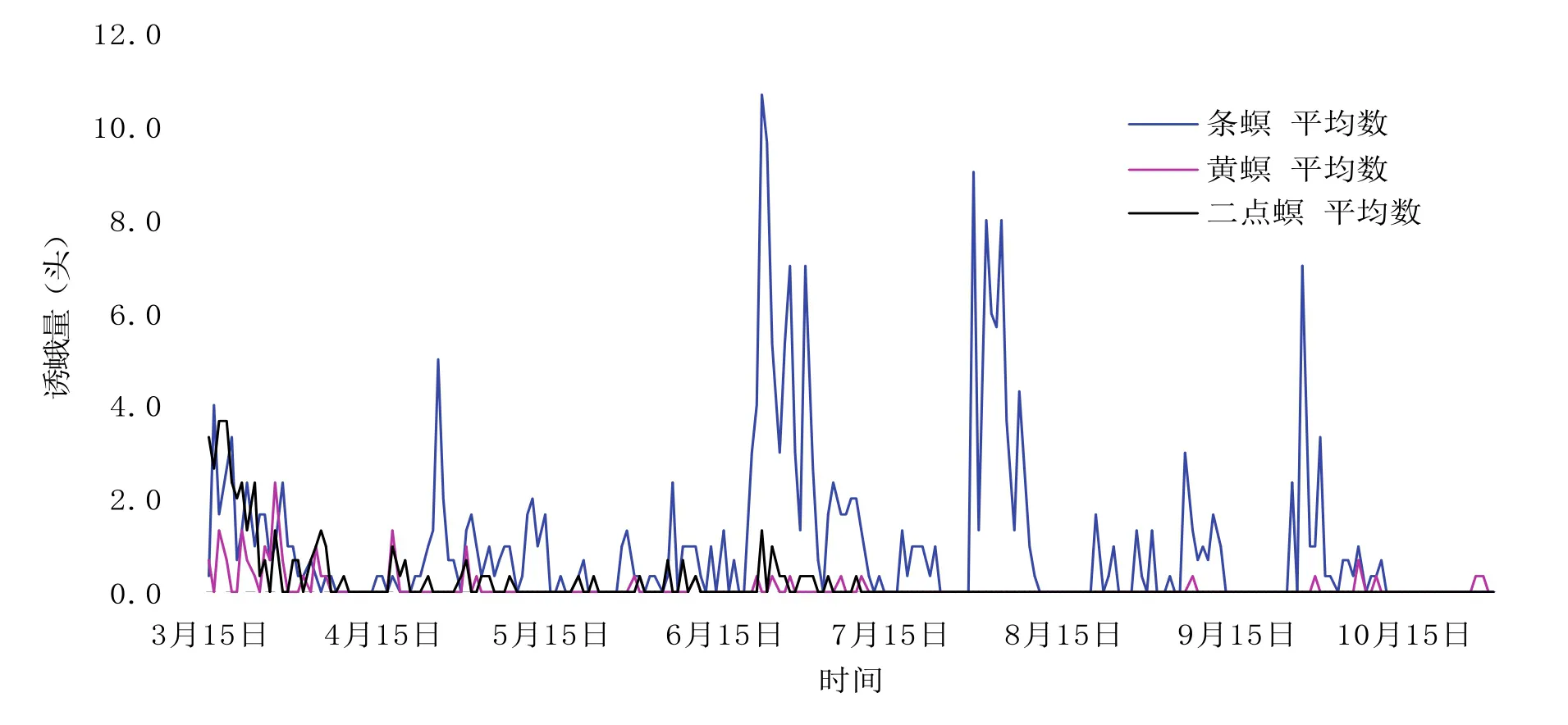

2013年3月至11月,在广东省广前糖业发展有限公司蔗区布设甘蔗螟虫性诱剂诱捕点。以诱捕结果单盆的平均诱捕量为单位绘制成条螟发生动态图(见图1)。由图1可知,条螟的发生量明显高于黄螟和二点螟,说明条螟是广前蔗区的主要甘蔗害虫。6月下旬和8月上旬甘蔗条螟出现2个明显的高峰期,与当年的第3、4代虫发生加重相吻合。二点螟和黄螟常年伴有发生,尤其在春季苗期造成枯心。

图1 2013年广前公司甘蔗螟虫测报情况

2.2 防治效果

表1为第1次迷向防治后跟踪调查结果。结果显示:以枯心苗评价的相对防治效果达到44.4%,以花叶率评价的相对防治效果达到68.4%,说明第1次迷向防治措施对第2代条螟的交配起到了明显的干扰作用,虫口明显减少。

表1 广前公司甘蔗条螟系统控制示范区第1次迷向枯心结果调查

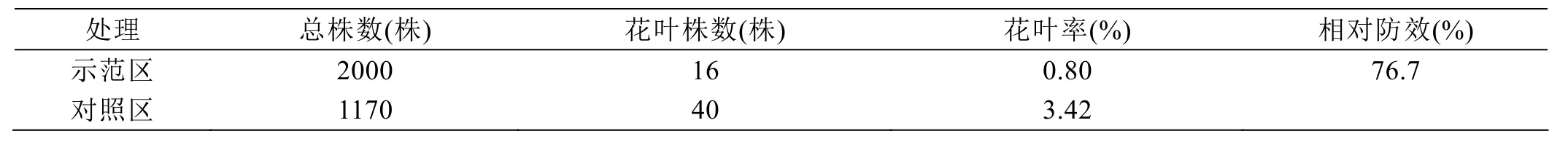

表2为第2次迷向防治跟踪调查结果。结果显示:以花叶率评价的相对防治效果达到76.7%,说明经过2次迷向防治措施后,第2、3代条螟得到了有效的控制,达到了预期防治效果。

由表3可知:以螟害节评价的相对防效为73.64%,经t测验,对螟害节受害率进行分析,Pr>|t|=0.0031<0.05,差异极显著;以螟害株评价的相对防效为60.84%,经t测验,对螟害节受害率进

行分析,Pr>|t|=0.0155<0.05,差异显著;以枯梢株评价的相对防效为44.20%,经t测验,对枯梢株受害率进行分析,Pr>|t|=0.0434<0.05,差异显著。说明性信息素迷向与诱杀技术相结合的防治措施达到了明显的防治效果。

表2 广前公司甘蔗条螟系统控制示范区第2次迷向结果调查

表3 广前公司以性信息素迷向与诱杀技术相结合的甘蔗条螟系统控制示范区防效调查

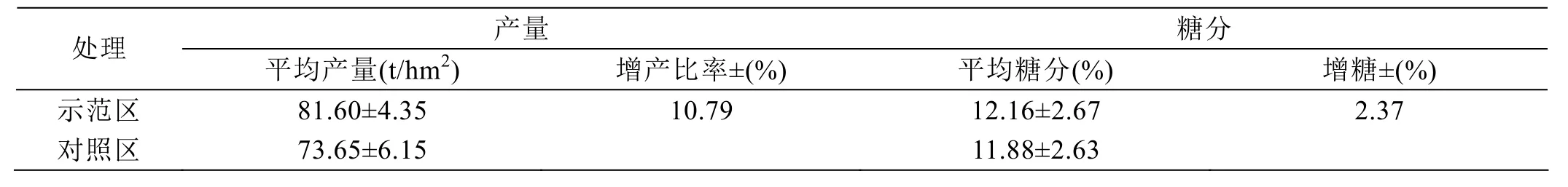

技术示范区甘蔗产量和蔗糖分测试结果计算汇总如表4。由表4可知,平均蔗茎产量81.6 t/hm2,比对照增产7.95 t/hm2,增幅达10.79%。平均蔗糖分12.16%,比对照增加2.37%(绝对值)。由于减少了螟虫的为害,特别是枯梢株明显减少,改善了甘蔗品质,从而增加了产量和提高蔗糖分。

表4 广前公司以性信息素迷向与诱杀技术相结合的甘蔗条螟系统控制示范区测产结果

3 讨论

近年来,甘蔗条螟在我国多个蔗区发生为害并造成严重经济损失,沉重打击了蔗农种蔗的积极性和影响制糖企业的效益,妨碍了我国蔗糖产业的健康发展。利用昆虫性信息素对有害昆虫进行管理,是保护环境、有效控制害虫的可行途径之一。甘蔗条螟性信息素的应用具有灵敏度较高、诱蛾量大、专一性强、应用简单、方便等特点[1-2],利用条螟性信息素干扰与诱杀技术对甘蔗螟虫进行协同控制,防治效果优于单项防虫技术,并取得理想的综合防治效果,特别是有助于解决甘蔗生长中后期螟虫难防的关键技术问题。该技术的实施,可减少化学农药使用量,有利于消减化学农药对自然生态的压力,降低原料甘蔗生产成本,减少对自然天敌的伤害和对环境的污染,构建有利于害虫控制和天敌保护利用的良性循环农田生态体系[3-4]。该技术适合条螟发生区域,也可作为其他螟虫防控的参考。我国蔗区面积大,螟虫为害面广,生态防控技术需求迫切,因此,该项技术有很好的开发潜力和应用前景。

[1] 李奇伟,陈子云,梁洪. 现代甘蔗改良技术[M]. 广州:华南理工大学出版社,2000.

[2] 安玉兴,管楚雄. 甘蔗病虫及防治图谱[M]. 广州:暨南大学出版社,2009.

[3] 林明江,欧伟兴. 粤西蔗区甘蔗条螟成虫近年发生动态[J]. 广东农业科学,2007(7):69-70.

[4] 管楚雄. 我国蔗螟性诱剂研究及其应用前景[J]. 甘蔗糖业,2001(6):8-12.

(本篇责任编校:李金玉)

Sustained Control on Chilo infuscatellus in Western Guangdong of China Using Synthetic Pheromone

CHEN Li-jun1, YU Long2, LIN Ming-jiang1, CHEN Mei-zhu2, GUAN Chu-xiong1, AN Yu-xing1

(1Guangzhou Sugarcane Industry Research Institute/Guangdong Key Lab of Sugarcane Improvement & Biorefinery, Guangzhou 510316;2Guangqian Sugar Development Co., Ltd., Zhanjiang, Guangdong 524352)

This study performed a trial on the control of sugarcane stalk borer, Chilo infuscatellus, with integrated techniques including population forecasts, communication disruption and mass trapping lures with sex attractants. The trial was conducted in Guangqian Sugar Development Co., Ltd. of Guangdong Province from 2012 to 2013. The results showed that the integrated control management obtained an average cane yield of 81.6 t/hm2which was 10.97% more than that of the check, and that the sugar content in cane was 12.16% which was 2.37% (absolute value) higher than that of the check. It is indicated that the integrated management control with sex attractants for forecasts, communication disruption and mass trapping is much more effective than ordinary control measures.

S566.1

A

1005-9695(2015)04-0024-01

2015-06-26;

2015-07-27

广东省科技计划项目(2013B020503052);公益性行业(农业)科研专项(201303017);农业部国家现代农业产业技术体系专项资金(CARS-20-2-1)

陈立君(1978-),男,农艺师;E-mail:gks_chen@163.com

*通讯作者:安玉兴(1970-),男,研究员;E-mail:yanxing888@126.com

陈立君,余龙,林明江,等. 粤西蔗区生物性信息素对甘蔗条螟持续控制技术应用效果[J]. 甘蔗糖业,2015(4):24-24.