秦山核电320 MW机组实测棒位指示系统光点指示异常分析与改进

2015-12-11马一鸣

李 艺,张 瑞,马一鸣,任 洁

(中核核电运行管理有限公司, 浙江 嘉兴 314300)

1 反应堆棒位指示系统简介

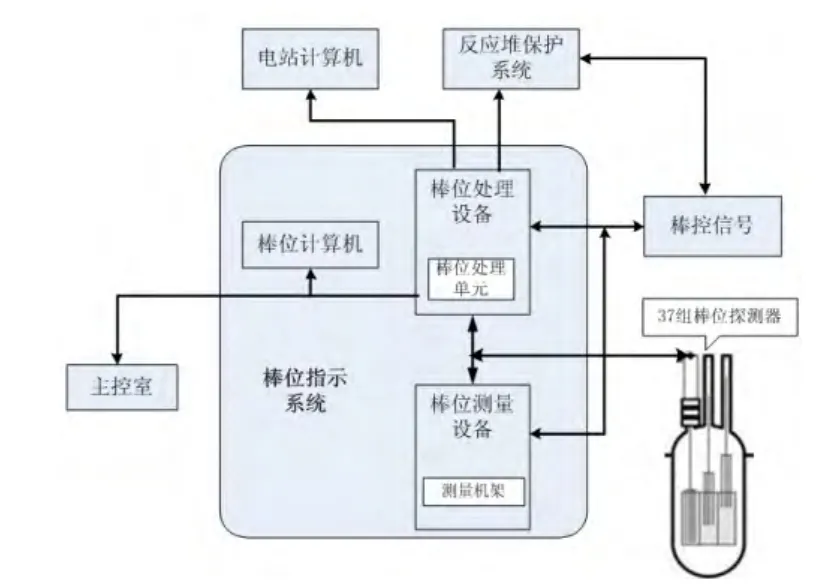

棒位指示系统信号不仅作为堆芯停闭余量极限保护信息,还参与棒位偏差与失步报警。其指示光点作为控制棒位置指示系统的显示界面,可呈现出控制棒实际位置。使主控室的操作人员能直接实时了解到控制棒实际位置。

由图1可以看出,控制棒位置指示系统分别由棒位探测器(共37组)、棒位测量柜(恒流源组件及电源)、棒位处理柜(格雷码整流器、光点显示器及电源等)、棒位计算机组成。

2 故障出现及分析

图1 控制棒位置指示系统框图Fig.1 Control rod position indicator diagram of the system

虽然反应堆棒位指示系统经过中核运行一厂第10次换料大修期间的改造,但在经过几个循环的运行后,实测棒位指示系统仍会出现一些问题缺陷,且以棒位光点乱跳、不同步、未点亮为主。影响正常的机组运行及大修主线计划。

2.1 原因分析

2.1.1 恒流源组件对光点显示的影响

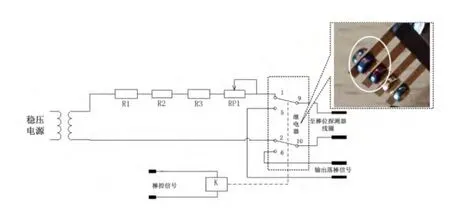

图2 恒流源组件原理图Fig. 2 Constant-current source component diagram

如图2所示为棒位测量中的恒流源组件原理图, 可计算出恒流源电路设计的输出电流可在625~730 mA进行调节。现37组恒流源的输出电流均设置为700 mA。

在棒位系统维护中对恒流源组件进行参数检查时发现37组继电器中的(6,10)、(5,9)触点有部分接触电阻偏大,最大可达2 Ω(正常时约1 Ω)。如图2所示,该继电器的另一对触点(1,9)、(2,10)则是供给棒位探测器初级线圈电源的重要组成部分。

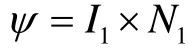

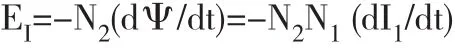

设棒位探测器初级线圈匝数N1,初级电流I1,次级匝数N2,次级感应电流I2,则IO=I1。可计算初级磁通势为:

棒位探测器次级线圈感应电动势为:

若该副触点的接触电阻异常(一般阻值会变大,初级电流I1变小),就直接影响恒流源的输出即影响了棒位探测器次级线圈感应电动势,棒位测量信号会趋于减弱,抗干扰能力减弱,极易造成实测棒位光点指示异常。

根据已有的电气理论,可知影响继电器接触电阻有诸多因素,如:触点表面材料的电阻率、触点面积、光洁度及触点电流等。而在棒位测量柜中的恒流源组件所提供的恰恰是一个大电流(AC 700 mA),当继电器触点间通过较大电流时,由于接触电阻的存在,必然产生一定的能量损耗,并在触点间产生热量。当触点间电阻过大时,在电路中不仅产生额外的电势降,同时会产生较大的热量,加速触点导电性能的劣化,并使接触电阻进一步增大,形成恶性循环,严重会使继电器触点失效。图2中图片为更换下来的恒流源组件继电器,图中所圈部分可以看出其触点有明显的氧化(颜色发黑变暗),并伴随有轻微形变。

因此,恒流源组件内所使用的大电流而产生的热量过大,造成机箱温度长时间高温会对电路及其元器件造成不可逆的影响,是危害棒位指示系统异常的潜在隐患。

2.1.2 格雷码整形器的分析

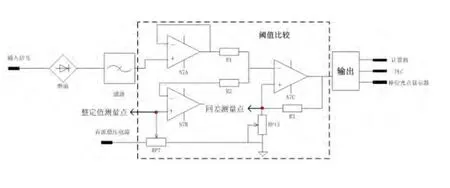

格雷码整形器的原理如图3所示。它有37组相同组件一一与棒位探测器相对应。每组整形器中又有6组通道,分别对应棒位探测器中次级线圈所输出的6种电平信号(A~F);该图为单组整形器中的一个通道示意图,其余5组通道与其电路结构完全一致。可将图3中的电路切分为几块更利于进行分析,即:整流、滤波、阈值比较、显示输出。

图3 格雷码整形器单通道示意图Fig.3 Gray code dresser single channel

从棒位探测器所反馈的棒位信号,即其次级线圈输出信号送至格雷码整形器的输入端经过由二极管2CZ83、运放LM741组成的整流电路;以及由电阻、电容组成的三级滤波电路后,将原有交直流混杂信号变成了较为平滑、稳定的直流信号。滤波后,还需经阈值比较进行处理。如图3中的阈值比较部分,它是由3个LM224与若干电阻组成的迟滞比较器。

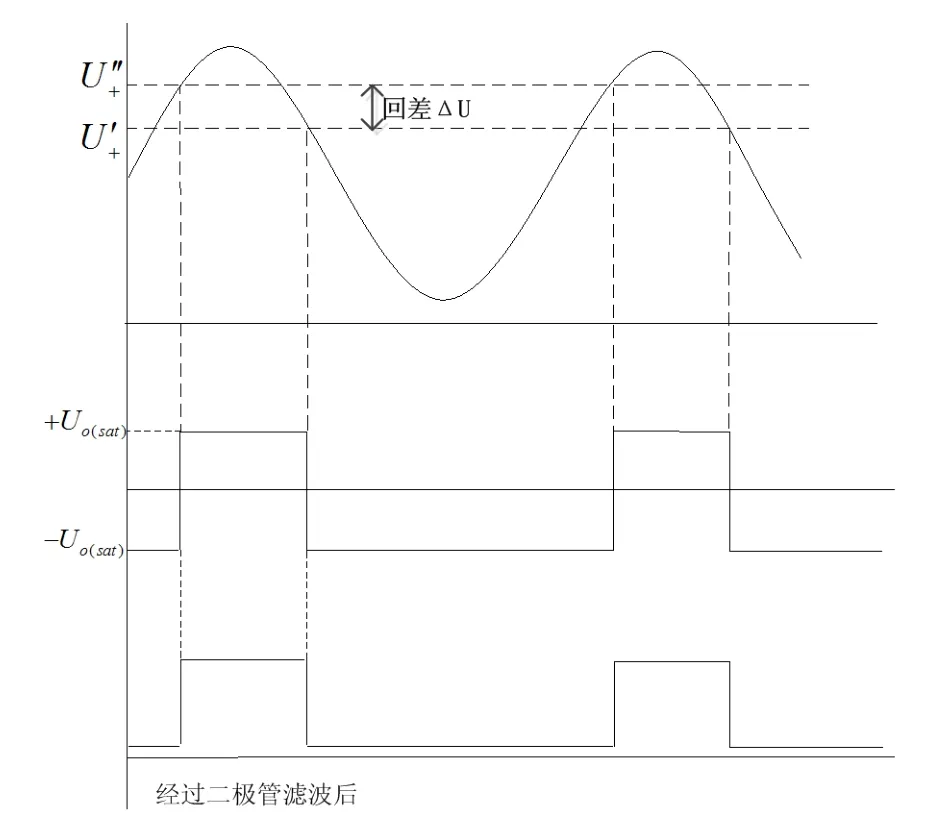

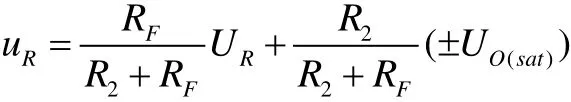

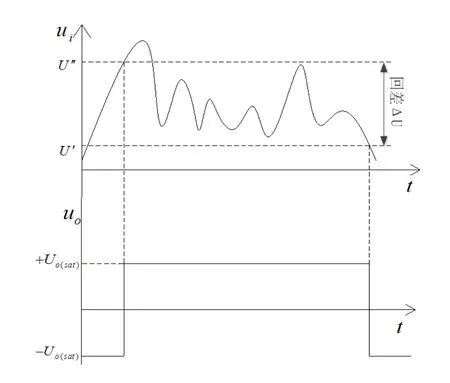

该比较器的特性为:当输入电压高于参考电压时,输出高电平;当输入电压低于参考电压时,输出低电平。即当ui>UR时,uo=+Uo(sat);当ui<UR时,uo=-Uo(sat)。UR为参考电压,+Uo(sat)、-Uo(sat)为运放工作在饱和区时的输出电压。

图4 格雷码整形器输出波形示意图Fig. 4 Gray code shaper output waveform diagram

由阈值比较等效电路可知:

图5 电路回差的抗干扰作用Fig. 5 Circuit back to the poor anti-interference function

其中uR为门限电压。

从其电压传输特性可以看出,改变参考电压UR,可使传输特性沿横轴移动。其中为下门限电压,为上门限电压。那么就可以计算定义回差:

即上下门限电压之差。

由此可以得出,调节RF或R2可以改变回差电压的大小 ;改变UR可以改变上、下门限电压,但不影回差电压ΔU。阈值比较电路正是利用了上述原理,当输入信号逐渐变大,超过上门限电压时,其对应输出高电平+Uo(sat);当输入信号逐渐变小时,低于下门限电压时,输出信号会发生跃变,输出低电平-Uo(sat)。对应于图3中,电位器RP7可改变参考电压UR,电位器RP13可改变回差大小。且根据系统运行经验,以及在实测棒位指示系统正常运行时,为使主控室操作员有足够的反应时间,棒位光点会在原有控制棒每走7步翻转的基础下,提前至每走约5步翻转。为满足此项要求,统一将电位器RP7所对应的参考电压UR(其允许变化范围为:0.5 V~6 V)定位在图3中滤波后输出信号幅值的约70%。

分析可知,该比较电路提高了其对信号变化的响应速度;确保输出电压的跃变不是发生在同一门限电压上,改善了输出波形在跃变时的陡度;同时回差提高了电路的抗干扰能力,越大,抗干扰能力越强,见图5。

如果37组格雷码整形器内有任意一组中的RP7或是RP13的阻值发生变化,在棒位光点上变现为“走棒时光点不同步”。同样如果当棒位探测器的次级线圈阻值偏大或是初级感应电动势偏低。就会造成输出信号偏小,经过格雷码整形器后,相较于正常情况下,就会使棒位光点“灭的早”或“光点无响应”,也会造成“走棒时光点不同步”。

3 异常指示问题确认及改进

根据上一节的分析,将导致实测棒位光点异常显示的原因实施相关改进措施,主要是对棒位探测器、恒流源参数、格雷码整形器进行了相应的调整与改进。

3.1 系统设备的改进

3.1.1 棒位探测器的解体检查

30万机组第10次换料大修期间对影响棒位探测器输出信号的两个要素:初、次级线圈电阻与线圈绝缘性作了优化。为了进一步验证该设备改造后的实际效果及可靠性,在第14次换料大修期间,对37组中状态最差的两组进行了更换,并对其中一组进行整体解体检查。现从噪声干扰方面进行论证:

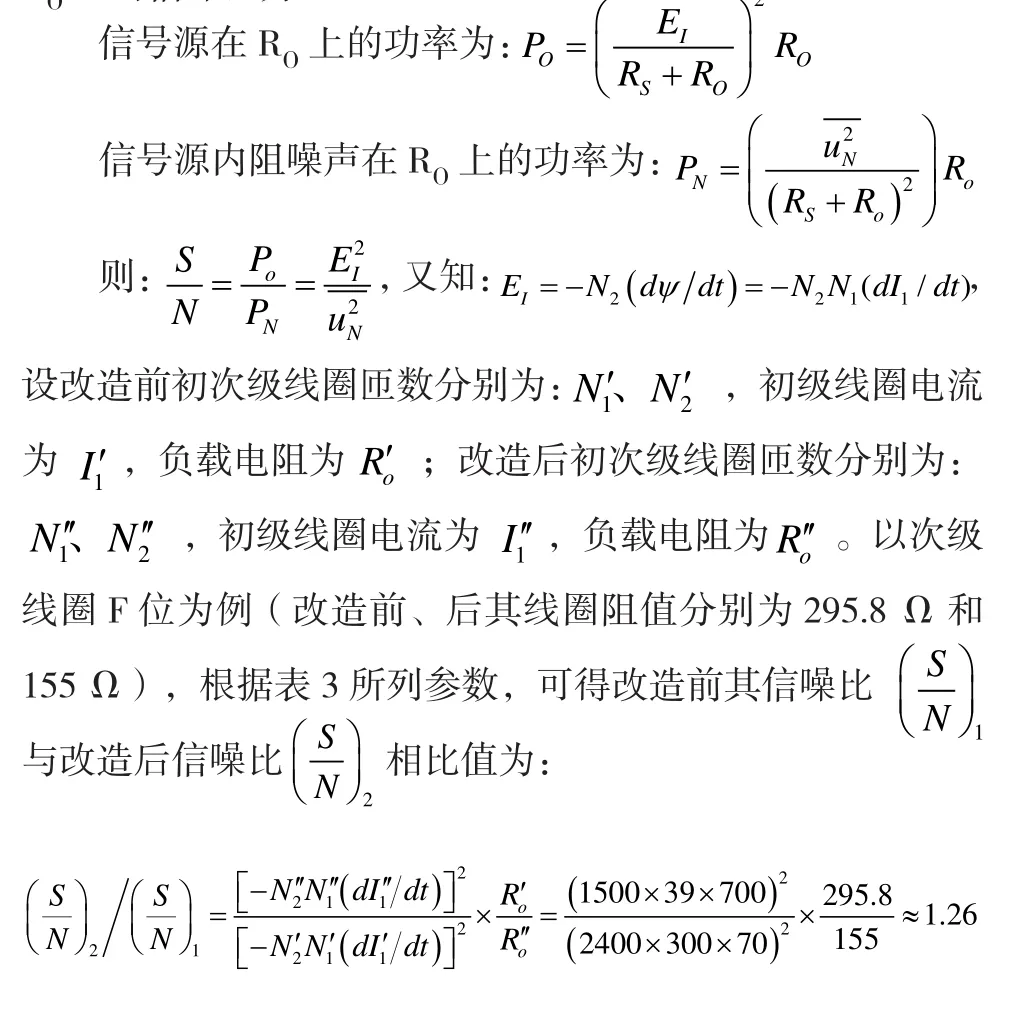

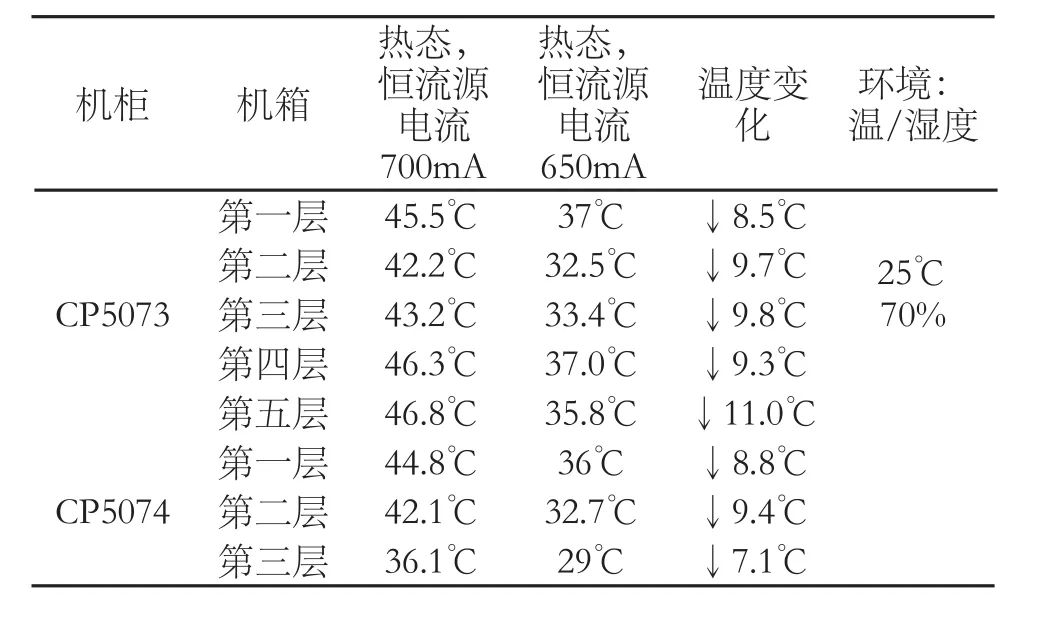

由上一节分析,可推算出改造前后信噪比的变化。根据棒位探测器的内部构造,可将其噪声干扰看成电阻热噪声干扰,那么可以得出:

设信号源内阻为RS,信号源电压为E1(有效值)即次级线圈感应电动势,负载RO即次级线圈电阻,在负载电阻R 上的信噪比为:

至此可知棒位探测器改造后的其输出信号信噪比是改造前的1.26倍,较大改善了之前棒位探测器输出信号品质差,绝缘性不高的缺点,改造后的棒位实测波形平滑度较改造前有明显好转,如图6所示。

表1 棒位探测器内部参数改造前后对比Table 1 Rod position detector parameter comparison before and after the modification

图6 棒位探测器改造后的输出波形Fig. 6 A detector after transforming the output waveform

表2 棒位探测器解体检查的参数Table 2 Rod detector disintegration check parameters

表2中所反映的是解体检查的参数测量结果,与正常状态下的内部参数相比较,无异常状况,排除棒位探测器引发棒位异常指示的可能。

3.1.2 恒流源组件参数的调整

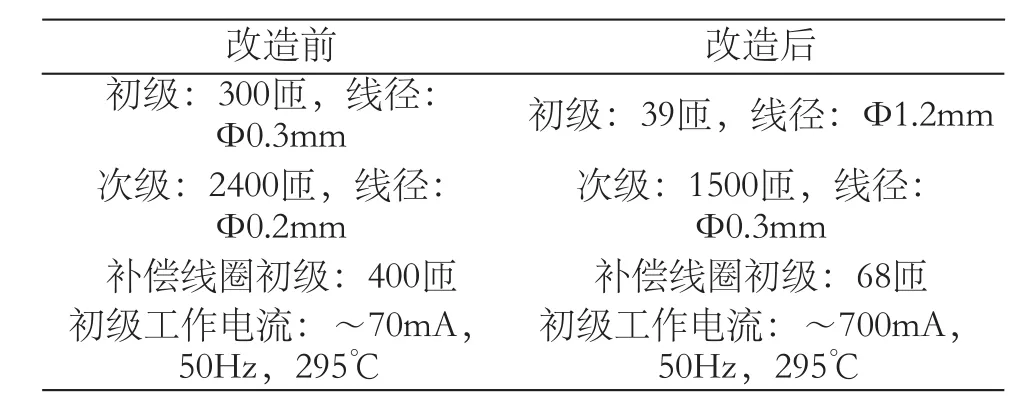

依据上一节的分析,着手将棒位测量柜中的温度降低至可接受范围内,同时考虑缓解继电器触点电阻升高的状况,以及降低机柜内电子元件发生性能大幅降低或损坏的概率。通过分析,将恒流源电流相应减小,既能降低机柜温度又可改善继电器触点电阻升高的缺陷,是较为方便、可行的方案。现有恒流源组件中的电流调节范围为:AC625~730 mA,考虑到系统所能承受的噪声干扰程度,将原先AC 700 mA降至AC 650 mA,符合技术规格书中技术参数的要求。表3所反映的是利用红外热成像仪对机柜内各机箱表面的温度测量,在恒流源电流改变前后的效果对比情况。

表3 恒流源电流改变前后的温度变化Table 3 Constant-current source current temperature changes before and after the change

此外将之前维护过程中发现触点电阻偏大的继电器,进行整体更换。经过2个循环的运行,恒流源组件中的继电器都处于正常工作状态。

3.1.3 格雷码整形器的改进

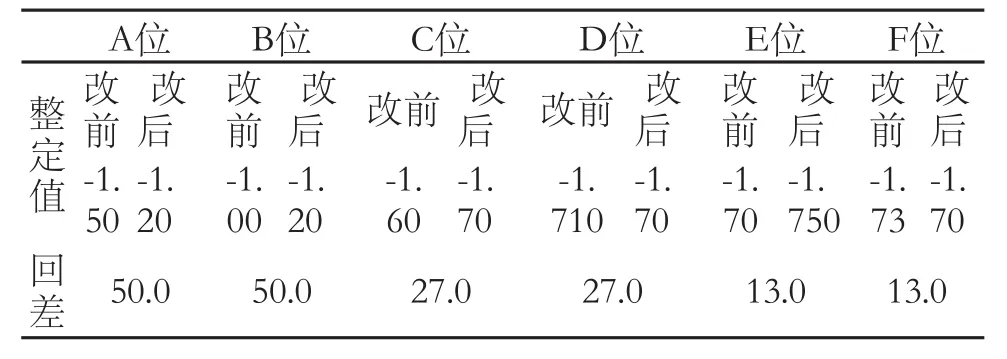

鉴于恒流源电流参数发生变化,将格雷码整形器中的整定值进行调整,回差不变,以满足系统要求,具体变化见表4。

表4 格雷码整形器整定值的调整Table 4 Gray code adjustment of dresser setting value(整定值:V;回差:mV)

同时由于在中核运行一厂第12次大修期间发现部分格雷码整形器中的整定值电位器有漂移现象,因此将原有棒位指示系统葛莱码整形器内整定值电位器共492个、回差电位器共246个进行更换。

3.2 卡件接触不良问题的解决

通过如上的一系列措施,使得反应堆实测棒位指示系统出现异常指示的频率大为降低,但并没有彻底根除。尤其是在对反应堆控制棒位置指示系统进行预防性维修之后,电厂机组起堆期间,该系统出现实测棒位光点指示异常现象,通过核查,测量格雷码整形器送至棒位光点显示器的输出电压时,发现出现问题的对应卡件输出电压偏小,且电压不稳定。将相关格雷码整形器卡件重新插入机架,并进行紧固措施,光点异常现象消失。

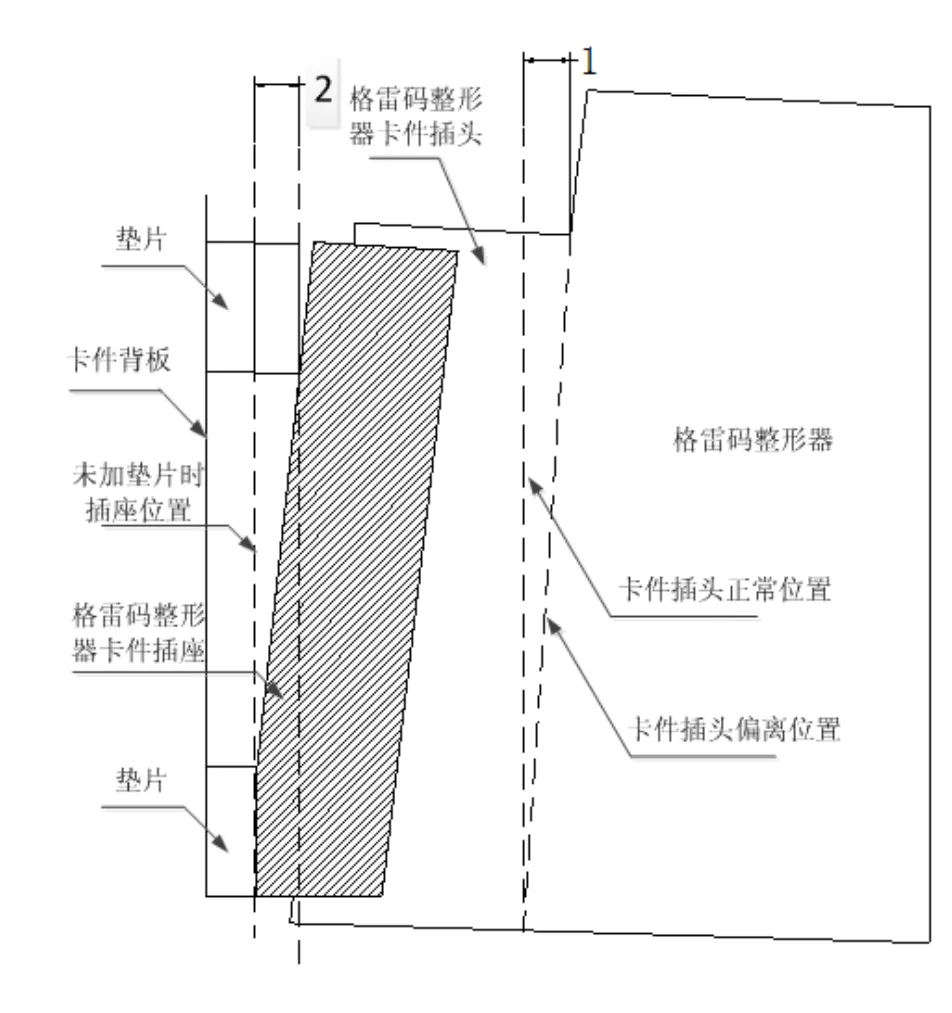

在对棒位格雷码卡件进行检查时,发现部分整形器插头与插座没有处于正常位置,当格莱码整形器的插头进入插座后,插头向下倾斜约2 mm,这直接影响了插头与对应插座的有效接触。见图7所示。

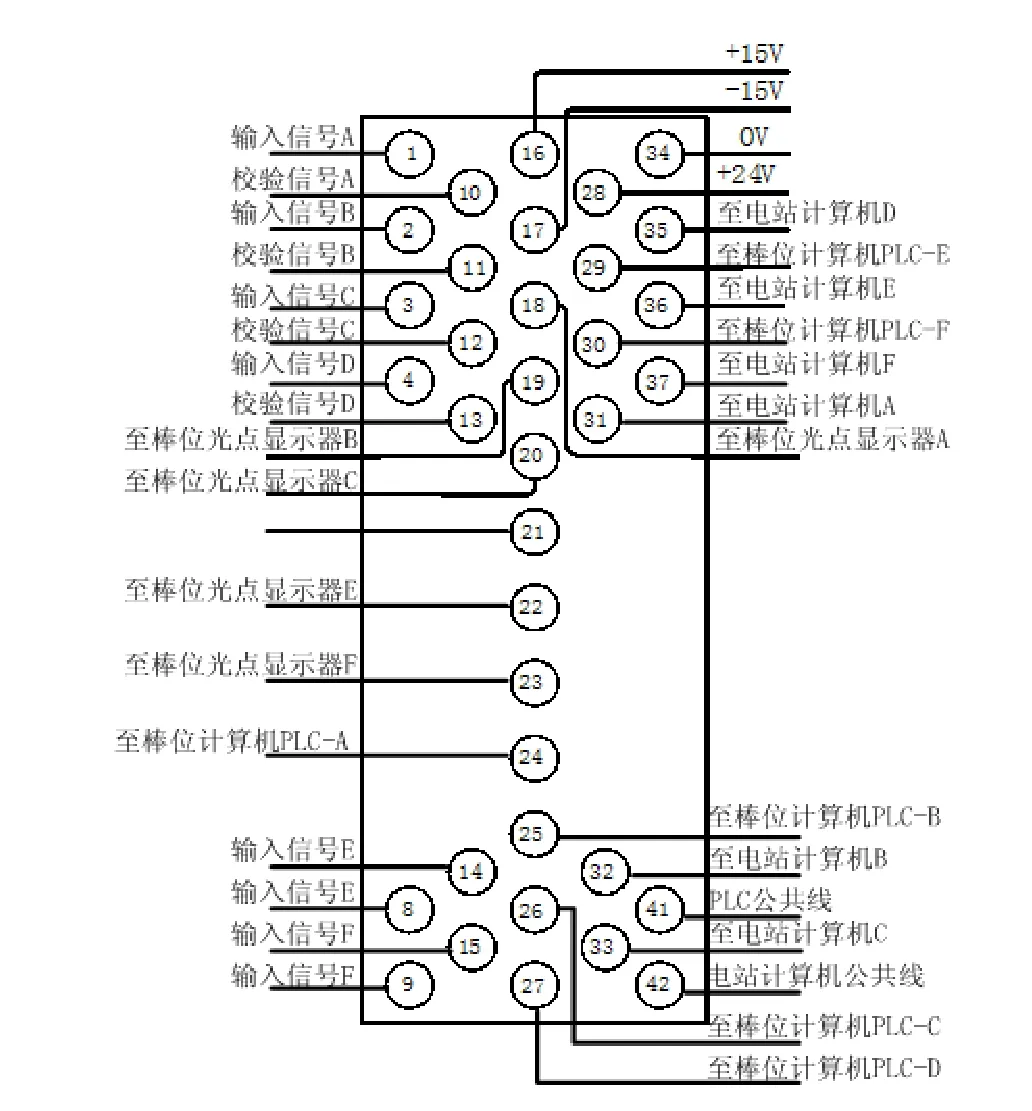

从格雷码整形器插头线路分布图(见图8)可以看出,在上述情况下,对于格雷码整形器重要的卡件电源(±15V,24 V)很容易发生异常,直接影响整形器送至棒位光电显示器的输出电压。同时也会影响整形器的部分输入端信号(如图8中的1#~4#插针)。

这种影响格雷码整形器有效接触的接触不良现象,很容易对检修人员带来较大的迷惑性,为了消除这种异常状况,综合之前的分析及现场的实际状况,将原有固定在卡件插座处的上部垫片的厚度由1 mm变为3 mm,以此抵消整形器插头进入插座向下倾斜带来的影响(见图7)。

通过上述改进措施,格雷码整形器的输出电压恢复正常。以秦一厂320 MW机组中核运行一厂第14、15次大修起堆至并网期间的冷、热态试验以及之后功率运行、动棒试验的效果来看,反应堆实测棒位指示光点未出现异常。

图7 格雷码整形器插头与插座截面示意图Fig.7 Gray code dresser plug and socket section schematic diagram

图8 格雷码整形器插头线路分布图Fig. 8 Gray code dresser plug line map

4 结论

通过对反应堆实测棒位指示系统的光点指示异常故障的收集,在原有系统中的棒位探测器、恒流源组件、格雷码整形器的原理分析的基础上,对相关的设备进行有效地改进与完善,从实际效果上看,使得反应堆实测棒位指示系统在秦一厂320 MW机组中核运行一厂第14、15次大修中的冷、热态试验及机组并网的配合工作,和之后的功率运行及动棒试验期间未出现异常指示现象,节省了因异常指示所耗费的检修时间,其所体现出的经济价值相当明显。值得一提的是,从此次实测棒位指示系统的改进过程中,所反应出由于有相应的维修规程,单一设备或组件的维护可靠或出现问题的概率极小的。但是对类似于格雷码整形器这样,在停堆检修期间反复插拔而使设备变形,进而出现卡件接触不良现象,是需要在今后的检修过程中值得关注的。

[1]杨素行.模拟电子技术基础:第二版[M].北京:高等教育出版社,1999.

[2]吴锡龙.电路分析导论[M].北京:高等教育出版社,1987.

[3]方承远.工厂电气控制技术:第二版[M].北京:机械工业出版社,2000.

[4]康华光.邹寿彬.电子技术基础(数字部分):第四版[M].北京:高等教育出版社,2004.

[5]郁汉琪,盛党红,邓东华,等.电气控制与可编程序控制器应用技术:第一版[M].南京:东南大学出版社,2003.

[6]邱关源.电路: 第四版[M].北京:高等教育出版社,1999.

[7]高吉祥,黄智伟,陈和,等.高频电子线路:第一版[M].北京:电子工业出版社,2003.