软件工程专业本科生胜任能力模型研究

2015-12-10杨奎武刘洪波李长胜

杨奎武 刘洪波 李长胜

摘要:根据胜任能力模型,研究构建了软件工程专业本科生2×3能力模型,并以此为指导给出了综合实践教学、项目驱动教学、激励鼓励教学、社会实践教学等方法在模型实施过程中的具体运用,最后指出了基于2×3能力模型的具体实施注意事项。

关键词:能力模型;软件工程;教学方法

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2015)14-0202-02

一、胜任能力与胜任能力模型

胜任能力(Competency)是由美国麦克里兰博士于上世纪70年代在《美国心理学家》杂志上发表的文章“Testing for Competency Rather Than Intelligence”中首次提出的。是指在特定的工作岗位、组织环境和文化氛围中有卓越成就者与表现平平者区分开来的个人潜在特征[1],它是一些可以被计量的、能够显著区分优秀绩效和一般绩效的个体特征,比如动机、态度、形象、专业知识和技能等。这些特征的集合就是胜任能力模型,它是某种特定工作岗位或职业中出色完成任务的表现优异者所需要的胜任能力要素的总和,反映了个体成功所需的素质。

胜任能力与特定的岗位、职责有着密切的关系,岗位、职责的不同决定了所需具备的胜任能力的不同或能力高低的要求不同。开展胜任能力模型研究,不但有助于用人单位对员工进行客观公正的评价,实现对人才的针对性培养,同时,对于高校而言,也可以明确人才需求,从而进一步推动教育教学改革,提升人才培养质量。

二、软件工程专业本科生的胜任能力模型构建

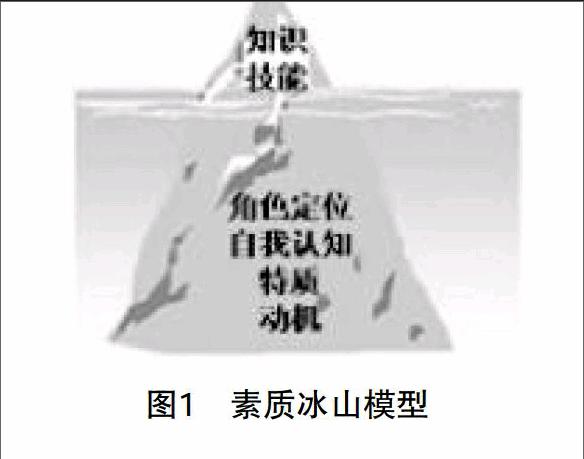

1.胜任能力特征及分类。一般而言,胜任能力的特征主要包括知识、技能、社会角色、自我认知、动机和特质六个方面。其中知识和技能容易被观察到也容易培养,属于显性特征;社会角色、自我认知、动机和特质难于观察发现也难于培养,属于隐形特征。基于此,1993年美国学者斯潘塞提出了一个著名的素质冰山模型(如图1所示),将人员个体素质的不同表现划分为表面的“冰山以上部分”和深藏的“冰山以下部分”。其中冰山下的隐性特征不太容易通过外界的影响而得到改变,却对人员的行为与表现起关键性的作用,因此对于这些隐性特征的塑造更有意义。

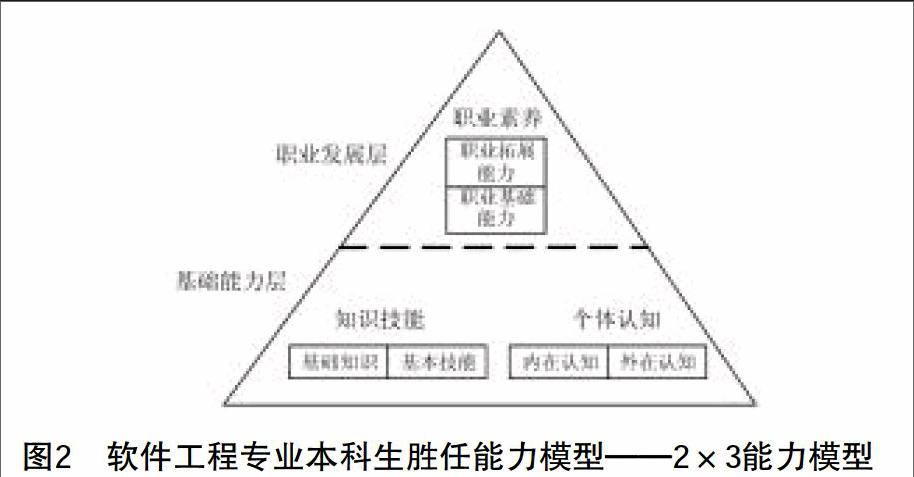

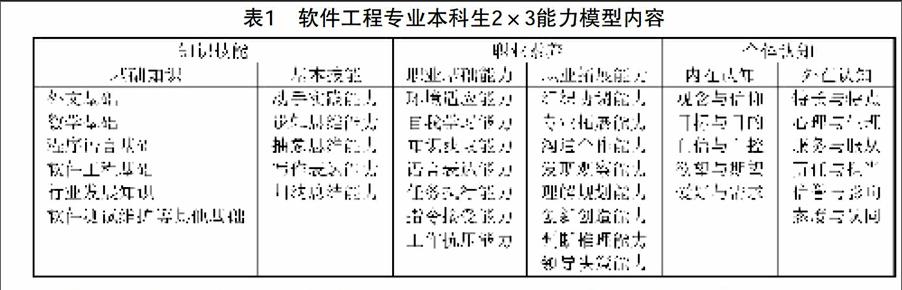

2.软件工程专业本科生胜任能力模型——2×3能力模型。参考冰山模型,近年来也有学者提出了很多能力模型[2,3],本文面向高等院校软件工程专业本科生培养,以未来职业发展为导向,从职业素养、知识技能、个人认知三个方面研究设计了软件工程专业本科学生的2×3能力模型(如图2所示)。在该模型中,我们将能力归结为两个层次、三个方面、六个内容。其中2×3中的2即为两个层次:基础能力层和职业发展层,基础能力层代表未来职业发展必备知识和个体基础,职业发展层是未来岗位任职和职业进步应具备的发展基础。2×3中的3即为能力模型的三个方面,即职业素养、知识技能和个体认知;我们又将这三个方面划分为六个内容:职业基础能力、职业拓展能力、基础知识、基本技能、内在认知和外在认知,表1给出了2×3能力模型中各个内容所应具备能力的详细描述。

三、基于2×3能力模型的软件工程专业教学方法

基于2×3能力模型,面向单位用人需求,结合多年教学经验和总结,我校在软件工程专业本科生能力培养方面主要有以下几种教育方法:

1.综合实验教学方法。为促进学生能力的全面发展、提高学生综合素质,在专业课教学过程中,我们基本抛弃了针对某一知识点的专项实验内容,转而在课程某一时段开展综合性实验。这是一种探究式实验操作,让学生在具体大题目下开展问题分析、资料查找、方案设计、动手实践。从而在实验环境中发现问题、提出问题、解决问题,从而培养学生创新精神和动手能力。例如在《C++面向对象程序设计》课程中,在课程之初就将可选的多个实验题目下发给学生,学生从中选取自己感兴趣的题目并在整个课程中完成实验,最后提交实验相关代码或软件并计入期末成绩。这种综合实验能有效激发学生的积极性,促进学生对基础知识和基本技能的掌握。

2.项目驱动教学方法。在本科生培养的三、四年级阶段,学校开展项目驱动教学,一般是一个月左右。教师根据不同学生的情况和个人特点对其分组,每组人员选择教师指定的题目或自选创新性题目。学生要提交项目具体实施方案、实施计划、任务分工以及最后的作品等材料,教师对学生项目实施全程跟踪和方向性指导,最后根据成果和组织过程给予评分,并计入学分。项目驱动教学方法能够有效促进学员的交流、合作,培养团队合作能力。

3.激励鼓励教学方法。在学生培养或者课程的上课过程当中,教师经常请来相关专业的高年级研究生、知名从业者开展专题讲座,在职业规划、特长培养、未来发展、行业现状等领域的问题进行沟通和交流,提前为学生讲解社会、生活、职业、专业中所遇到问题和解决方法,对学生的学习和能力培养进行激励鼓励,传递正能量。激励鼓励教学方法能够在潜移默化中不知不觉地增强学生学习的内在动力,对于树立正确的价值观、促进学生心理健康成长帮助很大,同时有助于学生合理地剖析自我,提升责任意识、集体意识和创业、创新的主动性。

4.社会实践教学方法。在毕业设计阶段,学校积极鼓励学生到专业对口的用人单位进行实践学校,并主动为学生联系铺路,为学员编配校外的业务指导教师和校内的专业指导教师,分别对学生的业务及专业进行指导。学生在毕业设计期间参与到用人单位的具体工作业务当中。通过走向用人单位这种社会实践教学方法,学生能够提前了解用人单位的组织架构、业务流程、研究方向、市场定位等行业信息,提早适应社会,提升职业能力。同时学生能够在业务指导教师和专业指导教师的帮助下,迅速将所学的理论知识转化为实践能力,填补理论与实践的鸿沟,帮助学员完成从校园到社会的平滑过渡。社会实践教学方法深受学员和用人单位的欢迎。

四、2×3能力模型教学方法实施过程中需要注意的问题

1.加强软件工程专业师资队伍建设。教师是教育事业的基础和主力,加强对教师理论水平和实践能力提高的训练,有计划有步骤地鼓励教师到用人单位学习调研、参与实践,对于提升软件工程专业人才培养质量有着重要的作用。要鼓励教师到业务单位代职学习,也鼓励教师取得相关专业资格证书,同时也要积极聘请业务单位人员到学校参与教学指导、承担教学任务,提升师资力量。

2.建立与实践要求相适应的实践实习环境。实验实践教学是进行软件工程师培养的重要环节。要为学生创造身临其境的实验环境,尽量安排学生完成具有实际意义和具体业务需求的实验任务,积极安排学生到业务单位进行参观和实践,发现理论知识与业务实践之间的差异,弥补课堂教学的不足。

五、总结

在胜任能力模型的基础上,本文针对软件工程专业本科学员提出了2×3能力模型,并给出了面向模型的具体教学实施方法及需要注意的问题,希望对提升软件工程专业人才培养质量起到一定的有益作用。

参考文献:

[1]韩东,孟祥革.基于胜任能力模型的会计专业教学方法研究[J].商业经济,2013,(6):122-124.

[2]韦迎春,余平,文俊浩.高素质软件工程人才培养模式[J].计算机教育,2011,(8):12-17.

[3]陈娟,田凌云,马跃如.高校教师能力模型构建研究[J].高等财经教育研究,2012,(3):80-85.endprint