陆澹安的“情理真实”小说批评观考析

2015-12-10房莹

房 莹

(上海海关学院 研究所,上海 201204)

陆澹安的“情理真实”小说批评观考析

房 莹

(上海海关学院 研究所,上海 201204)

陆澹安是20世纪二三十年代市民通俗文学家、侦探小说家、书场弹词创作者和改编者。他秉持“情理真实”的小说批评观,强调小说创作要符合现实生活的“人情物理”;小说人物塑造要做到“情理真实”;小说时空安排要遵守现实生活的“时空逻辑”。陆澹安的“情理真实”小说批评观在其本人的小说创作中也有所体现。“情理真实”小说观是对明清小说写实理论的继承和发展。

陆澹安;“情理真实”;“人情物理”;小说批评观;小说创作

陆澹安(1894—1980),原名陆衍文,字剑寒,20世纪二三十年代市民通俗文学家、侦探小说家、书场弹词创作者、改编者。陆澹安的一生和小说有不解之缘,其创作的侦探小说“李飞探案”系列深受读者欢迎,章回小说《落花流水》备受老友陆士谔推崇;1932年,他将张恨水《啼笑因缘》小说改编为弹词,由弹词艺人在书场和无线电台演出,风靡一时。建国以后,陆澹安由文学创作转为著述,著有《水浒研究》《小说词语汇释》《戏曲词语汇释》等。

早在1924年,陆澹安就在《金刚钻报》上以随笔的形式发表了一系列小说批评的文字,取名为《说部卮言》,包括《〈水浒传〉研究》、《〈三国演义〉研究》、《〈儒林外史〉研究》和《〈红楼梦〉研究》四部分内容①2009年4月,“陆澹安文存”系列之《说部卮言》由上海锦绣文章出版社出版,此书分为《〈水浒传〉研究》《〈三国演义〉研究》《〈红楼梦〉研究》《〈儒林外史〉研究》四篇内容。其中,《〈三国演义〉研究》《〈红楼梦〉研究》《〈儒林外史〉研究》是在20世纪20年代陆澹安《金刚钻报》“说部卮言”专栏的基础上,结合陆氏手稿,进行校对、增补而完成,体例略有调整;《〈水浒传〉研究》的内容在1954年陆澹安以笔名“何心”出版的《水浒研究》基础上调整、增补而成,体例略有调整。。这一系列文章,有一个总的特点,即以小说的眼光来研究小说。正如他在《〈红楼梦〉研究》中所说:“我们假如要研究《红楼梦》,第一要知道《红楼梦》无论作得如何佳妙,毕竟是一部小说,并不是讲究学术的书,也不是考证史事的书。倘然以研究学术的眼光来研究《红楼梦》,以考据史事的功夫来考据《红楼梦》,那真是隔靴搔痒,自己钻到牛角尖里去了。所以我的意思,我们研究《红楼梦》,不必把眼光放得太高了,只要就书论书,把研究小说的眼光,来将它研究一下。”[1]326

“以小说的眼光来研究小说”充分肯定了小说作为独立文学样式的价值和审美意义,将“情理真实”作为小说批评的核心要义。

在具体的批评过程中,陆澹安选择了一个独特的视角进入—“捉名著的漏洞”,专找名著“不合情理”之处。“我向来有个脾气,是喜欢捉人家小说里的漏洞,如今不妨先把《红楼梦》这部书中疏漏脱节的地方,一桩桩的替它捉出来,这似乎比较的还有一点兴趣。”[1]326“我这一编《〈三国演义〉研究》,完全把各桩故事的来源,丢开不谈,只是就书论书,看作者运用故事和剪裁故事的手段如何,再看书中结构渲染描写衬托的功夫如何?是否有阙漏、矛盾及应当修改之处?这便是我和读者诸君研究这部书的宗旨。”[1]297

从陆澹安对古典小说名著“不合情理”之处的批评和阐发,我们对其“情理真实”的小说批评观有了清晰的认识,主要体现在:一是小说创作要符合现实生活的“人情物理”;二是小说人物塑造要做到“情理真实”;三是小说时空安排要遵守现实生活的“时空逻辑”。

一、小说创作要符合现实生活的“人情物理”

陆澹安认为,小说创作要符合现实生活的“情理”,只有建立在对现实生活人情物理深切体会和把握的基础上创作的作品,才能达到“情理真实”的艺术效果。

首先,推崇“耳所闻、目所见”基础上的小说创作。

陆澹安认为《儒林外史》叙事之所以达到很高的艺术水准,原因在于它是建立在作者“耳所闻、目所见”生活经历基础上的创作。作者在身经目睹的基础上进行艺术的虚构和加工,既根植于深厚的现实生活土壤,又融入了作者的情感体验,才能创作出符合现实生活人情物理的小说作品。

《儒林外史》所叙的事情,大概十之七八都是当时实事,作者耳所闻、目所见,振笔直书、无须藻饰,所以我们读了之后,便觉得事事都在情理之中。近人所作社会小说,十之七八都是向壁虚构,作者无论说得如何天花乱坠,读的人总觉得支离牵强、不着痛痒,这大概也是古今人不相及的一种原因。(《〈儒林外史〉研究》)[1]389

他充分认识到,小说作者对现实生活的亲身体验,有助于对现实生活的人情物理有深切的体会和洞察,小说所构造的世界才能“事事都在情理之中”。

其次,情理真实不等于生活实录。

陆澹安在强调作者的亲身体验有助于创作出符合生活情理的小说的同时,充分肯定了小说的虚构性,认为小说创作构建的艺术世界不是对现实生活的实录,反对读者将小说世界与真实生活等同起来。

因为作小说的人,多半是偶然兴至,凭空结撰,未必一定有所影射,而后来读小说的人,偏要强作解人,代为索隐,硬说某人是影射某人,某事是影射某事,横牵竖扯,说出许多的证据来,自以为别有心得,这真是出乎当时著书人意料之外。譬如拿《红楼梦》来说,究竟内中是否有所影射,宝玉是谁,黛玉是谁,惟有原著作人曹雪芹心里明白,我们要确实知道内中的隐情,非得向曹雪芹本人请教不可,但是曹雪芹死了几百年了,这已是不可能的事。所以我们在几百年后读《红楼梦》的人,对于书中影射何人、有何秘密,正不必瞎费了许多心思去猜度他。(《〈红楼梦〉研究》)[1]326

他认为,《红楼梦》中的小说人物形象尽管源于生活,但并不能和生活一一对应,而索隐式的小说批评偏离了小说研究的主旨,这样的研究,于小说本身上,可说是毫无关系。

再次,小说创作要遵循日常生活的“人情物理”。

《说部卮言》涉及大量对名著不符合现实生活常情、逻辑、习俗的批评。陆澹安认为,小说作品要给人强烈的真实感,必须遵循日常生活常情、逻辑和习俗,注意细节的真实。

本回范进中举之后,素不相识的张静斋,竟送他贺仪五十两、三进三间房子一宅。书中又说:“自此以后,果然有许多人来奉承他,有送田产的、有送店房的……不到两三个月,范进家奴仆丫鬟都有了,钱米是不消说得。”难道当时读书人中了个举人,大家便把他奉承到这种样子吗?虽然说明代风气也许如此,但是在两三个月中,范进靠着众人的馈赠,竟然一跃而为富家巨室,这似乎写得过火一点了。(《〈儒林外史〉研究》)[1]391

第二十八回叙诸葛佑选刻文章事,以二三百两银子的事情,贸贸然去托一个向不相识的季恬逸,似乎有些不合情理。(《〈儒林外史〉研究》)[1]399

陆澹安认为,小说的虚构要建立在遵循日常生活“人情物理”的基础上,只有符合日常生活的常识、常情和逻辑,才能达到小说的“情理真实”。对日常生活常识、逻辑和世态人情的忽视或随意夸张,会损害小说的情理真实,使小说缺乏真实感。

二、小说人物形象塑造要做到“情理真实”

陆澹安的“情理真实”观还体现在他对小说人物形象“不合情理”之处的批评上。他认为,小说人物形象塑造要做到“情理真实”,关键是在符合现实生活的“人情物理”基础上的虚构。

首先,小说人物形象塑造要符合现实生活的“人情物理”。

小说人物形象的塑造要符合现实生活的人情物理,过分夸张或离奇则违背了这一点,显得“不合情理”,缺乏真实感,难以引起读者的共鸣。

第四十四回孔明与周瑜议事时,特地把曹植的《铜雀台赋》改了两句,说曹操欲得江东二乔,借此激怒周瑜。依我说,这也是不合情理的。世上好色之人,无论如何坦白,决不会把他的心事讲给儿子听。另一方面说,即使曹植知道乃父的心事,也决不会老老实实做在文章里。(《〈三国演义〉研究》)[1]305

陆澹安指出,“世上好色之人,无论如何坦白,决不会把他的心事讲给儿子听。另一方面说,即使曹植知道乃父的心事,也决不会老老实实做在文章里”,陆澹安认为这样刻画曹操好色的特点,有过分夸大之嫌,有违现实生活真实父子之间的人情伦理关系,不符合现实生活的“人情物理”。

第三十八回刘备三访孔明,孔明与他谈天下大势,一段议论,直抄陈寿《三国志》原传。但是后文又道,“亮夜观天象,刘表不久人世……”。在作者之意,只是要写孔明能上知天文罢了。但是观星辰而知人生死,似乎写得太神奇了,当然为事理之所必无。《三国演义》写诸葛孔明,有好多地方,写得过分神奇(如后文祭东风及借寿之类),实是恶札。(《〈三国演义〉研究》)[1]304

陆澹安认为,《三国演义》写孔明有过分神奇之嫌,违背了人的常理,作者的本意是写孔明的智慧过人,却令读者觉得不可信,难以打动人。

其次,小说人物行为要符合人物性格内在的“情理”。

第五十回关公从华容道回城交令时,书中说道:“孔明正与玄德道贺,忽报云长至。孔明忙离坐席,执杯相迎曰:‘且喜将军立此盖世之功,除普天下之大害,合宜远接庆贺。’云长默然,孔明曰:‘将军莫非因吾等不曾远接,故尔不乐?’回顾左右曰:‘汝等缘何不先报?’云长曰:‘关某特来请死。’孔明曰:‘莫非曹操不曾投华容道上来?……既有军令状在此,不得不按军法。’遂叱武士推出斩之。”按,孔明既明知关公定要将曹操释放,何以交令之时又如此十分做作?且将关公一再揶揄,好像他二人素有嫌隙,所以存心与关公开玩笑的样子。如此写法,似乎与孔明的性格身份不合。又,刘备既经孔明说明,心中早已了然,何以也帮着孔明一同与关公玩笑?直至孔明要把关公推出斩首,方才假意起来说情。这种写法,与玄德的身份性格也有不合。所以这一段虽甚俏皮,实是恶札,毫不足取也。(《〈三国演义〉研究》)[1]306

在此,陆澹安认为孔明既然已经知道关公要将曹操释放,在交令之时,就不该如此做作。这样做,既没有心理动机来解释,也不符合孔明的社会地位和身份,同样,刘备的做法,也既不知道出于何种动机,也不符合其身份。他进一步认为,情节的设置要为人物的性格服务,否则,“虽甚俏皮”,实是恶札。

书中写张飞乃是一介武夫,十分粗鲁,当然不懂政事的了。既然如此,庞统在耒阳县不理政事,刘备何以派张飞前去究问?这一层似乎也说不通(此事固非《演义》所杜撰,但《演义》写张飞太粗,则此处便觉不合情理矣)。(《〈三国演义〉研究》)[1]308

张飞被刘备派往过问庞统不理政事之事,尽管有史书作依据,然而,因为不符合《三国演义》中作者塑造的张飞这一人物形象“粗莽”的特点,故而显得“不合情理”。

可见,陆澹安认为,小说人物的行动要有足够的心理动机,符合其一贯的性格逻辑,即符合小说人物性格内在的“情理”。这种小说人物性格的内在“情理”,尽管是虚构的,具有假定性,实际上跟现实生活中真实人物的“情理”有相通性,否则小说人物形象就不能打动人。如孔明对关公的揶揄以及张飞去过问政事,都不符合小说人物性格内在的“情理”,缺乏打动人的力量。

三、小说的时空安排要遵守现实生活的“时空逻辑”

我国古代小说与西方意识流小说不同,它的时序结构是线性的。意识流小说的时序结构是立体的,它在更大程度上打破了客观生活时序,“但是它的结构深层必然有一个可供重新组接、重新还原的逻辑顺序”[2]。意识流小说尚且如此,中国古代传统小说尽管也可以通过对时值的压缩和拉长、对时序的倒拨和切割(倒叙和插叙)来组织小说,但要符合客观生活的时序,符合事态时序。陆澹安认为,小说时序尽管可以对现实生活的时序进行处理,但必须遵循现实生活时序的逻辑,否则便不合情理。

第二十九回金东崖向郭书办道:“我因近来赔累的事,不成话说,所以决意返舍到家,小儿侥幸进了一个学,不想反惹一场是非,虽然真的假不得,却也丢了几两银子……”按,匡超人替金东崖的儿子做枪手,是第十九回的事。从十九回算到二十九回,其中相隔,至少有二十年了(由匡超人引出牛布衣,由牛布衣引出牛浦郎,由牛浦郎引出向鼎及鲍文卿父子,在向鼎初次认识鲍文卿以至后来在南京重遇,其中已隔十余年。所以第二十九回向鼎向鲍文卿说道:“文卿,自同你别后,不觉已是十余年,我如今老了,你的胡子却也白了许多。”后来由鲍廷玺引出季苇箫、季恬逸等人,然后才说到金东崖,可见其中至少有二十年了)。而书中说是近来的事,岂非梦话?(《〈儒林外史〉研究》)[1]399

空间的设置同样如此,应该符合客观现实,否则即不合情理。

本回(第二回)中贾雨村道:“去岁我到金陵,因欲游览六朝遗迹,那日进了石头城,从他老宅门前经过,街东是宁国府,街西是荣国府,二宅相连,竟将大半条街占了。”照他这样说,荣、宁二府明明是在南京城内了,但是以后书中叙述荣宁二府的地址,似乎决不是在南京城内,种种证据,不胜枚举,荣、宁二府究竟在何处,迷离惝怳,简直无法可以指出。这大概是作者有意如此,并不是错误,但是就作小说的规格论,似乎也是不合的。又宁国府在街东,荣国府在街西,两宅如何可以接连?这“二宅相连”一句话,也是奇谈。(《〈红楼梦〉研究》)[1]327

小说的空间与小说人物性格和行动紧密相连。陆澹安认为,在《红楼梦》中,作者虽“故将真事隐去”,假托“无朝代年纪可考”,关于荣、宁二府的设置,曹雪芹可以“有意为之”,不坐实在南京城内,然而,人物活动的特定生活空间安排必须符合现实空间的逻辑安排,否则即不合情理。因此,陆澹安认为,荣、宁二府的位置到底如何,到底是东西并列,还是二宅相连,应该落实下来。

四、陆澹安“情理真实”小说批评观在小说创作中的体现

陆澹安的小说创作以侦探小说《李飞探案》系列和长篇小说《落花流水》为代表。陆澹安的“情理真实”小说批评观在其小说创作中也有所体现。

首先,注重对侦探小说的本土化处理,重视符合中国现实生活的“人情物理”。

《说部卮言》中,陆澹安以侦探的眼光、严谨的分析将名著中疏漏脱节处、不合情理处一桩桩的捉出来。而在《李飞探案》系列侦探小说创作中,陆澹安致力于对侦探小说这一“舶来品”作本土化处理,注重符合中国现实生活的“人情物理”。他通常将案件发生的场所设置在他熟悉的家庭、学校内部环境中,充分展现了当时上海社会中金钱对传统价值观和人伦关系的冲击。以《李飞探案》系列之《狐祟》为例,小说写南浔人谭梅生在英租界北四川路中段开设的南货店,接连多日,人人纷传有狐仙作祟。人心惶惶之下,谭梅生只得预备将南货店搬迁。经李飞调查后发现,原来是隔壁烟纸店看重这块地段,谋取不得之后而有意捣的鬼。小说中“狐仙作祟”的传言符合当时市民的认知水平,在他们的生活阅历中,封建迷信思想有所残存;而为谋取地段蓄意弄鬼,也是当时上海城市化进程中不良金钱观和价值观的反映—在利益和金钱的冲击下,中国传统的“重义轻利”观荡然无存。可见,陆澹安的侦探小说创作根植于现实生活,在现实生活中寻找素材,注重对现实人情物理的体贴入微,进而在此基础上进行创作。

其次,刻画精彩的昆明社会风俗画卷,构筑情理真实的小说世界。

《落花流水》在陆澹安滇游真实经历的基础上进行创作,小说从滇越铁路上一列开往昆明的火车写起,将昆明官场、商界、梨园、市井等方方面面都包揽进来,展示了昆明社会各界的面貌及风土人情。在风土人情刻画、人物塑造、景物描写等方面,高度重视小说的“情理真实”。小说主人公柳子瑜在发现恋人滇戏名伶金凤仙和金玉如有染之后,依然难忘旧情。他千方百计地调查出,去金凤仙家大闹的营棍子是王交涉家打发去的,满心以为这种调查会赢得金凤仙的感激,在家等候金凤仙的来访。然而钟打过九下,也不见有人过来。小说这样写道:

他一层层的想了半晌,觉得这样没精打采的坐着,实在太无聊了,看书既然没有心绪,睡觉又嫌太早……出了大门,却见满街凉月,灿烂得如同银子一般。一盏盏恹恹欲绝的路灯,又红又黄,被那月光一衬,简直好像一点光辉都没有了。(第六回《作茧春蚕还寻旧梦 衔环黄雀莫报深恩》)①陆澹安创作的长篇小说《落花流水》连载于1932年8月21日至1933年6月3日之《金刚钻报》,共六回,是未完之作,最后一节标为271节。关于《落花流水》未完成之因,另撰文讨论。

月是云南的月,灯是昆明的灯,精准写实,也恰如其分地反映了柳子瑜当时的心情。

五、结语

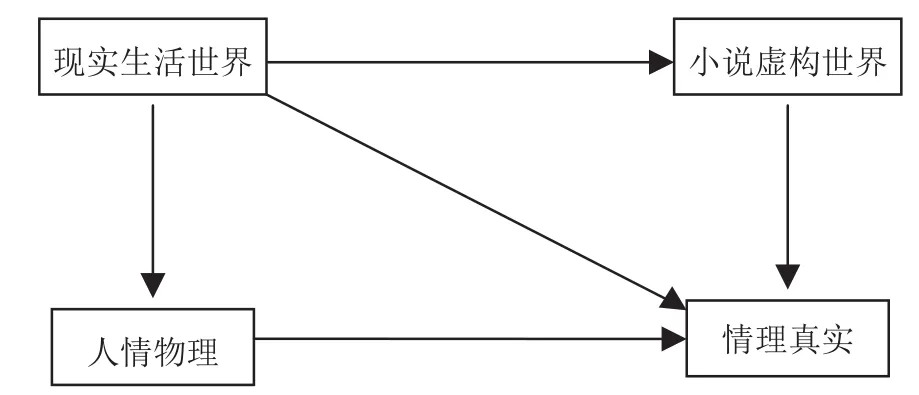

陆澹安认为,小说虚构的艺术世界要符合现实生活的“人情物理”,这既包括要符合现实世界的“人之常情”,如个人及其在人际交往中呈现的通常的人情心理,又要符合现实生活中事物之间的道理、规律和习俗。只有如此,小说虚构的艺术世界才能达到“情理真实”的效果,从而真正打动读者,各部分之间的关系如图1所示。

图1 陆澹安的“情理真实”观

考察陆澹安的“情理真实”小说批评观具有重要意义。历年来,学界通常认为市民通俗文学家有创作而无理论,事实上,市民通俗文学家在通俗文学期刊、小报等载体上,以批评文章的形式发表了大量文章,表达对文学的看法。陆澹安通过《说部卮言》表达对古典小说名著“不合情理”处的看法,体现了他“情理真实”的小说观。这一小说观上承明清张竹坡、脂砚斋等小说批评中的写实理论,同时,又在强调小说虚构特点、小说对现实人情习俗的遵循等方面有所深化和发展,是解剖20世纪二三十年代市民通俗小说家小说批评理论的一个重要标本。

[1] 陆澹安.说部卮言[M].上海:上海锦绣文章出版社,2009.

[2] 王克俭.小说创作的隐形逻辑[M].北京:北京大学出版社,1994:193.

(责任编辑:石 娟)

A Study of Lu Dan’an’s Novel Criticism of “Qingli Truth”

FANG Ying

(Research Institute, Shanghai Customs College, Shanghai 201204, China)

Lu Dan’an is a popular literature writer, detective novelist, storytelling creator and adaptor of Tanci performances in the 1920s and 1930s. He sticks to the novel criticism of “Qingli truth”, i.e. novel writing should adhere to people and objects in real life, character portraying should be truthful, the space and time arrangement in novels should comply with the sequencing and special logic in real life. Lu Da’an’s critical theory is also embodied his own novel writing. The novel criticism of “Qingli truth” is the inheritance and development of literary realism in the Ming and Qing Dynasties.

Lu Dan’an;“Qingli truth”;“Qingli of people and objects”;novel criticism;novel writing

I206.6

A

1008-7931(2015)06-0015-05

2015-08-25

房 莹(1984—),女,安徽宣城人,助理研究员,博士,研究方向:古代文学理论。