地方保护、市场分割与地区产业结构差异化

2015-12-04王正新林阳阳盛雯雯

邱 风,王正新,林阳阳,盛雯雯,王 倩

(1.浙江财经大学经济与国际贸易学院,浙江 杭州 310018;2.杭州银西百货有限公司,浙江 杭州 310002)

一、引 言

随着中央对地方政府实施放权让利的经济体制改革的逐步推进,地方政府拥有了更多权力,逐步形成相对独立的投资决策主体和利益主体。地方政府官员在其有限的任期内,为了政治晋升往往会展开政绩晋升博弈,采取相应手段增加本地财政收入,并力图促进经济总量的快速增长,以实现其任期内本地利益和个人利益的最大化。因此,地方保护及市场分割问题也逐步凸显,并由此对区域间产业结构的走势产生影响,进而导致区域间的产业结构趋同。这种影响的作用途径、机制及结果,引起了相关学者的注意。进一步的问题是,如何衡量地方保护的力度?在地方保护的背景下,我国市场一体化进程呈现怎样的变迁轨迹?而地方保护主义的兴起对区域间产业结构会产生一定的影响,其影响机理是什么?地方保护引致区域间产业结构趋同还是趋异?这些问题还有待深入研究。因此,本文拟定以下研究思路:

首先,梳理地方保护与地区产业结构的关系及地方保护测度方法的研究文献;其次,对地方保护与市场分割程度进行具体的测算,以求证我国市场分割程度的变迁轨迹;再次,分析地区间产业结构的差异化发展趋势;第四,采用面板数据模型,分析影响地区产业结构差异化的因素;最后,给出本文的基本结论和政策建议。

二、相关文献综述

(一)地方保护对地区产业结构的影响

关于地方保护及其对区域间产业结构的影响,基于我国省区数据,相关学者通过实证研究得出了并不一致的结论。一些较早的研究认为,我国地方保护程度上升,加剧了产业结构趋同的态势。从省级GDP结构、制造业产出结构、资本边际产出等角度看,区域间产业结构的演进趋势是收敛趋同。因我国财政体制的分权化改革,地方政府极易形成保护地方经济发展和行业增长的行为动机,甚至人为设置贸易壁垒,阻碍原材料与商品的自由流通,导致各地违背比较优势,扭曲了各地区的产业结构(Young,2000)[1]。类似的观点在后期也得到众多国内外学者的支持。从地区间行业贸易的边际效应看,我国国内市场一体化程度不高,各行业均存在市场分割现象,地方保护主义仍然较为严重(黄赜琳、王敬云,2006;孙晓华、郭玉娇、周玲玲,2013)[2][3]。中国省际间产业结构趋同的主要原因来自官员晋升体系的激励方式所致,地方政府官员在理性的驱使下,将GDP总量及其增长率等作为任期内的主要追求目标,而忽视了本地产业结构的合理性。

与Young的结论相反,蔡昉(2002)[4]、白重恩(2004)[5]等认为,我国产品市场和生产要素市场在渐进式改革过程中正在不断发育,地方政府对地区封锁和区际贸易进行保护的动机会逐步弱化,因而区域间产业结构趋同程度不会随时间的推移而提高。一些学者从财政分权的角度论证了一个地区的经济活动越是融入全国市场,地方保护程度就越低,市场分割程度也随之降低,从而越有利于地区间产业结构的差异化发展(马光荣、杨恩艳、周敏倩,2010)[6]。地方政府同时追求投资与财政收益控制权的行为会促进区域间产业结构向差异化方向迈进(王燕武、王俊海,2009;胡向婷,张璐,2005)[7][8]。

(二)地方保护程度的测度方法

地方保护程度并无统一的测度方法,地方保护行为的数据也难以获取。较早的研究认为我国地方保护程度上升,导致专业化分工程度下降,区域间产业结构差异缩小(Young,2000;白重恩,2004;刘培林,2005;郑毓盛、李崇高,2003)[1][5][9][10]。地方保护必然导致市场分割,这是一个问题的两个方面,可以用市场分割程度测量地方保护的程度。有关研究认为,市场分割问题在市场化改革之后变得日趋严重,地方政府分权促使区域间贸易保护的兴起,各区域间产业结构趋同程度大大提高(Young,2000)[1],由此带来的损失也在不断上升,仅2000年就损失了20%的产值(郑毓盛、李崇高,2003)[10]。

衡量市场分割的指标主要有三种。一是贸易流量法,通过贸易流量的波动测度区域间贸易壁垒的大小及其动态变化。当区域间的贸易流量上升,则“边界效应”下降,市场分割程度降低,反之,市场分割程度上升(McCallum,1995;Naughton,1999;Poncet,2002,2003;余东华、刘运,2009)[11][12][13][14][15]。二是经济周期关联法,当各区域间经济周期相关程度高,则认为市场一体化程度高(Tang,1998;Xu,2002)[16][17]。三是价格法,当区域间的商品价格变异系数下降或者在统计上表现出价格趋同态势,则表明地方保护程度下降,边界效应降低,市场一体化程度上升。相关研究表明,中国式的分权体制改革进一步推动了市场的一体化进程,市场价格趋于收敛,区域间市场分割现象并不严重,市场一体化程度趋于上升态势(喻闻、黄季焜,1998;Parsley and Wei,2001;武拉平,2001;桂琦寒、陈敏、陆铭、陈钊,2006)[18][19][20][21]。价格法的优势在于获取数据的便利性,从而有利于进行相关实证分析。尽管该方法也存在一定的缺陷,但还是应用较多的方法(余东华、刘运,2009)[15]。

三、地方保护与市场分割的测度

(一)地方保护指标——市场分割程度

鉴于前期相关学者的研究,本文使用价格指数衡量地方保护导致的区域间市场分割程度的变化,也就是所谓的“相对价格法”(Parsley and Wei,2001)[19]。该方法来源于“冰川成本”理论:假设某种商品在i地和j地的售价分别为Pi、Pj,观察商品市场上的相对价格方差Var(Pi/Pj)的变动趋势,当Var(Pi/Pj)随时间变化而收敛,则两地间的市场趋于整合,不存在市场分割问题①商品在两地间运输会损耗成本,即“融化”了的冰川成本,令该损耗成本的大小为每单位价格的比例c(0<c<1)。“冰川成本”c的降低,将使无套利区间[1-c,1/(1-c)]变窄,即阻碍市场整合的因素减少,两地间的贸易壁垒趋于下降。由此可以将相对价格方差作为衡量市场一体化程度的动态指标。。

相关学者根据我国省级面板数据,运用“相对价格法”测度了商品的相对价格方差(1985—2001),并将测度的范围限定在两个相邻的省份(市、区)之间(桂琦寒、陈敏、陆铭、陈钊,2006)[21]。但将测度范围仅限定于相邻省份,而不考虑其他更远省份间的相互作用,有可能低估地方保护和区域间市场分割程度。有鉴于此,本文将测度范围扩展至全国各省(区、市)的两两之间。运用“相对价格法”测算相对价格方差,需要依次测度三个指标:

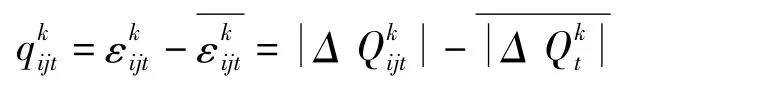

其中,i、j代表省份,t为年份,k代表商品种类,P为商品价格。

(2)价格差异离差:

两地某种商品市场的价格变动可能来自商品特性的变化,也可能与不同地区的市场环境变化和随机因素有关,而与商品本身的特性无关。因此,为了提高相对价格方差的精度,应剔除中因商品的异质性带来的不可加效应。具体做法是:设由εijt与 ak两项组成,εijt与两地区不同的市场环境有关,ak与商品的种类k有关,即所谓的固定效应,要消除其带来的偏误,则要消去ak项。首先对t年商品k的|ΔQkijt|在各组间求取平均值,然后分别将各组的|ΔQkijt|减去平均值,由此得到价格差异离差qkijt指标值。

(3)相对价格方差:Var(qkijt)

对同一年、同一省(市、区)对的价格差异离差qkijt求方差,得到反映市场分割程度的指标值②原始数据为历年《中国统计年鉴》中的分地区商品零售价格指数,数据涵盖了2004—2013年10年我国30个省、市、自治区的16类商品:食品、烟酒饮料、服装鞋帽、纺织品、家用电器及音像器材、文化办公用品、日用品、体育娱乐用品、交通及通信用品、家具、化妆品、金银珠宝、中西药及医疗保健用品、书刊杂志及电子出版物、燃料、建筑材料及五金电料,具备了时间、地点以及商品种类3个维度。将30个省(市)两两配对,得到465组存在地区间贸易的省(市)组合,进而得到4650个(465×10)价格差异方差Var(qkijt),然后再对每一年各省(市)的相对价格方差进行合并,得到30个省(市)市场分割度的年度数据。由于2003年以后中国统计年鉴中商品种类的划分发生了变化,并且西藏的数据不完整,为了消除数据的不连续性,我们选择了2004—2013年除西藏以外的数据测算市场分割程度。。

(二)我国市场分割程度的变迁趋势

2004-2013年间我国市场分割的变动情况如图1所示。在样本区间内,2008年市场分割程度大幅上升,2009-2013年呈稳步下降趋势。从整体看,我国国内的市场分割程度并没有扩大,而呈现出下降趋势。这与白重恩(2004)[5]、桂琦寒(2006)[21]等的研究结论相似。

为进一步考察各省(市)的市场分割状况,在图2中,将30个省、市、自治区分为4组,分别考察各省、市、自治区的市场分割程度变迁轨迹(2004—2013)。由图2可见,我国各省、市、自治区的整体市场分割程度2007年以前呈现先下降后略有上升的态势,2008年有较大幅度上升,后均呈较为一致的下降趋势。从观察区间看,我国市场分割程度总体趋于下降,2013年比2004年下降了56.89%。从分省区观察,与全国变化趋势大同小异。也就是说,无论是从全国整体层面还是从省际层面看,随着分税制改革的逐渐推进,尽管存在一定的地方保护动机,但市场分割程度并未提高,而是现出逐步整合趋势。

图1 我国市场分割程度的变动趋势(2004-2013)

图2 我国各省、市、自治区市场分割程度变动趋势(2004-2013)

四、我国地区产业结构差异化演进趋势

(一)地区产业结构差异的指标选取

如何测度区域间的产业结构呢?我们必须依赖特定的指标,可以从产业同构的角度也可以从产业结构差异的角度来衡量。相关指标的构建沿着两个方向,一个是从产业集聚的角度构建,指标包括Krugman空间基尼系数、SP指数、γj系数与γcj系数、CR指数、Herfindahl指数、绝对地理集中指数、基尼系数、产业集中率、产业平均集中率与制造业中心值、标准差系数、熵指数、Isard指数、布什和莱茵哈特地理集中指数等;另一个是从地区专业化的角度构建,指标包括绝对专业化指数、区位商、Krugman地区专业化指数、Krugman修正指数与Krugman地区相对专业化指数、基尼指数、产业方差系数、行业绝对集中度与相对集中度等。可以用来间接测度区域间产业结构异同的指标主要有区位熵、Hoover专业化系数、空间基尼系数、E-G指数等。但这些指标主要与产业集聚及产业的空间分布有关,用于衡量区域间产业结构的异同不一定合适。衡量区域间产业结构异同的指标最常用的是产业结构相似系数,本文选用产业结构差异化指数SD(胡向婷、张璐,2005)[8]刻画我国各地区间产业结构的演进趋势。计算公式为:

其中,i代表地区,e为具体行业,t表示时间,Yt为全国在t年的国内生产总值,Yet为t年e行业的国内生产总值,Yit为t年i地区的国内生产总值,Yiet为i地区e行业t年的国内生产 总值。则SDiet表示i地区t年的产业结构差异化指数,将各地区t年的产业结构差异化指数加总平均,得到全国t年的产业结构差异化指数均值,由此可以计算得到各相关年份我国产业结构差异化指数均值的变化趋势。为更清晰的表示指标值的变化情况,对指标值进行“归一化”处理,将指标值变成0到1之间的数值①指数值=(实际值-最小值)/(最大值-最小值)。指标值越小,说明地区间产业结构的差异性越小;指标值越大,则说明地区间产业结构的差异性越大。

(二)各地区产业结构差异化发展趋势

按照产业结构差异化指数的计算公式,得出2004-2013年10年间我国30个省、市、自治区产业结构的总体差异状况②先计算出行业i当年生产总值与全国当年国内生产总值的比值,得到270个(27×10)数据,再计算n地区i行业当年国内生产总值与地区n当年国内生产总值的比值,得到8100个(27×30×10)数据,然后计算它们差值的绝对值大小,共得到8100个(27×30×10)产业结构差异度指标数据。为反映各省的产业结构差异,再将27种行业的产业结构差异度数据进行加总平均得出产业结构差异化指数值。。由图3可见,我国地区间产业结构差异化程度不但没有下降,而呈现出稳中有升的趋势,即没有所谓的区域产业结构趋同问题③原始数据来自2004-2013年《中国工业经济年鉴》、《中国统计年鉴》中有关我国30个省、市、自治区的27个行业大类的行业生产总值指标、相应地区的生产总值指标和全国国内生产总值指标。27个行业大类分别为仪器仪表及文化、办公制造业,电气机械及器材制造业,交通运输设备制造业,专用设备制造业,通用设备制造业,金属制品业,有色金属冶炼及压延加工业,纺织服装、鞋、帽制造业,纺织业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,通讯设备、计算机及其他电子设备制造业,饮料制品业,黑色金属冶炼及压延业,医药制造业,非金属矿物制品业,化学纤维制造业,化学原料及化学制造业,造纸及纸制品业,农副食品加工业,烟草制品业,食品制造业,建筑业,有色金属矿采选业,煤炭开采和洗选业,电力、热力的生产和供应业,黑色金属矿采选业,石油和天然气开采业。。

图3 我国地区产业结构差异化指数均值变化趋势(2004-2013)

五、地区产业结构差异化演进的影响因素分析

地区间产业结构的异同不仅与地方保护、市场分割及贸易壁垒有关,还有一些其他的影响因素。由于产业结构升级具有一定的规律性,区域间经济发展水平的差异与其产业结构的差异应该具有某种相关性;而外资大举涌入中国,其对区域的选择会有一定的倾向性,也会对区域间产业结构带来影响;由于交通运输条件的改善有利于资源在区域间优化配置,同样会对地区间产业结构的变迁具有一定的推动作用。

(一)变量选取与理论假设

基于以上认识,结合前文的理论分析,构建以下计量模型:

lnsdit=ai+ β1lnsegmentit+ β2lnfdiit+ β3lntaxit+ β4lnroadit+ β5lngdpit+ μit

其中,i代表省份(市、区);t代表时间。为了在一定程度上消除统计异方差,除了时间变量外,其余变量均取对数形式①如前所述,由于西藏部分数据缺失比较严重(缺FDI数据),故舍弃西藏地区。样本的跨度区间为2004—2013年。各省(市)统计数据来自2005—2014年《中国统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、各省统计年鉴及国泰安数据库。。各变量的定义与理论假设如下:

(1)产业结构差异化指数(sd):该指标衡量区域间产业结构的差异程度,具体检验有哪些因素推进或抑制区域间产业结构向差异化方向发展。

(2)市场分割度指数(segment):以相对价格波动表示各区域市场分割程度。地方保护会扭曲区域间的产业结构,推动地区产业结构趋同,并可能引致生产要素配置的低效率。理论假设:市场分割度指数与产业结构差异化指数负相关。

(3)地区经济开放程度(fdi):以各地区实际利用外资额占GDP的比重表示各地区开放程度②为控制汇率变化的影响,实际利用外资额为经过年平均汇率换算后按人民币表示的调整值。。外资的区位和产业选择主要遵循效率原则,近年来发达地区的投资环境均质化,中西部地区在招商引资政策优惠和丰富廉价劳动力资源等方面的优势凸显,中西部外商投资提升较快,并且在某一个特定时间段内,新兴产业全面开花,投资布局在省域间比较,可能也有同质化倾向,从而促进地区产业结构的差异化缩小。理论假设:地区经济开放程度与产业结构差异化指数负相关。

(4)地区企业所得税比重(tax):以地区企业所得税占该地区地方财政收入比重表示,该指标可以间接测度地区间贸易壁垒,进而可以作为地方保护程度的间接指标。地区间贸易壁垒越高,各地区因要素禀赋不同,难以发挥比较优势,本地化产品的比重也会随之提高,从而引致具有地方特色的产业结构。理论假设:地区企业所得税比重与产业结构差异化指数正相关。

(5)交通运输条件(road):以公路、铁路密度(单位面积公路与铁路里程之和)衡量各不同区域的交通运输便利性,从而可以间接反映各地区运输成本的差异。在交通运输设施落后的背景下,各地主要根据自己的比较优势来配置资源,会有更多的本地化产业,产业结构应该走向差异化。随着我国大规模交通基础设施建设,运输条件大为改善,为地区间要素的优化配置提供了便利条件。理论假设:交通运输条件与产业结构差异化指数负相关。

(6)人均国内生产总值(gdp):即各地区gdp总量÷地区总人口。经济发展水平不同的地区,其需求结构也不同,本地化产业就会有较大差异,因此随着地区经济的不断增长,区域间产业结构将趋向差异化。理论假设:人均国内生产总值与产业结构差异化指数正相关。

(二)面板数据模型的选取

在进行实证分析之前,对本文的模型给出基本判断。首先,进行固定效应回归、随机效应回归、LM检验与豪斯曼检验,以期得出合适的模型类型。其次,对得出的结论进行相关统计性描述、截面相关性检验、序列相关性检验和异方差性检验,以获得最优结果。由模型检验结果(见表1)可知,本文应选用固定效应模型。

表1 模型检验结果

(三)统计性描述

表2显示的是本文所选取的2004-2013年各省、市、自治区的六个变量的情况。就均值而言,除lngdp外各变量的均值均为负值;就标准差而言,lnfdi和lnsd分别为最大和最小标准差,其值分别为1.101613和0.2805068,说明lnfdi波动最大,而lnsd波动最小;就极差而言,lnfdi和lnsdi分别为最大和最小极差,与标准差一致。

表2 面板数据的统计性描述

(四)截面异方差和相关性检验

由于本文样本为短面板数据(N=30>T=10),存在截面异方差和截面相关性问题的可能性较大,因而有必要分别进行截面异方差检验和截面相关性检验。对于异方差检验,在不同个体的扰动项方差相等的原假下,检验结果见表3。

表3 截面异方差检验

由表3可知,P值为0.0000,存在异方差。本文运用Frees检验和Pesaran检验同时进行截面相关性检验,原假设:各截面不相关。检验结果如表4所示,由表4可知,检验的P值均小于0.01,拒绝原假设。

表4 截面相关性检验

(五)回归结果与分析

为消除截面异方差和截面相关对计量结果的影响,本文运用面板校正标准误差方法PCSE(Panel Corrected Standard Errors)进行修正,回归结果如表5所示。

表5 PCSE修正后的回归结果

(1)地方保护不利于地区间产业结构的差异化。地方保护导致市场分割,市场分割程度lnsegment的系数为负,表明地方保护有扭曲地区间产业结构的效应。然而,间接衡量地方保护程度的变量lntax的系数为正,表明自行政分权和分税制改革以来,尽管地方政府有动机通过各种方式稳定税基,但并不必然违背比较优势,引致低效率的产业结构,反而能够遵循比较优势,促进地区间产业结构的差异化。

(2)地区经济开放程度越高,越不利于地区产业结构的差异化。开放程度的衡量指标lnfdi的系数为负,且这种趋势在回归结果中具有稳定性,表明随着经济的不断开放,并不利于区域间产业结构的差异化发展。相关学者认为,在经济开放水平较低时,地方保护和国内市场分割问题较为严重,随着开放水平的不断提升,地方政府试图运用相关保护政策和采取市场分割行为的成本会越来越高,经济体系的开放过程会自动矫正地方政府不当干预区域产业结构的行为(陈敏等,2008)[22]。本文在一定程度上否定了这种研究结论。

(3)交通运输条件的改善对具有促进地区间产业结构趋同的作用。交通运输条件lnroad的系数为负,说明交通运输条件的改善既有利于地区间要素的优化配置,也为区域间的同质竞争提供了基础条件,弱化了产业投资选择的谨慎动机,加之区域间锦标赛式的竞争引致区域间结构趋同。

(4)经济发展水平越高,越有利于促进地区间产业结构趋异。经济发展水平变量的系数显著为正,且数值很大,经济发展水平的提高有利于区域产业结构的差异化发展。

(5)固定效应模型的时间效应显著,系数都为正值,说明各区域间的产业结构随时间呈现出差异化发展趋势。这个结论与地区产业结构的差异化指数走势一致,由此印证了对区域间产业结构走势的基本判断。

六、结论与政策建议

(一)主要研究结论

本文的研究结论可以归纳为以下几个方面:

第一,采用价格法测算了我国各地区的市场分割程度,结果表明,市场分割程度均表现出较为一致的规律:即从全国整体层面和省际层面看,市场分割程度均没有进一步扩大,而是呈现出一定的收敛趋势,说明我国地方保护的程度在减弱,国内市场渐趋整合。

第二,运用产业结构差异化指数测算了我国各省区的产业结构差异化走势,发现各地区产业结构正向差异化方向发展,而不是众多学者所担忧的结构趋同。这个研究结论说明,目前我国区域间产品和要素的流动性进一步增强,有助于各地遵循比较优势,提高经济效率。因此,不必过分担忧区域间产业结构趋同的问题。

第三,对区域间产业结构差异化影响因素的实证结果印证了理论假设:地方保护有促进区域间产业结构趋同作用,但地方政府为追求财政收益的努力能抑制区域间产业结构趋同;地区经济发展水平与开放程度越高,越能促进区域间产业结构的差异化发展;交通运输条件的改善对地区间产业结构的差异化发展具有抑制作用,现代化的交通运输网络使得各地的投资环境呈现均质化趋势,各区域可以获得几乎所有的生产要素,从而引致结构趋同。

(二)政策建议

近年来,随着市场经济体制的逐步完善,地方保护将趋于减弱,但地方保护对地区产业结构的负面影响仍然不可忽视。同时,为了我国产业结构的顺利转型升级,应注意以下几个方面:

第一,建立科学的地方政府官员政绩评价体系,弱化地方政府分割市场实施地方保护的动机。地方政府官员的考核应注重地方公共服务的质量、清正廉洁、民生改善、环境保护等方面的指标,降低地方GDP增长的考核权重,以此规范地方政府官员的行为取向和行为模式,避免地方政府官员急功近利,热衷于争项目争投资的倾向。若如此,各级政府官员就可以对当地经济发展进行长远思考和规划,做出审慎的决策,并合理布局区域产业结构。

第二,不断优化区域产业布局政策。国家产业结构政策应能够引导区域产业的优化布局,促进地方政府根据自身比较优势与竞争优势,准确定位区域经济发展和产业升级路径,实施产业的差异化集群发展和集群式扩张,优化区域间产业结构,努力规避过度竞争、重复建设问题,提高资源配置效率。

第三,改善投资环境,引导外商投资的产业和区位选择。努力营造规范有序的市场环境,保护外资企业的合法权益,促进跨国公司的产业转移与技术转移,提高外资企业的质量。中央政府可以意识地给出外商投资产业的区位导向信号,地方政府应以中央政府外商投资产业的区位导向信号为指引,正确引导外资的产业选择,使外资更多地投向各地区具有比较优势和区位优势的产业,以谋求区域间产业结构在全国范围的协同发展。

[1] Alwyn Young.The razor's edge:Distortions and incremental reform in the People’s Republic of China [J].The Quarterly Journal of E-conomics,2000,115(4):1091 -1135.

[2]黄赜琳,王敬云.地方保护与市场分割:来自中国的经验数据[J].中国工业经济,2006,(2):60-67.

[3]孙晓华,郭玉娇,周玲玲.经济一体化、地方保护主义与地区专业化[J].中南财经政法大学学报,2013,(1):3-9.

[4]蔡昉,王德文.比较优势差异、变化及其对地区差距的影响[J].中国社会科学,2002,(5):41-66.

[5]白重恩,杜颖娟,陶志刚,仝月婷.地方保护主义及产业地区集中度的决定因素和变动趋势 [J].经济研究,2004,(4):29-40.

[6]马光荣,杨恩艳,周敏倩.财政分权、地方保护与中国的地区专业化[J].南方经济,2010,(1):19-20.

[7]王燕武,王俊海.地方政府行为与地区产业结构趋同的理论及实证分析[J].南开经济研究,2009,(4):33-49.

[8]胡向婷,张璐.地方保护主义对地区产业结构的影响——理论与实证分析[J].经济研究,2005,(2):102-112.

[9]刘培林.地方保护和市场分割的损失 [J].中国工业经济,2005,(4):69-76.

[10]郑毓盛,李崇高.中国地方分割的效率损失[J].中国社会科学,2003,(1):64-72.

[11] John McCallum.National borders matter:Canada-U.S regional trade pattern [J].American Economic Review,1995,(85):615-623.

[12] Naughton B.How much can regional integration do to unify Chinese markets[J].Conference for Research on Economic Development and Policy Research,Stanford University,1999,(23):24 -40.

[13]Sandra Poncet.中国市场正在走向“非一体化”?——中国国内和国际市场一体化程度的比较分析 [J].世界经济文汇,2002,(1):3-17.

[14] Sandra Poncet.Domestic market fragmentation and economic growth in China[J].General Information,2003,8(4):1 -33.

[15]余东华,刘运.地方保护和市场分割的测度与辨识——基于方法论的文献综述[J].世界经济文汇,2009,(1):81-93.

[16] Tang Kam - ki.Economic integration of the Chinese provinces:A business cycle approach [J].Journal of Economic Integration,1998,(3):549-570.

[17] Xinpeng Xu.Have the Chinese provinces become integrated under reform?[J].China Economic Review,2002,13(2):116 -133.

[18]喻闻,黄季焜.从大米市场整合程度看我国粮食市场改革[J].经济研究,1998,(3):50-57.

[19] David C.Parsley,Shang-Jin Wei.Limiting currency volatility to stimulate goods market integration:A price based approach [J].NBER Working Paper,2001b,NO.846,83 -17.

[20]武拉平.国内外粮食市场关系研究 [J].中国农村观察,2001,(1):24-32.

[21]桂琦寒,陈敏,陆铭,陈钊.中国国内商品市场趋于分割还是整合:基于相对价格法的分析[J].世界经济,2006,(2):20-30.

[22]陈敏,桂琦寒,陆铭,陈钊.中国经济增长如何持续发挥规模效应?——经济开放与国内商品市场分割的实证研究[J].经济学(季刊),2008,(1):125-150.