农村劳动力迁移与地区物价指数变动差异研究

2015-12-04李友德侯旭平

李友德,侯旭平

(1.湖南商学院工商管理学院,湖南 长沙 410205;2.长沙学院法学与公共管理系,湖南 长沙 410003)

一、研究背景

三十多年的改革开放取得了令人瞩目的成就,也导致了很多经济问题的产生。近年来,通货膨胀、经济发展地区差距拉大及物价上涨等给农村劳动力迁移造成了障碍。葛守昆(2011)认为物价上涨的成因跟货币超量供应有一定的关系,但不完全是货币超量供应的结果,引发通货膨胀的研究都不能脱离城镇化、二元经济特征等历史背景,通胀因素中的需求拉动、成本推动等在一定程度上是城镇化、工业化发展阶段具有的特性。李国祥(2011)认为经济过热条件下非农产业效益增长迅速,由于农业产业效益低下,资本、土地和劳动力等都出现了非农化倾向,进而影响了农业生产,造成农产品供应下降、价格上涨。相玲和邵荣平(2010)认为游资推动了农产品价格的上涨,因为农产品的供给曲线弹性极小,农业技术进步速度慢,在异常刺激因素催化下,通过涨价以满足利润增长的需求。这些文献成果虽均具有逻辑科学性,但难以解释我国农产品供应总体平衡现状。林毅夫等(Lin,et al,2004)对中国的劳动力迁移与地区差距的关系进行研究,通过估计迁移速度对地区间收入差距的反弹性,认为劳动力迁移是缩小差距的有效途径。王小鲁和樊纲(2004)认为中西部低收入地区的劳动生产率随劳动力数量的减少而提高,劳动力流动还为中西部地区带来了大量的汇款,因此劳动力迁移有助于缩小地区差距。蔡昉(2005)讨论了劳动力流动没有缩小城乡收入差距的影响因素,认为迁移规模不足是其主要原因。

二、农村劳动力迁移变动情况

(一)农村劳动力迁移就业现状

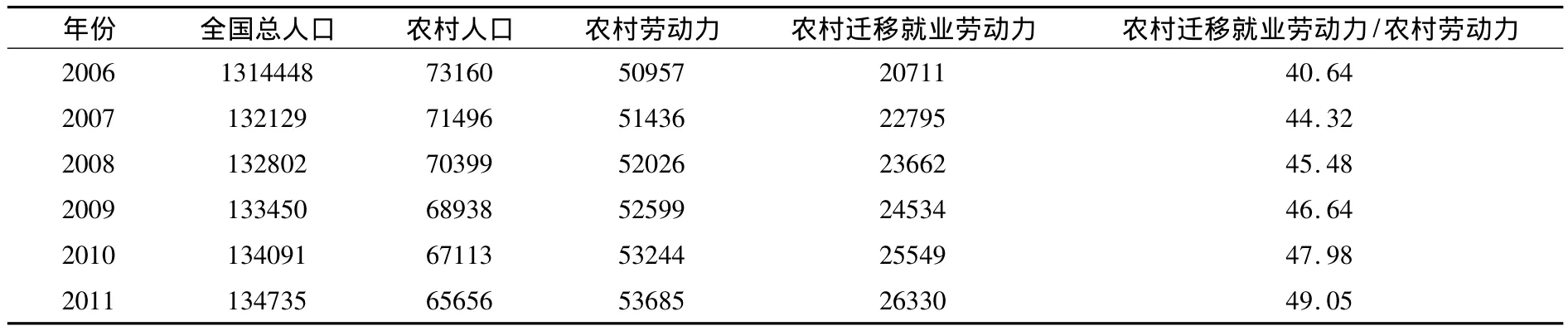

1.农村劳动力迁移规模特征。随着经济发展,农村劳动力迁移就业规模不断扩大,2011年我国农村劳动力迁移就业规模已达2.63亿人。自2006年以来,农村劳动力迁移就业呈现稳步增长态势,2010、2011年分别比上年增长4.1%和3.06%。迁移就业劳动力比重也逐年增加,2011年有49.05%的农村劳动力参与了非农就业,这一比重比2006年提高了8.41个百分点(见表1所示)[1]。

表1 2006-2011年我国农村劳动力总量和迁移就业基本情况 单位:万人;%

2.农村劳动力迁移就业的收入情况。非农就业收入已成为农民家庭收入的重要来源,而且这一作用越来越明显。2012年,农民家庭人均纯收入为7916元,家庭经营收入为3533元,外出务工收入为4383元,非农收入对农民收入的贡献率为55.37%,这一比重比2006年提高了9.2个百分点(见表2所示)。

表2 2006-2012年农民家庭人均收入

(二)农村劳动力迁移就业的区域差异

1.农村劳动力迁移就业规模的差异。我国幅员辽阔,矿产储量、经济发展水平、工业化程度等存在较大差异,因而不同区域在农村劳动力配置上呈现不同的特点。从西部到东部,随着经济发展水平的提升,农村劳动力外出就业的比重差异较大。东部地区外出就业的劳动力中,大多数选择就地迁移,这一比例占到了70%以上,而中西部地区选择就地迁移的劳动力仅占40%左右。2002-2005年,东部地区农村劳动力非农就业格局基本没变,而中西部地区除2003年受“非典”疫情影响就地迁移就业比重增加外,农村劳动力选择就地迁移呈下降的趋势,异地迁移就业的比重不断增加[2]。2011年,东、中、西部就地迁移占农村劳动力外出就业比重分别为69.5%、45.3%和40.4%。可见,东部地区农村劳动力就地迁移的比例远高于中西部地区(见图1所示)①资料来源:根据农业部抽样调查数据计算整理而得。。

图1 2010-2011年东中西部农村劳动力非农迁移就业区域构成变化

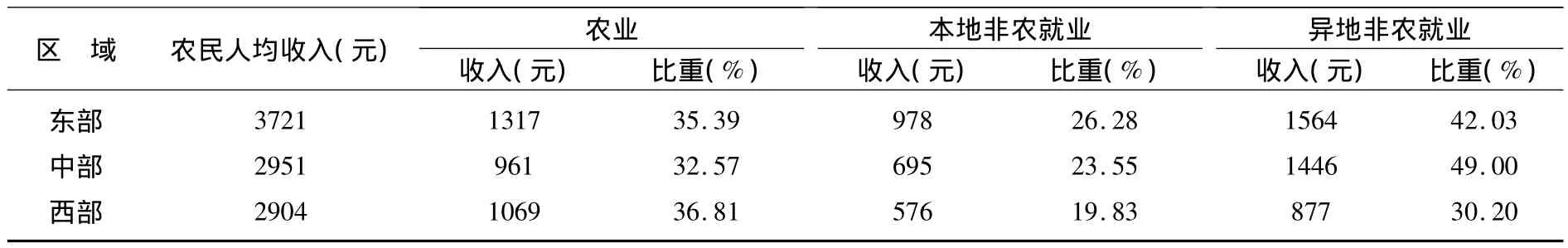

2.农村劳动力迁移就业的收入差异。由于迁移就业的区域差异,农村劳动力在收入构成上也存在明显的区域差异。东部地区农村劳动力选择就地迁移的比例较高,因而在农民人均收入的构成中来自本地非农就业的份额相对较大。2011年,东部地区农民人均收入中有26.28%来自本地非农就业的收入。相比较而言,西部地区的农民收入中仅有19.83%来自本地非农就业。从收入水平来看,东、中、西部本地非农就业的收入都低于异地非农就业的收入水平,但东、中、西部相比较后发现,依然是东部地区本地非农就业的收入水平较高,分别比中部和西部地区高42.91%和68.79%(见表 3 所示)[3]。

表3 2006年东中西部地区农民人均收入及其构成

三、地区物价指数变动情况的相关分析

(一)物价指数变动的现状

物价持续上涨是经济运行中严重的问题。自21世纪以来,我国CPI呈现明显的结构性上涨特征,食品类和居住类价格涨势强劲(强于CPI指数)。截至2011年7月末,食品类和居住类价格指数(2001年1月=100)分别达到181.2和138.1,高于总体CPI指数53.1和10.6个百分点,相应的农产品价格和房地产价格也出现较大涨幅。从理论上看,物价持续上涨随经济发展阶段不同而不同[4]。过去30多年,我国经济发展遵循了刘易斯二元经济模型,通过加快城镇化和工业化促使农村劳动力向城市和工业迁移,以实现农村人口的脱贫致富。

(二)物价指数变动的原因分析

物价的变化主要来自于消费者与生产者之间的互动关系。全球经济一体化及文化碰撞对人们思想的影响正在改变人们的消费观念,此变化表现在物价短期不可调控的大幅波动。劳动力迁移随着改革的不断加深、西部大开发战略的推进和综合国力的逐渐提升而得到快速推进,但其附带的一些负面问题也随之到来(如城乡差距的扩大、金字塔型的贫富结构等)。为解决这些矛盾并缩小沿海地区与内陆的过大差距,我国在中西部地区兴修了许多基础设施(如通信、交通等)。这些设施的成功运转为劳动力的迁移创造了积极的物质条件,促进经济的快速增长[5]。

(三)我国东中西部物价指数差异

从表4可以看出,我国经济发展不平衡,东部地区与中西部地区之间的经济差距明显,劳动力是决定经济增长的关键要素。在开放条件下,一个地区的劳动力变化决定于劳动力的自然增长和劳动力流动,劳动力流动对劳动力的自然增长产生叠加影响,改变地区间的劳动力自然增长的结果,从而改变地区之间经济增长能力的对比,甚至对地区经济差距产生显著的作用。

表4 2012年各省物价指数

四、农村劳动力迁移与物价指数的相互影响

(一)农村劳动力迁移对物价指数的影响

1.农村劳动力迁移主要在传统行业中循环。在我国,由于农村劳动力受到其本身素质的限制,农村外出务工人员大多集中在建筑业、制造业、交通运输业和服务业等技术含量较低、以手工操作为主的劳动密集型行业,这些行业大多具有劳动时间长、劳动强度大、技术含量低、工资报酬少等特点。在这些行业中,工资水平和技能要求较低,城市劳动者不愿从事体力劳动,因而需求与供给缺口相对较大,政策性限制也较少,尤其是第三产业逐渐成为吸纳农村劳动力的重要渠道。农村劳动力的涌入在一定程度上带来工资的下降,企业通过扩大生产增加劳动力的需求,进而推动工资的回升,同时生产技术的改进也在一定程度上控制了成本,抑制了物价的浮动。

2.物价上涨与城镇化、工业化下的劳动力迁移呈正相关。从供需角度看,投资扩张导致耕地面积下降,农业劳动力迅速流出,对农产品供给产生负面影响,但在科技扶持、良种统供等提高生产率措施的实施下,我国农产品总体上尚未出现供需失衡局面,仅暴露出结构性短缺。2000-2009年我国耕地面积由1.3亿公顷下降为1.2亿公顷(下降7.7%),但以2009年农产品对外依存度看,小麦为0.78%、谷类为0.18%、棉花为24%、豆类为22%、油料为25.9%,结构性矛盾突出。从成本角度看,农业生产资料价格和人工成本高涨,有力地推动了农产品价格上涨。2000-2009年农业生产资料价格上涨了55%,劳动力成本上升了93.5%。而农业生产资料价格和人工成本上涨的诱因与劳动力迁移、投资扩张密切相关,刺激农产品价格上涨。近几年,劳动力迁移接近“刘易斯拐点”,低端人工成本上涨加速,2008年以来人工成本的年增速均维持在16%以上,推升农产品价格上涨[6]。

(二)物价指数变动对农村劳动力迁移的影响

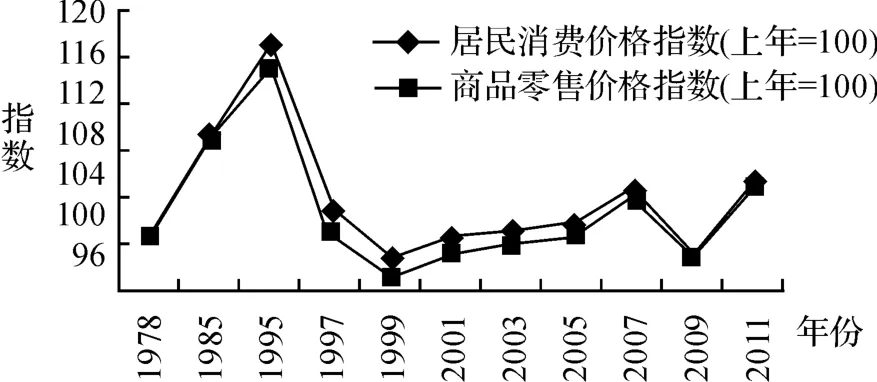

物价上涨是经济运行中一个非常重要的问题。21世纪以来,我国CPI呈现明显的结构性上涨特征(如图2所示)①数据来源:《中国统计年鉴》。,1978-2012年我国CPI与商品零售价格指数大幅提升。

与此同时,由于中国地理、文化及相关政策的不同,使城镇居民可支配收入和农村居民纯收入出现相当大的差距。2012年,在我国城镇居民的可支配收入中,全国平均可支配收入为24564.72元,甘肃省城镇居民收入最低(仅为17157元),上海市最高(40188.34元)(见图3所示)②数据来源:《中国统计年鉴》。。

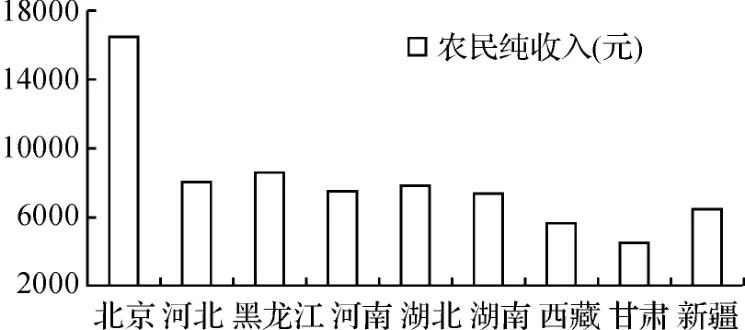

同一时期农村居民2012年纯收入却不高(如图4所示),全国农民年均纯收入为7916.58元,最高为上海市(17803.68元),最低为甘肃省(4507元)③数据来源:《中国统计年鉴》。。

从1978年以来,物价指数和居民消费价格指数已大幅提升。1978年我国城镇居民人均可支配收入是农村居民人均纯收入的2.57倍,到2012年时已达3.10倍,城乡收入差距呈现总体上升趋势。在物价指数变动相同的情况下,城镇居民可支配收入与农民纯收入差距越大,农民在城市就业的期望收入就越高,农民选择城市就业的动机就越强烈,农村劳动力迁移存在的可能性也就越大。城市化率的提高将进一步加快农村劳动力迁移,这已为20世纪90年代农村劳动力大量涌向城市的现象证实[7]。

图2 我国CPI与商品零售价格指数

图4 2012年我国农村居民纯收入

1.产出比较。由于现代产业部门的边际生产率远高于传统农业部门,对应的工资率水平也远高于后者。工资率差异成为吸引传统农业部门劳动力迁移到现代产业部门的拉力,差距越大则拉力越大。当农业部门劳动力向现代产业部门迁移时,劳动力的原工资水平被拉动,表现为工资率上升,相应的现代产业部门中劳动力供给增加,工资水平被拉低,直至两个部门的工资水平相等后达到平衡。农村劳动力不再迁移,城乡之间的劳动力流动达到一种均衡状态,农村劳动力的迁移促进劳动力资源的优化配置,带动农村劳动生产率和工资的提高,缩小城乡收入差距[8]。

2.加入成本后的净福利状况。根据托达罗的分析,农村劳动力迁入城市的动机决定于城乡预期收入差异,差异越大则流入城市的人口越多。从理论上讲,农村劳动力进城务工决策是一种个人最优风险-收益组合的决策,需比较个人收益和成本,只有当家庭福利净值大于零时才可能产生迁移动机。但从实际情况看,当前我国劳动力迁移的成本仍居高不下。

五、有效协调农村劳动力迁移与地区物价的上涨

(一)彻底消除城乡分割的体制性障碍

彻底改变城乡二元结构体制,消除户口上的城乡居民的权利不平等制度,保障公民的迁徙自由、居住自由和择业自由。降低城市户籍门槛,分层次放宽入户条件。在大中城市,对拥有合法住所(包括租借房屋)、稳定职业和生活来源的人群允许其进城定居、登记户口,并依法享有当地居民应有的权利、承担应尽的义务。可先对接受过高中和中专教育的并参加一种社会保险三年以上的、企业要求留下并为之承担责任的、自办企业雇请员工纳税五年以上的人群均准予户口迁入,小城市和小城镇的户口全部放开,特大城市可施行居住证制度。

(二)加强领导,促进农村劳动力健康有序迁移

广大农民工进入城市十多年来,在做出巨大贡献的同时也积累了不少矛盾和问题,但有关政府部门对此往往认识不足。建议从中央到省市县都建立“农村劳动力迁移就业领导小组”或“城乡统筹就业协调委员会”,组织发改委、财政、劳动和社保、民政、公安、农业、教育、卫生、计生等职能部门参加,全面负责农村劳动力迁移就业工作(包括规划、培训、户籍、维权和劳动保护等),使农村劳动力出得来、留得住、有保障。输入地要实行属地管理,避免管理和服务的缺失[9]。

(三)建立和健全培训服务体系,切实提高劳动者素质

提高劳动者素质,抓好基础教育,确保农村九年义务教育的实施,需更加关怀农村劳动力的学习、教育和身心健康。整合培训资源,每个市县区都应确定或建立几所中等职业学校、技工学校和农民工专业技能培训学校,使每个农村青年都能掌握一两项专业技能。有些地方可对初高中毕业生再增加一至两年的职业和技能教育及培训,实施3+1或3+2教育,增强他们的就业能力。

(四)通过采取鼓励迁移政策和补贴措施,使两类地区呈现不同的净福利状况

对长期在城镇已有稳定职业并定居的人群可纳入城镇的社会保障,针对临时在城镇打工的农村劳动力的迫切需要,先进行工伤保险、大病医疗保险等保障措施。降低农民工参与社会保障的门槛,交费基数、交费年限并与所在企业按比例分摊,让更多的农民工年老时能领取养老金。允许企业为农民工在农村交纳养老保险,农民工可到当地社保部门参保和退保。建立方便合理的养老保险跨省区转移机制,不论他们迁移到什么地方都可以凭卡交纳和领取社会养老保险费(金)。

(五)劳动力流动与“劳动换工业品”的循环

劳动力流向东部地区增加了中西部地区的居民收入,居民收入的提高诱发了中西部地区居民消费结构的升级和消费支出的增长,尤其是工业消费品拥有量快速增加。而工业消费品绝大多数产自于东部地区,中西部地区输出劳动力获得的劳动收入最终转化为东部地区工业消费品的购买力。在东部地区就业的劳动收入,除“城市挣钱城市花”的部分外,大部分流到中西部地区并已成为中西部地区重要的收入来源。

[1]杜鑫.劳动力迁移对中国农村居民经济福利的影响[M].北京:知识产权出版社,2010.6.

[2]聂亚珍.欠发达地区农村劳动力迁移问题研究[M].成都:四川大学出版社,2009.2.

[3]姜仁华.劳动力迁移与农民收入的地区间差距[M].厦门:厦门大学出版社,2008.5.

[4]严莉.浅析收入及消费价格指数对农村居民人均消费支出的影响[J].农村经济与科技,2009,(4):3-4.

[5]刘升.农村宅基地置换城镇住房的理论内涵阐释[J].浙江工商大学学报,2014,(2):53-60.

[6]刘烨,曾小明,李霁虹.湖南省农村剩余劳动力迁移影响因素的实证分析[J].经济视角(下),2013,(7):102-103.

[7]姜义昌,丁晓辉,邢治斌.基于Probit模型的农村劳动力迁移程度研究——以山西忻州为例 [J].经济与管理评论,2013,(5):43-47.

[8]张红宇.农村劳动力迁移与农民收入[M].北京:中国财政经济出版社,2010.10.

[9]蔡昉.中国人口与劳动力问题报告——刘易斯转折点及其政策挑战[M].北京:社会科学文献出版社,2007.