财政政策在天津“三区”建设中的支持作用研究

2015-12-03刘永胜张淑荣

刘永胜+张淑荣

摘 要:经过近几年来的开发与建设,天津“三区”基础设施已初步完善,示范工业园区、农业产业园区及农村居住区协调发展的格局已基本形成,作为“三区”建设与发展中重要支持与引导手段之一的财政支持政策在资本撬动、产业导向及资源优化等方面起到了至关重要的支撑作用,但由于财政能力的约束、投入机制和投入体系的不完善等因素的影响也制约了天津“三区”的进一步发展。

关键词:财政政策;“三区”;天津

中图分类号:F120 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2015.11.017

The Support Role of Financial Policy in the Construction of "Three Zone" in Tianjin

LIU Yong-sheng, ZHANG Shu-rong

(College of Economics & Management of Tianjin Agricultural University, Tianjin 300384, China)

Abstract: With the development and construction, the infrastructure of "three zone" has achieved preliminary improvement in recent years in Tianjin, and the coordinated development pattern has basically formed between model industrial parks, agriculture industry parks and rural residential areas. The financial policy, as an important means of support and guidance, played a crucial supporting role in capital mobilization, industry-oriented and resource optimization. Nevertheless, the constraints of fiscal capacity, imperfection of input mechanism and system restricted the further development of "three zone" in Tianjin.

Key words: financial policy; three zone; Tianjin

“三区”联动发展是天津市政府在统筹城乡发展的基础上提出的一个新的发展理念,是以示范小城镇建设为龙头,以农村居住社区、示范工业园区、农业产业园区“三区”建设为手段和载体,旨在促进农村城镇化、工业化和农业现代化“三化”统筹协调发展,达到优化农村经济结构,拓展非农产业和经济增长空间,提高土地资源产出效率,改善农村居民的生活质量、增加农民收入等目标。同时,“三区”联动发展也是政府对市场失灵的修正与补充,是对农村经济体系的一次重组与提高,是在政府主导下,依靠行政手段和市场机制的共同作用提高天津区县农业及农村生产要素边际生产力的一种经济运行模式,对天津经济结构调整优化及经济增长方式的转换具有里程碑式的意义。

1 天津“三区”整体发展现状及成效

1.1 天津“三区”整体发展现状

1.1.1 示范工业园区建设 投入不断扩大,区域优势逐步形成为整合区县工业园区,优化经济结构,提升产业层次,实现集约化、集群化和生态化发展,在对103家乡镇工业园区进行整合的基础上,确立了基础条件较好的有发展前景的31个示范工业园区作为“三区”联动发展的重要载体之一。从区域分布来看,示范工业园区主要分布在产业承接能力较强、发展空间较大、区域潜在发展优势较明显的区县。31个园区分别分布在11个区县,其中津南、武清、宝坻各4个,西青、北辰、静海各3个,东丽、汉沽、大港、宁河、蓟县各2个。从产业结构来看,主要集中于高新技术产业和新兴优势产业,主要包括新能源、新材料产业、节能环保产业、电子信息产业、航空及汽车零部件研发制造产业等,基本形成了高、新、特为主导,农、工、商、贸相结合,竞争潜力大,区域优势明显、潜在效益优越的产业群和产业带。

截至2011年底,31个示范工业园区共引进签约1 450个项目,计划总投资4 778亿元,项目平均投资额3.1亿元。亿元以上大项目有603个,其中有34个项目投资均超过了30亿元。有212个区县重大项目落户园区,占同期区县重大项目总数的42.8%。园区开工建设项目1 106个,占已签约项目的76%,完成固定资产投资1 134亿元,占计划总投资额的23.1%,其中基础设施投资达200亿元。已竣工投产项目417个,武清中华自行车王国、宝坻马家店工业区、西青汽车工业区、津南八里台工业区等8个园区的竣工投产项目达到10个以上。完成投资287亿元,实现工业总产值1 520亿元,销售收入1 200亿元,利税总额213亿元,创造就业岗位15万个。2012年1—10月,31个园区新增签约项目503个,新增计划投资额1 156亿元,新增基础设施投资30亿元,新增竣工投产项目757个,新增固定资产投入近500亿元。随着园区基础设施的不断完善和区域优势的不断增强,一些国内、国际大型知名企业开始在园区落户,同时园区的孵化器功能逐步增强,集聚效应日渐显现,园区整体发展潜力正逐步释放。

1.1.2 农业产业园区建设成效显著 在“三区”联动发展方针的指导下,天津各区县积极推动现代农业产业园区建设,并取得了一定成就。目前已建成21个现代农业示范园区、100个现代畜牧养殖示范园区和55个优势水产品养殖示范园区,园区生产的设施化、机械化、科技化、组织化、标准化水平明显提升,产业优势、科技示范效应及旅游观光带动功能显著增强。

截止到2012年底,农业示范园区已达到21个,蓟县、宝坻、武清、宁河、静海和西青各2个,滨海新区8个,北辰1个。目前,蓟县、宝坻、武清、宁河、静海、西青、北辰和大港的刘岗庄14个园区已基本建成,其规划面积2.62万hm2,其中核心区0.29万hm2,计划总投资78.5亿元,已完成投资68.7亿元,占总投资额的88%。涉及蔬菜、瓜果、食用菌、花卉、苗木等多种模式以及畜禽养殖、加工物流、科技示范及休闲旅游等多个领域。目前,示范农业园区已累计建成设施农业总面积达4万hm2,其中高标准设施农业3万hm2,占90%。发展农业龙头企业440个,农民专业合作组织2 414家,进入农业产业化体系的农户数占农户总数的比重达90%。其中去年全年推广新品种260个、新技术114项,累计建立科技示范户2 271个。农机综合作业率达到78%,位居全国第三,小麦、水稻等大田作物基本实现了全程机械化。

在农业示范园区快速发展的同时,一批高水平、高标准、高效率的现代化畜牧养殖示范园区和水产品养殖示范园区也已逐步形成。目前已建成100个现代化畜牧养殖示范园区和55个水产品养殖示范园区。其中100个现代畜牧示范园区分布在蓟县、宝坻、武清、宁河、静海、东丽、西青等11个涉农区县,涵盖生猪园区50个,奶牛园区27个,蛋鸡园区11个,肉鸡园区9个,肉牛、肉羊和长毛兔园区各一个,总投资达12.34亿元。55个水产养殖示范园区包括24个工厂化园区和31个池塘型园区,主要分布在滨海新区、宝坻、静海、宁河、武清、蓟县等水域资源丰富、养殖条件较好、养殖技术较为成熟的区县。截止到2011年底,已投入7.16亿元,建成工厂化养殖面积72万m2,改造池塘面积0.37万hm2。

1.1.3 农村居住区建设稳步推进 作为“三区”联动发展中的重要依托——农村居住区建设近年来也得到了快速发展。自2005年以来天津市开始“宅基地置换”试点工程,并在不断总结经验的基础上加快建设速度。到目前为止,共启动了四批47个小城镇试点,包括1个新城、40个镇、6个村,涉及100万农村居民。规划建设农村居民安置住宅和公建设施5 000万m2,计划总投资2 400亿元。目前,这些试点镇村已建成20个,累计开工3 201万m2,竣工1 801万m2,完成投资966亿元,迁居农村居民达40万人,全市城市化率82%,累计完成土地复垦1 706 hm2,其中已有部分通过恢复性建设重新投入农业生产,复垦土地设施化、组织化、园区化水平不断提升。其中,2011年示范小城镇建设试点新开工面积1 001万m2,竣工651万m2,完成投资456亿元,迁并80个村庄,转移人口达20万。

1.2 “三区”发展的主要成效

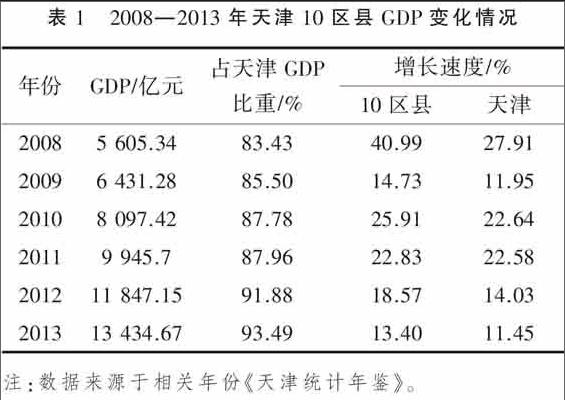

1.2.1 “三区”联动发展推动了区县经济的快速发展 近年来,随着“三区”建设与发展的不断深化,天津整体经济实力不断提升,尤其天津区县经济得到了快速发展。如表1所示,涉及“三区”的滨海新区、东丽、西青、津南、北辰、武清、宝坻、宁河、静海和蓟县10个区县GDP总量由2008年的5 605.34亿元增加到2013年的13 434.67亿元。占天津GDP比重由83.43%提高到93.49%。2008—2013年间,10个区县的GDP年均增长速度为19.1%,远高于同期天津总体GDP年均增长速度(16.42%),GDP环比增长速度也均高于同期天津总体GDP的增长速度。这些数据表明,“三区”联动发展正逐步成为天津区县经济发展的亮点,有力地推动了天津区县经济快速稳定发展。

1.2.2 “三区”联动发展有效促进了农村经济水平的提高 农民收入水平不断提高,收入增长显著。2013年,天津农村居民人均可支配收入达到了15 405元,远超过全国平均水平9 430元,比2012年增长了13.5%,远高于2009和2010年的10.4%和10.5%的增长速度。其中工资性收入达9 092元,占所有收入中的59%,比2011年增长了14.77%,远高于2009年的10.7%和2010年的11%的增长速度。家庭经营性收入为4 511元,占所有收入的29.28%,比2011年增长了9.3%。10个涉及“三区”的区县,农村居民年均可支配收入也达到了万元以上,其中西青、东丽、北辰和4个区县均超过了天津平均水平,分别为18 563元、18 555元、17 586元和17 525元。其余区县虽有所偏低,最低的为宝坻,也达到了14 269元。

农业总产出持续增长,农产品生产能力不断提高。2013年,天津农、林、牧、渔及其服务行业总产值为412.36亿元,比2012年增长了3.8%。其中农业总产值为217.16亿元、林业3.09亿元、畜牧业108.63亿元、渔业73.2亿元、服务业10.28亿元,分别比2012年增长了4.4%、2.8%、2.4%、5.4%和0.4%。从行业结构来看,农业比重为52.66%、牧业为26.34%、渔业为17.75%、服务业和林业分别为2.49%和0.75%。从农产品生产情况来看,主要农副产品自给率达到90%以上。2013年天津粮食产量为174.71万t比2012年增长8%;肉类、水产品和蔬菜产量也均有所提高,分别为,46.48万t、39.86万t和455.06万t,分别比2012年增长了1.5%、9.2%和1.6%;奶类和禽蛋产品基本稳定,产量分别为68.53万t和18.89万t,分别比2011年下降了0.5%和0.8%。

2 “三区”建设中的财政支持政策评估

2.1 “三区”建设中的财政资金投入情况

在“三区”建设中,天津市及区县地方政府通过多渠道筹措资金、制定财政优惠政策、为园区搭建融资平台等多种方式支持“三区”的建设与发展。各区县在逐渐加大对“三区”的政策和资金支持外,积极搭建投资、融资和集资平台,不断拓宽“三区”建设的投融资渠道。目前,在“三区”建设资金的投入方面已实现了财政支持、自我积累和社会投入等多元化、多渠道和多层次的投入机制。

为支持乡镇工业区基础设施建设,2007年开始实施乡镇工业区基础设施建设,市财政安排专项资金2.5亿元,扶持乡镇工业区发展,用于乡镇工业区基础设施建设贷款贴息,已支持36个乡镇工业区实施基础设施建设项目。2009年,为促进区县经济快速发展,市委、市政府决定整合发展提升区县示范工业园区,市财政根据市政府《关于整合提升发展区县示范工业园区的若干意见》,多方筹集资金,落实区县示范工业园区基础设施建设贷款市财政贴息政策,拨付市级贴息资金9.6亿元,支持31个区县示范工业园区建设。按照“十二五”发展规划,到2015年,31个园区基本建成,基础设施投入累计达到580亿元,建设水平达到“九通一平”。

为加快现代农业园区建设,提高农业园区化水平,充分发挥园区示范带动作用,“十一五”期间,市财政安排专项资金2.65亿元,占市级支农支出的2.52%。用于现代农业示范园区基础设施建设补助,其中现代农业示范园区11 000万元,现代畜牧业示范园区4 500万元,优势水产品养殖示范园区3 000万元,滨海农业科技园区8 000万元。在市级扶持资金的基础上,各区县也都出台了相应的配套扶持政策。据统计,截至2012年10月底,55个水产养殖示范园区财政资金补助0.79亿元,引入资金6.37亿元。100个畜牧养殖示范园区中财政资金补助1.82亿元,带动社会投资达10.52亿元。21个现代农业示范园区中蓟县、宝坻、武清、宁河、静海、北辰和大港7个涉农区县中的14个园区已完成68.7亿元投资,其中财政资金补助2.3亿元。

除此之外,天津市政府还制定了土地出让金返还、园区新建企业税收返还等制度以支持园区建设与发展。

2.2 财政支持在“三区”建设中的作用与影响

2.2.1 通过资金杠杆作用,减缓了建设资金不足的压力 资金缺乏一直是制约“三区”建设与发展的主要因素之一,尤其是在当前“三区”建设刚刚起步阶段,从园区规划、基础设施建设投入、环境保护到园区项目的落实均存在着巨大的资金缺口。园区虽然通过各平台不断拓宽引资与融资渠道,但园区建设的资金瓶颈一直未能突破,尤其是随着各项目的逐步启动,各配套设施亟须大量的资金投入。投入资金的不足一方面影响了“三区”建设与发展的进程,另一方面也极大地制约了联动目标的实现。基于这一现状,天津市政府和相关区县在当前财政资金紧张的情况下,采取有力措施对园区采用资金倾斜与扶持。如自2009年起,除对示范工业园区进行贷款贴息外还通过其他途径与方式进行财政资金倾斜与支持;在农业产业园区建设中,除专项农业补贴资金外,天津市政府与区县还安排产业园区专项建设资金用于支持农业产业园区的建设与发展。财政资金支持一方面支持了园区的建设与发展,另一方面也通过财政资金的杠杆撬动了外部资金的注入,从而在一定程度上缓解了园区建设资金的不足,加快了“三区”建设步伐。

2.2.2 产业导向作用明显,产业布局日趋合理 财政支持的另一个重要的作用与影响体现在对“三区”建设的引导。园区建设与发展一方面依靠区位优势、资源禀赋及经济基础,另一方面与园区项目技术水平、研发能力、产业层次等密切相关。作为推动和促进经济与产业结构优化与升级、转变增长方式、创造新的经济增长点的“三区”建设对天津未来经济建设与发展起着重要的战略支撑作用。财政支持也正是基于这一目标,对不同园区和不同项目实施战略导向。“三区”建设中,财政资金在各园区与项目的一般支持基础上,优先支持“高、新、特”项目与产业,尤其是注重支持对转变经济增长方式、优化经济结构具有重要作用的项目与产业。这种倾斜性财政支持政策与措施无疑对“三区”的建设与发展起到了重要的宏观调控与导向作用,同时也为提升天津地区及各区县经济持续发展潜力奠定了坚实的基础。

目前,示范工业园区已成为大项目、“小巨人”、楼宇经济的重要发展载体产业优势和集聚效应日渐凸显,许多规模、结构和前景较好的项目已成功落户,部分世界500强或中国500强项目也已成功引入。31个示范工业园区已形成产业定位清晰、各具发展特色的结构布局,成为推动区县经济发展的新引擎。另外,在农业、水产和畜牧园区方面,通过资金与政策导向,不断提升农牧渔等产业的生产能力和生产水平,设施化、标准化和数字化农业比重持续提高,示范功能、主导功能和带动作用日渐显著。

2.2.3 促进资源重组与优化,提高了产出效益水平 通过运用财政手段,通过居住区建设释放“过剩”农村劳动力和“闲置”土地资源,并通过示范工业园区和农业产业园区建设“盘活”这些资源,获取规模经济效益,提高各资源要素的边际生产力,从而优化经济结构、转换经济增长方式,实现区域经济平衡发展的最终目标。

据天津市农委统计,现代农业示范园区的生产效率比普通农业生产提高了3倍左右。畜牧养殖示范园区的生猪园区仔猪成活率等生产指标高于全市平均水平的10%以上,奶牛园区产奶牛年单产平均为8 t以上,达到国内领先水平,部分园区已达国际先进水平。水产养殖示范园区的养殖企业产量增幅达30%,效益增幅达40%,其中工厂化养殖单产由215 kg·m-2提高到230 kg·m-2,池塘型生产由15 t·hm-2提高到19.5 t·hm-2。

2.3 财政支持在“三区”建设过程中存在的主要问题

通过对部分区县“三区”建设中财政支持方面的问题进行实地调研发现,虽然“三区”建设进展速度不断加快,且部分园区已转入扩展区建设进程,但总体上来看建设资金缺乏仍是其面临的主要制约因素,尤其是在财政资金的支持力度、支持方式及支持体系等方面仍存在较多的问题。

2.3.1 资金支持总量不足,投入渠道散乱,支持效果有待进一步提升 在“三区”建设中,可以划分为两部分,即通过市场机制的融资与集资建设和对市场“失灵”部分的政府建设。前者主要通过银行贷款、项目引资等方式完成,后者是以政府拨款即财政投入方式完成。在弥补市场“失灵”方面,财政政策不仅扮演着“扶弱”的角色,更重要的是能够集中有限的资金产生明显的杠杆作用。

但从实际情况来看,基于当前财政支付能力,财政资金对三区的投入比例仍旧偏小,总体投入不足,无法完全满足“三区”建设与发展对公共产品的需求。另外,从投入项目和投入方式来看,还存在着“撒胡椒面”的行为,即在财政投入上重点不突出,投资主体、投资方式和投资渠道比较分散,从而造成财政资金支持对“三区”建设的杯水车薪局面,也进一步制约了“三区”建设与发展的速度与成效。尤其是对“高、新、特”项目与产业的引进与落实带来了不利影响。

2.3.2 财政支持体系尚不完善 目前,“三区”财政支持体系仍在逐步探索和完善当中,在支持重点、方式和方法等方面还存在着诸多不足。其主要表现为以下几个方面。

(1)财政支持重点亟须细化。当前财政支持政策仍侧重于产业层次导向,即以“高、新、特”产业为主,但对于不同区县、不同园区等方面未制定有效的措施。对于那些财力较薄弱的区县不能实现“自给自足”,甚至对于部分配套措施也无力落实,从而导致区县间园区建设和发展能力及水平与财力较雄厚的区县相比落差较大,不利于地区间平衡发展。另外,对于一些特殊园区,由于其生产环节的特殊性,在财政支持方面仍存在着空白。如畜牧养殖示范园区在所产生的大量废弃物往往会导致当地环境和资源恶化,不利于当地经济的循环发展,但目前还没有有效的专项财政支持政策与措施。

(2)财政支持途径和方法方面仍存在着不足。这主要表现为:①在农业园区建设上统一采取先建后补的财政支持措施。虽然这一做法可以控制园区的重复建设与盲目建设,但也不利于新建园区及园区后期项目的建设与发展,从而制约了园区建设与发展速度与水平。②资金支出方面完全采用凭票报销方式。这一做法虽然符合财务制度规范,但在实行过程部分项目支出也属无票支出,如对当地农民雇工的支出。③在支持途径方面,市支持资金是通过区县财政部门再下拨到对应园区或建设项目,这种做法往往会降低财政资金效率,甚至会导致部分资金被截流或分流,不利于园区建设与发展。

(3)财政支持政策缺乏持续性。政策目标的实现程度一方面取决于政策的支持力度与强度,另一方面也取决于政策的持续性与稳定性。一般而言,稳健且持续性较强的政策对长远目标的实现,尤其是对战略性目标的实现具有极其重要的作用。实现“三区”联动发展及天津产业结构调整、经济增长方式转换等目标,需要有稳定性与持续性的财政支持政策。但从当前政策安排来看,财政政策的稳定性与持续性并没有保障。目前部分地区的“三区”建设已进入拓宽区,但财政支持政策均集中于起步区的建设,且大部分财政资金支持政策也主要针对起步区的基础建设,在起步区与拓宽区建设之间存在明显的政策真空,拓宽区建设的财政支持政策严重短缺。虽然财政政策的滞后性与断层暂时并未对“三区”发展带来较显明的影响,但随着起步区建设的逐步完善和对发展区的不断扩建,这一问题将越来越突出。

3 完善财政支持政策体系,推动“三区”协调发展的对策与建议

3.1 加大支持力度,明确投入主体

认真落实好中共十八大提出的各项目标任务和改革措施,按照全面建成高水平小康社会、实现城乡一体化的要求,大幅度增加财政支持“三农”的力度,实现投资重点向农村和民生倾斜的要求。主要应继续加大对现代农业示范园区、畜牧和水产养殖示范园区的支持力度,尤其是加大对废弃物处理、产品质检等方面的支持力度,保障产品质量,构建良好的循环经济发展模式。

在支持力度方面,由于总体财政资金能力的制约和园区庞大的建设资金需求,政府不可能做到一步到位。因此,政府一方面应通过多渠道进行资金融通,另一方面可实施分区域、分阶段、分项目进行有轻重缓急地逐步投入。尤其对于具有传统优势和对于产业与经济结构调整具有重要作用的园区与项目实施优先支持,并加大资金投入。对于竞争力弱、经济效应与社会效应不明显的园区与项目,在保证园区建设与发展的必需资金投入外,应适当减少财政资金的投入。另外,对于已进入自我发展或具有强大融资能力的园区与项目应以政策支持为主来置换资金支持,以提高财政资金对其他园区或项目的支持力度。同时,借助国家大力扶持“三农”,坚持将新增投资重点投向农村和民生领域等大好时机,将农业产业园区、农村环境和基础设施建设等任务形成具体的建设项目,争取中央财政的支持。

在投入主体方面,应集中财力,实行财政资金的统一划拨,必要条件下可由农、工、发、财、建、园等机构与部门联合组建“三区资金划拨”机构,负责对各区县“三区”支持资金的协调与划拨,提高财政资金的效率与效益。而相应机构与部门则主要对“三区”建设成效进行监督与评估。

3.2 理顺投入机制,加强园区项目及资金监管

提高财政资金效率,增强资金效益首先应该理顺资金的投入机制。政府应主要从以下几个方面入手。

(1)确立财政资金的导向转换作用。在初期建设阶段,应强调财政资金在基础设施建设中的主导作用,社会资金和项目资金在未能进行财政职能转换前只是对财政资金不足的补充作用。

(2)在园区发展或运作阶段,应以社会资金和项目资金投入为主,财政资金主要作为市场“失灵”部分的调节作用,同时,在项目引进与发展方面应加强财政资金的导向作用。

(3)在“三区”建成后的发展阶段,财政资金应主要起到宏观调控的功能,除保持财政资金对项目引进与发展的导向外,其他财政支持政策应逐步退出,坚持以项目与企业的自筹资金和社会融资为主导的市场化投入机制,财政资金只是以“基金”的形式对市场“失灵”时进行必要的干预与调节。

另外,在理顺投入机制的同时要加强对园区项目及资金的监管。市政府应制定相应的监管细则,指派对应机构与部门对园区及“三区”实施分项监督与检查,各机构与部门应制定科学合理的量化评估办法,以指导和监督园区项目的落实情况,并能够对“三区”建设中存在的问题进行及时的诊断与治疗。一方面应联合农、工、发、财、建、园等机构与部门并配合专家组建立“三区”资金投入监管的统筹机构,负责对市财政对“三区”建设资金的平衡与协调;另一方面应针对“三区”建设与发展情况制定量化评估标准,并由统筹机构负责评估与监督,以提高财政资金的效率与效益。另外,针对部分园区与项目融资能力不足等问题,政府可出台相关政策或组建专门“信托”机构,对社区居民资金的融通进行担保,一方面可提高园区融资能力,另一方面也可拓宽社区居民收入渠道。

3.3 强化杠杆作用,协调区内及区间资源配置

强化财政政策的杠杆作用主要是基于“三区”持续稳定发展目的,利用政策倾斜与选择协调区域间、园区内部及园区与园区之间资源要素的优化配置。同时,在杠杆运用过程中注意财政杠杆的方向与着力点,应依据由近及远,由弱及强,由部分及总体的原则进行调节。应着重于以下几个方面。

(1)利用税收政策引导高效率要素向“高、新、特”产业及园区转移,以提升县区及园区的竞争力。

(2)利用产业发展政策,加强对园区及区内企业技术研发方面的支持,为加快企业技术的转型升级提供支撑。

(3)利用投资政策支持“三区”尤其是居住区建设及其外延发展,以提高“三区”的环境承载能力与水平。

(4)利用直接补贴政策进一步提升传统优势产业的竞争力,进一步强化区域优势。

3.4 进一步完善财政支持政策体系

(1)进一步明确财政支持重点。结合区位优势和产业定位分区县、分行业(项目)制定切实有效的财政支持政策与措施。

(2)优化支持路径,完善支持方式。在市财政资金拨付上可借鉴“直补”方法,直接拨入园区或建设项目;在资金支付上可根据园区需要采用票据比例报销,或直接给予一定的浮动比率;在支持方式上,对农业园区可采取项目跟进或项目担保方式,经前期跟进评估合格后或项目提供担保后采用“先补后建”的资金支持方式,促进园区及项目的快速建设与发展。

(3)尽快出台关于拓展区建设的财政支持。目前所出台的多项财政支持政策主要针对起步区建设,而未涉及拓展区。从长远发展角度考虑,政府应尽快出台针对拓展区建设的相应财政支持政策。

(4)适当调整及延长部分支持政策的执行期限。如在《关于整合提升发展区县示范工业园区的若干意见》中关于财政贴息的规定期限是自2009年起连续3年的贷款贴息扶持措施期限太短,部分园区的整合并未完全落实,项目引资仍处于起步状态,不利于园区的长远发展,因此,建议可适当延长执行年限。据调研,大部分园区认为该项政策如放宽到5~8年对园区建设与发展更为有利。

(5)建立和完善“投、产、销”财政返还机制。针对当前部分区县及园区引资能力弱,基础差等问题,应建立财政返还体制。尤其是对于部分“高、新、特”项目产业,可根据企业建设投入比例、生产总值及销售收入等按照一定条件和比例给予资金返还,以支持这些产业在园区的落户与发展。

致谢:感谢天津市农村工作委员会政研室的支持与帮助。

参考文献:

[1] 蔡玉胜,王凤艳.我国城市发展中新区的城乡一体化功能与模式探索[J].农业现代化研究,2015(5):263-267.

[2] 刘国斌,张东爽.以小城镇建设推动县域经济发展的思考[J].经济纵横,2012(5):13-16.

[3] 王蒙.农村城镇化进程中政府角色及定位分析——以天津市三区联动为例[J].城市探索,2011(10):26-27.

[4] 天津经济课题组.城镇化的“三区”联动机制探索[J].天津经济,2011(2):25-32.

[5] 毛科军.实施“三区”联动战略推进“三化同步”发展[J].农村工作通讯,2011(17):37-38.

[6] 毛科军,樊敏,陈曦丹.新常态下天津现代都市型农业发展的新思路、新目标与新举措[J].天津农业科学,2015(7):1-6.