公民逝世后器官捐献潜在供者家庭捐献意向调查

2015-12-03潘晓鸣薛武军刘林娟项和立丁晨光任莉

潘晓鸣,薛武军,刘林娟,项和立,丁晨光,任莉

(1.西安交通大学医学院第一附属医院肾病医院,陕西 西安 710061;2.陕西省红十字会协调组,陕西 西安 710018)

目前,供体器官的短缺在世界各个国家都是一个严重的问题。自2008开始,中国逐步建立健全了各项法规,旨在逐步取消死刑犯器官使用,创建一个和世界接轨的、合法的和可持续发展的自愿器官捐献系统[1-2]。近年来,世界各国都呈现出等待移植的患者人数累积越来越多,而可供利用的器官来源越来越少,其间的差距日益明显,找到新的器官来源成为目前当务之急[3]。欧美国家多采用脑死亡器官捐献(donations after brain death, DBD)获得器官来源,心脏死亡器官捐献(donations after cardiac death, DCD)只是作为一种器官来源的补充[4]。中国的国情不同,在我国脑死亡并没有立法[1,5],对大多数中国人来说,习惯上也不认可DBD。因此,器官短缺在中国更为严重,甚至于想要获得临床宣布脑死亡的供者器官,必须等待其心脏死亡临床诊断成立后才可进行。

显而易见,在目前亲属间器官移植伦理审查非常严格的情况下,在国内增加器官来源的唯一方法就是患者心脏死亡诊断后的器官获取。同世界卫生组织器官移植条例相一致,我国逐步建立并完善了合乎法律法规的器官捐献系统,形成了最适合我国国情的器官移植计划——迅速开发利用DCD器官来源。中国器官自愿捐献系统工程包括3个部分:中国器官分配网络、器官获取组织(organ procurement organizations, OPO)以及红十字会组织(the Red Cross Organization, RCO)。作为第三方的非营利组织,ROC参与国家法律法规授权的器官捐献具体实施工作;除此以外,该组织机构协同OPO和器官分配网络,共同完成器官捐献工作[1]。

人们对于DCD器官移植的认知和捐献意向不尽相同[6-8]。受中国几千年来的传统文化影响,普通人总是希望能够保持死后尸体完整,尤其在国内偏远农村,这种“全尸”观念根深蒂固,因此,国内DCD器官捐献移植的成功率远远低于欧美等发达国家。这项研究的目的就是基于这些考虑,调查国内潜在供者家庭成员对于DCD及其移植的意向及态度,期望研究结果有助于临床实践。

1 研究方法

本研究通过同潜在供者家庭成员约谈或电话问答的形式,完成调查问卷收集相关信息。该项调查是一项横断面前瞻性研究,设计始于2010年。所有的研究工作均在中国西北地区西安交通大学医学院第一附属医院完成,且征得医院学术伦理委员会的同意。潜在的供者分布于西安市及其周边地区的各家医院,符合DCD器官捐献的标准,术后统计超过85%的供者为国际DCD分类四类(中国DCD分类3类),符合脑-心双死亡标准;其余不足15%的供者为国际DCD分类三类(中国DCD分类2类),这类供者不符合脑死亡标准,而是国际标准化的DCD。对于那些不能面谈而同意参与调研的潜在DCD供者家庭成员,本研究通过电话问答的形式完成调查问卷。回答问题一般需要花费30分钟左右。所有的12项调查内容来源于国内外的参考文献、红十字会协调员和相关专业医师的建议以及供者家庭的反馈意见,结合中国国情,基于供者的回答给予相应的5级Likert量表标记。

2 结 果

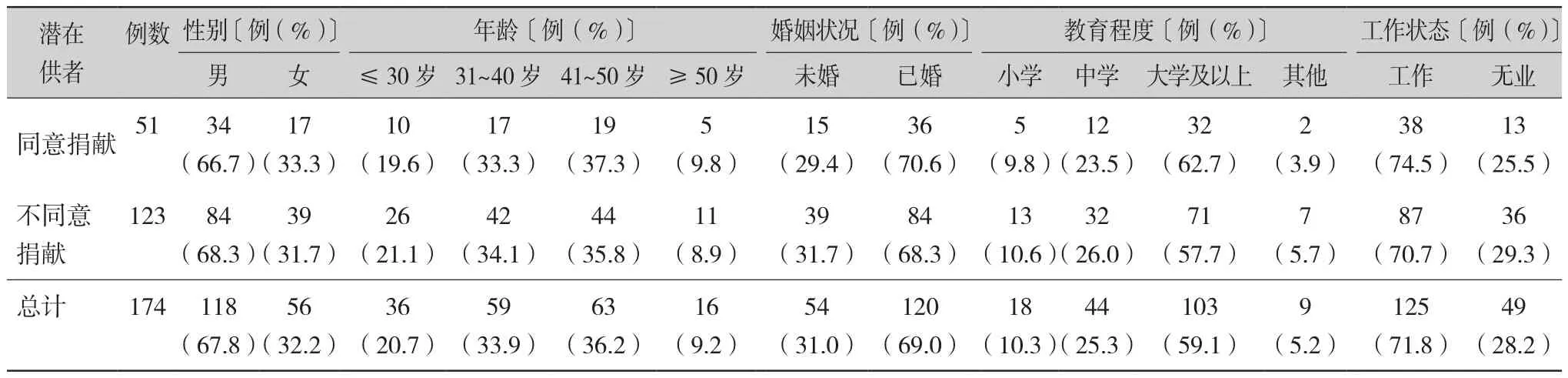

2.1 受试者人口统计学特征(表1):本研究列出了总共174例参与者的人口统计学特征,包括女性56例(32.2%),男性118例(67.8%)。参与者年龄分布:41~50岁63例(36.2%)、31~40岁59例(33.9%)、≤30岁36例(20.7%)及≥50岁16例(9.2%)。其中同意捐献和不同意捐献者的婚姻状况、教育程度、工作状态比较差异均无统计学意义。

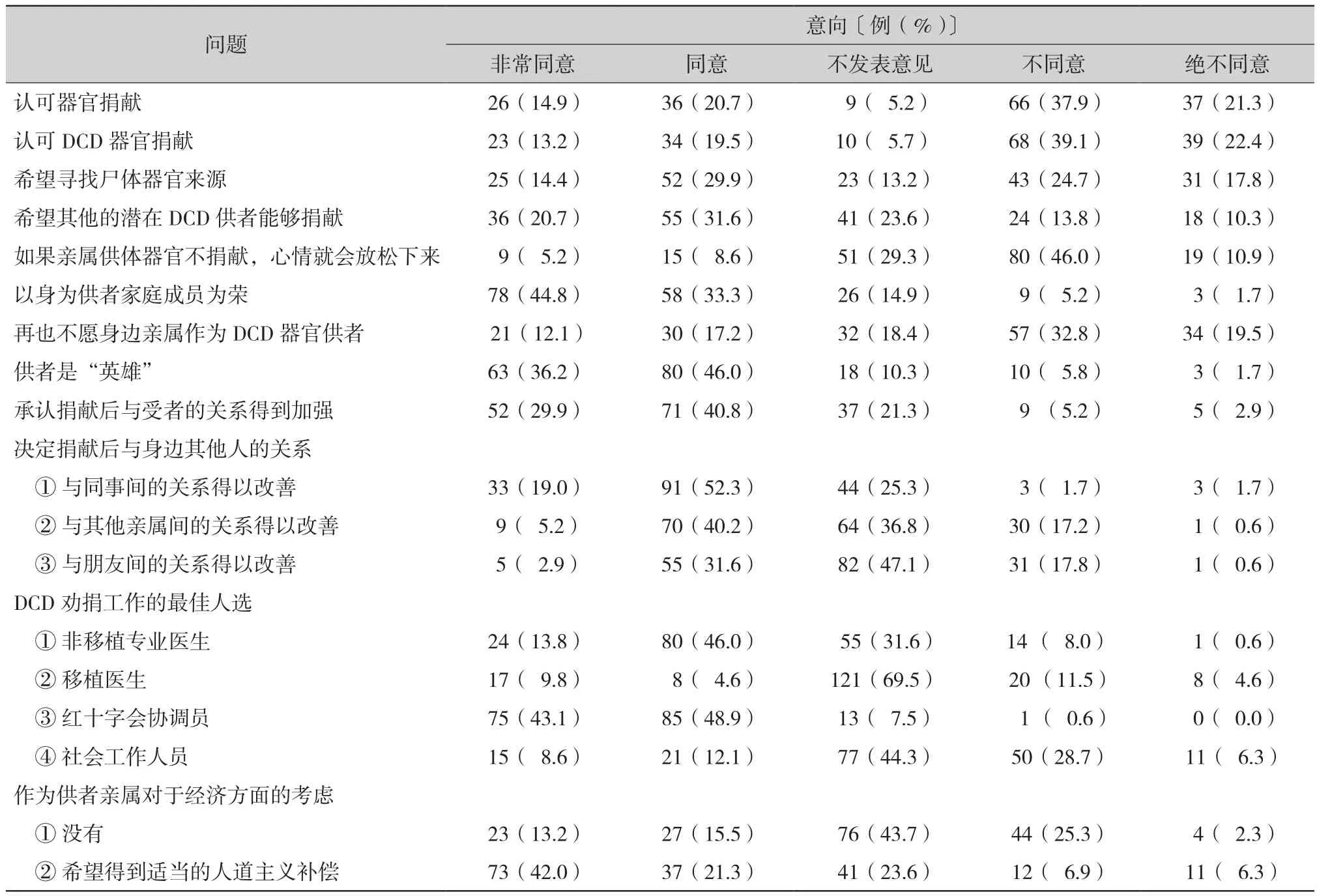

2.2 受试者DCD器官移植意向调查结果(表2):意向调查结果表示同意的前5名问题分别为:① DCD劝捐工作的最佳人选为红十字会协调人员(n=160, 92%);② 供者是“英雄”(n=143,82.2%);③ 以身为供者家庭成员为荣(n=136,78.2%);④ 器官捐献后,与同事间的关系得到改善(n=124, 71.3%);⑤ 与器官受者的关系得以加强(n=123, 70.7%)。DCD劝捐工作的最佳人选顺序为:红十字会协调人员(n=160, 92%)、非移植专业医生(n=104, 59.8%)、社会工作者(n=36, 20.7%)及移植医生(n=25, 14.4%)。身为供者的家庭成员,63.2%(n=110)希望在器官捐献后能够得到适当的人道主义补偿,28.7%(n=50)在捐献过程中从未考虑过经济问题。通过调查发现,家属在决定捐献后同身边其他人的关系或多或少都能得到改善,依次为与同事间的关系(n=124, 71.3%)、与其他亲属的关系(n=79,45.4%)以及与朋友间的关系(n=60, 34.5%)。同样调查结果也显示,受试者中仍然有44.3%希望去寻找尸体器官来源(n=77);52.3%希望还有其他的潜在捐献者来替代(n=91);如果有可能不捐献,13.8%承认他们会觉得悬着的心放松下来,有石头落地的感觉(n=24)。

表1 174例受试者的人口统计学特征

表2 174例受试者DCD器官移植的意向调查结果

2.3 123例受试者不同意DCD器官捐献的原因调查结果表3:在174例潜在DCD供者家庭成员中,有123例(70.7%)最终不同意DCD器官捐献。本研究汇总了一些常见的不同意DCD器官捐献的原因。潜在供者家庭成员不同意捐献的两个主要原因是:坚持“死后全尸”的认知,不愿因器官切取手术而遭罪(n=51, 41.5%);怕引起邻居、亲戚及朋友的误解(n=28, 22.8%)。

表3 123受试者例不同意DCD器官捐献的原因调查结果

3 讨 论

无论是在中国,还是在世界上其他的国家,器官短缺都是一个迫切需要解决的问题。在过去的几年中,为了解决国内日益突出的器官供求矛盾,摆脱长期以来饱受国外诟病的对于死刑犯器官的利用,中国建立了国内的器官自愿捐献系统,并逐步加以完善[1]。DCD器官移植系统工程已经在中国国内迅速发展壮大起来。自2010年开始,卫生部首批选择了11个试点地区开展DCD器官捐献工作,后来又追加了2个地区,并逐步向全国推广[9]。本院有幸参与其中。截至目前为止,国家已经将DCD器官捐献系统工作在全国铺开,涉及到各个地区多家移植单位参与其中,每年有超过500例次的DCD器官捐献。

在本次的调研中,大约78.2%的参与者以身为器官捐献供者家庭成员为荣,82.2%的人认为每一个供者都是“英雄”;70.7%的人认为在器官捐献后同移植受者的联系都有不同程度的加强。但仍有44.3%的受试者希望寻找尸体器官来源,52.3%的人希望有其他的潜在捐献者来替代。我们也观察到29.3%的人承认他们不想再经历同样的DCD器官捐献过程。受试者中的大多数人表示红十字会协调人员和非移植专业的医生最适合作为DCD劝捐人员。我们进一步研究发现,问卷调查结果也反映出了目前中国社会存在的一些问题[6],一些受试者在DCD劝捐过程中过多的考虑经济问题,希望通过器官捐献能够得到适当的人道主义补偿。

另外,在总共174例潜在供者家庭成员中,123例最终不同意DCD器官捐献,劝捐成功率还不到30%。在潜在供者家庭成员不同意DCD器官捐献的原因中主要涉及以下两方面:首先,近一半的受试者坚持“死后全尸”的认知(n=51,41.5%),坚称不愿在他们的亲人死后再“遭罪”(指器官切取手术);其次,怕引起邻居、亲戚及朋友的误解(n=28, 22.8%)。当然还有其他各种各样的拒绝理由,但通过这些不难看出,同中国几千年来的传统文化熏陶密不可分。古人有语“身体发肤受之父母”就是这种观念的最佳写照,尤其在国内偏远农村,这种“全尸”观念根深蒂固,因此,国内DCD器官劝捐的成功率远远低于欧美等发达国家。解决这个问题需要几代人的努力,更需要广泛的社会宣传和教育环境的不断改进,使人们针对DCD器官捐献树立正确的认知。

总的来说,尽管在DCD劝捐过程中以及其后的成功器官移植,对供者家庭成员的自尊以及社会关系的改善都带来积极的作用,但不可否认的是受试者对DCD仍然存在矛盾心理[10-13]。有接近1/3的受试者不准备接受第二次的DCD劝捐。对于供者家庭来说,整个DCD过程带给他们很大的压力。这项调研结果揭示了目前国内人们对于DCD器官捐献的意向和态度,对DCD供者家庭决策过程的信息收集,关注潜在DCD供者及其家庭所思所想,将有助于专业人员在DCD器官移植中发挥更大的作用。