李洪海与诗书画的神交

2015-12-03李雪

文/本刊记者 李雪

3月5日下午3点,中国人民革命军事博物馆创作室,书法家李洪海正手执毛笔,在宣纸上耕耘。

而与以往不同的是,案头上待书写的一张张四尺斗方已经经过宣纸打印,印有或苍松,或兰竹的水墨小品,文雅而富有情趣。

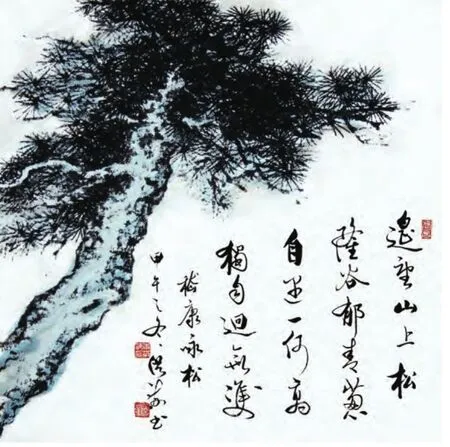

它们都出自李洪海的恩师启功之手。

其中一幅松柏图,姿态高耸,富有筋骨,李洪海选择了嵇康的《游仙诗》与之相配,沉思片刻,在留白处书写:

遥望山上松,隆谷郁青葱。

自遇一何高,独自迥无双。

几行行楷简洁干脆,骨势清秀,后两句笔法愈见开合洒脱,与诗情、与画意相得益彰,互为阐释。

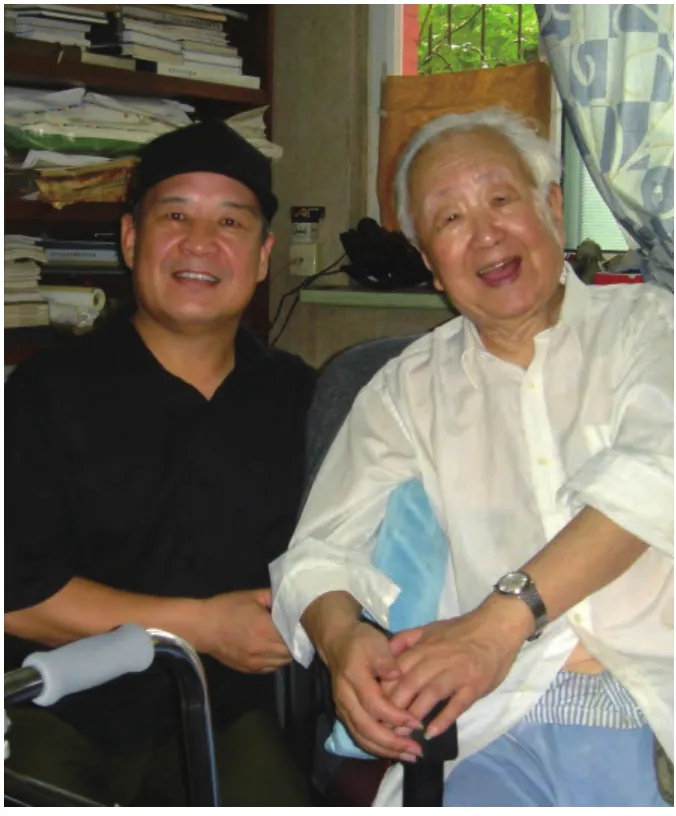

李洪海和恩师启功

春节前夕,受到刚刚发行的《中国书法报》刊载《启功谈诗书画与文人的修养》一文启发,李洪海开始着手新形式的书法创作——已经过世十年的启功之画作,近到唐宋、远至三国时期文人大夫的诗词,与他的书作共同在一方宣纸上得到呈现。

时间已经过去两个月,他仅仅完成了十二幅,距离目标数量还差得远。这不仅是因为将书入画的布局需要反复设计和体味,仅就画面而言,疏密、留白要留给观者几分耐人寻味和轻松自如,更在于,在这被他调侃为“时空穿越”的书法创作中,读画、选诗、“把诗品出禅味儿”然后进行勾勒书写,整个过程中最重要的,是达成诗情、画意与书道的那份神交。

诗咏画意

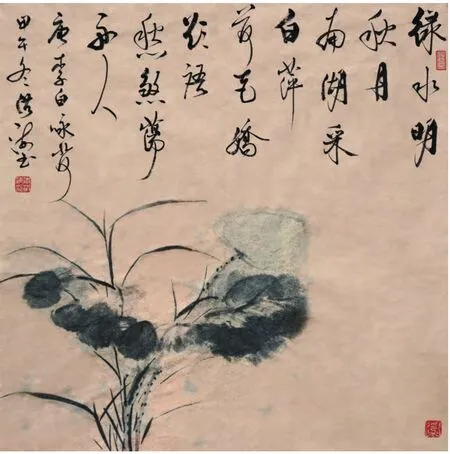

绿水明秋月,

南湖采白萍。

荷花娇欲语,

愁煞荡舟人。

这是李白的一首咏荷诗,李洪海用它来“吟”出画境。

“简洁”是李洪海选诗配画的重要标准之一,启功的文人画,寥寥几笔,收敛文雅,自然不适宜过于外放的文辞。

而笔墨流转间,画面所流露出的文人韵致,其本身就带有抒情、文学甚至哲学的意味。一幅荷花图,几笔晕染与勾画,就有了道不尽的欲说还休。“荷花娇欲语,愁煞荡舟人”则刚好与之阐发。

“诗眼合上了。”李洪海在找到文辞、意境都与画绝配的词句时常常这么说,似乎总是惊喜于中国古诗与水墨画之间天然相似的美学表达。

诗人王维能吟能画,被评价“援诗入画,然后趣由笔生,法随意转,言不必宫商而邱山皆韵,义不必比兴而草木成吟。”说的就是诗有画意,画有诗情的境界。

启功则把诗画结合分为两种情况。如倪瓒画竹“只写胸中逸气,任凭观者看作是麻是芦,画上的题诗与物象是合是离更不在考虑之列”,这种自标新意,自铸伟词的形态被他称之为“游离中的整体”。

而又如苏轼《提虔州八境图》“涛头寂寞打城还,章贡台前暮霭寒。倦客登临无限思,孤云落日是长安”中不仅具体点出了“涛头”、“暮霭”、“孤云”等景象,诗中荡肠气的情感更是八境图无从传达的,启功称这种诗丰富画境的情形为“唐宋人诗画密合之后的超脱”。

李洪海为画择诗,显然属于后者。题咏与画境相得益彰之外,更多了些情怀。

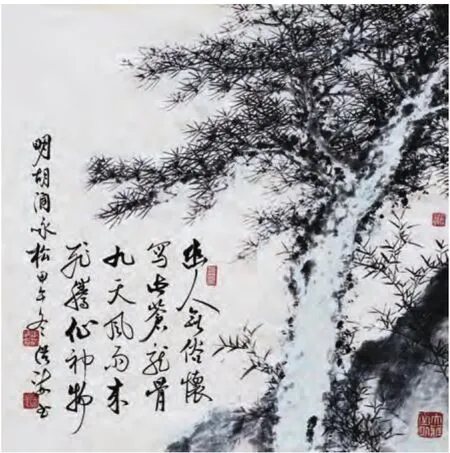

比如,《游仙诗》的“自遇一何高,独自迥无双”不仅在物象上与松柏孤高望远的姿态十分贴合,画中没有表达的端正坚决也被诉说出来,画意得到生发。而同样是松柏图,另一幅别有味道的水墨,则被他题上明代胡闰“幽人无俗怀,写此苍龙骨。九天风雨来,飞腾作神物”的词句,

在这一幅树干姿态更为挺拔,色调比较苍凉的画面中,做出了带有某种不羁的旁白,让诗情与画意得以相互成全。

运笔书辞

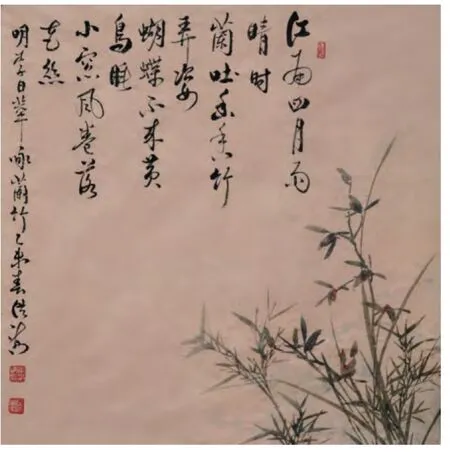

江南四月雨晴时,

兰吐幽香竹弄姿。

蝴蝶不来黄鸟睡,

小窗风卷落花丝。

兰草图上,李洪海用行书将明代李日华的咏兰竹诗书写得疏密巧布,满纸文雅。

“书表象,诗表情。”为画择诗之外,他认为,作为文辞的载体,书写诗词的笔墨与内容和谐统一的时候,才能升华。

而在这其中,首先,书体与诗应该协调。譬如,杜甫“国破山河在,城春草木深”的凄苦更适宜凝重的魏碑;毛泽东诗词“山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”的霸气,则适合用草书,那种狂放与豪迈也只有连绵、放纵的笔法才能诠释。

显然,简洁的田园诗用行书书写最为疏密得体,浓淡相宜。不过即便如此,同是行书,文辞内容与书风,也并非可以任意发挥。

李洪海的创作室悬挂着中国三大行书帖。王羲之的《兰亭序》用笔多露锋,娇艳俏丽,是妍雅之美;颜真卿的《祭侄文稿》枯笔极多,悲愤不平都在笔下;《黄州寒食帖》满纸则流露的是“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇”的颠沛之悲。

作者的情绪对书法最终的样貌带着影响,笔墨基础之上,倾泻在其上的感情是水到渠成。

李洪海多写行书,结字中宫紧凑,四外开合,得以诠释“软如杨柳和风舞”的雅致,以及“硬似长空霹雳摧”的不拘。

捧读片刻,不时提出诗中的某个字,细细研读,琢磨文辞的意境,然后拿起毛笔,蘸一笔墨——这是他所说“对要写的字要胸有成竹”,前期构思酝酿的不仅是笔法,还在于情绪,“研究诗的哲理,品出禅味儿”,然后才动笔。

由此,也就不难解释,宣纸上写就的咏兰竹诗何以有“江南四月雨晴时,兰吐幽香竹弄姿”的俊秀,以及“小窗风卷落花丝’的一点轻灵;“九天风雨来,飞腾作神物”开合之中,透着洒脱,正好似“幽人”所写“苍龙骨”;甚至于“荷花娇欲语,愁煞荡舟人”,笔墨线条中,多出的那几分不一般的愁思和荡漾了。

书诗题画

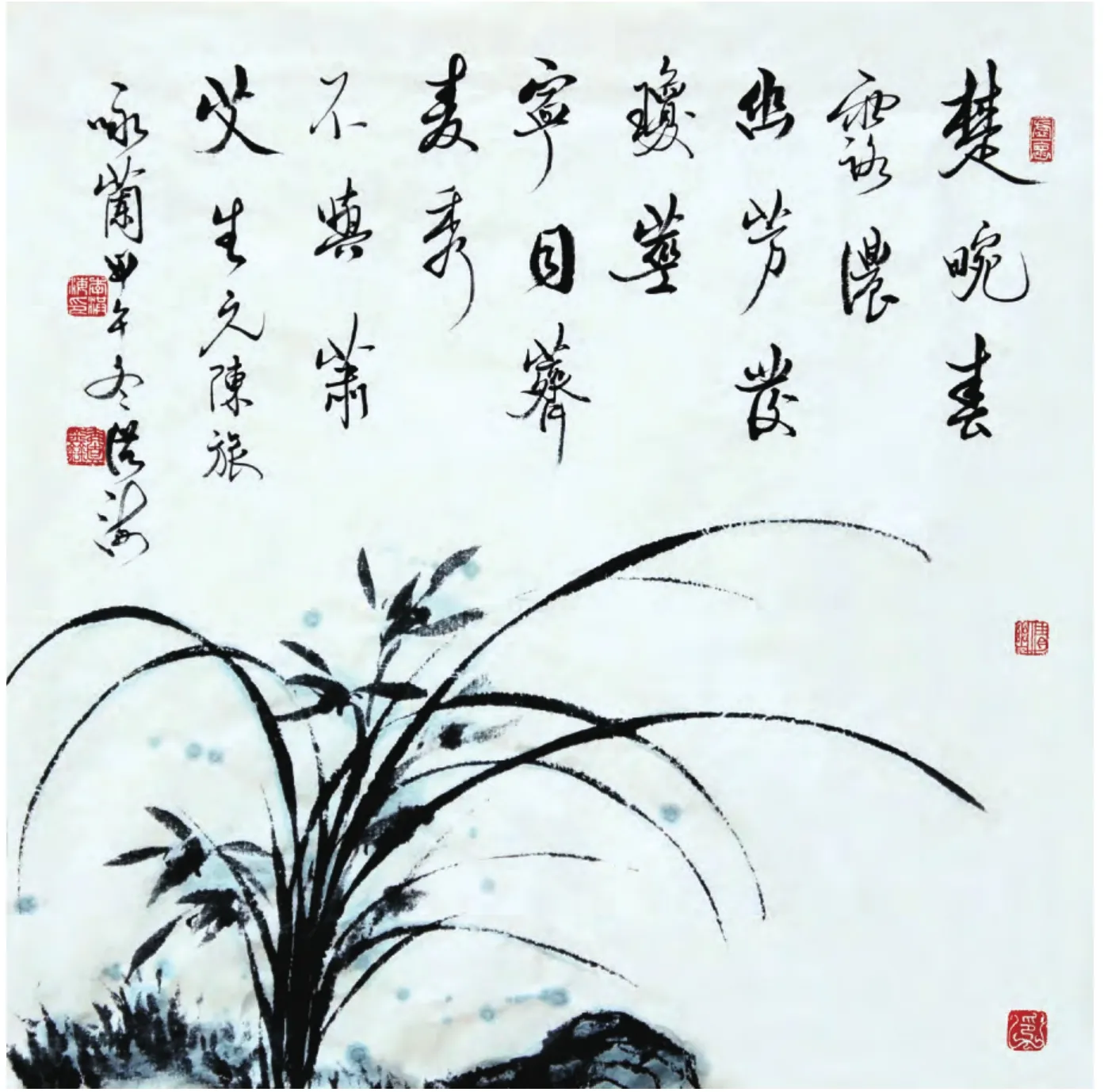

楚畹春露浓,

幽芳发琼茎。

宁同荠麦秀,

不与萧艾生。

仍然是一幅兰草图,恬淡文雅,留白处书写元代陈旅的诗,赋予了物象些许清高,字距疏散,笔致自然,和简洁的画面调性相宜。

书画同源,首先深于、广于这些点画、形象、工具、风格的外露因素。

比如画中的兰花细叶,与书陈旅诗句的细瘦点划,本身就若有呼应。这也如——元代柯九思、吴镇,以及明清之间的龚贤、渐江所画竹叶、树枝、山石轮廓和皴法,几乎与他们各自的笔划调子别无二致,是由于写字、作画工具相同,在某些地方,自然有相似之处。

除了外露因素之外,书、画、诗,有更深层次的同频共振。

这些共振的内核,来自于一个民族长久的共同生活,依此久而蕴成共同的心理、情调、好恶、乃至于道德。

荷花,“出淤泥而不染”;梅花,“香自苦寒来”;松柏,“独自迥无双”;兰草“宁同荠麦秀,不与萧艾生”——这是由物象所产生的敏感而易触的联想,联想之上,诗词赋予画中景物某种品德的高度,书法则承载文辞内容,是表现形式,他们共同合成艺术作品,也由一个民族相似的情怀来品味。

另一幅作品中,几棵柳树,一滩沙洲,两排鸿雁,画面是简简单单的恬淡闲适;“近看分明远欲无,水天空阔好江湖。幸然不入虞人眼,又被闲中画作图”, 李洪海所写的书法则显得飘逸优美,轻松自如,既是对画的题解,又从中提炼出自得的人文精神,互成其美。

然而正如诗中“又被闲中画作图”所传达的怡然,归根到底,一方宣纸上的书、诗、画结合,是笔墨中,文人的情怀相融,有赞颂,有抒发,但更多的是一份恬淡悠远的神交。