初中物理力学中的反例分析

2015-12-02夏凡

夏凡

摘 要:本文就一些物理教科书和参考书中表述不妥之处进行研究分析,分别举出合适的反例来证明命题有误,并给以修正,内容涉及力学、光学、热学等领域。在物理教学中,让学生掌握严密的逻辑推理与思维特点的同时,还掌握各类反例,就会更深刻掌握基础知识,以及提高无物理修养与培养科学研究能力。

关键词:初中物理;力学教学;反例分析

中图分类号:G633.7 文献标识码: A 文章编号:1992-7711(2015)22-058-01

一、重心一定在物体上吗?

重心是物理学中的一个重要概念,任何有质量的物体都有其重心,那么重心是一定在物体上吗?

首先,我们要知道,什么是重心,对于任何一个物体,都可以看作由很多微粒组成,每个微粒都受竖直向下的重力的作用,由于地球相比于物体很大,因此可以认为这些力彼此平行,因此,可以说任一物体都受到很多平行力(即物体各微粒所受重力)的作用,所有这些力的合力即整个物体的重力,而这些力的合力(即整个物体的重力)的作用点就叫做物体的重心。

由此,重心必须依赖于重力而存在,依据重心的定义,严格地讲,在地面上方的物体有重心的充分必要条件是其各部分的重力作用线是相互平行的。因此在地面上的大物体,不存在以上意义的重心。而重心这个概念只对地球附近的小物体有意义。此外,因为重心是这些重力合力的作用点,所以对于脱离地球的物体而言是没有重心的。例如太空中的宇宙飞船。

另外根据以上定义,我们还能知道,重心是一个定点,与物体所在位置及如何放置等无关。均匀物体的重心只跟物体的形状有关。规则形状的均匀物体的重心就在其几何中心。

至此,我们已对重心这个概念基本了解。那如何测定一个物体重心的位置呢?由重心的定义,我们容易得到如下简便的方法——实验悬挂法。

用线悬挂物体一点,平衡时,重心就一定在悬挂线或其延长线上,然后悬挂另一点,同样再使之平衡,则物体的重心也一定在新的悬挂线或其延长线上,这样前后2次悬挂线的交点就必定是其重心。

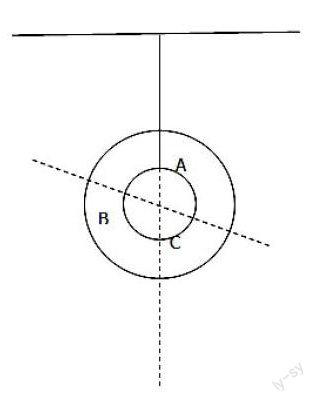

让我们来看一个例子,如图是一个均匀圆环。A,B分别为两次悬挂时的悬挂点,它们的悬挂线的交点C(圆环的几何中心),即是此圆环的重心。而C点并不在物体上。这时,我们已能得出结论,物体的重心并不一定就在物体上。也可能在物体外部。

二、对于传送带上的物体,其所受静摩擦力方向一定与其运动方向一致吗?

对于依靠传送带运动的物体,中学生很容易想到是静摩擦力使其跟传送带一起运动的,那么就会有很多人理所当然地认为,传送带上的物体所受静摩擦力方向一定与其运动方向一致,然而事实果真如此吗?下面我们来具体分析一下

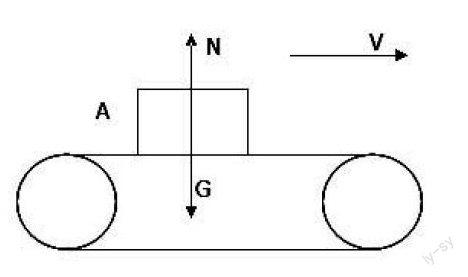

有个人的货物A要通过一传送带送达他处。如图:

我们设此时物体A与传送带已具有相同的速度,A与传送带一起在做匀速运动。则:a=0,所以若忽略空气阻力,A就不受静摩擦力作用,即f=0。

现在若情况有变,我们来看看会发生什么,假如这时等货的急了,需要更早拿到货物,因此,传送带被加速,以a1的加速度向前运动,这样,物体A相对于传送带就有向后运动的趋势,传送带就会施加给A一个向前的静摩擦力f=mA a1,aA=f/ mA。物体与传送带加速度相同。这时,静摩擦力方向与运动方向一致。

但是如果这回是送货的人发现货物送错了,而需要将传送带停下。我们来看看这回静摩擦力会是什么情况。设传送带以a2的加速度匀减速运动,这样,相对于传送带A就有了向前运动的趋势,这样传送带对物体A的静摩擦力方向就向后f=mA a2,aA=f/ mA,A仍具有与传送带相同的加速度a2,而a2与物体的运动方向相反。到这,我们就可以得出结论:静摩擦力产生的本质是,当相互接触的物体间有相对运动趋势时才会产生。其方向永远是和物体间的相对运动趋势相反,与物体的运动方向没有绝对的关系。在传送带上运动的物体所受静摩擦力的发向不能根据其运动方向来判断。

根据上述讨论可知,构造反例带有一定的技巧性,有时是十分费力的,它不仅与基础知识掌握的程度有关。还涉及到知识面的完善等。从反例的引入、构造,到对命题的再分析,重视和体验这样的过程,不仅能增加知识、拓宽思路、活跃思维、提高自学能力,也能提高分析问题和解决问题的能力,增加物理素养,通过反例的构造还可以培养学生的发散性思维和创造性思维。总之,在物理教学中,恰当地运用反例,对于正确理解概念、巩固和掌握定理、公式,培养学生的逻辑思维能力,活跃课堂教学,预防和纠正错误乃至提高物理教学质量,将起着十分重要的作用。

[参考文献]

[1] 凌瑞良,张国清.中学物理教学精细研究.上海科学文献技术出版社,1998.

[2] 季大华.传送带上的物体所受的静摩擦力方向,一定和它的运动方向一致吗.物理教学,1981,(3):42.

[3] 程清.摩擦力能否作正功.物理教育,1982,(5):47.

[4] 蔡同欢,王国建,李顺中.物体温度升高,内能一定增加吗.物理通报,1986,(8):28.

我们设此时物体A与传送带已具有相同的速度,A与传送带一起在做匀速运动。则:a=0,所以若忽略空气阻力,A就不受静摩擦力作用,即f=0。

现在若情况有变,我们来看看会发生什么,假如这时等货的急了,需要更早拿到货物,因此,传送带被加速,以a1的加速度向前运动,这样,物体A相对于传送带就有向后运动的趋势,传送带就会施加给A一个向前的静摩擦力f=mA a1,aA=f/ mA。物体与传送带加速度相同。这时,静摩擦力方向与运动方向一致。

但是如果这回是送货的人发现货物送错了,而需要将传送带停下。我们来看看这回静摩擦力会是什么情况。设传送带以a2的加速度匀减速运动,这样,相对于传送带A就有了向前运动的趋势,这样传送带对物体A的静摩擦力方向就向后f=mA a2,aA=f/ mA,A仍具有与传送带相同的加速度a2,而a2与物体的运动方向相反。

到这,我们就可以得出结论:静摩擦力产生的本质是,当相互接触的物体间有相对运动趋势时才会产生。其方向永远是和物体间的相对运动趋势相反,与物体的运动方向没有绝对的关系。在传送带上运动的物体所受静摩擦力的发向不能根据其运动方向来判断。

根据上述讨论可知,构造反例带有一定的技巧性,有时是十分费力的,它不仅与基础知识掌握的程度有关。还涉及到知识面的完善等。从反例的引入、构造,到对命题的再分析,重视和体验这样的过程,不仅能增加知识、拓宽思路、活跃思维、提高自学能力,也能提高分析问题和解决问题的能力,增加物理素养,通过反例的构造还可以培养学生的发散性思维和创造性思维。总之,在物理教学中,恰当地运用反例,对于正确理解概念、巩固和掌握定理、公式,培养学生的逻辑思维能力,活跃课堂教学,预防和纠正错误乃至提高物理教学质量,将起着十分重要的作用。

参考文献

[1] 凌瑞良,张国清.中学物理教学精细研究.上海科学文献技术出版社,1998.

[2] 季大华.传送带上的物体所受的静摩擦力方向,一定和它的运动方向一致吗?物理 教学,1981,(3):42

[3] 程清.摩擦力能否作正功.物理教育,1982,(5):47

[4] 蔡同欢,王国建,李顺中.物体温度升高,内能一定增加吗?物理通报,1986,(8):28

我们设此时物体A与传送带已具有相同的速度,A与传送带一起在做匀速运动。则:a=0,所以若忽略空气阻力,A就不受静摩擦力作用,即f=0。

现在若情况有变,我们来看看会发生什么,假如这时等货的急了,需要更早拿到货物,因此,传送带被加速,以a1的加速度向前运动,这样,物体A相对于传送带就有向后运动的趋势,传送带就会施加给A一个向前的静摩擦力f=mA a1,aA=f/ mA。物体与传送带加速度相同。这时,静摩擦力方向与运动方向一致。

但是如果这回是送货的人发现货物送错了,而需要将传送带停下。我们来看看这回静摩擦力会是什么情况。设传送带以a2的加速度匀减速运动,这样,相对于传送带A就有了向前运动的趋势,这样传送带对物体A的静摩擦力方向就向后f=mA a2,aA=f/ mA,A仍具有与传送带相同的加速度a2,而a2与物体的运动方向相反。

到这,我们就可以得出结论:静摩擦力产生的本质是,当相互接触的物体间有相对运动趋势时才会产生。其方向永远是和物体间的相对运动趋势相反,与物体的运动方向没有绝对的关系。在传送带上运动的物体所受静摩擦力的发向不能根据其运动方向来判断。

根据上述讨论可知,构造反例带有一定的技巧性,有时是十分费力的,它不仅与基础知识掌握的程度有关。还涉及到知识面的完善等。从反例的引入、构造,到对命题的再分析,重视和体验这样的过程,不仅能增加知识、拓宽思路、活跃思维、提高自学能力,也能提高分析问题和解决问题的能力,增加物理素养,通过反例的构造还可以培养学生的发散性思维和创造性思维。总之,在物理教学中,恰当地运用反例,对于正确理解概念、巩固和掌握定理、公式,培养学生的逻辑思维能力,活跃课堂教学,预防和纠正错误乃至提高物理教学质量,将起着十分重要的作用。

参考文献

[1] 凌瑞良,张国清.中学物理教学精细研究.上海科学文献技术出版社,1998.

[2] 季大华.传送带上的物体所受的静摩擦力方向,一定和它的运动方向一致吗?物理 教学,1981,(3):42

[3] 程清.摩擦力能否作正功.物理教育,1982,(5):47

[4] 蔡同欢,王国建,李顺中.物体温度升高,内能一定增加吗?物理通报,1986,(8):28